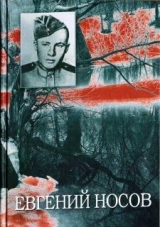

Текст книги "Том 4. Травой не порастет… ; Защищая жизнь…"

Автор книги: Евгений Носов

Жанры:

Классическая проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 29 (всего у книги 35 страниц)

Каждому про себя было тревожно – куда мы и что будет, пока наконец командир танка Катков не выкрикнул в переговорку:

– Люки з-закрыть! Башню – на место!

– Есть люки закрыть! – откликнулся я и потянул рычаг стальной плиты, которая запирала выход из танка как раз перед водителем. Следом грохотнула крышка башенного люка. Колко засветилась лампочка-маловольтовка. В полутьме проступили смотровые амбразуры – одна передо мной, оснащенная триплексом, и другая, круглая, едва просунуть палец,– в пулеметной маске перед Лехой Гомельковым. Сбоку мне стал виден его левый глаз и то, как он напрягся и беспокойно шевелил зелеными камушками роговицы.

– Костюков! – окликнул меня из башни командир.– Давай на берег!

– Есть на берег! – почему-то обрадовался я, чуя, как эта команда сняла с души гнетущий натяг, который теснил меня, пока мы прорывались по запутанному и заснеженному руслу. Такое я испытывал при первом рывке плуга, с которым начиналась озимая пахота – самая большая работа в моем довоенном пацанстве. А проще сказать, называлось это: «А-а, была не была!»

Я выглядел на правом берегу подходящую пологость, наддал газку, и машина, вскинувшись, разбрасывая битый лед, вынесла нас в прогал меж зависшими и оснеженными зарослями.

Оказалось, мы выскочили на берег гораздо дальше, чем рассчитывали пройти, и очутились по-за линией обороны немцев.

– Гляди-и! – сдавленно произнес Леха, припавший к пулеметной дырке.– Чего вижу-у!..

Но это же видели и все остальные…

В какой-нибудь сотне метров, позади коровника не то овчарни, с давними обрушениями в кровле, обустроилась немецкая минометная батарея. Четверка «самопалов», круто задрав стволы, вела стрельбу из-за укрытия с аккуратно расчищенных от снега огневых позиций. Между округлыми площадками зияли узкие ходы. Такие же аккуратные, охлопанные лопатками по брустверу траншейки вели к двум ближним избам, где – я теперь сам представлял это воочию – минометчики отдыхали между стрельбами, пили деревенский самогон под уворованную курицу, отогревались на русской печи, а в наилучшем расположении духа – пиликали на губных гармониках, присланных им в числе новогодних подарков из далекого и нежно любимого фатерлянда.

Из нашего танка было видно, как прислуга, в белых дубленых шапках с козырьками и войлочных бахилах поверх сапог, неспешно, заученно обслуживала свои орудия, похожие на выдрессированных собак, каждая из которых сидела на круглой плите, будто на коврике, подпершись расставленными передними лапами. Долгий немец в форменной фуражке с наушниками, должно офицер, каждый раз поднимал руку в красной варежке и, дождавшись, когда заряжающие предстанут каждый перед своим зверем с тем самым «бураком» с подрезанной ботвой, неистово орал: «Ф-фойер!» – и делал резкую отмашку красной вязенкой. Прислуга опускала в каждую пасть по «бураку», и тогда все четыре глотки дружно издавали свое злобное «г-гаф!», сопровождаемое дымными выхлопами.

Немцы наверняка не видели нас, а если и слыхали шум мотора, то не обратили на это внимания, принявши его за собственные тыловые передвижения. Они вели себя так, как если бы нас вовсе и не было у них за спиной.

Но мы-то были! Припавши к смотровым щелям, мы жадно и в то же время боязливо глядели из своего танка, затаившегося в прогале чащобника.

Честно признаюсь, было как-то не по себе начинать бой с такой близости. Куда б ни шло – начинать издали: пока сблизились бы да огляделись, может, и вошли б в раж. А тут – нос к носу. Вот – они, а вот – мы. Тут – как в ледяную воду… Командиру нашему, Каткову, может, и ничего: он уже побывал под Смоленском, даже горел в своем хлюпеньком тэ-шестидесятом, а все остальные – и Леха Гомельков, и заряжающий Матвей Кукин, и я – ничего не видели, кроме полигона, а уж живых немцев – и вовсе. Леха от волнения даже принялся машинально шарить по карманам насчет курева, как в переговорной раздался сдавленный до сипа голос командира:

– Кукин! Осколочным – з-заряжай! Гомельков! Смотри там… И – полный впер-р-ред! Чтоб ни один не ушел… Вып-полняй!

У меня над головой железно заклацал орудийный замок, и я тут же включил стартер и дал газу. Танк взревел, как бык перед сшибкой, и, окутанный взбитым снегом, ринулся на батарею. Ошарашенные минометчики так и остались стоять каждый на своем предписанном месте. Ихний офицер даже забыл опустить руку в красной варежке. И только после того как возле дальнего, четвертого миномета грохнул наш осколочный, а справа от меня долгой очередью полоснул Лехин пулемет, немцы по-тараканьи забегали по огневым позициям, ища спасительные щели.

Лобовой удар по торчащему миномету я даже не почувствовал, а только краем глаза успел схватить, как ствол надломился, подобно папиросному окурку. Второй и третий минометы я не видел вовсе, но, работая фрикционами, крутил танк то вправо, то влево, чтобы раздавить, смять и растереть в порошок эти пакостные устройства, тогда как Леха все лупил и лупил из пулемета, наводя суматоху и тарарам. Я остервенело утюжил минометные позиции до той поры, пока не увидел, как откуда-то выскочил и побежал по снежной траншее тот самый ихний офицер, что в красных вязенках.

– Леха! – закричал я.– Главный фриц убегает… Который в детских варежках… Полосни по нему!

– Где?

– Да вон, в траншее! Вишь, фуражка мелькает!

– Да где, где мелькает-то?

– А-а! – подосадовал я, увидевши, как фриц добежал до избы, вскочил на порог и скрылся в сенях, заперев за собой дверь.

– Командир! – окликнул я Каткова.– Шарахни по избушке! Там ихний офицер спрятался.

– Снаряда жалко. Уже один истратили…

– Ну, тогда я сам…

Я развернул танк, подстегнул его газком и с разбегу поддел избу левым бортом. Изба морозно завизжала, посыпались стекла, потом завалилась на бок и осыпала себя снегом и мусором с провалившейся кровли.

– Все, кранты! – заверил Леха.

Но командир осадил:

– Ладно – за каждым немцем гоняться. Давай вперед, пока нас не нанюхали. Тогда и будут кранты.

Мы рванули по улице этой самой Кудельщины. Постройки на обе стороны, рубленные в лапу, под толстым снегом на крышах дома казались приземистыми и мрачноватыми, как лесные сторожки. В тех, что выходили задами в поле, к фронтовой нейтралке, в сараюшках, хлевах и баньках темнели пропиленные амбразуры. Сама же улица была аккуратно расчищена от намети, и даже стояли всякие указатели на полосатых столбиках. Видать, немцы чувствовали себя здесь безопасно и собирались оставаться тут надолго, а то и навсегда.

Впрочем, как я узнал потом, это была еще не Кудельщина, а окраинный посад, превращенный в опорный пункт, охранявший армейские тылы и базы, находившиеся в самой Кудельщине – большом, обжитом немцами селе с казино и кинопередвижкой. Почти всю зиму наши пытались его взять, но все как-то не получалось. Скорее всего, оттого, что шли в лоб и, как всегда, на авось, что и убедило немцев в его неприступности.

Но зевать по сторонам было некогда, и Леха, отирая пот, строчил по разбегавшимся немцам, а когда те прятались в избах, я с ходу поддевал углы домишек, и те, рушась, заставляли немцев снова выскакивать наружу.

– А-а, гады! – сквозь зубы сосал воздух Леха.– Не нравиц-ца?!

Несколько раз в нас бросали гранаты, эти самые «толкушки» с длинными деревянными ручками – в самый раз картоху толочь. Броня гудела от их разрывов, но держала удары, только закладывало уши, и это пуще обозляло нас. На предельной скорости раздавили второпях выкаченную пушку, потом размазали, как козяву, какую-то легковую машину, из-под которой высоко взвилось переднее колесо и потом еще долго катилось впереди танка, следом опрокинули три крытых грузовика, скопившихся у штабистого дома. Один из них тут же задымился, застя улицу обильным и плотным дымом. Пока мы освобождали пушку, заехавшую в развилку березы, дым достал и нас за танковой броней. Командир включил башенный вентилятор, а я принялся выводить машину из задымленного места, потому как дым не только скрывал нас от врага, но и не давал видеть самого врага и того, что он предпринимал.

А между тем немцы решили выдвинуть против нас самоходное орудие. Мы не сразу увидели его. Самоходка пряталась между двумя домами в глубоком капонире. Сверху ее прикрывали нависшие ветви старой ракиты, которая служила еще и вышкой для наблюдателя. Из этой норы самоходка, должно, вела огонь по тем нашим танкам, которые два дня назад остались в снегу после неудачной атаки. Наверно, с этой ракиты корректировщик и оповестил самоходку о нашем появлении на улице, а сам скрылся. Теперь самоходка готовилась расправиться с нашим танком из своей долгой пушки с дырчатым набалдашником. А калибр у нее был подходящий, и лучше не попадаться в ее прицел, особенно на таком близком расстоянии. Запоздай мы на пару-тройку минут, так бы и произошло: самоходка успела бы занять выгодную для себя позицию. Но сейчас, чтобы выстрелить в нас, ей надо было сперва вылезти из своего укрытия, потому как ее пушка не имела кругового вращения. Но даже если бы она его имела, то все равно ей помешал бы развернуться ракитный ствол. Так что самоходке пришлось выбираться на свет божий под дуло нашего орудия, и она яростно взревела и, окутываясь сизыми выхлопами, резко дала задний ход. Но мгновением ранее позади меня снова клацнул орудийный замок, танк дернулся откатно, башня наполнилась кислым духом горелого пороха и медным зыком выброшенной гильзы. Это Катков молча влепил в самоходку, в ее грузный курдюк, вымазанный под зиму белой краской, второй наш снаряд из тех шести, что имелись. Самоходка перестала вычихивать синий дым и снова съехала в свое стойло и только там задымила черно и густо…

– А теперь куда? – я снял рукавицы и потер онемевшие от рычагов пальцы.

– Вперед, куда же! – сказал Катков.– Как с горючкой?

– На пределе…

– Был же почти целый бак?

– Речка все выхлестала. Валуны да завалы… А последний раз заправлялись аж в Калинине.

– Может, самоходку подоить? – посоветовал заряжающий Кукин.

– Это все равно што чужую кровь залить…– побрезговал Леха. Он продолжал глядеть в пулеметный глазок на подбитую самоходку.

– А они на своей «крови», што ли, ездят?..– съязвил Кукин.

– Подоить бы можно, но не успеем,– засомневался Катков.– Пока разберемся, где у них краники, то да се – может рвануть. Вон вишь, как занялась: я ей, кажется, под самый дых саданул…

– Знать бы, где теперь наши,– проговорил свое заряжающий Кукин.– Дошли до деревни али нет? Слышу, бабахают, а – кто? Куда? Хоть бы ракету пустили…

– По ракете тоже не поймешь…

– Допустим – две красных, одна – зеленая, как дойдут. Пошло-то много…

– Чего теперь…– Леха почесал под шлемом.– Закурить бы! У кого есть?

– Какие перекуры?! – отрезал Катков.– Погнали, погнали, пока целы. Еще малость пошуруем…

– …Э-эх, лучше бы мы тогда перекурили напоследок! А то што ж… Дальше и говорить нечего…

…Едва мы отъехали от самоходки, едва на перекрестке Катков припал к обзорному перископу, чтобы оглядеться, определиться, где мы находимся, как в башне ужасно грохнуло и так, братцы мои, сверкнуло, будто при коротком замыкании. Тесный короб танка наполнился кислой вонью перекаленного железа. Каким-то смерчем с меня сдернуло плотный ребрастый шлем, а в оголенной голове сотворилось такое, будто в нее вкачали несколько атмосфер. Я мигом оглох, ослеп и полетел в тартарары, в какую-то темень и собственное отсутствие.

Сколь меня не было на этом свете, я не знал и до сих пор не знаю. А когда все-таки очнулся, то, напрягшись, попытался узнать, жив ли еще кто-нибудь. Но мне никто не ответил: небось голос мой не имел звука и потому не был услышан.

Я принялся ощупывать себя, чтобы понять свое положение: что осталось цело, а чего уже нет… Сразу же дошло, что я напрочь не вижу. В ушах потрескивало, как в шлемофоне после грозы. Тупой болью ломило голову. Подвигал ногами – вроде бы на месте, нигде не щемит, не саднит. Цапнул левую руку, а рукавица, как козье вымя, налилась кровью и уже начала засыхать и кожаниться. Сквозь шум в ушах я все-таки расслышал, как в стальной тишине танка сбегавшие с рукавицы капли моей собственной крови торопливыми шлепками разбивались о гулкий железный пол. Я подставил под рукавицу ладонь правой руки: капли сразу же перестали шлепаться о железо, и я убедился, что это действительно капала моя кровь. Попробовал пошевелить пальцами, но отозвался только большой да, кажется, указательный, остальные промолчали. Мокрую рукавицу я стаскивать не стал, все равно ничего не увидел бы, а достал из кармана комбинезона рулонку изоляции, которую всегда носил с собой на всякий водительский случай, и, как мог, обмотал руку выше кисти смоляной лентой.

Правый глаз по-прежнему мучила острая помеха. Я не мог даже переморгнуть веком и вынужден был держать его опущенным. Было ясно, что это от броневой окалины, осыпавшей все лицо, которое теперь щемило, как после бритвенных порезов. Левый же глаз хоть и не давал о себе знать, но был залеплен каким-то кровавым студнем, перемешанным с волосами. Пальцами уцелевшей руки осторожными шажками я прошелся по липнущей массе и понял, что взрывом с моего темени помимо шлема сорвало еще и кожу вместе с училищной сержантской прической и вроде уха легавой собаки набросило мне на глаз. Марлей из личного санпакета я кое-как обмотал голову и оба глаза, а сверху натянул валявшийся под ногами изодранный осколками шлем. Но под ним что-то опять закоротило и вырубило мое сознание.

Сызнова в себя я пришел, наверно, оттого, что в мое лицо сквозяще, остро поддувало снаружи. Я протянул руку: водительский люк напротив меня был приоткрыт. Захлопнуться полностью ему не давал серый армейский валенок, застрявший подошвой вовнутрь. Я ощупал его: чей он? Лехин? Кукина? Или самого Каткова? Но у башенных был свой люк. Зачем же им лезть по моим коленкам, чтобы выбраться наружу? Выходило, что это был Лехин валенок, это он, Леха, пока я был в забытьи, лез по моим коленям, чтобы выбраться через водительский люк.

– Леха! – позвал я, чтобы проверить.

Тот не отозвался.

– Гомельков!

Опять ни звука.

Я протянул руку: Лехино сиденье было пусто.

А может быть, Леха вовсе никуда не ушел, а, пойманный плитой за ногу, висел теперь вниз головой, замерзший или сраженный немецкой пулей? Но узнать про то можно было, только если приподнять люковую крышку. А в ней – сорок килограммчиков стального литья! Для такой операции существовал специальный рычаг. Он располагался с левой стороны, как раз напротив раненой руки. Но и здоровой я вряд ли смог бы что сделать в моем положении.

– Кукин! – позвал я заряжающего.– Ты живой?

Кукин не отозвался: наверно, успел выбраться или был убит наповал. Ужли и Каткова нет?

Мне сделалось жутковато, что я один, ослепший, заживо замурован в своей же тридцатьчетверке. А если тут еще немцы?..

– Катко-о-ов! – уже в отчаянии прокричал я в пустую, гулкую емкость.– Товарищ лейтенант!

Только теперь позади меня почудился глухой заторможенный стон.

– Товарищ лейтенант! – сквозь свою боль и слабость обрадовался я этому живому отклику.– Ваня!..

За все его командирство я впервые назвал его так по-родственному, как брата, потому что не было у меня в ту пору других слов, чтобы выразить ему свою радость.

– Это ты, Ваня?! Товарищ лейтенант!

И его стон повторился как подтверждение.

– Что с тобой? Скажи…

Ответа долго не было. И только спустя послышалось тягучее, слипшееся:

– Пи-и-и-ить…

– …И вот слышу: снаружи ребячьи голоса. Гомонливо обсуждают наш танк. Оказывается, никто из них не видел русских танков. Наша тридцатьчетверка, поди, первой была в здешних лесных и заснеженных местах, на улицах Кудельщины.

– Ух ты, какой! Ничево себе! Под самую крышу.

– Ужли наш это?

– Да наш, а то чей жа!

– А где звезды?

– Их замазали. Для маскировки. Немцы ведь тоже на зиму перекрашиваются.

– А кресты не замазывают. Штоб все боялись…

– А то медведей малюют.

– Медведи – это у них часть такая: медвежья. На той сгорелой самоходке тоже медведь был. Она тут с самой осени стояла. Сперва зеленая с желтым, а потом белым покрасили. Я с чердака видел. И как этот танк ее саданул – тоже видел.

– Гни больше…

– Вот штоб меня… Ка-а-ак жахнет! С одного раза попал. Целый день горит…

– А как нашего подбили – видел? В башне вон какая дырка! С кулак!

– Нет, не видел. Лупанули оттуда откудова-то, из кустов…

– Дак из потайки хочь кого можно подбить… А ежли б один на один, грудки на грудки… Вон у нашего какие колеса! Аж мне по пояс. Сила!

…У моих ног всегда валялся траковый палец – этакая штуковина, заменявшая мне молоток. Я нагнулся, нащупал «палец» и постучал по броне.

Голоса сразу испуганно смолкли.

– Сыночки! – позвал я, стараясь кричать в щель незапахнутого люка.

Те по-прежнему молчали.

– Подойди кто-нибудь. Я – наш… наш… Слышите, говорю по-нашенски… Меня Петром зовут…

По ту сторону брони негромко загомонили между собой, но я ничего не разобрал. И снова подал знать в расщелину:

– Мы тут раненые. Я и командир. Нам бы водицы… Попить дайте…

Не сразу, но наконец донеслось:

– Сича-а-ас!

И верно, спустя немного прокричали:

– Куда вам попить-то? Спереди не пролазит… Там какой-то валенок застрял…

Я с облегчением перевел дух: значит, снаружи лобовой брони никого нет. Будь Леха еще там, ребятишки не подошли бы к переднему люку, тем более не стали бы пробовать подать туда воду. А ежли Леха жив, то, может, как-то сообщит про нас, про нашу тридцатьчетверку.

– А вы посмотрите: ежли на башне крышка торчком, значит, верхний люк открыт Туда и подайте.

– Открыто! – дружно прокричали ребятишки, а я подумал, что Кукин тоже успел выбраться. Вон Катков не смог, потому и остался.

– Ну, тогда так: который посмелей – залезай на башню, а воду – потом.

По броне наперебой заскребло, заскондыбало сразу несколько обуток. Потом из верхнего люка колодезно-гулко донеслось:

– Где вы тут? Берите!

Я поднял навстречу руку, пошарил в пустоте и поймал холодный кругляш бутылки. Тут же отпил половину и протянул остальное за спину. Катков жадно схватил посудину, и, пока пил, было слышно, как стучали его зубы.

– Ваня, тебя куда?

– В грудь…– простонал Катков.– А еще в плечо, кажется… рукой не пошевелю.

– Потерпи, потерпи малость… Кудельщину, поди, взяли…

Тем временем мальчишка завис в люке, видно, не хотел уходить, и, глядя вниз, на нас с Катковым, трудно сопел от напряжения.

– Ты, парень, вот что скажи: немцы где?

– А-а… За речку убегли. В Касатиху.

– А наши?

– А наши – за немцами. Там сичас гремит, ракеты летают. Два раза наши самолеты прилетали. Низко-низко, звезды видать.

– Значит, поперли-таки немца?

– Поперли! – радостно подхватил это слово мальчонка.– Тут никого не осталось. Одни убитые. Страсть сколько!

– А наши есть убитые?

– Не-е… Был один раненый, вон там на дороге лежал…

– Без валенка?

– Ага…

– И где же он? Куда подевался?

– Ево один дедушка подобрал, на санях увез.

– А больше – никого не видел?

– Никого…

– А тебя как хоть зовут-то?

– Я тоже Петр. Петька…

– Тезки, значит. Петр-маленький, а я – Петр-большой,– говорил я через силу, с натужной бодрецой, старался не спугнуть, приветить мальчишку.– Да вот хоть я и большой, да ничего, брат, не вижу. Ты давай, лезь-ка сюда, дело к тебе будет. Давай, а?..

Петр-маленький помедлил, посомневался, но все же спустился в отсек и замер возле моего сиденья. Ему, конечно, было боязно видеть мои неопрятные бинты, торчавшие из-под шлема. А может, пугал его и раненый Катков, тяжко и клекотно дышавший позади меня на полу отсека. Подбадривая его, я ощупывал здоровой рукой хлипкое, ягнячье тельце под заскорузлым кожушком, перебирал стылые пальчики.

– Ты меня не бойся,– сказал я тихо, словно как по секрету.– Пораненный я. Лицо все в крови. Как мог, обвязался одной рукой, да, видать, не очень ладно. Что поделаешь, такая вот она, война. Не будешь бояться?

– Не буду…

– Тебе сколько годов-то?

– Девятый…

– В каком классе?

– Ишо не ходил…

– Что так?

– А-а… война. А в школе – немцы. Парты все сожгли…

– А папка с мамкой где?

– Папку на фронте убило. Ишо летом бумажку прислали. А мамка болеет, ноги у нее… Ботинки не обуваются.

– Тут рядом свободное сиденье,– сказал я.– Давай забирайся.

Петр-маленький послушно залез на Лехино место.

– Хорошо?

– Ага.

– Там раньше пулеметчик сидел. А теперь – ты. Согласен? Будешь моим помощником.

– Ладно. А чево помогать?

– Ты деревню Ковырзино знаешь? Вон там, за лесом?

– Знаю.

– Точно знаешь? Не путаешь?

– Там моя тетя Шура живет. А чево?

– В Ковырзино у нас санчасть. Раненых принимает. Сейчас будем пробовать мотор. Ежли заведется – туда поедем, командира повезем. А ты мне дорогу будешь показывать, потому как я сам не вижу.

– А как показывать?

– Перед тобой дырка светится. Смотри в нее и говори, так я еду али не так. Нашел дырочку?

– Нашел.

– Что видишь?

– Нашу улицу.

– Ну, вот по ней и поедем, на малой скорости. А дальше – сам говори, куда надо. Я ваших дорог не знаю.

– Ладно. Доедем до школы, а там – как раз поворот на Ковырзино.

– Молодец! А вот в поле будь повнимательней. Там, вдоль дороги, уже должны быть тычки. Саперы наставили. Там, за тычками, могут быть мины. Запомни: мины! Это, браток, такая скверная штука!.. Так ты особо последи, чтоб я за тычки не заехал… Понял?

– Ага, понял…

Я извлек из комбинезона ролик изоляции и попросил Петра-младшего помочь мне примотать мою раненую руку к рычагу левого ходового фрикциона.

Тот, как умел, исполнил.

– А теперь скажи пацанам, чтоб держались покрепче. Там за башней скобы есть… Довезем до школы.

Замерев от сомнения, что не получится, я включил зажигание и запустил стартер.

Мотор басовито гуркнул и пошел, пошел бодро и непринужденно вращать свой многоколенный вал.

…У него мозжило руку, саднило посеченное окалиной лицо, в глазах стояла ночь с росчерками молний, но в те минуты он тихо ликовал животворной радостью и молча, будто в забытьи, слушал и слушал это сдержанное бормотанье ожившей тридцатьчетверки…

– Ну Петр, двинули помаленьку,– объявил он, разворачивая машину к последнему пределу своей войны.– Посматривай там…

*

Уже поздно вечером, при голубо воссиявших над Брусами Стожарах, при недремных Олежке и Николашке, млевших от услышанного, Петрован, вставая, провозгласил убежденно и беспрекословно:

– Так что, друг мой Герасим, она – твоя! Бери эту медаль без разговору: у тебя против моего было двести таких недель…

2000