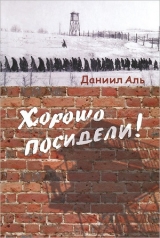

Текст книги "Хорошо посидели!"

Автор книги: Даниил Аль

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 28 (всего у книги 29 страниц)

Наконец-то я дождался суда и оказался «в законе»

Чуть ли не на второй день после моего возвращения домой, я отправился в родную Публичку, чтобы восстановиться на работе, по которой я очень скучал в течение долгих пяти лет.

Из бюро пропусков я позвонил в Отдел рукописей, мне спустили пропуск, и вот я родных стенах. Встреча с товарищами была радостной и теплой – мне жали руки, некоторые меня обнимали и целовали.

Отмечу здесь лишь один, наиболее интересный момент этой встречи.

В течение многих лет в Отделе рукописей работала Анна Николаевна Михалева – простая, не очень образованная женщина средних лет, по характеру вполне доброжелательная. Как профорг нашего Отдела, она старалась помогать тем, кто в этом нуждался, – кому выхлопотать материальную поддержку, кому путевку в Дом отдыха, а кому просто сочувствием. Внешне она отличалась от других сотрудниц библиотеки толстой, рыжеватой косой, уложенной вокруг головы, что в те времена было редким случаем. Анна Николаевна Михалева принадлежала к партийному активу Публичной библиотеки, и была, соответственно, проводником партийной линии в Отделе рукописей.

До моего ареста она относилась ко мне вполне хорошо. Особенно после того, как я, единственным из аспирантов Публичной библиотеки, досрочно закончил аспирантуру, защитив кандидатскую диссертацию. (Кстати сказать, больше никто из тогдашних аспирантов не уложился даже в установленный трехлетний срок.)

Михалева еще больше зауважала меня, когда заметила, какие хорошие отношения сложились между мною и новым директором библиотеки Львом Львовичем Раковым.

После моего ареста, как мне потом рассказывали многие очевидцы, она рыдала и в Отделе рукописей и на трибуне партийного собрания, глубоко раскаиваясь в том, что не сумела разглядеть такого матерого врага народа, как я. «Я никогда не прощу себе этой своей политической близорукости», – говорила она, бия себя в грудь. Надо думать, она продолжала каяться по данному поводу в течение всех пяти лет моего заключения.

И вот теперь, когда я вернулся полностью реабилитированным, Анна Николаевна Михалева кинулась меня обнимать и целовать, приговаривая сквозь слезы радости: «Какой ужас! Как я могла подумать, как я могла допустить, что такой человек, такой хороший товарищ, такой перспективный молодой ученый – враг?! Ну, простите меня, пожалуйста. Поймите, время было такое…»

Я, разумеется, и понял и простил это живое воплощение «такого времени», вернее двух «таких» времен – и тогдашнего и сменившего его. Самое удивительное в этой истории то, что Михалева, и в первом и во втором случае в большой степени искренне верила в то, что говорила. В нынешние покаянные дни, когда массы вчерашних карьерных пассионариев в интересах своей сегодняшней карьеры без тени самоосуждения проклинают ими же творившееся прошлое время, не могу говорить об Анне Николаевне Михалевой без доли уважения к искренности ее переживаний.

В Отделе рукописей мне рассказали, что в Отделе кадров, куда мне предстояло отправиться, новый начальник – некто Алексей Александрович Алексеев – личность весьма неприятная. О нем было известно, что до прихода в Публичную библиотеку, он работал секретарем горкома партии Пскова, и был снят с этой должности еще при Сталине с формулировкой «За разгром кадров». Можно было, конечно, удивляться, почему человек, изгнанный с работы «за разгром кадров» даже при Сталине (!!!), оказался во главе Отдела кадров Публичной библиотеки в новое время, но факт был фактом.

И вот, я в Отделе кадров перед Алексеевым. Зная уже, что это за личность, я ожидал увидеть человека похожего на Бармалея.

Но оказалось, что вид у него вполне обычный. Лет ему было под сорок пять, голова круглая, с большой лысиной. Поздоровался он со мной по чиновничьи, подняв глаза от лежавшей перед ними бумаги. Предложил сесть.

– Представьтесь. С чем пожаловали?

Я назвал себя и сказал, что пришел восстанавливаться на работе в Отделе рукописей после реабилитации и освобождения из заключения.

– Принять вас на работу в рукописный не могу. Там нет вакансии. Весь штат укомплектован.

– Как реабилитированный я по закону должен быть восстановлен на работе в прежней должности – старший библиограф Отдела рукописей, – сказал я. – И вы обязаны восстановить меня прежней работе.

– Ну, что ж, закон есть закон, – сказал Алексеев. С этими словами он открыл ящик стола, вынул из него и положил передо мной какой-то список. – Вот список сотрудников Отдела рукописей. Поставьте крестик возле фамилии – кого предлагаете уволить, чтобы освободить место для вас.

– Вы же прекрасно знаете, что я этого делать не стану, – сказал я, отпихивая в его сторону список сотрудников отдела. – На это и рассчитывали, надеясь от меня отвязаться таким способом? Не выйдет! Будьте любезны, обсудите мой вопрос с директором библиотеки. А я завтра принесу официальное заявление. Если не восстановите меня на работе, дадите мотивированный отказ в письменной форме.

– Ну, зачем, зачем вы так кипятитесь, – улыбнулся Алексеев. – Давайте будем все решать по закону. Даю вам добрый совет. Пишите заявление прямо сейчас. А я прямо сейчас напишу на нем резолюцию о невозможности восстановить вас на прежней работе ввиду отсутствия штатной единицы. И вы подадите на меня в суд. Если суд решит в вашу пользу, решение суда выполним. Если не в вашу, тогда уж, извините.

Я принял «добрый» совет Алексеева, хотя понимал: он уверен в том, что наш советский суд встанет, как всего чаще бывает, на сторону государственного учреждения, а не частного лица.

На другой день я подал заявление в райсуд Куйбышевского района, помещавшийся тогда на улице Плеханова (ныне Казанская). Слушание моего иска состоялось примерно через две недели.

На заседание суда пришло довольно много народа: несколько сотрудников библиотеки, «болевших» за меня, адвокат, представлявший ее дирекцию, и человек пять моих друзей. Я пригласил авторитетного свидетеля моей успешной работы в доарестное время, бывшего директора Библиотеки Льва Львовича Ракова. Он задолго до меня вышел на свободу. «Позорное Ленинградское дело», по которому он сидел в знаменитой Владимирской тюрьме, было к тому времени уже почти год как закрыто. Лев Львович привел с собой своего друга – известного юриста, профессора юридического факультета университета – Давидовича. Именно в тот момент, когда Давидович, с которым я тоже был хорошо знаком до своего ареста, радостно меня обнимал, в зал вошла председатель Куйбышевского районного суда Антиошко, его бывшая студентка.

Секретарь суда произнесла: «Суд идет». Все встали, потом сели, и началось судебное заседание.

Говоря о сути моего иска, я не преминул заметить, что впервые нахожусь в суде, несмотря на то, что пять лет находился в заключении.

Лев Львович Раков в краткой, но яркой речи, в которой зачем-то ссылался на римское право, высоко оценил мою прежнюю работу в Публичке. Юрист, представлявший дирекцию библиотеки, говорил об отсутствии штатных единиц.

Решение судьи и двух заседателей обязывало дирекцию Публичной библиотеки, в соответствии с законом о правах реабилитированных, восстановить меня на работе со дня подачи заявления, повысив при этом с должности старшего библиографа до главного библиографа. Суд разъяснил это решение тем, что за время моего вынужденного отсутствия на работе, заработная плата старшего библиографа была несколько снижена, а закон о реабилитации необоснованно репрессированных не разрешает оплачивать их работу по ставке более низкой, чем у них была до их ареста.

Отдельным решением суд обязывал дирекцию библиотеки оплатить мне вынужденный прогул со дня подачи заявления о восстановлении на службе в Публичной библиотеке.

Надо ли говорить о том, как я был доволен таким справедливым решением суда. Мне не терпелось как можно скорее первым вручить судебное решение Алексееву до того, как о нем ему сообщит проигравший дело юрист.

Тепло попрощавшись с поздравлявшими меня друзьями, я побежал в ближайший продмаг и, купив большую коробку конфет, пришел в канцелярию суда. Преподнеся ее канцелярским девушкам, я объяснил им, почему мне так хочется прямо сейчас получить у них полагающуюся мне копию судебного решения. Девицы пошли мне навстречу. Через час с этой копией в руках я входил в кабинет Алексеева.

– Спасибо, спасибо, Алексей Александрович, – начал я прямо от двери, стараясь и лицом и голосом подтвердить будто бы переполнявшее меня чувство благодарности.

– Это за что же? – насторожился он.

– То есть, как за что? Разве вы не помните? Вы же дали мне добрый совет – обратиться в суд. Так кого же, как не вас мне благодарить? Ваш совет оказался совершенно правильным. Вот, что значит добрый человек и опытный кадровик!..

– Ну ладно, ладно. Будет! Давайте ближе к делу, – Алексеев, почувствовав недоброе, даже встал со стула. – Суд был?

– Был, был!

– Ну и какое решение?

– А вот какое! Правильное. Справедливое, – сказал я и протянул Алексееву копию.

Он сел, пробежал бумагу глазами, и пренебрежительным жестом бросил ее на стол.

– Неужели не понравилось? – спросил я, не скрывая иронии. – Или, давая мне добрый совет обратиться в суд вы надеялись, что суд мне откажет? В этом ваша доброта?

– Это решение неправильное. И мы его обжалуем в городской суд, – процедил Алексеев сквозь зубы.

– Ваше право. Только учтите, пожалуйста, возможные последствия. – Я протянул Алексееву постановление суда об оплате моего вынужденного прогула.

– Здесь пока за семнадцать дней, – продолжил я. – В городском суде вы тоже проиграете, и куда больший срок вынужденного прогула придется оплачивать. А дирекция библиотеки этот расход наверняка на вас возложит. Так что – подумайте.

Дирекция библиотеки подумала и не стала опротестовывать решение районного суда. Я вернулся на свое рабочее место в Отдел рукописей, где и проработал еще около тридцати лет.

Приложения

Некоторые из моих лагерных литературных опытов

(Кроме тех, что уже были приведены в ходе повествования)

Стихи и песни про беду3К

Товарищ, возьми обычную ручку,

Обмакни перо, оботри слегка

И выведи маленькую закорючку —

Две буквы только «Зе» и «Ка».

Что, непонятно? Видишь впервые?

Тогда послушай, не теряй нить.

Мозгов твоих слои жировые

Пробьем, попробуем объяснить.

Взгляни на соседку. Часто плачет,

Бьется, мотается из-за куска.

Везде ей не рады. Что это значит?

Это значит, что муж у нее – ЗК.

Поедешь в вагоне – оторвись от книжки.

Как бы дорога ни была далека.

Увидишь повсюду заборы и вышки.

Кто за колючкой? Они, ЗК.

А мимо окошка, в платформах-корытах

Течет непрерывно угля река.

Кем эти тонны угля нарыты?

Ответ все тот же: ими – ЗК.

Железных колбас прогремела связка —

Катят цистерны, раздув бока.

Бензин, лигроин, керосин, смазка.

Нефть добывают опять же – ЗК.

А вот на платформы уложены ровно

Стройматериалы – к доске доска:

Шахтовка, опалубка, рейки, бревна.

Лес рубят, и пилят, и грузят – ЗК.

Враньем набухают «научные» томики,

А правду вместит и одна строка:

Главные тяготы экономики

Взвалили на плечи все тех же – ЗК.

Каналы, дороги, газ, электричество —

Всё, чем жизнь хороша и легка,

Создал и добыл – Его Величество —

Новый рабочий класс – ЗК.

ЗК – сокращенное – заключенный,

Долголетняя жертва сталинских лап,

Превращенный в скотину, с семьей разлученный,

Бесплатный рабочий. Короче – раб.

ЗК – это твой вчерашний приятель,

Соседка – девушка твоей мечты.

Твой отец или сын, твой преподаватель,

Кто станет им завтра? А завтра – ты!!

Ну, что удивленно поводишь бровью?

Не правда ли, фокус: твоя рука

Писала чернилами, а вышло кровью —

Две буквы только – «Зе» и «Ка».

Ерцево. 1952 г.

Злые кандалы

Кандалами скован, цепь обвила грудь.

Не гадал я снова широко вздохнуть.

Сделать шаг свободно, спать спокойно ночь,

Но судьбе угодно мне теперь помочь.

Дорогие ручка, как они малы,

А смогли раскинуть злые кандалы.

Чуть они погладят, нежно обоймут,

Цепи мне не давят, обручи не жмут.

Дорогие глазки, как они светлы.

Глядя в них, забыл я злые кандалы,

Всю свою недолю, горечь всех обид,

Нудный и тяжелый каторжный свой быт.

Дорогие губки, как они теплы.

Даже вы согрелись, злые кандалы!

Ведь не даром в жилах кровь распалена,

Знаю, полюбила, милая, она.

Будет тяжело мне расставаться с ней.

О себе напомнят, врежутся больней,

Злее, чем доныне, вдвое тяжелы,

Обручи стальные, злые кандалы.

Октябрь 1952 г.

Упреки разума

Как хорошо тому, кто верит богу,

Он лишний раз себя перекрестит,

Горячею мольбой уймет свою тревогу,

Спокойно веруя, что кто-то там простит.

А мне покоя нет – душа бездонный ледник

И некого просить: «Прости меня, прости».

Я сам себе судья и сам свой исповедник,

А от себя куда же мне уйти.

Нет! Над самим собой не просто в роли бога.

А общий божий труд – судить людское зло?

Грехов не счесть, людей до черта много.

И всех перепрощать – безбожно тяжело.

Ерцево. 1953 г.

Мираж

Все песок, да песок повсюду,

И небес обесцвеченный зонт.

С каждым медленным шагом верблюда

Отступает на шаг горизонт.

Словно вечность от шага до шага,

Как котел голова горяча,

Иссякает последняя влага,

Соляная верблюжья моча.

Кипятком наливаются жилы,

Солнце жжет через пленку одежд,

Испаряя последние силы

И последние капля надежд.

Только вдруг, за равниной песочной

Контур города – зыбкий, как сон,

Чуть, едва, синевою молочной

На небесною гладь нанесен.

Нет, не бред! И не сонная небыль!

Пусть мираж! Это добрая весть:

Если что отразилось на небе —

На земле оно подлинно есть!

Январь 1954 г.

Студент-заочник

Жил да был студент-заочник

(Пожилой уже),

Изогнувший позвоночник

В долгом зубреже.

Он сидел, корпел, как в бурсе,

Потом лоб мочил.

Все искал он в «Кратком курсе» —

Маркс чему учил?

Выяснял он так безбожно

Истины одне:

«Ну так можно, иль не можно,

Чтоб в одной стране?»

Раз, однажды, он, привычно

По строкам скользя,

Взял и понял преотлично,

Что никак нельзя.

И тогда студент-заочник

Свесил петлю вниз,

Вдел в нее свой позвоночник,

Прыгнул и повис.

Декабрь 1952 г.

Две балладыСидор Карпыч похудел…

Как у нашего народа

Небывалая свобода:

Скажешь слово, скажешь два —

И слетела голова.

Сидор Карпыч похудел,

Не находит места.

Он ни разу не сидел —

Значит – жди ареста.

Карп Иваныч похудел,

Не находит места.

Он когда-то уж сидел —

Тоже – жди ареста.

На сосне уселся дятел,

Так и хочет стук начать.

А Иван Петрович спятил —

На себя пошел стучать.

(На тему моей прерванной исторической работы)

Мать Ивана Грозного

Великий князь Василий III, бездетно прожив двадцать шесть лет с первой женой Соломонией Сабуровой, прогнал ее в заточение. После трех лет бездетной жизни Василия III с молодой женой Еленой Глинской вдруг, один за другим, родились два сына Иван и Юрий. Было много толков о том, кто же истинный отец Ивана Грозного. Вот одна из легенд.

Лес меняется опушками,

Рассиялась неба ширь.

Вдоль дороги грянул пушками

Древний Духов монастырь.

Не пожар, не приступ вражеский.

Потому, знать, суета,

Что возок великокняжеский

Мчит по снегу в ворота.

Уж молва длинноязыкая

Весть далеко понесла:

«Государыня великая

На моленье прибыла».

Шубу приняли соболию,

И под звон колоколов

Настоятель с хлебом-солию

Встретил речью у столов:

– Хлеб да соль с дороги, странница,

Не суди – что подал бог:

Сливки, яйца, каша-манница,

С белой рыбою пирог.

Прикажи медку студеного,

Али пенного пивца,

Хлеба белого, зеленого,

Аль ржаного леденца?

– Бог спаси, отец, устала я.

Путь не легкий, с ног валюсь.

Укажи, где келья малая,

Там поем и помолюсь.

И пошла, шурша нарядами,

С легким стуком каблуков,

Провожаемая взглядами

Из-под черных клобуков.

Красота от бога многая

Государыне дана,

Но суровая и строгая —

Недобра и холодна.

Вот Елена в темной келии

Перед образом, в углу,

Кольца сняв и ожерелии,

Распласталась на полу.

– Царь небес, рабу негодную

Защити и пощади:

Иль окончи жизнь бесплодную,

Или сыном награди.

Ой, же лихо мне, ой худо,

Точно яд бежит в крови.

Царь небесный, сделай чудо,

Милость божию яви.

Поднялась, собрала четки,

Облеклась в наряд ночной.

Вдруг шаги тверды и чётки

Стали слышны за стеной.

Темнотой пахнуло синей,

Дверь замкнулась щеколдой.

И стоит перед княгиней

Рослый инок молодой.

Белый лоб под темным волосом,

Взор отчаянный горит.

И бесстрашным твердым голосом

Инок тихо говорит:

– Свет-княгинюшка великая,

Страшный час в моей судьбе.

Божья воля, страсть ли дикая

Привела меня к тебе.

Не гони монаха бедного,

Бог простит, коль спутал бес.

Знаю: отрока наследного

Долго молишь у небес.

Для моления, для тщетного

Все святыни обойди,

Но от мужа от бездетного

Чуда божьего не жди.

Изгоришь тоскою огненной,

Годы будешь слезы лить

И с княгиней с первой, с прогнанной,

Долю горькую делить.

Средство верное, целебное

Нынче послано судьбой,

И простое, не волшебное —

Вот оно перед тобой.

Не гони монаха бедного,

Знаю – дерзко говорю.

Хочешь отрока наследного?

Если хочешь – подарю!

А за тайну – будь спокойною,

Не расстанется с нутром

Ни под пыткою разбойною,

Ни под звонким топором.

А не хочешь – воля вольная,

Сдай монаха палачам —

Пусть головушка бездольная

Поскучает по плечам!

Сходно плавленному олову

В душу ей вливалась речь.

Вдруг рука легла на голову,

По груди пошла от плеч,

Пламя свечки колыхнулося,

Тени сбились на стенах.

И по девичьи вздохнулося:

– Не губи меня, монах.

* * *

Медных труб гуденье зычное

Раздается по лесам.

Скачет воинство опричное,

Грозный царь в походе сам.

Лес меняется опушками,

Рассиялась неба ширь.

Золочеными макушками

Глянул Духов монастырь.

Царь коня одернул круто,

Наклонился из седла.

– Посмотри-ка, брат Малюта,

Видишь эти купола?

Слышал я в глухом предании

Под углами все ворчат —

Будто в божьем этом здании

Был я матушкой зачат.

От бояр извечно смута.

То от них исходит блажь!

Ты… сыщи-ка, брат Малюта,

Память матушки уважь!

1952 г.

Стихи, сочиненные и посланные домой малышу-сынуПрощание

(Песня молодого татарина накануне штурма Казани)

Русский царь Иван Василич —

Он могуч и лют.

Чтоб в Казани нас осилить,

Поднял русский люд.

Под бесчисленные стяги

Стянуты полки,

По Оке и по Свияге

Ставят городки.

Тянет чадом желто-серым,

Чаны возле хат —

По деревням варят серу,

Сушат пороха.

По рекам плывут насады{Речные суда},

Весла плещут в ряд —

Перевозят для осады

Пушечный наряд.

И скрипят, скрипят подводы,

Всех не перечтешь.

Смотрят царь и воеводы

Наших стен чертеж.

Скоро двинутся турусы,

Загремит таран.

Ну так что ж, и мы не трусы,

Встанем за Коран!

Для защитного удара

Двинемся стеной.

Ну, Надира – дочь Гумара,

Распростись со мной.

От дворца Сафа-Кирея

Слышно пенье труб,

Проводи меня скорее

Мягкой лаской губ.

Сладость их чтоб стала силой,

Разлилась вдоль жил,

Чтоб от смерти уносила,

Чтоб я долго жил.

Чтоб меня за подвиг ратный

Отличил мурза,

Чтоб вернулся я обратно

Под твои глаза.

Ярче угольного жара,

Крепче, чем буза,

О, Надира – дочь Гумара,

Те твои глаза.

От дворца Сафа-Кирея

Слышно пенье труб —

Проводи меня скорее

Мягкой лаской губ.

Ну, а если от удара

Упаду с коня,

Ты, Надира – дочь Гумара,

Позабудь меня.

5 июня 1958 г.

Зайка-капризайка

Бедный зайка очень глуп —

Он не хочет кушать суп.

Мама кормит, мама просит —

Зайка только глазки косит,

Машет лапками, орет,

В рот ни капли не берет.

Вьется в стуле, как юла,

Ложку сбросил со стола.

Третьи сутки! Третьи сутки…

Пусто в зайкином желудке.

Суп прокис в холодной миске

И его отдали киске.

Сил у зайки стало мало,

А потом совсем не стало.

Еле-еле, еле-еле

Он добрался до постели.

У него посохли лапки,

Ушки свисли, точно тряпки,

Вместо пышного хвосточка

Еле видимая точка.

Шейка стала тонко-тонкой,

И не движет головенкой.

Плачет киска, плачет мишка:

– Умирает наш зайчишка.

– Что ты, зайка, натворил,

Сам себя ты заморил.

На четвертый день с утра,

Прибежали доктора.

Лечат бедного зайчишку,

Ставят градусник подмышку

И качают зайке в рот

Чистый воздух-кислород.

На язык глядят, на зубки,

Сердце слушают сквозь трубки,

Сыплют в глотку порошок

И сажают на горшок.

Ну, а ночью, до утра

Совещались доктора.

И велели доктора

Скушать супа три ведра,

И еще они велели

Десять дней лежать в постели,

Не давать ему сластей,

Не пускать к нему гостей.

После супа дать касторку,

На закуску хлеба корку.

Так, с кроватки не слезая,

Десять дней лечился зая,

И сказали доктора:

– Ну, теперь вставать пора.

Зайка сильно пополнел,

Стал послушный, поумнел.

За столом сидит он смирный,

Суп хлебает вкусный, жирный,

Ложку сам ко рту подносит,

Все поест, добавки просит.

Все довольны, мама рада.

– Умный зайка, так и надо.

Вытри рот, сними салфетку,

Скушай вкусную конфетку.

Киски, мишки и лошадки

Дарят зайке шоколадки.

Вместе с ними доктора

Зайке крикнули – Ура!

И с тех пор, как только детки

Станут рвать с груди салфетки,

Злобно ручками махать,

Ложку в сторону пихать.

Им читают эту книжку

Про несчастного зайчишку.

Тут уж каждый, кто не глуп,

Начинает кушать суп.

Ерцево 1951 г.

Присланная мне в лагерь фотография, ставшая поводом к написанию сказки «Зайка-капризайка»

Фролка-Балаболка

Жил на свете мальчик Фролка

По прозванью Балаболка.

Не успеет Фролка встать,

Как во всю начнет болтать.

И про это и про то.

Про котлеты, про пальто,

И про киску и про миску,

Про ириску, про редиску,

Про бидоны, про смолу,

Про лимоны и золу,

Про корзину, про часы,

Про резину, про усы,

Про лопатку, про снежок,

Про лошадку, про флажок,

И про то и про другое,

Прямо ужас, что такое!

О платочке, о листочке,

О свисточке, о цветочке,

Об игрушках, о ватрушках,

О старушках, о зверюшках,

Про медведя, про лису,

И про прыщик на носу.

И про то и про не то,

И про сам не знает что.

Мама скажет – Фролка, кушай,

Фролка скажет – Мама, слушай.

Рот забьет полным-полно

И болтает все равно

Про сметану и про кашу,

Про стакан, про простоквашу

И про сыр, и про творог,

И про яблочный пирог.

Как-то Фролка кушал рыбу.

Взял кусок – большую глыбу,

Полный рот набил битком

И болтает языком.

Вдруг – большая рыбья кость

Сквозь язык прошла, как гвоздь.

Фролка очень удивился,

А язык остановился.

Фролка хочет крикнуть – «Мама!»

А язык молчит упрямо,

Заболел, стал хил и плох,

Ну, а к вечеру засох.

Фролку мать ведет к врачу,

К Ипполиту Кузьмичу.

Старый доктор Ипполит

Фролке рот раскрыть велит.

Долго возится он с Фролкой,

Промывает рот карболкой

И щипцами тащит кость,

Кость большую, точно гвоздь.

Фролке доктор Ипполит

Десять дней молчать велит.

Говорит он – Мальчик Фролка,

Прекрати болтать без толка.

Разговоры за едой

Могут кончиться бедой.

Фролка доктора послушал:

С этих пор он молча кушал.

Постепенно он привык

Не ворочать зря язык.

Не болтает, ценит слово,

Говорит всегда толково.

Все теперь довольны Фролкой

И не дразнят Балаболкой.

Ну, а сам-то ты, малыш,

За едой не говоришь?

Ерцево, февраль 1952 г.

Мишка-певец

Ползимы в краю лесном

Спал медведь глубоким сном.

Съел он летом столько мёда,

Что наелся на полгода,

И блаженствует во сне,

Собираясь встать к весне.

Ночью вдруг проснулся Миша —

Шум какой-то он услышал:

Кто-то пляшет и поет,

Спать спокойно не дает.

Заворчал со сна медведь:

Кто посмел плясать и петь?!

Кто шумит, когда я сплю?!

Всех сейчас передавлю!

Видит Мишка – на снегу

Пляшут зайчики в кругу,

Подлетают, как пружинки,

Ловят лапками снежинки —

Маленькие зайчики —

Девочки и мальчики.

На головках у зайчат

Ушки стрелками торчат,

Глазки, словно бусики,

Над губами – усики.

Пляшут весело и лихо,

А под елкой мать-зайчиха

Детям песенку поет,

В барабан чечётку бьет.

Смотрит Мишка из-за веток

На зайчиху и на деток —

И подумал: «Малыши

У зайчихи хороши,

Что на них нельзя сердиться —

Надо ж детям порезвиться!»

И еще решил медведь:

«Помогу зайчихе петь».

Подошел, нагнулся к уху,

Да как рявкнет, что есть духу.

То-то был переполох:

На охоте волк оглох,

В страхе белки-попрыгушки

В снег попадали с макушки.

Тотчас дал тревогу дятел —

Клювом в ствол заколошматил.

Всполошились от тревоги

Норы, гнезда и берлоги.

Подскочив на край небес,

Заглянуло солнце в лес.

Зайки бедные с испуга

Повалились друг на друга,

А потом, поджав хвосты,

Ускакали за кусты.

А несчастная зайчиха

На снегу лежала тихо,

Неподвижна, чуть жива,

И дыша едва-едва.

«Странно, – думает медведь, —

Я хотел им песню спеть.

Отчего же это пенье

Привело весь лес в смятенье?

Очень жаль, – у нас в лесах

Толк не знают в голосах!

Я обиделся, и впредь

Ни за что не стану петь!!»

Ерцево, 1952 г.