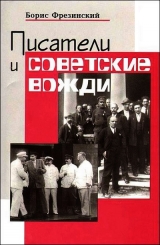

Текст книги "Писатели и советские вожди"

Автор книги: Борис Фрезинский

Жанры:

История

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 26 (всего у книги 38 страниц)

VI. Акт третий – 1939 год (Фарс вместо эпилога)

1. Конференция в Париже и конгресс в Нью-Йорке

Писательские конгрессы в США проходили почти синхронно с Международными антифашистскими. В июне 1937 г. в Нью-Йорке в переполненном зале Карнеги-холл (3500 человек!) прошел Второй конгресс «Лиги американских писателей». На нем выступил Хемингуэй, ненадолго приехавший из Испании. «Сам факт выступления Хемингуэя на конгрессе и его короткая, продолжавшаяся всего семь минут, речь, – пишет его советский биограф, – были с воодушевлением приняты американской и мировой прогрессивной общественностью» [976]976

Грибанов Б.Хемингуэй. М., 1970. С. 316.

[Закрыть]. Хемингуэй заметил коллегам: «Когда человек едет на фронт искать правду, он может вместо нее найти смерть. Разумеется, много спокойнее проводить время в ученых диспутах на теоретические темы…» Третий конгресс «Лиги американских писателей» предполагался летом 1939 г. Примерно тогда же планировалось провести в США и конгресс международного Пен-клуба. Вот к этим-то двум конгрессам Ассоциация писателей против фашизма и собиралась присосединиться со своим Третьим конгрессом.

После Второго конгресса в Испании Бюро ассоциации, располагавшееся в Париже, заметно ослабило свою активность – никто его не подхлестывал. Кольцов, Мальро, А. Жид, Эренбург по разным причинам в его работе не участвовали. Из промосковских людей там оставались Арагон и Жан Ришар Блок да еще несколько немецких левых эмигрантов. Они держали связь с Иностранной комиссией Союза советских писателей; возможно, получали какие-то денежные крохи. Несколько документов, которыми мы располагаем, обнаружены как раз в бумагах Иностранной комиссии. Они относятся к 1939 г., когда в Бюро Ассоциации думали об американском конгрессе уже всерьез, а в Москве это держали в голове только клерки Союза писателей.

В Европе события развивались быстро и драматично: 26 января пала Барселона, 28 марта – Мадрид. Гражданская война завершилась – Испанская Республика перестала существовать. Еще 27 февраля Франция и Англия признали генерала Франко, который в апреле присоединился к Антикоминтерновскому пакту Германии, Италии и Японии. Сталин проигнорировал трагическую судьбу испанских беженцев, интернированных во Франции. (22 февраля на французской земле умер Антонио Мачадо, в концлагерях содержались многие участники недавнего Второго международного антифашистского конгресса писателей.)

В марте Гитлер оккупировал Чехословакию, аннексировал Клайпеду, требовал у Польши Гданьск, Муссолини захватил Албанию. В апреле Сталин предложил Франции и Англии заключить договор о Тройственном союзе, но советско-франко-британские переговоры тянулись вяло. В этой обстановке Сталин решает переориентировать свою международную политику на Германию. Первый его шаг – 3 мая 1939 г. отправлен в отставку нарком иностранных дел, последовательный антифашист М. М. Литвинов. Его место занял Молотов – преданный ученик и твердый последователь Сталина, точный и аккуратный исполнитель его планов. Так было преодолено главное препятствие на пути советско-германского пакта. В СССР ликвидируется антифашистская пропаганда.

Илья Эренбург, вернувшийся после падения Испанской Республики в Париж, некоторое время занимался организацией помощи интернированным во Франции испанцам. В марте он несколько раз пишет в Союз писателей, просит ускорить перевод им московских гонораров в валюте за переведенные и отпечатанные книги испанских авторов («Сюда приехали Рафаэль Альберти и Мария Тереса Леон, больные в тяжелом состоянии, – пишет Эренбург 13 марта. – Они просят поспособствовать высылке телеграфом авторских…» [977]977

Эренбург.Письма. Т. 2. С. 274.

[Закрыть]).

12 апреля 1939 г. «Известия» напечатали парижскую корреспонденцию Эренбурга в последний раз: публикация антифашистов Сталину стала не нужна.

Иностранная комиссия Союза писателей (после ареста Кольцова ее возглавил литературный чиновник М. Я. Аплетин), не получая от начальства точных указаний на перспективу, продолжала поддерживать связи с Парижем, рассылала запросы и рекомендации. Эренбург понимал, что по этим делам ему придется иметь дело с Арагоном и пытался как-то наладить с ним нормальные отношения. Еще 1 января 1939 г. их общий с Арагоном и Эльзой Триоле приятель доктор Серж Симон пригласил обе семьи на дружеский обед. Жена Эренбурга сообщала 2 января в Москву жене Савича: «С Эльзой дружба не вышла. Нюта (А. Генц, жена Симона. – Б.Ф.) устроила роскошный обед с индюшкой в честь нашего мира. Эльза злобствовала и говорила про всех гадости. Арагон молчал и сидел как надутый идиот. Я из-за Симона старалась быть милой. В одиннадцать часов Serge (Simon. – Б.Ф.) всех развез по домам. „C’etait cafardeux“ (Это вызывало тоску. – Б.Ф.), – сказала на следующий день Нюта» [978]978

Там же.С. 271.

[Закрыть].

В Союзе писателей не знали, что созыв Третьего международного антифашистского конгресса писателей уже не входил в планы Сталина, и Аплетин время от времени писал и звонил в Париж – обсуждались сроки, программы и т. д. В США уже точно было известно, когда собирается третий конгресс «Лиги американских писателей», и Аплетин обсуждал вопрос о перенесении даты открытия на более позднее время. Посредником между Ассоциацией и американцами выступал Луи Арагон.

3 апреля Эренбург из Брюсселя писал в Иностранную комиссию:

Я говорил с Арагоном. Съезд перенести чрезвычайно трудно, так как дата назначена американскими писателями и зависит от финансовых соображений. Кроме того, 15 V в Нью-Йорке состоится конгресс Пэн-клубов и многие писатели собираются поехать на оба съезда. Все же, если советская делегация никак не может приехать ко 2.VI, Арагон запросит американцев. Я буду в Париже 4 числа [979]979

Эренбург.Письма. Т. 2. С. 274–275.

[Закрыть].

Аккуратный Аплетин отметил на этом письме: «Товарищу Фадееву передано ЗЛУ 2 ч. 45 м. мною по телефону». Фадеев еще не был генсеком Союза писателей (эти обязанности продолжал исполнять бездарный Ставский), но от вершины высшей писательской власти находился недалеко.

Получив соответствующие инструкции, Аплетин передал их Эренбургу по телефону. После чего 10 апреля Эренбург по телефону же связался с «Известиями» и продиктовал для Союза писателей телефонограмму (она сохранилась; лицо, которому адресуется Эренбург, в ней не названо – возможно, это Фадеев):

В дополнение к телефонному разговору с т. Аплетиным считаю нужным обратить Ваше внимание на следующее:

1Конгресс 2/VI предполагается как национальный конгресс американских писателей. Неизвестно, как отнесутся американцы к идее интернационального конгресса. Их запросили сегодня по телеграфу.

2Если интернациональный конгресс будет иметь место, то он может состояться только непосредственно за американским конгрессом, а именно 6/VI.Немыслимо устроить конгресс 15 или 20/VI, т. к. писатели должны находиться в Нью-Йорке свыше 6 недель (Конгресс Пен-клуба назначен на 15 V). Кроме того, 20 VI и даже с 15 VI город по климатическим условиям пуст.

3Если интернациональный конгресс будет назначен на 6 VI, все делегаты смогут уехать из Франции на одном пароходе и использовать 5 дней для подготовки. Желателен бы приезд в этом случае одного представителя советских писателей раньше для подготовки и различных обсуждений.

4При всех условиях, несколько неудобно настаивать на перемещении конгресса.В случае если идея интернационального конгресса будет отброшена, остается американский конгресс 2/VI,на который американские писатели приглашаютв качестве гостей писателей других стран.

Во всяком случае, желательно, чтобы Вы предварительно уже сообщили завтра или послезавтра, мыслимо ли ваше участие при дате 6 VI.

Это сообщение я передаю после разговора с Арагоном. Что касается моего личного мнения, то, если оно интересует вас, можете мне позвонить.

Более поздних бумаг на эту тему в Иностранной комиссии не отложилось. Что касается сюжета, связанного с американским конгрессом, то «Литературная газета» время от времени читателей о нем информировала.

20 апреля она сообщила: «В связи с открывающимся в Нью-Йорке конгрессом американских писателей президиум Союза советских писателей послал письмо, в котором приветствуют деятелей американской литературы…». Среди подписавших были названы три участника Второго конгресса в Испании Вс. Вишневский, А. Фадеев, и А. Толстой, а также выбранный там в президиум Ассоциации М. Шолохов.

5 июня 1939 г. «Литературная газета» сообщила, что два дня назад в Нью-Йорке открылся Третий съезд американских писателей, который продлится три дня. Открылся съезд митингом, на котором выступали президент оккупированной гитлеровцами Чехословакии Эдуард Бенеш, эмигрировавший из Германии Томас Манн и приехавший из еще не оккупированного Парижа Луи Арагон.

10 июня в «Литературной газете» напечатали материал: «Из речи Т. Манна в Нью-Йорке на Всемирном конгрессе писателей в Нью-Йорке».

А ровно через месяц, 5 июля 1939 г., эта же газета опубликовала обзор за подписью М. Гроу – «Съезд американских писателей». В нем сообщалось, что на Третьем съезде писателей в Нью-Йорке присутствовало 453 делегата, в том числе 38 представителей антифашистских литератур из Германии (ее представляли Т. Манн, Л. Ренн, О. М. Граф, Ф. Вайскопф и К. Манн), Чехо-Словакии, Италии, Англии, Австрии, Дании, Бразилии, Испании и Франции (ее представлял Луи Арагон). Конгресс закрылся 4 июня – почетным председателем Лиги избрали Томаса Манна. Президентом – Стюарта [981]981

Видимо, это было неточно, поскольку в 1939 г. Д. О. Стюарт возглавлял только левое крыло Лиги американских писателей.

[Закрыть], вице-президентами 10 человек, включая Э. Хемингуэя, его друга критика М. Коули, поэта Л. Хьюза, Э. Синклера, Дж. Стейнбека и др. О советских писателях в Нью-Йорке, надо думать, никто не вспоминал…

Между тем еще 26 апреля «Литературная газета» объявила, что 13 и 14 мая 1939 г. в Париже пройдет международная конференция в защиту мира и демократии. В связи с этой конференцией было принято обращение к руководителям западной демократии, которое подписали Арагон и Мальро, Ж. Р. Блок и Пристли, Г. Манн, Фейхтвангер, Л. Ренн, Ф. Вольф. Это была антифашистская европейская конференция, но в организации ее СССР участия не принимал – ее провели без советских денег и без советских делегатов. Впрочем, один советский писатель на этой конференции все-таки присутствовал. Не от СССР, а от себя лично. Это был Илья Эренбург; через четверть века он вспоминал: «В мае в Париже была Международная антифашистская конференция. Я пошел, увидел много старых знакомых – Ланжевена, Кашена, Жана Ришара Блока, Мальро, Арагона, Сесара Фалькона; познакомился с Фирлингером. Все были мрачно настроены, и речи казались повторением давно слышанного – веры больше не было…» [982]982

Эренбург(2, 239–240).

[Закрыть]

Это на самом деле и был последний международный антифашистский писательский конгресс…

Но последнюю точку в обращении левых западных интеллектуалов к Советскому Союзу поставил август 1939 г.

В августе в Москве военные переговоры одновременно велись и с Германией, и с Англией, и Францией. Сталин хотел получить право свободного прохода своих войск через Польшу и Румынию, но Англия и Франция на это не пошли, и 21 августа переговоры прервались. А 23 августа в Москву прилетел гитлеровский министр иностранных дел Риббентроп, и предложение о пакте, которое поначалу Сталин отклонил, теперь было принято, и советско-германский пакт с тайными протоколами о разделе Европы был подписан Риббентропом и Молотовым. 31 августа Верховный Совет СССР ратифицировал подписанные документы, а 1 сентября началась Вторая мировая война (1 сентября нападением на Польшу с запада, а 17 сентября – с востока). И уже 22 сентября 1939 г. в Брест-Литовске состоялся совместный военный парад победителей: Германии и СССР.

Антифашистское представление окончилось. Началось представление совсем иного рода…

2. Прощание с героями

Нам остается попрощаться с главными героями этого повествования, рассказав вкратце, что с ними стало после описанных здесь событий.

Арестованный в ночь с 12 на 13 ноября 1938 г. Михаил Кольцовпровел под следствием 416 дней. Следствие завершилось ровно через год после ареста – 13 декабря 1939 г. Обвинительное заключение утверждено 21 января 1940 г. Суд состоялся 1 февраля 1940 г. в Лефортове. Все предъявленные ему показания Кольцов признать отказался, заявив, что они были вымышлены им в течение 5-месячных избиений и издевательств. Суд продолжался 20 минут. Приговор – к высшей мере наказания: расстрелу, с конфискацией всего имущества, приговор окончательный и обжалованию не подлежал. Приговор приведен в исполнение на следующий день [983]983

Соответствующие документы приводятся в кн.: Фрадкин В.Дело Кольцова. С. 321–329.

[Закрыть].

Илья Эренбургнаписал в мемуарах о своей реакции на заключение советско-германского пакта: «Шок был настолько сильным, что я заболел болезнью, непонятной для медиков: в течение восьми месяцев я не мог есть, потерял около двадцати килограммов» [984]984

Эренбург(2, 244).

[Закрыть]. Посольство получало запросы о причинах его невозвращения; это была нелегкая для Эренбурга зима: «Я ослаб, быстро уставал, не мог работать. В ту зиму мало кто к нам приходил: некоторые из былых друзей считали, что я предал Францию, другие боялись полицию – за мною следили. Могу сосчитать на пальцах людей, которые меня навещали или звали к себе: Андре Мальро, Жан Ришар Блок, летчик Понс, сражавшийся в Испании, Гильсумы, Вожель, Рафаэль Альберти, Херасси, доктор Симон и мой приятель Путерман, живший в соседнем доме» [985]985

Эренбург(2, 247).

[Закрыть]. Эренбург пережил оккупацию Парижа немцами и вернулся в Москву летом 1940 г., когда из разговоров гитлеровцев понял, что их следующие планы – нападение на СССР.

«Роман» Ромена Ролланас советским режимом оборвался с подписанием в 1939 г. советско-германского пакта – Роллан демонстративно вышел из «Ассоциации друзей СССР», но еще в 1938-м он написал о сталинском государстве одному из своих корреспондентов: «Это режим абсолютно неконтролируемого произвола, без малейшего намека на гарантии элементарных свобод, священного права на правосудие и гуманность» [986]986

Диалог писателей. С. 255.

[Закрыть]. В 1944-м в Швейцарии Роллан скончался, немного не дожив до сокрушения гитлеровского режима.

Андре Жидгоды гитлеровской оккупации Франции прожил в Тунисе. Он написал еще несколько романов, получил в 1947-м Нобелевскую премию по литературе, опубликовал свои дневники.

Газета «Ce soir», которую Жан Ришар Блокосновал в 1937-м, после заключения советско-германского пакта была закрыта. Во время гитлеровской оккупации Франции Блок находился в подполье. Весной 1941 – го ему удалось перебраться в СССР, где он прожил до 1944 г., воочию увидев, чего стоила победа в войне населению СССР. Вернувшись во Францию, Блок редактировал журнал «Europe» и газету «Ce soir».

Еще в июне 1939 г. Андре Мальрособирался в Москву со своим фильмом, снятым в Испании [987]987

См.: Фрезинский Б.Черт меня дернул влюбиться в чужую страну… // Всемирное слово. СПб., 2000. № 13. С. 77–85.

[Закрыть]; тогда же в Москве под редакцией Эренбурга вышел перевод его испанского романа «Надежда» (но Мальро не знал, что на Лубянке вовсю и успешно выбивали из арестованных литераторов показания, что именно он завербовал их в шпионы). Пакт Молотова – Риббентропа вызвал его ярость. Мальро остался активным антифашистом, но с коммунистами, получающими приказы из Москвы, ему стало не по пути. Он воевал с немцами в Сопротивлении под именем полковника Берже, попал в плен, бежал; его танковая часть первой вошла в Париж в 1944-м. С военных лет он стал верным сотрудником генерала Де Голля, и это был его главный политический выбор на всю дальнейшую жизнь.

Пакт Молотова – Риббентропа не разлучил Луи Арагонас коммунистами (во многом благодаря Эльзе Триоле, которая всегда помнила, что в Москве живет ее сестра) – в отличие от Поля Низана, вышедшего из компартии и погибшего в самом начале войны. Во время оккупации Франции гитлеровцами Арагон был в Сопротивлении, его стихи того времени знала вся несдавшаяся немцам Франция…

За кулисами триумфа

(Советские поэты в Европе 1936 года)

В декабре 1935 г. четверо московских поэтов Владимир Луговской, Илья Сельвинский, Семен Кирсанов и Александр Безыменский были командированы за границу. Их пропагандистский вояж по европейским столицам задумали как советскую инициативу в духе идей и планов, намеченных Парижским антифашистским писательским конгрессом. Курировали поездку ответственные лица ЦК – А. С. Щербаков и А. И. Ангаров. 36 лет спустя свои воспоминания об этой поездке А. Безыменский скромно назвал «Триумфом советской поэзии» [988]988

См.: Безыменский А.Триумф советской поэзии. Страницы воспоминаний // Нева. 1971. № И. С. 206–208.

[Закрыть].

Маршрут поездки включал Варшаву, Прагу, Вену, Париж и Лондон. Участники – молодые, хотя и не юные, поэты, поднаторевшие в публичных выступлениях в Политехническом музее Москвы, в острых литературно-политических дискуссиях 1920-х гг., потрясли западные аудитории не только децибелами и виртуозностью голосового аппарата, но даже и пластикой. Они представляли отныне организационно единую советскую поэзию, хотя еще совсем недавно Сельвинский был вождем конструктивистов и соперником Маяковского, Кирсанов вместе с Маяковским входил в ЛЕФ, Безыменский, имея пожизненный титул комсомольского барда, активничал в объединениях пролетарских поэтов, а неопределившийся Луговской менял группы, перебегая от ЛОКАФа к конструктивистам, а от них в РАПП.

Неудивительно, что самый слабый поэт этой московской команды был облечен самыми большими политическими полномочиями: именно ему, Александру Безыменскому, доверили стать партийным оком в группе, и он, не забывая о себе, изо всех сил старался доверие партии оправдать.

Старания его, правда, начались давно и поначалу имели литературное содержание тоже.

1. Поэт, удостоенный звания «Октябревича»

Александр Ильич Безыменский родился в 1898 г. в Житомире, в 1916-м окончил гимназию во Владимире и начал учиться в Коммерческом институте в Киеве, в 1917-м участвовал в октябрьском перевороте в Петрограде, в 1918-м организовал Союз молодежи во Владимире, в 1920-м создавал комсомол в Казани, где вышла первая книжица его стихов «Октябрьские зори», с 1921-го жил и работал в Москве, где сразу возглавил центральный орган ВЛКСМ и вошел во Всероссийскую ассоциацию, естественно, пролетарских поэтов [989]989

См., например: Никитина Е. Ф.Русская литература от символизма до наших дней. М., 1926. С. 160–161.

[Закрыть].

9 апреля 1923 г. газета «Правда» напечатала сразу ставшее знаменитым стихотворение Безыменского «О шапке». Стихотворение начиналось советски-хрестоматийно:

Только тот наших дней не мельче,

Только тот на нашем пути,

Кто умеет за каждою мелочью

Революцию Мировую найти.

Затем автор повествовал о том, с какой гордостью он принял в ЦЕКА ордер на получение головного убора – ордер, давший ему котиковую шапку. Вполне бытовая история из жизни не упускающего возможностей молодого автора завершалась космически и, надо признать, созвучно появившимся несколько позже строкам нацистского молодежного гимна (Сегодня нам принадлежит улица // А завтра – весь мир):

Будет день!

Мы предъявим

Ордер

Не на шапку —

На мир.

Стихотворение имело патетическое посвящение: «Троцкому. Молодежи».

Председатель Реввоенсовета Республики на молодого стихотворца обратил внимание и вскоре написал о нем заметку, которая открыла третью книжицу стихов Безыменского «Как пахнет жизнь». Л. Д. Троцкий писал: «Первая небольшая книжка Безыменского есть подарок и обещание. Безыменский – поэт, и притом свой, октябрьский, до последнего фибра. Ему не нужно „принимать революцию“, ибо она сама приняла его в день его духовного рождения, нарекла его и приказала быть своим поэтом. Вместе со всем новым поколением, Безыменский переживал революцию, проделывал ее, претерпевал ее в ее героических моментах, в ее лишениях, в ее жестокостях, в ее повседневности, в ее замыслах, достижениях, в ее величии и в трогательных, а подчас смешных и уродливых пустяковинах. Он берет революцию целиком, ибо это та духовная планета, на которой он родился и собирается жить. Из всех наших поэтов, писавших о революции, для революции, по поводу революции, Безыменский наиболее органически к ней подходит, ибо он от ее плоти, сын революции, Октябревич».

Несколько более сдержанно Лев Давыдович писал о Безыменском в двух разделах книги «Литература и Революция», вышедшей в том же 1923-м. В разделе, посвященном футуризму: «В своих наиболее революционно-обязующих произведениях футуризм становится уже стилизацией. Между тем у молодого Безыменского, который столь многим обязан Маяковскому, художественное выражение коммунистического мироощущения более органично: Безыменский не пришел сложившимся поэтом к коммунизму, а духовно родился в нем» [990]990

См.: Троцкий Л.Литература и Революция. М., 1991. С. 117.

[Закрыть]. В разделе «Пролетарская культура и пролетарское искусство» прежний аванс подтверждался: «Безыменский был бы невозможен без Маяковского, а Безыменский – надежда» [991]991

Там же.С. 163.

[Закрыть]. В том, что касается «надежды и обещания», Троцкий несомненно ошибся – последующие стихи Безыменского в этом убеждали, и Маяковский имел основания назвать «бородатого комсомольца» Безыменского морковным кофе.

Поэтесса Елизавета Полонская вспоминала, как в Москве того времени она услышала эпиграмму:

Не так велик Безыменский сам,

Как промах вождя велик…

Приведя в воспоминаниях ее текст, Полонская лукаво заметила: «Не знаю, кто был тот вождь, который „промахнулся“ и был ли он вождем, но эпиграмма била в цель без промаха!» [992]992

Полонская Е.Города и встречи. М., 2008.

[Закрыть](Назвать Троцкого в 1960-х вождем и надеяться на издание своей книги – было нелепо, а процитировать эпиграмму очень хотелось…)

Конечно, посредственное качество стихов Безыменского объяснялось не только размером таланта и избытком темперамента, но отчасти, может быть, и тем еще, что после «низложения» Троцкого в 1925-м, когда Безыменский присягнул другому вождю, ему пришлось до конца дней неустанно «отмываться» от высокой оценки своих первых стихов «злейшим врагом советской власти». Конечно, в декабре 1935 г. страна еще не ведала, что бывший организатор Октябрьской революции и создатель Красной Армии – шпион, давно работающий на гестапо, но что он контрреволюционер и злейший враг СССР – знали уже даже дети; клеймо «троцкист» стало несмываемым и смертельным. Каждый мог напомнить Безыменскому о том, кто именно поощрял его в начале литературного пути, и он добивался того, чтобы каждому имел право ответить: мало кто сравнится с ним в части преданности режиму. Начальство чувствовало: Безыменский так старается, что, пожалуй, ему можно давать ответственные поручения – он непременно расстарается… Так Безыменский стал руководителем группы. Конечно, «темное», в смысле сочувственного отношения Троцкого, прошлое имел не только Безыменский. Сельвинский тоже был отмечен симпатиями бывшего вождя, и товарищ Сталин, увидев Сельвинского, однажды опасно пошутил (а может, и не пошутил, но все равно опасно), что к нему надо относиться особенно заботливо, ведь его любил Троцкий. Звания «Октябревич», однако, Сельвинский удостоен не был…

Вернемся теперь в 1935 г., когда группа четырех советских поэтов оказалась в Варшаве.

Свои письменные отчеты о поездке в Европу Безыменский направлял в Москву, адресуя их сразу трем лицам: партийному функционеру А. С. Щербакову, поставленному руководить Союзом писателей и вскоре ставшему секретарем ЦК, А. И. Ангарову, ведавшему литературой в Агитпропе ЦК и впоследствии расстрелянному, и А. А. Суркову, комсомольскому поэту, не отмеченному вниманием Троцкого и занимавшему сильные позиции в аппарате Союза советских писателей, впоследствии его возглавившему.

Спутники Безыменского, видимо, догадывались, что с ним надо держать ухо востро, но были они еще молоды и, пожалуй, недостаточно запуганы, так что Безыменскому было что писать…

Первое донесение Безыменский отправил с оказией (его повез, возвращаясь в Москву, глава советских профсоюзов Н. М. Шверник).

2. Донесение Безыменского из Вены

(1 декабря 1935 г.)Дорогие мои!

Если вы справедливо считаете нашу поездку соединением учебы с удовольствием, то для меня лично и то и другое переплетается с утомительным и трудным делом психологического руководства тройки весьма трудных человеческих экземпляров. Поэтому довольно часто удовольствие от поездки затемняется разными крупными и мелкими неприятностями. Правда, они на 99 % исходят от одного лишь из поэтов, но они существуют и об этом надо вам знать.

Я считаю в целом, что дела идут очень успешно и пользу мы принесли немалую. Вопрос в выводах и закреплении сделанного.

В Варшаве, как и следовало ожидать, открытый вечер не мог состояться. Дафтян [993]993

Имеется в виду советский посол в Польше Я. Х. Давтян. В текстах писем сохраняется авторское написание фамилий и иностранных слов.

[Закрыть](так! – Б.Ф.)сообщил мне, что можно было попытаться его провести, но многие признаки говорили за то, что пилсудчики [994]994

Пилсудчики – политические сторонники маршала Польши Юзефа Пилсудского.

[Закрыть]сделали бы все возможное (а это в их возможностях), чтобы на вечер явилось ничтожное количество людей. У полпредства связи с литературными кругами малые, и то большинство из них то боятся, то не могут держаться близко к советскому посольству. Думаю, что посольство мало все-таки старается в направлении связи с писателями.Мы встретились с Тувимом и Броневским, затем с Ваттом [995]995

Имеется в виду поэт А. Ват.

[Закрыть]в нашем номере. Я не думаю, что трудно было Тувиму сообщить о нашем приезде еще нескольким поэтам и позвать их. Очевидно, сей муж (служащий Министерства пропаганды) сумел никого не найти,хотя изливался в комплиментах нам. Мы читали стихи. Тувим читал переводы Пушкина (кстати, великолепные), читал Броневский. Тувим называл нас «богатырями», говорил, что только громадная сила страны может рождать такую силу стиха, такую манеру чтения, рассчитанного на большие аудитории, и т. п. Мы много говорили о нашей поэзии и слушали потоки жалоб на судьбы польской поэзии. Максимальный тираж книг – 1000 экземпляров, никто не может жить стихами, Тувим пишет для кабаре и мюзик-холла, никогда поэты не выступают, разве что раз в году в кафе для привлечения публики: платит хозяин кафе. Публика стихов не читает, не любит их, слушать не хочет. Академию литературы они презирают.Тувим хочет приехать к нам в Союз, в частности на Пушкинские торжества, или даже к 1 мая 1936 г. Я думаю, что пустить его надо. Я взял книги польских поэтов (я пошлю их вам еще до нашего возвращения), мы дали им книги, они обещали переводить.

Ну, когда мы переехали чешскую границу, сразу почувствовали все четверо всеобщее внимание, начиная с первых людей, встреченных в поезде. Александровский [996]996

Посол СССР в Чехословакии.

[Закрыть]встретил нас необычайно, жили мы прекрасно, забота о нас была исключительной. Первый день – осмотр города. Второй день – прием в посольстве. Мы читали, и, надо сказать, впечатление было громадным. Отсюда пошли вести по всему городу и вести сенсационные. Нужно прибавить, что Александровский посоветовал нам на приеме спеть несколько песен – и эта простая вещь стократ увеличила интерес к нам: не только, мол, сильные поэты, но и веселые, жизнерадостные и т. д. Все без исключения газеты дали статьи, заметки, наши интервью. Третий день – поездки в Братиславу, встреча со словацкими поэтами, опера Шостаковича [997]997

Луговской писал из Братиславы: «Мы приехали сюда смотреть постановку „Екатерины Измайловой“ Шостаковича в местной опере» (см.: Громова Н.Узел. Поэты: дружбы и разрывы. М., 2006. С. 259–260).

[Закрыть], прием в обществе друзей СССР. Сильва <Сельвинский> и Луговской отправились в Моравскую Остраву, а я в Прагу готовиться к докладу. Еще в Москве Чемоданов [998]998

Секретарь исполкома Коммунистического интернационала молодежи.

[Закрыть]просил приложить все силы чтобы выступить на собрании молодежи для помощи единому фронту. Подвернулся исключительной удачи случай: «вечер молодых» в зале Люцерна. Я не знаю, поместили ли наши газеты отчет о нем (телеграмму ТАСС). Скажу кратко: была молодежь с-д, комсомольская, бенешевская [999]999

Молодежь, активно поддерживавшая президента Э. Бенеша.

[Закрыть], католическая, беспартийная. Каждое произнесение имени Сталина сопровождалось овацией. Была двухминутная овация в честь Красной армии, когда я сказал, что советские поэты «воспевают мощь Красной армии, защитницы нашего и вашего спокойствия». Было исключительно сильное «движение в зале», когда я говорил об уверенности в завтрашнем дне, отличающей нашего человека: – «у нас нет инженеров, работающих дворниками, и профессоров, работающих продавцами; если кто кончает институт, место ему обеспечено; мы знаем, наоборот, продавцов, учащихся в вечернем университете, и парикмахеров, учащихся в консерватории». Я построил доклад таким образом, что, говоря о тематике советских поэтов, рассказывал о стране. Ну, конечно, в конце говорил о дружбе и борьбе за мир. В перерыве сотня людей пришла за кулисы просить автографы (здесь это принято). Дело, понятно, не в моей персоне. В докладе я привел цитату Массарика [1000]1000

Первый президент Чехословакии.

[Закрыть]о том, что оборона не есть насилие, а применения оружие против насилия: принято это было соответственно. Пару фраз произнес я на чешском языке.На следующий вечер мы выступали с речами и чтением стихов в другом зале. (В Люцерне выступал я один по прямому предложению Александровского, боявшегося повторения проявленных художеств одного из поэтов – Кирсанова, – о котором речь ниже). Успех был оглушительным, прямо говорю. Можете судить по прессе. Даже самые правые газеты хвалили и признавали. Правда, Кирсанов вообразил себя в Политехническом музее [1001]1001

Имеется в виду Политехнический музей в Москве.

[Закрыть]и, обманув нас, прочел никем не предусмотренную «Мэри – Наездницу» [1002]1002

«Мэри-наездница» С. Кирсанова.

[Закрыть], хотя я и шепнул ему, чтобы он отказался от этого намерения [1003]1003

В воспоминаниях 1971 г. Безыменский писал: «Каждый из выступающих мог читать те стихи, какие захочет, в любом жанре, в любом ритме, любого содержания» (Нева. 1971. № 11. С. 207).

[Закрыть]. Но это был единственный прорыв. Вечер был прекрасным.Мы дальше встречались с поэтами, о чем отдельный разговор, были в театре Буриана, были в клубе политических деятелей.

Итог, несомненно, положительный.

Теперь о чешских поэтах. Их много, они пишут, имеют книги. Общее положение вам верно известно от Третьякова [1004]1004

Писатель С. Третьяков побывал в Чехословакии в октябре 1935 г. в составе делегации Союза советских писателей (в нее входили М. Кольцов, А. Фадеев, А. Толстой и др.).

[Закрыть]. Что сделали мы? К сожалению, во время нашей поездки в Братиславу оставшийся в Праге Кирсанов встретился с сюрреалистами первый. Встреча с ними и с другими поэтами произошла на квартире Гофмейстера без присутствия Луговского и Сельвинского, ибо Сема, забежав вперед, условился о встрече один – а народ заграницей точный. Были я и Кирсанов, был Гофмейстер, Незвал, Гора, Галас, и еще трое (фамилии я записал, но сейчас трудно бежать за книжкой: потом сообщу). Читали стихи, говорили. Первый вывод: Пастернака Незвал и некоторые другие противопоставляют всей советской поэзии и ссылаются при этом на Бухарина [1005]1005

Имеется в виду доклад Н. И. Бухарина «Поэзия, поэтика и задачи поэтического творчества в СССР» (28 августа 1934 г. на Первом съезде советских писателей), в котором давалась исключительно высокая оценка творчества Б. Л. Пастернака.

[Закрыть]. Второе: от социальной тематики большинство уклоняется, хотя и чувствует приближение новой волны ее. Третий – теория сюрреализма, никем у нас не раскритикованная, чудовищная сама по себе, держит в плену талант близкий нам. – «Нужно освободить поэта в человеке, человек бывает поэтом только во время сна, ибо тогда нет зловредной цензуры разума». Психологический автоматизм, спонтанная реакция – чего-чего только Незвал не наговорил. А стихи его – «галантная игра со словом», как определил Матезиус, «выявление подсознательного», фрейдистский туман – и (раз в полгода) – ррреволюционный марш. Его пьеса, увиденная нами – это заверченная любовная история; люди уходят друг от друга, сходятся, декламируют нечто, мучаются и танцуют – но так как надо искать путь, неожиданно решают ехать в Советский Союз (не борясь, а убегая) и поют «Интернационал».Мы начали спор, не могущий, конечно, завершиться в столь малый срок, причем Незвал насчет классовой борьбы вспомнил только после моих слов. Вспомнил, чтобы в своих доказательствах ни разу о ней не упомянуть. Судя по тому, как яро бегал он к телефону, чтобы говорить с Тайге

(так! – Б.Ф.)[1006]1006

Имеется в виду теоретик и идеолог чешского сюрреализма Карел Тейге.

[Закрыть], его теоретиком, видно, что он, Незвал, в лапах сего Бретоновского Мефистофеля [1007]1007

То есть последователь основателя сюрреализма французского поэта А. Бретона.

[Закрыть]. Обещав поспорить после и попросив дать статью в «Литгазету», я перевел разговор на стихи и переводы. На этой почве мы дружно говорили и наша информация много, я думаю, дала.Необходимо дать бой сюрреализму не в тоне отвратительной полемики Эренбурга [1008]1008

Имеется в виду статья Эренбурга «Сюрреалисты», напечатанная 17 июня 1933 г. в «Литературной газете» и вошедшая в книгу его эссеистики «Затянувшаяся развязка» (М., 1933), переведенную на французский («Vus perun ecrivain d’URSS». Paris: Gallimard, 1934). Именно этот перевод имел большой резонанс в Европе. Резкие высказывания Эренбурга о сюрреалистах встречались и в его эссе «Романтизм наших дней» (1925).

[Закрыть](«разные сюрреалисты, педерасты, сволочи»), дать бой статьями, исходящими от марксистов; не столь в «Литгазете» (что тоже нужно), сколь в заграничной прессе и в Чехии особенно. В речи на вечере я сказал, что некоторые таланты Чехии, к сожалению, идут за некоторыми плохими францусскими(так! – Б.Ф.)теоретиками. Незвал обиделся, но дальнейшими разговорами и, особенно, отдельной моей беседой с ним удалось разъяснить ему, что наш спор принципиален, исходит из уважения к нему и желания ему помочь – и мы расстались друзьями. Одначе нужна работа и немалая.С чешскими поэтами мы поговорили прекрасно, однако нужна работа и немалая.

Должен сказать, что больше всего агитировало и разъясняло наше чтение, живое художественное слово. Надо поездки поэтов повторять, и это не исходит из желания моего помочь товарищам поэтам ездить за границу, а из прямой политической целесообразности. Ряд чешских поэтов надо позвать и к нам.

Поэты, близкие к нам и считающие себя коммунистами, на рабочий класс не ориентируются, думают о формальных кунсштюках, лишь изредка создавая что-либо маршеобразное. Рабочих поэтов я видеть не мог, но они есть. Я говорил в «Руде право» [1009]1009

«Руде право» – с 1921 г. центральный орган ЦК КПЧ.

[Закрыть]и с газетой комсомола. Мы наметили план организации кружка рабочих поэтов и работы с другими поэтами.Прошу вас не пожалеть денег и сделать дословный перевод стих<ов>, которые я вам пришлю. Надо знать прежде всего, ЧТО там написано, иначе будем бродить вслепую. А мы очень уж недооценивали нашу работу с поэтами Запада, критику их и помощь им. Чтобы мне сделать вразумительный доклад о поэзии нами посещенных стран, надо сделать переводы. Вообще надо. Хоть дословный.

Итак: выступления, доклад, встречи, пресса. Это немало, тем более, что состояние поэзии Запада внушило трем моим спутникам подлинную гордость тем, что сделано поэзией Советской страны, несмотря на все наши недочеты.

Луговской и Сельвинский ведут себя прекрасно. Кроме того, что они только и говорят о советской стране, ее победах и переворотах, сравнивают людей Республики с теми ущербными и страдающими людьми, которых они встречают на каждом шагу, – эти поэты в условиях Запада необычайно искренне, от всего сердца чувствуют себя ЧАСТЬЮ поэтического отряда бойцов СССР. Проявлений того эгоцентризма, который столь резво проявлялся у Сельвинского, не видать. По всем вопросам «социального порядка», большим и мелким, они трогательно советуются со мной, с Александровским. Они читают то, что показывает их, как СОВЕТСКИХ ПОЭТОВ, отказываясь от минутного успеха экспериментально-формалистических стихов, вроде «Цыганского вальса на гитаре» и «Цыганской рапсодии» [1010]1010

Стихи Сельвинского.

[Закрыть]. Когда их интервьюировали, они прежде всего говорили о ВСЕЙ советской поэзии, а потом уже о своем месте в ней. Они говорили о их работе с достоинством, но не забывали сказать о роли партии в их развитии.Теперь о Кирсанове. Я усиленно сдерживаюсь, чтобы не выматериться, но это мое частное дело. В отношениях к нему я спокоен, хотя пришлось на «собраниях четырех» делать прямые честные внушения, с ним я говорю мирно, но Аллах знает, что это мне стоит. Однако в вопросах принципиальных не уступаю ни пяди, как и полагается.

Этот человек всюду суетится. Это его основное качество. Он всюду лезет вперед, подчас не дает никому говорить, желая показать именно себя «вождем» литературы и группы путешествующих. Это он хочет разъяснить спорные пункты, это он хочет определить политику. Но важнее всего СУТЬ его высказываний.

Прежде всего он заявил, что никогда не отказывался от теорий Лефа. Затем он объявляет экспериментаторов и формалистов единственно подлинными поэтами. Я уже не говорю, что дружбу с Маяковским хочет сделать основой своего «успеха», забывая о том, ОТ КОГО ушел Маяковский [1011]1011

Имеется в виду предсмертный уход Маяковского из ЛЕФа в РАПП.

[Закрыть].И, как всегда бывает, этот ррреволюционный поэт помогает именно ПРАВЫМ тенденциям литературы. Тувиму он заявляет, что будет «напастерначивать», в то время как Безыменский, мол, будет против Пастернака. В паре случаев Кирсанов становится на сторону противупоставивших Пастернака поэтам-коммунистам. Кирсанов всюду (и на вечере публичном тоже!) требует, чтобы Сельвинский читал «Цыганскую рапсодию» и «Цыганский вальс». Подхалимничает он пред Сельвинским дико, толкая его на читку того, что в данных условиях ВРЕДНО НАМ. САМ Сельвинский сделал ему внушение в этом смысле, что весьма показательно.

Хуже другое. Стремясь выставить себя другом чешских поэтов и «самым большим заботником о них», Кирсанов хвалил их стихи, и особенно сюрреалистов, НЕ ПОНИМАЯ СМЫСЛА СТИХОВ. Он сообщил, что у него «интуиция на хорошие стихи». Все, что читал Незвал, сопровождалось восклицаниями «изумительно!», «необыкновенно!» и т. п. Пьесу его Кирсанов расхвалил. Что же будет, когда мы в соответствующей форме скажем правду Незвалу? Кирсанов будет единственным хорошим и понимающим, а остальные… сами понимаете. Политика сплошных комплиментов в целях продвижения своей «теории» и воображаемой группы – вот политика Кирсанова.

На встрече с чешскими поэтами было двое ренегатов коммунизма. Сема, как ребенок, увлекаясь своими игрушками, говорил такие вещи, которые можно говорить только подлинным друзьям. Мало того. После моего доклада в Люцерне, в комнате за сценой, в присутствии пяти человек, в том числе переводчика Кенига, бенешевца и представителя буржуазной газеты, стал говорить, что хлопали Безыменскому не так уж много и особенного успеха не было. Не буду объяснять, какие чувства руководили им. А когда я после сказал ему, что, если даже была бы правда в его словах, надо не забывать, где и с кем ты говоришь, Сема, перепугавшись до черта, стал уверять меня, что Кениг служит в советском посольстве!

Оказалось, что он не поехал в Братиславу, чтобы устроить свои «дела». Мы только позавчера с удивлением узнали, что Кирсанов, никому ничего не говоря, заключил договор на антологию советских поэтов с «Малик ферлаг» [1012]1012

«Malik Verlag» – издательство, руководимое Виландом Герцфельде. После 1933 г. переместилось из Берлина в Прагу.

[Закрыть]и вел с немецкими эмигрантами какие-то разговоры, о которых мы ничего не знаем, кроме резких выпадов Лингарта против «системы» разговора Кирсанова.Я бы хотел, чтоб вы послушали разговор Сельвинского с Кирсановым, его резкий тон, разбор сюрреализма, характеристику беспринципности Кирсанова. Честное слово, вы бы порадовались за Сельвинского. Сельвинский говорил и с Незваном, дружески, но резко спорил с ним, критиковал его теории, критиковал и конструктивизм и Леф; критиковал правильно.

Сельвинский заявил Кирсанову, что он хотел бы путешествовать отдельно от него, если повторится история с «Мэри-наездницей». Семе почти безразлично стало после первого стихотворения ЗА ЧТО ему будут хлопать, лишь бы хлопали – и вот «Мэри». Он перепугался нашего противодействия, но кто знает, что выкинет он завтра.

Мне и (с радостью скажу) Сильве и Володе удалось исправить вред, причиненный Семой. Семочка после наших поправок брал в разговорах слова обратно, вспомнил и о классовой борьбе, упоминал о других поэтах. Однако тенденции сего поэта вам видны. Иногда Сильва прямо говорит: – Сема, помолчите хоть минутку – и хорошо, что именно он это говорит. На собрании четырех был хороший разговор, прямой и принципиальный, Сема притих, но, – повторяю, – кто знает, что он выкинет завтра.

Если что имеете посоветовать – пишите.

Когда в целом берешь сделанное нами – я оцениваю это очень [1013]1013

Слово «очень» подчеркнуто тремя чертами.

[Закрыть]положительно. Видели мы много, писали немало, выступали хорошо. Надо зацеплять. Переводите стихи, собирайте материалы.Внутренние дела наши доставляют мне много трудностей с Семой, но преодолеем и это. Надо уметь владеть Володей и Ильей тоже, но это несравненно легче.

Спешу закончить, чтобы передать письмо с Шверником. Что не дописал, напишу в следующий раз. Пишите, что с пленумом [1014]1014

Имеется в виду пленум правления Союза советских писателей, посвященный поэзии; открылся 10 февраля 1936 г. в Минске.

[Закрыть]и подготовкой к нему. Это очень нам нужно.Нам подослали сюда вырезки чешской печати.

Рад видеть успех наших выступлений и «обчественный шум» вокруг нас. Постараюсь дальше. Повторяю, если есть советы – пишите.

Привет вам, дорогие. Привет родине. Привет поэтам. Асеев прислал нам замечательное письмо, о котором сообщу потом. Жму руки

А. Безыменский

Впечатления Безыменского о пребывании в Польше, доложенные в Москву, скорее кислые. Жалобы на Тувима выглядят мелкими обидами; все же Безыменский признает качество его пушкинских переводов и, сообщив о желании Тувима приехать в Москву, замечает: «Я думаю, что пустить его надо».