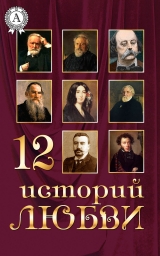

Текст книги "12 историй о любви"

Автор книги: Александр Дюма

Соавторы: Александр Пушкин,Лев Толстой,Александр Куприн,Иван Тургенев,Уильям Шекспир,Виктор Гюго,Александр Грин,Жорж Санд,Николай Лесков,Гюстав Флобер

сообщить о нарушении

Текущая страница: 34 (всего у книги 294 страниц)

Слова эти, произнесенные строгим голосом, вызвали дерзкое выражение на лице Олливье.

– Ну, ладно, – пробормотал он довольно громко, – сейчас видно, что король сегодня не здоров: все достается врачу.

Людовик XI не только не рассердился этой дерзкой выходке, а продолжал даже с некоторою кротостью:

– Я еще забыл упомянуть о том, что я назначил вас послом моим в Генте, при особе герцогини Марии.

– Да, господа, – прибавил король, обращаясь к фламандцам, – человек этот был послом.

– Ну, а теперь, кум, – сказал он Олливье, – нам нечего ссориться; ведь мы старые друзья. Уже очень поздно, и мы кончили наши занятия. Побрейте-ка меня.

Читатели наши, без сомнения, давно уже узнали в «господине Олливье» того ужасного брадобрея, которому Провидению угодно было предназначить такую выдающуюся роль в длинной и кровавой драме, разыгранной Людовиком XI. Мы, конечно, не намерены заняться здесь характеристикой этой странной личности. Заметим только, что у него было три имени: при дворе его называли «Олливье Le Daim», народ называл его «Олливье Дьяволом», а настоящее его имя было Олливье «La Mauvais».

Итак, Олливье остался неподвижен, очевидно, недовольный и искоса поглядывая на Жака Коактье.

– Да, да, все для врача, – бормотал он сквозь зубы.

– Ну, так что ж, что для врача? – спросил Людовик XI со странным добродушием, – врач поважнее тебя, и при том по весьма простой причине: он имеет дело со всем нашим телом, а ты – только с подбородком нашим. Тебе нечего жаловаться на свою судьбу, мой милый. Что бы ты сказал, что бы сталось с тобою, если бы я вздумал брать пример с короля Хильпериха, имевшего привычку загребать одною рукою свою бороду? – Ну, а теперь, кум, принимайся за дело и побрей меня. – Поди, принеси все, что для того нужно.

Олливье, видя, что король сегодня расположен обращать все в смешную сторону и что его нельзя даже рассердить, вышел, ворча, из комнаты, чтоб исполнить его приказание.

Король встал, подошел к окну, но вдруг распахнул его в сильном волнении.

– Что это такое? – вскричал он, всплеснул руками, – зарево над Старым городом! Это горит дом судьи! Да, да, именно его дом! О, мой добрый парижский народ! Наконец-то взялся помогать мне в ломке власти моих вассалов!.. И он продолжал, обращаясь к фламандцам: – Господа, придите-ка посмотреть! Ведь это зарево пожара, не так ли?

– Да, и большого пожара, – сказал Вильгельм Рим, приблизившись вместе с товарищем своим.

– О, – воскликнул Коппеноль, глаза которого вдруг засверкали, – это напоминает мне сожжение дома барона Гемберкурского. Там, должно быть, бунт разыгрался не на шутку.

– Вы так полагаете, господин Коппеноль? – спросил Людовик XI, и глаза его блестели почти так же радостно, как и глаза чулочника. – Ведь с этим бунтом не особенно легко будет справиться, не так ли?

– Еще бы, ваше величество! Для этого пришлось бы положить на месте немало ваших солдат.

– Ну, что касается меня, то это совершенно другое дело, – ответил король. – Если бы только я захотел!

– Не думаю, ваше величество, – смело возразил чулочник… – Если этот бунт действительно то, что я полагаю, то сколько бы вы ни захотели…

– Не беспокойтесь, кум, – сказал король, – с двумя ротами моей стражи и парочкой фальконетов можно бы живо справиться с этим мужичьем.

Но чулочник, не обращая внимания на знаки, которые делал ему его товарищ, решился, по-видимому, не уступать королю.

– Ваше величество, – заметил он, – ведь и швейцарцы были не что иное, как мужичье, а господин герцог Бургундский был блестящий рыцарь и с пренебрежением относился к этому мужичью. В сражении при Грансоне он кричал: – «Пушкари! палите по этой сволочи! С нами святой Георгий!» Но шултейс Шарнахталь ринулся на блестящего герцога с своим мужичьем и своими дубинами, и, столкнувшись с этой армией мужиков, великолепная бургундская армия разбилась вдребезги, точно стекло от удара об камень. При этом не мало славных рыцарей перебили эти мужики, а барон Шато-Гюйон первый бургундский кавалер, был найден мертвым, вместе со своей серой лошадью, в небольшой трясине.

– Но вы, приятель, говорите о сражении, а тут дело идет просто о бунте; и мне только стоит повести бровью, чтобы справиться с ним.

– Быть может, ваше величество, – ответил фламандец флегматично. – Но это служило бы только доказательством тому, что еще не пробил час народа.

– Г. Коппеноль, – счел нужным вмешаться Вильгельм Рим, – вы говорите с могущественным королем.

– Я это знаю, – спокойно ответил Коппеноль.

– Не мешайте ему говорить, любезный г. Рим, – сказал король. – Я люблю, когда со мною говорят откровенно. Отец мой, король Карл VII, имел обыкновение говаривать, что правда хворает; я же думал, что она уже скончалась, и притом без исповеди. Теперь г. Коппеноль доказывает мне, что я ошибался.

– Итак, вы говорили, г. Яков, – продолжал он, фамильярно положив руку на плечо Коппеноля.

– Я говорил, ваше величество, что, быть может, вы и правы, что у вас еще не пробил час народа.

– А когда же этот час наступит, мой любезный? – спросил король, пристально глядя на него.

– Вы уже услышите, когда он пробьет.

– Но на каких же часах он пробьет?

Коппеноль со своей спокойной и непринужденной фамильярностью подвел короля к окну и сказал:

– Извольте выслушать, ваше величество. Вот здесь башня, там – набатный колокол, пушки, солдаты, граждане. Когда раздастся звук набата и пальба пушек, когда башня с треском разрушится, когда солдаты и граждане с громкими криками будут взаимно убивать друг друга, – тогда-то и пробьет этот час.

Лицо Людовика XI приняло серьезное и задумчивое выражение, но затем он проговорил, потихоньку водя рукою по толстой стене башни, подобно тому, как всадник гладит труп своего боевого коня:

– Ну, нет. Ты то уже не разрушишься так легко, добрая моя Бастилия. – И затем он прибавил, поворачиваясь к смелому фламандцу:

– А вы когда-нибудь видели народный бунт, господин Коппеноль?

– Я сам произвел его, ваше величество, – ответил чулочник.

– А каким же образом вы принимаетесь за это дело? – полюбопытствовал король.

– Да это вовсе не так трудно, – сказал фламандец. – Это можно сделать на сто ладов. Во-первых, необходимо, чтобы в городе царило неудовольствие, – ну, а это – вещь далеко не так редкая. Затем, многое зависит от характера обывателей: гентские обыватели, например, очень склонны к бунтам; они всегда любят сына своего властелина, но никогда не любят самого властелина. Ну, итак, положим, в одно прекрасное утро приходят ко мне в лавку и говорят мне: – «Коппеноль, дело обстоит так-то и так то: герцогиня Фландрская желает спасти своих министров, правительство удваивает налог на помол», или что-нибудь в этом роде, все равно. Я тотчас-же откладываю в сторону работу мою, выхожу из моей мастерской на улицу и кричу: «караул». Тут мне подвертывается какая-нибудь пустая бочка, я взбираюсь на нее и начинаю громко говорить все, что мне только приходит на ум, что у меня лежит на сердце; а когда человек принадлежит к низшим классам, ваше величество, у него всегда что-нибудь лежит на сердце. Толпа собирается вокруг меня, начинает галдеть, ударяют в набат, вооружают обывателей отобранным у солдат оружием, все встречные присоединяются к вашему шествию, – и бунт готов. И так всегда будет делаться, пока в поместьях будут помещики, в городах – горожане, а в селениях – поселяне.

– И против кого же вы так бунтуете? – спросил король. – Против помещиков? Против чиновников?

– Как случится. Иногда против них, иногда и против герцога.

– Вот как, – сказал Людовик XI, улыбаясь и возвращаясь на свое место. – Ну, нет, здесь они пока бунтуют только против судьи.

В это время в комнату снова вошел Олливье в сопровождении двух пажей, которые несли королевский костюм. Но короля поразило то, что, кроме того, его сопровождали парижский профос и начальник городской стражи, по-видимому, оба перепуганные. Злопамятный брадобрей тоже имел вид испуганный, но вместе с тем и довольный.

– Прошу извинить меня, ваше величество, – начал он, – в том, что я приношу вам недобрую весть.

Король так живо повернулся к нему, что поцарапал ножкой своего кресла половик.

– Что ты этим желаешь сказать?

– Ваше величество, – продолжал Олливье со злобным видом человека, радующегося тому, что ему предстоит случай нанести чувствительный удар, – народный бунт направлен вовсе не против парижского судьи.

– Так против кого же?

– Против вас, ваше величество.

Старик-король вскочил с кресла и выпрямился, точно молодой человек.

– Объяснись, Олливье, объяснись! – воскликнул он, – да держись покрепче за свою голову, кум, ибо клянусь тебе крестом св. Льва, что если ты нам солгал сейчас, то меч, отрубивший голову графа Люксенбургского, не настолько еще зазубрился, чтобы он не мог отрубить и твоей головы.

Клятва эта была зловеща: Людовик XI только два раза в жизни клялся крестом св. Льва.

– Ваше величество… – начал было Олливье.

– На колена! – крикнул на него король. – Тристан, стереги этого человека!

Олливье встал на колена и холодно. произнес:

– Дело вот в чем, ваше величество. Ваш суд приговорил к смерти одну колдунью. Она нашла себе убежище в Соборе Богоматери, и вот теперь народная толпа желает силою извлечь ее оттуда. Г. судья и г. начальник городской стражи здесь налицо, чтобы опровергнуть меня, если я лгу. Толпа осаждает Собор Богоматери.

– Вот тебе раз! – воскликнул король, побледнев и дрожа от злости. – Они осаждают Собор Богоматери! Негодяи! Встань, Олливье. Ты прав. Я назначаю тебя на место Симона Радена. Ты прав: бунт этот направлен против меня. Колдунья находится под охра– ной храма, храм находится под моей охраной. А я то думал, что дело идет тут о судье. Нет, ясно, что дело идет о посягательстве на мою власть.

И забыв в припадке гнева о своей немощи, он стал большими шагами расхаживать по комнате. Теперь он уже не смеялся: он был страшен, он ходил взад и вперед; лисица превратилась в гиену; он казалось, задыхался от злобы, губы его шевелились, не произнося, однако, ни одного звука, худощавые руки его судорожно сжимались. Вдруг он поднял голову, впалые глаза его заискрились, и он воскликнул громким голосом: – Истребить их, Тристан; истребить этих негодяев! Не щади их, друг Тристан!

После этой вспышки он снова уселся на свое кресло и сказал с холодною и сдержанною яростью: Слушай, Тристан! Здесь, в Бастилии, расположены триста всадников виконта Жифского: ты возьмешь их с собою. Затем тут же стоит стрелковая рота капитана де-Шатопера, – ты и ее возьмешь. Затем ты, старшина цеха кузнецов, – собери своих кузнецов. Во дворце Сен-Поль ты найдешь сорок стрелков из стражи дофина возьми и их, и со всеми этими силами отправляйся живо к Собору Богоматери. А, господа обыватели, так-то вы осмеливаетесь посягать на права французской короны, на святыню собора и на общественное спокойствие! Истребляй их, Тристан, истребляй, и щади только тех, которых ты сочтешь достойными виселицы!

– Слушаю, ваше величество, – проговорил Тристан, кланяясь; затем, немного помолчав, он прибавил: – А что ваше величество прикажете мне сделать с цыганкой? Нужно же повесить эту женщину.

– Ах да, с цыганкой? – спросил король, которого слова эти заставили задуматься. – А что желает сделать с нею народ, господин д’Эстетувилль?

– Ваше величество, – ответил судья, – я полагаю, что если народ желает извлечь ее из убежища ее в соборе, то он делает это потому, что безнаказанность ее оскорбляет ее и он желает повесить ее.

Король подумал с минуту и затем сказал, обращаясь к Тристану Пустыннику:

– Ну, кум, так ты сначала хорошенько накажи народ, а затем повесь колдунью.

– Вот это дело, – сказал шепотом Рим Коппенолю, – сначала наказать народ, а затем сделать то, что он сам хочет делать!

– Слушаю, ваше величество, – ответил Тристан. – А если колдунья все еще находится в соборе, то брать ли ее оттуда вопреки праву убежища?

– Ах, черт его побери, это право убежища! проговорил король, почесывая у себя за ухом. – Да ведь нужно же повесить эту женщину.

При этих словах, как бы внезапно озаренный счастливой мыслью, он встал на колена перед налоем для молитвы, снял шляпу, положил ее на кресло и, сложив на груди накрест руки и набожно глядя на образок Богородицы, проговорил.

– Прости мне, Заступница, прости мне! Я сделаю это только на этот единственный раз. Ведь нужно же наказать преступницу. Ведь это только колдунья, недостойная Твоего покровительства. Ведь Тебе известно, что многие очень благочестивые монархи нарушали привилегии церквей ради славы Божьей и ради государственных нужд. Св. Гюг епископ Англии, дозволил королю Эдуарду захватить кудесника в посвященной этому святому мужу церкви. Св. Людовик, мой предок и патрон, в тех же видах нарушил привилегии церкви св. Павла, а принц Альфонс, сын короля Иерусалимского, с этою целью нарушил даже права самого храма Гроба Господня. Прости мне, на этот раз, Пресвятая Дева. Я этого в другой раз не сделаю и я пожертвую собору дорогую серебряную статую, подобную той, которую я пожертвовал в прошлом году церкви, посвященной имени Твоему в Экуисе. Аминь!

Затем он перекрестился, приподнялся, надел свою шляпу и сказал Тристану:

– Поторопись, кум. Возьми с собою капитана де-Шатопера. Вели ударить в набат, растопчи эту сволочь и повесь колдунью. Понял? И я желаю, чтобы все распоряжения относительно казни сделаны были тобою самим и чтобы ты отдал мне отчет в них. Ну, а теперь, Олливье, побрей меня. Я в эту ночь не лягу спать.

Тристан Пустынник поклонился и вышел. Затем король, делая Коппенолю и Риму жест рукою, что и они могут удалиться, сказал:

– Да хранит вас Господь, друзья мои, гг. фламандцы. Отправляйтесь восвояси и отдохните немного. Уже очень поздно, и дело близится к рассвету.

Оба они удалились, и в то время, пока они возвращались в свои комнаты, в сопровождении коменданта Бастилии, Коппеноль говорил Вильгельму Риму:

Ну, нечего сказать, хорош этот кашляющий король! Я видел Карла Бургундского пьяным, но он не был так зол, как этот больной Людовик XI.

– Да вот, видите ли, Жак, – философски ответил Рим, лекарство действует на сильных мира сего хуже, чем вино.

Выйдя из Бастилии, Гренгуар пустился бежать по улице Сент-Антуан с быстротой вырвавшегося на свободу коня. Выйдя на площадь Бодойе, он направился прямо к возвышавшемуся посредине этой площади каменному кресту, как бы различая, несмотря на темноту, лицо сидевшего на ведущих к кресту ступеньках укутанного в черную мантию человека.

– Это вы, Гренгуар? – сказал человек этот, приподнимаясь по ступенькам. – Однако испытываете же вы мое терпение! Сторож на башне Сен-Жервэ только что прокричал половину второго.

– О, – ответил Гренгуар, – в этом виноват не я, а ночная стража и король. Я только что едва не угодил на виселицу. Это, впрочем, со мною случается уже не впервые. Видно, такова уже судьба моя.

– С тобою все только «едва» не случается. Но мешкать нечего. Знаешь ты пароль?

– Представьте себе, – говорил Гренгуар, не отвечая на вопросы – я видел короля. Я только что от него. На нем надеты бумазейные панталоны. Это целое происшествие.

– Ах, несносный болтун! Что мне за дело до твоего происшествия!.. Я у тебя спрашиваю пароль.

– Да не беспокойтесь, вот пароль: «Огонек под спудом».

– Хорошо! Иначе нам не удалось бы снова пробраться до церкви, так как мазурики заняли все прилегающие улицы. К счастью, они, кажется, встретили сопротивление. Быть может, мы поспеем еще вовремя.

– Да, сударь, но каким образом мы проберемся в церковь?

– У меня есть ключ от колоколен.

– А как же мы выйдем?

– Позади монастыря есть небольшая дверца, выходящая прямо на реку. Ключ от нее у меня, и я там еще с утра привязал лодку.

– Однако, чуть-чуть-таки меня не вздернули! проговорил Гренгуар, покачивая головою.

– Ну, живо, идем! – проговорил его собеседник, и они оба быстрыми шагами направились к Старому городу.

Читатель быть может, не забыл о том критическом положении, в котором мы оставили Квазимодо. Наш храбрец, атакуемый со всех сторон, лишился если не бодрости, то, по меньшей мере, всякой надежды спасти – не самого себя, о себе он не думал, – а цыганку. Он растерянно бегал по галерее. Атакующие ежеминутно могли ворваться в собор. Вдруг в соседних улицах раздался конский топот, и на площадь въехал вскачь значительный отряд конницы, скакавший во весь опор, с пиками наперевес, с факелами в руках с громкими кликами:

– Да здравствует Франция! Рубите бунтовщиков! Шатопер на выручку!

Испуганные разбойники повернулись лицом к новому неприятелю.

Квазимодо, ничего не слышавший, видел только обнаженные сабли, факелы, острия копий, и узнал во главе этого кавалерийского отряда капитана Феба. Затем он заметил происшедшее в рядах атакующих смятение, испуг одних, смущение со стороны самых храбрых, и эта неожиданная помощь придала ему столько силы, что он без труда сбросил вниз некоторых из атакующих, перелезавших уже через балюстраду галереи.

Это, действительно, было королевское войско. Разбойники, впрочем, оказали отчаянное сопротивление. Будучи атакованы с фланга из улицы Сен-Пьер и с тылу из Папертной улицы, будучи прижаты к самому собору, который они еще продолжали атаковывать и который Квазимодо продолжал защищать, изображая собою одновременно и осаждающих, и осажденных, они очутились в таком странном положении, в котором впоследствии, в 1640 году, очутился, во время знаменной осады Турина, граф Анри д’Аркур, между князем Фомою Савойским, которого он осаждал, и маркизом Леганец, который его блокировал. «Осаждатель и осажденный Турина», как сказано было в надписи на его надгробном камне.

Произошла страшная свалка: «точно собаки вцепились в волков», – говорит летописец, патер Матье. Королевские всадники, с храбрым капитаном своим Шатопером во главе, не давали пощады, коля и рубя направо и налево; разбойники, хотя и плохо вооруженные, оказывали отчаянное сопротивление. Мужчины, женщины, дети хватались за гривы и за хвосты лошадей и цеплялись за них, точно кошки, зубами, руками и ногами; другие били зажженными факелами по лицам всадников. Третьи запускали в шеи всадников железные крючья, стаскивали их с седел и добивали тех, которые падали на землю. Один из разбойников, вооруженный огромной косою, косил лошадей по ногам, напевая гнусавым голосом какую-то песнь. При каждом взмахе его косы, вокруг него падало несколько лошадей с подкошенными ногами; и таким образом он все более и более подавался вперед в карре, образуемое конницей, со спокойною медленностью, с правильными передышками и с помахиванием головы жнеца, принимающегося скашивать ржаное поле.

Это был Клопен Трульефу. Но, наконец, его положил на месте выстрел из самострела.

Тем временем окна соседних домов снова открылись. Соседи, услышав воинские возгласы королевской стражи, тоже решились принять участие в деле и стрелять по разбойникам из своих окон.

Папертную площадку застилал дым; сквозь него смутно обрисовывались фасады собора и богадельни, с крыши и из окон которой испуганно смотрели на площадь бледные лица призреваемых.

Наконец, разбойникам пришлось уступить. Усталость, отсутствие хорошего оружия, это нападение врасплох, пальба из окошек – все это лишило их бодрости. Они пробились сквозь ряды атакующих и пустились бежать по всем направлениям, оставив на Папертной площадке немалое число мертвых.

Увидев это бегство, Квазимодо, не перестававший сражаться до последней минуты, упал на колена и поднял руки к небу. Затем, не помня себя от радости, он пустился стремглав бежать к этой самой келийке, которую он так храбро оборонял. Он думал только о том, как он сейчас встанет на колена перед тою, которую он только что спас во второй раз.

Но когда он вошел в келию, – она оказалась пуста.

Книга одиннадцатаяВ то время, когда разбойники повели атаку на церковь, Эсмеральда спала. Но вскоре ее разбудили все усиливавшийся вокруг церкви шум и беспокойное блеяние ее козочки, проснувшейся раньше ее. Она села на своем ложе, стала вслушиваться, оглядываться и затем, испуганная шумом и необычным в эту пору светом факелов, выбежала из своей комнатки, чтобы посмотреть, что такое делается. Общий вид площади, двигавшиеся по ней люди, беспорядочность этого ночного приступа, эта безобразная толпа, казавшаяся с высоты стаей прыгавших в потемках лягушек, кваканье этой кишевшей толпы, эти красноватые факелы, бегавшие и сталкивавшиеся среди ночной тьмы, подобно тем блудящим огням, которые появляются на покрытой туманом поверхности болота, – вся эта сцена показалась ей каким-то таинственным боем, завязавшимся между нечистыми духами и каменными статуями церкви. Проникнутая с детства массой предрассудков, свойственных цыганскому племени, она подумала в первую минуту, что ей довелось присутствовать приточных похождениях духов тьмы, и она в испуге снова забилась под свое одеяло, в надежде избавиться от этого ужасного кошмара.

Однако, мало-помалу, первый страх ее прошел, а по увеличивавшемуся постоянно шуму и по некоторым другим реальным признакам она догадалась, что в этом деле замешаны не призраки, а живые люди. Тогда ужас ее, не увеличившись, принял, однако, другою форму. Она подумала о возможности народного бунта, имевшего целью извлечь ее из ее убежища. Мысль о смерти, которую она уже видела так близко перед собою, какая-то смутная надежда, Феб, образ которого приходил ей на ум, когда она думала о своем будущем, безотрадное сознание своей слабости, мысль о невозможности бежать, о своей беспомощности, о том, что у нее нет поддержки, о своем одиночестве, – все эти мысли и тысячи других пришли ей на ум. Она бросилась на колена, уткнулась головою в кровать, закинула руки за голову, вся дрожа от страха, и, хотя она, как цыганка, и была идолопоклонницей и язычницей, она, рыдая, принялась молиться Богу и просить заступничества у Богородицы, в храме которой она нашла себе убежище; ибо у человека, даже самого маловерующего, всегда бывают такие минуты, когда он проникается религией того храма, в котором он в данное время находится.

В таком положении она оставалась довольно долго, правда, более дрожа, чем молясь, трепеща от все более и более приближавшегося дуновения этой разъяренной толпы, не понимая, истинной причины этой ярости, не зная того, что затевается, что делается, чего толпа желает, но смутно предчувствуя ужасный для себя исход.

Среди этой тревоги и волнения она вдруг услышала подле себя шаги. Она обернулась: в ее каморку только что вошли два человека, из которых один держал в руке фонарь. Она испустила слабый крик.

– Не бойтесь, – произнес голос, показавшийся ей знакомым: – это я.

– Вы? Да кто же такой вы? – спросила она.

– Пьер Гренгуар.

Это имя успокоило ее. Она подняла глаза и действительно узнала поэта. Но подле него она заметила какую-то черную, укутанную и молчаливую фигуру, наводившую на нее ужас.

– Да, – сказал Гренгуар с упреком, – Джали узнала меня раньше вас.

Действительно, козочка, не дожидаясь, пока Гренгуар назвал себя, стала нежно тереться своей головкой об его колена, осыпая поэта ласками, но в то же время и покрывая его одежду белою шерстью, ибо она линяла. Гренгуар тоже стал ласкать ее.

– А кто это с вами? – спросила его Эсмеральда вполголоса.

– Не беспокойтесь, – ответил Гренгуар, – это один из друзей моих.

И затем наш философ, поставив свой фонарь на пол, присел на корточки и воскликнул радостным голосом, обнимая Джали:

– О, какое миленькое животное! Оно, конечно, не отличается ростом, но за то умно и учено не хуже иного профессора! Ну, посмотрим-ка, Джали, не забыла ли ты своих штук? Как ходит Жак Шармолю?..

Но укутанный в черную мантию человек не дал Гренгуару докончить свою фразу: он подошел к нему и сильно толкнул его в плечо. Гренгуар приподнялся.

– Да, правда, – сказал он, – я и забыл, что нам нужно торопиться. Однако это все же не причина так сильно толкать людей. Милое дитя мое, вашей жизни, а равно и жизни Джали угрожает опасность. Вас снова желают повесить. Мы – друзья ваши, и мы пришли сюда для того, чтобы спасти вас. Следуйте за нами.

– Неужели это правда? – воскликнула она в испуге.

– Да, совершенная правда. Торопитесь!

– Я согласна, – пробормотала она. – Но почему же ваш друг молчит?

– Да вот видите ли, – ответил Гренгуар, – его отец и его мать были очень странные люди и сделали его молчаливым.

Ей пришлось удовольствоваться этим, не слишком-то удовлетворительным, объяснением. Гренгуар взял ее за руку, товарищ его поднял с полу фонарь и пошел вперед. Молодая девушка совершенно обезумела от страха и беспрекословно позволяла вести себя. Козочка следовала за ними вприпрыжку, радуясь тому, что снова увидела Гренгуара, и постоянно заставляя его спотыкаться, просовывая свои рога между ног его.

– И такова наша жизнь, – говорил наш философ, едва удерживаясь на ногах, – лучшие друзья наши часто доводят нас до падения.

Они быстро спустились с лестницы колокольни, прошли через церковь, темную и пустынную, в которой, однако, слышен был доносившийся извне гул, что составляло странный контраст, и вышли на монастырский двор через красные двери. Монастырь был пуст, так как монахи, перепуганные нападением, убежали в квартиру епископа, чтобы молиться гам сообща; двор также был пуст, и только несколько трусливых монастырских слуг забились в темные углы его. Гренгуар и его спутники направились к воротам, выходившим на набережную реки. Одетый в черный плащ человек отпер их имевшимся при нем ключом. За этими воротами был мыс, составлявший восточную оконечность острова, принадлежавший капитулу собора и окруженный стеною Старого города. Местность эта была совершенно пустынна, и даже с Папертной площадки едва долетал сюда шум. Свежий ветер шелестел листьями дерева, росшего на самой крайней оконечности мыса. Однако, они были еще очень близко от опасного места: ближайшие к ним здания все же были собор и архиепископский дворец. В последнем, очевидно, происходила сильная суета. На темном фасаде его видны были огоньки, перебегавшие от одного окна к другому, подобно тому, как на темной куче сожженной бумаги долго еще перебегают искры самыми причудливыми зигзагами; а в некотором отдалении громадные колокольни собора, возвышаясь над главным корпусом его, выделялись на красноватом зареве, которым залита была площадь, и напоминали собою две высокие трубы гигантской кузницы. Остальной Париж был виден точно сквозь дымку. Рембрандт любил иногда освещать таким образом фон своих картин.

Человек с фонарем шел прямо к оконечности мыса. Там, возле самой воды, виднелся частокол, переплетенный дранками, за которые цеплялась кое-где виноградная лоза. За этой живою изгородью, в бросаемой ею тени, скрыта была небольшая лодка. Закутанный в черный плащ человек знаком пригласил Гренгуара и молодую девушку сесть в нее; козочка прыгнула вслед за ними, и, наконец, в лодку вошел таинственный незнакомец. Затем он отчалил лодку, отпихнулся от берега длинным багром, и, взяв со дна ее два весла, сел на носу и стал из всех сил грести. Течение Сены в этом месте очень сильно и ему не без труда удалось выплыть на середину реки.

Первою заботою Гренгуара, как только он вошел в лодку, было устроить на своих коленах козочку. Он уселся на корме, а молодая девушка, которой незнакомец внушал невольный страх, села возле поэта и крепко прижалась к нему.

Когда наш философ почувствовал, что лодка отчалила от берега, он захлопал в ладоши, поцеловал Джали в голову и воскликнул:

– О, теперь мы все спасены! – И затем он прибавил с глубокомысленным видом: – Иногда счастье, иногда хитрость способствуют осуществлению великих предприятий.

Лодка медленно подвигалась к правому берегу. Молодая девушка с невольным страхом смотрела на незнакомца. Он тщательно закрыл свой глухой фонарь, и поэтому, при совершенной темноте, он, сидя на носу, производил впечатление привидения. Его башлык, опущенный на лицо, не позволял разглядеть его черты», и каждый раз, как он, гребя, размахивал своими руками, облеченными в широкие рукава, последние казались какими-то гигантскими крыльями летучей мыши. Вместе с тем, он до сих пор не произнес ни единого слова, не испустил ни единого звука. Не было слышно ничего, кроме плеска весел и журчания воды под килем лодки.

Клянусь Богом! – вдруг воскликнул Гренгуар, – мы радуемся на манер улиток. Мы немы, как рыбы или как пифагорейцы. Однако, друзья мои, мне на радостях хотелось бы поболтать. Человеческий голос в человеческом ухе звучит как музыка. Эти слова принадлежат не мне, а Дидиму Александрийскому, и это золотые слова. Ведь Дидим Александрийский – философ недюжинный. – Одно слово, красавица моя, произнесите, ради Бога, хоть одно слово! Кстати, вы когда-то делали какую-то презабавную и премиленькую гримасу: что, вы все еще умеете ее делать? А известно ли вам, моя милая, что парламент может лишить известное место права убежища и что, следовательно, вы подвергались опасности в вашей каморке в соборе? Да, да, есть такая-то птичка, называют ее трохил, – которая свивает гнездышко свое в пасти крокодила. Ах, вот снова восходит луна! Как бы нас не заметили! Мы делаем доброе дело, спасая эту барышню, а между тем нам не миновать виселицы, если нас поймают. Увы, всякая вещь имеет два конца! Меня наказывают за то, за что тебя венчают лаврами. Цезаря хвалят за то же, за что бранят Катилину. Не так ли, милостивый государь? Что вы скажете на эту философию? Я философ по природе, точно так же, как пчела – геометр по природе. Однако никто мне не отвечает. Что это вы оба так не в духе? Мне приходится говорить одному. Это то, что мы, драматурги, называем монологом. Да, ведь я уже говорил вам, что я только что беседовал с самим королем Людовиком XI. Однако, как они там шумят возле собора! Это злой, невзрачный старик, весь укутанный в мех. Он мне все еще не заплатил за мое свадебное стихотворение, а в довершение всего он едва не велел повесить меня сегодня вечером, что меня окончательно уже лишило бы возможности когда-нибудь получить плату. Он таки скупенек, нужно отдать ему справедливость. Ему не мешало бы прочесть сочинение Сальвина, из Кельна, «против скупости». Вообще, это король, не умеющий ценить таланта и к тому же еще жестокий. Это просто какая-то губка, высасывающая из народа деньги. Он от того то и так худощав, что селезенка его пухнет насчет других его членов. За то все и жалуются на тяжелые времена и ропщут против короля. Под управлением этого набожного и яко бы тихого короля, виселицы ломятся под тяжестью висельников, плахи не обсыхают от крови, тюрьмы переполнены. Этот король одною рукою берет, а другою вешает. У него только и есть два развлечения: налоги да виселица. Сильных мира сего он обирает, а маленьких людишек вешает. Вообще, это нехороший монарх; я его не люблю. А вы, милостивый государь?