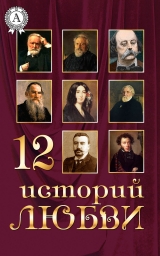

Текст книги "12 историй о любви"

Автор книги: Александр Дюма

Соавторы: Александр Пушкин,Лев Толстой,Александр Куприн,Иван Тургенев,Уильям Шекспир,Виктор Гюго,Александр Грин,Жорж Санд,Николай Лесков,Гюстав Флобер

сообщить о нарушении

Текущая страница: 152 (всего у книги 294 страниц)

На другой день Шарль велел привести девочку домой. Она спросила, где мама. Ей ответили, что мама уехала, что она вернется и привезет ей игрушек. Берта еще несколько раз заговаривала об этом, но потом понемножку забыла. Ее детская веселость надрывала отцу сердце, а ведь ему еще приходилось терпеть невыносимые утешения аптекаря.

Скоро опять начались денежные дела – г-н Лере вновь натравил своего друга Венсара. Шарль влез в невероятные долги: он ни за что не соглашался продать хоть малейшую из принадлежавших Эмме вещиц. Мать его была вне себя. Но он рассердился на нее еще сильнее; он совсем переменился. Она уехала.

Тогда все принялись пользоваться случаем. Мадмуазель Лемперер потребовала уплаты за шесть месяцев, хотя Эмма (несмотря на расписку, которую показывала мужу) не взяла у нее ни одного урока: между ними было особое соглашение; хозяин библиотеки потребовал деньги за три года; тетушка Ролле потребовала деньги за доставку двадцати писем; когда Шарль спросил объяснений, у нее хватило деликатности ответить:

– Я, право, ничего не знаю. У нее были какие-то свои дела.

Уплачивая каждый долг, Шарль думал, что на этот раз все кончено. Но непрерывно появлялись новые.

Он обратился к пациентам, чтобы они заплатили ему за старые визиты. Те показали ему письма от Эммы. Пришлось извиниться.

Фелиситэ носила теперь барынины туалеты, хотя ей досталось и не всё; несколько платьев Шарль оставил себе и разглядывал их, запираясь в гардеробной; служанка была почти того же роста, что и Эмма, и иногда Шарль, увидев ее сзади, поддавался иллюзии и вскрикивал:

– О, останься, останься!

Но на троицын день Фелиситэ убежала из Ионвиля с Теодором, причем украла все платья, какие еще оставались.

Как раз в это время г-жа Дюпюи-вдова имела честь известить г-на Бовари о «бракосочетании сына своего, нотариуса города Ивето, г-на Леона Дюпюи, с девицею Леокади Лебёф из Бондвиля». Шарль ответил поздравительным письмом, в котором, между прочим, была такая фраза:

«Как счастлива была бы моя бедная жена!»

Однажды, бесцельно блуждая по дому, он поднялся на чердак и там ощутил под туфлей комок тонкой бумаги. Он развернул его и прочел: «Крепитесь, Эмма! Крепитесь! Я не хочу быть несчастьем вашей жизни». Это было письмо Родольфа, – оно завалилось между ящиками, осталось на полу, и теперь ветер из слухового окна занес его к двери. Неподвижный, оцепенелый Шарль застыл на том самом месте, где когда-то стояла в отчаянии Эмма, была еще бледнее его и хотела умереть. Наконец внизу второй страницы он разглядел маленькое заглавное Р. Кто это был? Он вспомнил, как часто бывал у них Родольф, как он вдруг исчез, какой неестественный вид имел он потом при двух-трех случайных встречах. Но почтительный тон письма обманул Шарля.

«Быть может, они любили друг друга платонически», – подумал он.

Шарль вообще был не из тех людей, которые доискиваются сущности событий; он отступал перед доказательствами, и его смутная ревность терялась в безграничном горе.

«Все должны были обожать ее, – думал он. – Ее, конечно, желали все мужчины». И от этого она стала казаться ему еще прекраснее; теперь он ощущал к ней непрерывное, бешеное вожделение, оно разжигало его тоску и не имело пределов, так как было неосуществимо.

Он стал угождать ей, словно она еще была жива; он подчинился всем ее вкусам, всем взглядам. Он купил лаковые ботинки, стал носить белые галстуки. Теперь он душил усы и, как Эмма, подписывал векселя. Она развращала его из могилы.

Пришлось понемногу распродать все серебро; потом за ним последовала мебель из гостиной. Все комнаты пустели; только одна – ее комната – оставалась неприкосновенной. Шарль поднимался туда после обеда. Он придвигал к камину круглый столик, подставлял ее кресло. Потом садился напротив. Горела свеча в позолоченном канделябре. Рядом Берта раскрашивала картинки.

Бедняге отцу было больно, что она так плохо одета, что у нее башмачки без шнурков, а кофточка разорвана от подмышек до самых бедер: служанка об этом совершенно не заботилась. Но девочка была так тиха, прелестна, ее маленькая головка так грациозно склонялась, роняя на розовые щечки белокурые пряди пушистых волос, что он ощущал бесконечное наслаждение, какую-то радость, исполненную горечи: так терпкое вино отдает смолой. Он приводил в порядок ее игрушки, вырезывал ей картонных паяцев, зашивал ее куклам прорванные животы. Но если взгляд его падал на рабочую шкатулку, на валявшуюся ленту или даже на застрявшую в щелке стола булавку, он вдруг задумывался, и вид у него бывал такой убитый, что и девочка становилась печальной вместе с ним.

Теперь к ним никто не ходил. Жюстен убежал в Руан и поступил там мальчиком в бакалейную лавку, а дети аптекаря бывали у Берты все реже и реже. Г-н Омэ учитывал разницу в их социальном положении и не старался поддерживать прежнюю дружбу.

Слепой, которого он так и не вылечил своей мазью, вернулся к холму, где растет Гильомский лес, и так много рассказывал путешественникам о неудачной попытке аптекаря, что теперь Омэ, отправляясь в город, прятался от него за занавесками «Ласточки». Он ненавидел этого калеку; желая в интересах своей репутации во что бы то ни стало избавиться от него, он предпринял целую скрытую кампанию, в которой до конца показал всю глубину своего ума и всю преступность своего тщеславия. На протяжении целых шести месяцев в «Руанском фонаре» то и дело попадались заметки такого рода:

«Все путешественники, направляющиеся в плодородные долины Пикардии, замечали, конечно, в окрестностях холма, покрытого Гильомским лесом, несчастного калеку, пораженного ужасной язвой на лице. Он пристает к вам, преследует вас и взимает с проезжих настоящий налог. Неужели же мы еще не вышли из чудовищных времен средневековья, когда бродягам разрешалось распространять в общественных местах занесенные из крестовых походов проказу и золотуху?»

Или же:

«Несмотря на законы против бродяжничества, окрестности крупнейших наших городов все еще наводнены шайками нищих. Иные из них слоняются поодиночке, – и это, быть может, не самые безопасные. О чем думают наши эдилы!»

Наконец Омэ выдумывал происшествия:

«Вчера близ холма, где Гильомский лес, испуганная лошадь…» Дальше следовал рассказ о несчастном случае, вызванном слепым.

Он добился того, что беднягу арестовали. Но потом выпустили. Слепой снова взялся за свое, и Омэ тоже снова взялся за свое. То была настоящая борьба. Победил в ней аптекарь: его врага приговорили к пожизненному заключению в богадельне.

Такой успех окрылил фармацевта. С тех пор не было случая, чтобы в округе задавили собаку, или сгорела рига, либо побили женщину и Омэ немедленно не доложил бы обо всем публике, постоянно вдохновляясь любовью к прогрессу и ненавистью к попам. Он проводил параллели между начальными школами и братьями игноратинцами, причем в ущерб последним; по поводу каждых ста франков, пожертвованных на церковь, он напоминал о Варфоломеевской ночи; он вскрывал злоупотребления, он метал ядовитые стрелы. Так утверждал он сам. Омэ вел подкопы; он становился опасен.

А между тем он задыхался в узких границах журналистики, и скоро ему понадобилось написать книгу, настоящий труд! Тогда он составил «Общую статистику Ионвильского кантона с прибавлением климатологических наблюдений», статистика же толкнула его к философии. Он занялся глубочайшими вопросами: социальной проблемой, распространением морали среди неимущих классов, рыбоводством, каучуком, железными дорогами и прочим. Дошло до того, что он стал стыдиться своей буржуазности. Он кичился артистическим тоном, он начал курить! Для своей гостиной он купил две шикарных статуэтки в стиле Помпадур.

Но аптеку он не забывал. Напротив! Он был в курсе всех открытий. Он следил за мощным движением в производстве шоколада. Он первый ввел в департаменте Нижней Сены «шо-ка» и «реваленциа». Он был восторженным поклонником гидроэлектрических цепей Пульвермахера; он сам носил такие цепи, и по вечерам, когда он снимал свой фланелевый жилет, г-жа Омэ каменела при виде обвивавшей его золотой спирали; страсть ее к этому мужчине, закованному в доспехи, как скиф, и сверкающему, как маг, удваивалась.

Ему приходили блестящие мысли относительно могильного памятника для Эммы. Сперва он предложил обломок колонны с драпировкой, потом пирамиду, потом храм Весты – нечто вроде ротонды… или же «груду руин». Ни в одном из своих проектов Омэ не забывал о плакучей иве, которая казалась ему обязательным символом печали.

Он съездил вместе с Шарлем в Руан посмотреть в мастерской памятники. С ними пошел один художник, друг Бриду, некто Вофрилар; он все время сыпал каламбурами. Изучив до сотни проектов, заказав смету и съездив в Руан еще раз, Шарль, наконец, решился и выбрал мавзолей, у которого на обоих главных фасадах должно было быть изображено по «гению с опрокинутым факелом».

Что касается надписи, то Омэ не знал ничего прекраснее, чем Sta, viator!..[448]448

Остановись, прохожий! (лат.)

[Закрыть] Но на этом он и застрял. Он изо всех сил напрягал воображение; он беспрерывно повторял: Sta, viator… Наконец он нашел: Amabilem conjugem calcas![449]449

Ты попираешь стопою любезную супругу! (лат.).

[Закрыть] – и это было принято.

Странно, что Бовари, не переставая думать об Эмме, все же забывал ее; он с отчаянием чувствовал, что, как ни силится удержать в памяти ее образ, образ этот все же ускользает. Но она снилась ему каждую ночь. То был всегда один и тот же сон: он приближался к ней, но, как только хотел обнять, она рассыпалась в его руках прахом.

Целую неделю он каждый вечер ходил в церковь. Г-н Бурнисьен даже побывал у него два-три раза, но потом перестал заходить. Впрочем, этот старичок, как говорил Омэ, становился нетерпимым фанатиком; он громил дух современности и, читая каждые две недели проповедь, никогда не забывал рассказать об агонии Вольтера: всем известно, что этот человек, умирая, пожирал собственные испражнения.

Как ни экономно жил Бовари, ему все не удавалось расплатиться со старыми долгами. Лере отказался впредь возобновлять векселя. Надвигалась опись имущества. Тогда он обратился к матери. Она разрешила ему заложить ее имение, но при этом написала очень много дурного об Эмме; в награду за свое самопожертвование она просила у него шаль, которую не успела украсть Фелиситэ. Шарль отказал. Произошла ссора.

Первый шаг к примирению сделала мать: она предложила взять к себе Берту, говоря, что ребенок будет утешать ее в одиночестве. Шарль согласился. Но когда пришло время отправить ее, у него не хватило на это духу. Тогда наступил полный, окончательный разрыв.

Постепенно теряя все привязанности, он все глубже отдавался любви к ребенку. Но Берта беспокоила его: она часто кашляла, и на щеках у нее появились красные пятна.

А напротив наслаждалась жизнью цветущая, веселая семья аптекаря, которому шло впрок все на свете. Наполеон помогал ему в лаборатории, Аталия вышивала ему феску, Ирма вырезывала бумажные кружки для банок с вареньем, а Франклин одним духом выпаливал всю таблицу умножения. Омэ был счастливейшим из отцов, блаженнейшим из смертных.

Увы! Его грызло тайное честолюбие: ему хотелось получить крестик. В основаниях к тому недостатка не было: он 1) во время холеры отличился безграничной преданностью; 2) напечатал – и притом за свой собственный счет – целый ряд общественно-полезных трудов, как то… (и он припоминал свою статью «О сидре, его приготовлении и действии»; далее – посланные в Академию наблюдения над шерстоносной травяной тлей; наконец свою статистическую книгу и даже студенческую диссертацию по фармации); не говоря уже о том, что он состоит членом ряда ученых обществ (на самом деле он числился лишь в одном).

Тут аптекарь делал неожиданный поворот.

– Наконец, – восклицал он, – довольно уж и того, что я отличаюсь на пожарах!

И вот Омэ перешел на сторону власти. Он тайно оказал господину префекту значительные услуги во время выборов. Словом, он продался, проституировал себя. Он даже подал прошение на высочайшее имя, в котором умолял быть к нему справедливым; в этом прошении он называл государя «наш добрый король» и сравнивал его с Генрихом IV.

Каждое утро аптекарь набрасывался на газету и жадно искал, не сообщается ли там о его награждении; но ничего не находил. Наконец он не выдержал и устроил у себя в саду грядку в форме орденской звезды; от ее верхнего края отходили две полоски травы, изображавшие ленту. Омэ расхаживал вокруг этой эмблемы, скрестив руки, и рассуждал о неспособности правительства и человеческой неблагодарности.

Из уважения ли к памяти покойной, или из особой чувственности, которую он находил в медлительности, но Шарль так и не открывал еще потайного ящичка того палисандрового бюро, за которым обычно писала Эмма. Но однажды он, наконец, уселся перед ним, повернул ключ и нажал пружину. Там лежали все письма Леона. Теперь сомнений уже не оставалось! Он поглотил все до последней строчки, обыскал все уголки, все шкафы и комоды, все ящики, все стены; он рыдал, он выл, он был вне себя, он обезумел. Наконец он нашел какую-то коробку и разбил ее ногой. В лицо ему полетел портрет Родольфа и целый ворох любовных писем.

Окружающие изумлялись его отчаянию. Он перестал выходить из дому, никого не принимал, отказывался даже посещать больных. Тогда все решили, что он запирается и пьет.

Иногда все же какой-нибудь любопытный заглядывал через изгородь в сад и удивленно смотрел на дикого, грязного, обросшего бородой человека, который бродил по дорожкам и громко плакал.

Летом, по вечерам, он брал с собой девочку и уходил на кладбище. Возвращались они ночью, когда на площади не было видно ни огонька и освещенным оставалось лишь окошко у Бине.

Но сладострастие его горя было неполное; ему не с кем было поделиться им, и иногда он заходил поговорить о нем к тетушке Лефрансуа. Однако трактирщица слушала его одним ухом, у нее были свои огорчения: Лере, наконец, открыл постоялый двор «Любимцы коммерции», а Ивер, который пользовался отличнейшей репутацией по части комиссий, требовал прибавки жалованья и грозился уйти «к конкуренту».

Однажды Бовари отправился на базар в Аргейль продавать лошадь, – последний свой ресурс, – и встретил Родольфа.

Увидев друг друга, оба побледнели. Родольф, который после смерти Эммы ограничился тем, что прислал свою визитную карточку, сначала забормотал какие-то извинения, но потом осмелел и даже дошел в наглости до того, что пригласил Шарля выпить в кабачке бутылку пива (был август, стояли жаркие дни).

Усевшись напротив Шарля и облокотившись на стол, Родольф болтал и жевал сигару, а Шарль терялся в мечтах, глядя на того, кого она любила. Ему казалось, будто он видит что-то от нее. Это было изумительно. Он хотел бы быть этим человеком.

Родольф затыкал банальными фразами все паузы, в которые мог бы проскользнуть хоть намек; он не умолкая болтал о посевах, о скоте, об удобрениях. Шарль не слушал его; Родольф видел это и следил, как воспоминания отражались на лице врача; оно все больше краснело, ноздри раздувались, губы дрожали. Одно мгновение Шарль мрачно и яростно взглянул Родольфу прямо в глаза; тот осекся, словно испугавшись. Но вскоре несчастного охватило все то же грустное изнеможение.

– Я на вас не сержусь, – сказал он.

Родольф онемел. А Шарль, сжав голову руками, повторял погасшим голосом, с покорным выражением бесконечного горя:

– Нет, я на вас больше не сержусь!

И даже прибавил первое и последнее в своей жизни высокопарное слово:

– Во всем виноват рок!

Родольф, который сам направлял этот рок, нашел, что Бовари достаточно добродушен для человека в его положении, даже комичен и почти достоин презрения.

На другой день Шарль пошел в сад и сел на скамью в беседке. Солнечные лучи пробивались сквозь шпалеру винограда, листья вырисовывались тенью на песке, благоухал жасмин, небо было голубое, вокруг цветущих лилий жужжали жучки, и Шарль, как юноша, задыхался в смутном приливе любви, переполнявшей его измученное сердце.

В семь часов пришла Берта; она не видела отца с самого полудня.

Голова его была запрокинута и опиралась на стену, веки смежены, рот открыт, в руках он держал длинную прядь черных волос.

– Папа, обедать! – позвала девочка.

И, думая, что отец шутит с ней, тихонько толкнула его, – он свалился на землю. Шарль был мертв.

Через тридцать шесть часов, по просьбе аптекаря, явился г-н Каниве. Он вскрыл труп и не нашел ничего особенного.

Когда все было продано, осталось двенадцать франков семьдесят пять сантимов, на которые мадмуазель Бовари отправили к бабушке. Старушка умерла в том же году; дедушку Руо разбил паралич, и девочку взяла к себе тетка. Она очень бедна, и Берта зарабатывает себе пропитание на прядильной фабрике.

После смерти Бовари в Ионвиле сменилось три врача, но устроиться ни одному из них не удалось – так забивал их Омэ. Клиентура у него огромная; власти щадят его, а общественное мнение ему покровительствует.

Недавно он получил орден Почетного легиона.

Николай Лесков. Леди Макбет Мценского уезда

«Первую песенку зардевшись спеть.»

Поговорка

Глава первая

Иной раз в наших местах задаются такие характеры, что, как бы много лет ни прошло со встречи с ними, о некоторых из них никогда не вспомнишь без душевного трепета. К числу таких характеров принадлежит купеческая жена Катерина Львовна Измайлова, разыгравшая некогда страшную драму, после которой наши дворяне, с чьего-то легкого слова, стали звать ее леди Макбет Мценского уезда.

Катерина Львовна не родилась красавицей, но была по наружности женщина очень приятная. Ей от роду шел всего двадцать четвертый год; росту она была невысокого, но стройная, шея точно из мрамора выточенная, плечи круглые, грудь крепкая, носик прямой, тоненький, глаза черные, живые, белый высокий лоб и черные, аж досиня черные волосы. Выдали ее замуж за нашего купца Измайлова с Тускари из Курской губернии, не по любви или какому влечению, а так, потому что Измайлов к ней присватался, а она была девушка бедная, и перебирать женихами ей не приходилось. Дом Измайловых в нашем городе был не последний: торговали они крупчаткою, держали в уезде большую мельницу в аренде, имели доходный сад под городом и в городе дом хороший. Вообще купцы были зажиточные. Семья у них к тому же была совсем небольшая: свекор Борис Тимофеич Измайлов, человек уже лет под восемьдесят, давно вдовый; сын его Зиновий Борисыч, муж Катерины Львовны, человек тоже лет пятидесяти с лишком, да сама Катерина Львовна, и только всего. Детей у Катерины Львовны, пятый год, как она вышла за Зиновия Борисыча, не было. У Зиновия Борисыча не было детей и от первой жены, с которою он прожил лет двадцать, прежде чем овдовел и женился на Катерине Львовне. Думал он и надеялся, что даст ему бог хоть от второго брака наследника купеческому имени и капиталу; но опять ему в этом и с Катериной Львовной не посчастливилось.

Бездетность эта очень много огорчала Зиновия Борисыча, и не то что одного Зиновия Борисыча, а и старика Бориса Тимофеича, да даже и самое Катерину Львовну это очень печалило. Раз, что скука непомерная в запертом купеческом терему с высоким забором и спущенными цепными собаками не раз наводила на молодую купчиху тоску, доходящую до одури, и она рада бы, бог весть как рада бы она была понянчиться с деточкой; а другое и попреки ей надоели: «Чего шла да зачем шла замуж; зачем завязала человеку судьбу, неродица», словно и в самом деле она преступление какое сделала и перед мужем, и перед свекром, и перед всем их честным родом купеческим.

При всем довольстве и добре житье Катерины Львовны в свекровом доме было самое скучное. В гости она езжала мало, да и то если и поедет она с мужем по своему купечеству, так тоже не на радость. Народ все строгий: наблюдают, как она сядет, да как пройдет, как встанет; а у Катерины Львовны характер был пылкий, и, живя девушкой в бедности, она привыкла к простоте и свободе: пробежать бы с ведрами на реку да покупаться бы в рубашке под пристанью или обсыпать через калитку прохожего молодца подсолнечною лузгою; а тут все иначе. Встанут свекор с мужем ранехонько, напьются в шесть часов утра чаю, да и по своим делам, а она одна слоняет слоны из комнаты в комнату. Везде чисто, везде тихо и пусто, лампады сияют перед образами, а нигде по дому ни звука живого, ни голоса человеческого.

Походит, походит Катерина Львовна по пустым комнатам, начнет зевать со скуки и полезет по лесенке в свою супружескую опочивальню, устроенную на высоком небольшом мезонинчике. Тут тоже посидит, поглазеет, как у амбаров пеньку вешают или крупчатку ссыпают, – опять ей зевнется, она и рада: прикорнет часок-другой, а проснется – опять та же скука русская, скука купеческого дома, от которой весело, говорят, даже удавиться. Читать Катерина Львовна была не охотница, да и книг к тому же, окромя Киевского патерика, в доме их не было.

Скучною жизнью жилось Катерине Львовне в богатом свекровом доме в течение целых пяти лет ее жизни за неласковым мужем; но никто, как водится, не обращал на эту скуку ее ни малейшего внимания.