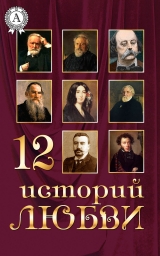

Текст книги "12 историй о любви"

Автор книги: Александр Дюма

Соавторы: Александр Пушкин,Лев Толстой,Александр Куприн,Иван Тургенев,Уильям Шекспир,Виктор Гюго,Александр Грин,Жорж Санд,Николай Лесков,Гюстав Флобер

сообщить о нарушении

Текущая страница: 229 (всего у книги 294 страниц)

– Но послушай, друг мой, – продолжала она, обнимая его еще нежнее, – все, что ты заставил меня выстрадать, ничто по сравнению с тем, что я чувствую, когда думаю о твоей будущности и о твоем счастье. Ты погиб, Андзолетто, дорогой мой Андзолетто! Погиб безвозвратно! Ты не знаешь, не подозреваешь этого! А я – я это вижу и говорю тебе: «Пусть я была бы принесена в жертву его тщеславию, пусть мое падение послужило бы его торжеству, но нет – все это только на его погибель, и я – орудие соперницы, наступившей ногой на головы нам обоим».

– Что хочешь ты этим сказать, безумная? – вскричал Андзолетто. – Я не понимаю тебя.

– А между тем ты бы должен был понять меня, понять хотя бы то, что произошло сегодня. Разве ты не заметил, как публика, несмотря на весь восторг, вызванный твоей первой арией, охладела к тебе после того, как спела она? И – увы! – она всегда будет петь так: лучше меня, лучше всех и, сказать правду, лучше тебя, мой дорогой Андзолетто… Значит, ты не видишь, что эта женщина раздавит тебя и, пожалуй, уже раздавила при первом же своем появлении? Не видишь, что ее некрасивость затмила твою красоту? Да, она некрасива, я признаю это, но я знаю также, что такие женщины, понравившись, способны вызвать более сильные ощущения, чем совершеннейшие красавицы мира… Разве ты не видишь, что ей поклоняются, ее обожают и что всюду, где ты будешь появляться вместе с ней, ты останешься в тени, будешь незаметен? Разве ты не знаешь, что талант артиста нуждается для своего развития в похвалах и успехе точно так же, как новорожденный младенец нуждается в воздухе, чтобы расти и жить? Что всякое соперничество сокращает сценическую жизнь артиста, а опасный соперник рядом с ним – это смерть для нашей души, это пустота вокруг нас? Ты должен видеть все это на моем печальном примере: одного страха перед неизвестной мне соперницей, страха, который ты хотел во мне вытравить, было достаточно, чтобы я целый месяц чувствовала себя парализованной. И чем ближе был день ее торжества, тем слабее делался мой голос, тем заметнее убывали мои силы. А ведь я почти не допускала возможности ее торжества! Что же будет теперь, когда я собственными глазами видела это торжество – несомненное, поразительное, неоспоримое? Знаешь, я уже не могу появиться на сцене в Венеции, а пожалуй, даже и нигде в Италии: я пала духом. Чувствую, что буду дрожать, что мне не удастся издать ни одного звука… И куда уйти от воспоминаний о пережитом? И есть ли место, откуда мне не придется бежать от моей торжествующей соперницы? Да, я погибла, но и ты тоже погиб, Андзолетто! Ты умер, не успев насладиться жизнью. И будь я так зла, как ты уверяешь, я бы ликовала, толкала бы тебя к гибели и была б отомщена, а я с отчаянием говорю тебе: если ты еще хоть раз появишься с нею, для тебя в Венеции нет будущности! Если ты будешь сопутствовать ей в поездках, всюду позор и унижение пойдут за тобой по пятам. Если будешь жить на ее средства, делить с нею роскошь, прятаться за ее имя, тебе придется влачить самое жалкое, самое тусклое существование. Хочешь знать, как к тебе будет относиться публика? Люди будут спрашивать: «Скажите, кто этот красивый молодой человек, которого всегда можно видеть рядом с ней?». И им ответят: «Да никто, даже меньше, чем никто, – это или муж, или любовник божественной певицы».

Андзолетто стал мрачен, как грозовые тучи, собиравшиеся в это время на востоке.

– Ты сошла с ума, милая Корилла! – ответил он. – Консуэло вовсе не так страшна для тебя, как это рисует тебе сейчас больное воображение. Что до меня, то, повторяю, я не любовник ее и, безусловно, никогда не буду ее мужем. Так же, как никогда не буду жить в тени ее широких крыльев, точно жалкий птенец. Предоставь ей парить! В небесах довольно воздуха и пространства для всех, кого могучая сила поднимает высоко над землей. Взгляни на этого воробья – не так ли он привольно летает над каналом, как чайка над морем? Ну, довольно этих бредней! Дневной свет гонит меня из твоих объятий. До завтра! И если хочешь, чтобы я вернулся к тебе, будь по-прежнему кротка и терпелива. Ты пленила меня именно кротостью и терпением. Поверь, это гораздо больше идет твоей красоте, чем крики и бешенство ревности!

Все-таки Андзолетто вернулся к себе в мрачном расположении духа. И только в постели, почти засыпая, он задал себе вопрос: кто мог проводить Консуэло домой из графского дворца? Это всегда было его обязанностью, и он ее никогда никому не уступал.

– В конце концов, – сказал он себе, кулаком взбивая подушку, чтобы устроиться поудобнее, – если графу суждено добиться своего, так, пожалуй, для меня же лучше, чтобы это случилось поскорее.

Глава XVIII

Когда Андзолетто проснулся, он почувствовал, что проснулась также и его ревность к графу Дзустиньяни. Тысячи противоречивых чувств бушевали в его душе, и прежде всего новое чувство – зависть к таланту и успеху Консуэло, которую накануне пробудила в нем Корилла. Зависть эта возрастала в нем по мере того, как он снова и снова сравнивал торжество своей невесты с собственным, как казалось его оскорбленному самолюбию, провалом. Затем его стала мучить мысль, что, быть может, не только в глазах общества, но и на самом деле он уже оттеснен от этой женщины, ставшей сразу и знаменитой и всемогущей, женщины, чьей единственной великой любовью он был еще вчера. Зависть и ревность боролись в нем, и он не знал, какому из этих чувств отдаться, чтобы заглушить другое. Ему представлялись два исхода: либо увезти Консуэло из Венеции, тем самым разлучив ее с графом, и отправиться вместе с ней искать счастья в другом месте, либо, уступив ее сопернику, самому бежать как можно дальше и добиваться одному успеха, который она уже не сможет затмить. Все более и более мучаясь этой нерешительностью, Андзолетто, вместо того чтобы найти успокоение у своей истинной подруги, ринулся опять в омут, отправившись к Корилле. Та подлила масла в огонь, доказывая даже энергичнее, чем накануне, всю невыгодность его положения.

– Нет пророка в своем отечестве, – говорила она, – и тебе не следует жить в городе, где ты родился, где тебя видели оборвышем, бегавшим по площадям, где всякий может сказать (ведь знатные люди страх как любят хвастаться благодеяниями, подчас даже воображаемыми, которые они оказывают артистам): «Я ему покровительствовал; я первый заметил в нем талант; это я порекомендовал его такому-то; это я предпочел его тому-то». Слишком долго жил ты здесь на улице, мой бедный Андзолетто, и потому, раньше чем узнать о твоем таланте, все уже заметили твое красивое лицо. Не так-то легко привести в восторг людей, у которых ты за гроши греб на гондолах, распевая отрывки из Тассо, или бегал по поручениям, чтобы заработать себе на ужин. Консуэло невзрачна, она домоседка и представляется здесь чужеземной диковинкой. К тому же она испанка, и у нее не венецианский выговор. Ее красивое, хотя несколько странное произношение понравилось бы всем, даже будь оно отвратительно, потому что оно ново для слуха. Три четверти небольшого успеха в первом акте тебе дала твоя красота, а в последнем акте к ней уже пригляделись.

– Прибавь к этому, что та ссадина под глазом, которой ты меня наградил, – зачем только я простил тебе ее? – немало уменьшила и это последнее, ничтожное преимущество.

– Быть может, оно и ничтожно в глазах мужчин, но очень велико в глазах женщин. Благодаря женщинам ты будешь царить в салонах; без помощи мужчин ты провалишься на сцене. Но как же можешь ты захватить, увлечь мужчин, когда твоим соперником является женщина – женщина, которая не только покоряет серьезных любителей пения, но опьяняет своей грацией, своей женственностью даже тех, кто ничего не понимает в музыке! О, сколько таланта и умения нужно было Стефанини, Саверио и всем мужчинам, которые появлялись со мною на сцене и хотели со мной бороться!

– В таком случае, дорогая Корилла, мне столь же рискованно появляться на сцене вместе с тобой, как и с Консуэло. И если бы я надумал отправиться вслед за тобой во Францию, твои слова послужили бы мне хорошим предостережением.

Эта фраза, вырвавшаяся у Андзолетто, была для Кориллы лучом света. Она поняла, что добилась большего, чем ожидала, так как мысль покинуть Венецию уже, очевидно, созревала в уме ее возлюбленного. Как только у нее блеснула надежда увезти его с собой, она пошла на все, чтобы соблазнить его этим планом. Она умалила, насколько могла, свои достоинства, с безграничной скромностью уверяя, что она гораздо ниже своей соперницы, что она вообще не настолько большая артистка, не настолько красивая женщина, чтобы воспламенять публику. А так как это было, в сущности, более верно, чем она думала, то ей и нетрудно было убедить в этом Андзолетто: он ведь никогда не заблуждался на ее счет и всегда считал Консуэло неизмеримо выше ее. Итак, в это свидание их совместная работа и побег были почти решены, и Андзолетто стал серьезно думать об этом, хотя на всякий случай и оставлял себе лазейку для отступления.

Видя, что у Андзолетто еще остаются какие-то сомнения, Корилла начала убеждать его продолжать дебюты, предсказывая, что в этих новых выступлениях он добьется большего успеха. В душе она была убеждена в обратном и рассчитывала, что неудачи окончательно отвратят его и от Венеции и от Консуэло…

Выйдя от любовницы, Андзолетто направился к своей подруге; он не мог противостоять желанию ее увидеть. Впервые он начал и закончил день без ее чистого поцелуя. Но после того, что произошло у него с Кориллой, ему было стыдно видеть свою невесту, и он старался себя уверить, будто идет к ней лишь затем, чтобы убедиться в ее измене, увериться, что она его разлюбила. «Вне всякого сомнения, – говорил он себе, – граф воспользовался удобным случаем, а тут еще досада самой Консуэло, вызванная моим исчезновением! Просто невероятно, чтобы такой развратник, как он, проведя с бедняжкой ночь наедине, не соблазнил ее». Однако при одной мысли об этом на лбу у него выступал холодный пот, сердце разрывалось, и он ускорял шаг, не сомневаясь в том, что Консуэло, должно быть, в отчаянии, мучится угрызениями совести, рыдает… Но тут некий внутренний голос, заглушая все остальные, подсказывал ему, что такое чистое, благородное существо не может пасть столь внезапно, столь позорно, и, замедляя шаг, он думал о себе самом, о гнусности своего поведения, о своем эгоизме, тщеславии, лживости, о всем дурном, чем полны были его жизнь и совесть.

Когда он пришел, Консуэло в своем черном платьице сидела за столом такая же, как всегда: в ее взгляде, во всем ее существе сияло спокойствие, целомудрие. С обычной радостью она кинулась ему навстречу и стала расспрашивать с тревогой, но без малейшего упрека или недоверия, как он провел время без нее.

– Мне нездоровилось, – ответил Андзолетто, подавленный сознанием своего глубокого падения. – Помнишь, я ударился головой о декорацию – я еще показывал тебе след? Тогда я сказал тебе, что это пустяки, но потом у меня так разболелась голова, мне пришлось уйти из дворца Дзустиньяни – я боялся упасть там в обморок – и все утро пролежать в постели.

– Ах Боже мой! – воскликнула Консуэло, целуя ссадину, оставленную ее соперницей. – Тебе было больно? Больно и теперь?

– Нет, сейчас мне гораздо лучше. Забудь об этом. Лучше скажи мне, как ты одна вернулась домой ночью?

– Одна? О нет, граф проводил меня до дому в своей гондоле.

– Так я и знал! – воскликнул Андзолетто каким-то странным голосом. – И, конечно… оставшись с тобой наедине, чего только он не наговорил тебе… каких только любезностей не напел!

– А что бы он мог сказать мне такого, чего не говорил уже сто раз при всех? Граф, правда, балует меня и, пожалуй, мог бы развить во мне тщеславие, если бы я не остерегалась этого порока… К тому же мы не были с ним наедине: мой добрый учитель тоже захотел проводить меня. О, это чудесный друг!

– Какой учитель? Какой чудесный друг? – переспросил рассеянно Андзолетто, уже успокоившись и думая о другом.

– Как какой? Да Порпора, конечно! О чем это ты вдруг задумался?

– Я думаю о твоем вчерашнем триумфе. Конечно, и ты думаешь о нем?

– Клянусь тебе, меньше, чем о твоем!

– О моем! Не издевайся надо мной, милая Консуэло! Мой успех был так жалок, что больше походил на провал.

Консуэло даже побледнела от изумления. При всей своей удивительной выдержке она была недостаточно хладнокровна, чтобы оценить разницу между аплодисментами, выпавшими на ее долю и на долю того, кого она любила. При подобного рода овациях самый опытный артист может впасть в заблуждение и принять поддержку со стороны клакеров за шумный успех. Консуэло, чуть ли не испугавшись этого страшного шума, не могла в нем разобраться и не заметила предпочтения, оказанного ей по сравнению с Андзолетто. В простоте душевной она пожурила его за чрезмерную требовательность к судьбе, но, видя, что ей не удается ни убедить его, ни разогнать его тоску, стала кротко упрекать его за то, что он слишком любит славу и слишком большое значение придает благосклонности толпы.

– Я всегда говорила, – сказала она, – что плоды искусства куда дороже тебе, чем само искусство. А вот мне кажется, раз сделал все, что мог, и сознаешь, что это сделано хорошо, то немножко больше, немножко меньше похвал ничего не прибавляют к чувству внутреннего удовлетворения. Помнишь, что мне сказал Порпора, когда я в первый раз пела во дворце Дзустиньяни: «Тот, кто истинно любит искусство, ничего не боится».

– Ты и твой Порпора можете питаться этими прекрасными изречениями, – прервал ее Андзолетто с досадой. – Нет ничего легче, как философствовать по поводу горестей жизни, зная только ее радости. Порпора, хотя беден и имеет врагов, все-таки знаменит. Он достаточно за свою жизнь сорвал лавров, чтобы теперь его кудри спокойно седели под их сенью. А ты, чувствуя свою непобедимость, не знаешь, что такое страх. Сразу, одним прыжком взобравшись на верхнюю ступеньку лестницы, ты упрекаешь человека, который не так крепко, как ты, стоит на ногах, в том, что у него кружится голова. Это не великодушно, Консуэло, и крайне несправедливо. А потом твой довод неприменим ко мне: ты говоришь, что надо презирать одобрение публики, если доволен сам. Ну, а если во мне нет внутреннего сознания, что я пел хорошо? Разве ты не видишь, что я страшно недоволен собой? Разве ты сама не заметила, что я был отвратителен? Разве ты не слыхала, как скверно я пел?

– Нет, потому что это не так. Ты был ни лучше, ни хуже, чем всегда. Волнение почти не отразилось на твоем голосе; впрочем, оно ведь скоро и рассеялось. И то, что ты хорошо знал, вышло у тебя хорошо.

– А то, чего я не знал? – спросил Андзолетто, устремив на нее свои большие черные глаза, под которыми от усталости и огорчения появились черные круги.

Консуэло вздохнула и, помолчав немного, проговорила, целуя его:

– А то, чего ты не знаешь, надо выучить. Если б только ты захотел серьезно позаниматься на репетициях… Ведь, помнишь, я тебе говорила… Но к чему упреки – надо поскорее исправить, что можно. Давай заниматься хоть по два часа в день, и ты увидишь, как быстро мы с тобой преодолеем все трудности.

– Разве этого можно достичь в один день?

– Конечно, нет, но не больше, чем в несколько месяцев.

– А ведь я пою завтра и снова выступаю перед публикой, которая больше судит обо мне по моим недостаткам, чем по достоинствам.

– Но эта же публика заметит и твои успехи.

– Кто знает! А что, если она относится ко мне враждебно?

– Она уже доказала тебе обратное.

– Да! Так ты находишь, что она была ко мне снисходительна?

– Да, мой друг, нахожу: в тех местах, где ты был слаб, публика все-таки отнеслась к тебе доброжелательно, а когда ты оказывался на высоте – она воздавала тебе должное.

– Но в ожидании лучшего со мной заключат самый жалкий ангажемент.

– Граф – воплощенная щедрость, он не скупится на деньги. К тому же он предлагает мне столько, что мы оба сможем жить более чем роскошно.

– Прекрасно! Значит, я, по-твоему, буду жить твоими триумфами?

– А разве я мало жила на твои средства?

– Тут дело даже не в деньгах. Пусть он платит немного – это мне безразлично, но вдруг он пригласит меня на вторые или на третьи роли?

– У него нет никого под рукой на первые; он давно уже рассчитывает на тебя и имеет в виду только тебя. К тому же он очень к тебе расположен. Ты думал, что он будет против нашего брака? Наоборот, он, по-видимому, даже желает этого и часто меня спрашивает, когда, наконец, я приглашу его на свадьбу!

– Вот как! Превосходно! Чрезвычайно благодарен вам, любезный граф!

– Что ты хочешь этим сказать?

– Ничего. Только очень жаль, Консуэло, что ты не удержала меня от дебюта, пока мои недостатки, которые так хорошо тебе известны, не были исправлены с помощью серьезной работы. Ведь, повторяю, ты отлично знала об этих недостатках.

– А разве я не была откровенна? Сколько раз я предупреждала тебя! Но ты всегда повторял, что публика ровно ничего не смыслит. И, узнав о твоем блестящем успехе, после того как ты в первый раз пел в салоне графа, я подумала, что…

– Что светские люди понимают в этом не более простых смертных?

– Я подумала, что на твои достоинства обратят больше внимания, чем на твои слабые стороны. Да, кажется, так оно и было и в том и в другом случае.

«В сущности, она права, – подумал Андзолетто. – И если бы только я мог отложить свои дебюты… Но я рискую быть замененным другим тенором, а тот, уж конечно, не уступит мне потом своего места».

– Ну-ка, скажи, какие у меня недостатки, – попросил он Консуэло, пройдясь несколько раз по комнате.

– Те, о которых я не раз тебе говорила: слишком много смелости и мало подготовки – подъем скорее лихорадочный, чем прочувствованный, в драматических местах больше надуманности, чем душевного трепета. Ты недостаточно ясно представил себе роль в целом. Разучив ее отрывками, ты увидел в ней только ряд более или менее блестящих мест. Ты не уловил ни постепенного ее развития, ни общего вывода. Думая только о том, как блеснуть своим прекрасным голосом и некоторым умением, ты показал всего себя сразу, при первом же выходе. При малейшей возможности ты гнался за эффектами, и все твои эффекты были одинаковы. Уже в конце первого акта публика знала тебя наизусть, но, не подозревая, что это все, ждала от тебя в финале еще чего-то необыкновенного, а этого в тебе как раз и не оказалось. Приподнятость исчезла, и голос ослабел. Ты почувствовал это сам и изо всех сил стал форсировать и то и другое. Этот маневр публика поняла, и вот почему, к великому твоему удивлению, она оставалась холодна в тех местах, когда тебе казалось, что ты наиболее патетичен… В эту минуту она видела в тебе не артиста, увлеченного страстью, а только актера, жаждущего успеха.

– А как же, скажи, делают другие? – топнув ногой, воскликнул Андзолетто. – Разве я не слышал всех, кому последние десять лет аплодировала Венеция? Разве старик Стефанини не кричал, когда бывал не в голосе? И это не мешало публике неистово ему аплодировать.

– Это правда. Но я не думаю, чтобы здесь со стороны публики было непонимание. Вероятно, она помнила старые его заслуги и не хотела дать ему почувствовать его закат.

– Ну, а Корилла, этот свергнутый тобою кумир, разве она не форсировала своего голоса, разве не делала усилий, которые так мучительно было наблюдать? Разве, когда ее превозносили до небес, она и в самом деле была захвачена страстью?

– Вот именно потому, что я находила все ее приемы фальшивыми, эффекты – отвратительными, а пение и игру – лишенными вкуса и благородства, я, как и ты, была убеждена в том, что публика понимает не слишком много, и вышла на сцену так спокойно.

– Ах, Консуэло, дорогая, как ты растравляешь мою рану, – тяжко вздыхая, проговорил Андзолетто.

– Чем, мой любимый?

– И ты еще спрашиваешь! Мы ошибались с тобой, Консуэло. Публика все понимает. То, что заслоняет от нее невежество, ей подсказывает сердце. Публика – это большой ребенок, она хочет, чтобы ее развлекали и умиляли. Она довольствуется тем, что ей дают, но стоит показать ей лучшее, как она сейчас же начинает сравнивать и понимать. Корилла фальшивила, у нее не хватало дыхания, но еще неделю назад она могла пленять. Явилась ты, и Корилла погибла. Она уничтожена, погребена. Выступи она теперь – ее освищут. Если бы я выступил раньше вместе с ней, успех мой был бы так же головокружителен, как тогда, когда я в первый раз пел после нее у графа. Но рядом с тобой я померк. Так должно было быть, и так будет всегда. Публике нравилась мишура, она фальшивые камни принимала за драгоценные и была ими ослеплена. Но вот ей показали бриллиант, и она уже сама не понимает, как могла поддаваться столь грубому обману. Она больше не может терпеть фальшивые бриллианты и отбрасывает их. В этом-то, Консуэло, и состоит мое несчастье: я – венецианское стеклышко – выступил вместе с жемчужиной со дна морского…

Консуэло не поняла, сколько правды и горечи было в словах ее жениха. Она приписала их его любви, и на всю эту, как ей казалось, милую лесть ответила улыбками и поцелуями. Она уверила Андзолетто, что он перещеголяет ее, если только захочет постараться, и возродила в нем мужество, доказывая, что петь, как она, совсем легко. Она говорила это искренне, так как для нее не существовало трудностей и она не подозревала, что работа для тех, кто ее не любит и у кого нет усидчивости, является главным и непреодолимым препятствием.