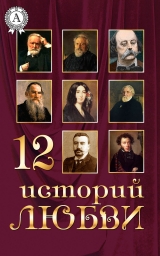

Текст книги "12 историй о любви"

Автор книги: Александр Дюма

Соавторы: Александр Пушкин,Лев Толстой,Александр Куприн,Иван Тургенев,Уильям Шекспир,Виктор Гюго,Александр Грин,Жорж Санд,Николай Лесков,Гюстав Флобер

сообщить о нарушении

Текущая страница: 237 (всего у книги 294 страниц)

Глава XXXI

– История Альберта будет закончена в нескольких словах, милая Порпорина, так как мне почти нечего прибавить к уже рассказанному. В течение полутора лет, проведенных мною здесь, фантазии Альберта, о которых вы теперь имеете представление, то и дело повторялись. Только его воспоминания о том, чем он был и что видел в прошлые века, приобрели какую-то страшную реальность – особенно с тех пор, как в нем проявилась необыкновенная, поразительная способность, о которой вы, быть может, слыхали, но в которую я не верила, пока не получила тому доказательств. Говорят, что в других странах эта способность зовется ясновидением и что будто лица, обладающие ею, пользуются большим уважением среди людей суеверных. Что касается меня, то я совершенно не знаю, что думать об этом, не берусь объяснить и вам, но нахожу в этом лишний повод не выходить замуж за человека, который видит за сотни миль каждый мой шаг и в состоянии читать все мои мысли. Для этого надо быть по меньшей мере святой, а разве это возможно, когда живешь с человеком, как видно, предавшимся дьяволу?

– Вы обладаете способностью все вышучивать, – заметила Консуэло. – Я просто поражаюсь, как вы можете говорить так весело о вещах, от которых у меня волосы на голове становятся дыбом. В чем же заключается это ясновидение?

– Альберт видит и слышит то, чего никто другой не может ни видеть, ни слышать. Если в дом собирается прийти человек, к которому он расположен (причем никто не знает об этом), он заранее отправляется ему навстречу. Точно так же – стоит ему почувствовать приближение того, кого он не любит, как он уходит к себе и запирается.

Однажды, гуляя с моим отцом в горах, он вдруг остановился и пошел в обход, прокладывая себе путь среди скал и терновника, для того только, чтобы не пройти по какому-то месту, где, однако, не было ничего примечательного. Через несколько минут они вернулись к этому месту, и Альберт опять поступил точно так же. Отец мой, заметив это, сделал вид, будто что-то потерял, и под этим предлогом хотел подвести его к подножию той ели, которая, по-видимому, внушала ему такую неприязнь. Однако Альберт не только не подошел к ней, но постарался даже не наступить на тень, отбрасываемую елью поперек дороги, а когда мой отец несколько раз прошел по ней, Альберт был явно взволнован и встревожен. Когда же отец остановился у самого ствола, Альберт вскрикнул и стал настойчиво убеждать его уйти оттуда. Он долго отказывался объяснить эту причуду, но, уступая наконец просьбам всей семьи, поведал, что под этим деревом было когда-то совершено страшное преступление и зарыты трупы. Капеллан, предполагая, что Альберт мог откуда-нибудь узнать о том, что в былое время на этом месте было совершено убийство, решил, что его долг разузнать об этом, дабы предать погребению забытые человеческие останки.

«Подумайте хорошенько о том, что вы собираетесь делать, – сказал капеллану Альберт с тем печальным и в то же время насмешливым видом, который ему свойствен. – Мужчина, женщина и ребенок, которых вы найдете там, были гуситами. Поэтому пьяница Венцеслав, скрываясь в наших лесах и боясь, как бы они не увидели и не выдали его, велел своим солдатам убить их».

С моим кузеном об этом событии больше не заговаривали. Но дядя решил проверить, что это было у его сына – наитие или фантазия, – и велел ночью раскопать место, указанное моим отцом. Там действительно нашли три скелета – мужчины, женщины и ребенка. Скелет мужчины был покрыт громадным деревянным щитом, какой носили гуситы; щит этот легко было распознать по выгравированной на нем чаше с такой латинской надписью: «О смерть, как горестно вспоминать о тебе злым людям, но с каким спокойствием думает о тебе тот, кто поступает справедливо, памятуя о своей кончине».

Останки их перенесли подальше, в глубь леса, и когда через несколько дней Альберт проходил мимо этой ели, отец мой заметил, что он делает это без малейшего неудовольствия, хотя по виду здесь ничего не переменилось, а земля была по-прежнему покрыта камнями и песком. Он уже забыл о волнении, которое испытал здесь, а когда с ним заговорили об этом, с трудом припомнил, как было дело.

«По-видимому, вы ошиблись, – сказал он моему отцу. – Должно быть, я получил предостережение в другом месте. Я уверен, что здесь ничего нет, так как не чувствую ни холода, ни дрожи, ни душевной боли».

Тетушка склонна приписывать эту способность Альберта особой милости провидения, но кузен мой всегда так мрачен, так измучен и так несчастен, что трудно постигнуть, за что провидение могло бы наградить его таким пагубным даром. Если бы я верила в существование дьявола, то полагала бы более правильным предположение капеллана, считающего все галлюцинации Альберта делом рук врага рода человеческого. Дядя Христиан, который более рассудителен и более тверд в религии, чем все мы, разъясняет весьма правдоподобно многое из того, что происходит с его сыном. Он думает, что, несмотря на все старания иезуитов во время Тридцатилетней войны и в последующий период сжечь все еретические писания в Чехии, и, в частности, те, что находились в замке Исполинов, несмотря на тщательные поиски, которые произвел наш капеллан во всех углах дома после смерти тетушки Ванды, в каком-нибудь тайнике замка могли сохраниться исторические документы времен гуситов, и Альберт нашел их. Дядя Христиан полагает, что чтение этих вредных рукописей произвело сильнейшее впечатление на больное воображение его сына, и некоторые подробности событий прошлого, совершенно теперь забытые, но сохранившиеся в точности в этих рукописях, он наивно приписывает собственным воспоминаниям о своем прежнем существовании на земле. Этим легко объясняются все сказки, которые он нам рассказывает, и его непостижимые исчезновения на целые дни и даже недели. Надо вам сказать, что эти исчезновения повторялись не раз, и притом трудно предполагать, чтобы он скрывался где-нибудь вне замка. Каждый раз, когда он исчезал, найти его было совершенно невозможно, хотя мы твердо уверены в том, что ни один крестьянин не давал ему ни пристанища, ни пищи. Мы уже знаем, что у него бывают припадки летаргии и он лежит целыми днями, запершись в своей комнате. Если в это время взломать дверь и начать суетиться вокруг него, с ним случаются судороги. С тех пор как об этом узнали, его, конечно, оставляют в полном покое. По-видимому, в это время в голове его происходят престранные вещи, но никакие звуки, никакое видимое волнение не выдают их, и мы узнаем о них лишь впоследствии, из его же рассказов. Очнувшись, он чувствует себя вначале гораздо лучше и становится вполне разумным, но потом у него снова появляется возбужденное состояние, которое все усиливается, пока не наступает новый приступ. Он как будто предчувствует продолжительность своих припадков, потому что перед особенно длительными обыкновенно уходит куда-то и прячется, – должно быть, в какой-нибудь горной пещере или в каком-нибудь подвале замка, которые известны ему одному. Открыть его убежище до сих пор не удалось. Это особенно трудно сделать по той причине, что едва лишь за ним начинают следить, наблюдать или просто расспрашивать его, он сейчас же серьезно заболевает. Поэтому родные решили предоставить ему полную свободу: ведь эти исчезновения, так сильно пугавшие нас вначале, теперь кажутся нам благотворными кризисами в его болезни. Когда Альберт исчезает, тетушка, правда, сильно горюет, а дядя молится, но никто не делает попыток найти его. А я, скажу вам откровенно, просто очерствела. Печаль с течением времени превратилась у меня в скуку и отвращение. Для меня лучше умереть, чем стать женой этого маньяка. Я признаю за ним большие достоинства, но хотя, быть может, вы и скажете, что мне не следовало бы придавать значения его странностям, раз они являются следствием болезни, все-таки они раздражают меня – это бич как моей жизни, так и жизни всей нашей семьи.

– Мне кажется, что это не совсем справедливо, милая баронесса, – сказала Консуэло. – Теперь я прекрасно понимаю ваше нежелание выйти замуж за графа Альберта, но почему вы перестали относиться к нему с участием, этого я постичь не могу.

– Видите ли, мне трудно отделаться от убеждения, что в его помешательстве есть что-то преднамеренное. У него очень сильный характер, и я знаю тысячи случаев, когда ему удавалось овладеть собой. Он даже может, если захочет, отдалить наступление припадка: я сама видела, как он отлично справлялся с ним, когда окружающие не обращали на его состояние особого внимания. И наоборот, когда он видит, что мы готовы поверить ему, боимся за него, он словно нарочно злоупотребляет той слабостью, которую мы к нему питаем, и пытается удивить нас своими выходками. Вот отчего я сержусь и часто прошу его покровителя Вельзевула раз навсегда избавить нас от него.

– Как жестоко вы шутите над несчастным человеком, – сказала Консуэло. – Его душевная болезнь кажется мне скорее удивительной и поэтичной, нежели отталкивающей.

– Воля ваша, милая Порпорина! – возразила Амалия. – Восхищайтесь сколько хотите этими колдовскими фокусами, раз вы в них верите. Я же беру пример с нашего капеллана, который поручает свою душу Богу и не пытается понять непонятное; я прибегаю к помощи разума и не силюсь постичь то, что найдет когда-нибудь естественное объяснение, но пока еще нам непонятно. Одно несомненно в злосчастной судьбе моего кузена: его разум окончательно отказался работать, а воображение так распустило свои крылья в его мозгу, что череп того и гляди треснет. Что же скрывать! Надо прямо употребить то слово, которое мой бедный дядя Христиан, стоя на коленях перед императрицей Марией-Терезией (она ведь не стала бы довольствоваться недомолвками и намеками), принужден был произнести, обливаясь слезами: «Альберт Рудольштадтский – маньяк, или, если хотите, чтобы звучало приличнее, душевнобольной».

Консуэло ответила лишь глубоким вздохом. Амалия в эту минуту произвела на нее впечатление скверного, бессердечного существа. Но она силилась все же оправдать ее в своих глазах, представляя себе, что должна была выстрадать эта девушка за полтора года такой печальной жизни, жизни, полной бесконечных тревог и волнений. Потом, возвращаясь к собственному горю, она подумала: «Как жаль, что я не могу объяснить поступки Андзолетто сумасшествием. Если бы среди упоений и разочарований своего дебюта он потерял рассудок, я бы не перестала любить его – я чувствую это, и, если бы его неверность, его неблагодарность можно было приписать безумию, я бы по-прежнему его обожала и тотчас полетела бы ему на помощь».

Прошло несколько дней, однако Альберт ничем не подтвердил уверений своей двоюродной сестры относительно его умственного расстройства. Но вот в один прекрасный день, когда капеллан, совершенно того не желая, чем-то раздосадовал его, он вдруг произнес какие-то бессвязные слова и, по-видимому, заметив это сам, выскочил из гостиной и заперся в своей комнате. Все думали, что он долго пробудет у себя, но через час, бледный и истомленный, он вернулся в гостиную, стал пересаживаться с одного стула на другой, несколько раз останавливался возле Консуэло, хотя, по-видимому, обращал на нее не больше внимания, чем в предыдущие дни, и, наконец, забившись в глубокую нишу окна, опустил голову на руки и остался недвижим.

Амалия в это время как раз собиралась приступить к уроку музыки и теперь особенно спешила начать его, шепотом объясняя Консуэло, что хочет таким способом выпроводить эту зловещую фигуру, от которой веет могильным холодом и которая убивает в ней всякую веселость.

– Мне кажется, – ответила Консуэло, – нам лучше подняться в вашу комнату. Для аккомпанемента достаточно будет вашего спинета. Если граф Альберт действительно не любит музыки, зачем нам увеличивать его страдания и тем самым страдания его родных?

Последний довод убедил Амалию, и они вместе поднялись в комнату баронессы, оставив дверь открытой, поскольку там немного пахло угаром. Амалия собралась было, как всегда, выбрать эффектные арии, однако Консуэло, начавшая уже проявлять строгость, заставила ее взяться за простые, но серьезные мелодии духовных сочинений Палестрины. Молодая баронесса зевнула, рассердилась и заявила, что это варварская и снотворная музыка.

– Это потому, что вы ее не понимаете, – возразила Консуэло. – Дайте я спою несколько отрывков, чтобы показать вам, как чудесно написана эта музыка для голоса, не говоря уже о том, что она божественна по своему замыслу.

С этими словами она села к спинету и запела. Впервые ее голос пробудил эхо в старом замке; прекрасный резонанс его высоких холодных стен увлек Консуэло. Ее голос, давно молчавший, – молчавший с того самого вечера, когда она пела в Сан-Самуэле, а затем упала без чувств от изнеможения и горя, – не только не пострадал от мук и волнений, но стал еще прекраснее, еще удивительнее, еще задушевнее. Амалия была восхищена и вместе с тем потрясена: она поняла наконец, что не имеет ни малейшего представления о музыке и что вообще вряд ли когда-либо чему-нибудь научится. Вдруг перед молодыми девушками появился Альберт с бледным, задумчивым лицом. Все время, пока продолжалось пение, он, удивленный и растроганный, неподвижно стоял посреди комнаты. Только окончив петь, Консуэло заметила его и немного испугалась. Но Альберт, став перед ней на оба колена и устремив на нее свои большие черные глаза, полные слез, воскликнул по-испански, без малейшего немецкого акцента:

– О Консуэло! Консуэло! Наконец-то я нашел тебя!

– Консуэло? – воскликнула девушка, недоумевая и тоже по-испански. – Отчего вы так называете меня, граф?

– Я зову тебя Утешением, – продолжал Альберт все еще по-испански, – потому что мне в моей печальной жизни было обещано утешение, а ты и есть то утешение, которое Господь наконец посылает мне, одинокому и несчастному.

– Я никогда не думала, – заговорила Амалия, сдерживая гнев, – чтобы музыка могла оказать такое магическое действие на моего дорогого кузена. Голос Нины создан, чтобы творить чудеса, это правда, но я не могу не заметить вам обоим, что было бы учтивее по отношению ко мне, да и вообще приличнее, говорить на языке, мне понятном.

Альберт, очевидно, не слышал ни единого слова из того, что сказала его невеста. Он продолжал стоять на коленях, глядя на Консуэло с невыразимым удивлением и восторгом, и растроганно повторял:

– Консуэло! Консуэло!

– Как это он вас называет? – с запальчивостью спросила молодая баронесса свою подругу.

– Он просит меня спеть испанский романс, которого я не знаю, – в страшном смущении ответила Консуэло. – Но, мне кажется, нам нужно покончить с пением, – продолжала она, – видимо, музыка слишком волнует сегодня графа.

И она встала, собираясь уйти.

– Консуэло! – повторил Альберт по-испански. – Если ты покинешь меня, моя жизнь кончена и я не захочу более возвращаться на землю!

С этими словами он упал без чувств у ее ног; перепуганные девушки позвали слуг, чтобы те унесли его и оказали ему помощь.

Глава XXXII

Графа Альберта с осторожностью положили на кровать, и, в то время как двое слуг, которые его перенесли, бросились искать капеллана, являвшегося как бы домашним врачом, и графа Христиана, приказавшего раз навсегда предупреждать его о малейшем недомогании сына, обе молодые девушки – Амалия и Консуэло – принялись разыскивать канониссу. Но прежде чем кто-либо из этих лиц успел прийти к больному, – а они сделали это с величайшей поспешностью, – Альберт исчез. Дверь его спальни была открыта, постель едва смята, – его отдых, по-видимому, продолжался не более минуты, – и все в комнате находилось в обычном порядке. Его искали всюду, но, как всегда бывало в подобных случаях, нигде не нашли. Тогда вся семья впала в то самое состояние мрачной покорности судьбе, о котором Амалия рассказывала Консуэло, и все стали ждать в молчаливом страхе (вошло уже в привычку его не выказывать), трепеща и надеясь, возвращения этого необыкновенного молодого человека.

Консуэло хотела бы скрыть от родных Альберта странную сцену, происшедшую в комнате Амалии, но та успела уже все рассказать, описав в самых ярких красках внезапное и сильное впечатление, какое произвело на ее кузена пение Порпорины.

– Теперь уже нет сомнения, что музыка вредна ему, – заметил капеллан.

– В таком случае, – ответила Консуэло, – я постараюсь всеми силами, чтобы он никогда больше не слышал моего пения, а во время наших уроков с баронессой мы будем так запираться, что ни единый звук не долетит до ушей графа Альберта.

– Это очень стеснит вас, дорогая синьора, – возразила канонисса, – но, к сожалению, не от меня зависит сделать ваше пребывание у нас более приятным.

– Я хочу делить с вами ваши печали и ваши радости, – ответила Консуэло, – и мое единственное желание – заслужить ваше доверие и дружбу.

– Вы благородная девушка, – сказала канонисса, протягивая ей свою руку, длинную, сухую и блестящую, как желтая слоновая кость. – Но послушайте, – добавила она, – я вовсе не думаю, чтобы музыка была действительно так вредна моему дорогому Альберту. Из того, что мне рассказала Амалия о сцене, которая произошла сегодня утром в ее комнате, я, напротив, вижу, что он испытал радость, быть может, слишком сильную. И, возможно, его страдание было вызвано именно тем, что вы слишком скоро прервали ваши чудесные мелодии. Что он вам говорил по-испански? Я слышала, что он прекрасно владеет этим языком, так же как и многими другими, усвоенными им с поразительной легкостью во время путешествий. Когда его спрашивают, как мог он запомнить столько различных языков, он отвечает, что знал их еще до своего рождения и теперь лишь вспоминает, так как на одном языке он говорил тысячу двести лет тому назад, а на другом – участвуя в крестовых походах. Подумайте, какой ужас! Раз мы ничего не должны скрывать от вас, дорогая синьора, вы еще услышите от племянника немало странных рассказов о его, как он выражается, прежних существованиях. Но переведите мне, вы ведь уже хорошо говорите по-немецки, что именно сказал он вам на вашем родном языке, которого никто из нас здесь не знает.

В эту минуту Консуэло почувствовала какое-то безотчетное смущение. Тем не менее она решила сказать почти всю правду и тут же объяснила, что граф Альберт умолял ее продолжать петь и не уходить, говоря, что она приносит ему большое утешение.

– Утешение! – воскликнула проницательная Амалия. – Он употребил именно это слово? Вы ведь знаете, тетушка, как много оно значит в устах моего кузена.

– В самом деле, он часто повторяет это слово, и оно имеет для него какой-то пророческий смысл, – отозвалась Венцеслава, – но я нахожу, что в этом разговоре он мог употребить его в самом обыкновенном смысле.

– А какое слово он повторял вам несколько раз, милая Порпорина? – настойчиво допрашивала Амалия. – Это было какое-то особенное слово, но волнение помешало мне его запомнить.

– Я и сама не поняла его хорошенько, – ответила Консуэло, делая над собой страшное усилие, чтобы солгать.

– Милая Нина, – сказала ей на ухо Амалия, – вы умны и осторожны, но ведь я тоже неглупа и прекрасно поняла, что вы и есть то магическое утешение, которое было обещано Альберту как раз на тридцатом году жизни. Не пытайтесь скрыть, что вы это поняли лучше меня: это небесное предопределение, и я не ревную к нему.

– Послушайте, дорогая Порпорина, – сказала канонисса, подумав несколько минут. – Когда Альберт вот так исчезал – внезапно, словно по волшебству, – нам всегда казалось, что он скрывается где-то поблизости, быть может, даже в самом замке, в каком-нибудь месте, известном лишь ему одному. Не знаю почему, но мне пришло в голову, что, если б вы сейчас запели и он услышал ваш голос, он вернулся бы к нам.

– Если б это было так! – проговорила Консуэло, готовая подчиниться.

– А если Альберт где-то поблизости и музыка только ухудшит его состояние? – заметила ревнивая Амалия.

– Ну что ж? – сказал граф. – Надо сделать эту попытку. Я слышал, что несравненный Фаринелли мог своим пением рассеивать черную меланхолию испанского короля, подобно тому как юному Давиду удавалось игрой на арфе укрощать ярость Саула. Попробуйте, великодушная Порпорина: душа столь чистая, как ваша, должна распространять вокруг себя благотворное влияние.

Консуэло, растроганная, села за клавесин и запела испанский церковный гимн в честь Богоматери-утешительницы, которому выучила ее в детстве мать. Он начинался словами «Consuelo de mi alma» («Утешение моей души»). Она спела его таким чистым голосом, с такой неподдельной простотой и верой, что хозяева старого замка почти забыли о предмете своей тревоги, всецело отдавшись чувству надежды и веры. Глубокая тишина царила и в самом замке и вокруг него; окна и двери были распахнуты настежь, чтобы голос Консуэло мог разноситься как можно дальше. Луна своим зеленоватым светом заливала амбразуры огромных окон. Все вокруг было спокойно. Душевные муки слушателей сменились чистым религиозным чувством, как вдруг тяжелый вздох, словно вырвавшийся из глубины человеческой груди, откликнулся на последние звуки голоса Консуэло. Вздох этот был так явствен и продолжителен, что все присутствующие услышали его; даже дремавший барон Фридрих приоткрыл глаза, думая, что его кто-то окликнул. Все побледнели и переглянулись, точно говоря друг другу: «Это не я. Может быть, это вы?». Амалия не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть, а Консуэло, которой показалось, что вздох этот раздался совсем подле нее, хотя она сидела за клавесином довольно далеко от всех остальных, так испугалась, что не могла вымолвить ни слова.

– Боже милосердный! – проговорила в ужасе канонисса. – Слышали вы этот вздох? Мне показалось, что он исходил из недр земли.

– Скажите лучше, тетушка, – воскликнула Амалия, – что он пронесся над нашими головами, как дуновение ночи.

– Должно быть, в то время как мы были поглощены музыкой, сова, привлеченная свечой, пролетела через комнату, а потому мы услышали легкий шум ее крыльев лишь тогда, когда она уже вылетела из окна, – высказал свое предположение капеллан, у которого, однако, зубы стучали от страха.

– А может быть, это собака Альберта? – сказал граф Христиан.

– Здесь нет Цинабра, – возразила Амалия, – ведь где Альберт, там и Цинабр. И все-таки кто-то странно вздохнул. Решись я подойти к окну, я могла бы увидеть, не подслушивал ли кто-нибудь пение из сада, но, признаюсь, если б от этого зависела даже моя жизнь, у меня все равно не хватило бы мужества.

– Для девушки без предрассудков, для маленького французского философа вы недостаточно храбры, дорогая баронесса, – шепотом сказала ей Консуэло, силясь улыбнуться, – попробую, не окажусь ли я смелее.

– Нет, нет, не ходите туда, моя милая, – громко ответила ей Амалия, – и не храбритесь: вы бледны как смерть, и вам еще может сделаться дурно.

– Как при вашем горе вы можете быть способны на такие детские выходки, дорогая Амалия? – проговорил граф Христиан, медленным, твердым шагом направляясь к окну.

Выглянув наружу и никого не увидев, он спокойно закрыл окно со словами:

– Как видно, действительные горести недостаточно остры для пылкого воображения женщин. Их изобретательный ум всегда стремится добавить к ним какие-нибудь вымышленные страдания. В этом вздохе нет, конечно, ничего таинственного. Кто-то из нас, растроганный прекрасным голосом и огромным талантом синьорины, безотчетно для себя самого издал нечто вроде восторженного возгласа, вырвавшегося из глубины души. Быть может, это произошло даже со мной, хотя я сам этого и не заметил. Ах, Порпорина, если вам и не удастся излечить Альберта, то, по крайней мере, вы сумеете излить небесный бальзам на раны не менее глубокие, чем те, от которых страдает он.

Эти слова доброго старика, всегда разумного и спокойного, несмотря на удручавшие его семейные невзгоды, тоже были небесным бальзамом для Консуэло. Ей захотелось опуститься перед ним на колени и попросить благословить ее так, как благословил ее Порпора, расставаясь с ней, и как благословил ее Марчелло в тот прекрасный день ее жизни, с которого началась для нее вереница печальных и одиноких дней.