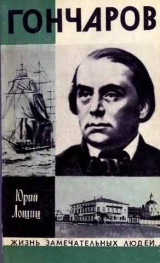

Текст книги "Гончаров"

Автор книги: Юрий Лощиц

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)

Да, ребятам необходимо общество сверстников. Это ему проще – с его многолетней привычкой к уединенности: можно днями не видеть никого и не страдать от этого. Впрочем, к разгару сезона в городок с каждым годом стало наезжать все больше и больше народу – даже ему, нелюдиму, в глаза бросается.

Несколько раз за эти годы отдыхали в Дуббельне и ого петербургские друзья и знакомцы: Софья Никитенко, писатели Лесков и Боборыкин, знаменитый столичный юрист Анатолий Федорович Кони. Последнего Гончаров помнит еще мальчиком, так как был близко знаком с его родителем, Федором Алексеевичем Кони, известным в свое время автором водевилей и театральным критиком. В 80-е годы между Гончаровым и Кони-младшим устанавливаются прочные дружественные отношения, которые не прервутся уже до самой смерти романиста.

Анатолию Кони Иван Александрович пишет из Дуббельна чаще, чем другим. Пишет не только о себе и о своем. Живо интересуется служебными и личными обстоятельствами человека, который для него есть олицетворение молодой России – ее здоровых, честных, созидательных сил. Узнав о том, что Кони собирается в инспекционную поездку в связи с местными злоупотреблениями, Гончаров восклицает в письме: «Но где взять 50 Анатолиев Федоровичей, чтобы внести дезинфекцию в 50 провинции?»

Мнения о книжных новинках, иностранных и русских, о политических событиях в жизни страны перемежаются в «дуббельнских» письмах зарисовками частного характера, как правило, лапидарными, но предельно выразительными. В письме к редактору «Вестника Европы» есть, например, следующая сценка – как бы карандашный набросок, выполненный рукою мастера: «Служил архиерей, были все власти – и староста после обедни пригласил всех, в том число и меня – к завтраку-обеду. Первые слова архиерея, когда нас познакомили, были: «Читал Обрыв:каков Волохов-то, а?»

Это архиерей-то читает Обрыв, вместо Стоглава или Апокалипсиса – каковы современные преосвященные!»

Тут за благодушной улыбкой проглядывает иное, попутное настроение: а все-таки польщен старый писатель.

Вообще дар легкой беззлобной иронии, всю жизнь составлявшей неотъемлемое свойство литературного поведения Гончарова, с годами не исчезает, не переходит в старческое брюзжание. Наоборот, оставаясь тактичной, ненавязчивой, ирония как бы еще прибавляет в изяществе.

Вот одна из множества жалоб на непогоду – ее писатель неожиданно закрепляет в форме стихотворного экспромта, в котором пародируются общие места предсимволистской поэзии:

«Ни благорастворения воздухов, ни изобилия плодов земных, а токмо

Ветры ревущие,

Душу гнетущие,

Волны кипящие,

Сердце мутящие.

Громы гремящие,

Хляби отверстые,

Потоки льющие,

Страждущих злящие…»

С предельной скромностью, в обществе детей-воспитанников и их матери, за традиционным пирогом, водруженным на стол дуббельнской дачи, отметил Иван Александрович собственное семидесятилетие. Кажется, он мог в этот день вздохнуть с облегчением: удалось избежать юбилейного шума, который в Петербурге еще с весны возник было вокруг его имени.

Но, не успев в одном начинании, столичная общественность довела до конца другую юбилейную затею: в самый последний день 1882 года состоялось чествование писателя по случаю 50-летия его литературной деятельности (отсчитывая от времени публикации в «Телескопе»). Событие носило достаточно интимный характер. Помимо всего прочего, это объяснялось и тем, что в начале декабря Иван Александрович, впервые за многие годы, по-настоящему сильно разнемогся. Подвели глаза, их ведь он, если вспомнить, никогда не берег толком, а, наоборот, беспрестанно утомлял – и по писательской, и по служебной необходимости – дневным и ночным чтением рукописных и печатных строчек. В целые версты небось вытянулись строчки эти за полвека-то! И теперь – как расплата кровоизлияние с полной потерей зрения правого глаза. Накануне, придя по вызову, врач заставил его целые сутки просидеть в темной комнате, пустил кровь. Но ничего уже нельзя было поправить.

Годы брали свое. В тщедушном седовласом старце с тонкой сморщенной кожей на руках нелегко было бы узнать теперь того представительного, осанистого Гончарова, каким менее десяти лет назад изобразил его Крамской.

Особенно разительными покажутся перемены, происшедшие в. его внешности, когда прочитаешь словесный автопортрет, составленный писателем летом 1883 года: «Я смотрю в зеркало, в ванне, на себя и ужасаюсь: я ли этот худенький, желто-зелененький, точно из дома умалишенных выпущенный на руки родных старичок, с красным слепым глазом, с скорбной миной, отвыкший мыслить, чувствовать…»

Судя по беспощадности этого автопортрета, Гончаров, должно быть, застиг себя в минуту крайней усталости от борьбы с постоянной физической болью. В незрячем оке он все время, и в жару и в холод, чувствует «как будто вставленный горячий уголек». Как-то при осмотре окулист обнаружил нарыв на роговице и, опасаясь, чтобы процесс не перешел на здоровый глаз, произвел вытечку. На фотографии 1886 года (последней прижизненной?) писатель снят вполоборота, с затененным правым глазом, веко которого оп придерживает рукой.

Оправившись наконец после затяжной болезни, Гончаров понемногу начал возвращаться к воплощению посильных литературных замыслов. В феврале 1887 года он закончил мемуарные заметки, посвященные студенческим годам в Московском университете. К лету этого же года дописал еще один большой по объему очерк – «Слуги старого века», с подзаголовком «(Из домашнего архива)».

Прежде чем говорить подробнее об этой своеобычнейшей вещи, хочется напомнить одно высказывание Достоевского, удивительно точно раскрывающее характер народности гончаровского творчества. «Вспомните Обломова, вспомните «Дворянское гнездо» Тургенева, – читаем в «Дневнике писателя за 1876 год». – Тут, конечно, не народ, но все, что в этих тинах Гончарова и Тургенева вековечного и прекрасного, – все это оттого, что они в них соприкоснулись с народом; это соприкосновение с народом придало им необычайные силы. Они заимствовали у него его простодушие, чистоту, кротость, широкость ума и незлобие, в противоположность всему изломанному, фальшивому и рабски заимствованному».

Слова эти могут быть отнесены и к «Слугам старого века» – не только потому, что в своем позднем очерке Гончаров отчасти как бы воскрешает атмосферу «Обломова», живописуя на автобиографическом материале типичные отношения «барина» и «слуги». В предисловии к очерку писатель затрагивает тот самый вопрос о народности литературы, который так волновал Достоевского и по-особому актуализировался в идеологии и литературной практике народничества.

По тому, как складывались его жизненные обстоятельства с самого детства, по роду службы, пишет Гончаров, он никогда не имел возможности для обстоятельного знакомства с бытом и нравами крестьянской России. «Я не владел крестьянами, не было у меня никакой деревни, земли; я не сеял, не собирал, даже не жил никогда по деревням». Исключение, как мы помним, – два года учебы в репьевском пансионате.

Вот почему и не брался никогда изображать сцены собственно народной жизни. «Зачем мне было напрашиваться на явную, ненужную неудачу?» К тому же более или менее длительное пребывание в крестьянской среде еще не дает писателю права считать себя истинным знатоком и выразителем народного начала. «Я знавал некоторых народников, поэтов, повествователей. Они тоже любило больше сближаться с народом издали, сидя у себя в деревенском кабинете, заходили в крестьянские избы отдохнуть, спрятаться от непогоды, словом, барски, привозя с собой все принадлежности такого утонченного комфорта, перед которым бледнел мой скромный «эпикуреизм».

Но народ можно знать и не живя постоянно в деревне. Многочисленные группы городских простолюдинов – разве не тот же народ, по языку, по привычкам, по миросозерцанию? Конечно, приходится делать и поправки: условия существования в громадном чужом городе, в отрыве от родных и от природы, при «барах» – а среди этих попадаются самые разные – все это слишком на многих действует разрушающе. С такой точки зрения особенно поучительно приглядеться к типу городского слуги, в котором наивность, кротость и внутренняя чистота крестьянского естества так часто соседствует со всевозможными «благоприобретениями». Среди последних особенно неприятное, конечно, пьянство.

Гончаров с симпатией, по и с грустью описывает нескольких своих слуг (Валентин, Антон, Петр, Степан с Матреной), в каждом из которых прекрасные природные задатки и способности были в той или иной степени утеснены страстью к хмельному. «О, ты, вздыхал я с грустью про себя, ходя взад и вперед по зале: – «о ты, велено вино! ты иго, горшее крепостного права: кто и когда изведет тебя, матушка Русь из-под него?» [17]17

Интересно сопоставить эти слова писателя с фрагментом из его же письма к С. Никитенко: «Нам в России… предстоит решить свою особенную экономическую задачу, какой на Западе нет: это – изобрести пли создать другую большую отрасль дохода государственного, которая заменила бы питьейный доход, а затем уже начать великое дело – отучать народ от пьянства. Это будет вместе и нравственная задача. Авось Бог даст нам какого-нибудь финансиста и моралиста с светлой головой и великим сердцем между министрами, который примирит выгоды государства с нравственностью. Вино морально убивает большую часть, что есть лучшего в народном духе, в силах и дарованиях. Это не ново, но требует непрестанного повторения, чтобы народ проникся идеею воздержания, как одиннадцатою заповедью». Как видим, здесь перед нами еще один пример, подтверждающий, что эпистолярное творчество служило Гончарову своего рода запасником идей для будущих художественных произведений.

[Закрыть]

Повествователь в «Слугах старого века» не только «вздыхает» и задает себе безответные вопросы. Иногда ему буквально приходится нянчиться с кем-либо из слуг – убеждать, усовещивать. В ситуациях такого рода при всей их плачевности раз от разу проглядывает комизм, состоящий в том, что «барии» и слуга как бы меняются местами, и уже неясно в конце концов, кто кому служит.

С любовью и восхищением описаны преданность, незлобие слуги Матвея, богатырская сила Антона («Вылитый Илья Муромец!»), который у себя в деревне, оказывается, ходил с дубьем на волков и более полета хищников порешил, «а после уж и счет потерял».

И еще один большой очерк написан Гончаровым в том же 1887 году – воспоминания «На родине». Кроме чисто художественных своих достоинств, все три очерка ценны как незаменимый источник для биографии писателя. Например, содержание «Слуг старого пека» позволяет уточнить, где и в какие годы Гончаров жил в Петербурге. Одна из его квартир, упоминаемых в очерке, находилась на Литейной, рядом с Мариинской больницей (по нынешней нумерации дом № 52). Это помещение романист снимал до отбытия в кругосветное плавание и возвратился уже в другую квартиру, подысканную для пего друзьями, которая располагалась совсем недалеко от прежней, – на Невском проспекте, в доме Кожевникова (ныне № 51). Комнаты были здесь окнами во двор.

Территориально близкой к двум предыдущим оказалась и последняя квартира – в доме генерала Устинова на Моховой улице, все в той же части города, между Невским и южным берегом Невы.

Вообще с этой частью столицы связано, пожалуй, большинство петербургских маршрутов писателя – литературных, служебных, всех иных. В доме купца Лопатина, на углу Невского и набережной Фонтанки, бывал он когда-то у Белинского. В угловом здании, выходящем на Литейный проспект и Бассейную улицу, навещал Некрасова, сюда же заносил статьи для газеты «Голос», которую издавал Краевский. На Гагаринской набережной сиживал вечерами у Алексея Константиновича и Софьи Андреевны Толстых. И семейство Никитенко жило недалеко от Моховой – на углу Фурштадтской и Воскресенской. И к Кони-младшему, на Надеждинскую, можно было ходить пешком.

На Театральной улице располагалось Министерство просвещения, где служил он во времена писания «Обломова». В особняке княгини Волконской на набережной Фонтанки находилось Главное управление по делам печати. В общем-то все близко для такого заядлого, неутомимого ходока, каким оставался Иван Александрович и теперь, на восьмом своем десятке: Летний сад, куда он забредал иногда пообедать и подышать ветерком с Невы; Миллионная, где в доме архитектора Штакеншнейдера не раз присутствовал на литературных вечерах, в обществе известнейших писателей столичных, а рядом и Мраморный дворец: сюда с недавних пор стал приглашать его литератор совсем еще неопытный и робкий – Константин Константинович Романов, великий князь, поклонник Байрона, Шиллера и Гёте. Человек этот, вошедший в историю русской поэзии под инициалами «К. Р.», среди своих многочисленных августейших родичей был, что называется, белой вороной. Автор стихотворных драм на мифологические сюжеты и лирических миниатюр, он выделялся и внешностью своей: в топких чертах как бы изможденного лица проступало что-то страдальческое, доп-кихотовское.

Переписка началась, когда Ивану Александровичу было около семидесяти двух, а поэту, ищущему наставлении и советов литературного оракула, – двадцать шесть. Гончаров с добросовестностью профессионала-наставника разбирал присылаемые ему сборники и отдельные вещи, предостерегал от неумеренного подражания великим, вспоминал о своих давнишних начатках и навыках (в основном по части сжигания ранних экзерсисов), делился мнениями о поэтах современных. Из самых новейших он может отметить, пожалуй, лишь одного – графа Голенищева-Кутузова. «Есть еще у нас (да и везде – кажется – во всех литературах) целая фаланга стихотворцев, борзых, юрких, самоуверенных, иногда прекрасно владеющих выработанным, красивым стихом и пишущих обо всем, о чем угодно, что потребуется, что им закажут. Это – разные Вейнберги, Фруги, Надсоны, Минские, Мережковскиеи прочие…»

Как бы пи был стихотворец оснащен технически, никакое мастерство не заменит искренности, она – нерв поэзии. «Только пережитые самим писателем горькие опыты помогают глубоко видеть, наблюдать и писать чужую жизнь в ее психических и драматических процессах. Вас от горьких, потрясающих опытов охраняют пока юные годы, а всего более высокое, огражденное, обеспеченное и исключительное положение. Может быть – они и настанут когда-нибудь, а лучше бы но наставали никогда».

«К. Р.» умер в 1915 году. Его тихой интимной лирики так и не коснулось никогда дыхание великих бурь и «горьких, потрясающих опытов».

Те редкие посетители, которые навещают Гончарова в 80-е годы на его петербургской квартире либо видят мельком в Дуббельпе, как правило, отмечают два впечатления – патриархальной замкнутости, отшельнической отгороженности писательского быта и, с другой стороны, неизменного радушия, с которым седовласый и седобородый старец, худощавый, подвижный, разговорчивый, принимает симпатичных ему гостей. Тридцать лет «сидения» на Моховой не прошли даром: стиль жизни откристаллизовался, высветлилось главное – сосредоточенность на приведении в порядок своего литературного хозяйства, на заботах о «семье». Определился и словесный образ жилья и поведения, расцвеченный неизменной гончаровской самоиронией: «моя петербургская Обломовка»; «остаюсь Вашим богомольцем и моховиком»; «я сижу как старый тетерев дома»; «мой склеп»; «опять прячусь в свою пещерку». А в письме к старинному своему приятелю по кругосветному походу, а ныне адмиралу русского флота Константину Константиновичу Посьету с улыбкою замечает: «Моя стезя темна и скромна… поэтому куда я раз упал камнем, там и лежу, обрастая мхом, начиная с Моховой своей квартиры, где живу 18 лет, до седого мха на подбородке».

Теперь, к концу 80-х, и в любимом своем всегдашнем занятии – писании писем – приходилось ему ограничиваться. Рука все хуже слушается. Почерк заметно поменялся: укрупнились, огрубели буквы, так что иногда и неясно: он ли сам писал, диктовал ли Сане или еще кому-нибудь из воспитанников – все ребята теперь грамотеи.

В 1888 году Гончаров написал статью, которая и при жизни его, а особенно после смерти доставила немало хлопот издателям, биографам, исследователям творчества романиста. Дело в том, что в этой статье, озаглавленной «Нарушение воли», он резко выступил против практики публиковать личную переписку деятелей литературы и искусства, в частности, просил «не печатать ничего» из его собственных писем, кроме того, что опубликовано при жизни автором, а все его письма, хранящиеся у других лиц, уничтожить после их смерти.

Категоричность гончаровского требования объяснялась тем, что накануне как раз появилось несколько публикаций писем (Пушкина, Тургенева, Крамского), издатели которых проявили бесцеремонность, придав огласке множество интимных сведений, к тому же касающихся и еще живых лиц. Как тут было ему не убояться и за себя? Многие сотни писем написаны за долгую жизнь, причем ни одного из них он никогда не «цензуровал» на предмет будущего обнародования. Писал под всякое настроение, не стеснялся обнажать свои сокровенные чувства. И вдруг в один ужасный день благодаря достижениям просвещенного века окажется, что его подноготную нужно, просто позарез необходимо знать всем и каждому!

Дата неизвестна, но можно предполагать, что где-то в хронологическом соседстве с «Нарушением воли» и была произведена в доме на Моховой, 3 та решительная и безжалостная чистка собственного архива, когда в каминном пламени испепелились целые кипы бумаг, потерявших ценность для их хозяина, а для будущих его биографов, как знать, может быть, и бесценных.

Требования Гончарова, изложенные в «Нарушении воли», в общем-то никогда не соблюдались. Вскоре же после его смерти одна за другой последовали публикации – хотя и со ссылкой на суровый запрет и с объяснением, почему запрет этот при всем уважении к памяти усопшего невозможно соблюсти. Гончаровская эпистолярия – явление слишком самобытное, слишком сущностно литературное, чтобы время могло оставить ее за пределами культуры.

Весной 87-го года он пишет А. Ф. Кони: «Около меня ходит удар: то в ухо хлестнет, то приходится на улице опереться на стенку, чтоб от головокружения не упасть, – не то так ноги окоченеют.

Я не боюсь собственно удара, т. е. решительного, наповал, но я боюсь его хвоста, боюсь ударов по частям, что может затянуться».

Да, жизнь – это борьба. Но не только и не столько она борьба – так он это понимает, – сколько нечто большее. Тому же Анатолию Федоровичу: «Боритесь и помните, что жизнь есть – терпение и что спасается и выходит победителем только «претерпевший до конца».

Сколько ему самому еще терпеть? В 1888 году опасение подтвердилось: подкараулил его второй апоплексический удар, именно такой, какого опасался, – «хвостатый».

Но он встал на ноги и после этого.

Дети, дети – вот кто не дает ему умирать. Саня скоро окончит свое педагогическое училище. Леночка незаметно добралась уже до высшего класса гимназии. Снова надо думать о даче на лето. Далеко ездить он уже не может. Дуббельн отменяется. Нарва, Павловск, Старый Петергоф – вот это ему еще по силам.

Дети, которых он столько лет поддерживал, поддерживают теперь и его – в том числе и в буквальном смысле слова: по вечерам, в сумерки, когда он плохо видит (да и слышать стал хуже), водят его под руки по дорожкам.

Каждую весну он встречает теперь с особым волнением: пе последняя ли? А все-таки дождался! «В Летнем саду трава свежая хочет показаться, но не решается. На улице, особенно на Неве рта разевать не следует». Свежий ветер с залива морщит невскую воду, мешает идти насупротив, подталкивает старого в спину: домой давай!

«Сегодня пойду купить тебе полотенец», – сообщает Сане в записочке. И внизу – «Старичок».

Ей же: «Хожу с Марьей (кухарка? – Ю. Л.) за котлетками в лавку и очень устаю… (Значит, Александра Ивановна заболела? – Ю. Л.) Что делать, надо терпеть».

И опять Анатолию Кони: «Я с умилением смотрю на тех сокрушенных духом и раздавленных жизнью старичков и старушек, которые, гнездясь по стенкам в церквах или в своих каморках перед лампадкой, тихо и безропотно несут свое иго, видят в жизни и над жизнью только крест и Евангелие, одному этому верят и на одно надеются. Это глупые и блаженные, – говорят мудрецы-мыслители… Нет, это те, которым открыто то, что скрыто от умных и разумных».

В своих опубликованных воспоминаниях о Гончарове (который, кстати, высоко отзывался о литературном даровании молодого друга) Кони приводит это письмо как свидетельство духовного смирения и того глубинного спокойствия, которое теперь все сильнее, полновластнее овладевало всем существом писателя.

Во время одной из встреч с Софьей Никитенко Иван Александрович доверил ей на сбережение сохраненную часть своего архива, в том числе рукопись «Необыкновенной истории».

Держать в руке перо ему теперь совсем невмочь. Но сознанием овладевают все новые и новые литературные заботы. Так появляются очерк «Месяц май в Петербурге», юмористический рассказ «Уха». А за несколько недель до смерти – еще рассказ «Превратность судьбы». Стиль повествования легок, ясен, ни одной лишней детали. Более пятидесяти лет прошло, как услыхал он сюжет, легший в основу рассказа, – историю о злоключениях русского офицера, не имеющего достаточных средств к существованию, но в конце концов щедро вознагражденного судьбой. История эта до такой степени отстоялась у пего в памяти, что теперь вылилась на бумагу как бы сама собой, уже независимо от его умения, его воли, от него самою.

На восьмидесятом году жизни, осенью 1891 года, он слег от воспаления легких, и перемочь эту болезнь оказалось ему уже не по силам. «Я посетил его за день до его смерти, – сообщает А. Ф. Кони, – и при выражении мною надежды, что он еще поправится, он посмотрел на меня уцелевшим глазом, в котором еще мерцала и вспыхивала жизнь, и сказал твердым голосом: Нет, я умру! Сегодня ночью я видел Христа, и он меня простил…»

Кажется, это было так еще недавно.

Но как все же далеко, как головокружительно далеко! Какие ураганы, какие штормы прогрохотали над крышами имперской столицы! Сколько сгорело ненужных страниц, сколько имен исчезло в безвестье! Какие гордые монументы стали прахом!.. Какие репутации позорно провалились на глазах у новых поколений! Где «цивилизаторы» России, новая жадная ее орда – банкиры, заводчики и лендлорды, любители чужого хлеба, чужого леса, чужого золота, дарового скотьего труда, – где они?..

Все сметены валом народного гнева.

Безвозвратно ушло в прошлое все, что было обречено самой историей. Не стало старой России. Но то, что она выстрадала за долгие века жизни, то, что составляло славу и честь ее нетленную, мысль ее сердечную, не погибло, не испепелилось, сияет и ныне. Такова правда истории: истинное неподвластно времени, ибо оно – вечное.

В чудесно звучащем самородке Русского Слова среди других голосов явственно различим и голос Ивана Гончарова. Его творения издаются в нашей стране миллионными тиражами, переведены на многие языки населяющих ее народов. Они стали достоянием не только отечественной, но и мировой культуры. Герои Гончарова вступают в диалог все с новыми и новыми поколениями читателей. Время обнаруживает в этих героях неиссякаемые запасы содержательности. Уже после смерти своего создатели произведения Гончарова выдержали испытание сценой – и выдержали его с честью: инсценировки трех романов сделались в наши дни подлинной театральной классикой. Гончаровская Одиссея – описание собственного кругосветного плавания – продолжает волновать сердца молодых романтиков, зовет их в дальние дороги. Но более всего книги Гончарова учат любить Родину – великую и малую, начинающуюся от порога родительского жилья. Извечную и молодую.

…По весне ветер пригонит с Балтики ослепительные охапки облаков, они летят над Невой и каналами, над куполами и шпилями, над узенькой Моховой, летят за окраины, над весенней землей, освежая ее стремительными тенями, – над лесами и пашнями, над взблесками озер и речек, над Валдаем, мимо громадной ребрастой Москвы, – туда, к Волге, к ее острым зеркальным вспышкам, к лугам бескрайним, к играющим в оврагах снеготалам, к обрыву и роще за обрывом, к незабвенному Венцу, к горизонтам, тонущим в мареве, будто в морях ласковых, – все летят, летят и летят, радуясь свету и воле.