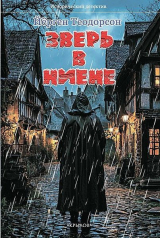

Текст книги "Зверь в Ниене"

Автор книги: Юрий Гаврюченков

Жанр:

Исторические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 31 страниц)

Не успел Джордж продолжить эту мысль, как к нему обратился председатель суда, отсутствовавший буквально пару минут.

– Джордж Эдалджи, вынесенный вам вердикт справедлив. Присяжные ходатайствуют о смягчении приговора ввиду занимаемого вами положения. Наша задача – определить меру наказания. Мы должны учитывать ваш статус и серьезность меры наказания для вас лично. В то же время мы должны учитывать состояние дел в графстве Стаффорд и округе Грейт-Уэрли, поскольку нынешняя ситуация покрыла позором эти края. Вы приговариваетесь к семи годам каторжной тюрьмы.

По залу суда прокатился приглушенный рокот; какой-то гортанный, но невыразительный звук. Джордж подумал: не может быть – семь лет, я не выдержу семи лет каторги, даже если меня будет поддерживать взор сестры. Пусть мистер Вачелл объяснит это суду, пусть внесет протест.

Однако со своего места поднялся не адвокат, а мистер Дистэрнал: после вынесения обвинительного приговора не грех было проявить великодушие. Сторона обвинения решила не добиваться судебного преследования по пункту отправки сержанту Робинсону письма с угрозой убийства.

– Уведите осужденного.

Тут констебль Даббс взял его за локоть и, не дав Джорджу обменяться прощальным взглядом с родными и напоследок обвести глазами зал суда, где он с такой уверенностью ожидал торжества справедливости, потащил его к люку и увел в сумрачный, мигающий газовыми фонарями подвал, а там вежливо объяснил, что с учетом вердикта обязан до транспортировки в тюрьму держать его в конвойном помещении. Мыслями еще оставаясь в зале суда, Джордж сидел безучастно и перебирал в уме все, что вместили в себя минувшие четыре дня: свидетельские показания, ответы, полученные при перекрестном допросе, процессуальные тактики. У него не было претензий ни к добросовестности солиситора, ни к правомерности действий судебного адвоката. Что же касалось противоположной стороны, мистер Дистэрнал представил версию обвинения изобретательно и антагонистично, чего и следовало ожидать; да, в самом деле, мистер Мик точно охарактеризовал его умение лепить кирпичи в отсутствие соломы.

На этом Джордж исчерпал свои способности к взвешенному профессиональному анализу. На него нахлынула бесконечная усталость, смешанная с перевозбуждением. Мысли утратили свое последовательное и плавное течение: они отклонялись от курса, неслись вперед или тонули под тяжестью эмоций. Ему вдруг пришло в голову, что считаные минуты назад лишь немногие – главным образом полисмены и, возможно, невежественные глупцы-обыватели, что колотили в двери проезжающего полицейского кэба, – всерьез считали его виновным. Зато теперь – от этой мысли его захлестнул стыд – такое мнение разделяли почти все. Читатели газет, бирмингемские коллеги-солиситоры, пассажиры утреннего поезда, которым он раздавал рекламные листки своей книги по железнодорожному праву. Потом воображение стало рисовать отдельных лиц, уверовавших в его виновность: таких как начальник станции мистер Мерримен, и учитель начальных классов мистер Босток, и мясник мистер Гринсилл, который отныне всегда будет ассоциироваться у него с графологом Гаррином, решившим, будто он способен писать всякую мерзость и грязь. Да что там Гаррин – ни мистер Мерримен, ни мистер Босток, ни мистер Гринсилл теперь в этом не сомневались, равно как и в том, что он способен истязать животных. Так же будут считать и горничная в доме викария, и церковный староста, и Гарри Чарльзуорт, якобы друг. Даже сестра Гарри, Дора, будь она реальной девушкой, сейчас преисполнилась бы отвращения.

Ему представилось, как на него глазеют все эти люди, а вместе с ними еще и сапожник, мистер Хэндс. Тот, наверное, вообразит, что Джордж после тщательной примерки новых ботинок преспокойно отправился домой, поужинал, для вида улегся в постель, а потом выскользнул на улицу, пробежал через луг и полоснул ножом пони. А вообразив всех этих свидетелей и обличителей, Джордж испытал такой прилив жалости к себе и к своей загубленной жизни, что захотел на веки вечные остаться, если только позволят, в этом мрачном подземелье. Но не успел он утвердиться на этом уровне мучений, как его понесло дальше: ведь все эти уэрлийские обыватели будут уничтожать презрительными взглядами не его самого – по крайней мере, в ближайшие годы, – а его родных: отца, поднимающегося на кафедру, мать, обходящую прихожан; Мод, забежавшую в лавку, Хораса, приехавшего из Манчестера, если он вообще захочет приехать домой после такого падения родного брата. Каждый встречный, провожая их глазами, будет указывать пальцем и приговаривать: их сын, их брат совершил уэрлийские зверства. Да, он обрек родных, которые были для него всем, на нескончаемое публичное унижение. Они-то знали, что он невиновен, но это лишь усугубляло его позор.

Они знали, что он невиновен? Отчаяние вгрызалось в него все глубже. Близкие знали, что он невиновен, но разве могли они отрешиться от всего, что увидели и услышали за минувшие четыре дня? А что, если их вера в него пошатнется? Когда они говорили, что верят в его невиновность, как это следовало понимать? Чтобы убедиться в его невиновности, им нужно было либо всю ночь напролет сидеть без сна, не спуская с него глаз, либо оказаться на лугу возле шахты, когда туда нагрянул какой-нибудь безумец из батраков со зловещим клинком в кармане. Вот тогда, и только тогда они могли бы знать доподлинно. А они всего лишь верили, искренне верили. Но что, если со временем эту веру начнет подтачивать какая-нибудь фраза мистера Дистэрнала, некое утверждение доктора Баттера или их собственное давнее, потаенное сомнение на его счет? И ведь это станет для них еще одним полученным от него ударом. Окажется, что он толкнул их на гнетущий путь сомнений. Сегодня: мы знаем Джорджа и знаем, что он невиновен. Но через три месяца, вполне возможно: мы думаем, что знаем Джорджа, и верим, что он невиновен. У кого повернется язык осуждать такие градации?

Приговор вынесли не только ему; приговор вынесли всей их семье. Если он виновен, то некоторые сделают вывод, что его родители, по всей вероятности, опустились до лжесвидетельства. Если после этого отец начнет читать проповедь о том, как различить добро и зло, не сочтут ли прихожане, что перед ними лицемер или олух? Если мать придет навестить обездоленных, не попросят ли ее приберечь свое сочувствие для преступника-сына, который прозябает за решеткой? Приговор, вынесенный родителям, – на его совести. Настанет ли конец этим тягостным раздумьям, этим беспощадным нравственным вихрям? Он ожидал, что падет еще ниже, будет смыт, утоплен; однако мысли его снова обратились к Мод. Под фальшивое насвистывание констебля Даббса, сидя на жестком табурете за железной решеткой, Джордж раздумывал о сестре. Она источник его надежды, она удержит его от падения. Он в нее верил, он знал, что она не дрогнет, потому что перехватил ее взгляд в зале суда. Этот взгляд не требовал истолкования, был неподвластен времени и злобе, излучал любовь, доверие, надежность.

Когда толпы у здания суда рассеялись, Джорджа доставили обратно, в Стаффордскую тюрьму. Здесь его встретило иное мироустройство. С момента своего ареста он содержался под стражей и, естественно, привык считать себя заключенным. Но фактически он сидел в лучшей камере лазарета, по утрам читал свежую прессу, питался домашней едой, имел возможность писать письма. Эти условия он бездумно считал временными, сопутствующими, краткосрочно-очистительными.

А теперь он сделался настоящим заключенным, и чтобы в этом не оставалось сомнений, у него забрали одежду. В этом была ирония судьбы, поскольку Джордж не одну неделю сокрушался и досадовал, что пошел под арест в несуразном летнем костюме и никчемной соломенной шляпе. Не придавал ли ему этот костюм легкомысленный вид, определяя исход дела? Трудно сказать. Как бы то ни было, костюм и шляпу забрали, а взамен выдали тяжелую колючую тюремную робу из войлока. Куртка оказалась широка в плечах, брюки собирались гармошкой на коленях и щиколотках; ему было все равно. Выдали также безрукавку, головной убор и грубые башмаки.

– На первых порах у вас легкий шок будет, – предупредил тюремный надзиратель, связывая в узелок летний костюм Джорджа. – Но большинство как-то притирается. Даже ваша братия, не в обиду будь сказано.

Джордж кивнул. Он с благодарностью отметил, что тюремщик говорит с ним тем же тоном и с той же вежливостью, что и в течение двух последних месяцев. Это его удивило. Он ожидал, что по возвращении в тюрьму графства его, ни в чем не повинного человека с публично навешенным ярлыком «виновен», встретят лишь плевки да брань. Но похоже, эта устрашающая перемена существовала исключительно в его воображении. Надзиратели держались как прежде по одной простой, удручающей причине: они с самого начала считали его виновным, и вердикт присяжных только подтвердил их предположения.

Наутро ему в порядке одолжения принесли газету, чтобы он в последний раз посмотрел, как его жизнь растаскивают на газетные заголовки, как его история утратила противоречивость и сплавилась в один юридический факт, как его характер, который раньше формировал он сам, теперь очерчивается другими.

СЕМЬ ЛЕТ КАТОРЖНЫХ РАБОТ

УЭРЛИЙСКОМУ ИЗУВЕРУ ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР

АРЕСТАНТ НЕ РАСКАЯЛСЯ

Мало что понимая, просто по привычке, Джордж пробежал глазами всю газетную полосу. История женщины-хирурга мисс Хикмен, похоже, себя исчерпала, растворившись в загадочности и неизреченности. Джордж отметил, что Буффалло Билл, отработав лондонский сезон и завершив длившиеся 294 дня гастроли по провинциям, дал прощальное выступление в городе Бертон-он-Трент и готовился вернуться в Соединенные Штаты. А для «Газетт» не менее важным, чем приговор уэрлийскому «скотоубийце», оказался опубликованный здесь же репортаж:

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ АВАРИЯ В ЙОРКШИРЕ

Столкновение двух поездов в туннеле

Погиб один человек, пострадали 23

Драматический рассказ жителя Бирмингема

В Стаффорде его продержали еще двенадцать дней; родителям позволили ежедневно навещать сына. Уж лучше было бы ему оказаться в тюремном фургоне, везущем его в самый дальний край королевства. Во время этого затянувшегося прощания родители держались так, словно бедственное положение Джорджа стало результатом какой-то бюрократической ошибки, которая вскоре будет исправлена при обращении к соответствующему должностному лицу. Викарий, получавший многочисленные письма поддержки, уже с энтузиазмом рассуждал о широком общественном движении. В глазах Джорджа отцовское рвение граничило с истерией, выросшей из чувства вины. Джордж отнюдь не считал свое положение временным, и планы отца не приносили ему ни малейшего утешения. Они выглядели не более чем проявлением веры.

По истечении двенадцати дней Джорджа перевели в Льюис. Здесь ему выдали новую арестантскую форму из небеленой парусины. На груди и на спине чернели две широкие вертикальные полосы и жирные, небрежно выведенные стрелки. Форма также включала неуклюжие штаны, черные гетры и башмаки. Один из надзирателей объяснил, что Джордж у них – звезданутый, а потому начнет тянуть свой срок с трехмесячного пребывания на карантине: может, по ходу дела еще навесят, но уж точно не скостят. «На карантине» – то бишь в одиночке. С этого все звезданутые начинают. Поначалу Джордж неправильно понял: ему думалось, что звезданутый – это тот, кто дурно проявил себя за время судебного процесса: не иначе как его, осужденного за особо тяжкое преступление, полагалось изолировать от остальных заключенных, дабы те не обрушили свой гнев на потрошителя скота. Но нет, просто досье отбывающих первый срок помечали звездочкой, вот и все. Если вторично сюда попадешь, разъяснили ему, будешь зваться второходом, а коли зачастишь – рецидивистом или профессиональным преступником. Джордж сказал, что возвращаться не собирается.

Его привели к начальнику тюрьмы, старику с военной выправкой, который удивил Джорджа, когда, внимательно посмотрев на досье, тактично осведомился, как произносится его фамилия.

– Э-э-эдл-джи, сэр.

– Э-э-эйдл-джи, – повторил за ним начальник тюрьмы. – Впрочем, обращаться к вам будут «номер три», а по-другому вряд ли.

– Да, сэр.

– Тут сказано: англиканского вероисповедания.

– Да. У меня отец – викарий.

– Так-так. А мать у вас… – Начальник, похоже, затруднялся корректно сформулировать вопрос.

– Она шотландка.

– Угу.

– Мой отец по происхождению парс.

– Вот это мне понятно. В восьмидесятые годы я в Бомбее служил. Прекрасный город. Вы там хорошо ориентируетесь, Эйдл-джи?

– К сожалению, за пределами Англии я не бывал, сэр. Только Уэльс посетил.

– Уэльс, – задумчиво протянул начальник. – Тут вы меня на шаг опережаете. Солиситор – правильно здесь указано?

– Да, сэр.

– Солиситоры нынче в дефиците.

– Прошу прощения?

– Солиситоры, говорю, нынче в дефиците. Обычно среди нашего контингента один-два встречаются. Был год – с полдюжины поступило, как сейчас помню. Но с последним мы расстались пару месяцев назад. Да с ним и поговорить не особо удавалось. Режим у нас строгий и соблюдается неукоснительно, сами увидите, мистер Эйдл-джи.

– Да, сэр.

– Есть у нас парочка биржевых маклеров, один банкир имеется. Я людям так говорю: хотите увидеть реальный срез общества – добро пожаловать в Льюис. – Начальник произносил заученные фразы, для пущей выразительности делая паузы в нужных местах. – Но вот аристократов, спешу добавить, у нас не водится. Да и… – он бросил взгляд в досье Джорджа, – англиканских священников сейчас тоже нет. Хотя изредка бывают. Непристойное поведение, всякое такое.

– Да, сэр.

– Я не собираюсь допытываться, что именно вы натворили, по какой причине, виновны вы или нет и собираетесь ли обжаловать приговор, – это все пустая трата времени, тем более что писать апелляцию министру внутренних дел – дохлый номер. Вы теперь в заключении. Отбывайте свой срок, соблюдайте все правила – и новых неприятностей у вас не будет.

– Как юрист, я привык соблюдать правила.

Джордж не имел в виду ничего особенного, но начальник тюрьмы вздернул голову, как будто его оскорбили. В конце концов он только и сказал:

– Ну-ну.

Правил и в самом деле было множество. Джордж обнаружил, что тюремщики – люди приличные, но крепко-накрепко связанные бюрократическими путами. В часовне класть ногу на ногу или складывать руки на груди нельзя. Баня – раз в две недели; личный обыск заключенного и досмотр его вещей – по мере необходимости.

На второй день к нему в одиночную камеру зашел надзиратель и спросил, не нужно ли Джорджу избавиться от ушей.

Джордж подумал, что вопрос более чем странен. Ни один вменяемый человек не захотел бы остаться без ушей; неужели у офицера есть на сей счет сомнения?

– Большое спасибо, но разрешите спросить: за что?

– Как это понимать: «За что?» – В голосе надзирателя зазвучала нешуточная угроза.

Джордж вспомнил допросы в полиции. Наверное, он позволил себе слишком высокомерный тон.

– Виноват, был не прав, – сказал он.

– Тогда в момент избавим.

Джордж вконец растерялся. Такое правило ему никто не объяснил. При ответе он тщательно выбирал слова и в особенности тон:

– Прошу прощения, но я здесь совсем недавно. Это обязательная процедура? Ведь без них я не смогу выслушивать и выполнять приказы.

Уставившись на Джорджа, надзиратель захохотал, сначала сдавленно, а потом взахлеб. На этот гогот из коридора прибежал его напарник – узнать, не случился ли у него припадок.

– Да не от ушей, номер двести сорок седьмой, а от вшей.

Джордж чуть шевельнул губами, не зная, можно ли заключенным улыбаться. Видимо, только по особому разрешению. Как бы то ни было, тот случай стал известен всей тюрьме и преследовал его не один месяц. Этот индус, дескать, такой маменькин сынок – даже про вшей не слыхал.

Но и без этого на его долю выпало немало испытаний. В камере не было нормальных удобств, а в самые необходимые моменты не было возможности уединения. Качество мыла не поддавалось описанию. Существовало также дурацкое правило, согласно которому стрижка и бритье разрешались только под открытым небом, из-за чего многие заключенные, в том числе и Джордж, все время простужались.

К изменению ритма жизни Джордж приспособился быстро. В 5:45 подъем. В 6:15 отпирание дверей, вынос ведра, развешивание постельного белья для проветривания. В 6:30 выдача инструмента, затем работа. В 7:30 завтрак. В 8:15 заправка коек. В 8:35 молитва в тюремной часовне. В 9:05 развод по камерам. В 9:20 прогулка. В 10:30 возвращение. Обход начальника тюрьмы и всякая бюрократия. В 12 обед. В 13:30 сбор жестяных плошек, затем работа. В 17:30 ужин, затем сдача инструмента. В 20:00 отбой.

Такого сурового, холодного и одинокого уклада жизни он еще не знал; спасал только этот строгий распорядок дня. Джордж всегда жил по четкому графику и отличался прилежанием как в ученичестве, так и в работе поверенного. Выходных он почти не устраивал – поездка с Мод в Аберистуит стала редким исключением, – а излишеств тем более не признавал, если не считать пиров ума и духа.

– Чего нашим «звезданутым» не хватает, – сказал ему капеллан во время первого из своих еженедельных посещений, – так это пива. Впрочем, не только «звезданутым». Второходам и рецидивистам тоже.

– Я, к счастью, не пью.

– Второе – это, конечно, табачные изделия.

– Опять же, мне и здесь повезло.

– И третье – газеты.

Джордж кивнул:

– Признаюсь, я уже прочувствовал, какое это жесткое ограничение. У меня привычка – читать по три газеты в день.

– И рад бы помочь… – сказал капеллан. – Но правила…

– Наверное, лучше уж лишиться желаемого раз и навсегда, чем время от времени тешить себя надеждой на поблажки.

– К сожалению, не все так рассуждают. Я видел, как люди сходят с ума от невозможности выпить и закурить. Кто-то жить не может без своей подруги. Кому-то подавай цивильную одежду, а попадаются и такие, кто не ценил, что имел, а теперь вдруг затосковал, скажем, по запаху летней ночи на заднем крыльце. Каждому чего-то не хватает.

– Я не строю из себя аскета, – ответил Джордж. – Просто в том, что касается газет, я способен мыслить практически. А в других отношениях я, видимо, такой, как все.

– И чего же вам больше всего не хватает?

– Пожалуй, – ответил Джордж, – мне не хватает моей жизни.

Капеллан, видимо, предположил, что Джордж, как сын викария, будет находить покой и утешение прежде всего в религии. Джордж не стал его разубеждать и охотнее многих посещал часовню; но опускался на колени, пел и молился с тем же настроением, что выносил за собой ведро, заправлял койку и работал – просто чтобы скоротать день. Заключенные по большей части работали в сараях, где плели циновки и корзины; «звезде», изолированной от всех на три месяца, полагалось работать у себя в одиночке. Джорджу выдали доску и мотки грубой веревки. Показали, как плести рогожи по форме доски. Медленно, с изрядными мучениями он изготавливал определенного размера прямоугольники. Когда сделал шесть штук, их забрали. Он начал следующую партию, потом еще одну.

Через пару недель он спросил одного из надзирателей, каково может быть назначение этих полотнищ.

– Кому, как не тебе, знать, двести сорок седьмой, кому, как не тебе.

Джордж попытался вспомнить, где видел такую рогожу. Когда стало ясно, что ответа у него нет, тюремщик взял два готовых прямоугольника и сложил вместе. После чего приставил их к подбородку Джорджа. Не найдя никакого отклика, он приложил полотнища к собственному подбородку и стал с шумным чавканьем и хлюпаньем открывать и закрывать рот.

От этой шарады Джордж совсем смешался.

– Нет, боюсь, не угадаю.

– Да ладно тебе. Соображай. – Надзиратель зачавкал еще громче.

– Не представляю.

– Лошадиные торбы, двести сорок седьмой, лошадиные торбы. Должен был угадать, ты ж с лошадками накоротке.

Джордж оцепенел. Стало быть, тюремщик знает; все до единого знают; чешут языками, потешаются.

– Их изготавливаю только я?

Надзиратель ухмыльнулся:

– Не считай, что ты какой-то особенный, двести сорок седьмой. Ты рогожи плетешь, и еще шестеро тем же занимаются. Другие их попарно сшивают. Третьи тесемки вьют, чтоб торбу к лошадиной голове привязывать. Четвертые все части вместе соединяют. А пятые упаковывают и к отправке готовят.

Значит, его не числили особенным. Это утешало. Он был просто заключенным среди заключенных, работал, как все, и преступление его не относилось к разряду особо тяжких; он мог выбирать для себя примерное поведение или нарушение дисциплины, но не имел никакого выбора в том, что касалось его статуса как такового. Даже профессия поверенного, как указал начальник тюрьмы, не была здесь чем-то из ряда вон выходящим. Джордж принял решение оставаться самым обыкновенным, насколько это возможно в подобных обстоятельствах.

Узнав, что ему назначено провести в одиночке шесть месяцев вместо трех, он не сетовал и даже не задавал вопросов. Положа руку на сердце, он считал, что так называемые «ужасы одиночного заключения», о которых пишут в газетах и книгах, сильно преувеличены. Для него отсутствие всякого соседства было предпочтительнее соседства нежелательного. Его не лишали возможности перемолвиться парой слов с надзирателями, с капелланом и с начальником тюрьмы, когда тот совершал обход, пусть даже приходилось ждать, чтобы те заговорили первыми. Голосовые связки он тренировал пением псалмов в часовне и ответами на вопросы. А на прогулках разговаривать обычно не возбранялось, хотя найти общие темы с шагавшим рядом арестантом зачастую оказывалось непросто.

Помимо всего прочего, в Льюисе была вполне приличная библиотека, и два раза в неделю Джорджа посещал библиотекарь, чтобы забрать прочитанные книги и оставить на полке новые. Джордж имел право на одну книгу познавательного характера и одну «библиотечную» книгу в неделю. В разряд «библиотечных» книг попадало все, что угодно, – от бульварного чтива до классики. Джордж поставил своей целью освоить все шедевры английской литературы, а также труды по истории ведущих держав. Ему, конечно же, разрешалось держать при себе Библию; правда, после ежедневной четырехчасовой борьбы с доской и джутом его привлекал не мерный слог Священного Писания, а очередной роман Вальтера Скотта. Сидя взаперти, Джордж, надежно защищенный от внешнего мира, читал, бывало, какой-нибудь роман, краем глаза ловил прикроватный лоскутный коврик и преисполнялся чувством, отдаленно напоминающим умиротворение.

Из отцовских писем он узнал, что вынесенный ему приговор вызвал протесты общественности. Мистер Ваулз подробно разобрал его дело в религиозном журнале «Истина», в то время как мистер Р. Д. Йелвертон, некогда верховный судья Багамских островов, ныне обосновавшийся на Памп-Корт в Темпле, составил петицию. Начался сбор подписей, и многие адвокаты-солиситоры из Бирмингема, Дадли и Вулвергемптона уже выразили свою поддержку. Джорджа тронуло, что в числе подписавшихся оказались Гринуэй и Стентсон; эти двое – неплохие все же малые и всегда такими были.

Свидетели отвечали на многочисленные вопросы; учителя, коллеги и родственники делились впечатлениями о характере Джорджа. Мистер Йелвертон даже получил письмо от сэра Джорджа Льюиса, на тот момент крупнейшего специалиста по уголовному праву: согласно его компетентному мнению, приговор, вынесенный Джорджу, был роковой ошибкой.

Сам Джордж понимал, что в его пользу высказались и какие-то высокие инстанции: ему разрешили получать больше сообщений относительно его дела, чем допускалось обычной практикой. Он прочел не один положительный отзыв в свой адрес. Взять хотя бы лиловый, напечатанный под копирку текст письма от брата матери, дядюшки Стоунхэма, проживающего по адресу: «Коттедж», Мач-Уэнлок. «Когда я лично встречался с племянником и когда слышал, как отзывались о нем другие (пока не поползли эти гнусные слухи), я всегда убеждался, что он хороший человек, и другие тоже говорили, что он хороший и вдобавок умный». Это подчеркнутое предложение задело душевные струны Джорджа. Не похвалами, которые вызвали у него только смущение, а именно этим подчеркиванием. И далее опять: «Я познакомился с мистером Эдалджи через пять лет после принятия им сана; другие священнослужители рекомендовали его с самой лучшей стороны. Наши друзья и мы сами уже в то время считали, что парсы – очень древняя и цивилизованная народность, обладающая многими достоинствами». И наконец, в постскриптуме: «Мои отец с матерью, глубоко привязанные к моей сестре, дали безоговорочное согласие на этот брак».

Читая такие слова, Джордж, как сын и как заключенный, не мог не растрогаться до слез; как юрист, он сомневался, что они окажут заметное воздействие на чиновника, которому Министерство внутренних дел со временем поручит разбор его дела. В то же время он проникся и живым оптимизмом, и полным смирением. С одной стороны, ему хотелось остаться в этой камере, плести торбы, читать Вальтера Скотта, простужаться во время стрижки на морозе в тюремном дворе и раз за разом выслушивать навязшую в зубах издевку насчет вшивости. Джорджу хотелось этого потому, что такой виделась ему судьба, а лучший способ смириться со своей судьбой в том и заключается, чтобы ее возжелать. Но с другой стороны, ему хотелось прямо завтра выйти из тюрьмы, хотелось обнять маму и сестру, хотелось услышать публичное признание вопиющей несправедливости приговора… но эти желания приходилось сдерживать, чтобы не травить себе душу.

Поэтому он пытался сохранять невозмутимость, когда узнал, что в его поддержку собрано уже десять тысяч подписей и первыми стоят подписи президента Объединенного юридического общества сэра Джорджа Льюиса и рыцаря-командора ордена Индийской империи, видного деятеля здравоохранения сэра Джорджа Бёрчвуда. К списку присоединились сотни солиситоров, причем не только из Бирмингема и окрестностей, королевский адвокат, члены парламента, в том числе и от Стаффорда, а также рядовые граждане – представители всех оттенков политического спектра. Очевидцы, наблюдавшие, как рабочие и зеваки затаптывали участок, где впоследствии констебль Купер обнаружил следы, дали показания под присягой. Мистер Йелвертон заручился также благоприятным заявлением мистера Эдварда Сьюэлла, ветеринара, которого сторона обвинения привлекала для консультаций, но на заседание суда не вызвала. Петиция, официальные заявления и полученные характеристики в совокупности составили ходатайство, предназначенное для отправки в Министерство внутренних дел.

В феврале произошло два события. Тринадцатого числа газета «Кэннок эдвертайзер» сообщила, что изувечено – причем тем же самым способом – еще одно животное. А две недели спустя мистер Йелвертон вручил ходатайство министру внутренних дел мистеру Эйкерс-Дугласу. Джордж позволил себе размечтаться. В марте произошло еще два события: петицию отвергли, а Джорджу сообщили, что после шести месяцев одиночного заключения он будет переведен в Портленд.

Причину перевода ему не сообщили, а сам он вопросов не задавал. Полагал, что это стандартная формулировка: тебя этапируют к месту отбывания срока. Поскольку он давно был готов к лишению свободы, часть его сознания (правда, совсем небольшая часть) восприняла это известие философски. Он внушал себе, что из мира законов попал в мир правил и разница, в сущности, оказалась невелика. В тюрьме было даже проще, так как правила не оставляли места для толкований; но вполне вероятно, что для него эта перемена мест оказалась не столь убийственной, как для тех, кто прежде не соприкасался с юриспруденцией.

Камеры в Портленде не сулили ничего хорошего. Сделанные из рифленого железа, они напоминали собачьи конуры. Вентиляция – дырка, просверленная в двери у самого пола, – тоже оказалась никудышной. Никаких колокольчиков для заключенных не предусматривалось: кто хотел обратиться к надзирателю, тот просовывал под дверь шапку со своим номером. Таким же способом проводилась перекличка. По команде «Шапки вниз!» полагалось просунуть шапку в вентиляционную дыру. Переклички устраивались четыре раза в сутки, но поскольку считать по шапкам было не так сподручно, как по головам, этот трудоемкий процесс нередко приходилось повторять.

Джордж получил новый номер: D-462. Буква обозначала год приговора. Порядок счисления начинался с 1900 года, обозначаемого буквой А; следовательно, Джордж был осужден в год D – тысяча девятьсот третий. На куртке и на шапке заключенного имелась нашивка с этим номером и с указанием срока заключения. Фамилии звучали здесь чаще, чем в Льюисе, но все же человек познавался по нашивке его. Так что Джордж был D-462-7.

Первым делом, как водится, ему предстояло собеседование с начальником тюрьмы. Оно получилось безупречно вежливым, но с самых первых слов – куда менее обнадеживающим, чем в Льюисе.

– Вам следует знать, что пытаться бежать бесполезно. С мыса Портленд-Билл еще никому не удавалось бежать. Вы лишь потеряете право на амнистию и познаете радости карцера.

– Думаю, во всей тюрьме не сыщется человека, который меньше меня стремился бы к побегу.

– Такие слова я уже слышал, – сказал начальник тюрьмы. – Пожалуй, нет таких слов, каких бы я не слышал. – Он взглянул на досье Джорджа. – Вероисповедание. Здесь сказано – англиканское.

– Да, мой отец…

– Менять нельзя.

Джордж не понял.

– У меня нет намерения менять веру.

– Хорошо. Ну то есть нельзя. И не пытайтесь перехитрить капеллана. Это без толку. Отбывайте свой срок и слушайтесь надзирателей.

– У меня именно такое намерение.

– Значит, вы либо умнее, либо глупее большинства.

На этой загадочной ремарке начальник тюрьмы жестом приказал увести заключенного.

Камера оказалась совсем тесной и еще более убогой, чем в Льюисе, хотя надзиратель, отставной военный, заверил Джорджа, что это в любом случае лучше, чем барак. Было ли это правдой или непроверяемым утешением, Джордж так и не узнал. Впервые за все время тюремного заключения у него взяли отпечатки пальцев. Он страшился того момента, когда врач будет оценивать годность его к работе. Все знали, что в Портленде каждый заключенный получает кирку и отправляется в каменоломню; конечно, следовало ожидать и кандалов. Но тревоги Джорджа оказались напрасными: лишь незначительный процент заключенных попадал в каменоломню, а «звезд» и вовсе туда не отправляли. Кроме того, по зрению Джордж годился только для легких работ. Врач также установил, что этому заключенному противопоказано ходить вверх-вниз по лестницам, поэтому его определили на первый этаж корпуса номер один.

Работал он у себя в камере. Щипал кокосовое волокно для набивки матрацев и волос для набивки подушек. Волокно полагалось вначале расчесывать на доске, а затем разбирать на тончайшие нити: только так, объяснили ему, достигается наибольшая мягкость. Никаких доказательств ему не представили; следующей стадии процесса Джордж так и не увидел, а его собственный матрац был набит явно не тончайшими нитями.