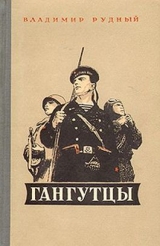

Текст книги "Гангутцы"

Автор книги: Владимир Рудный

Жанр:

Военная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 47 страниц)

Приходил на эсминце из Таллина командующий флотом с командующим Ленинградским военным округом и представителем ЦК партии, проехали по местам строительства укреплений, все просьбы удовлетворили, новых винтовок обещали немедленно прислать. Но вот о тяжелой батарее – ни звука. Представитель ЦК из Москвы в давние годы служил политруком на батарее, на форту; он, прощаясь, отозвал Кабанова в сторону и сказал доверительно:

– Учтите: обстановка может измениться со дня на день. Не прохлопайте…

Значит, о годе для строительства башен на Руссарэ не может быть и речи. Хорошо, что успели доставить на полуостров тяжелую и дальнобойную железнодорожную артиллерию. Эти системы смогут бить и по финским броненосцам, если те подойдут к Гангуту, и по германским линкорам, если «обстановка изменится», потому Кабанов заставил и строителей, и самих артиллеристов работать круглые сутки, создавая крепкие позиции для маневра и боя бронетранспортеров.

Больше всего радости доставила сердцу командира базы пехота. Там строили без понуканий, создавая сильные батальонные районы укреплений, противотанковые рвы, ловушки, препятствия, настоящий фронтовой оборонительный плацдарм. В пехоте жила еще сила и злость пережитой недавно войны на Карельском перешейке. Здесь видели, что противная сторона считает мир перемирием и готовится к бою. Пехота отвечала тем же, и командир базы всем морякам ставил пехотинцев в пример. Гарнизон укреплял позиции вдоль всего побережья, готовя к бою все сто пятнадцать квадратных километров территории Ханко, окруженной четырьмя сотнями мелких островков. Вся эта земля превращалась в надежную крепость на дальних подступах к Ленинграду. В июне из Хельсинки часто приезжали сотрудники советского посольства к своим семьям, жившим на Ханко, на дачах. Они рассказывали о воинственных настроениях в маннергеймовской столице, об открытых разговорах про войну Германии против СССР и о таком побочном, но знаменательном факте: жители побогаче спешат уехать из Хельсинки в Швецию.

Да, может быть, и провокация. Но что-то не похоже. На Гангуте настолько ощущали опасность войны, что сами себя держали в готовности к бою, не дожидаясь приказа. Командиры батальонов на переднем крае загодя раздали стрелкам боекомплекты. Это было формальным нарушением, но командиры знали выдержку своих людей и верили в них. Продолжали, как и всюду, давать отпуска на Большую землю; расписание жизни – как бы мирное, только комендантский час ранний, как и положено в зарубежной базе. Приходили и уходили рейсовые теплоходы. Но в каждом гангутце жила тревога, накал ожидания грозы.

Часть II

Гангут в огне

Глава первая

Грозный день

Приход пассажирского корабля с Большой земли – событие в дальней военной гавани.

– Письма везете? – кричат с прибрежных скал.

– Везем! – отвечают с корабля.

– Всем?

– Кому нет – буфетчица Маша напишет!..

В теплое июньское утро турбоэлектроход линии Ленинград – Таллин – Гангут, как обычно, ошвартовался у главного причала ханковской гавани. День шла разгрузка. Грузы большей частью военные, кран перебрасывал длинные ящики из трюмов в армейские грузовики – в порту догадывались: новые винтовки получает бригада. К вечеру турбоэлектроход должен был уйти. Его заполнили пассажиры.

Была суббота, 21 июня. Как гигантскую музыкальную коробку, корабль наполняли звуки радиол, стон лебедок и кранов, вздохи работающих машин. Палубные прожекторы бросали резкий свет в трюмы. Длиннорукие краны извлекали оттуда ящики с надписью: «Огнеопасно».

Ярко освещенный ресторан первого класса превратился в гарнизонный клуб. У каждого столика своего рода землячество: тульские, ленинградские, волжские, провожающие и отъезжающие.

За одним из столиков в окружении друзей сидел Репнин. Он уезжал в отпуск в Москву с тайной надеждой похлопотать об учебе. Одно время он уже забросил мысль об этом. Ему казалось, что армейская жизнь все больше отдаляет его от исторических наук, увлекших в юности. Но вот политотдел поручил ему прочитать лекцию в Доме партийной пропаганды о героических традициях Гангута, и Репнин, разворошив свои обширные записи, потонул в хаосе фактов и дат. Он понял, чего ему до сих пор не хватало: цели, ведущей идеи, темы. «Для чего я все это коплю? Для архива или для современников?» Он впервые по-настоящему понял часто произносимое слово «традиция». Традиция – это вековой опыт народа, то лучшее, что одно поколение передает другому. С традицией не родятся; на традициях героического прошлого, культуры, революции, гражданской войны, пятилеток он, историк, должен помочь воспитывать нового человека. Вот его цель! Работа над лекцией вернула Репнина к исторической науке. Он думал теперь не об университете, – его однокурсники, вероятно, уже закончили учебу. Репнин мечтал о Военной академии.

Думичев – он был среди провожающих – уговаривал Репнина:

– Доедете до Москвы, купите, товарищ лейтенант, билет на пароход. По каналу Москва – Волга до Иваньковской плотины. А там налево, на город Калинин. Всего-навсего часа три ходу. Увидите: море волнуется. Там, под водой, и есть моя родина. Поклонитесь от меня, товарищ лейтенант, сделайте одолжение. Думичев, мол, Сергей, образца тысяча девятьсот семнадцатого года, холостой, бывший настройщик гармоний артели «Красный аккорд», шлет родному городу привет. Четыре года там не был. Представьте, не знаю, как теперь и дом найду.

– Прямо град Китеж на дне морском.

– Так и есть – Китеж. Вы про Корчеву слыхали?

– Что за Корчева такая?

– Ну как же, товарищ лейтенант, вы не знаете! Это даже в истории существует. Будто Екатерина Вторая гуляла в наших краях по берегу, зацепилась платьем за пенек, разгневалась и приказала весь лес вместе с деревьями выкорчевать. А потом увидела, что деревенька неплохая, в красивых лесах расположена, и решила: быть-де сему селу градом!.. Заштатный в общем городок. Провожали в армию – город еще существовал. А теперь – на дне моря. Дома перевезли. Мои родные сейчас где-то под Калинином. Приморские жители…

– Наш дом в Москве тоже передвигали. Четырехэтажный! – Репнин живо вспомнил себя мальчишкой-школьником, с гордостью восседающим на окне, на четвертом этаже передвигаемого дома, на виду у огромной, запрудившей улицу Горького толпы. – У нас даже телефон работал, когда дом передвигали.

Думичев рассмеялся:

– Наша хата без телефона, товарищ лейтенант. Под горой, на самом берегу стояла. Отец все подробно описал, как переезжали. Пришел инженер Волгостроя с рабочими дом разбирать, а мать – ни в какую: «Разобрать, говорит, разберете, а собирать кто будет? У меня, говорит, сын в Красной Армии, дочь младшая да старик со мной. Кому, говорит, обо мне заботиться?» Тогда инженер мигнул рабочим, а матери говорит: «Ставь самовар, накрывай на стол, чай будем пить». Пока мать на стол собирала, дом домкратами подняли, поставили на сани, зацепили двумя тракторами и повезли на новый берег. Отец писал, что даже кипяток не расплескали…

Репнин рассеянно слушал Думичева. За окнами корабельного ресторана обычной деловой жизнью жил порт. С причалов доносились трели свистков, скрип кранов, возгласы – там шла еще погрузка. А тут за бортом плескалась и шипела вода, растревоженная неуклюжим буксиром. Задумчивым взглядом Репнин проводил буксир до выхода из гавани. «Вероятно, повезли продукты на острова…»

В иные дни Репнину нравилась кипучая суета морской гавани. Он смотрел, слушал, примерял все, что видел, к прошлому, к тому памятному времени, когда он прилетел на Ханко с Расскиным и увидел порт безнадежно мертвым. Он сравнивал и думал с удовольствием: «Сильные мы люди». А сейчас Репнин смотрел на все как-то отчужденно, отсутствующе. Скалистые берега, затушеванные мглой, постепенно таяли, исчезали. Репнину казалось, что от них несет холодом, все так серо и чуждо. А ведь ночь теплая. Ночь должна быть белая и светлая, как в Ленинграде. Может быть, так темно потому, что он смотрит на берег из ярко освещенного помещения? Или это тени от скал?.. Просто ему хочется скорее попасть туда, за эти скалы, на родину. В Москве он будет послезавтра и про ханковские скалы станет рассказывать с восторгом. «Романтичные гранитные скалы!» – так писал он о Ханко отцу, товарищам, однокурсникам. А сейчас – скорее бы ушел электроход!..

За столом смеялись шуткам Думичева.

– Моя русалка здесь на хлебозаводе. Тесто месит. А у нас там какие русалки? Все девушки разъехались кто куда. Даже соседей не знаю. – Думичев заговорил серьезно, и Репнин вдруг понял: за всем его балагурством скрывается глубокая тоска по родному дому, разожженная всей окружающей обстановкой, проводами, разговорами о городах Большой земли. – Каждому человеку нужно знать свой родной дом, – тихо говорил Думичев. – У нас бойцы как начнут вспоминать: кто про Свердловск, кто про Украину. Письмо получит – и сидит расписывает. Сердце болит слушать. Не представляю даже, на какой теперь улице жить придется. Вспомнить нечего, вот что. – Думичев сердито взглянул на соседний столик. – Везет же некоторым. Вон крупнокалиберный морячок: и жена с ним, и в отпуск едет. На Ханко прилетел вместе с нами, бобылем. А уезжает целой семьей.

– Осенью, Сережа, и вы домой поедете, – внезапно под впечатлением нахлынувших чувств сказал Репнин. – Срок службы осенью кончается.

– Дотерпим, товарищ лейтенант, до осени немного осталось, – тронутый словами командира, смягчился Думичев. – А там, может быть, и в военное училище подамся.

– Дальше Ленинграда ни шагу, – доносился голос Любы Богдановой от соседнего столика. – Хватит, что я за тобой приехала на Ханко…

– Нехорошо, Люба, – обиженно басил Богданов. – Мать уже пеленочки шьет. Что же, я в Сибирь один поеду?!

Матросы, провожающие молодоженов в отпуск, поддевали Богданова:

– Хорошо или нехорошо, а ты, Саша, ошвартовался, как корабль в плавучем доке. Теперь куда Люба – туда и ты…

* * *

В «комендантский час», когда рынды на военных кораблях пробили полночь, провожающие сошли на берег. Порт стих.

В каютах и на палубах многим не спалось. Далекий дом, давно ожидаемое свидание, родные места, от которых даже годы солдатской службы не в силах отлучить, – все это порождало беспокойные мысли.

Не спал и Богданов. Он не был на родине, на глухой железнодорожной станции Голышманово между Тюменью и Омском, больше восьми лет. Отец его был железнодорожным слесарем. Он пристрастил к кочевью всю семью, таская ее за собой по станциям и полустанкам Великого Сибирского пути. В тридцатые годы Богдановы вернулись в Голышманово, а отец в числе двадцати пяти тысяч рабочих, посланных партией строить колхозы, уехал в деревню. Вдали от станции, в заснеженной деревушке Овсове, зимней ночью отца убили кулаки. В ту же зиму Богданов уехал из Голышманова на заработки. Свердловск, Челябинск, Еманжелинские копи, зерносовхоз в Троицке, казачьи станицы с именами, занесенными в уральские края из заморских походов, – Варна, Лейпциг, Париж, Берлин, – где он перепробовал профессии молотобойца, плотника, кровельщика, и, наконец, «Запорожсталь», где Богданов перед призывом работал арматурщиком. По всей стране носило его после смерти отца. Флот стал его первой долгой, постоянной службой. Богданов прослужил на подводной лодке около четырех лет кряду, узнал две морские профессии и перед демобилизацией задумал приобрести третью – для гражданской жизни. Он замышлял вернуться в Сибирь киномехаником и Любу долго убеждал, что лучше Сибири на земле места нет. А потом финская война, события, которые внесли в его жизнь множество перемен. Война изменила и планы и характер Богданова. Его считали человеком спокойным, сдержанным. А он в одном рукопашном бою яростно колотил врага кулаком, – кулачищи у него были громадные. Бои, из которых Богданов вышел цел и невредим – ранение в счет не шло, – ожесточили его. Казалось, он не додрался до конца; разозлили его, он размахнулся, разошлась рука – и конец войне. А он чувствовал, что передышка временная. После финской войны он подал на пять лет на сверхсрочную. Когда-то Богданов читал об уговоре Чкалова с будущей женой. Чкалов сказал: «У нас должен быть один уговор на всю жизнь: уговор – никогда не уговаривать, когда дело касается полетов». Слова Чкалова так понравились и запомнились Богданову, что при случае он по-своему пересказал их Любе. А случай этот настал, когда лодка, на которой он в прошлом служил, пришла к Гангуту. Богданов поспешил навестить лодку. Только он вступил на борт, как вновь почувствовал себя акустиком, торпедистом, – эти специальности он отлично знал и любил, как любил море, корабль и друзей по долголетней военной службе. Он просил политотдел вписать его в корабельный экипаж. В политотделе обещали после отпуска перевести его на лодку. Богданов рассказал об этом Любе. Люба расстроилась. «Люба, у нас должен быть один уговор», – вспомнил тогда Богданов. «Какой?» – «Никогда не уговаривать, когда дело касается моря».

…Далеко за полночь, стараясь не потревожить Любу, Богданов вышел из каюты. Электроход почему-то задерживался. У трапа прохаживался встревоженный помощник.

Богданов поднялся на верхнюю палубу и стал у борта, облокотясь на обвес.

В стороне, у причала, толпой сбились шлюпки и посыльные катера. Светились огни плавучей базы подводных лодок. Там, в дальнем углу гавани, была и лодка Богданова.

Словно порыв ветра пробежал по улицам города – трель свистка, ревун на катере, и тотчас погас свет.

На границе вспыхнули ракеты.

С финского маяка прожекторный луч вонзился в порт, резанул Богданова холодным светом и скользнул к корме электрохода.

– Соседи упражняются, – произнес кто-то рядом. Богданов повернул голову: возле него стоял Репнин.

– Опять мы попутчики, акустик?

– До Ленинграда, товарищ лейтенант. А вам далеко?

– В Москву.

– В отпуск?

– Кто знает. Может, и не только в отпуск. Готовлюсь в академию.

Богданов с уважением смотрел на Репнина.

– Все теперь хотят учиться.

– А как же! Придет время – без дипломов в грузчики не возьмут.

– Ну и ну, грузчик с дипломом!

– Не нравится? Переименуем: техник погрузочных работ такого-то ранга. Подходит?

– Веселый вы человек, товарищ лейтенант. Люблю таких людей.

– Саперу скучать нельзя: со скуки на первой мине подорвешься.

– Правильно говорите. Был у меня на фронте друг. Щупленький, махонький. Поменьше вашего Думичева. А в любой беде с ним легко. На что зима была лютая – шутками да прибаутками он любого отогреет.

– Это в характере нашего народа, товарищ Богданов, – задумчиво произнес Репнин. – Читали, как Толстой описывает Бородинский бой? Гиблый огонь, смерть, а солдаты с шуткой, с острым словцом вперед идут.

– Добрый наш народ, – сказал Богданов.

– Добрый-то добрый, только нас не тормоши. Иначе покажем, где раки зимуют.

– Ох, товарищ лейтенант, скоро придется показывать?

Репнин осуждающе посмотрел на Богданова.

– А вам что, не терпится?

– Кому она нужна, война? – спокойно ответил Богданов. – Да все равно ведь придется. Не дадут нам подниматься без войны. Вот женился, сына жду. Зовут меня киномехаником на родину. Не хочу. Не могу сейчас уходить с флота.

– А жена что?

– Она сама такая. Другая нудит: брось, мол, все, уедем, пристроимся, где получше, заживем. А у нас с Любой уговор: в море – дома, на берегу – в гостях.

– Ловко вы приспособили девиз адмирала Макарова! – рассмеялся Репнин. – Перегибаете вы тут, по-моему, морячки. Любить море ради моря – все равно что жить в безвоздушном пространстве.

– Как же моряку моря не любить! Это же флот!

– Да любите себе на здоровье. И море, и штормы, и все ваши там бом-брам-стеньги!.. А вот превыше всего – родина, наша, революционная. Родина – это и есть наша советская земля, города, общество, семья.

– И мы на море советскую власть охраняем! – обиженно произнес Богданов. – Поддерживаем морской порядок.

– Я за морской порядок, – улыбнулся Репнин. – Только от такого мужа, который дома – в гостях, жена сбежит.

Богданов тихо, словно не Репнину, а самому себе, сказал:

– Никогда не сбежит.

Репнин молчал. Ему стало грустно и тревожно. Ночь какая-то беспокойная. Молчаливая и беспокойная. По-прежнему загорались и, падая, гасли ракеты на северо-востоке. А корабль все стоит, хотя давно пора бы выйти в море. «Неужели это я хандрю от зависти к чужой любви?» – подумал Репнин и, будто стряхивая с себя что-то неприятное, выпрямился и спросил:

– Что же у нас на море, порядка нет, старшина? Сверх расписания стоим, а пассажирам ничего не говорят!

– Так это ж торговый флот, – пренебрежительно произнес Богданов. – К дисциплине и аккуратности не приучены.

– Опять флотское чванство, – рассмеялся Репнин. – И откуда у вас оно берется?.. Идемте лучше по каютам, к утру все-таки до Таллина доползем. Я еще в жизни там не был. Надо выспаться. Побродим по городу, посмотрим, что за Эстония такая. Хорошо?..

* * *

В полночь начальника ханковской артиллерии майора Кобеца разбудил посыльный с запиской от Барсукова: немедленно прибыть в штаб базы.

Кобец жил возле кирхи, в пасторском домике на горе. Шутили, будто он, не выходя из квартиры, управляет во время учений артиллерийским огнем. Пункт управления находился рядом, на водонапорной башне, куда в былые времена за десять марок допускали туристов, жаждущих головокружительных ощущений; теперь там стояли дальномеры, стереотрубы, множество всяких телефонов и радиоаппаратов.

Кобец выбежал из дому и глянул на голубятню – так он называл вершину водонапорной башни. Там никаких признаков тревоги.

Белая июньская ночь подходит к концу. Воздух предрассветного часа полон запахов росы и сирени. Лениво плещет прибой. Стучит где-то в гавани моторчик. Промчалась в госпиталь санитарная машина.

Бывали уже тревоги, но всегда Барсуков вызывал его по телефону. Почему же сегодня срочный пакет с нарочным, лаконичная записка, да к тому же секретно?

Кобец слишком хорошо знал обстановку на рубежах полуострова, чтобы быть спокойным. Финляндия по существу оккупирована гитлеровцами. У границы движение, возня, новые вышки; наблюдатели в фашистской форме, не маскируясь, разглядывают Гангут. Станция Таммисаари забита эшелонами. На соседних аэродромах – соединения германской авиации. По радиопередачам можно судить, что в Финляндии фашисты начали погром, предшествующий войне. Кобец понимал, что страна накануне войны. Но когда – сегодня, завтра, через месяц? По флоту в ночь на четверг дана команда: готовность номер два. Но вот армейцы из округа не получили такой команды… Возможно, тревога местная…

В штабе базы собрались командиры всех соединений гарнизона.

– По ведру на щите твои пушкари сегодня попадут?.. Или только рыбу глушить будете? – встретил Кобеца добродушный командир ОВРа. Он сам первый расхохотался. – Ты, Сергей Спиридонович, Купрейкина предупреди, чтобы бочки под рыбу приготовил…

– Не будет тебе сегодня ухи, – нехотя отшучивался Кобец. – По-моему, сегодня не будет и стрельб по щиту.

«Вот и Белоуса пригласил генерал», – с тревогой отметил Кобец; обычно на такие совещания командиров подразделений не звали.

– Как в Ленинград съездили, Николай Павлович? – спросил Кобец полковника Симоняка, командира пехотинцев, кадрового военного, участника гражданской войны.

Симоняк разговаривал с хитрой усмешкой кубанца, всегда шутливо и с подтекстом, как человек, знающий цену себе и своему житейскому опыту.

– Уму-разуму набирался, – щуря левый глаз и вскидывая правую бровь, ответил Симоняк. – Один полковник в штабе округа подвел меня к столу, показал карту нашего полуострова и говорит: «Играй, Николай Павлович, за себя, а я буду играть за противника». Я согласился – можно и поиграть. Начинаем. Он ставит задачу: «Высаживаюсь, говорит, десантом в районе Лаппвика…» Так я же ему и досказать не дал. «Противник, говорю, не такой дурак, чтобы тут в петлю лезть. Он скорее всего по островам ударит и по перешейку». Обиделся мой полковник. «С тобой, говорит, и поиграть нельзя. Дураком, говорит, обозвал». Ну, потом гонял меня у карты. Часа два. По всем вариантам.

– То-то ты, Николай Павлович, вернулся и все войско в лес выгнал, – подхватил командир ОВРа. – Женщины ваши жалуются: «Наш, говорят, Кочубей круглый год мужчин в палатках держит».

– Ты, Михаил Данилович, плохой поверенный наших жен! – под общий смех ответил Симоняк. – Мои командиры как на курорте живут. В сосновом лесу. Полезно.

– Хорош курорт! Надел на всех комбинезоны и заставил ров копать.

– А как же не копать! У Маннергейма тайная мобилизация, а мы окапываться не будем?.. Нет, шутковать нам нечего. Петру Первому перешеек потому и понравился, что там пойма. По этой пойме рыть – можно сделать трехметровой глубины эскарп против танков. Знаете, что мне один умник в Таллине сказал? «Вы, говорит, у Маннергейма – все равно что муха на носу. Раз – и нету!» – Симоняк выразительно щелкнул пальцами перед носом собеседника.

– Ну, это мы еще посмотрим! – зло вставил летчик Белоус.

– Вот и я ему ответил: «Посмотрим, кто кого щелкать будет». Потому и рою.

Симоняк помолчал, потом обернулся к Полегаеву, командиру ОВРа, и сказал:

– Ну мои-то ладно – в лесу ковыряются: на то и пехота, чтобы лопатой орудовать. Но твои, Михаил Данилович, морячки, с палками весь залив со вторника обмеряют, это что же – заводи они ищут?

– Разведка рыбы, Николай Павлович, – смеясь, ответил командир ОВРа. – У нас и это входит в командирскую учебу. Только не палками, а футштоками ищем…

– То-то твои рыболовы на радостях принарядились и прямо с пирса в Дом флота – успех обмывают…

Каждый из них знал что-то свое, но говорить об этом не положено. Симоняк на днях отметил, что финны тайно готовят проходы в заграждениях, будто собираются к нему в гости пожаловать. Доложил Кабанову, сам принял меры, хоть и готовности не объявлял. Полегаев тоже не за рыбой, конечно, посылал всех офицеров с «охотников» на малом катерке – всю неделю промеряли подходы к каждому из островков на флангах, такие привезли богатые карты, что и не грех было в Доме флота обмыть успех. Только сейчас все обмывальщики протрезвели: уходя в штаб, Полегаев всех по тревоге – как были в парадном обмундировании – вызвал из Дома флота, из буфетов и с танцулек – на корабли. Ждут его указаний, надев, разумеется, повседневную форму, при оружии и противогазах.

Все знали и другое. Вторые сутки в штабе что-то происходит. Кабанов со всеми суров, уже на полсуток задержал выход рейсового парохода, и капитан грозил взыскать с него за простой – в пароходство и своему наркому, говорят, радировал. Посол и его помощники примчались за семьями, увезли с дач в Хельсинки. Странно: если что случится, тут-то спокойнее, чем в финской столице…

Никто только, кроме офицеров в штабе базы, не ведал, что перенес за эти дни Кабанов. Рейсовый турбоэлектроход он задержал потому, что посол предупредил его о возможном начале войны. О нападении фашистов. В столице Финляндии семьи дипломатов – под защитой международного права. А вот границы базы надо защищать оружием. И прежде всего – отправить в тыл гражданское население, семьи – согласно мобплану. Но на чем?.. Иногда надо взять на себя смелость и совершить такой шаг, на какой и решился Кабанов: пока не отменена готовность номер два – задержать рейс. Отменят – худо для него, хорошо для страны, не отменят – будет на чем отправить в тыл женщин и детей. Он уже получил – по жалобе капитана турбоэлектрохода – выговор за самоуправство; но сейчас другая радиограмма нагнала этот фитиль и автоматически его отменила.

Кабанов вошел, как всегда, спокойный, пригласил всех сесть, сам сел за стол, надел очки в тонкой темной оправе и сразу посуровел. Он прочитал командирам радиограмму из штаба флота.

В районе Моонзундских островов в течение трех дней накапливаются германские корабли: крейсера, эскадренные миноносцы, торпедные катера и подводные лодки. Сейчас германские корабли появились в горле Финского залива. Гангуту приказано усилить наблюдение над морем, воздухом и сухопутной границей. В полночь по флоту объявлена готовность № 1.

Все сидели молча. Кабанов снял очки и задумчиво повернул голову к окну, – за окном ночь еще спорила с рассветом. Он сказал:

– Электроход в море не выпускать. Переждем.

И только после этих слов каждый как-то всем сердцем почувствовал, что речь идет не о «красных» и «синих», а о настоящем противнике, об угрозе для жизни мирных советских людей.

Кобец уже не шел, а почти бежал к водонапорной башне, на наблюдательный пункт. Только он расположился там возле стереотруб и телефонов, как вновь пришлось спуститься и поспешить в штаб базы.

В четыре часа пятьдесят минут утра Кабанов вторично собрал командиров и сообщил, что Гитлер без объявления войны нарушил наши границы и бомбардировал города.

– Обстрел и налеты авиации производились и с финляндской территории, хотя финны громогласно объявили о нейтралитете, – сказал Кабанов. – Нам приказано: по противнику, находящемуся за границей базы, огня не открывать. Противника, перешедшего границу, уничтожать. Надо поднять по тревоге гарнизон. Всему командному составу быть на боевых постах. Гражданское население эвакуируем. Пока что я приказал задержать рейсовый электроход до утра. Отправляйте семьи в Таллин – штаб флота поможет им перебраться дальше в тыл. Вечером попробуем протолкнуть пассажирский поезд. Боюсь, что не пропустят…

«Нет Расскина, – с досадой подумал Кабанов. – В кои веки выбрался на курорт. Придется вернуть с пути. Догадался бы семью там оставить…»

Командиры слушали стоя, вытянув по швам руки. Кабанов обвел медленным взглядом их строгие лица, от волнения так потемневшие, словно в комнату вернулся сумрак ночи и прогнал свет июньского утра. Только лицо Белоуса было, как всегда, белым. Кабанов встретил его глубокий, тяжелый взгляд и сказал:

– Пришел, товарищи командиры, решительный день. Все шло к этому. Врагов, заклятых врагов у коммунизма немало. Битва будет жестокая. Смертная битва.

– Силы есть, товарищ генерал. – Белоус плотнее сжал белые губы. – Родину в обиду не дадим. Разрешите идти, товарищ генерал?..

Белоус вышел из штаба, вскочил на мотоцикл и помчался к аэродрому.

В небе трещал учебный самолетик. От него отделилась точка, вспыхнул парашют, закачалась фигурка. «Смирнов тренирует птенцов, план выполняет», – подумал Белоус. Он знал, что начальник парашютно-десантной службы – ни свет ни заря – поднимает в воскресное утро и летчиков, и технарей, учит пристрелочным прыжкам – промажешь, угодишь на скалы или в море. Придется сегодня сорвать его программу. Белоус подкатил к летному полю, когда вывозили очередного птенца.

– Прекратить. Война. Дежурному звену в воздух! – отрывисто приказал Белоус.

Гангутские летчики начали воздушный барраж над полуостровом.

* * *

Когда Кобец поднялся на вершину водонапорной башни – отныне главный командный пункт ханковской артиллерии, – уже совсем рассвело. Он позвонил Гранину.

Гранин собирался в очередную воскресную поездку на аэродром. Он уже сидел в седле мотоцикла. В коляске лежала охапка цветов – для дочки Белоуса.

– Что там спозаранку стряслось? – ворчал Гранин, заглушая мотор мотоцикла.

Он не спеша подошел к телефону и услышал голос Кобеца:

– Заряжай пушки, Борис Митрофанович.

– Всерьез?

– Какие шутки! Война! Возможно появление морского противника.

Первым Гранин поднял Брагина, командира батареи на Утином мысу:

– Ну, Виктор Андреевич, вывешивай перед собой силуэты германского флота, будь он проклят! И других на всякий случай держи под рукой: «Вейнемейнен», «Ильмаринен», что там еще у финнов на плаву?..

Над Гангутом звучала боевая команда:

– К бою! Орудия зарядить!

* * *

Богданова разбудил рев корабельной сирены. Он вскочил, быстро до отказа задраил крышку иллюминатора и рассмеялся: до чего сильна привычка, выработанная годами военных тренировок.

Однако сирена означает воздушную тревогу. Неужели он так долго спал? Попали, наверно, в Таллин, в час учений по ПВО. Не приведи бог сойти на берег – ретивые сандружинницы спеленают, как малого, и уволокут куда-нибудь в убежище «пораженных и отравленных»…

Люба крепко и безмятежно спала, по-детски подложив обе руки под щеку. Устала, не стоит ее тревожить. Богданов осторожно прикрыл за собой дверь каюты и выглянул наверх.

То, что открылось глазам, ошеломило его. Корабль все еще стоял у ханковского берега. В очереди к трапу толпились чем-то взволнованные женщины и ребятишки. Узлы, чемоданы, тюки; на верхней палубе ставят зенитный пулемет; в люльке за бортом малярит матрос, с горечью раскрашивает пестрыми красками белую грудь корабля. Мелькнул на трапе Репнин с чемоданом. Колокола громкого боя на военных кораблях, черно-желтые флаги сигнала «Твердо» на мачтах, стук зениток, рев набирающих высоту «ястребков», монотонный зуд бомбардировщика, черные капли бомб в чистом небе, свист, вой, грохот на скалах за парком, толпа, качнувшаяся от причала, чей-то тюк в воде, развернутое одеяло, пестрые кофточки, стайка платков, подхваченная волной, – все это врезалось в мозг Богданову одним огненным словом: «Война!»

– Граждане пассажиры! – донеслось из репродуктора, – Повторяю приказ командира гарнизона. Отпуска военнослужащим отменяются. Всем военнослужащим немедленно вернуться в свои части…

Богданов побежал в каюту.

– Вставай, Люба, война! – тормошил он жену.

– Какая война? – Люба спросонья ничего не понимала. – Что за глупые шутки!

– Бомбят порт. Слышишь, стреляют?

Люба присела, смутно осознавая происходящее.

На столике грудой свалены дорожные запасы. Саша ворошит вещи в бауле, зачем-то достает тельняшку, трусы, носовые платки. Что это за сборы? Что все это значит?..

Он собирается сойти на берег? А она? Она поедет в Ленинград? Война?! Опять она в стороне от фронта, от главного, от того, к чему она стремилась, о чем начала думать после первой же прочитанной книги.

Люба вспомнила свои тщетные попытки попасть на финский фронт: хождение в райком комсомола, в военкомат, по госпиталям Ленинграда; всюду ей отказывали, уверяя, что на фронте достаточно и без нее медицинских сестер, радисток и снайперов, что она не нужна. А Люба была убеждена, что ее место всегда там, где происходит трудное, посильное лишь таким, как Анка-пулеметчица или Полина Осипенко, – на Халхин-Голе, в горах Испании, в Комсомольске-на-Амуре, на строительстве новых плотин, гидростанций, таежных городов. На Ханко она ожидала встретить жизнь суровую, трудную. Жизнь здесь сперва показалась ей слишком мирной и благоустроенной – ни палаток, ни бараков. Единственной на первых порах трудностью оказались поиски загса. Комнату и то им дали, не дожидаясь регистрации брака. Комната на улице Борисова, в одноэтажном финском домике, была не хуже той, в которой она прожила всю жизнь в Ленинграде на улице Стачек. Соседи такие же обыкновенные люди, как в любом другом городе: школьный учитель с женой – кассиршей на железной дороге. И в госпитале была не боевая, а обыкновенная служба: порошки, микстуры, уколы. Такая жизнь казалась Любе обывательской. Она и Сашу полюбила за решительный, мужественный характер и в душе радовалась, что его не устраивает тихая должность киномеханика в клубе, что его снова тянет на лодку, в море. Она сама хотела бы перейти в санчасть пограничного отряда, куда поступали раненные в борьбе с нарушителями границы бойцы, герои-раненые!.. И часто полушутя, полусерьезно она говорила Саше: «Почему это нам, женщинам, закрыт путь на корабль?.. Паровозы водим. Есть женщины сталевары, капитаны торговых судов. А в военный флот нельзя?!» Потом нахлынуло новое, еще не изведанное чувство – ожидание материнства, оно заглушило все ее мечты… А сейчас все в ней вновь взбунтовалось. Уехать и бросить Сашу на фронте? Неужели она приехала на Ханко лишь для того, чтобы выйти замуж и в трудную минуту сбежать?