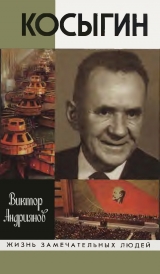

Текст книги "Косыгин"

Автор книги: Виктор Андриянов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)

«Постановлением ГОКО от 18 августа 1945 г. Главснаблес при Совнаркоме СССР был обязан поставить Исполкому Московского Совета для строительства газовых сетей в сентябре с. г. 2 тыс. кбм круглого леса и 10 тыс. кбм пиломатериалов, в том числе из Ленинградского лесного порта 6 тыс. кбм и из Архангельска (порт Бакарица) 3.700 кбм.

Главснаблес (т. Лопухов) постановление ГОКО не выполнил и ничего до сих пор не отгрузил, чем поставил в крайне тяжелое положение строительство газовых сетей в Москве.

Исполком Московского Совета просит Вас обязать Главснаблес (т. Лопухова) отгрузить Мосгазстрою в октябре с. г. все запланированное постановлением ГОКО количество материалов».

Восьмого октября письмо поступило к Берия. На следующий день он адресовал его по назначению.

«Тов. Косыгину А. Н.

Прошу разобраться и принять меры. Строительство газопровода нужно лесом обеспечить».

И подпись красным карандашом: Л. Берия.

На этом же письме еще одна пометка: «Т. Лопухову, т. Щербакову. Срочно подготовить. А. Косыгин. 11.Х.45».

Задержек с лесом больше не было.

В декабре того же сорок пятого был подготовлен план газификации Саратова. Председатель горисполкома Шишкин и секретарь горкома партии Киселев обратились к Косыгину с просьбой рассмотреть этот план. На их телеграмму ответил Горчаков: «Товарищ Косыгин разрешил Вам выехать город Москву».

В июле 1946-го природный газ пришел в квартиры москвичей.

Эту дату принято считать началом газовой промышленности России, хотя в Саратове голубые горелки зажглись раньше, чем в Москве.

Косыгина всегда интересовало все новое в науке и технике. Зная об этом, коллеги, министры, ученые присылали ему свои новые работы, справочники. В его переписке сохранилось множество названий, столько, что удивляешься широте интересов этого человека. «Вы интересовались технологией изготовления тиокола. Направляю короткую справку», – писал Косыгину в июле 1943 года зам. наркома резиновой промышленности А. Явич. Зачем-то понадобилась ему информация об этом, как говорят химики, резините. Тогда же отложились в его памяти материалы о новых технологиях в лесной индустрии, истории газовой промышленности.

…Еще три с половиной века назад ни в одном языке мира не было даже слова такого газ.Это понятие ввел в семнадцатом веке голландский ученый, врач и теософ-мистик Ван Гельмонт, предположительно от греческого «хаос». Оно определяло вещество, в отличие от твердых и жидких тел, способное распространяться по всему доступному ему пространству (в обычных условиях) без скачкообразного изменения своих свойств. Биографический словарь Брокгауза и Ефрона, отмечая приоритет Ван Гельмонта, добавляет несколько любопытных деталей.

Он родился в Брюсселе в 1678 году. Изучал медицину, в частности хирургию, много путешествовал, занимался химией, изучал кабалистические и мистические сочинения, а открытие сделал, как видим, вполне материалистическое. Правда, ему не удалось осуществить заветную мечту всей жизни – найти химическим путем средства от всех болезней. Но кто бросит за это камень в ученого XVII века, когда и в XXI век, в третье тысячелетие человечество тянет за собой шлейф неизлечимых болезней, старых и новых?!

С половины XVIII века начинается систематическое изучение газов, а затем постепенно формируется газовая промышленность. К концу XIX века, по авторитетному утверждению того же словаря, она достигла «громадных размеров».

В самом деле, для такого вывода были веские основания. К концу 70-х годов XIX века в США насчитывалось 971 газовое общество, в Канаде – 47. Подавляющее большинство из них эксплуатировали каменноугольный газ, 6 – природный. Первую же газовую скважину США начали эксплуатировать в 1870 году – вблизи Блумфильда, штат Нью-Йорк. В Великобритании на исходе XIX века действовали 594 газовых завода, а длина газопроводов составляла 35 150 километров.

А что же в нашем родном Отечестве? И оно старалось поспеть за прогрессом. Примечательную деталь отметил во втором томе «Мертвых душ» Николай Васильевич Гоголь.

Напомню: над этой книгой он работал больше десяти лет, с 1840 по 1852 год. Один из вариантов рукописи сжег в 1845-м, другие – за десять дней до смерти, в феврале 1852-го. До нас дошли лишь разрозненные тетради. В одной из них читаем слова действительного статского советника, племянник которого решил уехать из Петербурга в деревню.

«– Но все же… Как же так запропастить себя в деревню? Какое же общество может быть между мужичьем? Здесь все– таки попадется навстречу генерал, князь. Пройдешь и сам мимо какого-нибудь… там… ну, и газовое освещение, промышленная Европа; а ведь там, что ни попадется – все это или мужик, или баба. За что ж так, за что ж себя осудить на невежество и на всю жизнь свою?»

Однако промышленная Европа не торопилась в Россию. К концу XIX века – 180 газовых заводов, 40 из них употребляют каменный уголь, 6 – дерево, остальные – нефтяные остатки или нефть. Специалисты рассчитали, сколько газа потреблялось тогда в год на одного жителя в крупнейших городах мира. Вот эти данные: Лондон – 276 куб. м, Брюссель – 111, Париж – 108, Берлин – 86, Вена – 70, Варшава – 27,4, Петербург – 20,2. «Вся газовая промышленность России по своим размерам меньше газовой промышленности одного Берлина», – заключал автор сравнительного исследования.

В силу самых разных причин это положение сохранялось довольно долго.

«Газовая промышленность у нас слабо развита, несмотря на большие возможности ее развития», – отмечал в 1932 году академик И. М. Губкин на Всесоюзном совещании Госплана СССР по размещению производительных сил на вторую пятилетку. Эти планы живо обсуждала и вузовская молодежь, будущие командиры производства, те, кому в годы второй пятилетки предстояло, как и сокурсникам Косыгина, прийти на производство. Осваивать новые автозаводы, химические комбинаты, шахты, текстильные фабрики, промыслы…

Соединенные Штаты в те годы уже добывали по 50 млрд. кубометров природного газа. Советский Союз вышел на эти рубежи в начале 60-х годов. Вот такая была дистанция, и это тоже нужно знать, чтобы по достоинству оценить все, что сделали люди, создавшие отечественную газовую промышленность – организаторы производства и рабочие, инженеры и ученые.

Приведу еще несколько цифр из лекции А. Н. Косыгина. Он говорил, что СССР уже добывает в год (напомню: это идет 1964-й) 90 миллиардов. Так сокращался разрыв. «…в настоящее время разведаны колоссальные запасы в Тюменской области. Открытые запасы нефти и газа обеспечивают нашей стране огромные возможности развития энергетики».

«Помогите сварщикам»

Через 20–25 лет, прошедших с того испепеляющего лета, когда природный газ «привели» в Москву, Россия стала одной из ведущих газовых держав.

По дилетантским представлениям, а они сильны и сейчас, добыча газа – совсем простое дело: сунул трубу в землю и качай себе доллары. Между тем это одно из сложнейших производств, немыслимых без качественной металлургии, развитого машиностроения, современной научной базы…

Сразу после Великой Отечественной войны правительство Союза поручило Институту электросварки Академии наук Украины разработать технологию сварки для строительства газопровода Дашава – Киев – Брянск – Москва. Эту работу возглавил академик Евгений Оскарович Патон, именем которого позже был назван знаменитый институт. Ученые предложили вести автоматическую сварку под флюсом. Были разработаны три варианта организации сборочно-сварочных операций на трассе газопровода, создано специальное оборудование.

«Впервые в мировой практике, – рассказывает академик Борис Евгеньевич Патон, директор Института электросварки имени Е. О. Патона Национальной академии наук Украины, – в широких масштабах на полустационарных базах была применена сварка под флюсом плетей из двух-трех труб, которые потом вручную сваривались на монтаже. Такая технология и сейчас является одной из основных при сооружении магистральных трубопроводов. Постепенно к ней пришли и зарубежные фирмы».

Ученые вместе с производственниками создавали трубные стали, страна осваивала свое трубное производство и, когда правительство Аденауэра объявило бойкот на поставку в Советский Союз труб большого диаметра, трубы на трассу поставил Челябинский трубопрокатный завод.

Большое значение созданию новой техники для строительства сверхмощных газопроводов, в частности для сварки труб диаметром 1420 мм, придавал А. Н. Косыгин. Вот как вспоминает об этом в письме, адресованном мне, академик Б. Е. Патон.

«Алексей Николаевич выезжал в Западную Сибирь, был там и зимой, изучал месторождения нефти и газа, их освоение. Перед одним из пленумов ЦК КПСС он вернулся из Сибири. Мне посчастливилось встретить его в фойе и попросить принять меня для доклада по проекту постановления СМ СССР о развитии сварочной науки и техники на предстоящую пятилетку, а такие постановления неизменно принимались на каждую пятилетку и почти всегда выполнялись. Алексей Николаевич сразу же согласился, но сказал, что и у него есть просьба. Во время разговора в кабинете А. Н. с горечью сказал, что видел, в каких тяжелых условиях работают сварщики, сваривая так называемые неповоротные стыки магистрального газопровода на морозе в 40–50 градусов. Сварщик лежит на спине и варит в таком положении стык трубы почти полутораметрового диаметра. Вот, говорит Алексей Николаевич, нужно им помочь, облегчить условия их работы. Я прошу вас подумать и разработать такую машину-автомат, которая избавит сварщиков от этого изнурительного труда.

Посмотрел на меня и добавил:

– Если не получится, мы на вас в обиде не будем. Ведь понимаем, что это очень сложная задача, но постарайтесь.

Я сказал, что будем искать и работать. И, действительно, удалось создать машину контактной сварки стыков таких труб. Машина передвигалась внутри трубопровода, была поэтому всепогодной, а производительность труда возросла на порядок, т. е. в 10 раз. Такие машины и сегодня работают на строительствах трубопроводов, лицензия продана в США. Это один из эпизодов в многогранной, замечательной жизни и деятельности Алексея Николаевича. Но он свидетельствует о его подлинной заботе о человеке, об условиях его труда и здоровья.

Замечательный государственный деятель и человек! Выдающийся экономист, финансист, организатор промышленности. Именно таким он сохранился в моей памяти.

Это был интеллигентный, образованный человек, чуждый интригам, карьеризму, борьбе за власть во имя власти. Алексей Николаевич видел нараставшие трудности в нашей экономике, стремился их устранить. Именно этому была посвящена его реформа. К сожалению, ему не дали возможности развить и завершить эти планы.

Он любил и понимал науку, живо интересовался проблемами научно-технического прогресса. Я имел возможность видеть Алексея Николаевича во время неоднократных совещаний с учеными Академии наук СССР. Он глубоко понимал значение фундаментальной науки, ее роль в создании новой техники и технологии. Он привлекал ученых к работе в Совете Министров СССР, внимательно изучал их экспертные оценки планов и программ развития экономики.

Мне была поручена экспертиза планов развития черной металлургии. С этой целью мы создали рабочую группу, которая несколько лет плодотворно работала. Стремились не к безудержному наращиванию производства стали, а к повышению ее качественных показателей, к экономии ресурсов. Алексей Николаевич ценил это.

В годы своего руководства Советом Министров СССР он глубоко понимал значение топливно-энергетического комплекса для страны, необходимость его быстрого и интенсивного развития. Вместе со своим верным соратником, председателем Госплана СССР Николаем Константиновичем Байбаковым, с привлечением крупных ученых они разработали грандиозный план развития нефтегазового комплекса в Западной Сибири. Именно эта дальновидная политика позволила СССР развивать свою экономику. Именно она и сейчас позволяет России быть гигантским экспортером нефти и газа в западные страны».

Ученым нужны не жертвы, а истина

Ныне трубопроводный транспорт, начало которому положил научный и инженерный талант Дмитрия Ивановича Менделеева, стал составной частью транспортной системы страны. По трубам ежегодно перекачиваются миллионы тонн нефти, нефтепродуктов, миллиарды кубов природного газа. Становление этой системы шло с большими сложностями. Газовики старших поколений хорошо помнят, как осенью 1952 года взорвался газопровод близ Брянска. Министр нефтяной промышленности Н. Байбаков доложил о ЧП Сталину. На рапорте министра Сталин написал: « Создать комиссию, виновных наказать».Правительственную комиссию возглавил заместитель Председателя Совмина СССР И. Ф. Тевосян. Технической комиссией руководил вице-президент АН СССР И. П. Бардин. Комиссия заседала в Кремле в кабинете Тевосяна, а напротив был кабинет Берия. Ученым, писал позже академик Б. Е. Патон, нужны были не жертвы, а объективная истина: «У членов технической комиссии хватило мужества признать, что злого умысла в случившемся не было. Требовались более надежные трубы».

Эта тревога сопровождала всю историю отечественного трубопроводного транспорта. На строительстве нефтепровода Нижневартовск – Куйбышев диаметром 1220 мм, вспоминал Юрий Петрович Баталин, «количество порывов по вине изготовителей труб превзошло все допустимые пределы». Строители обратились за помощью в Совмин. «С помощью Алексея Николаевича Косыгина в конце концов удалось несколько поправить дела у главного поставщика – Челябинского трубопрокатного завода». Но это кардинально не решало проблему. Опуская технические подробности, скажу, что для основательного повышения качества труб требовались дефицитные легирующие добавки, которые шли исключительно на оборонные цели. Вопрос о повышении качества строительства трубопроводов вынесли на совещание у премьера. Баталин, первый замминистра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности, предложил организовать производство отечественных труб с легирующими добавками. На него обрушился один из старейших министров, сталинский нарком Петр Фадеевич Ломако. Ему уже было за семьдесят, за плечами три с половиной десятка лет наркомовско-министерского стажа:

– Мальчишка, несет околесицу!..

Алексей Николаевич никому не позволял так вести себя. Сделал одно замечание, второе. Ломако не унимался. Он вообще заводной мужик был. Рассказывают, в сорок втором году в Казахстане за три месяца построили молибденовый рудник «Восточный Коунрад». Этот рудник, затерянный в Балхашской степи, давал во время войны больше половины всего молибдена, добываемого в нашей стране, металла, без которого беззащитна армия. Ветераны рудника помнят, как Ломако, прилетев к ним, пригласил на сцену молодого стахановца, Литвинова, поднял паренька на плечи и крикнул: «Слава лучшему помощнику фронта!» И зал ответил громовым: «Ура!»

…Не обращая внимания на Косыгина, министр продолжал:

– Мальчишка, молоко на губах не обсохло, учиться надо!

– Хамству и грубости ни у вас, ни у кого бы то ни было еще учиться не намерен, – отрезал Баталин. – К чертям собачьим таких учителей!

Косыгин отчитал и «учителя», и «ученика».

Баталин закончил свое выступление, сел на место. Кто– то из соседей-министров прошептал: «Правильно ты старика одернул, но учти: потом еще и друзьями станете».

Так и вышло. «Мы действительно наладили с Петром Фадеевичем неплохие деловые отношения, – вспоминает Юрий Петрович Баталин. – Ломако быстро вникал в суть дела, принимал обоснованные решения и умел держать слово».

Словом, строители трубопроводов и металлурги «вопрос решили». Получили трубы, пригодные для экстремальных условий Крайнего Севера. Правда, через несколько лет пришлось еще раз вернуться к этой теме. В 1975 году на нефтепроводах случилось выше 150, а на газопроводах более 60 крупных аварий. В газетах о них тогда не писали. Шестого июля 1976 года секретариат ЦК КПСС рассмотрел вопрос «О повышении надежности и эффективности нефтепроводов и газопроводов».

Пройдут годы, и люди вспомнят

6 апреля 1971 года, XXIV съезд партии. С докладом «Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971–1975 годы» выступает Председатель Совета Министров СССР Косыгин.

Алексей Николаевич говорил о том, что в значительной мере прогрессивные изменения в промышленности определяются также расширением ее сырьевой базы, открытием новых месторождений газа, нефти, руд черных и цветных металлов, алмазов и других полезных ископаемых. К тому времени разведанные запасы газа превышали 16 триллионов кубических метров, из них более 13 триллионов составил прирост запасов, открытых за минувшее пятилетие, за 65– 70-е годы. За те же пять лет доля нефти и газа в топливном балансе страны поднялась до 60 процентов против 51 в 1965 году. Была создана крупнейшая база нефти и газа на востоке страны. Косыгин напомнил: еще недавно нефть доставлялась в Сибирь с Запада, а теперь из Сибири часть нефти идет и на запад, и на восток. За восьмую пятилетку были построены нефте– и газопроводы общей протяженностью 35,6 тысячи километров.

Все эти новые места – Самотлор, Нефтеюганск, Надым, Уренгой и другие для него не были лишь точкой на карте, как для иных отяжелевших госчинов. Прилетев на Самотлор, он вместе со свитой (Б. Е. Щербина, В. Э. Дымшиц, П. С. Непорожний и другие) добирается даже до буровых.

Николаю Константиновичу Байбакову запомнился забавный эпизод. Их вертолет приземлился неподалеку от разведочной буровой. Идти предстояло метров двести – навстречу морозному ветру. Пока дошли, обморозились. «Взглянув на Алексея Николаевича, я увидел белое пятно на его щеке и посоветовал растереть его снегом, – вспоминает Николай Константинович. – Он в свою очередь посмотрел на меня и пальцем показал на мои белые уши. Смеясь и морщась, мы растерлись снегом. Уши мне жгло, как кипятком. За обедом в столовой мы продолжали посматривать друг на друга, улыбаясь, указывая: он мне – на уши, я ему – на щеку, которые в тепле из белых стали огненно-красными. До чего доверчиво и открыто смеялся Алексей Николаевич, что невольно думалось: «Какой хороший человек рядом!»

И другой эпизод, который запомнился Владимиру Георгиевичу Чирскову, последнему министру строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности Советского Союза. Он рассказал о нем в сентябре 2002 года, когда ветераны Миннефтегазстроя собрались, чтобы по-семейному отметить 30-летие со дня создания своего уже десяток лет не существующего ведомства. Этому министерству было отмерено всего 18 лет – от начала девятой пятилетки до конца разрушительной перестройки. Всего 18 лет, но сколько же было сделано за эти годы!

Владимир Георгиевич вспомнил, как в 1976 году Косыгин, прилетев в Тюменскую область, побывал на одной из компрессорных станций недалеко от Надыма. Поднявшись на площадку, он сказал: «Пройдут годы, люди будут анализировать и говорить, как вы могли в тундре строить такие предприятия в такие сроки!»

Могли. Потому что их объединяла большая цель, и слова о Родине, патриотизме для них не были пустой фразой. 72-й год – Медвежье, 78-й год – Уренгой, 86-й – Ямбург – крупнейшие в мире газовые месторождения. А нефтяные гиганты! Самотлор, Федоровка, Холмогоры – 15–20 нефтяных месторождений вводили в строй…

И горький факт: за последние десять лет не сделано даже столько, сколько раньше делали за полгода.

А за десятую пятилетку предстояло сделать еще больше, чем за девятую. Добывать 480–500 млн. тонн нефти – прирост 131–151 млн. тонн. Добычу газа предполагалось поднять до 300–320 млрд. куб. метров (прирост 102–122 млрд. куб. метров); угля до 685–695 млн. тонн (прирост 61–71 млн. тонн).

Началась программа строительства атомных станций, рассчитанная на 10–12 лет. Уже была создана объединенная энергосистема европейской части страны и на ватманах появлялись контуры единой энергосистемы СССР. И Единой системы газоснабжения. 75 процентов всего прироста добычи нефти планировалось получить на новых крупнейших месторождениях Тюмени и Мангышлака.

К тому времени после многочисленных перетрясок в народном хозяйстве стало заметно отставание газового и нефтяного строительства. По предложению Косыгина и Байбакова эту отрасль предложили взять под свое крыло министру газовой промышленности СССР Алексею Кирилловичу Кортунову. Как вспоминал позже Юрий Петрович Баталин, двенадцать управляющих строительными трестами предварительно, перед встречей в Москве, собрались в Альметьевске, советовались, какие вопросы ставить перед центром. В Москве их приняли в ЦК КПСС. Говорили о роли строителей в стране – без них невозможно никакое продвижение вперед: «Рассчитываем на вас, товарищи!»

Открытия геологов в Западной Сибири были настолько огромными, что изменялись сами представления о стратегических направлениях развития общества. Мощная нефтяная и газовая промышленность могла стать основой экономического и социального развития страны.

О тех масштабных, фантастических открытиях написаны книги, сняты фильмы, сложены песни. Напомню лишь несколько штрихов – по рассказам Юрия Петровича Баталина.

– Решение о начале освоения нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири было принято в начале 60-х годов. До этого на протяжении многих лет вокруг перспектив нового нефтеносного района шли долгие дискуссии. Однажды к председателю Госплана России приехали Александр Константинович Протазанов, в то время первый секретарь Тюменского промышленного обкома партии (были такие, инициатива дорогого Никиты Сергеевича Хрущева), и Геннадий Павлович Богомяков, руководитель одной из крупных геологических научно-исследовательских организаций. Гости предложили организовать в Тюмени добычу нефти, предлагая добывать примерно 10–15 миллионов тонн в год.

Председатель Госплана вызвал своего заместителя, который ведал вопросами нефтепереработки. Тот с порога, не посмотрев на разложенные на столе геологические карты, заявил, что «огромные запасы нефти и газа, о которых много говорят тюменцы, не более чем плод провинциального и больного воображения». И заключил: «Надо прекратить дурить всем головы и заняться своими делами».

Протазанов, конечно, вспыхнул и говорит Богомякову: «Геннадий, забирай все бумаги. Мы думали, что пришли в советский государственный орган, а оказывается, это бюрократический царский приказ столетней давности. Нам здесь делать нечего».

Председатель Госплана оказался человеком более разумным. Он предложил послушать аргументы гостей, и в конце концов были подготовлены документы о начале работ в Западной Сибири. К тому времени старые районы нефтедобычи – Азербайджан, Татария, Башкирия – уже не могли обеспечить страну топливом. Надвигалась катастрофа. Лучше других это понимали Председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин, председатель Госплана Союза Николай Константинович Байбаков, министр газовой промышленности Алексей Кириллович Кортунов. Выход Советского Союза на первое место в мире по добыче нефти и газа и на второе – по общей протяженности трубопроводов – не только свидетельство трудового подвига всей страны, но и личная заслуга выдающихся организаторов народного хозяйства. Кстати, задел, созданный тогда усилиями всего народа, держит на плаву экономику России и сейчас. Жаль лишь, что этим богатством владеют немногие.

…К новым масштабам в начале 70-х годов строители Мингазпрома были не совсем готовы. Как же быть?

Одни предлагали развивать строительный блок в рамках Мингазпрома, но при этом возникали противоречия между нефтяниками и газовиками. Другие предлагали разделить строителей между нефтяным и газовым министерствами.

– Были даже близки к тому, чтобы разделить, – вспоминает Юрий Петрович Баталин, – но легко разделить нефтепромысловые и газопромысловые службы, а как разделить организации трубопроводного строительства, которые в то время определяли темпы развития экономики страны? И вот по инициативе Алексея Николаевича Косыгина и Николая Константиновича Байбакова было решено создать отдельное министерство, самостоятельную отрасль – строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности. Юрию Петровичу Баталину запомнилось высказывание Косыгина. Для того чтобы освоить Западную Сибирь, обеспечить высокие темпы развития нефтяной и газовой промышленности, надо решить два вопроса, – говорил он, – обеспечить материальные ресурсы: прежде всего трубы и металл, и развить мощности строительных организаций.

Министр газовой промышленности Союза Саит Атаевич Оруджев, очень уважаемый в отрасли человек, с заметной обидой однажды спросил Косыгина: почему же, подчеркивая значимость ТЭКа, он назначил своим заместителем не топливника? Отвечая, Косыгин говорил об этих двух ресурсах – материалах и кадрах. Председатель Госснаба ведает всеми ресурсами, он направит их на развитие топливно-энергетического комплекса. И он, Дымшиц, строитель, понимает значение строительства. Решение оказалось очень удачным.

А первым министром строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности по настоянию Косыгина был назначен Алексей Кириллович Кортунов. До этого он возглавлял Мингазпром, а еще раньше – Главгаз при Совете Министров. Главгаз удалось организовать и отстоять в те вихревые месяцы, когда Никита Сергеевич разгонял министерства, а министров рассылал по совнархозам. Создание Главгаза, межрегиональной специализированной структуры Юрий Петрович Баталин называет чудом. «Чего это стоило в момент «коронования» территориального принципа в управлении народным хозяйством, – пишет он, – знали, наверное, только Кортунов, его сподвижники Н. К. Байбаков и, конечно же, главный инициатор решения Алексей Николаевич Косыгин».

Что ценил Косыгин в Кортунове?

Он жил, вызывая огонь на себя

С Алексеем Кирилловичем мне встретиться не довелось. Правда, заочно мы были немного знакомы – «Комсомолка», в которой я тогда работал, часто писала о комсомольских стройках, а их в его отрасли было, пожалуй, больше, чем в любой другой. Планируя праздничный, октябрьский номер газеты, я предложил рассказать в нем и о Кортунове, министре строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности Советского Союза. Встретился с Алексеем Кирилловичем совсем молодой тогда стажер «Комсомольской правды» Олег Жадан, тоже уже покойный.

Его материал вышел 6 ноября 1973 года. Случилось так, что это было последнее интервью Кортунова…

Тот давний номер «Комсомольской правды» я увидел, когда пришел поговорить с дочерью министра, Светланой Алексеевной. Она бережно хранит все, что связано с памятью отца – фотографии, газетные и журнальные вырезки, письма друзей, записные книжки… До самых последних минут она была рядом с отцом. На всю жизнь врезались его слова, их Кортунов повторял, теряя сознание: «Достойно жил и надо достойно умереть».

Вместе со Светланой Алексеевной мы разбирали семейный архив, чтобы с помощью документов полнее представить читателям ее отца.

– У Кортуновых была большая семья, много детей, а в живых остались шестеро. Их выходила мать, казачка. Отец Алексея Кирилловича был смазчиком на железной дороге, туда же пришел и он. И всегда гордился тем, что самостоятельную жизнь начал в 15 лет, поступив в Новочеркасскую профтехническую школу. Потом была железная дорога, без отрыва от производства помощник машиниста паровоза поступает в институт. Молодого инженера приглашают в Москву, во Всесоюзный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации. Он закончил аспирантуру, но диссертацию защитить не успел: вместо диплома кандидата технических наук попросил комсомольскую путевку на «Азовсталь». Кортунов всегда гордился своей комсомольской домной. Из Мариуполя его направили в Подмосковье – строить новый ЦАГИ.

Здесь Алексея Кирилловича застала война. С таких объектов на фронт не призывали – броня. Но Кортунов добился отправки в армию. После краткосрочных курсов его назначают начальником инженерной службы 134-й стрелковой дивизии. С сентября 1942 года он командир 629-го стрелкового полка этой же дивизии.

…На плацдарм за Вислой командир 629-го полка переправился вместе с передовым отрядом. И в самый критический момент боя вызвал огонь на себя. Из того боя он вышел Героем Советского Союза.

– Как вы думаете, Алексей Кириллович, может ли руководитель рисковать? – спросил в том памятном интервью Олег Жадан у министра. – Есть ли у него право на это?

– Риск… – повторил министр. – Риск важен в любом деле. Но риск осмысленный, основанный на глубоком знании обстановки.

– А какой риск был там, под деревней Люциме?

– Мы могли рисковать своими жизнями, но не плацдармом, не делом, которое нам поручено. Мои бойцы окопались настолько хорошо, насколько это было возможно в условиях непрерывного боя. Подумайте сами – был ли этот риск безрассудным? Но вы спрашиваете о риске в мирное время. Я не представляю себе хорошего руководителя, если у него не хватает мужества защищать свои позиции.

Или, добавлю к словам министра, признавать свои ошибки.

…В погоне за сроками на трассе газопровода Бухара – Урал строители понаделали много брака. Комитет народного контроля (КНК) СССР провел проверку и выяснил, что «в актах о приемке участков газопровода отмечалось высокое качество работ». Руководители Мингазпрома утверждали эти документы. Между тем на ряде «участков вопреки проекту вовсе не проводилась изоляция труб, катодные станции, снижающие влияние блуждающих токов, не строили».

О результатах проверки КНК доложил правительству. «Незамедлительно последовала реакция А. Н. Косыгина: вопрос был включен первым пунктом в повестку очередного заседания Президиума Совмина», – вспоминал зампред КНК Владимир Иванович Залужный. Ответ держали Кортунов, министры черной металлургии, химической промышленности, строители… Алексей Кириллович оправданий не искал. Не прикрывался чужими просчетами и недоработками.

К 1968 году Советский Союз вышел на первое место в мире по промышленным запасам газа. Деятельно создавалась Единая система газоснабжения, которая и сегодня служит России. В эту систему вложены мысль и воля Кортунова, его соратников, его преемников – Динкова, Оруджева, Черномырдина, Вяхирева, Баталина, вложен труд поколений.

Маршрут выбирает инженерная совесть

Новая отрасль – строительство предприятий нефтяной и газовой промышленности – формировалась и крепла на ходу. Алексей Николаевич Косыгин при всей своей огромной занятости не упускал ее из вида. Тем более что министр тяжело болел, а первый зам, Юрий Петрович Баталин, был назначен лишь недавно.

В цепкой памяти Баталина – шесть визитов премьера в Тюменскую область.