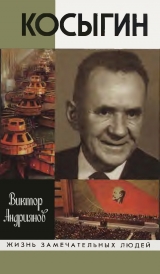

Текст книги "Косыгин"

Автор книги: Виктор Андриянов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)

«…в аппарате Госплана оказалось много лиц, не внушающих политического доверия, привлекавшихся органами советской власти к судебной ответственности за политические преступления, поддерживающих сомнительные связи с родственниками, проживающими за границей. При таком положении в Госплане СССР нет гарантии, что пропавшие документы не попали в руки агентов иностранных разведок».

Наверное, и в самом деле в бумагах Госплана не было должного порядка, но уж к агентам иностранных разведок они точно не попали. Иначе не было бы этой оговорки: нет гарантии… А кто может дать такую гарантию? Но вывод следовал самый суровый.

«ЦК ВКП(б) постановляет:

1. За нарушение советских законов об охране государственной тайны и создание в аппарате Госплана СССР разлагающей обстановки попустительства виновника утери секретных документов Вознесенского Н. А. исключить из состава членов ЦК ВКП(б).

2. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9.VI.1947 г. и ввиду особой серьезности нарушений закона в Госплане СССР, предать суду Вознесенского, как основного виновника этих нарушений, а также бывшего заместителя Председателя Госплана СССР Панова, заместителя председателя Госплана Купцова, нач. отдела кадров Орешкина и начальника 5-го отдела Госплана Белоуса, которые несут ответственность за пропажу секретных документов и за непринятие мер к сохранности секретных документов.

3. Предложить Генеральному прокурору СССР т. Сафонову произвести необходимое следствие по делу пропажи секретных документов в Госплане СССР».

За дело взялись мастера сыска.

За год до этих трагических событий Косыгины выдали замуж дочь. Свадьба Людмилы Косыгиной и Джермена Гвишиани пела-играла 24 января 1948 года. Среди гостей был Алексей Кузнецов. Косыгин работал с ним в Ленинграде, они дружили семьями. Алексей Александрович был женат на двоюродной сестре Клавдии Андреевны.

«Мы, ничего об этом («Ленинградском деле». – В. А.)не зная, – вспоминал Д. Гвишиани, – только видели по состоянию обычно чрезвычайно сдержанного Алексея Николаевича, что произошло нечто ужасное. Позже Клавдия Андреевна сказала нам с Люсей:

– Случилась большая гадость – Алексея Александровича арестовали».

В череде обвинений, предъявленных Вознесенскому, значилось и незаконное хранение оружия – в сейфе оказался пистолет, скорее всего подаренный во время войны.

«Алексей Николаевич тогда же предложил:

– Знаешь что, давай соберем, что у нас есть. И выбросим. Всякое может быть.

У меня был маленький, старый, полученный в подарок браунинг. В юности я неплохо стрелял из пистолета и малокалиберной винтовки и даже имел грамоты за участие в соревнованиях по стрельбе. У Алексея Николаевича был вальтер и еще какой-то пистолет, оставшийся с военного времени. Под видом рыбалки мы сели в лодку и утопили все это в Москве-реке.

Примерно в то же время, когда мы уже знали о судьбе Кузнецова и других, Алексей Николаевич сказал нам с Люсей:

– Знаете, ребята, а меня ведь тоже могут арестовать, тем более что на следствии по этому делу многие дают на меня показания.

Об этом он знал как кандидат в члены Политбюро: всем им по утрам клали на стол размноженные копии протоколов допросов, причем в экземпляре Алексея Николаевича кто-то подчеркивал красным карандашом фамилию: «Косыгин». Он тут же садился и писал подробное объяснение Сталину: «категорически отрицаю эти факты…», «в это время я находился там-то…», «этого не могло быть по таким-то и таким– то причинам», «показания надуманны…»

Как бы то ни было, каждое утро, уезжая на работу, обняв Клавдию Андреевну, расставаясь с нами, он говорил: «Прощайте» и напоминал о заранее обговоренных условиях, как нам быть, если с ним что-то случится.

Жили мы тогда на даче, которая усиленно охранялась, поэтому, чтобы поговорить, пошептаться, посекретничать, приходилось прятаться от соглядатаев. В семье на долгие годы сложилось убеждение, что телефоны прослушиваются. Все знали, что в разговорах надо быть крайне осторожным; никто не собирался делать крамольных заявлений, но опасались провокаций.

Однажды я решил поискать в доме подслушивающие устройства – в том, что они есть, сомневаться не приходилось. В нескольких местах в комнатах я отыскал два замаскированных довольно примитивных микрофона. О своем открытии я сообщил Алексею Николаевичу, на что он строго заметил:

– Ничего не трогай и никому не говори.

И в самом деле, кому же скажешь?..

Несколько месяцев все мы провели в напряженном ожидании. Позже для себя решили, что все же арестовать Косыгина не дал Сталин».

Очевидно, это точный вывод. И подтверждается он вот еще каким обстоятельством. В разгар следствия по «Ленинградскому делу» Косыгина, члена Политбюро ЦК ВКП(б), председателя Бюро по торговле при Совете Министров СССР, командировали в Алтайский край. Кто, кроме Сталина, мог разрешить такую командировку, тем самым дав понять, что к Косыгину нет претензий? Хотя в истории репрессий записаны многие случаи арестов именно в командировке, в поезде, при вызове в Москву.

Кстати, однажды Владимир Николаевич Новиков, заместитель Косыгина, отдыхал на алтайском курорте «Белокуриха». Вернувшись, он рассказал премьеру о своих впечатлениях. И вдруг, замечает Новиков, Алексей Николаевич стал расспрашивать, не сохранился ли там такой-то дом, интересовался и другими подробностями о поселке. В Белокурихе, во время своей спасительной командировки Косыгин провел более десяти дней. Ссылаясь на самого Алексея Николаевича, Новиков пишет, что ту длительную поездку по Сибири и Алтайскому краю Косыгину организовал Микоян, якобы «в связи с необходимостью усиления деятельности кооперации, улучшения дел с заготовкой сельскохозяйственной продукции». Принимаю эту версию, хотя понимаю, как малоубедительна была мотивировка в глазах Сталина. А что могло при решении судьбы Косыгина значить много, стать решающим фактором? Полного ответа на этот вопрос мы никогда не узнаем, можно только догадываться.

…На одном из совещаний после XIX съезда КПСС, в октябре 1952 года к Алексею Николаевичу подошел Сталин:

– Ну как ты, Косыга? Ничего, ничего, еще поработаешь, поработаешь…

Хрущев расставляет акценты

…Не буду гадать, какие чувства обуревали Косыгина на том «бериевском», а по существу «сталинском» пленуме. Можно только предположить, что он был против бесшабашной расправы со Сталиным и, будь это в его власти, провел бы десталинизацию без перегибов и перехлестов.

А Хрущев и Маленков тем временем расставляли акценты.

– Здесь на Пленуме ЦК говорили о культе личности, и надо сказать, говорили неправильно, – заметил Маленков в своем заключительном слове 7 июля. – Я имею в виду выступление т. Андреева. Подобные настроения на этот счет можно было уловить и в выступлении т. Тевосяна…

Соратника сурово перебил Хрущев: «Некоторые не выступившие вынашивают такие же мысли». Маленков продолжал:

– Вы должны знать, товарищи, что культ личности т. Сталина в повседневной практике руководства принял болезненные формы и размеры, методы коллективности в работе были отброшены, критика и самокритика в нашем высшем звене руководства вовсе отсутствовала.

Мы не имеем права скрывать от вас, что такой уродливый культ личности привел к безапелляционности единоличных решений и в последние годы стал наносить серьезный ущерб делу руководства партией и страной.

Да, фигура Сталина буквально нависла над пленумом. И могло показаться, что вождь всех времен и народов вот-вот сам появится в зале и спросит вкрадчиво каждого: «Что же ты затеял, Никита?» «Ну как дела, Косыга?»

Далеко впереди был XX съезд КПСС, возвращение из лагерей тысяч и тысяч безвинно осужденных, реабилитация несправедливо обвиненных, которая растянется на десятилетия, распри между нынешними соратниками. Но пока они в одной лодке. Поют друг другу дифирамбы.

«Булганин.Товарищи, разоблачение Берия, в особенности завершение этого разоблачения и сам арест Берия были трудным и рискованным делом. И здесь надо отдать должное товарищам Маленкову, Хрущеву и Молотову (бурные аплодисменты), которые хорошо организовали это дело и довели его до конца.

Хрущев.Одна поправка есть: и себя ты не исключай. (Аплодисменты.)

Булганин. Яочень тебе благодарен, Никита, за эту реплику и заявляю тебе и всем другим товарищам, что я поступил только так, как должен поступить каждый честный член партии».

Потом в команду смелых зачислили и Лазаря Моисеевича Кагановича. Правда, в самые напряженные дни, когда решалась судьба Лаврентия Павловича, Каганович «был на Урале, приехал за день до решения».

«Маленков.Но когда мы проинформировали товарища Кагановича, он безоговорочно, сразу же принял такое же решение, как и все мы.

Каганович.Потому что мы все люди единой школы, школы Ленина и Сталина, и все мы в своей деятельности стремимся и в мирное, и в любое другое затруднительное время быть достойными учениками своих учителей».

Словом, полное понимание, нерушимое единство. Разобравшись с героями, перешли к насущным делам. «…мясом по-настоящему мы торгуем только в Москве, Ленинграде, с грехом пополам в Донбассе и на Урале, в других местах с перебоями», – заметил Микоян.

Кстати, и сельхозпроблемы, а точнее полный провал аграрной политики товарищи хотели навесить на Лаврентия Палыча. Дескать, и здесь палки ставил. Между прочим, Сталин предлагал увеличить налог на крестьян с 15 миллиардов рублей до 40. «Тогда и Берия возмущался, – молвил правдивое слово Анастас Иванович. – Он говорил, что если примем предложение товарища Сталина о налоге, это значит привести к восстанию крестьян. Это были его слова, а как только Сталина не стало, он стал мешать решению вопроса о животноводстве».

Чтобы подбросить товаров для народа, Микоян предложил «закупить некоторое количество высококачественных импортных шерстяных тканей для пошива костюмов и пальто, поскольку отечественная промышленность не может дать тканей сверх программы. А также закупить 30–40 тысяч тонн сельдей, поскольку рыбная промышленность не обеспечивает нужды населения».

Вел заседание Хрущев и, конечно, при желании Никита Сергеевич, отличавшийся цепкой памятью, мог бы напомнить Микояну его пассаж из выступления на XIX съезде партии. Тогда Анастас Иванович развеселил всех, сказав, что стол у советского человека теперь полный, вот только винца не хватает для поднятия аппетита. Но Хрущев промолчал – не время было ссориться с соратниками, покуда не потопили Берия. Не отозвался и Косыгин, хотя шерсть и рыба были по его ведомству.

Но когда выступал Завенягин, заместитель министра среднего машиностроения, создатель Норильска, Косыгин невольно подался вперед: с трибуны прозвучало его имя: «Помню, товарищ Косыгин много раз ставил вопрос – дайте нам тов. Орлова для представления на должность наркома бумажной промышленности. Тов. Орлов был в то время начальником главка в МВД, это очень крупный инженер и специалист в области бумажной промышленности. А в бумажной промышленности дело не шло. И, конечно, можно было начальника главка отпустить для назначения на должность наркома. Берия отвечает: «Никаким образом, нам самим нужны люди». Когда затем бумажную промышленность поручили Берия, то т. Орлов сейчас же был освобожден от работы в МВД и назначен наркомом целлюлозной и бумажной промышленности» (Известия ЦК КПСС. 1991. № 2. С. 167).

Георгий Михайлович Орлов при Хрущеве стал заместителем председателя Госплана. Однажды ему выпало лететь с Никитой Сергеевичем из Средней Азии в Крым. Пролетали над дельтой Волги – внизу сплошные камыши. Орлов подбросил идейку: построить здесь целлюлозно-бумажный комбинат. Н. С. с характерной для него импульсивностью согласился и немедленно дал поручение Косыгину подготовить проект постановления о строительстве в районе Астрахани такого предприятия. Косыгин резонно возражал, предлагал рассмотреть проект после возвращения Хрущева в Москву, проконсультироваться с учеными – все было напрасно. Комбинат начали строить.

В сентябре 1963 года Хрущев залетел на стройку, потом провел в Астраханском обкоме партии большое совещание. Говорил, как велики возможности использования камыша: «Сегодня его скосил, на следующий год он опять вырос». К тому же сбережем лес… Камыш на выкошенных местах расти не хотел, не годился он и для производства целлюлозы.

Для Косыгина, хотя и не он выдвигал Орлова в замы председателя Госплана, это был и кадровый урок.

…В декабре 1969 года «Правда» подготовила редакционную статью к 90-летию со дня рождения Сталина, в которой давалась взвешенная оценка его деятельности. Вопрос о публикации решался в Политбюро. За публикацию высказались Андропов, Гришин, Косыгин, Мазуров, Суслов, Шелест.

Против – Подгорный, Пельше и Кириленко. Брежнев согласился с большинством.

…Через три десятка лет после войны, в своем рабочем кабинете Косыгин вручал памятную медаль министру геологии СССР Евгению Александровичу Козловскому – он совсем мальчишкой помогал в родной Белоруссии партизанам. Вручил, пожал руку…

– А что же, мы без фотографии останемся? – спросил Козловский.

– А зачем? – отозвался Косыгин. – У вас и так снимков много.

– На добрую память!

– Ну, раз на добрую, позовем фотографа, а пока попьем чай.

Кто знает, почему вдруг накатывает на человека откровение, какая струна отзывается в душе? Тогда, ожидая фотографа, Косыгин вспомнил, как в этом самом кабинете в сорок первом году Сталин вручал ему боевой орден.

Тот снимок с Косыгиным стоит на рабочем столе Козловского:

«Я каждый день смотрю на него и вспоминаю Алексея Николаевича, его рассказ о встречах со Сталиным в этом кабинете».

…Генерал-лейтенант Кирпиченко двадцать лет с небольшими перерывами работал в арабских странах, дважды – в 1970 и 1973 годах сопровождал Косыгина во время его визитов в Египет. Алексею Николаевичу, заметил генерал, было приятно вспоминать, как И. В. Сталин поручил лично ему сопровождать де Голля, когда тот впервые приехал в Советский Союз. Это было уже в конце войны. С той самой первой встречи де Голль сохранил к Косыгину огромное уважение. И когда Алексей Николаевич уже как глава Советского правительства прилетел в Париж с официальным визитом, президент Франции – в нарушение всех протокольных норм – лично встречал его в аэропорту.

Как можно судить и по другим воспоминаниям Косыгина, тот Сталин, которого знал он, далек от расхожих представлений и стереотипов, утвердившихся в общественном сознании за последние годы. Этот Сталин готовил страну к войне с фашистской Германией. Принимая решения, он просчитывал все плюсы и минусы, перепроверял информацию у специалистов. Он не прощал обмана, был готов выслушать аргументированные возражения, принять точку зрения собеседника. Но с годами становился все более подозрительным, кто-то из окружения внезапно впадал в немилость…

Григорий Бакланов пересказал, как Даниил Гранин брал у Косыгина интервью для «Блокадной книги».

Косыгин вспомнил, как с Вознесенским и председателем Ленгорисполкома Попковым – он был в Москве – встречал новый 1942 год. Поздно вечером, завершая работу в Кремле, позвонил друзьям: все-таки Новый год, надо бы как-то отметить. Решили посмотреть в Комитете по кинематографии какую-нибудь комедию, потом поужинать. «Во время просмотра позвонил Сталин, вызвал Косыгина к себе, но предварительно подробнейше расспросил, как именно они трое оказались вместе, как сговаривались. И тут Гранин позволил себе вольность, спросил: а что, Сталин интересовался такими подробностями, как, кто, с кем и почему встречается? И вдруг Косыгин, слывший интеллигентом, ударил кулаком по столу: не вам судить о Сталине! Это было так грубо, говорит Гранин, так жестоко» (Московские новости. 2003. № 5).

Действительно – грубо… Шарахнуть кулаком по журнальному столику! Жаль только, не спросишь уже у собеседника, того, кто не слыл интеллигентом, но был им, отчего отказала ему выдержка, почему вырвались такие слова: не вам судить о Сталине?

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР СТРАНЫ

Есть на заводах, шахтах, фабриках человек, которому по самой должности положено смотреть на много лет вперед, готовить завтрашний и послезавтрашний день предприятия. Это главный инженер. Так сказать, инженер над инженерами.

Между прочим, в переводе с французского это слово означает: ученый строитель. «Но не жилых домов (это архитектор, зодчий)», – разъясняет Владимир Иванович Даль в своем знаменитом словаре. Он выделял военных и гражданских инженеров, инженеров путей сообщения, горных, корабельных, механиков… Годы пополнили список многими новыми профессиями, но главный остается главным.

В какой-то мере его можно сравнить с впередсмотрящим. Заглядывает вперед, но так, чтобы не оторваться от реальности, потому что с него, в отличие от романтической фигуры на носу корабля, спросят и за текущие дела или, как говорилось в инструкциях в недавние годы, за «выполнение предприятием плана по установленным качественным и количественным показателям при минимальных затратах».

Двойственность задачи, случается, вызывает противоречие, с которым не всем главным удается справиться. Один – излишне заземлен, уткнется в частную проблемку и теряет стратегическую инициативу. Другой, напротив, витает в облаках, не опускаясь до презренной текучки, – и лишается опоры. А настоящий главный инженер умеет и мечтать – какой же без этого загляд в будущее? – и тащить изо дня в день груз повседневных забот.

Но какое отношение все это имеет к Алексею Николаевичу Косыгину? Самое прямое. Во время одной из бесед с доктором философских наук Теодором Ильичом Ойзерманом (было это в 1961 году) Алексей Николаевич заметил: «Знаете, я ведь не политик, я – инженер, если хотите, главный инженер».

Что же волновало в то время, к началу 60-х годов, главного инженера страны? Перелистаем в поисках ответа на этот вопрос выступления и статьи Косыгина за первые два десятка лет его работы в правительстве, вчитаемся в его записные книжки, блокноты, которые бережно хранятся у его внучки Татьяны Джерменовны. На этих страничках – сухие, на первый взгляд, деловые пометки, сделанные на совещаниях, здесь полно цифр и даже встречаются химические формулы… Из первых двадцати лет государственной деятельности Алексея Николаевича Косыгина вынесем за скобки, в отдельную главу войну. То была работа в экстремальных условиях, по фронтовым заданиям, на грани жизни и смерти. Но и в тех условиях люди думали о будущем.

Чтобы сеять весной, решения выносить не надо

«…Пройдет года три-четыре, мы будем работать без решений, без резолюций. Чтобы сеять весной… решения выносить не надо. Надо сеять. Чтобы убирать хлеб… решения выносить не надо… Надо убирать… Много решений получается от нашей некультурности, от нашей азиатчины, от нашей распущенности, недостаточной требовательности к себе и другим».

Это первый секретарь Ленинградского обкома партии Алексей Александрович Кузнецов, для Косыгина – просто Леша (цит. по: Ломагин Н. Неизвестная блокада. Кн. 1. С. 97).

Прошло десять раз по три и десять раз по четыре года, а обкомы и крайкомы продолжали командовать, когда пахать и сеять, по какой технологии убирать хлеб. ЦК обобщал опыт то «беспривязного содержания скота», то «сдачи зерна непосредственно из-под комбайнов», то по совету академика Лысенко (1959 год) рекомендовал заняться «навозно-земляными компостами, обогащенными минеральными удобрениями».

Все эти «странности и страсти» отозвались горьким эхом в памятных строках Александра Твардовского:

Наука будто все дела вершила.

Велит, и точка – выполнять спеши:

То – плугом пласт

Ворочай в пол-аршина,

То – в полвершка,

То – вовсе не паши…

Науку мы оспаривать не будем,

Науке всякой —

По заслугам честь,

Но пусть она

Почтенным сельским людям

Не указует,

С чем им кашу есть.

Поэт и партийный работник думали, по сути, об одном и том же: о праве хлебороба, рабочего человека на самостоятельное ведение дел. Им твердили: вы хозяева. Но хозяевам не командуют, как плугом пласт ворочать, по какой технологии плавить сталь или добывать уголь. Ах, как не хватало нашей стране таких партийных работников, как расстрелянные питерские большевики – Кузнецов, Вознесенский, их товарищи, казненные по сфабрикованному «Ленинградскому делу». Как длинны и горьки эти списки, целые тома с именами «врагов народа»! Партийные работники, инженеры, директора предприятий, ученые… У нас их ставили к стенке, выкидывали в эмиграцию, закрывали в спецфондах книги, по которым на Западе учились!

Потрясающую историю о судьбе одной из таких русских книг рассказал в «Российской газете» (4 декабря 2002 г.) профессор Теодор Шанин. В середине 60-х годов американский ученый, специалист по сельскому хозяйству Индии Дэниел Тернер заметил, что среди индийских ученых ходит какая-то книга, которую они считают великим теоретическим вкладом в понимание индийского крестьянства. Он прочел эту книгу, и она оказала на него очень сильное впечатление. Начали по всей Европе разыскивать автора. Многие считали, что это немец: Тша-йа-нов – вроде по-немецки звучит. Профессор было заказал английский перевод с немецкого, но в это время в какой-то библиотеке нашелся русский вариант. Так что на английский переводили с этого издания. По свидетельству профессора Шанина, «появление Чаянова было подобно взрыву бомбы».

Экономистов Кондратьева и Чаянова определили в лидеры мифической Трудовой крестьянской партии, одного из крупнейших советских инженеров, профессора МВТУ Рамзина произвели в вожди Промпартии. Леонид Константинович принимал участие в разработке плана ГОЭЛРО, создал и возглавил Всесоюзный теплотехнический институт – его страстью были наука и техника, политикой он вообще не занимался. Но не зря говорится: вы можете не заниматься политикой, все равно политика занимается вами. Занялась она и профессором-вредителем и «его партией»…

Через много лет академик Владимир Алексеевич Кириллин, заместитель Косыгина и председатель Госкомитета СССР по науке и технике, рассказал премьеру, что в 40-е годы работал вместе с Рамзиным. Леонида Константиновича, к счастью, «вышка» миновала. Во время Великой Отечественной войны за одно из своих изобретений, очень важное для развития теплоэнергетики, он даже получил Сталинскую премию. «Вообразите мои чувства, – вспоминал тот разговор Кириллин, – когда Алексей Николаевич сказал мне, что никакой Промпартии вообще не существовало, а дело это было сфабриковано органами ОГПУ».

К сожалению, Кириллин не указал дату этого разговора на косыгинской даче, но по ряду косвенных деталей его можно ограничить рамками 1966–1967 годов. В те годы Промпартия еще проходила как «антисоветская подпольная вредительская организация, действовавшая в промышленности и на транспорте СССР в 1925–1930 гг.». А в энциклопедическом «Биографическом словаре деятелей естествознания и техники» (год издания – 1959-й) о Рамзине говорилось буквально следующее: «В 1930 был осужден по делу т. н. промпартии. В дальнейшем искупил свою вину перед Сов. Государством, выполняя важнейшие для народного хоз-ва исследования». Реабилитация людей, которых обвинили по такому же дутому Шахтинскому делу, процессу Промпартии, по делу Трудовой крестьянской партии, была далеко впереди. Но это отдельная тема. А пока вернемся к заботам главного инженера советской экономики.

Этот вечный «директивный бантик»

…У Ильфа и Петрова есть убийственно точный фельетон «Директивный бантик» – о нашенском ширпотребе. Сюжет простой: на пляже знакомятся двое очаровательных молодых людей. «Черт побери, она была очень красива в своем купальном костюме. И он был, черт побери, не Квазимодо в своих трусиках-плавках на сверкающем теле». Но когда молодые люди оделись, парень в тяжких москвошвеевских штанах и жестком пиджаке превратился в кривоногого прощелыгу, а девушка в готовом платье с бантиком между животом и грудью сделалась похожей на скверную тещу… Больше никогда в жизни они не встречались.

Разлучил их Наркомлегпром с его бездарными фасонами и покроями, которые устанавливались «самое меньшее на пять лет». «Директивный бантик» увидел свет в марте 1934 года, когда Алексей Косыгин заканчивал Ленинградский текстильный институт. Конечно же он, студент-коммунист, секретарь парткома, прочитал фельетон в «Правде», может быть, даже отложил этот номер. Кстати, начальники из Наркомата легкой промышленности прислали Ильфу и Петрову телеграмму, в которой приглашали посетить московские швейные фабрики «для ознакомления с качеством пошивки и фасоном выпускаемых изделий».

Прошло два десятка лет, а «качество пошивки» все так же мало радовало людей и лишь давало сюжеты юмористам. «Товары массового потребления, хотя и отличаются, как правило, прочностью, но по своей отделке и внешнему виду оставляют желать много лучшего», – замечал Косыгин в своей статье о производстве промышленных товаров широкого потребления (Коммунист. 1953. № 18).Затем, как водится, следовало указание: каждое предприятие должно выпускать продукцию высокого качества, заботиться о добротной и хорошей внешней отделке изделий. Наверное, он и сам задавался вопросом: должно-то должно, но что же не заботится? И как сделать, чтоб обходиться без призывов и указаний? Ведь «чтобы сеять весной, решения выносить не надо. Надо сеять». Чтобы шить красивую, добротную одежду, тоже никаких решений выносить не надо. Надо шить. Предложить фабрикам качественное натуральное сырье и полноценные заменители. В те годы уже строились многие новые заводы и комбинаты этого профиля. К 1955 году выпуск искусственного волокна по сравнению с довоенным уровнем увеличился в 10 раз. Но и этого было мало. ЦК КПСС и Совет Министров СССР принимают постановление о развитии производства искусственного и синтетического волокна. Отрасль создавалась на новой индустриальной основе, и это было стратегическое решение. Одной из новостроек был комбинат в Энгельсе, куда через несколько лет предстояло прийти работать его будущему директору Владимиру Гусеву, пока еще студенту Саратовского университета.

Косыгин постоянно обращался к опыту западных стран. 16 марта 1939-го он, совсем молодой нарком текстильной промышленности (назначен 2 января этого же года), выступает на XVIII съезде ВКП(б). Его слушает Сталин.

– Мне хотелось бы доложить съезду о развитии текстильной промышленности, – говорит Косыгин и после принятых тогда (да и позже) сравнений с 1913 годом перечисляет по пунктам, что нужно сделать для успешного решения задач третьей пятилетки: «6. Надо использовать опыт американской промышленности, чтобы наши машиностроители принимали заказы на оборудование комплектно на целую фабрику».

В статье в «Коммунисте», на которую я уже ссылался, Косыгин так говорил о технике, необходимой для производства искусственного волокна: «Как известно, для производства искусственного волокна требуется сероуглерод. Основными аппаратами на сероуглеродном заводе являются реторты, выпускаемые Краматорским и Красноярским заводами Министерства тяжелого машиностроения СССР. Срок службы наших реторт не превышает трех-четырех месяцев, в то время как за рубежом реторта, как правило, служит три-четыре года».

В экономической политике Косыгина это не частный факт и не случайный пример. Он внимательно, можно даже сказать жадно присматривался ко всему дельному, что происходило в мире, касалось ли это новых форм организации труда, новых технологий или научных открытий.

Выступая на XX съезде КПСС (февраль 1956 года), Косыгин пытался предложить решение одной из острейших проблем машиностроения: «Существующая практика планирования производства машин и станков в единицах или по весу не содействует созданию высокопроизводительного оборудования и внедрению новой техники». Что же можно было бы сделать? «Количество оборудования, подлежащее выпуску, должно устанавливаться потребителями и заводами-поставщиками совместно по согласованию…» Пока эта мысль осталась лишь общим пожеланием, так же, как глубокие рассуждения о необходимости «серьезно улучшить практику планирования капитальных работ».

– Мне хотелось бы высказать некоторые соображения относительно мероприятий по совершенствованию планирования, – говорил Косыгин. Он предлагал «вместо существующего порядка планирования капитальных вложений на один год перейти к планированию всего объекта на срок до окончания строительства».

Второй масштабный вопрос – увязка текущих и перспективных планов. «Имевшие место частичные диспропорции в хозяйстве объясняются в значительной мере тем, что у нас не придавалось должного значения перспективному планированию». Алексей Николаевич все больше убеждался, что выход надо искать на путях экономических, а не директивных. Именно из этого он исходит, работая над докладом «О мерах по дальнейшему подъему текстильной промышленности». Этот вопрос по решению Политбюро («докладчиком утвердить т. Косыгина А. Н.») пленум ЦК рассматривал в июне 1959 года. Алексей Николаевич подготовил обстоятельный, острый доклад, сравнил нашу текстильную промышленность, ее подотрасли с аналогичными отраслями на Западе. Горько было признавать, но даже лен, традиционно русскую культуру, мы теряли: «Товарный сбор волокна с гектара у нас в три раза ниже, чем в Бельгии и Голландии».

В стенограмме пленума, которая хранится в Российском госархиве новейшей истории, мое внимание привлек любопытный эпизод. Обсуждается постановление пленума:

«Хрущев.Значит, принимаем решение.

Кучеренко В. А.Тов. Косыгин правильно предложил, чтобы 250–300 строек были сквозными».

Правка Хрущева: «тут были правильные предложения, чтобы…» – далее по тексту. Без ссылки на Косыгина (РГАНИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 392. Л. 57).

Представляю, как в своем кабинете первый секретарь, навалившись большим животом на стол, правит стенограмму. Вычеркнул Косыгина, позавидовал, что ли, заодно обозначил себя…

Сохранились рабочие блокноты и отдельные странички с записями Косыгина, которые с большой определенностью можно отнести к рубежу 50-60-х годов. Это короткие пометки, сделанные на совещаниях в ЦК и Совмине, деловые расчеты, цифры… Такой действительно бывает записная книжка главного инженера. Только здесь другой масштаб – страна.

«Требуются жесткие меры экономии»

Приведу для примера записи из одного блокнота за 1959 год, Косыгин – председатель Госплана СССР.

«Корд.

Сахар.

Рассмотреть вопрос о закупке дополнительно 65 т.т. сахара – 80 долларов = 5,6 млн. долл.

Молоко.

Табак.

Махорка.

Чай.

Вино виноградное.

Добавить 1 млн. дкл = 200 м. руб.

(молодое вино).

Водка.

Хлопчатник.

Шерсть.

Лен.

Аккумуляторы 590 Проверить.

Косы, пилы, вилы.

Al посуда. (Именно так: Al, а не ал. – В. А.).

Мыло…»

Опущу дальше несколько страниц с наименованием изделий и товаров, от гвоздей и оконного стекла до проката, цемента, шин, с расчетами по годам, заданиями, где что купить… Вывод: «Требуются жесткие меры экономии, иначе товарооборот вырастет, а товаров не хватит».