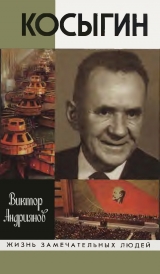

Текст книги "Косыгин"

Автор книги: Виктор Андриянов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)

Тогда, после жарких споров, решение было принято в пользу «Москвича». Инициатива и настойчивость Косыгина открыли дорогу «Жигулям» и «Ладам».

«…Алексей Николаевич возвратился из Италии, – вспоминает В. Н. Новиков, тогда зампред Совмина, курировавший строительство ВАЗа, – доложил на Политбюро о переговорах и через день, вызвав меня, спросил, как я смотрю на то, чтобы с помощью итальянцев построить завод легковых автомобилей. Я ответил, что идея очень хороша. Мы и в этой отрасли беспросветно отстали от других стран. Ведь линия Хрущева была на общественный транспорт, и поэтому производство легковых машин практически не развивалось.

Не было разработанной подходящей модели, специального оборудования для этих целей, и много лет ничего не строилось.

На Горьковском автозаводе выпуск составлял менее 100 тысяч машин в год, добивали устаревшее оборудование на объединении «Москвич» с его мизерным объемом производства, немного производили в Запорожье, около 20 машин делали для крупного начальства на заводе имени Лихачева в Москве – вот и все наши «успехи». В итоге производили ежегодно около 300 тысяч легковых автомашин, в то время как США перешагнули за шесть миллионов. Япония делала более трех миллионов машин в год, а мы топтались на месте».

Добавлю к словам зампреда Совета Министров СССР несколько цифр, которые встретились мне в сборнике «Внешняя торговля Советского Союза в послевоенные годы» – приложении к журналу «Внешняя торговля» № 11, 1965 год. Советский Союз экспортировал в 1964 году 44 487 автомобилей легковых, в том числе в промышленно развитые страны 8902. С грузовиками дело обстояло еще хуже. Экспорт за 1964 год 21 185 машин, в промышленно развитые страны – 584. Любопытны еще три цифры из этой же графы: в 1955 году СССР экспортировал в промышленно развитые страны 2457 грузовиков, в 1958 – 4 (четыре штуки – не тысячи, наверное, музеи купили), в 1960 – 37, в 1964-м – 584.

«…Решили, что я подготовлю проект соглашения с итальянцами, предусматривающий проектирование завода и разработку конструкции машины итальянской стороной с учетом наших дорожных условий. Кроме того, итальянцы примут на обучение и допустят к участию в проектировании наших специалистов. Строительство корпусов завода и жилого массива выполнит советская сторона. Срок окончания всех работ, включая проектные, – примерно три с половиной года.

Все обсуждение этой крупнейшей проблемы, осуществление которой вместе с кооперированными поставками обошлось стране более чем в 3 миллиарда рублей, заняло у нас с Косыгиным около часа. Конечно, мы с Алексеем Николаевичем выработали только схему. Но если бы я обсуждал это с Устиновым, вопрос мог бы остаться нерешенным, хотя на дискуссии была бы потрачена как минимум неделя».

Владимир Николаевич Новиков объясняет это разницей в стиле работы Косыгина и Устинова. Косыгин, определив задачу, четко намечал пути ее решения, оставляя детали для специалистов. Дмитрий Федорович, напротив, рассмотрение даже простого вопроса растягивал на два-три часа. По свидетельству Новикова, Устинов ночью звонил директорам заводов, их заместителям, а нередко и начальникам цехов. В каждом вопросе он хотел разбираться до мелочей так, чтобы понимать его на уровне начальника цеха или среднего конструктора. Таков был метод его работы, который он перенес из министерства и в Совет Министров. Все это, естественно, приводило людей в нервозное состояние. Хрущев, конечно, в такие дела не вникал, но Косыгин считал, что такой стиль работы для решения государственных вопросов в правительственном аппарате не подходит.

Устинов переместился в ЦК, стал секретарем по военно-промышленным вопросам, позже его избрали членом Политбюро. По разным свидетельствам, секретарь ЦК, будущий маршал и министр обороны СССР «был не очень доброжелателен к Косыгину», позволял себе при Брежневе, явно рассчитывая на одобрение генсека, отпускать в домашнем кругу колкости в адрес Алексея Николаевича. Но на первых порах Брежнев это не поддерживал. Доброхоты, конечно же, докладывали об этом Косыгину, но он в такие разговоры предпочитал не втягиваться. Может быть, отсюда и шла его бросающаяся в глаза замкнутость в кремлевском, цековском кругу?

Он не переносил болтовни

– Многие пишут, что Косыгин был очень суровым, – обращаюсь я к Владимиру Кузьмичу Гусеву. – Вам он тоже запомнился таким?

– Я не стал бы писать такой портрет Алексея Николаевича. Признаюсь, не замечал, суровое у него лицо или нет. Меня увлекала его мысль.

– В 1976 году вас избрали первым секретарем Саратовского обкома партии…

– С этого времени я бывал у Косыгина каждый квартал. Приеду в Москву, побуду в ЦК и иду к премьеру решать вопросы.

В хозяйственных, партийных кругах к Косыгину относились с большим уважением. Да и во всем обществе у него был большой, настоящий авторитет. Это не сегодняшняя оценка, а того времени.

– И какие, например, вопросы вы решали у премьера?

– Развитие орошения, например. Саратовская область, как и наши соседние – Волгоградская, Оренбургская, засушливая. Три года из пяти – засуха. Косыгин относился к аграрному сектору с большой настороженностью. «Слушай, говорит, мы такие большие вложения направляем, а результата серьезного нет». Я возражаю: так нельзя относиться к сельскому хозяйству. Земли в Заволжье – хорошие, они дают урожаи твердых пшениц, это наше богатство. Вопрос в другом: что надо сделать, чтобы урожаи были устойчивыми? Наука и практика дают ответ: нужно развивать орошение. Косыгин поддержал нас и саратовское орошаемое поле стало самым большим в Советском Союзе – 534 тысячи гектаров. А началось развитие орошения при моем предшественнике, Алексее Ивановиче Шибаеве. Мы же подхватили, поставили на научную основу, убедили Косыгина – он ведь считался с дельными аргументами, прислушивался к собеседникам, если они, говоря казенно, владели вопросом.

При поддержке Алексея Николаевича мы за несколько лет открыли в Саратове сеть академических институтов. В те же 70-е годы развили химию полимеров. Создали микробиологическую промышленность, построили атомную станцию…

– Но если все это застой, что же тогда развитие?

– Спросите тех, кто наклеивает ярлыки на целую эпоху… Кстати, Косыгин не переносил общую болтовню, приблизительные рассуждения. Таких говорунов осаживал немедленно – корректно, но твердо.

Знаю по рассказам заместителей Косыгина, многих министров, что он не считал зазорным отказаться от своего предложения, не настаивал на нем ради ложно понимаемого авторитета. Убедительный пример – идея с перепрофилированием Камского автозавода, который еще строился, на выпуск тяжелых самосвалов. Премьеру возразил тогда В. Н. Новиков: «Это совершенно невероятный поворот, который затянет строительство по крайней мере еще года на три, если не больше». В итоге было принято решение о развитии производства тяжелых самосвалов в Белоруссии. «БелАЗы» и «МАЗы» работают на российских рудниках и сегодня.

Вот так же Алексей Николаевич поддержал и саратовские предложения. Было принято постановление ЦК КПСС и Совмина, в котором говорилось о необходимости создать надежную кормовую базу на основе орошаемых земель.

– До этих работ Саратовская область производила около 40 тысяч тонн овощей в год, – продолжает В. К. Гусев. – Мы за три года создали 25 мощных овощных совхозов и собирали в год 400 тысяч тонн овощей. Области хватало и в Москву поставляли.

Поддержку у Косыгина было получить нелегко. Он проверял каждую цифру и все помнил. Многие собеседники Косыгина поражались его феноменальной памятью, отмечали редкостный талант устного счета. Впрочем, и незабвенный Корейко удивлял сослуживцев в «Геркулесе» своим быстрым и безошибочным счетом, и на концертных сценах немало мастеров умножения, деления и даже вычисления корней. Косыгинский талант был в другом: он видел влияние каких-нибудь отраслевых или региональных расчетов на всю экономику, мгновенно просчитывал последствия.

Помните историю с первой повестью Паустовского? Молодой писатель затерял рукопись и сел писать повесть заново. А когда написал, нашел пропажу – она завалилась за шкаф. В новом тексте другими были лишь два-три слова. Нечто подобное произошло и с Косыгиным. Он вышел к трибуне в Большом театре и вдруг обнаружил, что при нем нет очков для чтения. Забыл дома или в кабинете. Ни в зале, ни в президиуме никто ничего не заметил – Косыгин прочитал часовой доклад по памяти.

И еще одну черту, чисто косыгинскую, припоминает Гусев – это доверие, его веру в надежность тех, на кого, как считал Алексей Николаевич, он может положиться. Доверие, но не доверчивость. Доверчивость осталась там, в питерском далеке, где мальчугана поманила за собой молодая цыганка, чем-то напомнившая Алеше маму.

Министр геологии СССР (1975–1989) Евгений Александрович Козловский узнал Косыгина поближе, когда Алексею Николаевичу было уже за 70.

– Когда я приходил к нему с докладом о делах в отрасли, Косыгин сразу предупреждал: «Ты не перечисляй, что сегодня есть. Скажи, что будет завтра». Вот это по-моему, и есть государственный подход.

В отношении к людям Косыгина можно было бы назвать максималистом. Доверяет или нет. Середины, на мой взгляд, не было. Абсолютно. Если кого-то поймает на вранье, этот человек переставал для него существовать. Он не терпел таких вещей. И очень внимательно следил за твоим продвижением, твоими делами.

Еще одна черта, которую ценили все, кто работал с Косыгиным, – его обязательность. Попробуйте сегодня созвониться с кем-нибудь из правительства. А у него всегда был включен телефон «АТС-2», не говоря уже о первой «вертушке». Никто никогда не мог позволить себе звонить не по делу. Если Косыгина нет, ответит помощник. Через какое-то время обязательно раздастся звонок:

«Косыгин. Что ты хотел?»

На столе, за которым работает мой собеседник, поверх горки бумаг, газет и книжек – два весьма потрепанных томика. Пока хозяин кабинета просит принести чай, я перелистываю их. В одном – протоколы допросов царских министров комиссией Временного правительства, другой – «Десять дней, которые потрясли мир», Джон Рид, издание двадцать пятого года.

Эта «находка» отодвигает заготовленные вопросы, с которыми я шел к заведующему кафедрой Московского государственного геологоразведочного университета, министру геологии СССР Евгению Козловскому.

– Евгений Александрович, признаюсь, не ожидал увидеть на столе геолога такие редкие исторические издания.

– А я признаюсь, что люблю копаться в источниках, которые помогают разобраться в том времени, которое меня сейчас больше всего интересует, – период Гражданской войны. Как все тогда начиналось? Почему разные силы не сумели найти общего языка и все превратилось в хаос? И в чем дело сейчас?

– Другая война, Великая Отечественная, для вас не только история, а частица собственной жизни.

– Война началась, когда мне было двенадцать лет. Мы жили в Белоруссии. В сорок первом году погиб отец, директор школы. Потом немцы расстреляли всех наших родных – дедушку, бабушку, тетю, брата, сестру. Дядю повесили – он в Рогачеве пытался взорвать молокозавод. Мама, ее до войны удостоили звания лучшей учительницы Белоруссии, скрывалась, поддерживая связь с партизанами, выполняла их задания.

Я с сестренкой попал в партизанскую зону… Убийственно тяжелые годы… Но, как ни странно, они мне очень многое дали в жизненном плане. Потом – военное училище, когда собрали опаленных войной юношей и дали нам общее образование. Это была политика, умная политика государства. Когда, окончив институт, я уехал на Дальний Восток, мог и топор в руки взять, и в морду при случае заехать, и заставить работать.

Я начал рабочим на разведке Горинского железорудного месторождения. Затем другая геологоразведочная экспедиция, у нее был № 50, девять поселков. Жили в них около пяти тысяч человек, больше трети – бывшие заключенные. О том, какая там была обстановка, скажет такая деталь: на домах никаких замков, только палочка в щеколде.

Вели геологический поиск, разведывали месторождения, строили поселки, мастерские, электростанции: посмотришь – вся сопка в огнях. Открыли шесть месторождений олова. По нашим следам поднялся город Солнечный, сейчас – Солнечный район Хабаровского края. Весь состав – молодой! Я в 33 года вместе с коллегами получил Ленинскую премию за эти открытия. А наша Комсомольская экспедиция – орден Трудового Красного Знамени.

– Вы стали министром после академика Сидоренко.

– У Александра Васильевича Сидоренко я работал заместителем. Когда меня утвердили министром, Сидоренко сказал о себе фразу, которую мог сказать только мужественный человек: «Я пробыл министром, но министром так и не стал. А почему? Я не пропахал в геологии так, как положено».

Геология, напомню, научно-производственная отрасль и в ней больше уважения не чисто ученому человеку, а производственнику. Я пришел в министерство, проработав на Дальнем Востоке тринадцать лет. Был начальником технического управления Министерства геологии России, директором института, заместителем союзного министра. В 75-м году, перед назначением меня пригласили к Косыгину. Он принял в своем кабинете в Кремле, очень сухо, сдержанно, больше для протокола.

«Наверное, я с тобой сейчас не буду говорить о деталях, тебе надо вникнуть в отрасль, хотя, чего вникать, ты в ней вырос».

До этой встречи я больше видел его на телеэкранах – лицо аскета, не совсем, скажу так, приятное впечатление. Может быть, это был выбранный образ? Потому что потом я видел его, когда мы анекдоты травили, и когда хохот стоял, и это был совершенно другой человек.

Он мог, например, на заседании Президиума Совета Министров СССР вдруг спросить: «Слушай, а по Подкаменной Тунгуске сейчас перевалы можно пройти прямо?» – «Кто из нас по перевалам ходит, Алексей Николаевич?» – «А я забыл, что вы сейчас на вертолетах, самолетах летаете». Он проходил эти пути на лошади, когда работал в Сибири, проходил по Подкаменной Тунгуске по перевалам и рад был бросить эту деталь на публику. Публика сразу соображала, народ-то мудрый сидел. Я чувствовал: он не выпускал меня из поля зрения, хотел разобраться во мне.

А при первой встрече Косыгин, казалось, думал об одном: «Откуда он взялся? Кто его тащит?»

Такие вопросы в ту пору, когда по городам и весям гуляли присказки о «мохнатой руке», без которой не пробиться, были вполне понятны. Тем более что предложение назначить министром геологии Козловского пришло со Старой площади, из ЦК КПСС. Была система подготовки и отбора кадров, высмеянная и выброшенная за последние годы, по делу-то ее следовало бы изучить. И закрыть дорогу в правительство, министерства совершенно случайным людям. Ошибки, конечно, случались и раньше, от них никто не застрахован, но их было куда меньше, чем сейчас. «Прохиндеев тогда отлавливали, как блох в подушке», – заметил по этому поводу Козловский. Грубовато, но точно.

– Перед моими глазами прошли три созыва правительства Союза, – продолжает Евгений Александрович. – И сегодня мне не в чем упрекнуть министров, вместе с которыми работал почти пятнадцать лет. С кем-то, случалось, ругался, спорил, выпивал – не без этого. Среди нас не было ни одного человека, который не прошел бы огромную жизненную школу.

Сегодня косыгинских министров, даже самых знаменитых, таких, как Славский, Кортунов, Ломако, страна забыла. Между тем каждый из них – действительно уникальная личность. И при этом в их биографиях много общего, что дает возможность хотя бы штрихами набросать коллективный портрет косыгинского правительства.

Возраст.Министрами чаще всего становились примерно в 50 лет. Два-три года до «полтинника» или позже. Конечно, в этой возрастной шеренге выделялись старейшины. Иван Павлович Архипов, зампред правительства, еще в сорок третьем, в 36 лет, стал заместителем наркома цветной металлургии, а начинал он после института на Днепродзержинском металлургическом заводе, где работал в те годы и Брежнев. Ефим Павлович Славский, атомный министр, с 1957 года возглавлял Министерство среднего машиностроения СССР. Легендарный человек! Комиссар эскадрона и полка в Первой конной армии, он после Гражданской войны стал инженером, директором завода, одним из создателей ядерного щита. Трижды Герой Социалистического Труда, девять орденов Ленина… Петр Фадеевич Ломако, кстати, ровесник Косыгина, рабфаковец, инженер, в 31 год директор большого завода, а затем замнаркома и нарком цветной металлургии… Он был заместителем Председателя Совета Министров СССР (Хрущева), председателем Госплана, в 1965-м опять возглавил отрасль.

Образование.Разумеется, у всех как минимум высшее. Не много, но есть кандидаты и доктора наук.

Их первая работа:сменный механик, мастер, помощник мастера, прораб, фрезеровщик, инженер-конструктор, монтажник, электромонтер, котельщик, помощник начальника участка, токарь, бригадир, кочегар…

А вот с какой должности будущего министра приглашали или переводили в Москву: начальник морского пароходства, директор механического завода, генеральный директор производственного объединения, начальник главка, директор научно-исследовательского института… Понятно, между первой работой и нынешней лежали годы профессионального становления. В Москве к ним прибавлялось еще несколько лет (от трех-четырех до восьми-десяти) в должности зама или первого зама министра. Прав был Козловский: огромная жизненная школа за плечами этих людей. Оттого и вели они свои отрасли уверенно и масштабно! Отдавались работе. И сгорали до срока, как тот же Алексей Кириллович Кортунов, Герой Советского Союза, человек, с именем которого связано становление нашей газовой промышленности.

ПРАЖСКАЯ ВЕСНА

Они борются за ясные для них цели

Весна в Праге, по-моему, самая лучшая пора. Уже не коптят печи, к которым всю зиму грузчики таскали мешки с брикетами бурого угля. Распустилась сирень – «шерик» по-чешски. Загадочно воркуют горлицы. И еще далека душная жара, когда весь город, кто не укатил к морям, ищет спасения в парках. Впрочем, та весна, о которой я сейчас пишу, не имеет отношения к временам года. Это политический термин, как и та оттепель,слово, которым Илья Эренбург обозначил первые послесталинские годы.

Пражская весна 1968 года началась задолго до календарной, а закончилась 21 августа того же шестьдесят восьмого года, когда в Чехословакию вошли войска государств Варшавского договора.

Какую позицию отстаивал в тех событиях Алексей Николаевич Косыгин? С какими взглядами соглашался? Против чего выступал?

В мае, как я уже писал, он побывал в Чехословакии. Официально говорилось, что советский премьер приехал на недельку отдохнуть в Карловых Варах. Даже внучку с собой захватил. Но Танечка деда почти не видела, сама бродила под каштанами, на которых за день вспыхнули белые свечи, собирала лепестки магнолии – их было так много, что тротуар казался розовым. У Алексея Николаевича были сплошные встречи и переговоры. Не нашлось даже свободного часа, чтобы подняться к серне, взбежавшей некогда на скалу – там они фотографировались с Клавочкой, приехав в первый раз к знаменитым источникам – и еще выше, откуда смотрит на красные крыши и ниточку реки Петр Великий. В этот раз для прогулок времени совсем не оставалось.

Читая совсекретные посольские депеши, встречаясь с советскими дипломатами, чехословацкими товарищами, он старался разобраться в сути явлений. Что же происходит в стране, которая так полюбилась ему с первых встреч?

Ход событий в Чехословакии с нарастающей тревогой обсуждали лидеры стран Варшавского договора. Сохранился рабочий блокнот Косыгина с записями, сделанными на одной из таких разборок. Как и другие материалы из его архива, они публикуются впервые.

«т. Гомулка.

1) В Дрездене единая точка зрения на события в Чехословакии.

2) Письма были посланы разные. Есть разные взгляды и «нюансы».

В письме ПОРП не полностью изложены все вопросы. Сейчас мы изложи(ли) полностью:

1) В Чехословакии идет мирный процесс перехода от социали(стической) Чехословакии в буржуазную республику. Процесс в начальном периоде.

2) КПЧ отходит от принципов марксизма-ленинизма в партию социал-демокр. типа. Этот процесс продвинулся довольно далеко. Это наиболее важный фактор.

В Чехословакии новое явление… переход от социализма к неокапитализму. Мы очень поверхностно подходим к понятию процесса контрреволюции. Процесс перехода происходит не в классическом виде…

Эти силы выступают под лозунгом демократического социализма – его формируют внешние и внутренние силы. Идет процесс реформации – буржуазной…

т. Кадар.

Информация о встрече с т. Дубчеком и Черником…

Говорят, что они хотели бы встретиться с КПСС.

Чехи хотели двухсторонними встречами сорвать многосторонние.

* * *

Оценка венгерских товарищей: идет процесс ревизии марксизма по пути Югославии… Они за поддержку прогрессивных сил, но как им помочь, пока не ясно.

По мнению Кадара. Требует обстановка решительного выступления со стороны КПЧ.

т. Ульбрихт.

Не согласен с оценкой т. Кадара. Следующей страной будет Венгрия.

Существует (угроза) террора.

Предложения:

1. Письмо (открытое) 4 соседних партий к ЦК, парламенту и народу. Резкое, с оценкой, отметить вмешательство извне…

2. Если потребуют словаки поддержки, то у них провести маневры.

т. Живков.

Согласен с т. Гомулкой и Ульбрихтом. Не можем согласиться с т. Кадаром. Необходима военная помощь…»

Последние строки в этой записи такие: «Нужно переговоры изменять. Что мы должны делать?»Это вопрос себе. Дат на страницах совсем маленького, в ладонь, блокнотика нет. Временные рамки можно определить по тексту: после встречи на высшем уровне в Дрездене, но до решения о вводе войск, принятого 20 августа. Косыгин до самого последнего момента был против военного вмешательства. Как и Брежнев. Но их оппоненты оказались сильнее.

19 июля 1968 года Политбюро ЦК КПСС рассматривало предложение Брежнева и Косыгина о проведении двусторонних переговоров руководства СССР и ЧССР. Председатель КГБ Андропов резко выступил против.

«Я считаю, – говорил Андропов, – что в практическом плане эта встреча мало что даст, и в связи с этим вы зря, Алексей Николаевич, наступаете на меня. Они сейчас борются за свою шкуру и борются с остервенением. Правые во главе с Дубчеком стоят твердо на своей платформе. И готовимся не только мы, а готовятся и они очень тщательно. Они сейчас готовят рабочий класс, рабочую милицию. Все идет против нас». На этот выпад Косыгин ответил так: «Я хотел бы также ответить т. Андропову, я на вас не наступаю, наоборот наступаете вы. На мой взгляд, они борются не за свою собственную шкуру, они борются за социал-демократическую программу. Вот суть их борьбы. Они борются с остервенением, но за ясные для них цели, за то, чтобы превратить на первых порах Чехословакию в Югославию, а затем во что-то похожее на Австрию» (Независимая газета, 14 декабря 2000 г.).

Встреча, которую предложили Брежнев и Косыгин, все же состоялась – в Чиерне-над-Тисой, первой пограничной станции на чехословацкой, теперь словацкой стороне. Впервые в советской истории чуть ли не все Политбюро отправилось за рубеж. Да еще в июле на встречу с Брежневым прилетали Дубчек, первый секретарь ЦК КПЧ и председатель правительства Черник.

Как пишет в своей книге «Без скидок на обстоятельства» Валентин Фалин, «из этой встречи Брежнев вынес впечатление, что в Праге дело близится к развязке. Черник, ведший в разговоре главную партию с чехословацкой стороны, раскрыл план кадровых обновлений и перестановок, которые были равнозначны сквозной чистке партийного и государственного руководства». Вечером 20 августа в зале заседаний секретариата ЦК КПСС вожди принимали решение о вводе войск в Чехословакию. Военным приказы уже отданы…

Фалин вспоминает слова президента ЧССР Людвика Свободы, боевого генерала, который в годы Великой Отечественной войны создал первую иностранную часть Красной армии – отдельный Чехословацкий корпус. Чехи и словаки вместе с советскими воинами мужественно сражались за освобождение Украины, штурмовали Карпаты, с победой вернулись на Родину. «Ни при каких условиях не вводить в дело войска, – убеждал своих советских товарищей Свобода. – Что угодно, только не войска; интервенция перечеркнет симпатии народа к России».

Не прислушались. Потому что веровали только в одно право – право силы.

Кому-то придется поежиться

Дальше мы перелистаем стенограммы переговоров – Брежнева, Косыгина, Подгорного с Людвиком Свободой; Брежнева, Косыгина, Подгорного с Дубчеком и Черником, а также – отдельно с председателем Федерального собрания Чехословакии Смрковским, членами президиума ЦК КПЧ Шпачеком и Шимоном.

Валентин Фалин оставил впечатляющую картинку этих переговоров.

«По запотевшим, как окна в бане, лицам советских и чехословацких дискутантов, время от времени проскакивающих мимо нас в приемной, видно, что в зале заседаний Политбюро в Кремле жарко. Объявляется перерыв. Он очень нужен не столько для того, чтобы проветрить помещения, сколько для переключения регистров в настроениях. Самое неприятное друг другу сказано. Теперь надо искать себя в будущем…

Второй акт сидения завершается согласием чехословаков на совместный протокол. Имелся ли у гостей, если слово «гость» уместно, выбор? Высказывание Б. Н. Пономарева: «Если вы не подпишете сегодня, то сделаете это через неделю. Если не через эту неделю, то следующую. Если не через следующую, то через месяц», – что-то значило».

«Гостем» в этой компании можно было назвать лишь Свободу. 23 августа президента встретили в аэропорту Внуково-2 со всеми почестями. В открытой машине рядом с ним помахивали москвичам Брежнев, Подгорный, Косыгин. Президент ЧССР еще не знал о судьбе первого секретаря ЦК КПЧ Дубчека, председателя правительства Черника, других товарищей, которых накануне советские десантники арестовали в Праге. И потому он сразу же спросил Брежнева: «Где Дубчек сейчас находится?» – «Жив, здоров», – утешил главу дружеского государства Леонид Ильич. Начальник секретариата президента ЧССР Клусак спрашивает о Чернике, Смрковском, Шпачеке, Цисарже.

«Брежнев.Цисаржа у нас нет, он в Чехословакии.

Клусак.У кого?

Подгорный.У нас его нет, мы его не трогали. Есть такая категория людей, которые, когда чувствуют за собой, что кошка сало чужое съела, они прячутся…

Брежнев.Цисаржа нет, это мы по-честному говорим.

Подгорный.Шпачек у нас…

Клусак.Может быть, пригласить Кригеля и Шпачека, чтобы они тоже участвовали?

Брежнев.Не надо. Они будут жить на даче. Живут на даче – и пусть живут.

Клусак.Они могут сами поставить этот вопрос.

Косыгин.Поставят – мы им ответим.

Брежнев.Неужели Чехословакия будет бороться за Кригеля, если приехала такая делегация?

Клусак.Их нужно будет освободить.

Подгорный.Давайте считать, что пока их у нас нет.

Брежнев.А через некоторое время они приедут.

Подгорный. Они не арестованы у нас». (РГАНИ. Ф. 89.Оп. 38. Л. 1, 9, 17.)

Кригель, о котором так пренебрежительно отозвался Леонид Ильич, – член президиума ЦК КПЧ.

К переговорам присоединяется Густав Гусак, в то время первый секретарь ЦК компартии Словакии, будущий президент ЧССР, первый секретарь ЦК КПЧ. В нынешней Чехии, в современной Словакии его считают чуть ли не предателем национальных интересов. Явно несправедливые обвинения. Он перед своими державными собеседниками не прогибался. Говорил по-словацки, хотя хорошо знал русский.

«Гусак.Руководство словацкой партии и правительство Чехословакии поручили мне прежде всего потребовать, о чем уже говорил наш президент т. Свобода, освободить арестованных руководителей и создать возможность для нормальной деятельности партийных и государственных органов.

Во-вторых, нужно было бы, чтобы эти – и государственные и партийные органы могли проводить деятельность в Чехословакии. В настоящий момент это еще невозможно. Сейчас заняты правительственные здания. Не работает телефонная связь. Нависла угроза над снабжением и производством. Короче говоря, сейчас в Чехословакии нет условий для нормальной работы правительства и других органов» (там же. Л. 38–39).

В тот же день, 23 августа, Брежнев, Косыгин, Подгорный и Воронов, Председатель Совмина РСФСР, встречаются с Дубчеком. И здесь чуть ли не половина беседы об арестантах.

«Брежнев.Как чувствует себя т. Черник?

Дубчек.Плохо, как и все.

Подгорный.Здоровье плохое или настроение?

Дубчек.Тяжело…»

Через некоторое время Дубчек спрашивает, приедет ли Черник.

«Брежнев.Да, сейчас приедет.

Дубчек.А Смрковский?

Брежнев.Часа через два. Все живы, все здоровы, находятся в доме отдыха.

Дубчек.У меня такое состояние – солдаты, все время под ружьем, 7 часов не мог из машины выйти, с двух сторон с автоматами, бронемашины. Вы думаете, легко это?

Брежнев.Имелась в виду безопасность.

Косыгин.На этом можно разжечь вопрос. А вопроса тут никакого нет. Я приехал в Карловы Вары и вы мне дали пять человек охраны. Я не волновался. Наоборот, я был им благодарен.

Дубчек.Тов. Косыгин, это сравнивать нельзя. Вас охраняли добровольно, а здесь насильно. Но давайте это не затрагивать» (там же. Л. 62, 88–89).

Признаюсь, в этой перепалке я на стороне Александра Дубчека. Действительно, Алексей Николаевич выбрал неудачное сравнение. Такой была обстановка на переговорах. Теперь – одним-двумя штрихами о представлениях наших переговорщиков. Все трое говорят с руководителями независимогогосударства как со своими вассалами из какой-нибудь захолустной провинции. Вот Брежнев вспоминает письмо 99 рабочих одного из пражских заводов, которое было опубликовано в советской «Правде». В нем говорилось о том, что социализму в Чехословакии угрожают правые силы, друзей Советского Союза преследуют. Да, и это было. Против авторов письма в Чехословакии развернулась настоящая травля. Брежнев на встрече со Свободой цитирует Цисаржа, секретаря ЦК КПЧ:

«Я поражен, я потрясен: как эти рабочие-предатели могли обратиться с таким письмом в иностранное государство?» – И дальше Леонид Ильич добавляет от себя: «Мы уже стали для вас иностранцами…»

Из той же стенограммы:

«Гусак.Вчера перед зданием ЦК собралась толпа людей, которые требовали сообщить им, где находятся т.т. Дубчек и Черник.

Брежнев.Почему только Дубчек и Черник? В Словакии есть Центральный Комитет и есть секретарь этого комитета т. Биляк. Почему не идет речь и о нем? Никто не может дать нам объяснений, почему он не избран первым секретарем ЦК Словакии, почему не избраны Пиллер или Индра и целый ряд других товарищей. Кто может объяснить нам все это?»

Стенограммы трех встреч огромны – за сотню страниц. Косыгин, как видно из текста, не отделывается репликами. Подчас он даже поправляет Брежнева, берет в этой напряженной полемике инициативу на себя. Вот он говорит о том, что движение против социализма и Советского Союза «не устраивает рабочий класс Чехословакии. Рабочий класс Чехословакии на заводах и фабриках работает спокойно: никаких забастовок нет, никаких рабочих демонстраций. Есть бородатые мальчишки. С одной стороны, вы на них махали руками, а сегодня они нажимают свои действия. Вчера солдата убили из автомата, эти мальчишки превращаются в силу.