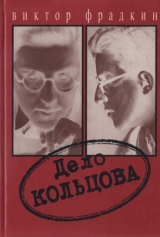

Текст книги "Дело Кольцова"

Автор книги: Виктор Фрадкин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 29 страниц)

1

«Детский» подъезд Зимнего дворца выходит на Неву. Над входом – широкий и круглый фонарь. Желтый свет вяло плещется в мерзлой луже перед входом, на скользких перилах набережной, на черной глади реки.

У освещенного круга подъезда со сдержанным гулом дожидается автомобиль. Вчера и еще сегодня утром длинный и шумный хвост моторов шевелился на набережной. Теперь их мало. Почти совсем перестали ездить в Зимний дворец.

Сзади – Нева и густая цепь юнкеров. Впереди – неумелые и жуткие баррикады из дров. В щелях, между грудами поленьев, женщины-ударницы с винтовками в руках, четыре пулемета и неизвестно кем оставленная телега с кирпичами. А дальше – мрак, пьяные выстрелы и чьи-то злые и яркие ракеты в ночном небе… То ли большевики в Смольном пускают, то ли матросы за Николаевским мостом.

В три часа Смольный предложил Временному правительству сдаться; в четыре – юнкера и женщины-добровольцы прислали сказать министрам, что будут защищать их до последней капли крови; в пять кто-то властно и грубо выключил телефоны, и дворец очутился одиноким обреченным островом посреди Петербурга.

В слабо освещенной приемной напряженно-спокойно и уже нет суеты. Два молодых солдата в бессонной усталости тяжело опустились на подоконник и о чем-то думают.

Из створчатой двери большого кабинета тесной кучкой вышли министры, они почти все здесь – временное правительство последнего состава. Недостает только троих. Верховский уехал неизвестно куда, оставив короткую записку об отставке, Прокопович безнадежно сидит в Мариинском дворце, а Керенский в Гатчине или в Пулкове, или в Красном, или еще где-нибудь там, где есть верные войска временного правительства и временной республики Российского Совета.

Только что кончилось совещание. Переговорено обо всем, не осталось ничего, надо только ждать того или другого, все равно – ждать.

Александр Коновалов заменяет министра – председателя. Пиджак у него помят, один рукав запачкан мелом. Он смотрит в темное окно, потом снимает пенсне и устало щурится на окружающих.

Терещенко медленно проводит рукой по твердому отлично выбритому подбородку. Малянтович улыбается. Вслушивается в тишину.

На площади сразу и громко загрохотали пулеметы. Может, это Керенский подоспел с казачьими сотнями. Или уже идут большевики.

2

В сумерки вечера тяжелое широкое здание Смольного с тремя рядами освещенных окон видно далеко впереди. По широкой, твердой освещенной дороге, ныряя в неглубоких ухабах, спешат к каменной дыре подъезда солдаты, матросы, скрипят и калошами штатские с поднятыми воротниками, шуршат социалистические автомобили и мотоциклетки.

– Сторонись, черт. Ишь, буржуи, расселись. С дороги.

На ступеньках подъезда зябнет караул. Пулемет Гочкиса, высокий, тощий, с укутанным от мороза железным носом, желчно смотрит на Лафонскую площадь. Солдат-сибиряк курит большую сигару.

В квадратном вестибюле толчея. Кто-то быстро и зазвонисто убеждает товарищей не спешить. «Погодить» и брать у коменданта пропуски.

По коридорам густыми серыми струями текут патрули, команды, пулеметчики. От духоты, от горячего пара человеческих тел замутились электрические лампочки под сводчатым потолком.

Несут патроны.

«Товарищи. Скорей в атаку на корниловское правительство».

Несут хлеб. Мешки с сахаром. Котелки с горячими щами. И чье-то тело в грязной гимнастерке, раненое или уже мертвое, тяжело и неподвижно поникшее на трех парах рук.

…В большом двухсветном актовом зале сгрудилось больше тысячи человек. У стены, между колоннами зажата маленькая трибуна. На трибуне каждые три минуты новый оратор машет кулаками. Глаза. Зубы. Жесты. Проклятие.

Одному оратору мало и трибуны. Он взобрался на случайный утлый письменный столик и возвышается над толпой – короткий, грузный, с седеющей низко стриженной рыжеватой головой, со злыми голубыми глазами. Он нервно мнет солдатский кушак, ожидая, пока толпа стихнет.

«Знаете вы меня, товарищи? Прапорщик Крыленко, редактор „Окопной правды“».

«Знаем – товарищ Абрам. Как же».

«А знаете, товарищи, что нужно сейчас делать? Куда идти?»

«Знаем!»

Заложив палец между пуговицами теплого пушистого серого пальто, крепко зажав зубами папиросу, прислонился молодой человек в котелке.

Видимо, растерялся в шумных хоромах. Запрокинув голову, вглядывается в сутолоку переворота, в хаос творчества. Задевает взглядом и нерешительно окликает по-французски. Он просит указать справочное бюро.

«Вы – француз?»

Он американец. Анархист. Приехал в Россию смотреть революцию.

«Нравится?»

О да, нравится! За полгода русские сделали больше, чем французы и многие другие за много лет. Они пойдут далеко. Только он не знал, что русские будут так драться между собой. Ведь у русских – Толстой, и они не противятся злу… Очень непонятно. Такой всегда неожиданный русский народ.

Иностранец идет искать справочное бюро. Он и в аду будет искать справочное бюро.

На лестнице, заслышав незнакомый говор, оборачивается рослый бородач-солдат с ведром щей в руках. Руки засучены – крепкие руки с темными тугими жилами, выпачканные в горячей гуще, – счастливые руки раба, сегодня сразившего господина.

У американского анархиста пальто модное, мягкое, толстое, тихое, ласковое.

Газета «Вечер», № 45, 29 ноября, 1918 г., Киев.

Очерк «Октябрь» выразительно передает впечатления очевидца тех событий и, бесспорно, не во всем совпадает с официальной советской историографией – в нем, в частности, отсутствуют эффектный «залп „Авроры“», «героический штурм Зимнего дворца» и другие мифы Октябрьского переворота, вошедшие в школьные хрестоматии. Именно поэтому, видимо, этот очерк включен в «Дело» как одно из доказательств антисоветской деятельности Кольцова.

Мы видим, что Кольцов принимает совершенный большевиками переворот как объективную реальность и с определенным сочувствием. На него не может не произвести впечатление смелость и дерзость немногочисленной партии, взявшей с такой легкостью власть над огромной страной в свои руки. Его захватывает романтика лозунгов, провозглашаемых большевиками: «Долой войну!», «Земля крестьянам!», «Мир хижинам – война дворцам!» и других. Ему многое нравится, но пока он не переходит на их сторону. Вскоре Кольцов знакомится с несколькими довольно видными большевиками, в том числе с Луначарским и Чичериным. Они люди эрудированные, образованные, интеллигентные. Их взгляды широки и демократичны. Кольцов публикует несколько статей в газетах «Известия ВЦИК» и «Вечерняя звезда». В начале 1918 года он становится заведующим отделом хроники Всероссийского кинокомитета Наркомпроса, возглавляемого Луначарским. В это же время Луначарский дает Кольцову рекомендацию для вступления в партию большевиков. Вот два документа, выданных Кольцову в то время.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Народный Комиссаръ по Просвещению настоящимъ удостоверяетъ, что Михаилъ Ефимовичъ КОЛЬЦОВ командируется для производства фотографической и кинематографической съемки съ русско-украинской мирной конференции въ гор. Смоленске.

Народный Комиссаръ по Просвещению просить все гражданский, железнодорожный и военные власти оказывать всяческое содействие въ исполнении возложенных на даннаго сотрудника Комиссариата обязанностей, предоставляя пропуска и разрешения по возможности вне очереди, ввиду особаго срочнаго значения поручений.

Народный Комиссаръ А. Луначарский

Секретарь

22 апреля 1918 г.

ЧЛЕНУ МИРНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

тов. РАКОВСКОМУ

въ Смоленске

Народный Комиссариатъ по Иностраннымъ Деламъ проситъ оказать содействие М. Е. КОЛЬЦОВУ и Е. М. МОДЗЕЛЕВСКОМУ, командируемымъ Кинематографическимъ Комитетомъ Комиссариата Народнаго Просвещения въ Смоленскъ для производства кинематографическихъ съемокъ мирныхъ переговоровъ.

Временный Заместитель Народнаго Комиссара

по Иностраннымъ Деламъ

Секретарь Канцелярии Народнаго Комиссара и Западнаго Отдела

24 апреля 1918 г.

В апреле Наркомпрос во главе с Луначарским перебирается в Москву, объявленную столицей Советского государства. Кольцов продолжает работать в Наркомпросе. И здесь, в Москве, Кольцов сталкивается с такими фактами, которые вызывают у него возмущение. При ЧК создаются карательные отряды из китайцев, творящие жестокие расправы над мирными людьми, воцаряется так называемый «красный террор», против которого безрезультатно протестуют многие деятели культуры, и в частности, как известно, Максим Горький.

Об этих жестокостях Кольцов рассказывает в своих очерках, опубликованных уже позже в Киеве. Вот два из них.

ЖАЛОСТЬЭТЮД МИХ. КОЛЬЦОВА

1

В одном из переулков за думой, пониже Софиевской площади легла умирать третьего дня лошадь.

Хозяин уже отпустил ее в последнее путешествие. Высокий, похожий на пирамиду воз с пивными и лимонадными бутылками отпрягли и увезли их на новых свежих конях.

Вокруг тела лошади, на ржавом ноздреватом снегу кто-то скупо посыпал соломы около морды, бросили горсточку грязновато мелкого овса. Лошадь лежала неспокойно. Ее коричневый, бугристый живот с присохшей грязью вздымался часто и судорожно. Жесткая шерсть густо вспотела. Только глаза смотрели спокойно, она разглядывала свои ноги, мокрую гущу мостовой и вывеску портного вдалеке.

Стояли люди. Уходили, приходили. Смотрели лошади в глаза. Господин с портфелем. Швейцар с парадного. Гимназисты. Мужики. Дама, высокая и милая, в каракуле, с румянцем.

Подошли двое солдат. Старший горбоносый, с широкими бровями, другой тяжелый и, кажется, добрый, младший – низенький, с нагайкой. Они смотрели на лошадь долго и раздумчиво. Потом маленький встрепенулся и помахал нагайкой. Жалко скотину очень, ее расстрелять надо бы… мучается.

Швейцар с парадного отнесся к предложению сочувственно. В толпе же возникли разногласия. Мужики и гимназисты одобрили предложение. Дама в каракуле попробовала возражать, но швейцар огрызнулся:

– Жалости в вас, барыня, нету. Лошадь, можно сказать, из сил выходит. Ее безотлагательно прикончить надо.

Она замолчала и пугливо пошла вниз, быстро постукивая по тротуару маленькими ботами.

Высокий солдат слушал спор мечтательно и спокойно. Потом он оглядел всех и нараспев протянул:

– Да-да…

Лошадь смотрела на него мутно и безучастно. Он отошел и вынул большой, с деревянной ручкой, револьвер. Толпа расступилась. Кухарка с визгом юркнула в подъезд.

Солдат выстрелил два раза, потом посмотрел на револьвер и дал еще один выстрел. По улице шарахнулись извозчики:

– Батюшки, стреляют…

Лошадь неожиданно и жутко завозилась на грязном снегу. Низенький солдат потрогал ее нагайкой. Из соседнего дома испуганным шагом выкатился член домовой охраны, близорукий и глупый студент:

– В чем дело? Что за стрельба?

– А это, господин Комаровский, лошадь мучается. Жалко ее очень… Живая еще, стерва. Валяй дальше.

Студент бережно вынул браунинг и стал рядом с солдатом. Они выстрелили коротким залпом. Потом еще раз. Потом еще.

– А ну-ка, я еще разок… Для верности.

Лошадь уже не двигалась. Толпа стала расходиться.

…Мой случайный знакомый, веселый, рыжий авантюрист, побывавший в самых страшных переделках нашей революции, рассказывает:

– Ведут меня, эти, знаете, красноармейцы, пять человек… И чувствую, совсем ясно чувствую и вижу, что не доведут они меня до места назначения. Понимаю, что ликвидируют меня по дороге. Нюх у меня такой выработался, как в романах пишут: запах смерти. И не то, чтобы на меня злы были… Нет, здесь что-то другое. Их пятеро с винтовками, я один и безоружен, да еще молчу. Им неприятно, тяжело. Стыдно немножко вести меня. А это самое страшное. Я иду, смотрю на них и чувствую, что еще пять минут и совсем одержит их жалость, прикончат они меня у забора. И начал я через силу последними словами ругаться. Самыми распоследними. Теперь мне даже про себя вспомнить их стыдно. Царя ругал, офицеров… Потом Троцкого, всех комиссаров… Женщин, евреев, мать свою собственную последними словами унизил. И чувствую, что дело к лучшему. Солдаты озлились, разошлись, ожили… Стали свирепые у них лица, и я уже не боялся: не было на них этой истошной муки, тоски, этой черной жалости – жалости, от которой человек убить способен. Довели до штаба благополучно.

…Когда в Великоруссии расстреливали Розанова, Меньшикова, монаха Варнаву, повторялось одно и то же.

Семьи осужденных или сами расстреливаемые ползали у ног красногвардейцев, плакали, рвали на себе волосы, умоляли о пощаде и жалости. И в этих случаях расстрел был особенно жестоким и потрясающим. Жестокость эта не от бесчувствия, а от мутной истошной тоскливой жалости.

Как странно, что московский Петерс, отныне легендарный, расстрелявший несколько тысяч человек и добивавшийся ареста Ленина – как странно, что, когда его самого солдаты повели на расстрел, он тоже валялся в ногах, кричал и плакал о помиловании. Разве не чуял он, неуязвимый от слез и молений человек, твердых законов человеческого милосердия и человеческой жестокости?..

У этого Петерса я был в Москве: мне нужно было разделываться за фельетон о Чрезвычайке, напечатанный в одной из московских газет. Я провел в кабинете на Лубянке пятнадцать жутких и душных минут. Но запомнилась из них надолго одна.

Мы вышли вместе на улицу. Петерс поежился на весеннюю слякоть и стал натягивать на большие руки перчатки. Старые, истертые лайковые перчатки.

Пальцы были на концах продраны и неумело, одиноко, стариковски подшиты толстыми нитками. Так зашивают свои вещи неприятные хмурые холостяки, живущие в прокисших, низких злых меблирашках.

В эту минуту мне стало жалко Петерса.

Газета «Киевское эхо», 13. I. 1919 г.

КИТАЙСКИЕ БУДНИФЕЛЬЕТОН МИХАИЛА КОЛЬЦОВА

«Молельня была поругана кощунственно, обидно, бессмысленно. У одних богов были отбиты головы и руки, другие были совсем сброшены с пьедесталов и валялись на кирпичном полу. Посредине сидел на возвышении гигантский Сакья-Муни.

Видимо, солдат ударил бога ломом в верхнюю часть груди: головы не было, на месте левого плеча и шеи желтели осыпающиеся комки сухой глины и только правая рука была поднята с благословением».

Так описывал Вересаев разгром китайской молельни русскими солдатами во время японской войны.

Это было очень тяжело, страшно. Русские солдаты, посланные воевать на Дальний Восток, грабили нейтральных китайцев, убивали их, опустошали дома и оскверняли кумирни.

Маленькие тихие желтые люди, в жизнь которых ворвалась нелепая грубая сила, молча прятали свои чувства к дальневосточной армии, они называли русских солдат общим нарицательным именем – «Ломайло».

«И мне пришло в голову, – пишет Вересаев, – что среди чудовищно-безобразных китайских богов после нашего ухода появится новый бог, такой же свирепый и безобразный, будет он в косматой черной папахе с чертами русского солдата, и имя этому богу будет – „Ломайло“».

В России тогда очень возмущались жестокостями наших солдат. Жалели пострадавших китайцев и их разгромленные кумирни. Но жалели торопливо, на ходу, одним глазом. Откровенно говоря, было не до того. Шла революция, становилось шумно.

Уже молодой Троцкий говорил в Петербурге речи, уже Трепов не жалел патронов. У Казанского собора разгоняли студентов, а Бальмонт писал социалистические стихи. Все было очень ново, и китайцы со своими кумирнями казались очень несчастными, но не очень интересными. Я не вспомнил бы об этом вовек. Но старая история с китайцами вдруг самым нелепым образом тихо стала вверх ногами. Мы уже не мы. Нет Вересаева и студентов. Нет Трепова, остались одни патроны без Трепова. Вообще нет ничего.

Китайцы тоже стали совсем не китайцами, какими они представлялись нам раньше. Во-первых, они уже не в Китае, а в Москве и даже ближе. Во-вторых, они уже не столь несчастны и никто уже не опустошает их кумирни, а даже наоборот, они что-то серьезно и старательно опустошают.

В-третьих – и в-четвертых и в-десятых…

Вообще, мы, кажется, поменялись с ними местами, как это ни странно вымолвить. Мы, например, полагали, что блага на земле распределены раз и навсегда – Конфуций китайцам, а Троцкий нам. Но и Троцкий какими-то судьбами ушел от нас и попал к китайцам. Что за напасть.

В прежние годы был в общественном сознании такой неопределенный мутный страх: желтая опасность. Что-то далекое и нечеткое. Материал для легких споров после чая. Тема для безработных публицистов в глухое газетное время. Для осуществления желтой опасности нужно было, чтобы «Китай проснулся», «Азия дрогнула», «Молчаливый Восток зашевелился», «Желтые легионы двинулись бы на Европу».

Ничего по-настоящему не проснулось и не зашевелилось. Азия не дрогнула, желтые легионы деловито и спокойно выросли в Москве в купеческом Замоскворечье.

Мне довелось видеть первые китайские советские отряды. Просторные казармы у Воробьевых гор, чисто выметенные полы, ряды винтовок, низко стриженные головы. Короткие фразы команды. Коммунистические воззвания на стенах. Портрет Ленина. Косые глаза. Медленные конфузливо-бесстыдные улыбки на темных лицах. Высокий визгливый азиатский смех. И тщательное долгое умывание, конечно, из крана.

Это очень остро и неслыханно – сочетание восточной «победоносной» экзотики с железобетонным дальнобойным европейским коммунизмом. Но это были будни. Серые казарменные строгие будни, которые я видел несколько раз, посещая советских китайцев. Также буднично и старательно, по утрам желтые красноармейцы мыли свои жесткие круглые головы, пошли они теперь на Волгу и на Украину, стреляют в черные незнакомые дома, опустошают кумирни незнакомых и ненужных им богов.

А раз будни, надо их принимать.

Ведь будни можно только принимать и покоряться – удивляться им нельзя. Пусть даже среди этих неумолимых наступающих китайцев отыщется свой китайский Вересаев, который будет ужасаться жестокостями своих собратьев по отношению к несчастным забитым русским и писать куда-то в Китай длинные корреспонденции с описанием своих жалостливых эмоций, это тоже будут будни и значит правдиво и правильно.

Нам не надо удивляться новому китайскому гротеску, вынырнувшему в общей пестрой и богатой коллекции нашего времени. Мы не будем разевать на это рот, ведь он у нас перманентно разинут с 1914 года.

Газета «Киевское эхо», 3.II.1919 г.

В ГОРОДЕ СВОЕГО РОЖДЕНИЯ

…В свой московский период 1918 года Кольцов почти не выступает в печати (газеты и журналы закрыты советскими властями, выходят только «Правда» и «Известия»), тем более, что его увлекает работа, связанная с документальным кинематографом.

Кольцов командируется в Смоленск для съемок переговоров между Советской Россией и независимой в то время Украиной. Затем эти переговоры переносятся в Киев, что очень обрадовало Кольцова, поскольку это дало ему возможность встретиться с родителями и братом.

И вот Кольцов в городе своего рождения. Какой контраст между столицами соседних государств. После суровой Москвы под властью диктатуры пролетариата, оживленный, благоденствующий Киев – столица гетманской «державы» под надежным покровительством германской армии. Полная свобода торговли и такая же полная свобода печати: десятки газет, журналов, не зависящие ни от какой цензуры. Какой простор для журналиста! И как не высказать в этих условиях свои впечатления о большевистских порядках. Так появляются в газетах «Киевское эхо», «Вечер» и других статьи и очерки Кольцова. Он пишет также на разные международные темы, публикует репортаж о своем смелом проникновении в петлюровский лагерь и многое другое. Он увлечен возможностью писать свободно и раскованно, без оглядки на большевистскую цензуру. В этих очерках и статьях нет ничего, направленного непосредственно против советской власти, он пишет только о творимых безобразиях и жестокостях, совершаемых от имени этой власти. Ему не приходит в голову, что в будущем эти очерки и статьи станут одним из пунктов его обвинения в антисоветских преступлениях. Вот некоторые из этих материалов, найденных и заботливо подшитых карательными органами в «Дело» Кольцова.

«НИКАКИХ ДВАДЦАТЬ»1

Каждый день с неизменной и жуткой аккуратностью отдел происшествий всех газет автоматически выбрасывает очередные строки:

«На мусорных свалках Межигорской ул. найдены трупы 3-х студентов, убийца не розыскан».

«В паштетной Петрова во время ножевой драки убит некий Александров. Убийцы скрылись».

«В квартиру Рябушевой по Лукьяновской ул. ворвались вооруженные грабители, которые связали хозяйку, отобрали деньги и драгоценности и скрылись».

«На Александровском спуске ограблен на 15 000 рублей купец Матусов».

«Отобрали», «Ограбили», «Нанесли удары»…

И почти всегда – «скрылись»…

Почему – «скрылись»? Неужели киевские бандиты и убийцы неуловимы?

Если враги нашего спокойствия, наших жизней и кошельков так неуловимы и недосягаемы, нельзя их застигнуть «духовно» или, так сказать, психологически.

Кто этот холодный и настойчивый враг, так нагло врывающийся в наши квартиры, хватающий на улице за горло, прилежно сваливающий наши безгласные трупы на свалки и морги?

Где его лицо? Его разбойничьи берлоги? Социальное положение? Имя?..

Совершенно ясно и неоспоримо. «Никаких двадцать». Так зовут того, кто заставляет нас высиживать зимние вечера дома.

2

В старые времена для «преступного элемента» в каждом городе имелись особые кварталы.

В Петербурге – Обводный канал, в Москве – Хитровка, в Одессе – Молдаванка и Гавань, в Киеве – Зверинец. Собственно, ни одна из указанных частей города не добивалась высокой чести быть метрополией пьяниц и воров. Возлагалось на них это назначение обыкновенно волей и привычками городского обывателя, любящего во всем порядок: господа в смокингах на Кузнецком, бродяги – на Хитровке.

Теперь не надо ездить и искать преступников и убийц в их кварталах.

Выйдите на главную улицу, пройдитесь по Крещатику. Ваш враг с Вами. Он проходит мимо Вас рядом с Вашим плечом.

Он сидит рядом в трамвае, обгоняет Вас на извозчике.

Загляните в кафе. Он занял все столики. Вам негде сесть. Он любезничает с продавщицей, он шумит, в ресторане он богат и научился щедро давать на чай.

Приходите в театр, он и тут. Он наполнил верхние ярусы, опускается на нижние, уже готов волной захлестнуть партер.

Вы хотите его узнать. Это довольно трудно. По одежде он одет не хуже Вас.

Его не легко отличить, он не хуже нас с Вами. Пока он молчит. Но вот он заговорил. А раньше… Яшка не дрейфь… Пустил я ему юшку из носа… Манька деньги забрала, халера… Вроде Володи… Пошли хлопцы в миниатюр… Никаких двадцать… И уже перед нами лицо его низколобое и неподвижное, тяжелая скуластая маска. Холодные, пронизывающие и вместе с тем незрячие глаза.

Он ходит между нами и говорит и ругается без стеснения. Чего ему бояться. Он сам и его словечки даже в моде.

А раньше…

Что это значит? Ничего. Бессмысленное сочетание бессмысленных слов. Но оно гуляет по всем улицам, громко раздается в кинематографах и паштетных. Звенит у нас в ушах повсюду. Глухое мычание городского дикаря. Пьяная отрыжка уличной черни.

Никаких двадцать.

Раньше он был неприхотлив. Косушка водки и сушеная вобла.

Теперь у него появились привычки и вкусы, требования к жизни. Помилуй Бог, какие строгие. Он создал целый кодекс для содержателей ресторанов и публичных домов. Он диктует свои желания захудалым кинематографам и уличным издателям.

Он любит дымные и жаркие паштетные за Думой. Там подают пригорелые крепкие шашлыки и дешевое хмельное вино. Оркестрион играет «Как цветок душистый» или «Время изменится». Официантка Настя, опершись о столик, устало считает марки, а сам «Никаких двадцать» мечтательно вглядывается в запотевшее окно и обдумывает очередную встречу с буржуем на Андреевском спуске.

Он очень любит кинематограф. Густая толпа переполняет электро-театры на Б. Васильковской, где дирекция с неизменной щедростью, «не щадя затрат», ставит мордобойные детективные драмы.

«Никаких двадцать» уже привык и к театру. К своему, конечно. Он не ходит еще к «Соловцеву», но и наивная нелепая «собачья комедия», на Подоле, где показывали «Козу» и «Голову Гришки Распутина», больше не удовлетворяет его. Любимое место его – «миниатюр». Там поют частушки, исполняют несравненное, благоуханное «Яблочко» и услужливо рассказывают анекдоты из еврейского и прочего быта.

Еще развлечения: цирк, желтые печатные листки, женщины. В цирке «Никаких двадцать» чувствует себя легче всего. Здесь, без всяких отступлений и условностей, делают то, что ему нравится. Клоуны дают друг другу пощечины, бьют ногами по голове, плюют в лицо…

Ни в чем так не сказывается лицо киевской черни, как в ее женщинах и отношении к ним.

«Никаких двадцать» с женщинами горяч, жесток и беспощаден.

Он берет от них, что ему надо, жадно, хищно, по-звериному и платит всегда злом, насмешками, позором и грязью.

Он требует покорности рабьей и молчаливой.

«Дашка, не ломайся…»

А последние счеты с любимым существом подводит на Лукьяновских пустырях, обогащая высокую груду трупов в университетском морге.

Итак, он гуляет между нами, спокойный и уверенный, наглый и требовательный, как у себя дома.

Мы привыкли к нему, миримся, спокойно и почти равнодушно слушаем за ухом его «Никаких двадцать» и «а раньше», не протестуем.

Мы не думаем бороться с ним, все так, в порядке вещей…

А ведь он, этот большой «Никаких двадцать», – самое страшное в нашей жизни.

Это он за пятнадцать месяцев утопил Россию в крови и слезах.

И взбунтовавшиеся солдаты, и рабочие, и крестьяне – все это войдет в свои берега, все скоро вернется к порядку и труду.

Городская чернь – никогда.

Пока она существует, она будет опасна и при всех режимах и при всех правопорядках.

У большевиков «Никаких двадцать» служил в комиссарах. Носил фронтовой френч. Беспощадно расстреливая буржуев, носил золотые кольца на всех десяти пальцах заскорузлых рук.

У «самостийников» он был не менее свиреп, подстерегая и старательно уничтожая сторонников ненужной ориентации.

В эпоху реакции он будет усердно служить в «союзе», устраивать погромы и топтать изнасилованных девушек тяжелыми сапогами.

Для нас, «жителей» и «обывателей», он опаснее всяких диктатур, ибо он сам диктатура и сам террор, причем террор постоянный, не страдающий от политической погоды и перемены режимов.

Те же грабежи и убийства, о которых мы читаем петитом в городской хронике – только маленькое временное занятие, он отдыхает теперь, ненасытный «Никаких двадцать». Отдыхает и растет, все увеличиваясь в размерах среди соблазнов и удовольствий нашего жутко веселого житья. Он гуляет между нами, не обращая на нас никакого внимания… Но пусть, на горе нам, прорвется какая-нибудь плотина, сломается что-нибудь в непрочных механизмах, охраняющих наши тела и спокойствие, и опять мы увидим у своих лиц близко-близко озверелую маску городского дикаря, горилл в пиджаке, необузданной и дикой черни.

Газета «Вечер», 6.12. 1918 г.

…Жизнь в Киеве бьет ключом. Здесь полно петроградских друзей и знакомых. Сюда из Москвы и Петрограда хлынула волна журналистов, писателей, артистов, тех кого не прельщало голодное существование под бдительным оком ЧК. Кольцов общается со старыми киевскими друзьями Ефимом Зозулей, Александром Дейчем, приобретает новых друзей – приехавших из Петрограда поэта Александра Вознесенского и его жену Веру Юреневу, широко известную в стране драматическую актрису. И так случилось, что Вера Леонидовна здесь, в Киеве, оставила Вознесенского и стала женой двадцатилетнего Кольцова.

Кольцов целиком втягивается в жизнь и быт Киева, где он свободно занимается литературным творчеством, общается с добрыми друзьями, испытывает радость близости с любимой и любящей женщиной. Чем-то очень далеким и чужим становится ему все, что связано с Москвой. И в его голове складывается образ призрачной и недолговечной власти, подобной легендарному Китежу. В литературно-художественном журнале «Куранты», редактируемом Александром Дейчем, появляется чрезвычайно выразительный очерк Кольцова – «Красный Китеж». Олицетворение ирреальности возникшего на российских просторах советского строя Кольцов видит в сложной личности Льва Троцкого.