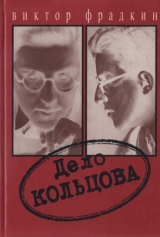

Текст книги "Дело Кольцова"

Автор книги: Виктор Фрадкин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 25 (всего у книги 29 страниц)

– A-а… Я думал, что вы были просто писарем, – сказал Карков. – Я всегда путаю факты. Характерная особенность журналиста.

Двое других русских не принимали участия в разговоре. Они смотрели через плечо Марти на карту и время от времени переговаривались на своем языке. Марти и Карков после первых приветствий перешли на французский.

– Для „Правды“ факты лучше не путать, – сказал Марти.

Он сказал это резко, чтобы как-то оборониться против Каркова. Карков всегда „выпускал из него воздух“ (французское degonfler), и Марти это не давало покоя и заставляло быть настороже. Когда Карков говорил с ним, трудно было удержать в памяти, что он, Андре Марти, послан сюда Центральным Комитетом Французской коммунистической партии с важными полномочиями. И трудно было удержать в памяти, что личность его неприкосновенна. Каркову ничего не стоило в любую минуту коснуться этой неприкосновенности. Теперь Карков говорил:

– Обычно я проверяю факты, прежде чем отослать сообщение в „Правду“. В „Правде“ я абсолютно точен. Скажите, товарищ Марти, вы ничего не слышали о каком-то донесении, посланном Гольцу одним из наших партизанских отрядов, действующих в районе Сеговии? Там сейчас один американский товарищ, некто Джордан, и от него должны быть известия. У нас есть сведения о стычках в фашистском тылу. Он должен был прислать донесение Гольцу.

– Американец? – спросил Марти. Тот сказал – Ingles. Так вот в чем дело. Значит, он ошибся. И вообще, зачем эти дураки заговорили с ним?

– Да. – Карков посмотрел на него презрительно. – Молодой американец, он не очень развит политически, но прекрасно знает испанцев и очень ценный человек для работы в партизанских отрядах. Отдайте мне донесение, товарищ Марти. Оно и так слишком задержалось.

– Какое донесение? – спросил Марти. Задавать такой вопрос было глупо, и он сам понял это. Но он не мог сразу признать свою ошибку и сказал это только для того, чтобы отдалить унизительную минуту.

– То, которое лежит у вас в кармане. Донесение Джордана Гольцу, – сквозь зубы сказал Карков.

Андре Марти вынул из кармана донесение и положил его на стол. Он в упор посмотрел на Каркова. Ну и хорошо. Он ошибся, и с этим уже ничего не поделаешь, но ему не хотелось признать свое унижение.

– И пропуск, – тихо сказал Карков.

Марти положил пропуск рядом с донесением.

– Товарищ капрал! – крикнул Карков по-испански.

Капрал отворил дверь и вошел в комнату. Он быстро взглянул на Андре Марти, который смотрел на него, как старый кабан, затравленный собаками. Его лицо не выражало ни страха, ни унижения. Он был только зол, и если он был затравлен, то ненадолго. Он знал, что этим собакам с ним не совладать.

– Отдайте это двум товарищам, которые у вас в караульной, и направьте их в штаб генерала Гольца, – сказал Карков. – Их и так достаточно задержали здесь.

Капрал вышел, и Марти проводил его взглядом, потом перевел глаза на Каркова.

– Товарищ Марти, – сказал Карков. – Я еще выясню, насколько ваша особа неприкосновенна.

Марти смотрел прямо на него и молчал.

– И против капрала тоже ничего не замышляйте, – продолжал Карков. – Капрал тут ни при чем. Я увидел этих людей в караульном помещения, и они обратились ко мне (это была ложь). Я надеюсь, что ко мне всегда будут обращаться (это была правда, хотя обратился к нему все-таки капрал).

Карков верил, что его доступность приносит добро, и верил в силу доброжелательного вмешательства.

– Знаете, в СССР мне пишут на адрес „Правды“ даже из какого-нибудь азербайджанского городка, если там совершаются несправедливости. Вам это известно? Люди говорят: Карков нам поможет.

Андре Марти смотрел на Каркова, и его лицо выражало только злобу и неприязнь. Он думал об одном: Карков сделал что-то нехорошее по отношению к нему. Прекрасно, Карков, хоть вы и влиятельный человек, но берегитесь.

– Тут дело обстоит несколько по-иному, – продолжал Карков, – но в принципе это одно и то же. Я еще выясню, насколько ваша особа неприкосновенна, товарищ Марти».

Андре Марти, о котором идет речь, был человеком весьма влиятельным – генеральным комиссаром интернациональных бригад. Основных врагов Марти искал и находил, однако, не среди сторонников генерала Франко, а среди членов интербригад. Малейшие нарушения дисциплины бойцами, Марти, верный последователь Сталина, рассматривал как троцкистский заговор в интересах врага. По его приказам было расстреляно более 400 интербригадовцев. В Испании его прозвали – «Палач из Альбасете». Так вот, этот самый Марти тоже оставил свои «воспоминания» о Кольцове, только не в виде романа, очерка или мемуаров, а в виде… докладной записки Сталину. (Вспомним у Хэмингуэя – «берегитесь».) В этой докладной записке-доносе Марти писал:

«Мне уже приходилось и раньше, товарищ Сталин, обращать Ваше внимание на те сферы деятельности Кольцова, которые вовсе не являются прерогативой корреспондента, но самолично узурпированы им. Его вмешательство в военные дела, его спекуляция своим положением как представителя Москвы безусловно наносят вред общему делу и сами по себе достойны осуждения. Но в данный момент я хотел бы обратить Ваше внимание на более серьезные обстоятельства, которые, надеюсь, и Вы, товарищ Сталин, расцените как граничащие с преступлением:

1. Кольцов вместе со своим неизменным спутником Мальро (который не является коммунистом) вошел в контакт с местной троцкистской организацией ПОУМ. По поступившим сведениям, происходили беседы с руководителями ПОУМ. Если учесть давние симпатии Кольцова к Троцкому, эти контакты не носят случайный характер.

2. Так называемая „гражданская жена“ Кольцова Мария Остен (Грессгенер) замечена в компрометирующих связях с деятелями правого толка. И у меня лично нет никаких сомнений, что она является засекреченным агентом германской разведки. Убежден, что многие провалы в военном противоборстве – следствие ее шпионской деятельности…»

Этот лживый донос был, надо думать, внимательно прочитан Сталиным и убран в ящик стола. До поры до времени…

«У ВАС ЕСТЬ РЕВОЛЬВЕР, ТОВАРИЩ КОЛЬЦОВ?»

В апреле 1937 года Кольцов вызван в Москву для доклада о положении в Испании. Его некорреспондентская деятельность там была, конечно, известна Сталину и, видимо, его вполне устраивала. А кольцовские материалы в «Правде» о событиях на испанских фронтах, ставшие впоследствии основой «Испанского дневника», воспринимались читателями с огромным интересом. Его и до того широкая популярность в стране возрастала все больше и больше. Можно привести как пример отрывок из выступления Всеволода Вишневского на митинге в Москве: «…Мы дали Испании танки. Мы дали Испании самолеты. Мы дали Испании Михаила Кольцова».

Борис Ефимов рассказывал:

«На торжественном приеме в Кремле после первомайского парада, среди множества застольных здравиц прозвучал и тост из уст Климента Ворошилова:

– Товарищи! Сейчас происходит война в Испании. Упорная война, нешуточная. Воюют там не только испанцы, но и разные другие нации. Затесались туда и наши русские. И я предлагаю поднять бокалы за присутствующего здесь представителя наших советских людей в Испании – товарища Михаила Кольцова!

Подойдя чокнуться со Сталиным, Кольцов позволил себе заметить:

– Если бы у них было больше порядка, товарищ Сталин.

На что Сталин хмуро сказал:

– Слабые они. Слабые…

А дня через три Кольцова вызвали к Сталину. В кабинете Хозяина кроме него самого находились Молотов, Ворошилов, Каганович и Ежов. Расхаживая по своему обыкновению взад и вперед по кабинету и покуривая трубку, Сталин задавал Кольцову вопросы, касавшиеся буквально всего, что происходило в Испании. Остальные сидели молча. С ответом на один из вопросов Кольцов немного замешкался. Сталин остановился, подозрительно на него посмотрел и сказал:

– Что это вы замолчали, товарищ Кольцов? В чем дело? Что вы смотрите на товарища Ежова? Вы не бойтесь товарища Ежова. Рассказывайте все, как есть.

– Я вовсе не боюсь Николая Ивановича, – ответил Кольцов. – Я только обдумывал, как наиболее точно и обстоятельно ответить на ваш вопрос.

Сталин еще раз пристально на него посмотрел, помолчал и сказал:

– Хорошо. Отвечайте не торопясь.

Вопросы и ответы заняли более трех часов.

Наконец все вопросы были исчерпаны, все ответы получены и тут произошло следующее: Сталин подошел к Кольцову, который, конечно, немедленно встал, но Хозяин любезным жестом усадил его обратно, потом приложил руку к сердцу и низко поклонился.

– Как вас надо величать по-испански? Мигуэль, что ли? – спросил он.

– Мигель, товарищ Сталин, – ответил брат, несколько озадаченный этим „кривлянием“, как он выразился, описывая мне в тот же вечер эту странную сцену.

– Ну так вот, дон Мигель. Мы, благородные испанцы, благодарим вас за отличный доклад. Спасибо, дон Мигель. Всего хорошего.

– Служу Советскому Союзу, товарищ Сталин! – ответил, как положено, поднявшись с места и направляясь к двери, Кольцов.

И тут произошло нечто еще более неожиданное и непонятное: брат уже открывал дверь, когда Сталин его окликнул и жестом пригласил обратно:

– У вас есть револьвер, товарищ Кольцов? – спросил Хозяин.

– Есть, товарищ Сталин, – с удивлением ответил брат.

– А вы не собираетесь из него застрелиться?

Еще больше удивляясь, Кольцов ответил:

– Конечно, нет, товарищ Сталин. И в мыслях не имею.

– Вот и отлично, товарищ Кольцов. Всего хорошего, дон Мигель.

Вечером мы с Мишей долго обсуждали этот странный разговор и решили, что это какой-то случайный „черный юмор“.

А на другой день Кольцову позвонил Ворошилов, всегда дружелюбно относившийся к брату, поделился впечатлениями о вчерашнем докладе и добавил:

– Имейте в виду, Михаил Ефимович, вас любят, вас ценят, вам доверяют.

– Что ж, Миша, – сказал я, когда брат рассказал мне об этом, – это очень приятно.

– Да, приятно, – сказал Миша задумчиво. – Но, знаешь, что я совершенно отчетливо прочел в глазах Хозяина, когда я уходил?

– Что?

– Я прочел в них: слишком прыток».

В начале июня Кольцов возвратился в Испанию. Вот что об этом периоде писал Эренбург: «Перемена, происшедшая с Кольцовым в Испании, объяснялась многим: ответственностью, которая лежала не столько на журналисте „Мих. Кольцове“, сколько на „Мигеле Мартинесе“, сознанием трудности, а с лета 1937 года невозможности победы разъединенной, плохо снабжаемой оружием республики, повседневным зрелищем бомбежек, голода, смерти. Однако не только это изменило Михаила Ефимовича, но и месяц, проведенный в Москве, вести, доходившие с родины. Михаил Ефимович помрачнел.

…Два месяца спустя (после странного разговора о револьвере) я шел с Михаилом Ефимовичем по пустой уличке Мадрида. Кругом были развалины домов, ни одного живого человека. Я спросил Кольцова, что произошло в действительности с Тухачевским. Он ответил: „Мне Сталин все объяснил – захотел стать Наполеончиком“. Не знаю, подумал ли он в ту минуту, что он, Михаил Кольцов, беззаветно веривший в Сталина, тоже не защищен от обвинений, – „слишком прыток“».

Возвращение Кольцова в Испанию на этот раз было связано, в частности, с дополнительным и весьма непростым заданием: обеспечить организацию 2-го Международного конгресса писателей в защиту культуры от фашизма. Как и по поводу парижского конгресса, так и по мадридскому было специальное решение Политбюро.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) О СОЗЫВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО АНТИФАШИСТСКОГО КОНГРЕССА ПИСАТЕЛЕЙ В ИСПАНИИ.

21 марта 1937 г.

№ 47. п. 31–0 Международном антифашистском конгрессе писателей.

1. Согласиться с предложением испанских антифашистских писателей о созыве в Испании Международного антифашистского конгресса писателей в текущем 1937 году.

2. Для организации и созыва конгресса создать организационную комиссию по созыву антифашистского конгресса, составленную из строго проверенных антифашистских писателей.

3. Предусмотреть введение в состав организационной комиссии от СССР: тт. Кольцова, Эренбурга, Алексея Толстого и Вишневского.

Надо ли говорить, что подготовка подобного форума в раздираемой гражданской войной Испании – задача несколько иная, чем это было два года назад, когда писатели собрались в мирном, процветающем Париже. Другой была обстановка, другими были и сложности. Можно не сомневаться, что одной из целей этого конгресса, по указаниям, полученным из Москвы, становится опровержение фактов, изложенных в книге Андре Жида «Возвращение в СССР» и компрометация самого Жида, как пособника фашизма.

Конгрессу писателей в Испании предшествовала, естественно, большая организационная работа. Как и три года назад, к ней был привлечен Эренбург, по-прежнему живший во Франции и имевший больше возможностей для общения с зарубежными писателями. Учтя опыт предыдущего Парижского конгресса, постарались не допустить в Испанию писателей, «ненадежных» с точки зрения советских властей.

9 июня 1936 г. Эренбург пишет Кольцову:

…Я был в Тр. Теплицах на съезде словацких писателей. Приветствовал съезд от имени советских писателей. Съезд прошел хорошо, дискуссии были интересные. Присутствовали представители всех политич. направлений, включая крайне-правые. Резолюция была принята единогласно. Единогласно постановили вступить в Межд. ассоциацию защиты культуры и приветствовать Союз писателей. Когда были прочитаны две телеграммы, один из правых писателей предложил послать третью, «чтобы уравновесить политический эффект». Его спросили «куда», он не смог ответить. Тогда конгресс разразился хохотом и дальнейших прений не было.

Все, о чем Вы мне писали в Прагу, улажено. Я не знаю, должен ли я ехать в Лондон. Если это необходимо, сообщите. Пока что не предпринимаю в этом отношении никаких шагов.

Выдержки из письма от 26 июня 1936 г.

…У нас в Англии нет базы. Я разговаривал с товарищами из полпредства. Они советовали опереться на Честертоншу (та, что была в Москве), но не думаю, чтобы это было исходом. Хекслей и Форстер не хотят ничего делать, имя дают, но не больше. Это объясняется политическим положением в Англии, и здесь ничего не поделаешь. С другой стороны, они чистоплюи, то есть отказываются состоять в организации, если в нее войдут журналисты или писатели нечистые, то есть те, у которых дурной стиль и высокие тиражи. Мне очень трудно было наладить что-либо в Англии, так как я из всех стран Европы наименее известен в Англии и так как я не знаю английского языка. Все же я со многими людьми беседовал и пришел к выводу, что в отличье от других стран, в Англии нам надо опереться почти исключительно на литературную молодежь и на полу-писателей полу-журналистов. Все надо начинать сызнова.

…Касательно отдельных стран. Очень хорошо все с испанцами. Я с ними наметил такую программу. В конце октября они устраивают конференцию испанских писателей «для подготовки к съезду». Из теоретических проблем – вопрос о роли писателя в революции и проблема национальных культур (каталонская и пр.). Мы их объединяем с португальцами, кстати. Из практических – создание государственного издательства, связь с рабочими клубами, организация домов отдыха для писателей, библиотеки и пр.

Хорошо все с чехами. Там наконец-то создана настоящая организация.

Ничего серьезного нет в Скандинавии (за исключением Исландии). Как прежде, разрыв между лево-буржуазными и пролетарскими писателями.

Перед отъездом я встречался со свитой Ж. и убедился, что Ж. настроен довольно зловредно.

В этом письме Эренбурга под «Ж.» подразумевается Андре Жид.

Участниками конгресса в Испании были: Лион Фейхтвангер, Анна Зегерс, Вилли Бредель, Андре Мальро, Жюльен Бенда, Андре Шамсон, Пабло Неруда, из испанцев – Антонио Мачадо, Хосе Бергамин, Рафаэль Альберти и другие. В конгрессе приняли участие многие эмигранты, осевшие в СССР. В советскую делегацию входили: Михаил Кольцов – руководитель, Алексей Толстой, Александр Фадеев, Всеволод Вишневский, Владимир Ставский, Агния Барто, Виктор Финк, Илья Эренбург, Иван Микитенко. Среди иностранных делегатов особенно известных имен маловато. Кто-то не приехал из-за политических разногласий, а кому-то не хотелось заседать под бомбами и снарядами генерала Франко.

Открыл конгресс глава испанского правительства Хуан Негрин. Выступили несколько испанских писателей. А завершился первый день следующим образом:

«Сегодня же правительство чествовало конгресс обедом на пляже, в ресторане Лас Аренас. Здесь все было более непринужденно, впрочем, тоже с речами. Говорил министр просвещения, затем Людвиг Ренн, Толстой, Эренбург. Писатели сидели вперемежку с министрами и военными, знакомились, беседовали и болтали. Анне Зегерс очень понравился плотный, добродушный испанец в очках, остроумный и веселый, к тому же изумительно говорящий по-немецки. Он давал ей справки и быстрые, живые характеристики испанцев, сидевших за столом. „А вы здесь какую должность занимаете?“ – ласково спросила Анна, щуря близорукие глаза. „Я здесь председатель совета министров, я у вас выступал сегодня на конгрессе“, – ответил Негрин.

К концу обеда, под аплодисменты, прибыла прямо из Барселоны запоздавшая часть конгресса. Английским писателям их правительство отказало в паспортах. Мальро взялся переправить эту группу и нескольких немцев-эмигрантов без особых формальностей в Испанию. Сейчас он не без эффекта ввел своих клиентов в зал. Под шум и аплодисменты он шепнул, мальчишески мне подмигнув: „Контрабандисты вас приветствуют“.

Ночью город основательно бомбили, – возможно, что по случаю конгресса. Делегаты дрыхли мертвым сном после дороги и дневных переживаний. Так они могли проспать все. Я приказал телефонистке „Метрополя“ разбудить немедленно всю мою делегацию и торжественно повел ее в подвал. Сирены выли, зенитная артиллерия стреляла непрестанно, звук – как будто раздирают огромные куски полотна. Издалека слышались глухие взрывы бомб. „Каково?“ – спросил я тоном гостеприимного хозяина. Все были взволнованы и очень довольны. Вишневский спросил, какого веса бомбы. Но я не знал, какого они веса. Черт их знает, какой у них вес. Толстой сказал, что наплевать, какой вес, важно, что это бомбы. Он был великолепен в своей малиновой пижаме здесь, в погребе.

Я уснул в хорошем настроении. Все-таки он состоялся, этот чертов конгресс…»

Это строки из дневника Михаила Кольцова.

А вот как об этом же событии пишет Агния Барто:

«Ночью была сильная бомбардировка. Испанцы говорят: „В честь открытия конгресса“. Глава нашей делегации Кольцов повел нас в подвал отеля. Все грохотало, выли сирены, слышались разрывы снарядов, им отвечали короткие, четкие удары зенитных орудий. Вишневский поразил мое воображение тем, что уверенно определил: шестидюймовые!»

Вскоре конгресс перебрался в Мадрид, оттуда в Валенсию, затем в Барселону и наконец в Париж (в парижских заседаниях Кольцов не участвовал). Кто-то в шутку прозвал этот конгресс – «бродячим цирком». Почти все советские делегаты клеймили в своих речах «ренегата Жида» и «врагов народа» Тухачевского, Якира и других, арестованных и расстрелянных вместе с ними. Исключением, пожалуй, единственным, была речь Агнии Барто. Она говорила о детях.

Большую речь на конгрессе, причем на испанском языке, произнес Кольцов.

«Направляясь на этот конгресс, я спрашивал себя, что же это, в сущности, такое: съезд донкихотов, литературный молебен о ниспослании победы над фашизмом или еще один Интернациональный батальон добровольцев в очках? Что и кому могут дать этот съезд и дискуссии людей, вооруженных только своим словом? Что они могут дать здесь, где металл и огонь стали аргументами, а смерть – основным доказательством в споре?

С самых древнейших времен, как только возникло искусство мысли, выраженной в слове, до сегодняшнего дня писатель спрашивает: кто он – пророк или шут, полководец или барабанщик своего поколения? Ответы получались всегда разные, иногда триумфальные, иногда уничтожающие. В той стране, в которой мы сейчас находимся, в Испании, писатели познавали и обиды унижения и высшие почести для себя самих и для своего ремесла. Есть страны, где писателей считают чем-то вроде гипнотизеров. Есть одна страна, где писатели участвуют в управлении государством, – как, впрочем, и кухарки, – как, впрочем, и все, кто работает руками или головой…

…Вы знаете, что темперамент и искренность целого ряда писателей-антифашистов привели их к прямому участию в этой гражданской войне в роли добровольцев. Одни еще у себя дома заперли в шкаф свои рукописи и отправились сразу бойцами интернациональных бригад испанской народной армии. Другие приехали сюда с благими намерениями смотреть и писать, но, увидя войну, увидя опасность для испанского народа, прервали литературную работу и взялись за оружие.

Об этом идут споры: как должен проявить себя писатель в соприкосновении с гражданской войной в Испании? Конечно, правы те, кто доказывает, что писатель должен драться против фашизма оружием, которым он лучше всего владеет, то есть своим словом. Байрон больше сделал своей жизнью для освобождения всего человечества, чем своей смертью для освобождения одной Греции. Но есть моменты, когда писатель – я говорю о некоторых – вынужден сам стать действующим лицом своего произведения, когда он не может довериться вымышленным, хотя бы даже им самим, героям. Без этого прерывается нить его творчества, он чувствует, что герои его ушли вперед, а сам он остался позади. Но, конечно, писатели должны участвовать в борьбе прежде всего как писатели.

Чтобы помочь этому народу, вовсе не обязательно драться на фронте или даже приезжать в Испанию. Можно участвовать в борьбе, находясь в любом уголке земного шара. Фронт растянулся очень далеко. Он выходит из окопов Мадрида, он проходит через всю Европу, через весь мир. Он пересекает страны, деревни и города, он проходит через шумные митинговые залы, он тихо извивается по полкам книжных магазинов. Главная особенность этого невиданного боевого фронта в борьбе человечества за мир и культуру – в том, что нигде вы не найдете теперь зоны, в которой мог бы укрыться кто-нибудь жаждущий тишины, спокойствия и нейтральности…

…Скажите сто тысяч слов о чем угодно, хвалите, критикуйте, восторгайтесь, плачьте, анализируйте, обобщайте, приводите гениальные сравнения и потрясающие характеристики, – все равно – такова логика нашего времени – вы должны сказать фашизму „да“ или „нет“!

Мир между народами стал неделим, и неделима стала борьба за мир народов. Для нас, людей, принявших Советскую Конституцию, достаточно далеки и американский, и французский, и даже испанский парламентаризм. Но мы считаем, что все это стоит по одну сторону черты. По другую сторону стоят гитлеровская тирания, бездушное властолюбие итальянского диктатора, троцкистский терроризм, неумолимая хищность японских милитаристов, геббельсовская ненависть к науке и культуре, расовое исступление Штрейхера.

От этой черты негде спрятаться, негде укрыться – ни в первой линии огня, ни в самом глубоком тылу. Нельзя сказать: „Я не хочу ни того, ни другого“, как и нельзя сказать: „Я хочу и того и другого“, „Я вообще против насилия и вообще против политики“. Менее всего это может сказать писатель. Какую книгу он ни написал бы, о чем бы она ни была написана, читатель в нее проникает до самых потаенных строк и найдет ответ: „за“ или „против“.

Лучше всего эта истина подтвердилась на примере Андре Жида. Выпуская свою книжку, полную грязной клеветы на Советский Союз, этот автор пытался сохранить видимость нейтральности и надеялся остаться в кругу „левых“ читателей. Напрасно! Его книга сразу попала к французским фашистам и стала, вместе с автором, их фашистским знаменем. И что особенно поучительно для Испании, – отдавая себе отчет в симпатиях масс к Испанской республике, опасаясь навлечь на себя гнев читателей, Андре Жид поместил в глухом уголке своей книги несколько невнятных слов, одобряющих Советский Союз за его отношение к антифашистской Испании. Но эта маскировка не обманула никого. Книга была перепечатана целиком в ряде номеров главного органа Франко „Диарио де Бургос“. Свои узнали своего!

Потому мы требуем от писателя честного ответа: с кем он, по какую сторону фронта борьбы он находится? Никто не вправе диктовать линию поведения художнику и творцу. Но всякий желающий слыть честным человеком не позволит себе гулять то по ту, то по другую сторону баррикады. Это стало опасным для жизни и смертельным для репутации.

Вы знаете, что для нас, писателей Советской страны, проблема роли писателя в обществе уже давно решена совсем иначе, чем в странах капитализма. С того момента, как писатель сказал „да“ своему народу, строящему социализм, он становится полноправным передовым создателем нового общества. Своими произведениями он непосредственно влияет на жизнь, толкает ее вперед и меняет ее. Это делает наше положение высоким, почетным, но трудным и ответственным. Наш писатель Соболев сказал – и в этом есть доля правды, – что Советская страна дает писателю все, кроме одного: права плохо писать. Рост нашего читателя обгоняет иногда рост писателя. Автору нужно напрягать все умственные, творческие силы, чтобы не оказаться позади своих читателей, не потерять их доверия и просто внимания.

Мы не променяем наше положение ни на какое другое более легкое место. Мы горды своей ответственностью и трудностями, которые испытываем, потому что еще никогда в истории писателю не была доверена народом более высокая честь – при помощи и содействии государства воспитывать искусством десятки миллионов людей, формировать душу человека свободного, социалистического общества.

…Нужно ли разъяснять позицию советских писателей, как и всего нашего народа, по отношению к борьбе в Испании? С гордостью за нашу страну мы, советские писатели, повторяем слова Сталина: „Освобождение Испании от гнета фашистских реакционеров не есть частное дело испанцев, а – общее дело всего передового и прогрессивного человечества“.

Мы горды этими словами не только потому, что они сами явились авторитетнейшим призывом ко всему честному, что есть в мире, поддержать испанский народ, но еще потому, что когда наш народ говорит, то это не только слова, но и дела. Это знает наша страна, это знает Испания.

Антифашистский характер и состав участников нашего конгресса освобождает от надобности говорить его делегатам о необходимости борьбы с фашизмом. Но сама эта борьба, сама защита культуры от ее злейшего врага не ведется еще достаточно энергично. Наша Ассоциация еще не убедила достаточно широкие круги писателей в широте своей базы и программы, в своей решимости и энергии в борьбе за оборону культуры. Нападение было всегда лучшей формой обороны. Гражданская война и победа народов России, диктатура фашизма в Германии и Италии, гражданская война в Испании сделала писателей этих стран борцами и соратниками своих народов в борьбе за их свободу и культуру. Писатели Франции, Англии, Северной и Южной Америки, Скандинавии, Чехословакии, члены нашего конгресса, спросите своих коллег и собратьев по ремеслу: чего они ждут? Того, чтобы враг взял их за горло, чтобы у них было так, как здесь, когда германские бомбовозы и итальянская артиллерия громят красивый, чистый, веселый Мадрид? Ждут ли они, чтобы враг вот так же подступил к Лондону, Стокгольму, к Праге?

Я никогда не забуду страшных ноябрьских дней здесь, в Мадриде, когда писатели, художники, ученые, и среди них старые и больные, с детьми, на грузовиках покидали свои дома, свои студии и лаборатории, лишь бы не попасть в руки врага, лишь бы не сдаться на расправу Гитлеру, Муссолини, Франко. Тогда милиционеры Пятого полка, бойцы народной армии – некоторые из них малограмотные крестьяне – с заботой и любовью увозили их от опасности, как самое драгоценное, как золотой фонд страны.

Мадрид обороняется от фашистского зверя. Он окровавлен, измучен, этот чудесный город, но он свободен и даже оказывает нам, писателям всего мира, свое благородное и скромное гостеприимство.

Но опасность для Мадрида еще не миновала. Половина Испании вытоптана сапогами фашистских завоевателей. Они пробуют идти дальше, они пойдут, если их не остановят. Преступное бездействие и так называемое невмешательство будут и дальше поощрять их озверелую наглость. В Эндейе, у испанской границы, я видел пограничные знаки французской республики, исцарапанные пулями германских пулеметов. Фашизм хватает мир за горло. Наступают решающие исторические часы.

Писатели и все честные интеллигенты мира! Займите свои места, подымите забрала, не прячьте своих лиц, скажите „да“ или „нет“, „за“ или „против“! Вы не укроетесь от ответа! Отвечайте же скорее!

А тебе, благородный и трогательный испанский народ, тебе, окровавленный рыцарь печального образа, – тебе наши мысли и силы. Мы будем с тобой, и так же, как и ты, мы верим, что твоя однажды разогнувшаяся спина никогда больше не склонится перед угнетателем, что ты никогда больше не дашь погасить светильник твоей свободы. На гербе Дон-Кихота Сервантес написал:

„Post tenebras spero lucem!“[16]16

Библия. Книга Иова. XVII, 12.

[Закрыть] – „После тьмы надеюсь на свет!“»

Это и есть та самая, по версии следователей НКВД, «пораженческая» речь Кольцова.

Как свидетельствуют очевидцы, советская делегация вела себя на конгрессе «с позиции старшего брата» – пыталась всеми руководить и всех направлять. Повинуясь указаниям, полученным из Москвы, Кольцов, как руководитель советской делегации, и Ставский, обладавший довольно широкими полномочиями, пытались оказать давление на иностранных делегатов, чтобы они, так же как и советские участники конгресса, выступили с осуждением книги Андре Жида. Удалось уговорить только испанского писателя Хосе Бергамина, который сказал следующее:

«Я говорю от имени всей испанской делегации. Я говорю также от имени делегации Южной Америки, писателей, которые пишут на испанском языке. Я надеюсь, что говорю также от всех писателей Испании. Здесь, в Мадриде, я прочитал новую книгу Андре Жида о СССР. Эта книга сама по себе незначительна. Но то, что она появилась в дни, когда фашисты обстреливают Мадрид, придает ей для нас трагическую значимость. Мы стоим все за свободу мысли и критики. За это мы боремся. Но книга Андре Жида не может быть названа свободной, честной критикой. Это несправедливое и недостойное нападение на Советский Союз и на советских писателей. Это не критика, это клевета. Наши дни показали высокую ценность – солидарность людей, солидарность народа. Два народа славны солидарностью в дни тяжелых испытаний – русский народ и испанский. Пройдем молча мимо недостойного поведения автора этой книги. Пусть глубокое, презрительное молчание Мадрида пойдет за Андре Жидом и будет для него живым укором!»

Высокая инстанция в Москве должна была быть таким выступлением на конгрессе довольна…