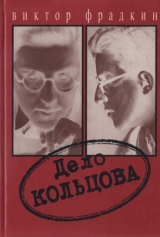

Текст книги "Дело Кольцова"

Автор книги: Виктор Фрадкин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 23 (всего у книги 29 страниц)

Заявление КОЛЬЦОВА.

О неприятностях, которые грозили ГНЕДИНУ в то время я слышу сейчас от него в первый раз, в частности о том, что он был причислен к числу лиц, в отношении которых не была проведена разоблачительная работа.

Я действительно, не задолго до этого был у ЛИТВИНОВА и сказал об этом ГНЕДИНУ, но я не слышал о неприятностях, угрожающих ГНЕДИНУ.

Оба арестованных заявили, что вопросов друг к другу они не имеют.

Протокол очной ставки застенографирован с наших слов, нами прочитан.

КОЛЬЦОВ

ГНЕДИН

Очную ставку провели:

Пом. нач. следчасти НКВД

Ст. лейтенант гос. Безопасности

(ПИНЗУР)

Ст. следователь следчасти НКВД Ст. лейтенант гос. безопасности (РАДЧЕНКО)

Следователь следчасти НКВД Лейтенант гос. безопасности (КУЗЬМИНОВ)

Да, вопросов друг к другу Гнедин и Кольцов не имели. А какие могли быть вопросы у двух подвергнутых жестоким истязаниям, сломленных людей. Наверняка, им перед очной ставкой следователями даны были четкие «наставления», о чем и о ком надо говорить. Можно себе представить, как эти двое людей, друживших до ареста, потупя в пол глаза, стараясь не смотреть друг на друга, тусклыми голосами отвечали на «вопросы».

Теперь у следствия появляется возможность для разоблачения еще одной «преступной» группы – «Второго НКИД», «шпионов» и «предателей», окопавшихся в одном из важнейших министерств государства. Это в первую очередь Литвинов, а также послы – Потемкин, Суриц, Штейн, Уманский, Майский – люди, поддерживавшие взгляды Литвинова на международную политику СССР.

Почему кандидатом на участие в процессе в качестве главного подсудимого стал Максим Литвинов? А вот почему. Назначенный на пост наркома иностранных дел в 1930 году, с 1933 года – момента прихода к власти Гитлера – настойчиво проводил линию на сближение с западными демократиями для совместного отпора германской агрессии. Сталин внешне как будто бы поддерживал эту политику. Советский Союз даже вступил в Лигу Наций. Но Гитлер по духу был гораздо ближе Вождю, чем англо-французские демократические лидеры. Одновременно с переговорами о возможности союза с Францией и Англией официальной антигитлеровской пропагандой, развернутой на страницах советских газет и журналов, как оказалось, проходили тайные переговоры и контакты с представителями Германии. Об этом свидетельствует тот же Гнедин, работавший в середине 30-х годов в советском посольстве в Берлине. В 1933 году секретные контакты с представителями гитлеровской верхушки осуществлял вездесущий Карл Радек, затем эту деятельность продолжил советский торгпред Канделаки. Он в разные годы встречался и имел продолжительные беседы с Шахтом и наци номер два Германом Герингом. В своей книге Вальтер Кривицкий, бывший агент НКВД, сбежавший на Запад, приводит одно весьма любопытное откровение Радека: «Только дураки могут вообразить, что мы когда-нибудь порвем с Германией. То, что я пишу, – это одно, в действительности дело обстоит совсем иначе. Никто не может дать нам того, что нам дает Германия. Для нас порвать с Германией просто невозможно». И Радек прав: в первые годы советской власти, после заключения Рапалльского договора, из Германии в Россию поступала весьма значительная техническая и экономическая помощь, которая играла не последнюю роль в строительстве советской индустрии. Евгений Гнедин в своей книге писал: «Я вспоминаю, как мы, дипломатические работники посольства в Берлине, были несколько озадачены, когда, проезжая через Берлин, Элиа – заместитель наркома внешней торговли, в силу старых связей имевший доступ к Сталину, дал понять, что „наверху“ оценивают гитлеризм „по-иному“, – иначе, чем в прессе и чем работники посольства СССР в Берлине». Тайные контакты проходили помимо НКИД, и Литвинова о них не информировали. Он продолжал участвовать во всевозможных переговорах о союзе с Францией и Англией, принимал в Москве посланников этих стран. Дело со скрипом, но продвигалось. Видимо, у Сталина еще не сложилось твердого мнения: с одной стороны, он боялся Гитлера, а с другой – ненавидел демократию. Как всегда, Хозяин не торопился принимать решение – на кого ему ориентироваться – на Гитлера или на англо-французский союз. Наконец он решился.

В ночь с 3 на 4 мая 1939 года около здания НКИД на Кузнецком мосту, почти напротив НКВД, были выставлены пикеты из сотрудников Берии. А утром 4 мая в кабинет Литвинова пришли Маленков, Берия и Молотов. Они объявили Максиму Максимовичу, что он отстранен от работы. Отставка Литвинова вызвала переполох в правительственных кругах многих стран. Там поняли, что готовится крутой поворот во внешней политике СССР. В Германии отставка еврея Литвинова и приход на его пост Молотова получили положительную оценку. Молотов, ненавидевший Литвинова, много лет спустя говорил о нем: «Он, конечно, дипломат неплохой, хороший. Но духовно стоял на другой позиции, довольно оппортунистической, очень сочувствовал Троцкому, Зиновьеву, Каменеву, и, конечно, он не мог пользоваться нашим полным доверием.

…Литвинов был совершенно враждебным к нам. Мы перехватили запись его беседы с американским корреспондентом, явным разведчиком… Корреспондент этот написал о своей беседе с Литвиновым, конечно, не так, как было фактически… Мы получили полную запись беседы – известным путем… Он говорил… „Только внешнее вмешательство может изменить положение в стране…“ Он заслуживал высшую меру наказания со стороны пролетариата. Любую меру».

А вот характеристики, данные Молотовым Уманскому и Сурицу.

«…Поставили этого Уманского – он, конечно, такой, несерьезный. Другого не было.

…Суриц его (Литвинова) приятель был. Он менее самостоятельный, по-моему, из бывших меньшевиков…»

Примечательно и мнение Андрея Громыко, преемника Литвинова на посту посла СССР в США. Громыко отзывается о Литвинове весьма негативно, но, сам того не замечая, подчеркивает, что Максим Максимович был человеком принципиальным, не меняющим своего мнения даже в опасной ситуации.

«Во время пребывания Молотова с визитом в Вашингтоне в июне 1942 года мое внимание привлек разговор Литвинова с Молотовым… Речь зашла тогда и об оценке политики Англии и Франции накануне Второй мировой войны… Молотов высказался об этой политике резко, заявив, что фактически эти две страны подталкивали Гитлера на развязывание войны против Советского Союза. Иначе говоря, он высказал мнение, которого придерживалось ЦК партии и Советское правительство, о чем неоднократно заявлялось на весь мир.

Литвинов выразил несогласие с такой квалификацией политики Англии и Франции…

Я удивился тому упорству, с которым Литвинов в разговоре пытался выгораживать позицию Англии и Франции…

Я не сомневался, что по возвращении в Москву Молотов доложит Сталину об этом диспуте в автомашине».

Да, Литвинов был человеком мужественным и принципиальным. Вот что рассказывал мне мой дед, находившийся в дружеских отношениях с Литвиновым.

«…Сталин Литвинова недолюбливал, как недолюбливал всех тех, кто имел собственное мнение и руководствовался в своей деятельности здравым смыслом, а не раболепным послушанием Хозяину. Со своей стороны Максиму Максимовичу претило холуйское пресмыкательство перед „мудрым и любимым Вождем“. Как-то, после возвращения Кольцова из Испании, мы были в гостях у Максима Максимовича. Литвинов с интересом слушал рассказы брата о войне в Испании, а потом речь зашла о пресловутых политических процессах той поры. И я припомнил, как небезызвестный Мехлис, придававший большое значение мнению Лиона Фейхтвангера об этих процессах, узнав, что известный немецкий писатель усомнился в искренности признаний подсудимых „врагов народа“, помолчав, вскипел и рявкнул:

– Сомневается в их искренности? А пошел он к… матери!

Максим Максимович расхохотался.

– Что ж. Для таких, как Мехлис, – это главный и неопровержимый довод, как гласит латинское выражение – „ультима рацио“.

В это время радио передавало из Большого театра трансляцию какого-то собрания, на котором присутствовал Сталин. Зачитывалось какое-то традиционное ему приветствие со стандартными фразами типа: „Дорогой товарищ Сталин! Шлем тебе, нашему гениальному, мудрому и любимому Вождю и Учителю…“

Литвинова буквально передернуло.

– А зачем посылать, – с раздражением вырвалось у него, – ведь он сидит тут же. Все это слушает. Византийское раболепие! Но, видимо, ему это по вкусу».

Вскоре, выступая на пленуме ЦК партии с довольно большим докладом, Литвинов вызвал явное неудовольствие Сталина. Вождь, взяв слово сразу после Литвинова, подверг его выступление очень резкой критике. Литвинов понял, что он стоит перед своего рода Рубиконом. И он решился на совершенно неожиданный для всех и в том числе для Сталина прямой вопрос:

– Так что же, товарищ Сталин, вы считаете меня врагом народа?

Сталин помолчал и медленно ответил:

– Врагом народа не считаем. Папашу считаем честным революционером. («Папаша» – подпольная партийная кличка старого большевика Литвинова.)

Но такой, казалось, положительный отзыв Сталина еще ничего не значил. Во внутренней тюрьме НКВД продолжались допросы и копились «улики» о «шпионской, изменнической деятельности» Литвинова. Но пока никого из намеченных будущих «шпионов, троцкистов и предателей» не трогали. Сталин, как всегда, не торопился. Он был уверен, что никто от него не уйдет. Он умел ждать.

КОЛЬЦОВ В ИСПАНИИ

Еще одно обвинение, предъявленное Кольцову – это его деятельность в Испании, особая страница в биографии журналиста. О событиях в Испании Кольцов написал свое единственное крупное произведение – «Испанский дневник», которое, по известным причинам, ему не было суждено довести до конца…

18 июля 1936 года по испанскому радио прозвучали слова: «Над всей Испанией безоблачное небо…» – условный сигнал к началу путча, который возглавил генерал Франсиско Франко. По иронии судьбы именно после этого радиосигнала небо Испании более чем на три года заволокли свинцовые тучи кровопролитной гражданской войны. После свержения с престола и бегства из страны в начале 1931 года короля Альфонса XIII в Испании была провозглашена республика. Началось становление демократического государства. В феврале 1936 года к власти в стране пришел блок, называвшийся Народный фронт и объединявший в своих рядах анархистов, социалистов, коммунистов и еще несколько партий левого уклона. Против этого левого правительства Франко и поднял свой мятеж.

Сталин, как известно, далеко не был сторонником демократии, поэтому не спешил поддержать республиканское правительство Испании. При этом, однако, дал указание руководству Коминтерна на вербовку и отправку в Испанию добровольцев из числа иностранных коммунистов, нашедших убежище в СССР.

Надо сказать, что к Испании у Михаила Кольцова было особое отношение. Он побывал в этой стране вскоре после падения монархии. Он видел своими глазами становление нового республиканского строя. И о том, что тогда происходило в этой стране, он написал книгу «Испанская весна». Надо ли говорить, как его заинтересовали и взволновали события, о которых возвестил радиосигнал «Над всей Испанией безоблачное небо». И так случилось, что через несколько дней в ЦК ВКП(б) из редакции «Правды» было отправлено письмо с просьбой утвердить командировку в Испанию специальным корреспондентом газеты товарища Михаила Кольцова. Последняя строчка этого письма гласила: «Согласие товарища Сталина имеется».

Эти четыре слова предвещали «звездный час» Кольцова и одновременно его безвременную гибель.

А как отражена испанская эпопея Кольцова в его «Деле»? Мне думается, что следователи немало поломали себе голову, каким образом связать деятельность Кольцова в Испании с его «антисоветскими преступлениями». И трудно представить себе что-нибудь более бессмысленное и нелепое, чем то, что родилось в их перенапряженных мозгах: они обвинили Кольцова в… трусости и пораженчестве.

6 августа 1936 года Михаил Кольцов вылетел из Москвы в Испанию. Вот несколько записей из «Испанского дневника». Первая из них от 8 августа.

«Самолет коснулся земли, чуть подпрыгнул и покатился по зеленому кочковатому лугу. Навстречу бежали и приветственно размахивали руками люди. Тяжелый густой зной опалил глаза, стиснул горло».

Итак, Кольцов в Барселоне. Буквально с первых страниц книги Кольцов вводит в свое повествование персонаж по имени Мигель Мартинес. Для чего он это сделал? Дело в том, что по инициативе Англии и Франции был создан Комитет по невмешательству в испанские дела, в который вступил также и Советский Союз. С этим невмешательством приходилось считаться. Поэтому все, что не мог написать Кольцов, как журналист из Советского Союза, он приписывал своему второму я – Мигелю Мартинесу. (Между прочим, вначале Кольцов хотел дать своему «двойнику» фамилию Анильо, что по-испански означает «кольцо». Но это было бы слишком прямолинейно и он предпочел более простое и распространенное – Мартинес). Еще цитата из «Испанского дневника»:

«Здесь же был Мигель Мартинес, небольшого роста человек, мексиканский коммунист, прибывший, как и я, вчера в Барселону.

…Вот как Мигель Мартинес перебрался сюда из Франции.

Документы его были не в порядке, надо было долго ждать визы и рейсового самолета. Он попросил помощи у Андре. Тот принял его вечером у себя, вблизи бульвара Сен-Жермен. Тесная писательская квартирка была полна народу. Во всех трех комнатах дожидались и группами шепотом беседовали люди. Андре увел на кухню, там еще было свободно.

– Вы можете через час уехать в X?..

– Могу.

– Будьте там завтра в одиннадцать утра, за столиком кафе Мирабо. Это большое кафе, его вам всякий укажет. К вам подойдут.

Мигель поехал. Поутру он был в X. С ручным чемоданчиком отправился с вокзала в кафе. Ждать пришлось долго, – начало казаться, что поездка сделана зря. Во втором часу дня у столика вдруг появился сам Андре. Он не извинился.

…– Что случилось? Я не лечу?

– Пять пилотов должны были сегодня перегнать в Барселону семь машин. Они были мне рекомендованы, они получили деньги. Трое подошли ко мне два часа назад на аэродроме и сказали, что не будут перегонять машины. Они были даже остроумны: сказали, что получение денег для них было само по себе таким сильным ощущением, что они не хотят более сильных. Французы в таких случаях всегда остроумны. Эти были особенно остроумны, потому что знали, что я не могу заявить в полицию. Они даже спросили, не намерен ли я заявить в полицию. Это было наименее остроумным, но им показалось наиболее остроумным.

– Могло быть хуже, – сказал Мигель. – Для сволочей они еще очень приличные люди. Они могли взять деньги, отвезти самолеты вместо Барселоны к Франко и там получить деньги еще раз.

– Вы философ. Но эта перспектива еще не исключена. Остаются два пилота. Они берутся перегнать сегодня до ночи три машины. Они могут сделать с машинами, что им заблагорассудится. Впрочем, эти двое как будто приличные ребята. Один даже не взял еще денег. Он даже не говорит о них. Во всяком случае, это комбинация не для вас, Мигель. Вам лучше потерять неделю, чем обнять Франко вместо Хосе Диаса. И более того, там могут расстрелять, не дав обняться даже с Франко.

– Неделя? Это невозможно, – сказал Мигель. – За неделю в Испании все может кончиться. Я полечу. Я попробую полететь.

– Пробовать здесь нечего. Пробовать будет пилот. Это безрассудно, Мигель. Это совершенно безрассудно. Я обещал вам и не могу отказать, но чувствую, как это безрассудно. Мне это особенно ясно, потому что я полечу со вторым пилотом. Платите скорее за вермут. Молодчики из „Боевых крестов“ знают о наших делах, да и те трое пилотов несомненно держат с ними связь. За мной следят с утра. Нельзя терять ни секунды.

На аэродроме в X. все имело непринужденный и небрежный вид. Полицейский дремал с газетой в руках на скамеечке перед контрольно-пропускным пунктом. Механики ругались в баре. Рейсовые самолеты приземлялись и отлетали. Авиетка гуляла над полем. Андре беспечно разгуливал у ангаров, заговаривая с рабочими.

Мигель издали следовал за ним. Чемоданчик стеснял и выдавал его, он хотел уже бросить его в уборной, но боялся потерять Андре. Так они подошли к большой двухмоторной машине, винты ее уже тихо вращались. Андре начал болтать с молодым парнем, лежавшим на траве, и вдруг, не выпуская сигареты изо рта, нервозно сказал Мигелю:

– Чего же вы ждете?

Мигель мгновенно вскарабкался в кабину. Там было два человека. Девушка в белом резиновом плаще, загорелая, с букетом цветов, сидела на длинных цилиндрических бомбах. Старик с седой головой, с аккуратным пробором посередине примостился в переднем стеклянном „фонаре“.

Парень встал с травы и, не прощаясь с Андре, влез на пилотское место. На нем не было ни шлема, ни шляпы, ни перчаток. Андре кликнул рабочего. Тот вынул колодки из-под колес. Сразу, крутым косым виражем, чуть не толкнув авиетку, машина пошла на высоту. Одно мгновение виден был Андре. Он стоял расставив ноги, руки в карманах, с сигаретой в зубах, как дирижер мюзик-холла на генеральной репетиции.

Погода была ясная, жаркая, самолет болтало; люди в нем делали вид, что не замечают друг друга. Пилот со спины имел задумчивый, мечтающий вид. Мигель искал ориентиры. Местность была незнакомая, но хорошо памятная по географии. Он пробовал найти Рону, город-замок Каркассонн, первые цепи Пиренеев, Перпиньян. Но гор не было.

Мигель окончательно потерял ориентировку. Перед пилотом не было никакой карты, вид у него был мало внушающий доверие.

Мигель тихонько переложил пистолет из заднего кармана брюк в карман пиджака. Девушка не обратила внимания, старик неподвижно сидел, ногами над стеклом.

Мигель стоял теперь за спиной у пилота. Тот чуть-чуть оглянулся на него и продолжал почти дремать, кончики пальцев на штурвале. Тот ли это из двух, который не просил денег? Это было трудно понять по его плечам, по черным, блестящим, чуть лысеющим волосам, по синеве бритой молодой шеи, по маленькому уху. Полет длился уже два часа без семи минут. Море давно должно быть видно!

Мигель решил приставить пистолет к затылку пилота и одновременно сказать ему: „Налево!“ Драки не будет, руки можно успеть схватить, да после пули в затылок руками много не наработаешь. Мигель сел бы тогда за штурвал, он немного умел вести самолет, только боялся грохнуть эту тяжелую машину на посадке, да еще с бомбами.

А что, если у парня нет худого на уме? У него такое детское розовое ухо и весь очерк лица юношеский, открытый. Два часа десять минут полета. Может быть, он просто плутал, ему могут быть самому незнакомы эти места.

Мигель спросил:

– Мы прибываем? – и постучал пальцем по браслету часов.

Пилот двинул плечом и ничего не ответил.

Еще десять минут. Горы. Мигель дал себе восемь, нет, пусть еще десять минут. Они окончились. Старик смотрел вперед, не оглядываясь, девушка изучала свой белый плащ. Горы… Горячие пальцы в кармане прилипли к пистолету. Но почему-то он сначала положил левую руку пилоту на плечо. Тот никак не реагировал. И через целую вечность, а может быть, это было несколько секунд, сказал:

– Я сделал крюк через горы, здесь свежее. Андре просил менять каждый раз маршрут, чтобы не встречаться с рейсовыми самолетами. Среди них есть германские. Сейчас покажется Барселона…

Сейчас мы с ним пили вермут в баре военного аэродрома. Его зовут Абель Гидез. Он старше, чем кажется, – двадцать восемь лет. Это тот, который еще не разговаривал о деньгах. Вчера они вдвоем с другим пилотом успели вернуться в X. и опять вернутся сегодня на двух машинах. Он военный летчик запаса, сейчас гражданский пилот, безработный. Интересны его глаза – детские, ясные и при этом выпукло-пристальные, как у птицы.

Самые выпуклые глаза – у Андре. Его огромные белки в сумерках почти освещают тонкое овальное лицо и придают ему оттенок бессонницы, неуспокоенности, ночного бдения. Странно было бы видеть Андре с закрытыми глазами; вообще спящий – это не он».

Андре – это тот самый Андре Мальро, по сценарию, состряпанному в НКВД, главный французский шпион. В момент, описанный Кольцовым, он занимался закупкой самолетов и наймом пилотов для помощи республиканской армии.

С первых же дней прибывания в Испании Кольцов почти ежедневно пишет корреспонденции в Москву. Он в гуще всех происходящих событий. Мигель Мартинес в самых опасных местах.

«Вдоль улочки шла стрельба. Перебежками мы с Хименесом пробрались вперед. С колокольни кто-то, видимо наш, швырялся фанатами через крыши. Вопли. Это орут фашисты – их леденящий душу крик очень влияет на наших бойцов… Бой продолжался около часа…

…Мигель Мартинес лежал вместе с другими в цепи, растянувшейся по обе стороны шоссе Мадрид – Лиссабон, несравненно ближе к Мадриду, чем к Лиссабону. Часть дружинников была при старых испанских ружьях, у командира колонны был хороший короткий винчестер, а у Мигеля – только пистолет. Сзади них дымила двумя большими пожарами красивая Талавера де ла Рейна. Мигель смотрел в бинокль, стараясь разглядеть живого марокканца.

– Зачем вам бинокль? – спросил майор. – Ведь у вас очки. Четыре стекла в бинокле, и два очка, и два глаза – это вместе восемь глаз. Сколько мавров вы видите?

– Ни одного. Я перестаю верить, что они существуют. Я уеду из Испании, не повидав мавров.

…Пули попискивали над ними очень часто. Цепь лежала неспокойно, число бойцов все время таяло. Они уходили то пить воду, то оправиться, то просто без объяснения причин. И не возвращались. Майор относился к этому философски, он только старался вслух регистрировать каждый уход:

– Эй, ты, задница, ты забыл ружье, возьми на себя хотя бы труд отнести его в тыл! Тебя не уполномочивали передавать мятежникам государственное имущество!

Или:

– Шевели ногами поскорей, а то тебя и в Талавере нагонят! Лупи прямо в Мадрид, выпей в Вальекас хорошего вермута в мою память!

Или:

– Что же вы меня оставляете одного занимать иностранного товарища? Ведь мы соскучимся здесь вдвоем!

Или:

– Подождите еще час, нам привезут обед, и тогда мы улепетнем вместе!

Мигель кипел от огорчения и злости. Он упрекал майора:

– Вы держитесь с ними провокационно и презрительно. Так не поступает лояльный офицер. Ведь это неопытный народ, а вовсе не трусы. Вы думаете, что, если мы с вами спокойно лежим, а не удираем, нам прощаются все грехи? Если вы командир, вы обязаны во что бы то ни стало удержать свою часть на месте, хотя бы расстреляв десяток трусов. Или, если это невозможно, то организованно отступить, в полном порядке и без дезертиров.

Огонь со стороны фашистов усилился. Дружинники отвечали частой, оторопелой стрельбой. Майор тоже приложился и выстрелил, не прицеливаясь. Он сказал:

– Вы подходите с неправильными мерками. Здесь не Европа, не Америка, не Россия, даже не Азия. Здесь Африка. А я сам кто такой?! Я болел два года кровавым поносом в Марокко – вот весь мой боевой стаж. У меня общность идей с солдатами – хорошо. Может быть, даже общность интересов. Но я их вижу в первый раз, пусть они даже самые отличные ребята. Мы не верим друг другу. Я, командир, боюсь, что они разбегутся. Они, солдаты, боятся, что я их заведу в ловушку.

Мигель не мог успокоиться:

– Давайте соберем эти семьсот человек, повернем на юг и ударим вверх, перпендикулярно шоссе. Противник отскочит. Ведь совершенно же ясно, что он продвигается небольшими силами!

Майор отрицательно мотал головой и растирал небритые волосы на щеках.

– Я уже пробовал это третьего дня, спасибо! Меня хотели расстрелять за ввод народной милиции в окружение противника. Какой-то парень из ваших же, коммунистов, Листа или Листер, еле спас меня. Они часто нестерпимы, эти испанские коммунисты, эти ваши родственники. Они всех всему учат и у всех всему учатся. Не война и не революция, а какая-то сиротская школа – не понимаю, какое вам всем это доставляет удовольствие! Но, честно говоря, если уж записываться в какую-нибудь партию, то или в „Испанскую фалангу“, или к вам. Не знаю, выйдут ли из нас, офицеров, коммунисты, но из коммунистов офицеры выйдут. Они твердолицые. В Испании можно добиться чего-нибудь, только имея твердое лицо. На месте правительства я для этой войны отдавал бы вместо командирского училища на три месяца в Коммунистическую партию.

Взрыв раздался позади них, и облако черного дыма медленно всплыло у самого края шоссе.

– Семьдесят пять миллиметров, – торжественно сказал майор. – Это здесь пушка-колоссаль. Теперь наши кролики побегут все. А вот и авиация. Теперь все в порядке, как вчера.

Три самолета появились с запада, они шли линейно над дорогой, не бомбя. Цепь поднялась и с криками кинулась бежать во весь рост.

– А тьерра! Абахо! – заорал Мигель, размахивая пистолетом. – Кто придумал эту идиотскую цепь?! Ведь даже в Парагвае теперь так не воюют!

Небритый майор посмотрел на него недоброжелательно.

– Вы все учите, всех учите. Вы все знаете. Вы себя чувствуете на осенних маневрах 1936 года. А знаете ли вы, что у испанцев нет опыта даже русско-японской, даже англо-бурской войны? Мы смотрим на все это глазами 1897 года. Признайтесь, господин комиссар, неприятно и вам лежать под „юнкерсами“? Ведь такого у вас не было, э?

– Это неверно, – сказал задетый Мигель. – Я бывал под воздушной бомбардировкой, правда, не под такой. Один раз я был даже под дирижаблем, в германскую войну, я был тогда подростком.

„Юнкерсы“, вытянувшись в кильватер, бросили на шоссе по одной бомбе».

А вот Михаил Кольцов участвует в штурме Алькасара в Толедо.

«…Один из наших высунулся вверх, сел на стену домика и машет вниз флагом, призывает. Ах, идиот! Ведь этим он обнаруживает нас!

Не знаю, заметили ли флаг внизу, в монастыре. Но сверху заметили. Стреляют в нас, прямо в кучу. Ведь крыши-то нет!

Крики, стоны, вот уже двое убито.

Это получился просто загон на бойне. Стреляют из винтовок, но через полминуты сюда направят пулемет. Вопли, давка, и мало кто решается выпрыгнуть из мышеловки. Один упал ничком на землю, на горящие, тлеющие доски, и выставил вверх зад – пусть уж лучше попадет в зад. Многие подражают ему.

Вдруг что-то ударило по ушам и по глазам. Я упал навзничь на людей, – куда ж больше падать? На меня тоже упали. И что-то невыразимо страшное, отвратительное, мокрое шлепнуло по лицу. Кровь застлала глаза, весь мир, солнце.

Но это чужая кровь на стеклах очков. В левом углу каменного загона копошится куча мертвого и живого человеческого мяса».

Теперь вместо Кольцова вступает в дело Мигель Мартинес.

«…Мигель Мартинес, озверев от обиды, вытащив пистолет из-за пояса, останавливает солдат, просит, умоляет, он тоже тычет, как пальцем, дулом пистолета в их или собственную свою грудь, он ругается плохими ругательствами своей страны. Но нет, вся группа катится по склону, обратно вниз и еще вниз, еще обратно.

…Мигель Мартинес провел весь день со взводом танков. Взвод перебрасывали с места на место девять раз, посылали каждый раз туда, где трещали и рвались республиканские линии.

Встреча всюду была трогательно-радостная, пехотинцы бросали вверх шапки, аплодировали, обнимались, даже садились на танки, когда они шли вперед, в атаку. Но, едва прибывал связной моторист, вызывая на другой участок, настроение сменялось на гробовое и отчаянное. С опущенными головами, волоча винтовки по земле, дружинники брели назад, в тыл, к Мадриду.

Танкисты с утра были оживлены, потом устали, обозлились, стали молчаливы. Который день без отдыха, по четыре часа сна! Они все-таки выходили еще и еще, десятки раз, на холмы, стреляли безостановочно, разгоняли скопления пехоты противника. Накалились стволы пушек, механизмы пулеметов. Не было воды для питья. Огонь противника их огорчал мало. Пули барабанили, как крупный дождь по железной крыше. Опасно было только прямое попадание крупнокалиберных снарядов. И все-таки танки шли, прорываясь вперед сквозь артиллерийскую завесу, они шли на орудия и заставляли их умолкать.

Они только спрашивали:

– Кроме нас, дерется ли кто-нибудь еще?

Мигель уверял:

– Конечно! Постепенно! Все в свое время! Еще не наладилось взаимодействие. Приучаются.

Танкисты улыбались. Они ничего не говорили на это. Им очень хотелось спать. Они похудели и как-то перепачкались, как трубочисты. Все время им хотелось холодной воды и немного поспать.

…Разрывы снарядов приближались, одно облако черного дыма поднялось совсем близко, метров за сорок. Симон на своей машине выехал вперед, он стал на пригорке, танкам нельзя стоять вот так на пригорке. Танкам вообще нельзя стоять в бою.

Мигель не видел, он только слышал два следующих разрыва. Они были очень громкие. Ему показалось, что это перелет.

– Перелет! – глупо закричал он.

Это не был перелет. Это было прямое попадание в головной танк Симона. Другой снаряд взорвался перед самым танком Педро.

Мигель выскочил из машины и побежал к танку Симона. Это тоже было глупо. Другие тоже сделали это, всем хотелось к Симону.

– Назад! – крикнул водитель головного танка. Мотор у него работал. Он резко рванул вперед, развернул кругом и отошел в сторону. Конечно, он был прав. Через несколько секунд на том самом месте, где перед этим стоял танк, разорвался второй снаряд.

Четыре танка пошли вперед, на батарею, отомстить за Симона. Он свесился, как надрезанная кукла, над бортом башни. Остальные двое были невредимы, но оба совершенно багровые от его крови».

Думается, этих примеров достаточно, чтобы судить о «трусости» Мигеля Мартинеса – Кольцова. Но Кольцов не был бы Кольцовым, если бы ограничился только журналистской деятельностью и даже непосредственным участием в боевых действиях. За короткое время он становится влиятельным и авторитетным политическим советником испанского руководства. К его мнению прислушиваются и члены испанского правительства, и военачальники, и политические комиссары, и командиры Интербригад. С ним советуются и советские военные специалисты, появившиеся в Испании. Их приезд связан с тем, что Сталин наконец-то принял решение: его план был довольно прост – постепенно провести в правительство коммунистов, настроенных просталински, а все остальные партии – анархистов, троцкистов и т. д. подавить. Вождь рассчитывал после победы над Франко сделать из Испании сателлита СССР. Ведь географическое положение этой страны уникально – можно установить контроль над Средиземным морем и Гибралтаром. В качестве первого шага Сталин посылает испанским коммунистам приветствие.

«Товарищу Хосе Диас.

Трудящиеся Советского Союза выполняют лишь свой долг, оказывая посильную помощь революционным массам Испании. Они отдают себе отчет, что освобождение Испании от гнета фашистских реакционеров не есть частное дело испанцев, а – общее дело всего передового и прогрессивного человечества.