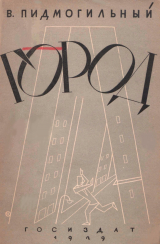

Текст книги "Город"

Автор книги: Валерьян Подмогильный

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)

Он посмотрел на девушку, поражённый её задорным тоном. Маленькая, худенькая, в смятой шляпке. Молодой человек остался недоволен, сравнив её с собой, но тем не менее осторожно взял её под руку, когда пришлось переходить улицу. Она исподлобья взглянула на юношу, отняла руку и пошла дальше чётким военным шагом.

– Чего же вы молчите? – спросила она, сворачивая в Гимназический переулок.

– А как вас зовут? – нерешительно спросил Степан.

– А вам какое дело? – сурово ответила девушка.– Меня зовут Зоськой, – добавила она, смилостивившись.

– Зося… – начал Степан.

– Меня зовут Зоська, Зоська! – нетерпеливо повторила она, сворачивая к дверям.

Молодой человек пошёл за нею, смутно надеясь, что на лестнице темно и он сможет поцеловать её, хоть этим вознаградить себя за напрасно потраченные деньги. Но девушка, словно догадываясь о его желании, взбежала на первый этаж и защёлкала ключом.

– Бонжур! – насмешливо крикнула она, исчезая.

II.

После многих поправок и подчисток на листе осталось несколько слов, как будто бы вполне приличных.

«Уважаемые товарищи, в последнем номере вашего журнала напечатан мой рассказ. Напишите, пожалуйста, не нужно ли вам ещё рассказов, я могу прислать. Мой адрес: Киев, Львовская улица, 51, квартира 16. Стефан Радченко».

Потом, подумав немного, он решил, что факт напечатания его произведения в журнале так очевиден, что ссылаться на него излишне. И строчку об этом он вычеркнул. Ещё рассудив, он признал оскорбительным для

собственного достоинства навязываться со своими рассказами, и после нового сокращения письмо приобрело вид, который его вполне удовлетворил.

«Уважаемые товарищи. Мой адрес: Киев, Львовская улица, дом 51, квартира 16. Стефан Радченко».

Переписав эти строчки в двух экземплярах, Степан отослал их в журналы – один харьковский, другой киевский – и почувствовал глубокое облегчение.

Было около восьми утра; квартира понемногу просыпалась. Из кухни долетел сквозь запертые двери шум трёх примусов, соответственно количеству семейств, ютившихся в четырёх комнатах квартиры. Сиднем сидя в своей комнате, он почти не знал своих соседей. Тем более, что не встречался с ними в кухне, где обычно происходят квартирные встречи, знакомства и стычки. Этого главного нерва жизни с плитой, столом, изрезанным кухонным ножом, жирным шкафом и висящим вдоль стен рядом сковород и кастрюль, сит и разливных ложек, он совсем не касался, даже умываться утром ходил на Днепр, лишь бы не входить в соприкосновение с сожителями и не познать их в натуральном виде. Обычный семейный кодекс разрешает выходить в кухню женщинам без капотов, мужчинам без пиджаков и всем без различия непричёсанными и заспанными. Общность крыши сближает людей не столько тем, что они могут один перед другим проявлять свои высокие качества, сколько тем, что они могут выставлять наружу неопрятные стороны жизни.

Степан слушал эту утреннюю симфонию будней тем внимательней, что никогда ещё хорошо не слышал её, не бывая по утрам дома. Беспрерывное хлопанье дверями, крики мужей, спешивших на службу, ворчливые ответы жён, визг уходящих в школу детей, надоедливый крик младенцев – всё говорило об интеллигентном

пролетариате, который обычно называется мещанством. Эти несколько десятков кубических метров воздуха, замкнутые между стенами, потолком и полом, были бесславной гробницей юношеских порывов, красоты, надежд. Степан чувствовал себя несравненно выше этих людей и думал с затаённым испугом:

«Для чего они живут? Сегодня, завтра, через месяц то же самое. Сумасшедшие!»

В девять часов, когда служащие разошлись на работу, а жёны на базар, в квартире наступила относительная тишина. Сев к столу, под благодетельные листья старой пальмы, Степан достал из ящика пакет бумаг, исписанных карандашом, и начал внимательно их рассматривать. Это были черновики рассказов, написанных прошлой зимой. Три оконченных и один начатый – все на тему о революции и восстаниях. Всем им была свойственна одна черта, которая вполне обозначилась в его первом рассказе «Бритва». Степан синтезировал смысл гражданской войны, как колоссального массового сдвига, где единицы были незаметными частичками, сглаженными целым и безусловно ему подчинёнными, где люди обезличивались в высшей воле, которая лишила их личной жизни и одновременно с ней всех иллюзий независимости. Поэтому героями его рассказов становились вещи, в которые воплощалась могущественная идея. И действительно, носителями действия у него становились не люди, а бронепоезд, сошедший с рельс – сожжённое имение, завоёванная станция, стоящие перед человеческим коллективом как выразительные лица. Поэтому нигде ещё расстрелы не совершались так просто, никогда трупы не ложились так покорно, как в произведениях Степана Радченко. Так, прислушиваясь к воплю разрушенного броневика, автор забывал о стонах живых под его обломками.

К вечеру он закончил начатый рассказ, удивляясь, как болит и млеет его рука. Те страницы, которые он раньше легко писал за час, стоили ему теперь полусуток напряжённой работы с неприятными перерывами, когда карандаш отказывался ему служить. Ему приходилось много черкать, останавливаться на отдельных словах, не подходивших к оттенку мысли. Мозг его привык к языку мастеров, повышенным требованиям к фразе и всё время срывал вольный полёт его вдохновения. Заострённое на литературных шедеврах художественное чутьё беспрерывно открывало ему композиционные погрешности, и он дважды должен был перестраивать план, отбрасывая обдуманное и добавляя совершенно непредвиденное. И, окончив рассказ, почувствовал злое удовлетворение, как всадник, объехавший коня, который не раз сбрасывал его наземь.

Два дня посвятил он переписке и обработке деталей, выходя лишь пообедать и прочитать лекции по украинскому языку. Он даже перестал ходить купаться. Ещё через день после того как кончил работу над рассказами, получил ответ из редакции киевского журнала, такой же короткий, как его письмо: «Просим зайти в редакцию от одиннадцати до двух часов дня». Слово «просим» очень его обрадовало, но зайти в редакцию не отважился – смесь стыда и гордости удерживала его от такого шага. Зато ничто не помешало приодеться и пойти вечером на Гимназический переулок, где живёт Зоська.

Правду говоря, он не особенно хотел её видеть, но надоевшее одиночество и потребность в развлечении после работы над рассказами вели туда, где мог он услышать живое слово. Не самые слова его интересовали. Физическое влечение к женщине не оставляло его с того времени, как он покинул Мусиньку, и чем сильнее хотел он подавить эту потребность, тем сильнее овладевала она его воображением.

Но тем не менее по отношению к Зоське у него не было никаких грязных намерений; он думал, что она познакомит его с подругами и он сможет порвать путы одиночества и тоски по женщине. С такими намерениями он высморкался и постучал в дверь.

– Вам кого? – спросила она, появившись на пороге.

– Я хотел вас видеть, – ответил Степан.

– Я вам этого не позволяла, – сурово ответила она, но через минуту добавила: – Ко мне нельзя, погуляйте, я сейчас выйду.

И прежде чем молодой человек успел ответить, заперла дверь. Степан вышел на улицу, немного обиженный, так как чувствовал себя достойным лучшей встречи.

Пиголица!

Степан медленно шагал по переулку и от нечего делать читал фамилии жильцов на медных дощечках.

Зоська действительно не заставила себя долго ждать и появилась на крыльце в жакетке и шляпке.

– Посмотрите, что я купила, – сказала она, показывая молодому человеку маленький стэк. – Правда, красивый? Необычайно!

– Очень красивый, – ответил Степан.

– И как бьёт! Вы не пробовали?

– Только, пожалуйста, не бейте, – остановил её Степан, видя, что она взмахнула стэком.

– Это от шпица. У нас есть щпиц. А где же соска?

– Соску я выбросил.

– Мой подарок?

Она возмущённо остановилась.

– Нет, нет! – испугался Степан. – Я пошутил. Я спрятал её в ящик.

– Принесите её мне, – сказала Зоська, – я её к стэку приделаю.

«Придётся купить, да ей соска и подходит», – подумал молодой человек, окинув взглядом её детскую фигурку.

Через четверть часа Степан важно покупал билеты на первые места в кино, надеясь заложить прочный фундамент их знакомства. Он полагал, что девушка, что-нибудь получая от молодого человека, чувствует себя в долгу перед ним.

Степан с рыцарской вежливостью пропустил её вперёд в фойэ и любезно расхаживал с нею, рассматривая плакаты и фотографии.

– Вот дурак! – возмутилась Зоська, указывая стеком на молодца, скапавшего верхом на коне. – Киноартист должен ездить в автомобиле, а он точно конный-милиционер.

Степан чувствовал себя прекрасно, впервые в жизни очутившись с дамой на людях. Ему было неприятно, что его приятельница чрезмерно вертела стеком и озиралась кругом, обращая на него мало внимания. Всё-таки она должна была бы чувствовать, что она пришла по его приглашению.

Но когда в зале потух свет, а на экране замигало, Степан взял её маленькую ручку и сжал. Девушка не ответила, но и не отняла руки, поэтому ещё, через несколько минут он положил её руку к себе на колени и накрыл ладонью, решив из осторожности временно на этом остановиться. После последней части Зоська сказала:

– Какой прекрасный фильм! Аполлон, купите билеты ещё на один сеанс!

– Меня зовут Стефан, – обиженно ответил Степан. – Посидите, сейчас куплю.

Он быстро вернулся с билетами, боясь, чтобы она не удрала.

– Ах, вы божественный! – сказала Зоська.

Но как только фильм начался снова, она утомлённо промолвила:

– Фи, как противно! Я хочу домой. Тут душно.

На углу своей улицы она вдруг сказала:

– Мне хочется покататься на лодке.

– Пожалуйста. Вечер такой тихий. Поедемте куда-нибудь далеко.

– Только чтобы на нашей улице.

– Где же тут вода?

– Так сделайте её! – тоскливо воскликнула девушка.

Терпение в нём оборвалось, и он, оглянувшись, украдкой поцеловал её.

– Какое нахальство!

– Я люблю вас, – жалобно пробормотал Степан.

– Я вам этого не позволяла, – сурово ответила она – уходя.

– Зоська, когда я вас увижу? – крикнул он вдогонку.

– Никогда!

Но молодой человек только усмехнулся её словам и пошёл домой, полный радужных надежд. Зоськино «никогда» его обрадовало, даже дало надежду на очень скорое свидание с важными последствиями, так как ему не трудно было понять, что эта девушка капризница, которая сама не знает, что ей нужно, а это даёт большой простор действиям человека со стальным желанием. Особенно обрадовала его её привычка говорить «не позволяю», когда факт уже был совершён.

Вообще девушка понравилась ему больше, чем он думал. Прикоснувшись к ней на улице, он вдруг убедился, что из-за маленького роста женское тело не утрачивает своих притягательных свойств. Даже наоборот – в сухости его очертаний он чувствовал утончённую, порождённую городом прелесть. Его прельщало в ней и то, что она была горожанкой, так как желание стать настоящим горожанином было первой задачей его восхождения. Он будет бывать с нею всюду: в театрах, кино и на вечерах, войдёт при её содействии в настоящее городское общество, где его, конечно, примут и оценят.

В институте, верно, начались лекции. Он собирался туда наведаться. Однажды утром он уж совсем собрался, но вдруг спросил себя: «Зачем итти?» И не нашёл никакого ответа. Немного удивился, потом обрадовался, восторгаясь своей смелостью, и целый день чувствовал себя победителем. Ну, для чего ему этот институт? Стефан Радченко хорош и без диплома.

И действительно, Степану сильно везло. Через неделю он получил ответ из харьковского журнала с переводом на восемьдесят семь рублей. Он ждал письма, но на гонорар не надеялся. Литература, оказывается, не только почётное, но и выгодное дело, то есть заслуживает сугубого внимания. Юноша с удовольствием расписался в получении и рад был бы без конца расписываться, если бы этого требовала почта – громаднейшее завоевание человеческой культуры, которая не только даёт далёким людям возможность переписываться, не только пересылает журналы с напечатанными рассказами, но и переводит авторам гонорар.

Письмо харьковского журнала было очень интересно. В нём коротко, но ясно были указаны достоинства его рассказов и предложено прислать материал на сборник размером от трёх до шести печатных листов. Последняя строчка смутила его – что это за печатный лист и, главное, хватит ли его рассказов на книжку «от трёх до шести» листов. Это, конечно, нужно узнать и одновременно удовлетворить другие запросы, которые зародились в нём. Они относились к технике печатания. Что страницу составляют из отдельных букв – это известно ещё из учебника. И молодой писатель решил купить книжку по издательской технике, из которой узнал, что такое лист и сколько в нём бывает букв, что такое корректура, цицеро, шпация, рихтовка, и особое внимание обратил на портретное дело; цинкографию, автотипию и офсет-машину. Знание техники портрета и иллюстрации он спрятал в голове про запас, а сведения о печатном листе применил сейчас же к своим шести рассказам и высчитал, что в них двести семь тысяч сто девяносто четыре буквы, то есть под мерку «от трёх до шести листов» подходят вполне.

Тогда он сложил их аккуратно, перенумеровал листы, завернул в чистую бумагу и вывел большими красивыми буквами: «Стефан Радченко. Бритва. Сборник рассказов». Потом запаковал, перевязал тесёмкой, как когда-то отчёт по сельбуду, и сдал на почту, считая молчание наилучшим ответом.

III.

Театр закончил, круг своего развития. В конструктивных постановках с подчёркнутым актёрским жестом и интонацией, как проявлением единого сгущённого свойства данного лица, с обилием массовых сцен, где афишные надписи и скелет декорации характеризуют место действия, давая ему простор развиваться одновременно в нескольких планах, современный театр приобщился к высшей ступени своего развития, своему исходному источнику – религиозным мистериям, античности средних веков, и дальше перед ним тянется путь самоповторения, ускоренного прохождения знакомых уже этапов с некоторой примесью новизны. И подчиняясь действию всеохватывающих законов, единых и безошибочных, присутствие которых подмечает человеческий гений во всём многообразии жизненного процесса, от корней театра родилась побочная ветвь, рост которой напоминает фокус индийских факиров, выращивающих на глазах зрителей ветвистое дерево.

Ещё двадцать лет тому назад этот юный росток ютился по деревянным будкам у цирков и базаров, среди вони конюшен и торжища. Пресса и общество пренебрегали им. Но вскоре кино появилось на центральных улицах, заняло роскошные помещения с блестящими украшениями, просторным фойэ и симфоническими оркестрами. Расцветая там полным цветом, кино вдруг получило признание. Разрешив непреодолимую для театра задачу иллюзии и полноценности актёрского движения, оно раздвинулось в бесконечность и бросило на экран всю полноту действительности, избавив её от всякой реальности. Отобрав у действия голос, оно сделало его понятным для всех племён и народов, охватывая колоссальные противоречия, как совершенный диалект, привлекая все взгляды и сердца.

Мелькающий калейдоскоп фигур, далёких стран и народов, сведённых на экран жезлом немого волшебника, возбуждая в Стефане Радченко смесь радости и угнетения, которая овладевает человеком среди бесконечной степи, когда ночь звучит неуловимыми шорохами, и когда в зале гас свет, с первыми аккордами оркестра молодого человека охватывало созерцательное настроение, и он шопотом повторял название фильма, славно предчувствуя его содержание. Потом углублялся в экран с наслаждением исследователя, шаркал ногами, когда прочитанная надпись долго задерживалась, и временами, восторгаясь удачной или трагической сценой, сжимал лежавшую у него на коленях руку Зоськи, его неизменной и незаменимой спутницы. И она тоскливо шептала ему:

– Мне больно, божественный!

Но в это мгновение он был далёк от неё, как бог, сливаясь с движущимися световыми фигурками, захватившими его пылкое воображение и увлекавшими его в свои путешествия и приключения, где дышал он ароматом садов и порохом дымящихся ружей. Иногда, вернувшись домой, Степан не зажигал огня, и в тёмном блеске стекла ему мерещились образы прекрасных артисток.

Но гораздо чаще и тоскливей думал о девушке Зоське, которая называла его «божественным», словно бы насмехаясь над бессилием своего кавалера. Их отношения словно окостенели, и юноша чувствовал невозможность сдвинуть их с мёртвой точки. Его радужные планы разбила природа. Неожиданная осень развернула над городом серый мокрый покров, обвевая дни влажными туманами и противным мелким дождём. Острые ветры, внезапно свирепея и утихая, срывали с каштанов зелёные листья. Мостовая и крыши покрывались холодными слезами, безостановочно стекавшими по трубам, в выбоинах асфальта стояли невысыхающие лужи, трепеща поверхностью. Извозчики прятались под поднятые кожаные навесы пролёток. Продавцы папирос укрывались в подъездах вместе с газетчиками. Будочки с искусственными минеральными водами, квасом и ситро снимали свои раскрашенные вывески, и утихали весёлые выкрики торговок, продававших яблоки ранет и груши беры. Сырость и скука пропитала воздух и людей.

Злая непогода внезапно оборвала ароматный сезон бульваров и прогулок по реке, где любовь может найти

своё естественное завершение в тиши безлюдных кустов. Природа заперла все удобные приюты, но ни один дождь не способен был залить жажды, охватившей человеческое сердце.

После нескольких напрасных попыток попасть в Зоськину комнату и напрасных приглашений к себе Степан должен был признать кино единственным местом своих встреч с девушкой – встреч безнадёжных, так как увлечение искусством не могло удовлетворить его желаний, а неудовлетворённость только усиливала их, превращаясь в тяжёлое, испытание. Он подолгу не мог уснуть, беспокойно ворочался, зажмурив глаза, а утром просыпался, обессиленный тяжёлыми снами. Временами его мучили кошмары в виде мертвецов, которые потом окостеневали сплошной массой и качались над ним в воздухе, как висельники. Забросив всю свою работу и книжки, отбывая лекции в учреждениях как повинность, он взволнованно ждал вечера, жаждал его, готовился к нему, просыпался вечером для жизни, и каждый вечер кончался для него долгим бодрствованием и вздорными снами.

Правда, она согласилась перейти с ним на «ты», но и это не привело ни к каким результатам.

Кроме того она курила и была стриженой, но и эти несомненные, по его мнению, признаки доступности не привели ни к чему. Она властно держала его на расстоянии и временами только, когда у неё было другое настроение, позволяла себя целовать, сама никогда не отвечая на поцелуи.

– Я люблю тебя так искренно, так страстно, – шептал он, провожая её из кино домой.

– Ах, – вздыхала Зося, – никакой любви нет! Всё это выдумали.

Он пробовал действовать на неё логикой.

– Если не любишь, – говорил он, – то зачем ходишь со мною в кино?

– Потому что ты платишь, – удивлялась она.

Такой ответ был очень обиден, но он молчал, так как должен был сознаться перед самим собой, что немного побаивается её. Она была капризна, и странные желания охватывали её. За один, только вечер она высказывала желание летать на аэроплане, стрелять из пушки, быть музыкантом, профессором, мореплавателем, пастухом.

– Ах, я хотела бы быть торговцем! – говорила она. – Сидишь в лавочке. «Вам чего? Перцу? На десять? Сто грамм?» Это прекрасно! Приходит много-много людей… А детям я давала бы по конфетке. Я хотела бы быть ребёнком – красивеньким курчавым мальчиком. Это так необычайно – сесть верхом на палочку и погонять: «Но, сивый! Но, буланый!» – И дёргала его за руку, подпрыгивая.

Эта болтовня обессиливала его, и, временами промолчав целый вечер, не обращая внимания и не глядя на молодого человека, она брала на прощанье его руки и тоскливо говорила, волнуя Степана своим тихим голосом:

– Ах, божественный, какие мы глупые-глупые! Впрочем, ты ничего не понимаешь.

Он действительно отказывался что-либо понимать кроме того, что тонкая девушка приворожила его к себе и заняла в его жизни прочное место. Каждый вечер в семь часов он выходил из дому, заходил по дороге в кондитерскую, где его через педелю начали встречать с приятной улыбкой. И он сам так привык к её хозяину, что ему казалось неудобным перестать покупать конфеты. Платя деньги, он грустно думал:

«Я вожу её в кино и кормлю конфетами. Действительно, я глупый. Действительно, я божественный, то есть придурковатый».

Несколько раз он пытался поднять в её глазах свою ценность, намекая ей на свою связь с литературой, так как сказать ей это открыта он не решался, но намёки эти были такими смутными, что понять их она не могла. Да и интересовалась больше газетами и всегда рассказывала последние политические новости.

– Ты читал сегодня английскую ноту? Такая длинная! А как прекрасно начинается: «Сэр, правительство его величества…» Ах, как это хорошо, писать такие смешные ноты!

Чего она, собственно, хотела? Украдкой поглядывал на её лицо, украшенное русыми кудрями, выбивающимися из-под приплюснутой шляпы. Это было! на редкость живое личико, каждое движение души сразу отражалось на нём. То оно становилось ясным, то темнело от неведомых тучек, которые плыли в её глазах, и от этих беспрестанных перемен в её настроениях его охватывала то надежда, то глубокое отчаяние, когда она внезапно хмурилась, погружаясь в зловещее молчание. Молодой человек силился развеять её беспричинную тоску, рассказывая о своих приключениях во время восстания и войны, но она, увлёкшись чем-нибудь на миг, сразу же угасал! и хмуро бормотала:

– Ах, как всё это скучно! Не нужно никакой войны. Это выдумали люди. Ты хочешь сказать, что был героем? Как это глупо?

Тогда охватывала его тоска, и они шли по скользким улицам, безгранично далёкие, но скованные какой-то Неизбежностью, неся своё молчание под хмурым осенним небом. Однажды, в припадке скуки, она швырнула через забор свой любимый стэк, заявив:

– Он надоел мне. Я ненавижу его.

А через десять минут пожалела о своём поступке, и Степан, возмущённый её капризами, должен был войти в незнакомый двор и, зажигая спички, искать в болоте стэк, всполошив собак и перепугав жителей. Стэка он, конечно, не нашёл и, выйдя на улицу, чувствовал к, своей угнетательнице такую ненависть, что готов был уничтожить её ударом кулака.

Этой ночью он пережил восстание раба. При свете электричества он впервые заметил кричащий беспорядок. Пыль покрыла убогую мебель, и на полу лежал кучками неубранный сор. Мокрым холодом тянуло со двора сквозь незаклеенное окно, и порывы ветра колебали звенящее стекло, с которого осыпалась замазка. В углу над пальмой, склонившей жёлтые ветви, зловеще ширилось влажное чёрное пятно. Тяжёлая тоска нахлынула на Степана, ибо это разрушение напоминало ему бессмысленность его собственного существования. Опустошение сердца отразилось на комнате. Сев у стола, где в беспорядке лежали развёрнутые книги и листы бумаги, он с сожалением осуждённого вспомнил лето, спокойную размеренную работу, когда голова так жадно поглощала массу фактов, мыслей.

Где рассветы, полные свежести нерастраченной силы? Где тихие вечера, когда он сладко засыпал, убаюканный ощущением гармонии души? Они утрачены, и путь к ним зарос травой. Ради чего? Раскрыв одну из тетрадей, он смотрел на свои записи о прочитанном, как банкрот на когда-то надёжные балансы. Осень почувствовал он в себе, ненастье и туман.

И что получил он взамен? Ничего, кроме неприятностей и унижения. Ничем он не стал, кроме женского прихвостня, игрушки в руках шальной девушки. Да хоть бы было за что! Хоть бы он получил ту реальную ценность, за которую стоит пожертвовать! И какая нелепость все эти конфеты и хождение в кино! Мещанство, интеллигентщина!

Кроме того он обеднел. Гонорар, полученный из Харькова, давно уже растрачен. Деньги эти исчезли, не оставив следа. Непомерные расходы безжалостно пожирали его заработки от лекций, оставляя ему копейки на обед и ничего на ужин. Одежда с каждым днём теряла вид, носки были порваны, бельё без пуговиц, за квартиру он не платил второй месяц. Случайно и неожиданно эта девушка уничтожила его не только духовно, но и материально, а это в сущности одинаково плохо. Довольно, довольно! Никогда он уже к ней не пойдёт. Точка. Конец.

Степан хорошо знал, что лучшее лекарство от бедности – труд. Радость труда ощущал он полностью, отдаваться ему умел до самозабвения, но всё несчастье его заключалось в том, что что-то постороннее, беспокойное оторвало его от труда.

Утром, как только Степан раскрыл глаза, пришла ему в голову мысль написать киносценарий. С радостным увлечением Степан обдумывал своё новое задание и был готов его осуществить.

Собрав книги, пролежавшие более месяца, он отправился в библиотеку и, избегнув штрафа ловким заявлением о болезни, взял нужную ему кинолитературу. Двух дней было достаточно, чтобы хорошо усвоить технику писания сценария, которая, к слову сказать, не принадлежит к понятным. Частые посещения кино давали ему нужные иллюстрации, и он удовлетворённо посмеивался, думая, что ничто в мире не гибнет даром, даже увлечение девушкой может принести реальную пользу. Быстро набросав план кинодрамы из времён гражданской войны в шести частях с прологом, где было всё, что нужно: социальная ненависть – раз, любовь между героем рабочим и женщиной вражьего лагеря – два, очаровательная девушка-пролетарка, спасающая рабочего от смерти и переносящая его чувства на себя, – три, выстрелы и дым – четыре, победа справедливости – пять, не говоря уже о мелких фактах, ничем не уступающих главным. Были в драме и комические элементы, например, кулак, которому в сценарии страшно не везло и который своими неудачами страшно насмешил автора. Проработав неделю, молодой человек вложил в эту несложную схему всё своё уменье, сделав её трагичной, и так запутал действие, что фабула стала интересной. Несколько раз перечитал он это произведение, удивляясь лёгкости своих кадров, и переписав отослал его в ВУФКУ.

Потом почистил костюм, наваксил до блеска ботинки, вымыл калоши, надел пальто и пошёл на Гимназический переулок. Когда Зося предстала перед ним, он горячо сжал её руку и сказал:

– Зося, как я тебя люблю!

– Куда ты пропал, божественный? Я без тебя скучала, ответила она, вырывая руку.

– Работа, Зося! Проклятая работа!

У него был гениальный план. Кончая писать сценарий, он понял, что суть их отношений упирается в проблему комнаты. Действительно, Зося жила в одной комнате с родителями. С другой стороны, он был уверен, что ни одна порядочная девушка на квартиру к мужчине не придёт. Это неприлично. В-третьих, мешала осенняя непогода. Но из всех затруднений был выход. Он узнал об его существовании из романов и пришёл в восторг. Это будет по-европейски, сто чертей!

– Я голоден, Зося. Идём ужинать, – сказал он.

– Я тоже голодна, – призналась она. – Но мы никогда не ужинаем.

Он понизил голос:

– Поужинаем в отдельном кабинете.

Она радостно всплеснула руками:

– Ах, отдельный кабинет, это чудесно!

Они свернули в первую пивнушку, где на вывеске была надпись: «Отдельные кабинеты». По узким ступенькам опустились они в подвальчик, она – смеясь весёлой выдумке, интересная и возбуждённая, а он – рассерженный, волнуясь о последствиях, стесняясь каждого своего шага. И когда стали внизу на площадке, откуда виден был меж раздвинутой завесой вход в главный зал, где играла музыка, и когда внезапно выросла фигура с салфеткой в руке, Степана охватила такая робость, что пока он собрался с мыслями, Зося властно, как завсегдатай и знаток кабинетных дел, небрежно бросила:

– Будьте добры, отдельный кабинет.

Фигура поклонилась и неслышно повела их через тёмные двери, низким проходом, где сырость и плесень напоминали Лаврские пещеры, и Степан невольно вздрогнул от этого душного запаха? странным образом напоминавшего приют святости среди распутства. Выпустив Зосину руку, он шёл, держась середины прохода и нагнув голову, чтобы как-нибудь не коснуться стены, или потолка, где, казалось ему, пыль и плесень лежали слоями. Фигура скоро остановилась и щёлкнула выключателем.

– Пожалуйста, – произнёс официант.

Тогда Степан увидел, что в коридор выходят четыре двери и одно крохотное оконце без стекла. Коридор изгибался подковой, поэтому музыка доходила сюда глухо, будто издалека спускаясь в покинутую мокрую шахту.

Зося уже вошла в комнату, когда Степан медленно переступил её порог. Ему бросились в глаза стены, некогда оклеенные обоями, которые, оторвавшись, висели клочьями, обнажая серый мел. Рисунок их исчез под грязью и превратился в странные пятнистые узоры, чернея в углах от сырости и паутины. Окон не было. Справа у стены стоял широкий клеёнчатый диван, выцветший, облезлый, весь в выбоинах и прорехах, покрытый следами человеческой тяжести, свидетельствовавшими о долголетней и старательной службе. Над ним висела репродукция картины, на которой были изображены ссыльные, кормящие через окно вагона голубей, другая картина, в такой же раме, висела против дверей, над столом – девушка с кошкой на крылечке, обвитом розами. Всё дышало здесь испарениями алкоголя, разлитым вином, перегноем тел, и запах этот висел в комнатке и в коридоре, пронизывая камень и кирпичные стены.

Степан сел к столу, не снимая пальто. Кабинет вызвал в нём отвращение, и хороший план решения квартирного вопроса перестал ему нравиться. Зато Зося была в восторге. Всё казалось ей необычайным и чудесным.

Она оглядела картины, попробовала ногой мягок ли диван, заглянула в коридор, погасила и зажгла электричество и сделала вывод:

– Тут очень мило.

– Да что ты, 3ося?! – удивился юноша.

– Я хотела бы тут жить всегда!

Появилась фигура с карточкой. Ужин заказан, и гости сняли пальто. Вдруг в коридоре зазвучали бодрые шаги нескольких пар ног, и в соседний кабинет с треском и смехом ворвалась крикливая компания басов и сопрано. Зося бросила на пол папиросу.

– Им весело, – сказала она.

– Нам тоже будет весело, – ответил Степан.

Действительно, первая рюмка сразу подняла его настроение. Необычайный хмель сладко туманил голову, он почувствовал волнующую теплоту в груди, а в пояснице томление. Что там стесняться! Не он ли написал сборник прекрасных рассказов и закончил киносценарий в шести частях с прологом.

– Зоська, – спросил он, – кто я такой?

– Босяк.

Он громко рассмеялся и взялся за отбивную котлету, ничем не уступавшую жареной подошве.

Теперь глаза его бросали на комнату взгляды милосердного судьи, который понимает слабости человеческие и умеет их прощать. И то, что он тут сидел, пил вино и жевал котлету, было ему приятно, и в этом он видел величайший поступок, который волновал его самого.