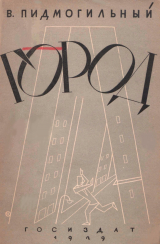

Текст книги "Город"

Автор книги: Валерьян Подмогильный

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)

Спускаясь к Крещатику, Степан о многом передумал. Свидание с Левко его укрепило.

Он говорил себе, что путь Левко – его путь, и судьбе товарища невольно завидовал. Нельзя себе представить что-нибудь лучшее, чем эта опрятная комната! Тихо, упорно, работает в ней Левко, сдаст зачёты, получит диплом и вернётся в деревню новым, культурным человеком. И принесёт туда новую жизнь. Так должен работать и он. Степан ясно чувствовал всю важность своих обязанностей, сознание которых он было утратил, вступив на чужую городскую почву. Он припоминал, как провожали его в районе, и от этого воспоминания повеяло далёким теплом. Как он смел хоть на минуту забыть товарищей, оставшихся там, без надежды вырваться из глуши? И он улыбнулся, мысленно приветствуя их.

Рад он был и первому знакомству с городскими людьми. Первый – сухощавый торговец, которого он мог бы задушить двумя пальцами, второй – полусумасшедший учитель, выгнанный из школы вместе со своим язычком и придурью. О Первом не стоило даже думать – мелкий нэпманчик, у которого жена утром доит коров, а вечером надевает шёлковое платье и ходит к знакомым на чай. А он сам – трус, он, как студень, дрожит за свой домик и лавочку, в которых вся его жизнь и надежда. Степан с наслаждением раскрывал себе духовную пустоту хозяина хлева, заменявшего ему покамест комнату.

Что может быть в душе этого торговца, кроме копеек и селёдок? Что может он чувствовать? Он живёт, пока ему дают жить. Он – бурьян, мусор, который пропадёт без следа и памяти.

Учитель был интереснее. Этот о чём-то мыслит и чем-то живёт. Но его комната… Степан весело рассмеялся, вспомнив её. Он сразу представил себе судьбу этого господина. Учитель был когда-то хозяином большой квартиры, и революция, отнимая ордерами комнату за комнатой, загнала его вместе с недореквизированным и недораспроданным имуществом в этот уголок, напоминающий остров после землетрясения. Она разрушила гимназию, в которой учил он буржуйских сынков, как лучше угнетать народ, и бросила в архив, как крысу, возиться со старыми бумагами. Он ещё жив, он ещё кричит, но его будущее – издыхание. Да он и так мёртв, как та латынь, которая только чорту нужна.

Вот они, эти горожане! Всё это старая пыль, которую нужно смести. И он к этому призван.

С такими отрадными мыслями Степан незаметно дошёл до Крещатика и сразу очутился в густой толпе. Он оглянулся и впервые увидел город ночью. Яркие огни, грохот и звонки трамваев, скрещивавшихся и разбегавшихся во все стороны, хриплый вой автобусов, легко кативших свои громоздкие туши, пронзительные выкрики автомобилей и извозчиков вместе с глухим шумом человеческой волны сразу оборвали его мысли. На этой широкой улице он встретился с городом лицом к лицу. Прислонившись к стене, прибитый к ней волнами толпы, смотрел он блуждающими глазами и не видел конца этой улице.

Его толкали девушки в тонких блузках, ткань которых незаметно переходила в оголённость рук и плеч, женщины в шляпах и накидках, мужчины в пиджаках, юноши без фуражек, в сорочках, с засученными до локтей рукавами, военные в тяжёлых душных формах, горничные, матросы Днепрофлота, подростки, головокружительно мелькали форменные фуражки техников, лёгкие пальто франтов, грязные куртки босяков. Он провожал взглядом стриженые и убранные косами головки, прямые и склонённые в сладостном изгибе шеи; перед ним проходили влюблённые парочки, безразличные одиночки – уличные Гамлеты, оравы парней, гоняющихся за женщинами, бросая им избитые и плоские слова, приобретавшие волнующую остроту, запоздалые дельцы, не торопящиеся в скучные дома, степенные дамы, косо поглядывающие на мужчин и вздрагивающие от неожиданных прикосновений. Уши слышали неясный шум перепутанных слов, внезапные выкрики, случайную брань и тот острый смех, который, сорвавшись где-то, катится из уст на уста, зажигая их по очереди сигнальными огнями. И душа его загоралась безудержной ненавистью к этому бессмысленному, смеющемуся потоку. На что способны все эти головы, кроме смеха и ухаживания? Разве можно допустить, что в их сердцах живут какие-то идеи, что их жиденькая кровь способна к порыву, что у них есть сознание своих задач и обязанностей?

Вот они, горожане! Торговцы, бессмысленные учителя, беззаботные – по глупости – куклы в пышных одеждах! Их нужно вымести вон, нужно раздавить этих развратных червей и очистить их место иным.

В сумерках улиц ему чудилась какая-то скрытая западня. Тусклый блеск фонарей, освещённые витрины, сверкающие огни кино казались ему блуждающими среди болота огнями. Они манят и губят. Они светят, но ослепляют. А там, на холмах, куда массой восходят дома и убегает широкая мостовая, во тьме сливающаяся с небом и камнями, там громадные водоёмы отравы, жилища слизняков, вечерами приплывающих сюда, на этот древний Крещатик. Если бы он мог, он, как сказочный волшебник, призвал бы гром на это серое тяжёлое болото.

Степан стал проталкиваться сквозь толпу, намеренно не обращая внимания на протесты и потупив голову, как его затягивало в водовороте. Тут сталкивались сотни ног и сотни туловищ, прилипали сотни глаз. Из широкого фойэ, освещённого слепящими латами, с яркими плакатами и гигантскими надписями, валила толпа, то разливаясь, то сжимаясь под напором встречных течений. Было время, когда кончались сеансы, и во внутренностях этих помещений совершался обмен веществ.

«Картинки смотрят», – думал Степан, выбираясь из живой преграды.

Не останавливаясь проходил он мимо роскошных витрин, где в электрическом блеске играли громадными бантами, переплетённые шёлк и кисея, ниспадая лёгкими волнами с подставок на подоконники, где на стеклянных полках лежало золото и искристые камин, душистое мыло, причудливые флаконы духов, кучи папирос с цветистыми этикетками, турецкий табак и янтарные мудштуки. На всё это он бросал пренебрежительные взгляды, – огонь и лёд. Электрический магазин сразу остановил его. За его зеркальной витриной беспрерывно загорались и угасали цветные лампочки, и хрусталь выставленных люстр вспыхивал на миг дивными мёртвыми цветами. Степан горько подумал – отчего бы не понести эти лампы на село, где бы они были для пользы, а не для развлечения.

О, ненасытный город!

Книжного магазина он не узнал. Неужели это те самые дорогие, родные ему книги лежат в громадном углублении, бесконечно повторяясь в боковых зеркалах? Зачем выставлять их напоказ перед насмешливой бессмысленной толпой? Разве она способна погрузиться в глубину страниц, в хранилище великих мыслей, призванных двигать миром? На это она не имеет права. Он видел в этом кощунство, и его охватила острая жалость за эти опозоренные, заплёванные безразличными взглядами сокровища – растоптанную в жажде развлечений зрелую жатву.

«Тут – лишь бы продать», – думал он.

Шум улицы показался ему ещё более диким. Он слышал в нём смех и угрозу каждому, кто восстанет против магазинов и огней. Эта улица растечётся завтра по учреждениям и трестам, зальёт все должности, большие и малые, и повсюду, куда он ни будет стучать, будут закрыты двери.

«Проклятые нэпманы», – думал он.

На улице Свердлова, снова попав в толпу, он остановился полюбоваться ровным наклоном, по которому подымался трамвай. Это была тихая заводь среди бури, где толпа сворачивала и распадалась на одинокие, отдельные фигуры, замирая и утихая. Он проводил глазами трамвай, исчезнувший на горе в далёком мраке, и в этой синеватой от фонарей полосе, среди неподвижно потупившихся зданий, почувствовал дивную красоту города. Смелые линии улиц и их совершенная параллельность, тяжёлые глыбы домов, величественный уклон мостовой, вспыхивающий искрами под ударами копыт, – всё это повеяло на него суровой, незнакомой ему ещё гармонией. Но он ненавидел город.

Мимо дверей наглых пивных, откуда доносилась пьяная музыка, мимо арки, зовущей в лото, и крокодиловой головы над входом в кино, он прошёл мимо окрисполкома и уменьшил шаг на пустынном в вечернее время участке Крещатика, между площадью Коминтерна и улицей Революции, где одинокие проститутки томятся в тёмных подворотнях. Сзади шумел Крещатик, справа доносилась музыка из Пролетарского сада, слева шелестела человеческими тенями Владимирская горка. Даже трамваи не казались здесь надоедливыми.

Степан впервые оторвал взор от земли и поднял глаза к небу. Странное волнение охватило его, когда он увидел вверху среди знакомых звёзд тонкий серп месяца. Тот серп месяца светил ему и на селе. Спокойный серебристый серп, вечный странник и друг его детства, заглушил в нём злобное чувство, навеянное улицей. Не ненавидеть нужно город, а покорить. Ещё мгновенье тому назад он чувствовал себя угнетённым, и теперь пред ним открылись безграничные перспективы. Такие, как он, тысячами приходят в город, ютятся в подвалах, хлевах и общежитиях, голодают, но работают и учатся, незаметно подтачивая его гнилой фундамент, чтобы заложить новый, несокрушимый. Тысячи Левко, Степанов и Василиев окружают эти нэпманские жилища, сжимают их и скоро уничтожат. В город вливается свежая кровь деревни, которая изменит его вид и содержание. И он – один из этой смены, призванной затем, чтоб победить. Города-сады, сёла-города, завещанные революцией, эти чудеса будущего, смутное предчувствие которых оставили ему книги, казались ему в эту минуту близкими и постижимыми. Они стояли перед ним задачей завтрашнего дня, величественной целью его учёбы, выводом из того, что он видел, делал и должен делать. Плодородная сила земли, питающая его сердце и мозг, могучие ветры степей, которые его породили, придавали яркость его мечтам о блестящем будущем земли. Он растворялся в своей безграничной мечте, овладевшей им сразу и целиком, разрушал ею всё кругом себя, как огненным мечом, и, сходя вниз по улице Революции к грязному Нижнему Валу, подымался всё выше и выше к страстному мерцанию звёзд.

V.

Город странен и сложен. Внешне он полон лихорадочного движения. Кажется, что жизнь в нём бьёт ключом, сверкает молнией, но в мрачных кабинетах учреждений эта жизнь плетётся старой телегой, опутанной тысячами правил. Удары этого городского формализма Степан ощущал на каждом шагу, и, как ни оправдывал их объективными причинами, они от этого не становились легче. Наученный горьким опытом, он явился в назначенный день на экзамен на два часа раньше, чтобы занять очередь. Он был уверен, что сегодня вопрос с институтом будет окончательно разрешён, и он будет иметь право посетить Надийку с важным, хоть и невидимым студенческим значком па френче. Вчерашние впечатления временно затмили в нём облик девушки. Вернувшись вечером домой, он долго сидел, курил, размышлял о городе, его судьбе и подлинных задачах. Утром проснулся бодрый, преисполненный молодых сил, которые, как спасательный круг, не давали ему тонуть в той неуверенности, которая им тут неожиданно овладела. Освоившись па новом месте, он смело попросил у хозяйки ведро, хорошенько умылся. Затем воспоминание о Надийке снова залило его душу волнующей теплотой.

«Экзамен – вот в чём дело», – весело думал он.

Любя анализировать свои мысли и поступки, он по-дружески ругал себя за вчерашний гнев и смутные фантазии. Он поучал себя, что фантазёрство—глупость, что нужно работать, неутомимо преодолевая по пути все преграды, сосредоточивая все силы на очередной упорной точке. Первая из них – это! институт. Нужно поступить в институт, а не забавляться всякими мечтами, как бы высоки они ни были. Экзамен казался ему барьером, перескочив через который он добудет себе королеву и царство. Он снаряжался, как донн в поход, где победа даст ему ключ от волшебной пещеры. И именно потому, что хотелось одним взмахом преодолеть всё, неприятно поразило то, что экзамены растянуты на два дня – сегодня письменный, а завтра устный. Сухие строчки объявления не считались с его порывом, и невольно пришлось покориться.

Сев на подоконник, Степан собирался закурить – табак был его верным товарищем и утешителем всех скорбей, но напротив на стене висело ещё одно короткое объявление, отнимавшее у него и это удовольствие. Два часа просидел он скучая, безучастно посматривая на толпу будущих товарищей и снова думая о себе. Он чувствовал какую-то неясную перемену в себе. Он не мог не заметить, что в груди у него загорается новый огонь, но слабый и дрожащий от каждого дуновения. Утром было так весело, а теперь им овладела печаль, и он не в силах был удержать её. Устать он не мог, ничего тяжёлого с ним не случилось. Не он ли несколько часов тому назад поучал себя, что нужно быть стойким? Его пугали эти непривычные до сих пор перемены настроения. Он понял, что до сих пор его жизнь была немудрёной, сельской, в которой все вопросы просты.

Эта жизнь как-то совершенно не походила на городскую.

Из всех предложенных на экзамене тем он сразу же остановился на «смычке города с селом». Писал быстро и свободно, заранее составив в голове план изложения. Все свои тезисы развил широко, освещая одновременно экономическую и культурную необходимость смычки, её задачи и желанные результаты. Сельский культурник, твёрдо усвоивший из марксистского учения необходимость экономических предпосылок, проснулся в нём

целиком. Процесс писания увлёк его; перечитывая свою работу, он забывал, что пишет её на экзамене. «Смычка города с селом – это мощный залог будущих городов-садов», – кончил он и сдал работу за час до срока.

Смеркалось, и юноша, поблуждав немного по Шевченковскому бульвару, решил всё же навестить Надийку, которая жила у подруг неподалёку от Крытого Рынка. Жила она в одном из древних домиков, которые можно неожиданно встретить в Киеве рядом с шестиэтажной каменной громадой. Зелёная заржавленная крыша, деревянные наружные ставни, патриархальный палисадник под окнами и провалившиеся ступеньки перекошенного крыльца говорили о большей давности, чем та, которую признаёт право на украденные и утерянные вещи. Но Степан обрадовался, увидев эту хибарку, – в сравнении с ней его собственный хлев не казался таким жалким, и девушка, жившая в ней, вполне законно могла ему принадлежать.

Надийка жила у двух землячек из своего села, которые годом раньше отправились в широкий свет и наняли в этой старосветской квартире так называемую гостиную. Одна из них, Ганнуся, училась на курсах кройки и шитья. Это была тихая девушка, выгнанная из села бедностью большой семьи, выгнанная навсегда, без надежды вернуться под ободранную отцовскую крышу. Она была сердечной и беззащитной, немного романтичной, терпеливой в несчастьях, как все бедные девушки, которые не чувствуют в себе ни твёрдой воли, ни стремлений.

Её компаньонка, молодая кулацкая дочь, окончила курсы машинописи и уже полгода безнадёжно искала службу или жениха. Одевалась она с претензией, когда пила чай, жеманно оттопыривала мизинец. Из двух кроватей, которые нельзя было назвать английскими, одна принадлежала ей, и своего права собственности она ни в коем случае уступать не хотела, и поэтому Надийка должна была вое время спать вдвоём с Ганнусей. Две кровати, стол, швейная машина и старый стул – вот и всё имущество девушек. Остальные вещи были духовного порядка – портреты и картинки, которыми Ганнуся наивно обклеила стены, стараясь создать хоть какой-нибудь уют. Портрет Ленина, висевший в центре, она украсила большой надписью из неровных букв: «Ты умер, но дух твой живёт». В углу устроила маленькую иконку Николая чудотворца, малозаметную с первого взгляда. Из всех картинок Нюсе принадлежала только одна – оголённая Галатея, вздымающая к небу свои руки и грудь; она висела над Нюсиной кроватью и волновала Ганнусю своей непристойностью.

Ещё за дверями комнаты Степан услышал мужские голоса, и его сердце упало. Сейчас ему противны были весёлые люди, да и с Надийкой он мог поговорить только наедине. Но спасения не было, и он открыл дверь. Дело обстояло гораздо хуже, чем он мог себе представить. Тут была целая пирушка. На столе стояла бутылка, а вокруг на придвинутых кроватях сидели три хозяйки и трое гостей. Увидев это, Степан невольно похолодел, но сейчас же узнал среди них Левко и разобрался в чём дело: те двое – кавалеры Нюси и Ганнуси, Левко просто пришёл на угощение, а Надийка свободна, свободна для него, потому что она первая встала из-за стола и поздоровалась с ним. Он познакомился с молодыми людьми и тоже сел. Есть и пить Степан категорически отказался, хоть и не обедал сегодня и был голоден, но есть за счёт чужих молодых людей – пирушку-то, несомненно, устроили они – ему не позволяла гордость. Левко – другое дело. Он сидел в уголке, как посаженный отец, мало тратил слов, так как

рот его всё время работал, улыбался и благодушно поглядывал на общество, душой которого были два парня, щеголявших пред дамами своим остроумием.

Поклонник Ганнуси принадлежал к типу парней, появляющихся в породе метеором, посещающих театры, достающих всюду в порядке, смычки города с селом контрамарки, ходящих на все диспуты и вечера, устраивающих там бурные овации, на улицах пристающих к девушкам, над всеми смеющихся, всё ругающих, а через год возвращающихся в деревню, принимающихся за хозяйство и дичающих в один месяц. Из них выходят семейные деспоты и политические консерваторы. Козырем его поведения были сальные остроты и намёки, смущающие мечтательную душу Ганнуси и сламывающие её и без того слабое сопротивление. В сравнении с этим остряком его товарищ казался идеалом серьёзности. Он тоже обращал на науку мало внимания, основной целью его желаний было где-нибудь прочно устроиться, и если это возможно без диплома, то ВУЗ следует отсечь как ненужный придаток, вроде аппендицита. Тоскуя по прекрасным бурным годам, когда выдвинуться было так легко, он с железным упорством крестьянина стучался во все двери, используя случайные связи, и в конце концов попал на должность инструктора клубной работы, за которую держался руками, зубами и обеими ногами. Но, представляя себе жизнь по старому крестьянскому трафарету, бравый инструктор наметил барышню Нюсю в подруги своих будущих служебных подвигов.

Разговор, оборвавшийся на минуту из-за появления новой действующей особы, возобновился снова. Разговор шёл об украинизации.

– Что же, – заметил инструктор, – вот, к примеру, клубная работа. Серьёзное дело. И так рабочие носом

Крутят – сухо, говорят. А тут ещё «мова». Ну ещё драмкружок, хор, а дальше – тпру! Выходит, разрыв с массой. Трудно партии с украинизацией. Да!

Он сделал ударение на «партии», слове, имеющем, по его мнению, магическое влияние на фразу, в которой стоит.

– А крестьян тоже будут украинизировать? – робко спросила Ганнуся.

Инструктор мягко улыбнулся.

– Выходит, что и их нужно. Скажите но правде – какой из дядьки [Дядькой обычно называют немолодого уже крестьянина.] украинец?

Степан не выдержал и энергично вмешался в разговор.

– Вы ошибаетесь, товарищ, – сказал он инструктору, – украинизация должна укрепить смычку города с селом. Пролетариат должен…

Но молодой парень Яша, гастролировавший в городе, вдруг захохотал, бросив на Надийку и Степана насмешливый взгляд. Он всегда смеялся наперёд, собираясь сказать что-нибудь остроумное.

– Го-го-го! Так и у вас смычка?

Надийка покраснела, а Степан, оскорблённый за себя и за неё, мрачно умолк. Что он мог сказать этому нахальному молодцу, который чувствует себя здесь полным хозяином, размахивает руками, щиплет свою Ганнусю и всем подмигивает? Не драться же с ним тут! От голода и отвращения Степана всё больше томила тоска. Вот он, сельский актив, который должен завоевать город! Неужели судьба его – быть тупым, ограниченным рабом, продающимся за должности и еду? Неужто и его всосёт эта трясина, переварит и сделает безвольным придатком к ржавой системе жизни? Он чувствовал в себе стальные сильные пружины, осевшие было на рытвинах революции. И может быть, вся жизнь – только безостановочно бегущий поезд и никакой машинист не в силах изменить направления его движения по предназначенным рельсам между знакомыми серыми станциями? Остаётся неминуемо одно – цепляться за него, каков бы он ни был и куда бы ни вёл он свой однообразный путь. И не его ли символ те знаменитые, переполненные вагоны недавних, хоть и позабытых лет, когда за места дрались мешочники, угощая друг друга ударами и проклятьями, взбираясь на крыши, повисая на буферах и ступеньках со своими мучными сокровищами, в грязи и вшах, но с неудержимой жаждой жизни, с мелкими мечтами о любовницах, еде и самогоне? И если тогда этих контрабандистов было много, то что же теперь, когда нет продовольственных застав, трибуналов и реквизиций, когда они свободно могут пользоваться для перевоза своих товаров целыми поездами и мягкими купэ для себя самих?

Погруженный в свои невесёлые мысли, словно заглядывая в тёмную глубину бездны, Степан машинально взял корку и начал жевать её. Село отодвигалось от него, он начинал видеть его в перспективе, оставляющей от живого тела схематичные линии. Ему стало страшно, как человеку, у которого под догами качнулась земля.

Тем временем разговор перешёл на тему о браке, алиментах и любви. И снова звучал в комнате наглый хохот Яши:

– А я вам говорю – женщина всегда будет снизу!

– Что он говорит, боже ты мой! – всплеснула руками Ганнуся, которой пророчество Яши касалось ближе всего.

Степан почувствовал тоскливый взгляд Надийки и, подняв голову, посмотрел ей в глаза. Она улыбнулась ему, и в этой улыбке была печаль, которую приносит с собой любовь. Сердце её уж раскрылось, как семя в рыхлой земле, пуская бледный росток на поверхность под вечное солнце, растапливающее снега, будящее в недрах земли тысячи семян, не думая о бурях, могущих сломить молодые побеги.

Левко дремал, склонясь на стол. Он был сыт, сдал, сегодня зачёты и имел полное право чувствовать себя счастливым. Нюся опёрлась локтем о колено инструктора. Тот закурил трубку и с довольным видом пускал дым. Яша обнимал Ганнусю, согласившуюся на это после нескольких слабых протестов.

– Споём? – предложил он. – Запевай, Анна.

Ганнуся наклонила голову и запела, растягивая слова, чтобы сделать их более жалостными:

Повій, вітре, на Вкраїну,

Де покинув я дівчину,

[Повей, ветер, на Украину,

Где оставил я девушку…]

В один миг песня объединила всех, даже Яша стал серьёзнее и подтягивал своим лирическим тенором. :

Природа не одарила Степана музыкальностью его народа, и он снова был чужд в этом обществе. Он чувствовал бессмысленность своего положения, но уйти не мог. Он хотел что-нибудь сказать Надийке. Она сидела рядом с ним, и страстное, невыполнимое желание – коснуться её руки, услышать от неё только ему предназначенное слово – тупо кололо его. Она ждала его – он видел это в каждом её взгляде. И он её ждал. Но тем не менее другие мысли беспрерывно затемняли в нём её образ, отклоняли от неё его мечты, хоть и не были сознательным участником этих невольных измен.

Прощаясь, он сказал ей:

– Завтра приду.

– Приходи, – ответила она.

Её тихое «ты» наполнило его чарующей теплотой.

На улице, попрощавшись с молодыми людьми, он оглянулся на небольшой домик.

– Я завтра приду, Надийка, – шептал он. – Жди меня, Надийка.

Он быстро пошёл домой, поглощённый чувством, в котором надеялся найти успокоение и уверенность.