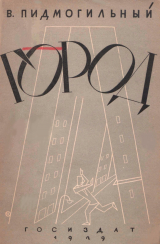

Текст книги "Город"

Автор книги: Валерьян Подмогильный

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)

Он понял, что люди – разные, понял это так, как всё известное можно понять, когда понимание проникает в сердце остриём, когда блестнёт спелым зерном из-под старой чешуи слов. Ибо не понял, а догадался, как любовь можно почувствовать любя, как боль, отчаяние, порыв можно узнать, проникаясь ими и забывая, какое название дано каждому из них. Люди – разные! Он это чувствовал! всегда, а теперь узнал.

На Крещатик он вышел, как на аллею большого парка, осыпанную холодным пухом туч – белых птиц из синего неба, которые пролетели вчера над возвышениями жилищ, ровно вытесанных и одетых в разноцветные шапки. И солнце, застыв вверху холодным диском, бросало под ноги, под копыта и колёса густые потоки искр – голубых, золотых и жёлтых, рассыпавшихся по улице и на крышах блестящим порошком, ярким трепетом мороза, который, в это мгновение близкий и любимый, зажигал глаза невольной радостью, рождал на устах бессознательную усмешку. Всё казалось черней и белей, контуры углублялись, становились тоньше в лёгком сиянии, все звуки повышались на несколько нот навстречу солнцу и крепчал бодрый шелест, скрип тугого снега под безостановочным нажимом шагов. Было людно, служащие валили из учреждений, вливались в толпу, впитывая ослепительный свет и посылая в воздух струйки туманного пара, дыхания. Сколько глаз, сколько движения!

Степан шёл в толпе с затаённым трепетом, будто все глаза смотрели на него и всё движение было для него, будто он принимал этот пёстрый парад героев, бездарностей и посредственностей, которые проходили мимо него, стройно, ровно. Вот они, такие близкие ему и друг другу, такие простые и понятные, а через мгновение каждый войдёт в свой дом, в свою, любовь, в свои мысли, в свои стремления, в свои мудрствования и глупости. Там возделывают они нивы своего преходящего существования, выращивают радостные и печальные цветы своей маленькой жизни, там каждого ждёт то, что не ждёт другого, может быть, подобное, но втиснутое в другие восприятия, закрашенное и приобревшее другие оттенки, разлитое в бутылочки разных видов и качества. Ибо для каждого из них свет зажигается и гаснет, встаёт и исчезает в маленьком разрезе глаз. Люди – разные! Несомненно, разные, при поразительном внешнем сходстве! И он видел их как единое существо, которое разделялось на разнообразное множество, как одно лицо, преломляющееся в кривых зеркалах на тысячу лиц, из которых каждое сохранило свою загадку – загадку человека.

Толпа возбуждала его, возбуждала не только взгляд и слух, а и нос его расширялся, чтобы вдыхать, пальцы трепетали, чтоб коснуться этой подвижной крикливой массы. Он хотел ощутить её всеми чувствами, всю и каждого, вобрать всеми соединяющими каналами в ту мощную мастерскую, где впечатления горят на костре крови и выковываются на наковальнях сердца. Все шлюзы его существа были возбуждены, и пенистые потоки света, вливаясь в них, сбегались в узких устьях одним бурным потоком, который сдвигал уже оцепеневшую машину его творчества. Эту первую дрожь он ощущал как боль, как испуг, волнение, как невыразимый восторг, который овладел им, относил его в сторону и выбрасывал вон из толпы, где возник. Тогда пошёл он домой, неся этот огонь бережно и боязливо, как православные несут свечку в чистый четверг.

Когда Степан вошёл в свою комнату, тёмную после уличного блеска, сырую после морозной сухости, он почувствовал усталость. Всё остановилось в нём, И сжигавшее его пламя внезапно погасло тихо и бесследно. Где оно? Зачем же всё это было – зажглось и потухло? Он сел, не раздеваясь, оскорблённый и угнетённый внезапным исчезновением порыва, с безграничным сожалением об утраченной надежде писать. Несколько минут назад он верил в себя и, не зная, о чём будет писать и как, ощущал в себе ту полноту, то бурление чувств, которое вырвется, польётся из тесного хранилища души. И вот оно высохло, как ручей на песке, лопнуло, как цветной шар. И снова он вялый, снова в комнате, в гробу своих надежд, снова около стола, где сидел ночами и ранним утром, как жалкий раб своих исканий. Неужто так будет всегда?

Неужели навсегда осуждён он на эту муку за необдуманную выдумку – слепую, неожиданную выдумку написать рассказ? Осуждённый на вспышки, разрушающие и опустошающие душу, охваченный непоборимой тоской, вызывающей гнетущее отвращение к себе, к жизни, к людям! Ибо непобедим порыв творчества у человека, он порабощает его, делает приложением к себе, покорным исполнителем своих приказаний, уничтожает чистоту чувства своим назойливым призывом, превращает жизнь в смешную постоянную осёдлость, утешает неимоверными мечтами, гнетёт неимоверным отчаянием, жалит сердце, беспокоит, оплетает человека, как лиана, и нет более могучего порыва, ибо всё стремится наружу, и всё преходяще, только неисчерпаем его источник, заключающий в себе вселенную.

Тем временем за спиной писателя Стефана Радченко, который ничего не мог написать, назревали события, готовя ему приятную неожиданность.

Вопрос касался литературной жизни, этого безостановочного бурленья, которое в условиях существования враждебных организаций медленно накопляет взрывчатый материал в ежедневных спорах и ссорах, и раз-два в год дело доходит до настоящих литературных штормов, когда борьба становится открытой и массовой, – борьба за привилегию, за влияние, за первое место у печатного станка и в конторе издательства.

Повод для стычки был очень простой – освободилась должность секретаря в журнале, и каждая группа выставила своего кандидата. Наступил настоящий парламентарский кризис с переговорами, сборами и сговорами, звонили телефоны, создавались и распадались союзные фронты, ставились условия, проводились наступления и блокады по последнему слову стратегии. Так прошёл месяц. Все устали, обескровились в борьбе, но никто не уступал. И тогда как единственный выход было выдвинуто отчаянное предложение: всех кандидатов отбросить и позвать какого-нибудь варяга, непричастного к этому кровопролитию. И все как-то сразу согласились на кандидатуру Степана Радченко, потому что устали, а, с другой стороны, новый кандидат не сделал ещё никому зла и подавал каждому надежду поддаться всяким влияниям.

Так занял Степан кресла под надписью: «Секретарь редакции принимает по вторникам, четвергам и субботам от одиннадцати до часа дня».

X.

А работы, работы!.. Непочатый угол.

За месяц литературных боёв в редакционных делах наступил хаос, и Радченко взялся за работу, засучив рукава, придавая всем своим действиям характер ударности, который он усвоил отчасти с военных времён. Архив для рукописей был в беспорядке. Переписка – в безнадёжном состоянии. В библиотеке не было каталога и трёх четвертей книжек. А у человека только две руки!

Пересматривать рукописи старые и вновь присланные казалось ему сначала священнодействием, делом исключительной важности, ибо он знал по собственному опыту, сколько надежд вкладывала в зачастую малограмотные строки далёкая молодёжь, тянущаяся, как и он, к литературе, к свету, стремясь выявить свои, следовательно, самые дорогие мысли и чувства, высказать своё, для каждого наивернейшее отношение к миру над, перед и под собою. Он аккуратно перечитывал сотни тетрадей и страниц, каллиграфично написанных, часто украшенных наивными виньетками, а иногда иллюстрациями, и приложенные к ним письма, которые авторы обдумывали, может быть, недели, чтобы вложить в вежливые, скромные строки ту гордость и радость, которые были в их сердцах. Там, где-то далеко в сёлах, местечках и городах, ждала эта масса авторов, ждала в униженных и рыцарских позах появления своего произведения, ответа, извещений, и Степан, чувствуя это ожидание, листал и листал целыми вечерами куски разнообразной бумаги, от обёрточной до самой дорогой, неустанно следя, чтоб не потерялось что-то ценное среди ненужного, проникаясь безграничным сочувствием к неудачникам и для всех имея в сердце слово привета и бодрости.

Но через несколько дней уже понял, как мало талантов, какая неблагодарная работа – искать перлы в этом бумажном море, а через неделю уже испытывал раздражение на смешные претензии бездарностей, пишущих бессмысленные рассказы и ещё более бессмысленные стихи. И в конце концов стал таким, каким становится каждый тюремщик среди арестованных, – насмехался над никчёмными попытками и рассказывал знакомым как анекдоты те глупости, которые некоторые пишут. Иногда и сами авторы приходили, смущённые или важные, заходили с чувством обвиняемого перед приговором суда в этот золотоносный край, где слава и уважение лежат так близко, и он выслушивал их серьёзно, отвечал им вежливо и учтиво, но в душе смеялся над ними, ибо, действительно, они были только смешны своей неуверенностью и затаённым презрением. Приходили и непризнанные гении, с горькими словами о несправедливости, приходили жулики, выдавая себя за наивных, приходил даже один сумасшедший, называя себя именем известного писателя, умершего давно, и доказывая это документально.

За неделю Степан привёл в порядок архив и собрал библиотеку, потому что любил это дело, любил книги, как может любить их тот, кто из них почерпнул не только первые познания о мире, но и увлечение им, – для того книга остаётся вечным, неизменным и живым другом. Он хотел не только читать книгу, но и ощущать её около себя, поэтому завидовал всем, кто имеет библиотеку, и втайне надеялся иметь когда-нибудь и свою, любовно собранную из тысяч» томов, среди которых он будет жить.

Его никогда не покидала надежда на какое-то тихое, приятное существование среди книжек и друзей, и надежду эту он хранил как запасную часть на случай разных неудач, спасательный пояс, на котором плавать неудобно, но всё же лучше, чем тонуть.

Новый секретарь был со всеми неизменно спокоен и вежлив, хотя сердце его в первое время радостно звенело, когда видел, что его ищут, ждут, хотят с ним говорить и обращаются к нему с просьбами. Он был точен в словах и обещаниях, прекрасно понимая, что и кому можно и нужно сказать. Он пребывал в сфере разнообразнейших встречающихся влияний и вырабатывал под их действием собственные мысли и взгляды на литературу. Собственно, не взгляды, не законченную систему теоретического порядка, а живое отношение к писателю, тяготение к нему и уважение, умение интересоваться им и находить в нём золотые зёрна жизни.

Любовные свидания его проходили аккуратно дважды в неделю в назначенные часы. Но теперь приходя к Зоське, наполненный литературными интересами, прилипающими к писателю, как смола, он невольно начинал рассказывать о своих встречах и делах; для него было необходимо поделиться массой накопившихся за несколько дней впечатлений. В этих рассказах была большая доля хвастовства, тайная надежда отметить роль своей личности и вызвать к себе удивление, что очень льстило его юношескому самолюбию. Он хвалил, как бы намекая, что имеет право хвалить, ругал, будто подчёркивая, что может ценить. Это было невинное кокетство перед девушкой, приятная потребность немного похвастаться собою, приобрести право на её уважение, а её уверить в том, что, остановившись на нём, она в конце концов сделала неплохой выбор. И Зоська понимала это, ибо временами, прерывая его на интереснейшем месте, гладила рукой по голове и усмехаясь говорила:

– Словом, божественный, вы увлекаетесь.

И он смеялся и уверял, что увлечён только ею.

Кроме работы в редакции, на нём лежала ещё обязанность следить за журналом в типографии. Совсем новые, но знакомые чувства навеяло ему это огромное предприятие, которое выбрасывало в сутки тысячи печатных листов. Он вошёл в него и сразу полюбил его острый запах красок и оловянной пыли. Ожидая корректуры, с интересом смотрел на широкие шеренги касс, где работники в синих полотняных халатах, одни, смеясь и разговаривая, другие молча и сосредоточенно, брали ловкими пальцами буквы, брали быстро и будто невнимательно, собирая строчки, которые будут разделены на ровные, прямоугольные страницы. Тут перед глазами происходил необычайно чудесный и простой процесс материализации человеческой мысли. Вспыхнув в душе автора, она оседала в этом просторном светлом зале, под бесконечное звучанье вентиляторов, массой нехитрых знаков, сохраняя своё назначение и ясность. Он видел, как двигалась она в руках наборщиков, как лилась по клавишам линотипов, вое усиливаясь, готовясь повториться тысячи и тысячи раз на бумаге под давлением верстака. Тут мысль осуществляла своё стремление безгранично расширяться как ширится газ, но не рассеиваясь и сохраняя свой первоначальный блеск и густоту. Мысль входила сюда маленькой рукописью, чтобы выйти пакетами, подводами, вагонами книжек, размножившись, как живая клетка, на тысячи себе подобных.

Но больше всего любил он машинный отдел – широкий полукруглый коридор, где в ряд стояли коренастые станки, высовывая тяжёлые челюсти, с каждым оборотом маховика. Тут сильнее пахло краской с прокатных валов, слышен был глухой шелест сдавленной между металлом бумаги и свист моторов в деревянных футлярах. В этом бесконечном пёстром шуме, который глушил людские разговоры, билось могучее сердце города. Тут он был в его груди, видел железную систему его ткани, слышал голос его, познал его тайную сущность. Очарование, мечтательность, охватывали его, и, прислушиваясь к шуму, внимая сразу его отдельным частям, он постепенно вбирал в себя это блестящее движение, сливался с ним, утопал в нём, проникаясь его лёгкостью и порывом. В то же мгновенье в нём воскресало старое ощущение безмерности ночной степи, замершего спокойствия равнин под необозримым небом, которое он наблюдал одиноким ребёнком с восторгом и трепетом. И тогда в душе его поднимались невоплотимые желания, как лёгкие волны на шелестящем песке.

Попрежнему часто заходил он в пивную. Однажды вечером Выгорский кинул ему на стол свой новый сборник «Город и луна». Это была книжка о городе, который засыпает, о городе, который спит и живёт ночью странной, тёмной жизнью. На страницах её острыми, пружинистыми строчками проходили поздние заседания правительства, страстные мечты влюблённого, фигуры злодеев, тихие кабинеты учёных, освещённые углы театров, уличная любовь, казино, неустанные заводы, вокзал, телеграф, фонари и милиционер на углу.

– Я уже читал её… В типографии, – сказал Степан. – Чудесная книга.

– Что с того? – пробурчал поэт. – Я уже так не думаю. – Потом добавил: – В ней слишком много сочувствия.

Поэт был хмур, и вечер обещал быть скучным, как вдруг Выгорский обернулся к Степану:

– Друг мой, вы начинаете меня нервировать. Вы глаз не сводите с той дамы в синей шляпе.

– Она бывает тут каждый вечер, – смущённо ответил Степан.

– А где же ей бывать? И ваши взгляды говорят ей больше, чем вы думаете.

– Ну, это вы уж сочиняете.

– Это – проститутка, – сказал поэт, – так называемая, «ресторанная» – отдельно от «уличных», которые работают на свежем воздухе. Плохо, что вы не умеете отличать их от «порядочных» женщин. Я говорю, конечно, о практике, ибо теоретическую разницу между ними вряд ли можно найти. Во всяком случае, в каждой порядочной пивной, как и наша, есть три-четыре дамы, заключивших с хозяином: договор. Хозяин выпроваживает их конкуренток. В пивной есть несколько каморок, где они занимаются своим, выражаясь словами Гейне, горизонтальным ремеслом. Плата порядочная – от трёх до пяти рублей, кроме ужина, где зарабатывает уж хозяин. Теперь вы понимаете суть комбинации? Но в мире нет ничего светлого без тени, в данном случае – без милиции. Хозяин рискует штрафом в пятьсот рублей и закрытием заведения. Для этого существует особая сигнализация, и феи исчезают чёрным ходом с быстротой Сандрильоны. Взгляните, ваша приятельница исчезла за портьерой.

– Правда, – сказал Степан, – пошла.

Он выпил пиво и закурил.

– А всё-таки она хорошенькая, – добавил он. – Жаль её.

– Мне тоже жаль их, – ответил поэт, – но только потому, что они рано выходят в тираж. Уличные проститутки не так изысканны, зато дешевле. Они нетребовательны, да и к ним нельзя предъявлять больших требований. Но все они неизменно называют себя «женщинами», ярко подчёркивая суть своей профессии.

– Да откуда вы знаете? – удивился Степан.

– Я должен удивляться, что вы не знаете, – ответил поэт. – Предоставьте уж поэтам оставаться на общих мыслях и лирике. Копейка – цена тому прозаику, который не знает людей.

– Людей знать нельзя, – сказал Степан.

– Так только кажется! Жизнь так проста, что начинает казаться в конце концов таинственной. Успокойтесь. Люди, как и числа, складываются из немногих основных цифр, в разных комбинациях. Человек совсем не ребус, а задача, которая решается четырьмя арифметическими действиями. В чём суть пивной? Сюда идут отдохнуть от дел, от политики, от семьи, от забот, чтобы пожить хоть полчаса беззаботно и немного помечтать. Вот против нас сидит служащий, получающий по десятому разряду. Он может позволить себе только раз в две недели притти сюда, выпить бутылку пива и съесть солёных бубличков. Полмесяца думает он об этом, а сейчас растягивает наслаждение на два часа, мечтает о героичных случаях, любви, славе, – и ему хорошо. А справа компания нэпманов кутит после хорошей сделки с госорганом. Отсюда они поедут к «Максиму», который работает до третьего часа. Вот пара молодожёнов шепчутся о том, что жизнь их не будет похожа на жизнь их соседей – пожилых супругов, которые тоже решили погулять и чувствуют себя очень неловко…

– А это кто? – спросил Степан, указывая взглядом на человека, сидевшего рядом с ними, скорбно уронив голову и утопив взгляд в пустой бутылке.

Поэт внимательно присмотрелся.

– Это, – сказал он, – интеллигент, сокращённый из-за режима экономии.

– Нет, – сказал Степан, – это – молодой писатель, которому ничего не пишется.

– Проверим, – сухо ответил поэт.

И они пересели к соседнему столику.

– Не печальтесь, товарищ, – сказал поэт, когда незнакомец удивлённо поднял на них глаза. – Это с каждым может случиться.

– Правда, что с каждым, – отвечал тот, скорчившись.

– Не пишется? – сочувственно спросил Степан.

– Найдёте службу… – сказал поэт.

– Да у меня… своё дело… – через силу ответил тот. – На Большой Васильевской… Ох! – и вновь хмуро опустил голову на руки.

– Так чего же вы печалитесь? – воскликнул Степан.

– Будешь печалиться, когда так за живот схватило! Проклятый паштет… Свежий, называется!

На улице поэт сказал Степану:

– Ошибка всегда возможна, и странно только то, что желудочная боль так часто напоминает душевную.

Приличное жалованье дало Степану возможность прекратить чтение лекций украинского языка в учреждениях. Сказать по совести: они давно наскучили ему, превратились в скучный заработок, без какого бы то ни было удовлетворения. Они интересовали его до тех пор, пока он сам чему-нибудь учился, и превратились в нестерпимое ярмо, когда стали однообразным повторением надоевших фактов. Долбить без конца шипящие и свистящие звуки, смаковать подлежащее, копаться в деепричастиях и глаголах – какая это безнадёжная тоска! И он покинул лектуру так же радостно, как когда-то взялся за неё.

Жизнь его текла ровно, размеренно: днём служба и любовь, вечером – пивная, театр, кино и книжки. Он читал теперь не с юношеской пылкостью, а с мудрой солидностью. Книги могли его удивить, научить, но не унизить. И страданья тоски по творчеству утеряли для него свою болезненную остроту. Он как-то забывал о нём. Всё время что-то делая и обдумывая, он иногда вспоминал о нём, но спокойно, как вспоминают о далёком прошлом или будущем, хотя каждый раз чувствовал в себе неясное присутствие чего-то постороннего, скрытого, как неслышное журчанье ручейка в тишине ясного леса. Иногда в голове его внезапно возникал какой-то образ, отрывки каких-то фраз, описания, они с минуту занимали его мысли, наполняя его великой неизъяснимой радостью. Это были коротенькие, почти бессодержательные вести из далёкого солнечного края, где он навеки оставил часть себя, чтобы опять соединиться с нею. И он аккуратно собирал эти драгоценные крошки, иногда записывал их на кусочках бумаги и сдавал в архив памяти. Довольно, довольно детских заискиваний и отчаянья! В конце концов он всё сделал, для того, чтобы работать, – пусть же теперь творчество заискивает перед ним, чтобы он соизволил обратить на него внимание.

В таком настроении он наконец получил известие о своём сценарии. Тысяча пятьсот рублей гонорара! Сто пятьдесят червонцев, обладающих волшебною силою обмениваться на желанные вещи! Он стал таким богатым, каким никогда не были Крез и Рокфеллер, ибо чувствовал, что отныне материальная проблема для него разрешена, что он сумел подвести под свою жизнь крепкий экономический базис. Дело касалось только надстройки.

И, в тот же вечер он похвастался Выгорскому счастливым и удачным началом кинокарьеры.

Поэт скорчил гримасу.

– Не путайте только кино с искусством.

– Наоборот, только два искусства создали для себя промышленность – кино и литература.

– Искусства надо ценить не по промышленности, нужной для их распространения, а по степени абстрактности того материала, каким они орудуют. Только с этой точки зрения можно установить объективный ряд их ценности. Безусловно, первое место в этом принадлежит искусству, которое не существует, хотя и были кое-какие, попытки его осуществить, искусство запахов. Материал его такой тонкий и высокий, что орган восприятия его в человеке не может отличить его оттенков. Поэтому язык наш не имеет самостоятельной номенклатуры для основных тонов запаха, как это есть, например, для цветов. Это – ультрафиолетовый регистр спектра искусств. Дальше идёт искусство шумов, музыка – наивысшее из искусств, которое существует реально. Третье место занимает искусство слова, ибо материал его более оформлен, чем звук, и требует для художественного восприятия только предельной чуткости, но всё же ещё достаточно тонок и пригоден для глубокой обработки. Грубое искусство начинается с живописи, замкнутой в одной плоскости и неспособной так расширяться для восприятия, как два предыдущих. Материал его – краска – слишком конкретный и ограниченный, ибо предпосылкой своей имеет свет. Мрак для него недоступен. Вы понимаете, как, всё более конкретизируясь, материал начинает ограничивать искусство? Ещё больше сказывается это на скульптуре, которая может работать только в трёх измерениях. Но наигрубейшее из известных нам искусств – это театр, который соединяет в себе конкретность всех предыдущих.

– Это и хорошо, – сказал Степан.

– Наконец, – продолжал дальше поэт, не считая нужным ему отвечать, – последним идёт искусство жизни, искусство исключительно конкретное и так же не нормированное, как и искусство запаха; чтобы охватить его, нужно только уметь есть. Вот я начертил вам логичный ряд искусств с верным принципом. Для кино в нём нет места. Это – фокус, а не искусство, волшебный фонарь плюс актёрская игра, а не наоборот. Это развлечение, поэтому все фильмы кончаются счастливо, а если вы на нём заработали, то угощайте меня сегодня ужином.

– С удовольствием, – сказал Степан.

И они устроили в пивной маленький пир с бутылкой белого вина.

– Я завидую вам, – сказал поэт. – Разница между человеком и растением заключается в том, что человек может передвигаться. Но может ли человек пользоваться этой способностью? Разве не прикованы мы к городам, сёлам, службам? Жизнь терпима только тогда, когда можешь свободно менять место жительства. Если ты завтра не можешь куда-нибудь поехать – ты раб. Для этого нужны деньги. А теперь они у вас в изобилии.

– А ехать никуда не хочется.

– Поэтому я и завидую вашим деньгам, – ответил поэт. – Но не бойтесь, я не думаю попросить у вас взаймы. К весне я соберу пятьсот рублей. И пойду. Этим летом я буду путешествовать пешком по Украине, как известный украинофил Сковорода. Весной я ненавижу город. Ибо я не порвал ещё с природой. Просыпаясь от зимней спячки, она зовёт, как забытая мать. Но она слишком от нас далека. Она для нас – воспоминание и отдых.

– Эти леса и поля? – задумчиво спросил Степан.

– Леса и поля. Хоть раз в год надо вспомнить о них. Жизнь бедна, мы вправе на неё жаловаться, но выбирать между жизнью и смертью – это не выбор. Пью за бабушку природу, которая сделала нам хоть и невзрачный подарок, но единственный.