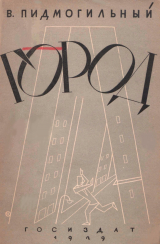

Текст книги "Город"

Автор книги: Валерьян Подмогильный

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)

Неожиданно из соседнего кабинета над криками и хохотом прозвучал хрип расстроенного рояля.

– Вальс! – вскрикнула девушка. – Ты танцуешь?

– Нет, – ответил он, наливая вина ей и себе.

– Надо научиться!

Он сел рядом с нею с рюмкой в руке.

– Зося, выпьем за нашу любовь!

Она пьяно усмехнулась.

– За любовь, божественный!

Через минуту они сидели на диване, и молодой человек, прижимаясь к ней, шептал:

– Будь моей, Зоська, любимая! Будь моей!.. Ну, Зоська, любимая!..

– Как это – твоей? – спросила она.

Он онемел на миг, потом пробормотал:

– Я покажу тебе!

– Покажи, – согласилась она.

Оглушённый её согласием, вином и завыванием старого рояля за стеной, задыхаясь от близкого осуществления того, что мучило и дразнило, юноша решительно обнял её, но девушка сразу опомнилась и отодвинулась в угол дивана.

– Там грязно! – крикнула она.

Этот крик остановил его, и он склонился в неловкой позе, упираясь руками в клеёнку. Мучась от стыда и тоски, опустился на пол, на колени и припал головой к её ногам.

– Прости меня, Зоська, прости! – твердил он, не решаясь поднять голову.

Она обвила тонкими руками его шею и нагнувшись молча поцеловала его в губы.

– Ещё, ещё, – шептал он, замирая, пьянея от её губ, прикосновения её волос и сладкого забвенья, топившего его сознание в поцелуях.

Потом они сели рядом, прижавшись и взявшись за руки.

– Ты хороший, – сказала Зоська.

– А ты необычайная, – ответил он.

Он целовал ей шею, руки, пальцы, полный неудержимой любви, покорно заглядывал ей в глаза, благодарно клал на грудь голову и гладил вьющиеся волосы.

– Я похожа на ту девушку, – сказала Зоська, показывая на картину. – Как бы я хотела иметь кошечку и крылечко в розах!

И они смеялись, как дети в солнечный день.

Так как Степан ещё не был настолько культурен, чтобы догадаться позвать официанта с салфеткой, постучав ножом о рюмку, ему пришлось выйти в коридор позвать его. Проходя мимо, заглянул в незакрытые двери соседнего кабинета, где весело звенела музыка.

Знакомое мужское лицо поразило его, бессмысленное, смеющееся и пьяное. И вспомнил то, что мог бы забыть навеки, – вспомнил кухню, позорный разговор, драку и побег из дома. Это был Максим, сын Тамары Васильевны, его первой любовницы. Максим отпустил усы, поэтому его трудно было узнать. Он подбрасывал в такт танцу толстую женщину, сидевшую у него на коленях, с поднятой юбкой. Степан невольно отступил и инстинктивно прижался к стене, чтобы его не увидели. Страшное отвращение охватило его. В тот миг, ему казалось, что безжалостное прошлое, все ошибки, промахи навеки оставляют в душе человека червяка, подтачивающего корни всех стремлений. Он почувствовал тогда всю низменность и подлость своих поступков, мыслей и мечтаний.

В узкой щели перед ним кружились какие-то женщины и мужчины, пока кто-то не запер дверь.

Оплативши счёт, Степан схватил Зоську за руку и испуганно прошептал:

– Идём отсюда!

Она с сожалением прижалась к нему:

– Мне так хорошо тут…

Но он быстро вывел её на улицу, где осенний мрак разрывался ветром и сочился холодными каплями.

IV.

Вопрос о деньгах принимал угрожающие формы. Степан был на краю банкротства. Весь его гардероб – от шапки до калош – начинал проявлять признаки страшного, хотя и естественного разрушения. Процесс одевания, доставлявший ему недавно такое удовольствие, превратился в сущую муку, потому что утром яснее чем когда-либо обнажались дырки его белья, потрёпанность ботинок и блеск локтей на пиджаке – вестник будущей дырки.

Началась скользкая киевская зима, и не топить стало совсем невозможно. Правда, Степан аккуратно заклеил окно, не оставив ни одной предательской щёлки, но казалось, что холод проходит сквозь стены, и утром молодой человек просыпался, дрожа от холода, хотя укрывался поверх заслуженного солдатского одеяла всем своим имуществом, даже клал подушку на ноги. Нужда угнетала его и подтачивала энергию. Вечерами, когда он не шёл с Зоськой в кино, он ложился на кровать, силясь согреться и утешая себя надеждой придумать тему для рассказа, или просто лежал от усталости и тоски и часто засыпал одетый, удивлённо просыпаясь ночью с камнем на сердце.

И вот как-то утром напившись в Нарпите горячего чаю с полуфунтом арнаутки, молодой человек сел у стола, нашёл среди бумаг карандаш, очинил его и начал обдумывать, чем бы облегчить своё финансовое положение, а с ним физическое и моральное, ибо часть душевного надлома относил за счёт нужды. Сперва надо выяснить свои нужды, расходную часть бюджета. Прежде всего Зоська. Взвесив все обстоятельства, Степан решил, что ассигновать на неё меньше червонца в неделю – вещь невозможная. Скрепя сердце, втайне жалея, что приучил её к первым местам в кино, он решил, что сменить режим в этой области было бы стыдно, вычеркнуть конфеты тоже немыслимо. В этом деле он был бессилен, с грустью вспоминая, что после ужина в отдельном кабинете и вспышки неожиданной нежности был ещё сильнее связан с девушкой и бросить её теперь было трудней, чем в период простого знакомства. Он чувствовал, что в нём родилось нечто более глубокое, чем желание, нечто с привкусом долга и обязанности. С другой стороны, упрямое самолюбие юнца не позволяло ему оставить дело на полпути. Он дорожил Зосей не только потому, что истратил на неё массу денег, но и потому, что ради неё опустошил себя, свою душу.

Нельзя отказаться от законных процентов на вложенный в дело капитал. То хмурый, то радостный от упрямства или от увлечения шёл он на Гимназический переулок, где остановилась его жизнь, мысли и волнения. В изредка срываемых поцелуях порою загоралась дивная теплота того первого, расцветшего в гадких стенах кабака, таинственного осязания уст, которое стирает границы личности в таинственном глубоком слиянии.

Иногда он говорил себе, что любит её крепко, как никого не любил, и радовался, ощущая это большое чувство, а минутами печалился, ибо оно отклоняло его от единственной цели. Желание обладать Зоськой как-то погасло. К присутствию девушки в своём сердце он относился терпимо, полагая, что быть влюблённым необходимо и естественно. Доход его от лекций равнялся восемнадцати рублям в неделю. Из них десять рублей он отдавал Зоське, а восемь оставлял себе на еду и оплату помещения. Таким образом на дрова и гардероб не оставалось ни гроша. Для приведения своей наружности в порядок нужно было по самым скромным подсчётам восемьдесят пять рублей, а следовательно, бюджет сводился со сторублёвым дефицитом.

Тут решил он пойти в редакцию киевского журнала, напечатавшего его рассказ, где следовал ему гонорар. Почему он раньше об этом не думал? Только из добросовестности. Ему неприятно было являться к людям, которые будут смотреть на него как на писателя. В чувстве, которое он вложил в свой рассказ, было что-то несравнимое с деньгами, бесконечно им чуждое. Перевод из Харькова он получил как подарок. Но притти за деньгами как за заработком было неловко. Однако нужда пересилила благородные соображения и, надев ему на голову шапку, а на плечи пальто, отправила в редакцию, помещавшуюся в отделении Госиздата.

И странная вещь! Редакция, оказалось, была в той комнате, куда впервые пришёл он во френче и сапогах по приезде в город. Он узнал её сразу – тот же самый шкаф и чёрненькая машинистка, деревянный диван, а на нём молодые люди, в которых он сердцем почуял товарищей. Они курили, смеялись, вполголоса разговаривали, чтоб не нарушать тишины в учреждении. Стыд охватил его за прошлое, за наивность свою и унижение, и тысячи воспоминаний, как раскрытый альбом, родили чувство неловкой, но сладкой гордости.

Но к столу он подошёл и назвался скромно, застенчиво. Его усадили. Да, гонорар ему причитается – семьдесят рублей с копейками. Но почему он не показывался так долго? Степан сказал, что был болен. Но чем? И он должен был ответить ещё на ряд вопросов о себе, своей жизни, работе. Говорил он уклончиво, на каждом слове врал и сам краснел от своего вранья.

– Вы принесли нам ещё рассказ? – ласково спросил секретарь.

– Нет, я ещё не кончил, – ответил Степан.

Таких допросов он не выносил.

А с другой стороны, в самом деле, не мог же он положить деньги в карман и уйти? Это было бы неприлично.

Секретарь познакомил его с молодыми людьми, сидевшими на диване. Всё это были писатели, кроме одного, который оказался курьером, но по внешности ничем от них не отличался. Кой-кого Степан знал по фамилии и по произведениям. По интересу, возбуждённому его именем, он догадался, что рассказ его не прошёл без следа, и в насмешливо-приветливых взглядах новых знакомых увидел блеск задора, безмолвный вызов на соревнование, которое на литературном поле беспощаднее французской борьбы и даже английского бокса.

Тут он попал под новый град вопросов. Готовит ли он к печати сборник? Да где там сборник! А что пишет? Рассказы… О чём? Он не мог на это сразу ответить, ибо ничего не писал и ничего писать не собирался. Но признаться в своей бездеятельности было бы стыдно.

Кто-то иронически произнёс:

– Да вы не бойтесь, мы не зажулим вашу тему.

Тогда Степан ответил:

– Пишу рассказы о людях.

Все засмеялись, но он был доволен ответом, который ни к чему не обязывал.

Степан не производил впечатления человека сильного и поэтому понравился. Немного диковатый, но в общем симпатичный парень. Может быть, его рассказы слабоваты, в них много погрешностей формы, они манерны, растянуты, разбросаны, запутаны, а местами в совсем никчёмны, но в них есть свежесть и надежда на лучшее.

Так оценили его появление писатели. Потом возник спор, под чьим влиянием он пишет и кому подражает, ибо иначе он был бы оригинальным, а этого никак нельзя было допустить. Из украинцев назвали Коцюбинского, Франка. И тут начался конкурс на знание иностранных литератур, собрался целый букет имён разных вкусов и направлений. Кто-то отстаивал Сельму Лагерлёф, рассказы которой прочёл лишь вчера. Число предшественников позабавило бы Степана, число влияющих ужаснуло бы, но он успел уйти, неся в кармане деньги, которые казались ему добычей наглого мошенничества. За что, собственно, он их получил? Разве может он стать настоящим писателем, как те, что сидят на диване? Разве дойти ему когда-нибудь до такого уменья держать себя, до такой независимости, уверенности и красноречия? Нет, это совсем невозможно. Нет, в писатели он не годится!

«Не буду писать», – подумал он, но втайне чувствовал, что сам себя обманывает, а писать, конечно, будет и писать хорошо, лучше всех этих хвастунов.

Деньги он сейчас же употребил на покупку суконного, хотя и плохонького костюма, и, переодевшись, пошёл на очередную лекцию. Возвращаясь после обеда домой, купил по дороге пять пудов дров, и пока ободранный, грязный человек тянул их на тачке к нему на квартиру, Степан решил посидеть этот вечер дома, натопить комнату и починить бельё. Созерцательное настроение, охватившее его после посещения редакции, как раз подходило к такому занятию.

Собрав для починки бельё, приготовив иголку, нитки и пуговицы, разорвав на куски самую ветхую из рубах, Степан сложил все дрова возле печи, стал на колени и начал растапливать. Предчувствуя тепло, по которому так томилась каждая клеточка его тела, он с увлечением наблюдал, как разгорается огонь, как пляшут его языки и курчавится дым. Наступал вечер, неизменно мокрый, лохматый от туч, серый, вихрастый. Молодой человек не зажигал огня, и в комнате тень его удлинялась и сжималась от пламени, как кисть огромной руки.

Разостлав одеяло на полу возле печки, он сел и начал шить. Но истома от тепла, которая разливалась по лицу и груди, скоро влилась в его пальцы, и иголка упала на пол. Он не стал её искать, устало вытянулся на одеяле, упёрся локтями в пол и положил голову на руки. Перед ним был огонь – живой, неспокойный, чудесный, который и теперь увлекает глаза своей палящей и зыбкой красотой, который и теперь даёт чувствовать в себе мощность первого и непревзойдённого бога! Огонь. Он знал его очень хорошо, ибо огнём были отмечены многие периоды его жизни. Разве это не пламя грело его ребёнком в ночи, на пастбище, среди пугающей тьмы, где жили страхи и вурдалаки? У костра лежал он повстанцем-юношей, отдыхая после кровавых стычек на опушке, где стволы казались вражьим отрядом. И теперь, в новых боях с жизнью, глядит он на танец тепла осенней ночью средь города, ещё не известного, не побеждённого, где кроются, может быть, большие опасности, чем плоды детской фантазии и военные враги. Но в ответ им шумел его внутренний огонь, та непобедимая сила жизни, которая гаснет только с последним дыханием человека, тот волшебный светоч человеческого порыва, который рисует на экране будущего своё величие и зовёт пророческим голосом в новые и новые походы за золотым, хотя и бараньим руном.

Убаюканный воспоминаниями и теплынью, он ощущал мощное единство своей жизни, радостно узнавая себя ребёнком, отроком, подростком и юношей. Из этого сознания в душе его оживала какая-то заснувшая часть, покинутая область, где жизнь уже собрала свою жатву. Эти ощущения заставляли его трепетать, ибо впереди он яснее чувствовал ещё одну вечность – сестру той, откуда вышел, ту, куда должен был в конце концов войти. И в чудном состоянии восторгов и печали, отказываясь думать и знать, забывая про вчера и завтра, юноша полетел бесконечной мечтой туда, где не было ничего реального, даже возможного, где образы бледнели в угасании перегоревших огоньков. Оставив у печки бельё, он лёг и уснул, полный скорби и жажды жизни.

На другой день Степан решил посетить лекторское бюро, чтоб взять ещё кружок где-нибудь в учреждении, ибо полученных за рассказ денег ему не хватит для исполнения задуманного плана. У него было свободное время, которое лучше было бы использовать для укрепления союза между городом и селом в государственном и личном понимании. О, этот союз! Он часто о нём вспоминал, понимая, как трудно сомкнуть его в собственном «я». Город казался ему могучим центром, солнцем, вокруг которого крохотными планетами кружатся сёла – вечные спутники его движения, и частички их, попавшие в раскалённую атмосферу этого солнца, должны приспособляться к новым условиям давления. Этот болезненный процесс он, переживал почти незаметно, увлечённый слепым стремлением вверх, возбуждённый, как пьяный, который перестаёт замечать грязь и недостатки на теле. Ибо город своим размахом и шумом волнует человека неизмеримо острей, чем лоно природы нежностью небосклонов и хаотической игрой стихий, призванных сюда строить новую природу – ловкую и более доскональную.

Степан был уверен, что получит кружок, ибо лектором он считался блестящим. И действительно, секретарь бюро принял его очень любезно и выразил своё глубокое удовольствие при виде его элегантного костюма.

– Вы понимаете, – сказал он, – что пока украинцы не научатся хорошо одеваться, они не будут настоящей нацией. А для этого нужен вкус.

– И деньги, – добавил Степан.

– У человека со вкусом деньги всегда бывают.

Что касается кружков, то свободными были только вечерние лекции для ответственных работников Кожтреста. Хотя ответственные работники, конечно, имеют такие же мощные предубежденья против украинизации, как и их ставки, молодой человек согласился их просвещать.

Во всеоружии знания и опыта явился Степан Радченко в приёмную Кожтреста, превращённую в лекционный зал. Вступительное слово он провёл в широком масштабе, начав с объяснения явления языка вообще, уверенно и ясно ведя слушателей, как Виргилий вёл Данте адскими кругами прямо к центру, где сидел сам Вельзевул – язык украинский.

С радостью видя, что привлёк внимание слушателей, и в моменты остановок чувствуя, как ждут они следующей фразы, то напряжённое молчание, которое лучше аплодисментов придаёт оратору уверенность, он начал осматривать аудиторию, силясь в лицах присутствующих прочесть будущее здешней своей работы. И случайно встретил глаза, глядевшие на него бесцеремонно и бесстыдно, глаза, взгляд которых был ему противен и чуть ли не страшен. И как он забыл, что Максим – бухгалтер Кожтреста? Неужто им придётся встречаться? Безусловно, это – случай, но случай странный, неприятный, как намеренная хитрость, ибо щёки его сразу покраснели, будто на них вновь проступило не стёртое оскорбление.

Продолжая говорить, Степан перебирал неприятные воспоминания, которые не мог зачеркнуть, которые при всей их отвратительности оставались частицами его жизни, были глубоко болезненны для него и глубоко близки. Почему человек не имеет силы и возможности исправлять совершившиеся события? Может быть, потому, что не в силах избегнуть их в будущем? Эта пессимистическая мысль занимала его всё время, пока он бодро проводил лекцию, но, окончив, Степан сразу почувствовал усталость от долгого напряжения голоса и тайного волнения. Пришлось отвечать на вопросы о пособиях, тетрадках и программах, на детские вопросы взрослых, ставших школьниками, и ушёл он с грустной мыслью, что должен сюда вернуться. Ох, эта Зоська! Если бы не она, ему не нужно было бы столько денег и, конечно, он не читал бы тут лекций и не должен был бы встретиться с тем, кто дал ему пощёчину. Эта девушка только расстраивает ему нервы! Идя безлюдными улицами, в осенней тишине города, взволнованный глухим гулом трамваев, юноша думал то о любви, то об оскорблённой чести, и хотя считал и то и другое предрассудком, должен был сознаться в том, что оба эти чувства чрезвычайно цепки.

Вдруг кто-то догнал его, взял под руку, и в тусклом свете фонарей он узнал Максима.

– Извините, уважаемый учитель, – сказал он, низко кланяясь, – я хотел поблагодарить вас за науку.

– Я ещё ничему вас не научил, – ответил Степан. Максим засмеялся.

– Естественно, я научился сам, но всё же… спасибо вам!

Они шли некоторое время молча, и Степан внезапно уловил в дыхании своего спутника явственный запах алкоголя.

– Вы пьяны? – спросил он.

– А вы трезвы? – ответил Максим вопросом.

– Совершенно.

– Напрасно. Как сказано: веселие Руси есть пити.

И, внезапно хлопнув Степана по плечу, он с босяцкой откровенностью рассказал, что пьёт часто и много, что пить весело, что пьяных больше любят девушки, надеясь на лучшую плату, но, конечно, весьма ошибаются.

– А вы ещё говорите, что ничему меня не научили!

Он произнёс эти слова, притворяясь обиженным, но Степану такие шутки были неприятны.

– Я в этом не виноват, – грубо ответил он.

– Нет, но как же?.. Я ж коллекции марок собирал! Я маме подарки делал. – Максим засмеялся и побеждённо добавил: – Не верьте Иосифам, которые убегают от жён, сидят за книжками и любят мам! Они такие тихие и скромные, но… но… правая рука у них не чиста!

И когда он сказал это, страшное отвращение к его присутствию охватило Степана. Это было то самое чувство физического отвращения, которое он почувствовал тогда, когда увидел Максима в отдельном кабинете. Забыв про спутника, он стал думать о себе. Кому нужна их встреча? Сейчас она произошла случайно, как и когда-то, но разве прошлое не имеет права на забвенье? Неужели всё плохое, собираясь в жизни, оставляет в человеке неизгладимый след, невыводимое клеймо, которое ещё может когда-нибудь причинить боль?

Всё можно забыть, говорил он себе, но забыть это изменчивое, поверхностное, ибо и сейчас беспрерывно вставали перед ним воспоминания о неправдах, которые он совершил в своей жизни. Их было достаточно, но все какие-то случайные, и он ни в одном из случаев не мог принять на себя вину. Почему же они неприятны?

– Вы слушаете? – спросил Максим.

– Слушаю, – ответил юноша.

И бухгалтер вновь подхватил свой рассказ, или, вернее, болтовню, которая казалась просто небылицею, так как Степан не обратил внимание на её начало. Он увлечённо рассказывал про случаи своей жизни, про частые кутежи с женщинами. Он описывал их с пьяным красноречием. Внезапно он оборвал свои описания, будто что-то вспомнил, и, изменив голос с разгульного на таинственный, шепнул Степану:

– Идёмте в лото. Чудесная игра, ей-богу!

– Я спешу домой, – сказал Степан.

– Успеете. Не убежит. Ну, ради меня!

И решительно потянул юношу в сторону под арку, где одна за другой загорались и разом гасли буквы, складывая надпись: «Электрическое лото». На пороге юношу охватило тоскливое предчувствие, которое возникает в человеке моментально и без причины, придавливая тяжестью страха все попытки рассеяться. Конечно, он мог бы отвязаться от Максима, но какое-то непоборимое любопытство задерживало его и вело вперёд, несмотря на глубокое отвращение.

Миновав тихий коридор с седым швейцаром, они вошли в большой, залитый светом зал, где за рядами столов сидели согнувшиеся настороженные люди, женщины и мужчины, а по узким проходам меж рядами стульев неслышно сновали служащие, молча меняя карты для игры. Над этой тишиной напряжённых ожиданий как высшее объявление, как приговор верховного судьи, выдерживая мерные паузы, и с металлической ясностью, подчёркивая однообразные слова, которые то окрыляли надеждой, то разочаровывали, холодно, резко и безучастно возглашал кричащий:

– Сорок один. Двадцать. Тридцать четыре.

И после каждого выкрика номера на огромной доске одна за другой загорались названные цифры, сплетая беспорядочный узор светлых пятен.

Максим остановился на пороге у столика, где меняли деньги на условные марки, и Степан вопросительно па него посмотрел, уверенный, что бухгалтер хочет повеселиться на его счёт. Но тот шепнул ему:

– Вот там в углу, справа.

Юноша перевёл глаза в ту сторону и увидел около стола женщину, одутловатую и заспанную, в синем, хорошо знакомом ему платье, которое теперь еле сдерживало полноту её пухлого тела. Склонив голову, она сосредоточенно глядела на карточки, поэтому лица её он не мог видеть, но по фигуре её, по мертвенному вниманию понял, что этот стул стал ей единственным и родным, что в этот зал она принесла все остатки своей жажды.

«Это она? Она?» – думал он, тоскуя над разрушением.

И неожиданно после очередного выкрика родилась тень старой любовницы, сразу подпрыгнула и сдавленным голосом, будто сквозь сжатые над добычей зубы, крикнула в зал:

– Довольно! Кончила!

– Двенадцать, кончила, – бездушно оповестил кричащий.

И всё кругом зашумело, шелестящим движением и гомоном, будто заколдованные в сказке фигуры сразу проснулись от волшебного сна под действием волшебного слова. Проверяли выигрыш.

– Всегда выигрывает! – злобно сказал Максим.

Голос его, грубый и жадный, не сравнимый с нежностью прежних слов, взволновал душу Степана. Но в зале вновь родилась тишина, вновь всё замерло, будто все воспоминания ушли в чудесный сон. Он почувствовал себя свободным, далёким и высшим. Повернувшись, он вышел из зала, и Максим догнал его уже у выхода.

– Вы позволите мне не посещать ваших лекций? – спросил он, когда они вышли на улицу.

В его трезвом уже и резком голосе зазвенела прежняя ненависть.

– Пожалуйста.

Они раскланялись, и Максим ушёл первый, исчезнув во мгле. Степану казалось, что всё случившееся – сон, неприятная игра воображения. Силясь воспринять виденное как действительность и хорошенько его обдумать, он раздражённо сел в трамвай, хмуро глядя на тёмные тени домов, которые, казалось, плыли мимо окон вагона.

Дома вспомнил, что не ужинал, но выходить уж не хотелось. Заранее зная, что ничего съестного не найдёт, он порылся со скуки в ящиках и закурив начал беззаботно переворачивать тетради и записи. Одна страница неожиданно привлекла его внимание. Он раскрыл её, заинтересовался и прочёл:

«Сегодня решил начать дневник. Есть минуты, которые нужно отметить. Мои рассказы напечатаны!!. Хочется крикнуть – напечатаны!! И вижу – ровный путь передо мной. Я иду – нет, лечу! Так свободно, тепло, радостно. Целую этот день».

Он бросил папиросу, собираясь порвать страницу. После, найдя карандаш, большими чёрными буквами начертил поперёк страницы одно слово: «идиот».