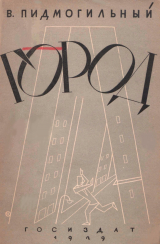

Текст книги "Город"

Автор книги: Валерьян Подмогильный

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)

– Хорошо! Очень хорошо! – произнёс профессор.

Степан вышел из экзаменационного зала. За дверями его окружили ожидавшие своей очереди.

– Ну, как? Что спрашивали? Какие дали задачи? Режут ли?

Экзамен сдан. Завтра и его фамилия появится под стеклом в списках принятых. На три года эти стены станут его приютом. Нужно хлопотать о стипендии. Нужно написать о своей удаче домой – товарищам. В экзаменационную залу впускали сразу по пять человек, и Степан с удивлением слушал ответы своих четырёх предшественников. Неужели и их примут в институт? Во всяком случае он был выше их на целую голову. Он показал себя достойным трёх лет работы без праздника и отдыха с той поры, когда им овладело желание учиться. Последние пуды заработанной муки и последние гроши отдавал он учителю или тратил на книги и бумагу. Он отрёкся от всего, стал дикарём и нелюдимым, над которым исподтишка надсмехались товарищи. Просиживал ночи при лампадке и бредил формулами с логарифмами. Такая работа была под силу только сильному духом, и он одолел её, так как ясно знал, чего хотел. Хотел поступить в высшее учебное заведение. О том дне, когда это свершится, мечтал со страхом и нежностью. И вот этот день пришёл. Не было только той радости, которая должна была быть в такую знаменательную минуту.

Он ободрял себя всякими словами, старался размышлять о важнейших задачах, но не мог заглушить душевной боли и заполнить пустоту, которая образовалась в ней после того как экзамен сошёл с повестки дня. То, что он хорошо, блестяще сдал его, как-то разочаровало юношу. Конкретная цель достигнута, а впереди он видел бесконечный путь, не обозначенный столбами. Три года он работал, чтобы поступить в институт, три проработает в институте. А дальше? Благосостояние села, счастье людей – в конце-то концов чрезвычайно далёкая вещь, чтоб на неё можно было непосредственно направить свою силу. Он был могуч, но нуждался в точке опоры, чтоб поднять мир.

Степан вышел из института. Маляры кончали перекрашивать его в бледные серо-белые тона, более подходящие к институту благородных девиц, нежели к экономическому вузу. Глядя на высокие леса и маляров, покуривавших папиросы на подвязанных к крыше мостках, юноша невольно удивлялся мягким цветам, заменявшим резкие краски революции на домах, плакатах и обложках журналов, и вспомнил, как экзаменовавший его седой профессор свободно употреблял слово «товарищ», словно это слово никогда и не было для него символом насилия и разбоя, – он переварил его, сгладил на нём острые края и теперь выговаривал, не калеча им уст.

Юноша пошёл к Надийке, стараясь по дороге разобраться в своём недовольстве и унынии.

«Мне грустно, – думал он, – оттого, что я хочу видеть Надийку. И мне тяжело, потому что я полюбил её».

И снова её имя откликнулось счастливым, эхом из тёмных коридоров его мыслей. Она была для него солнцем, внезапно бросающим луч сквозь расщелины тучи; он беспрерывно терял её и снова находил.

В комнату он не хотел войти, хоть там была одна лишь Ганнуся, стучащая на машинке. Надийка повязалась косынкой, и они пошли в серые сумерки близкого вечера. Девушка тоже сдала экзамен в механический техникум и весело рассказывала Степану, что чуть-чуть не срезалась на политграмоте.

– …А он и спрашивает – курчавый такой, – что такое Совнарком? Совнарком и ВУЦИК я хорошо знаю. Совет Народных комиссаров, говорю и жду, – а что дальше спросит? А председатель Совнаркома кто у нас? А я же его хорошо знала, да сгоряча говорю: Чубатый. Так все и покатились. А он – Чубарь!

Степан радостно улыбнулся.

– Надийка, как хорошо, что мы вдвоём! – промолвил он.

Она бросила на него пламенный взгляд, который манит и обещает тем больше, чем он невиннее. Любовь звенела в каждой ноте её возбуждённого смеха. Занятия начнутся у неё через неделю, и она должна была съездить домой за оставленными вещами и продуктами. Узнав, что у него тоже целая неделя свободна, она предложила:

– Едем вместе. Я буду выходить к тебе под вербы, что возле нашего огорода.

– Не могу я, Надийка, – мрачно ответил он. – Надо о степендии хлопотать.

Она опечалилась.

– Я не увижу тебя так долго…

Степан взял её за руку.

– Ты ведь приедешь, Надийка?

Он полюбил её имя и повторял его.

Уже стемнело, когда они вошли, на Владимирскую, горку к памятнику. Днём сюда водят детей с мячами и обручами, дышат свежим воздухом утомлённые служащие, студенты читают в прохладе свои умные книги. Вечером – это обетованная земля любви для тех, которые не осознали преимуществ комнатной любви и неудобств. Любовь не терпит свидетелей, а в городе от них трудно избавиться, даже под ветвями садов.

Они долго бродили, кружась по извилистым аллеям, полным густого вечернего мрака. Случайные прикосновения их тел сквозь плотную одежду прохватывали трепетом их сердца, и руки их сжались в тесном пожатии. Их любовь расцветала поздним осенним цветком в хмельных ароматах ранней осени. Где-то кто-то куёт уже белый саван природы, куёт медные гвозди для гроба её. А последнее веяние тепла, пропитанное терпким ароматом увяданья, растапливало и сплавляло их сердца в единое сердце, полное горячей и трепетной крови. Невысказанные слова таяли у них на устах, а ветер из Заднепровья страстно обвевал их тела.

Остановившись около ограды над обрывом, они смотрели, как двигаются по склону светящиеся вагоны подъёма навстречу друг другу и неожиданно расходятся, когда, казалось, должны были столкнуться. Великая река темнела внизу, обозначенная у берегов фонарями и огнями Труханова острова. Слева в тумане искристым ковром горела улица Подола.

– Ты любишь меня, Степанчик? – спросила она вдруг.

– Надюня, – прошептал он в истоме. – Надюся, я люблю тебя…

Он обнял рукою её стан, и она, прильнув головой к его плечу, трепетала от далёкой свежести воды и тёплой влаги на глазах. Он тихо гладил её волосы, уничтоженный огромным чувством, оставляющим по себе пустоту.

Утром Степан вышел к ней на пристань и долго махал фуражкой её косынке. Она повезла с собой его привет селу, несколько поручений и письмо товарищу по работе. Это было большое письмо, в котором он больше расспрашивал, нежели рассказывал. О себе написал только, что сдал экзамен, надеется на стипендию и живёт покуда у знакомых. Затем обстоятельно расспрашивал о положении Дома крестьянина, тех лекциях, программу которых он сам составил, посещаемости кино, новых спектаклях. Он совсем забыл, что всего лишь неделя прошла с тех пор как он оставил село. Библиотека – его родное детище – была им составлена из остатков помещичьих библиотек, подарков политпросвета и мелких покупок и пожертвований. Она насчитывала две тысячи сто семьдесят восемь томов, которые он сам переписал, перенумеровал и расставил, разбив на отделы. Это была самая большая сельская библиотека в округе, и каждый том был отмечен его заботливой рукой.

«Напомни, чтоб забрали из уезда ленинский уголок, – писал он. – Семь рублей я заплатил, остаётся два с половиной. Плакаты и ленты, которые вышили девушки спрятаны в большом шкафу. Ключи я отдал Петру. Напомни девушкам – что нужно сделать бант – чёрный с красным тут в институте такой висит над портретом – очень красиво. Никого я тут ещё не знаю. Видел двух парней из какого-то села, такие несознательные, что тоска меня взяла. Трудно мне будет прокормиться, но придётся терпеть. Пиши мне обо всём, возможно к Рождеству приеду. Степан».

Когда пароход исчез из виду, юноша сел и свернул папиросу. Пристань опустела. Мальчики, продающие семечки и сельтерскую воду, стали ссориться, потом один из них попросил у него закурить и сочувственно сказал:

– Барышня ваша уехала. А без барышни скучно.

Степан усмехнулся его словам и важному виду знатока. Он тоже мог бы поехать завтра, даже разумно было бы это сделать, вместо того, чтобы полуголодным шататься по городу. Всё равно, лекции, очевидно, и через неделю, не начнутся. Но его что-то задерживало, какое-то ожидание и скрытая неохота возвращаться хоть бы и на несколько дней домой. Письмо его только внешне было искренним. Ему казалось, что уже целая вечность прошла с тех дор как он покинул родные хатки, и если он так обстоятельно интересовался в письме сельскими делами, то только обманывал себя, хотел сам себя убедить, что прошлое ему близко, что он живёт ещё им и для него.

В первом часу он увидел, как и надеялся, свою фамилию в списке принятых, подал заявление о стипендии и пошёл к Левко за книгами, так как у него впереди была целая неделя свободного времени. Но библиотека Левко была весьма ограниченной и случайной – кроме сельскохозяйственных пособий он имел ещё комплект «Литературного научного вестника» за 1907 год, «Тучи» Нечуя-Левицкого и собрание сочинений Фонвизина. Всё это Степан перевязал верёвочкой и забрал, прихватив ещё пособие по сельскохозяйственной экономике, которое могло понадобиться ему в институте. Кроме того, Левко посоветовал ему сделать то, чего он сам никак не мог собраться сделать, – осмотреть город. Вытянув из ящика старый план Киева, он вручил; его юноше как путеводную звезду.

Этот совет заинтересовал Степана. Позавтракав салом и хлебом, он брал книгу «Вестника» д уходил (на целый день, систематически осматривая все места, которые были условно обозначены на плане и имели в стороне объяснение. За три дня он посетил Лавру, опускался в дальние и ближние пещеры, где вузком каменном проходе под низкими сводами тянутся однообразные, покрытые стеклом гробницы святых, и свечи богомольцев мерцают, задыхаясь в сгущённом воздухе; зашёл на Аскольдову могилу, заброшенное теперь кладбище, и читал там на памятниках имена людей, которые, жили когда-то и ничего по себе не оставили, кроме табличек; гулял по крутым аллеям бывшего Царского сада, сидел с книжкой над обрывом, сбегающим к Днепру: был в Софиевском и Владимирском соборах, в центрах церковного движения, которое незаметно течёт под высокими куполами, смотрел на Золотые Ворота, бывшие когда-то воротами Великого Киева, обошёл большие базары – Житный, Еврейский и Бессарабку, бродил около вокзала, путешествовал по Брестскому шоссе к Политехникуму; странствовал через Демиевку в Голосеевский лес, отдыхал в Ботаническом, саду и потратил не без колебаний тридцать копеек на билеты в Исторический музей и музей Ханенко, где с увлечением любовался прадедовским оружием, старинной мебелью, панно и фарфоровой цветной посудой, больше всего привлекавшей его взоры. Блеск красок и тонкие рисунки очаровывали его и влекли к себе. Он подолгу стоял перед экспонатами, разглядывая в них каждую мелочь, крепко вбирая их в память. И всё новое, что он видел, легко укладывалось в его голове ровными слоями, связывалось тысячами нитей с тем, о чём он читал или догадывался. И всё новое возбуждало в нём новую жажду. От памятников, обозначенных в старом плане, остались большей частью лишь пьедесталы. Статуи Кирилла и Мефодия он, правда, видел – они валялись с разбитыми руками, на прибрежьи около какой-то кузницы. Только нетронутый Богдан Хмельницкий скакал на ретивом коне и показывал на север булавою – не то угрожая ею, не то собираясь её склонить.

Наиболее внимательно он осмотрел Подол, ту часть города, где жил. Он убедился, что не только от людей остаются лишь надписи, но и целые эпохи истории пропадают почти бесследно, оставляя то здесь, то там смутные воспоминания о своём прошлом величии. Блестящий центр средних веков с академией и знаменитыми монастырями превратился в мелкое торжище, пристанище купцов и сварливых торговок, в центр кустарных производств мыла, гильз, кожи, уксуса и гуталина.

Под вечер, возвращаясь из странствования, Степан упускался прямо к Днепру, где-нибудь на безлюдьи купался и затем устало шагал домой. После вечерней порции сала, которое стало его единственной пищей, он выходил во двор, садился у сарая и курил. Дом Гнедых казался ему мёртвым. Если там и была жизнь, то внешне совсем незаметная: ни голосов, ни шума не доносилось из него, и двери его, отворялись очень неохотно. Ночью в окнах беззвучно вспыхивали огни. За всё время Степан только раз мельком видел хозяина, когда тот возвращался из магазина; хозяйка дважды на день доила коров, но молока ему уже не предлагала. Каждый вечер на крыльцо выходила покурить одинокая фигура юноши, который угостил Степана папиросой в первый день его поселения здесь. Он сидел, курил, затем исчезал. Степан невольно чувствовал к нему симпатию, потому что этот юноша казался таким же одиноким, как и он сам. Но подойти и заговорить с ним он не решался. Спать ложился рано, так как не имел света и вставал попозднее, возмещая отдыхом своё скудное питание. Мысль о квартире он откладывал до тех пор, пока не получит стипендии. Как вдруг Дело повернулось совсем неожиданно.

Однажды вечером к нему подошёл хозяин, тонконогий торговец, поздоровался и сел подле него на чурбан. Глядя в сторону сквозь очки, он спросил юношу:

– Ну, что, нашли себе квартиру?

Степан допускал возможность подобного разговора и имел готовый ответ – через неделю он съедет. Получит стипендию и съедет. Торговец кивнул головой, хмыкнул, потом предложил – пусть Степан остаётся у них, спит на кухне – там, есть кровать – будет иметь обед, завтрак и ужин, а за это пусть присматривает за коровами, носит воду – кран был только во дворе. На этих условиях торговец соглашался законно заявить его как племянника. Степан подумал – больше для важности, так как думать, собственно говоря, было не о чем: он вмиг сообразил, что будет иметь пищу и тёплое помещение, а стипендия останется на одежду и книги. Работа не тяжёлая. Лучшего нельзя себе и представить. Юноша с достоинством ответил:

– Тогда я остаюсь.

Гнедой поднялся.

– Так переходите, – сказал он.

Через полчаса Степан переселился в небольшую кухню, где под стеной у плитки стояла кровать, а над ней тикали дешёвые деревянные часы. Хозяйка отрекомендовалась ему Тамарой Васильевной, выдала керосиновую лампу, стакан молока, хлеб и кусок жаркого, которым он и отпраздновал своё переселение. Матрац

на кровати показался после верстака царской периной, а утром он уже приступил к исполнению своих новых обязанностей коровника, водоноса и дровосека.

VII.

В воскресенье должна была возвратиться Надийка. Вечером Степан осмотрел свою одежду, пришил пуговицы, вычистил френч и вытер сапоги мешочком. Костюм свой он носил уже третий род, сукно на нём выцвело от солнца, но это было прочное офицерское сукно, которое не даст дырок ещё года три. Потом аккуратно побрился перед маленьким кривым зеркалом, висевшим на кухне, так как за последнюю неделю стал совсем бородатым. Почувствовав себя свежим, молодым и красивым, юноша бодро вышел из дома, направляясь к Крытому Рынку.

Два дня, проведённые им в новом помещении, успокоили и укрепили его. Горячая пища была для него настоящим кладом после еды всухомятку. Она освежила его внутренности и мысли. Вчера он, воспользовавшись излишком горячей воды в котле, выстирал своё бельё, высушил его на солнце и выкатал его. Он умел стирать, гладить, готовить пищу, даже чинить сапоги. Почувствовав прочность своего нового положения, он вынес утром на базар два сухих хлеба, ставших ему ненужными, и продал за десять копеек. В неряшливости и расточительности его никак нельзя было упрекнуть, и если он на этот гривенник купил два десятка лёгких папирос, то такую роскошь позволил бы себе и последний нищий в день приезда любимой девушки.

– Работа по хозяйству Гнедого отнимала не больше двух часов в день. На институт и учёбу ему оставалось достаточно времени; ещё бы стипендию, и он будет иметь под собой устойчивую почву для дальнейших мероприятий. Эту перемену судьбы он принимал как должное, так, словно бы он ждал её, не зная только откуда именно она должна притти. При всех своих сомнениях и колебаниях он всё же был уверен в своей фортуне. Как молодой охотник в лесу трепещет перед зверем, но верит в верность своей руки, так и он ждал удачи, хотя судьба играла с ним порою злые шутки.

Надийка приехала, но у девушек были те же самые гости – инструктор и молодцеватый Яша, поэтому поговорить с ней не удавалось. Степан не хотел показывать своих чувств перед такими насмешниками. Он закурил папиросу, но Надийка так пылко на него взглянула, передавая ответ от сельского товарища, что он весь просиял, окунаясь в мягкую теплоту её взгляда, и с наслаждением подумал, пряча, письмо в карман:

«Милая Надийка! Любимая, единственная Надийка!» Яша, бывший в курсе всех объявлений и афиш, предложил пойти на литературный вечер, в зал Национальной библиотеки. Яша не помнил, какая организация будет выступать, но уверял, что вход свободный и что на каждом литературном вечере можно сколько угодно аплодировать и хохотать.

– Это чудаки! – говорил он. – Есть такие, что уже с усами.

Надийка пробовала сослаться на усталость, чтобы остаться со Степаном, но Яша категорически заявил:

– Надоест вам ещё целоваться.

И все пошли на литературный вечер. Пришли они на час позже объявленного срока, но пришлось ещё ждать полчаса. Это опоздание было не от невнимательного отношения публики к литературе, а явлением общим – одним из последствий глубокого недоверия к общественной жизни. Рассеянный и загнанный в свои норы обыватель крайне неохотно вылезает из них, и если его приглашают притти в час, приходит в два, ещё час дососав свою лапу.

Зловредный Яша нарочно уселся между Степаном и Надийкой, не давая им возможности быть вместе, и юноше не осталось ничего другого, как рассматривать публику и зал.

Места в Малом зале Национальной библиотеки, где обычно бывали вечера, подразделялись по классовому принципу на две категории – впереди стулья для избранных, сзади скамьи для плебса, в большинстве студентов; за скамьями было ещё достаточно свободного места, где могли стоять те, которые и на скамьи не попали. Слабые голоса литераторов, которые по большей части не умеют ни читать, ни ораторствовать, долетают до ушей неясным бормотанием, и публика вынуждена развлекаться самым зрелищем литературного действия, фигурой читающего писателя и его коллегами, которые сидят на возвышении, курят, пишут один другому записки, зевают и делают вдохновенные лица. Аплодируют не беллетристам, которые раскладывают на кафедре рукопись и читают долго, а поэтам, которые выходят на середину возвышения и декламируют напамять, с жестами и чувством, так как в них больше театра и они быстро сменяют друг друга на эстраде. Первые два ряда стульев предназначались для избранных – критиков и писателей, литературных «метров» и «сантиметров», приходящих с жёнами и знакомыми. Они не могут сидеть дальше второго ряда, чтоб не опозорить достоинства самой литературы, ибо идею можно, чествовать только в лице её представителя.

Среди этого литературного beau monde’а Степан заметил молодого человека, пошутившего по его адресу,

когда он заходил в поисках работы в Государственное издательство, и воспоминание это было не из приятных. Степан всё же заинтересовался молодым человеком и спросил Яшу, кто это такой.

– Это – Выгорский, – ответил тот. – Поэт такой. Ничего стихи пишет.

Это был первый вечер наступающего литературного сезона, поэтому аудитория собралась многочисленная, и вход в зал был совсем не так свободен, как это было объявлено в афишах. Традиция публичных литературных вечеров – порождение того времени, когда бумаги не хватало даже на папиросы и искусству дан был лозунг выйти на улицу, поэтому и литература должна была стать зрелищем, а литератор – чтецом-декламатором, – эта традиция умирает у нас на глазах, и мы спокойно можем произнести «аминь» над её гробом. Литература – это прежде всего книга, а не дикция, исполнять литературные произведения публично так же странно, как читать без рояля музыкальные произведения.

Когда писатели заняли свои места на возвышении, за столом, председатель культкомиссии месткома ВУАН открыл вечер, сказал несколько трогательных слов о литературе и её современных задачах. Но Степан не слушал того, что читалось: посторонние мысли всё глубже овладевали его вниманием и отвлекали от чтения и толпы. Он думал о самих писателях, о том, что они выдвинулись из толпы, заняли пред нею определённые места. Они пишут книги, эти книги печатают, продают, наполняют ими библиотеки, и на книге этого самого Выгорского он однажды поставил печать и номер, Степан завидовал им и не скрывал своей зависти. Он сам хотел выдвинуться и быть избранным. Смех и аплодисменты, которыми награждали счастливцев, его чуть что не обижали. С появлением каждого нового лица он болезненно спрашивал себя, почему это не он.

Чтение произведений на литературном вечере – только вступление к его главной части – обсуждению и дискуссии. Публика любит дискуссии не потому, что принимает в них участие. В дискуссиях больше зрелища, чем в чтении, они сложнее и пикантнее. Но, как правило, никто не хочет выступать первым. Ведь последний имеет приятную возможность выругать всех предыдущих и показаться самым умным. Специалисты, критики, которые поддерживают свой престиж тем, что никогда ничем не бывают довольны, гордо отказываются высказать свои высокие мысли, и их нужно приглашать, как именитых гостей на званом обеде. Да и в общем все хотят смеяться над другими, но не смешить других, но если один кто-нибудь выступит, поток ораторов ринется толпой на эстраду.

На первом литературном вечере каждый хотел себя проявить, и невинная кафедра стала местом отчаянной, словесной борьбы, на которой применялись всевозможные приёмы убеждения: насмешка, остроумие, ревизия предков писателя с целью выявить среди них кулака или буржуя, цитаты из старых его произведений, где он говорил не то, что говорит теперь, и всё прочее, интересное для слушателей, но печальное для литературы. Все ораторы, вне зависимости от убеждений, пользовались этими прекрасными и чистыми приёмами, причём каждый оправдывал себя тем, что противник его к этому вынуждает. Через полчаса на возвышении начался настоящий рыцарский турнир, где Дон-Кихоты в латах из цитат и просто голыми руками сражались с ветряными мельницами под аплодисменты и хохот довольных слушателей, а Санчо-Пансы проявляли все свои умственные достоинства, лелея мечту стать губернатором на литературном острове. Эти сражения всегда кончались вничью, что давало каждому право считать себя победителем.

В начале дискуссии Степан, замирая от внутреннего волнения, думал о том, сможет ли он стать писателем. О чём написать и как. Он перебирал события всей своей жизни, которые могли бы быть интересны другим, радостно хватался за некоторые и тотчас безнадёжно отбрасывал их, чувствуя их бледность. Но первый шаг он, тем не менее, сделал и проявил сразу основное уменье писателя – посмотреть на себя в микроскоп, разложить самого себя на возможные темы, трактовать собственное «я» как материал.

Он тоскливо поднял голову и посмотрел на оратора, которого слушали внимательнее, чем других, и сам обратил на него внимание. Тот говорил плавно и остроумно, эффектно выговаривая слова, подчёркивая фразы, словно вставлял их в блестящие рамки. Иногда бросал он публике меткое словцо, вызывая смех, поправлял тем временем пенсне и снова начинал говорить. Из его уст сыпались цитаты на всех языках, литературные факты, полуфакты, анекдоты, его лицо отображало гнев оскорблённого великана, издевательство обиженного карлика. Туловище его наклонялось и выпрямлялось в такт мягким актёрским жестам. Его слова лепились, как кусочки сдобного Теста. Он посыпал их, как пирожные, сахаром и сахарином, украшал мармеладными розочками, влюблённо останавливался на миг перед тем как отдать эти сладости на съедение.

– Кто это? – спросил у Яши Степан, поражённый этим кондитерским искусством.

Яша удивился безграничности его невежества. Ведь это Михайло Светозаров – самый главный критик. И Степан впервые за весь вечер присоединил свои аплодисменты к буре аплодисментов, которая покрыла слова великого критика.

В двенадцать часов ночи Председатель культкомиссии месткома ВУАН закрыл вечер, сказав несколько прочувствованных слов о том, что всё как-нибудь обойдётся, что смертельной опасности нет, и дай бог здоровья литературе. На этом представление окончилось, и поле битвы было очищено без санитарной помощи, так как литературные трупы не теряют способности двигаться.

– Но и дерутся, боже мой! – воскликнул Яша, выходя на улицу. – Люблю смерть! Этот тому – гав, а тот этому – гав-гав!

– Пишут они плохо, вот что, – важно: сказал инструктор. – Я сейчас читаю Загоскина – вот тот пишет.

– А я люблю Бенуа, – промолвила Люся.

Ганнуся молчала. Литература отняла у неё четыре часа, и завтра она должна будет встать до рассвета, чтобы успеть закончить заказ.

Надийка шла сзади со Степаном и рассказывала ему сельские новости. Он мрачно молчал. Возле крыльца она шепнула ему:

– Приходи же завтра.

Степан возвращался домой, охваченный единой мыслью, отдаваясь ей целиком, до последней клетки мозга. Желание, возникшее и привившееся в нём, покоряло его всего, мобилизовало все его силы, затемняло весь мир и делала его похожим на глухаря, который слышит только собственное пение. Молодая пружинистая мысль, которая ещё только что двигалась слабо, напряглась и начала растягиваться, приводя в движение сотни колёсиков и рычагов. Да, Степан должен стать писателем. И в этом желании нет ничего страшного и необычайного. Он сроднился с ним за несколько часов так, как будто лелеял его годы, а в охватившем его волнении видел признак таланта, проявление творческого вдохновения.

Тему он себе уже выбрал – напишет рассказ о своей старой выщербленной бритве, которая немилосердно дерёт его щёки во время бритья. Вот её необычайная история.

В тысяча девятьсот девятнадцатом году он последний раз прятался с винтовкой в лесах во время восстания против деникинцев. Отряд их был невелик – душ двадцать. Пробивались они к главному повстанческому лагерю, под Черкассы. Ночью их окружили, но весь отряд успел ускользнуть и разбежался поодиночке по ближайшим сёлам до лучших времён. Степан вольным гражданином шёл по дороге, но был пойман и представлен на допрос. Он так спокойно и наивно утверждал, что господин офицер имеет дело с невинным парнем из соседнего села, что господин офицер заколебался и приказал черкесу привести его в село, расспросить там, действительно ли он здесь живёт, и нужно ли ему было ходить в поле, и если это неправда, то убить его на сходе, на страх и поучение всему миру.

Чёрный космач в папахе, выкрикивая самые страшные угрозы, сел на коня, огрел его для верности нагайкой и погнал перед собой, пообещав застрелить его, как бешеную собаку, при первой попытке бежать. Пройдя версту, Степан стал клясться, родителями и всеми богами в своём миролюбии и предложил восточному человеку свою бритву, которую носил за голенищем. Бритва убедила черкеса в невинности Степана. Огрев его ещё раз по плечам, он приказал убираться ко всей чертям и даже дальше. Но Степан, хорошо зная их весёлые привычки, недвижно стоял на месте, пока кавказец не отъехал на такое расстояние, откуда не

мог влепить ему в спину пулю. Но удивительнее всего то, что через неделю, когда повстанцы объединились и дали деникинцам победоносный бой, Степан наткнулся в поле на убитого кавказца и вытащил у него из кармана свою собственную бритву. Этот случай, интересный сам по себе, юноша углубил, придав ему чуть не символическое значение.

Бритва в его композиции принадлежала сначала фронтовому офицеру, как воплощению царизма, но в начале революции его убили, и бритва перешла к победителю – стороннику временного правительства. У него её забрал петлюровец, уступивший её красному повстанцу, который на время отдал её деникинцу, но потом забрал назад, как законный владелец. Судьбу своей бритвы он возвысил до истории гражданской войны, сделал её символом завоёванной власти, но эту канву он должен был расшить яркими нитями, облечь плотью и вдохнуть жизнь в свою идею. Дорогой он обдумывал разные эпизоды и детали, черпая их из своего военного опыта.

Деревянные часы в кухне показывали без четверти час, когда Степан вошёл в дом, тихо зажёг лампу, торопливо достал бумагу и сел к столу писать, утопая в потоке образов и слов. В половине третьего он кончил, спрятал рукопись, не читая и лёг. Ещё несколько минут в голоде его сковали хрупкие видения, затем он заснул тяжёлым сном без сновидений.