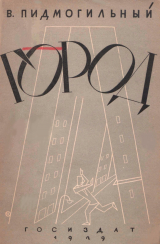

Текст книги "Город"

Автор книги: Валерьян Подмогильный

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)

Сборник Степана вышел в начале января, скорее чем он ожидал. Он почувствовал большое удовлетворение, держа его впервые в руках, подумал, что эта вещь для него дорога и ценна, верный козырь в его руках, но подумал без увлечения, уже привыкнув к факту его близкого появления, ибо не принадлежал к тем, кто стремится методично, шаг за шагом, к намеченной цели и умеет отдыхать на остановках. Желания его были всегда порывистыми, они опаляли его, звали напрямик через трудности, которые могли бы быть облегчены обходами и терпением. И в борьбе неминуемых сомнений он напрасно тратил радости достижения. Душа его была мельницей, мельницей безостановочной, которая мелет спорынью и куколь вместе с хорошим зерном.

На другой день он раскрыл книжку, рассмотрел шрифт, обложку, просмотрел названия рассказов, но перечитывать не решился, чувствуя неловкость перед собой за написанное. Да и стоило ему писать? Ведь он не, думал, зачем и для кого он пишет. Какая может быть ценность такой необдуманной работе?

Он показал сборник Зоське, ожидая от неё похвалы и совета.

– Это ты написал? – сказала она. – Такие комики люди! Всё они что-то накручивают, накручивают…

– Бросить разве? – спросил он.

– Нет, пиши уж, если начал.

Он и сам это чудесно понимал. Надо писать, раз начал. Эта книжка превратила его писательство в обязанность, в вынуждение, в честное слово, которое он должен был сдержать. Но вместе с этим оно переставало быть для него простой игрой в славу, способом выдвинуться из массы себе подобных, приобретая в его глазах значение работы слишком ответственной, для того, чтоб позволить себе писать про что угодно и как-нибудь. Почему? Он и сам не мог этого объяснить, не мог проследить того путаного пути, которым прошли его отношения к литературе, – от детской забавы до душевной язвы. Играя, он порезался и случайно перетянул те жилы, по которым сердце гонит кровь. А теперь должен был творить под двойной тяжестью обязанности и ответственности.

Нужно писать. Эта мысль не покидала его ни дома, ни на лекциях, ни в разговорах, ни в редакции. Он курил и обедал с ней, как со своим лучшим другом, как с неотступным врагом. Надо писать! Но о чём? Он выбрал и обдумал несколько сюжетов из жизни повстанцев, такой богатой приключениями, но потом забраковал их, находя в них лукавое повторение того, что уж было написано. Нет, эта область для него исчерпана! Она отошла, стала какой-то призрачной, не пробуждая того интереса, который может захватить, заставить искать и собирать бусы для нового ожерелья. Хотелось писать о том, что видел сейчас, обрабатывать впечатления от города. Здесь, только здесь, та почва, которую он должен вспахать, ибо только тут чувствует то неизвестное, когда, в стремлении понять его, появляются пламя и радость творчества.

Эти впечатления лежали в его душе необработанным плетением, как монтажный материал, который должен быть собран, скреплён в единое стройное произведение. Жизнь даёт только глину, которая приобретает форму под пальцами и дыханием мастера. Он знал это и не мог найти стержня.

Тогда вспомнил про вдохновение и начал ловить его упорно и хитро. Сначала пробовал повлиять на свою совесть, говоря себе, что не писать стыдно: садился к столу, вынимал лист бумаги, открывал чернильницу и брал в руки перо. И ждал. Но всякая мелочь отвлекала его внимание – глаза незаметно останавливались на объявлениях старой газеты, на этикетках папирос, на линиях собственных пальцев, уши прислушивались к гомону и крикам за стеной, а в голове блуждали разрозненные мысли, растворяясь в волнах дыма, который тучей обвивал его и душил запахом горящего табаку.

Тогда он убрал все посторонние предметы, которые отвлекали его, мешая сосредоточиться, выбросил перо, потому что его надо макать, и карандаш, ибо его надо чинить, и завёл карандаш выдвигающийся; отодвинул стол от окна, где лёгкий ветерок обвивал его лицо, и поставил его около печки, в затишьи; затем исправил и электричество; а чтоб избавиться от назойливого шума соседей, стал работать ночью, но с теми же результатами: на бумаге несколько перечёркнутых строчек, множество нарисованных деревьев, домов и рож, а на сердце – горечь и усталость.

Иногда, вернувшись домой, он старался уверить себя в том, что он в чудесном настроении, и, игриво кокетничая сам с собой, говорил:

«Ну, надо что-нибудь написать для заработка! Что-нибудь лёгенькое и весёлое, ну их к чорту, эти серьёзные темы! Почему бы не стать юмористом? Вот, например, роскошная тема: учитель проводит на лекции антирелигиозную пропаганду, выбрав жертвой историю с потопом. Разве можно было, говорит он, – вместить в ковчег всех имеющихся животных, хотя бы по паре? И поражает учеников остротой: даже пара китов не влезет, кит весит тысячу пудов и ударом хвоста перевернул бы всякий ковчег. А ученик – крохотный, с тоненьким голоском: «А зачем кита брать? Он и сам поплывёт!» Можно прибавить ещё, что учитель сам религиозный и молится богу, прося его простить, перед уходом на лекцию. Или вот что лучше: солидный советский профессор, известный экономист, сочиняет ответ на запрос газеты об его взгляде на развитие хозяйственной жизни Союза; взгляд его ясен и прост, но «нецензурен», и он пишет, преет, читает жене, читает знакомым, исправляет, вычёркивает, выкручивается, оставляя что-то «вообще» и что-то вне времени и пространства. Или украинизация! Сколько драм, комедий, фарсов и анекдотов!»

Но перехитрить себя не удалось. В главную часть того механизма, который он хотел разрушить, был, повидимому, запряжён ленивый осёл, который не поддавался ни гневу, ни изменению. В центральном управлении его творчества засел безумный бюрократ, который чего-то требовал, почему-то отказывал и говорил неизменно: «придите завтра». Степан стал суеверным. Может быть, комната эта неудобна, может быть, год такой, не высокосный, а он в высокосном родился…

Страшась отчаяния, он инстинктивно старался изобразить, будто написал что-то необычайное, целые стопы книг, выраставшие на столе в солидную библиотеку; слыхал вокруг себя льстивый шопот, отправлялся в далёкие путешествия, переписывался с читателями, объяснял им свои взгляды, мысли, желания, читал перед необозримой замершей аудиторией. Эти мечты облегчали его, погашали своей яростью печаль,

оставляли чудесное удовлетворение и вновь влечение к себе. Но вперёд не пускали.

В литературных кругах сборник упрочил за Степаном права литературного гражданства, которых он добивался. Он почувствовал это потому, что его мнением начали интересоваться, и из Радченко он стал просто Степаном, старым приятелем в старом товариществе. Выслушав несколько устных похвал за свои рассказы, он понял, что стал равным среди равных; самолюбие его удовлетворилось, но душа немела.

Вечерами Степан частенько встречался в пивной с поэтом Выгорским. Юноша заходил уже сюда свободно. Беззаботно появлялся он на пороге просторного зала, залитого электричеством, и легко нырял в весёлый гомон посетителей, пёстрыми тройками и парами окружавших белые мраморные столики. Звон посуды, хлопанье пробок, смех и говор, громкая музыка, плывшая из эстрады в углы, объединяла разнообразие лиц и костюмов в цельную сплочённую массу. Но смолкала музыка, и в минуты тишины толпа распадалась на одинокие фигуры и слова, разные и далёкие, принесённые из неизвестных жилищ, из неизвестной жизни.

Это удивительное обаяние музыки юноша ощущал на себе, таяли заботы, освобождая угнетённую душу, которая сразу расправляла крылья в невыразимом, но жгучем порыве, и он сам становился обострённым и внимательным к трепетанию человеческих сердец, проникаясь твёрдой уверенностью, что напишет что-то, сумеет высказать то невысказанное, которое жило в нём, откликаясь далёким эхом на бурное дыхание жизни.

Он отыскал взглядом Выгорского и усмехаясь подошёл к нему, минуя лабиринты стульев.

– Сегодня джаз-банд, – сказал поэт. – Послушаем.

На эстраде, вместо обычных трёх инструментов, был квартет из пианино, скрипки, виолончели и турецкого барабана с прибавлением медных тарелок, которые распространяли в зале звериный крик, уничтожавший мелодию.

– Бандиты, – сказал поэт, – вы видите, что они называют джаз-бандом! За это мы должны доплачивать по пятаку с бутылки! Но обратите внимание на нового скрипача.

Новый скрипач, повязанный широким артистическим бантом, напоминал эпилептика. Он изгибался, дёргал головой, высовывал язык, моргал, морщился и кривлялся, подпрыгивая на месте, будто удары барабанщика случайно попадали ему в живот.

– Он разрешает проблему дирижёрства с занятыми руками, – объяснил Выгорский. – Сколько чувства! Будьте добры, поставьте им пару пива.

Он качался в такт туловищем и мечтательно подпевал.

– Что нового в литературе? – спросил он.

– Ничего, – ответил Степан. – Да… меня похвалили в «Червовом шляхе». Рецензия была. Словом, ничего особенного.

– Кто похвалил?

– Угадайте… Светозаров.

– Светозаров всегда мыслит наперекор другим. Он хвалит вас потому, что до него никто вас не хвалил. В противном случае он будет кричать из инстинкта самосохранения. А в общем критики держат нас, как скаковых коней, на которых играют в тотализаторе. Ибо надо быть очень хорошим критиком, чтобы быть критиком. – Во всяком случае гоните их от себя в три шеи.

– А всё-таки придётся пристать к какой-нибудь группировке, – сказал Степан. – Плохо молодому одному.

Поэт поморщился.

– Одно из двух: если вы способный, вам поддержка не нужна, если вы бездарность, – она вам не поможет. В чём же дело?

– Сказать правду, – задумчиво ответил Степан, – я привык к общественной работе. То в сельбуде был, то в студенческом старостате…

– Так вступайте в Мопр, – раздражённо ответил поэт. – Идите в Авиахим, Общество помощи детям, калекам, безработным, но причём здесь литература? – Он нервно постучал стаканом о бутылку, чтобы дали ещё пива.

– Откровенно говоря, я не понимаю, для чего существуют эти группировки. Мне объясняют, а я не понимаю. Не могу понять. Для меня их существование остаётся непостижимой и печальной загадкой. Если это костыли для хромающих писак, то, кажется, наши с вами ноги целы. А вот и пиво! Наконец!

Он быстро налил стаканы.

– За литературу! Мы должны уважать то, что даёт нам заработок. Но, скажите – только откровенно, – почему вы начали писать?

– Из зависти, – ответил юноша, краснея.

– А я – от чувства слабости. Это то же самое. Но горе не в том. Горе в том, что литература стала постной. Я всегда сравнивал писателя с пекарем. Из маленькой квашни он выпекает огромный хлеб. Печь у него хорошая, дрожжи хорошие, и тесто своё он не ленится месить месяц, год и несколько лет. Но если он боится чужих мнений, лучше ему закрыть пекарню и итти в народные учителя.

Вновь загремела музыка, снова загрохотал барабан, но мелодия звенела явственно, протянувшись тонкой ниткой из-под пальцев скрипача, который мучился в священных корчах. Это был меланхоличный мотив неосуществимой любви, блестящий ручеёк печального укора, жажды и беспокойства.

– Что это? – спросил Степан.

– Фокстрот. Он принадлежит у нас к танцам, запятнанным клеймом распущенности и вырождения. Кое-кто называет его лежачим танцем, хотя по сути это тот же менуэт. Его упрекают в сладострастии, но какой же порядочный танец не сладострастен? Ведь танцуют в конце концов для того, чтобы обняться. Вообще, у нас танцы имеют странную судьбу. В первые годы революции они были изгнаны как религиозные обряды, а теперь их вводят в клубах как один из методов культработы. Процессы жизни – процессы самозапрещенья, друг мой.

– Писать не могу, – прошептал Степан, захваченный тоскливым напряжением мелодии. – Пробую, и не пишется.

– Не пишется! Пустяки! Припечёт, так напишете.

Когда музыка затихла, юноша почувствовал странное возбуждение, какую-то глубокую заботу, ибо мотив замер неоконченным в шумном воздухе зала. Мотив рассыпался неожиданно прозрачным звоном, колыхаясь и дразня слух. Степану безумно хотелось собрать этот разрозненный поющий рой звуков. Печаль от напрасных попыток писать острей проснулась от этого порыва. Он быстро перебрал в памяти этапы своего городского пути и, наклонившись к Выгорскому, рассказал ему о первой встрече с ним не в канцелярии Жилсоюза, а в редакции, где поэт кинул ему вдогонку непонятные тогда слова.

– Странно, правда? – спросил он.

– Не помню, – ответил поэт. – Но дело не в этом, Вот вы пришли голодный, ободранный, беспризорный, а теперь имеете пальто, пиджак, немного денег и сборник рассказов. А разве стали счастливей? Теперь вы скулите: писать не могу. Вот вам иллюстрация к моим мыслям о движении. Недаром я всегда говорил, что счастье невозможно. Сегодня съел, а завтра голоден.

– Неестественно всё это, – вздохнул Степан. – И всё в городе неестественно.

– После того, как СВЕРХЪестественное отвергнуто, НЕестественное осталось нашим единственным утешением, – сказал поэт. – О счастьи, то есть о полном удовлетворении, нельзя говорить без отвращения, – это низменнейшая из людских иллюзий, потому что она всего естественнее.

Он налил стаканы.

– Все те, кто распространяется об естественности, – продолжал он, – понимают в жизни, как свинья в апельсинах. Ибо с тех пор как человеческий разум начал рассуждать абстрактно, человечество безнадёжно покинуло путь естественности, и вернуть его снова на этот путь можно только отрубив ему голову. Сами сообразите: как может человек уничтожить естественность вне себя, не уничтожая естественности в себе. Каждое срубленное дерево показывает, что что-то естественное подрезано уже и в человеческой душе. С тех пор как человек променял естественную пещеру на выстроенный шалаш, с тех пор как начал тесать естественный камень, уже тогда он стал на путь изобретательства, который остался нам в наследство. Разве естественно сознавать незавершённость жизни и стремиться к новым формам её? Или вообще осуждать нашу жизнь? Естественней было бы не замечать её недостатков и прославлять безоговорочно, как и делают разные соловьи. Поэтому всякий прогресс есть движение, всё более отдаляющее нас от естественности. И курение ваше выдумано, ибо естественней было бы дышать свежим воздухом.

– А я курить не перестану, – сказал Степан.

– Я вас и не заставляю, – продолжал поэт. – Я только хочу, чтобы вы поняли, что человек есть reductio ad absurdum природы. В нас природа сама уничтожает себя. В нас заканчивается одна из областей земной эволюции, и никто после нас не придёт, никакие сверхчеловеки. Мы – последнее звено цепи, которая будет разворачиваться, может быть, не один раз на земле, но иными путями и в иных направлениях. Мозг – вот наиглавнейший враг человека… Но, друг мой, не смотрите так внимательно на ту женщину в синей шляпе, хотя это и очень естественно.

– Это так, между прочим, – сказал Степан.

– Наоборот – слушать меня совсем неестественно.

– Вы всё про конец света говорите, – смущённо сказал Степан. – Хмурый вы.

– Меня всегда больше интересует не то, что делается, а то, чем оно окончится.

– Вот вас и называют – бесхребетный интеллигент.

Эти слова оскорбили Выгорского.

– Бесхребетный интеллигент, – пробурчал он. – А что за толк от хребта, если он плох? – Потом поднявшись добавил: – Все мы мелкобуржуазны, потому что должны умереть. Дайте нам вечную жизнь, и мы станем новыми, великими, полноценными. А пока мы смертны – мы смешны и никчёмны.

IX.

Вечером Степану сказали, что кто-то к нему приходил, пообещав зайти завтра утром. Кто это мог быть? Вопрос этот просто беспокоит Степана, потому что за всё время его пребывания на Львовской улице никто к нему никогда пе приходил, да и припомнить он не мог, чтоб вообще кто-нибудь знал его адрес. Он жил, действительно, как мышь за печкой. И этот стук неизвестной руки в дверь его комнаты пробудил в юноше желание принимать гостей и беседовать с ними в часы отдыха.

«Надо заводить знакомых», – подумал он.

Действительно, ему нужно было некоторое время пожить просто, развлекаться мелочами городской жизни, отдохнуть и обновить силы после напряжения последних месяцев. И не пишется ему наверное, потому, что он сильна утомился, а утомлённая душа не в силах нести тяжести дум.

Ложась спать, он твёрдо решил: не умащать посещения редакции, потому что литературные разговоры только волнуют его бессилие, вообще отойти от литературы как можно дальше, завести друзей, непричастных к литературе, даже с Выгорским встречаться не более раза в неделю. Словом, после первого увлечения философствованиями поэта и его скептическим отношением к миру, Степан почувствовал критическое отношение к нему, потому что сам жил без софизмов и воспринимал мир без фильтра абстрактных теорий. Он не лгал перед собой ни в мыслях, ни в действиях, и действительность оставалась в нём, и жизнь не переставала быть для него душистым, хотя и горьким миндалём.

Утром загадка вчерашнего посетителя разрешилась довольно просто. Степан сразу не узнал лицо, украшенное английскими усиками, и фигуру в широкой оленьей куртке и жёлтых комканых перчатках, но как только гость заговорил, узнал в нём Бориса Задорожного, товарища по институту.

– Здравствуй, Стефочка, пришёл тебя проведать, – весело говорил Борис.

– Садись, – сказал Степан. – Прекрасно сделал, что зашёл.

Борис сильно изменяйся за год не только одеждой, но поведением и тоном голоса, и только первое восклицание было отзвуком студенческих времён. А дальше в разговоре его почувствовалась уверенность делового человека, который не бросает даром слов и хорошо знает им цену.

Раздевшись и оставшись в толстовке серого сукна, с большими костяными пуговицами, он вытянул из кармана большой портсигар и вежливо предложил хозяину.

– Кури, пожалуйста.

Потом критически оглянул комнату.

– Живёшь тут, значит?

– Живу, спасибо тебе.

– Есть за что благодарить! Ободранная клетушка. Обоями б её оклеить и потолок покрасить. Деньги есть?

– Да, водятся.

– Тогда обклей, конечно. Обои сейчас недороги. Купи в Ленинградском объединении. Там дешевле.

Степан помолчал, потом спросил:

– Как же твоя кафедра?

Борис пустил к потолку струю дыма.

– Кафедра? Да я её через неделю бросил. Не для меня это сухое, научное. Сейчас я – старший инструктор кооперативного свекловодства на Киевщине. Где у тебя пепельница? На пол наверное сыпешь. Эх ты, студент!

И начал рассказывать о состоянии кооперативного свекловодства, о прошлогоднем урожае и вредителях. Недостатков масса, но всё идёт вперёд, это безусловно. Бюрократизм заедает. Вот строят сахарный завод в районе станции Фундуклеевка, где ему часто приходится бывать, и что ж – работники есть, материал есть, деньги есть, а пока хороводились, сезон проворонили. Спецы старые сидят, вот в чём дело!

– Живчиков в них нет, – сказал он. – Поганой палкой гнать этих хозяйчиков! Ты когда кончаешь?

– Да я бросил институт, – неловко признался Степан.

Борис сделал гримасу.

– Закрутился, значит? Литература?

Степан кивнул головою.

Тогда Борис, поучая, разъяснил ему, что литература вещь хорошая, но не верная, что в жизни надо иметь верный заработок, какую-нибудь службу, и проводить полезную работу.

– Да и для кого вы пишете? – добавил он. – Мне, например, совсем некогда читать.

– А как жена твоя? – спросил юноша, меняя тему. – Надийка, кажется?

Он, действительно, должен был выловить это имя из дальних пещер воспоминаний.

– Надийка молодец, – сказал Борис, – прекрасная хозяйка. Не нарадуюсь.

– А техникум?

– Уговорил бросить.

Он, конечно, не против женского образования и равноправия, но прежде всего ему нужна семья и покой после проклятых командировок, а, с другой стороны, опыт, к сожалению, показал, что женщины годятся только на подсобную работу – переписчицами, регистраторами, а руководящей, ответственной работы поручать им нельзя. Да и мальчика надо завести, – сказал он.

– За чем же дело стало?

– За деньгами, – сказал Борис. – Хоть и аборты денег стоят. Словом, посмотрим.

– А разве без детей нельзя?

– Тогда и жениться незачем.

– А любовь?

– Любовь, Стефочка, явление временное, двухнедельный отпуск для служащего. Жить надо. Но ты совсем не изменился.

На прощанье он сказал Степану:

– Жду тебя. Я живу на Андреевском спуске, 38, квартира 6. Две комнаты имею. Заходи.

Проводив гостя, Степан сел на кровать, стараясь сосредоточиться. Посещение Бориса произвело на него в общем неприятное впечатление, но вместе с тем он чувствовал к прежнему приятелю благодарность. Если консерватизм Бориса, его мещанская обособленность в сфере высших запросов культуры казалась ему отвратительной, то жажда практической деятельности, любовь к работе и уверенность в её полезности, звеневшие в словах молодого хозяйственника, импонировали ему своей твёрдостью. В эту комнату, склад многих неверий и надежд, Борис принёс дух настоящего строителя жизни, бодрый дух будничного, незаметного творчества, которое непреклонно преобразует землю. Только благодаря ему и таким, как он, положившим основание материального фундамента людского Существования, стало возможным творчество высшего порядка. Его работа, мелкая, обычная, славы не даст, имя его не впишется ни в одну историю, вот почему ищет он свою награду в деньгах, а отдых – в семье и хочет увековечить себя в детях. И разве можно за это наклеивать на него этикетку обывателя? Осторожней! Неизвестно ещё, кто кого должен не уважать! Неизвестно, кто настоящий руководитель жизни, кто выше – тот, кто строит жизнь, или тот, кто поёт, песни, взобравшись на крышу чужого сооружения.

Степан бросил папиросу. Да, разные они люди и разный табак курят в жизни.

Но Надийка бросила техникум! Уговорил. Знает он, как уговорил: административным порядком – и всё. Конечно, ему никакого дела нет до этого. Всё это страшные мелочи!

Но всё же недовольство осталось в нём, как будто Борис его чем-нибудь обидел. И чем больше он оправдывал товарища тем виноватей казался он ему и враждебней. Пылинка недовольства, покатившись с горы ощущения, ширится, увеличивается, растёт, как снеговая баба, и падает в сердце глыбой льда. И много надо тепла, чтобы растопить эту тяжёлую льдину.

Половина первого. Пора итти на свидание. Нехотя поднялся он с места – не потому, что итти не хотелось, а потому, что жаль было оторваться от недоконченной мысли, напоминавшей запутанный клубок шерсти. Он оделся, вышел и съёжился от морозного ветра. Холодно. Он поднял воротник и засунул руки в карманы. Слепящая белизна изъезженной улицы, сухой скрип шагов, мягкий бег саночек были противны ему, поражали своей бессмысленной чёткостью. И он быстро шёл, опережая прохожих. Пришёл он рано и Зоськи ещё не застал. Степан сел в кресло и жадно закурил. Это единственное в комнате кресло, обитое когда-то голубым шёлком, а теперь застеленное пёстрым ковриком, было излюбленным местом Зоськи, и он занял его теперь, с наслаждением ощущая его мягкость. Он хотел утонуть в чём-нибудь тёплом, приятно вытянуться всем телом и отдаться свободным мыслям, которые проходят в глубину души и заботливо разглядывают её содержание. Хотел опуститься в тайники сердца, снять кованые замки с сундуков пережитого, раскрыть их и погрузить руки в воспоминания давние и засушенные, как цветы меж страницами книги. Может быть, Зоська опоздает сегодня? Может быть, и совсем не придёт?

Стал ждать и с интересом разглядывал обстановку комнаты, которая дала ему нежданный приют. Убогая обстановка: кровать, два стула, кресло и столик. Не было даже шкафа для платьев, и они висели на стене, под простынёй. Но неизвестная девушка, которая здесь жила, создала из этих бедных вещей какую-то красивую гармонию, сумела вдохнуть женскую грацию, обвить очарованием юности их приятную простоту. Он видел её заботливую руку в ровной линии коврика, в пушистой подушке, которая кокетливо поднимала верхний угол, в ряде фотографий и флакончиков на застеленном кружевом столе. Тут она работала, тут жила, тут билось её сердце всеми человеческими стремлениями, тут украсила она стены незаметным узорам своих мечтаний. Это чужое жилище, убранное, может быть, для другого, обряженное, может быть, в ожидании, поцелуев, стало местом его собственной любви, уголком наиинтимнейшего чувства.

Почему?

Наконец пришла Зоська; весёлая, румяная от мороза и ходьбы, принося с собою бодрость морозного воздуха.

– Ты уже тут? – удивилась она.

– Давно пришёл, – сказал он, усмехаясь, – чтобы скорей тебя увидеть.

– Ах, какой ты лгунишка!

Она сняла пальто, шляпку и бросилась к нему.

– Погрей меня, – сказала она. – Зоська страшно замёрзла.

И вдруг заметила его печаль.

– Божественный раскис? Почему?

– Настроение плохое, – ответил он. – Это пройдёт.

Она обняла его.

– Где настроение? – спросила. – Здесь? Здесь?

И целовала лоб, глаза, щёки, как целуют детям разбитый палец, чтобы не болел. Потом села в кресло, а Степан на коврик у её ног.

Зоська закурила, положив ногу на ногу и локтем упёршись в колено, начала говорить, как бы раздумывая, произнося свои мысли так, как они рождались у неё в голове, со всеми скачками и пропусками. Безусловно плохое настроение бывает иногда и у Зоськи. Почему? Потому что люди – страшные комики, они не хотят жить просто, а всё что-то выдумывают, что-то накручивают, что-то себе представляют, а потом мучаются этим. Она ищет службу, ходит на биржу и в профсоюз, а там все такие надутые, важные, а ей очень смешно и хочется показать им язык. Отец вечерами пишет какие-то отчёты, а она раз нарисовала в конце лошадку, потому что он пишет глупости. Это никому не нужно. Ей очень нравятся аэропланы, потому что они высоко летают, но им не взбредёт на ум покатать Зоську. Всех толстых и задумчивых ей хочется толкнуть пальцем в живот, чтоб они рассмеялись.

Но всего смешнее казалась Зоське любовь. Ведь все живут друг с другом, делают всякие приятные гадости в одиночестве, а никто не хочет в этом сознаться! Даже говорят, что это неприлично, но если так – не надо делать гадостей!

– Ты заснул? – спросила она, внезапно толкнув его.

– Нет, – сказал он.

Он сидел, прислонившись к креслу, и слушал её слова, которые уже слышал в различных комбинациях. Он молчал, и казалось ему, что всё в комнате молчит, что вся мебель склонилась, печалясь, почему он здесь, а не далеко, далеко. Он даже не заметил, когда замолчала Зоська, откинувшись на кресле и закрыв глаза. Он не спросил, о чём она думает, зная, что не поймёт этого, как и он не мог бы высказать своей задумчивости, чувствуя, что она тоже незаметно отошла от межи, где кончается словесная связь меж людьми. Они сидели в комнате, забыв друг о друге, уйдя во что-то бесконечно своё, притаившись за гранями сердца, которые внезапно вырастают в непроходимые стены обособленности.

Степан очнулся первый и неуклюже встал.

– А ты не спишь?

Она молча раскрыла глаза. Он стоял над нею, не зная, что сказать.

– Невесело сегодня у нас, – сказал он наконец.

Зоська привстала и склонилась к нему, будто падая.

– Что с тобою, Зоська? – спросил он взволнованно. Она молчала.

– Может быть, у тебя что-нибудь случилось?

Это «что-нибудь» в интимном их разговоре обозначало тот выкуп, который природа стремится взять за обладание утехой, несмотря на все хитрости медицины.

Она подняла свой грустный взгляд.

– Мы все умрём? – спросила она.

– Конечно, – ответил он облегчённо. – Все умрём.

– А не умереть нельзя?

Сердце его опечалилось от искренности её гона. Она не шутила, она спрашивала откровенно, будто имея какое-то сомнение, какую-то таинственную надежду стать исключением из общего правила и идиотской судьбы всего живого. Он целовал её, ласкал, проникнувшись печальным сочувствием к ней и к себе.

– Не надо об этом думать, – сказал он.

– Само думается, – прошептала Зоська.

Они вышли вдвоём и остановились на углу, где всегда расставались.

– Не уходи, – сказал он.

– Какой ты смешной!

Она кивнула головою, а он стоял, смотрел на её маленькую фигуру, мелькающую среди прохожих, с каждым шагом уменьшавшуюся, исчезая в толпе. Он ещё стоял, надеясь увидеть её хотя бы на мгновение, хотя бы издалека, потом боль охватила его, будто сразу с нею он потерял надежду ещё раз когда-нибудь её увидеть. Никогда ещё не была она так близка ему, как теперь, и никогда он так остро не чуствовал тоски, отпуская её. Точно не сказал ей того, что хотел, что должен был сказать этому единственному близкому ему человеку, и тяжесть невысказанного томила его.

Было рано, Степан зашёл пообедать в первую попавшуюся столовую. Он не принадлежал к любителям вкусно поесть, и отношение к еде оставалось у него деловым. Он совсем не принадлежал к тем, кто, идя обедать, размышляет, что взять на первое, второе и третье, и по дороге смакует будущие блюда. Он покупал шоколад и конфеты, но сам не ел их никогда. Вначале химерные названия блюд в меню заинтересовали его, но после узнал, что жаркое а-ля брош – обычная говяжья котлета, а таинственный омлет – простая яичница, и перестал обращать внимание на эти выдумки, на эти попытки разнообразить блюда с помощью названий и фантазий едоков. Вкус к духам, табаку и одежде развивался в нём, по пища не играла роли в его жизни, он относился к ней, как и всегда.

Оглядывая зал, посетителей и скатерть перед собою, молодой человек внезапно без какой-нибудь связи с предыдущим подумал: «Из Надийки вышла чудесная хозяйка. Борис не нарадуется».

Эта мысль была ему неприятна, как будто от знакомства с той девушкой в нём ещё остался не размолотый камень. Тяжёлым преступлением казалось ему превращение голубоглазой Надийки в кухарку, уборщицу, в сторожа постоянного быта молодого мещанина. Но разве тому чудаку Борису знакомо хотя бы чувство простого сожаления? Он всё скрутит, всё возьмёт в свои жилистые руки, будь то свёкла или женщина! Такая уж жестокая поповская натура.

Он отодвинул в сторону, борщ и начал задумчиво ковырять вареники с мясом, как вдруг в столовую вошла фигура в заплатанном пальто и бурой шляпе, держа перед собой что-то больше и странное. Это была арфа, и собственник её попросил разрешения развлечь уважаемую публику. Усевшись в углу на стуле и поставив меж коленями тяжёлый инструмент, взял он первые аккорды на грубых простых струнах.

Арфист играл известную арию из «Сильвы» и глухие звуки инструмента придавали этой любовной песне печальную глубину и нежность, выражая только часть желания, а другую тая в тихом трепетании тонов. Но Степан смотрел на исполнителя. Где он видел это длинное, холодное, но страстное лицо, эти острые чёрные глаза, которые вот-вот вспыхнут от скрытого огня?

Кто он? Татарин, грек, армянин? Какая судьба послала в печальное бродяжничество это мощное смуглое тело, повесила ему на плечи треугольную тяжесть, запрятала его жар в меланхоличные звуки струн?.. И как мог он сохранить в своих нищенствах гордость, горевшую в очах, это спокойное невнимание к публике, перед которой будет протягивать руку за копейкой? Он почувствовал в душе музыканта целый мир, свою дивную человеческую судьбу, свои муки и надежды. И взволновался, как волнуется тот, кто летит с земли на далёкую планету, удивился, как ребёнок, открывав игрушке спрятанный механизм.