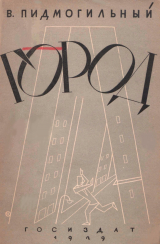

Текст книги "Город"

Автор книги: Валерьян Подмогильный

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)

Домой он пришёл в состоянии тёплой дремоты, охватившей его в кресле под фикусами. За всю дорогу от улицы Пятакова через пустынный Еврейский базар, который кажется ночью кладбищем, он не успел проснуться от сильного сна после душевного напряжения. Шёл вяло и не думал, смотрел не больше, чем необходимо было для ходьбы и во всём теле, в мозгу, в сердце ощущал сладкую, истому и потребность полнейшего забытья. В комнате машинально разделся и вытянулся на кровати, забыв снять носки.

Проснулся он в час дня и сразу сощурился от яркого весеннего солнца. Сквозь окно, против кровати, лились горячие лучи. Ложились на стену узором и ласкали лицо. Он схватился и сел на кровати, отдаваясь бессмысленной радости тепла и предчувствию близкого, необъятного счастья. И долго стоял, напрягая мускулы, купаясь в ярких потоках, которые омывали его, как исцеляющая вода. Потом подбежал к окну, раскрыл его и высунул во двор лохматую голову. Первое дуновение воздуха дрожью охватило его тело, второе он встретил приветливей, третье было уже привычное, бодрое и волшебное, будто гигантская солнечная рука протянулась к нему, гладила его волосы и ласкала его грудь. В душу его проникала новая сила, какая-то первичная мощь. Он видел, что прошлое растаяло в могучем сне и солнечном пробуждении, что нет у него воспоминаний, что он сейчас только родился в аромате весны, родился сразу взрослый, опытный, мудрый, полный сил и непоколебимой веры в себя.

Потом оделся торопясь, будто каждая потерянная минута была утратой, умылся и вышел на улицу. Весёлые люди разбрызгивали старые лужи зимы, растаявшие под смеющимся солнцем. И всё было как счастливая развязка трагической фильмы.

Он шёл прямо, без цели, без малейшего желания дойти куда-нибудь и остановиться. Пьянящее чувство гнало его вперёд, чувство полнейшей независимости, животная радость избавления от того, о чём вчера думал, На углу Владимирской и улицы Свердлова стояли девушки с полными корзинами цветов. Он купил два пучка синих подснежников и, не решившись приколоть их к пальто, аккуратно спрятал в карман.

Дома, после обеда, поставил цветы в стакан с водой. Они пахли зеленью, естественной сыростью растения, но это был проснувшийся запах жизни, которая выбралась из глухих недр земли, из мрака, холода, в жгучее сияние тепла. Скромные цветы улыбались ему маленькими знамёнами в большой жизни. Он поставил их на стол. Потом достал из кучи книг свой сборник.

Теперь только припомнил он, о чём писал, и читал свою книгу увлекаясь, как что-то чужое, удивляясь неожиданным образом мощному соединению вещей, отдельным словам, которые он предчувствовал, которые стояли там, где он бы их и теперь поставил. И всё читанное оживало перед внимательным взглядом и давало возможность вторично пережить радость прежнего творчества. Глубокое удивление охватило его, когда он кончил последнюю страницу. Неужели это он писал? Безусловно! На обложке чётко стояло его имя. Но душа его кокетничала, отказываясь от заработанной похвалы, как пятнадцатилетняя девушка, получив пышный букет из желанных рук. Может быть, это не ей? Но тут же, сразу, стыдливо улыбаясь, соглашалась принять подношение, о котором давно горячо мечтала. «Это ты», шумело в его груди. «Это ты, это ты», стучало его сердце. Он слышал симфонию хора, который пел ему песнь самолюбия, и сам проникался уважением к себе и к своему таланту. И вновь захотелось ему итти, блуждать улицами, улыбаться всему и всем, но он спрятал этот порыв внутрь и ещё раз перечитал свой сборник от начала до конца.

Теперь остался разочарованным. Отдельные ошибки волновали его. Неприятное чувство. О чём, собственно, он писал? Нигде на протяжении ста страниц не встретил он человека, который мучится и стремится к намеченной цели, преодолевает препятствия, борется с невзгодами, верит, ползает и возносится на высоты. Он не нашёл в своих страницах печального карлика с гигантским умом, мелкого зверя, несущего на щуплых плечах вечную тяжесть сознания; не нашёл волшебного ребёнка, который так мило плачет и смеётся среди разноцветных игрушек существования, жестокого воина, который умеет умирать и убивать за свои мечты, сурового бойца за далёкие дни. И это отсутствие поразило его. Зачем писать, если человеческое сердце не бьётся на его страницах? Мёртвыми показались ему его рассказы, где человек исчез под нагромождением вещей.

Он вяло поднялся и лёг, положив под голову руки. Значит, он не нашёл человека, а что же кроме него достойно внимания? Без него, всё теряет смысл, становится бездушной схемой, призывом в безвоздушном пространстве. Наивная вера старины, что человек есть сумма вещей, что для него создан мир и зажглись звёзды, блеснули ему единственной правдой земли, высшей над всеми правдами и доказательствами. Из этой печали за давнее непонимание основ жизни добыл он первые нити своего горячего творчества.

Он напишет повесть про людей.

И когда подумал это, страшная тоска охватила его от бессилия перед этим величайшим заданием, тяжесть которого он почувствовал остро, ярко, незаметно увеличивая в воображении все трудности работы. Как соединить массу собранных фактов, как сплесть эту массу наблюдений в одно общее стройное целое, точное, как механизм часов. Как выявить в нескольких тысячах строк бесконечное разнообразие людей, их мыслей, настроений, желаний и действий? Так, чтоб человек выступил весь, без купюр и ретушёвки, таким, каким он есть в действительности, со всеми высокими и низкими порывами и преступлениями, с сожалением, подлостью и преданностью? Нет, это совсем ему не под силу! Надо сразу отказаться от такого размаха и предостеречь себя от неприятностей неудачи. Да и вообще, надо бросить эту литературу, которая, насколько он мог вспомнить, платила ему за муки литературной печалью разочарований.

Он лежал, стиснув зубы, прислушиваясь не столько к своим безнадёжным мыслям, сколько к чему-то едва ощутимому, невыразимо далёкому, как воспоминание о сне. Надежда? Нет, в нём родилось большее, чем надежда! Внезапно он забыл обо всём: о себе, о своих намерениях, он как будто перестал существовать, раскрывшись в страстных мечтах. Неведомые лица заполнили его комнату, лёгкие и прозрачные творенья его возбуждённой фантазии задвигались перед ним в тихом предвечернем сумраке. Без малейшего усилия давал он бытие массе тел, одевал их, не зная зачем, утонув в сладкой дремоте, где нарождалось это призрачное царство. Не ощущал ни действия воли, ни напряжения чувств, ни наслаждения от этого творческого отблеска – он заглох, онемел, замер, чтобы не прервать своим неудачным вмешательством блестящего течения мыслей. И вот неожиданно эти дивные фигуры, неожиданные гости его убогой неприглядной квартиры начали улыбаться, плакать, жаждать и бороться, задвигались и ожили под дыханием ненависти и любви!

Степан вскочил. Не сошёл он с ума? Галлюцинация? Но он так ясно слышал голоса! Минуту Степан сидел неподвижно, слушая испуганный трепет сердца, единственный звук, который казался ему реальным в тишине тёмной комнаты.

Целую неделю, длилось это таинственное опьянение.

Из того, что он видел и слышал, что подсмотрел в себе и около, он мысленно вырезывал фигуры и сшивал их тонкими нитками сюжета. Не писал, а только выдумывал, даже не думал, что об этом надо будет писать – такое жгучее, сладостное удовлетворение давала ему эта фантастическая, желанная работа, превращаясь в доступную цель, впитывая все его интересы и стремления.

На службе и на заседаниях он был хорошим автоматом, заведённым механизмом, который исполняет сумму необходимых действий, делает привычные реакции на внешние раздражения, обладает способностью отвечать. Все чувства его сосредоточились в мечтах.

В связи с этим он изменил отношение к себе. Теперь уже не позволял себе есть, когда захочется и что захочется. В назначенный час, садился обедать, ужинать, выбирая еду питательную, главным образом овощи и каша. Выходя на улицу, аккуратно закутывал шею кашне. Заботливо проветривал комнату и уменьшил порцию табака днём, чтобы вечером курить больше, не выходя из границ, за которыми никотин начинает вредить. По утрам стал заниматься гимнастикой нервов по системе доктора Анохина, и иногда обращался к себе во втором лице: «Ложись спать» или: «Иди, немного погуляй». Со знакомыми был вежлив, как всегда, но втайне чувствовал своё превосходство – даже немного смешно было, что они здороваются и говорят с ним, как прежде. Неужто никто не заметил великого порыва, охватившего его существо? Тем хуже для них. Временами, отдаваясь сладкому чувству самовлюбления, он, усмехаясь, думал, какую чудесную вещь он напишет и как поразит тех, которые ничего не замечают!

Поэт Выгорский, озабоченный его долгим отсутствием в пивной, зашёл к нему в редакцию.

– Что с вами? Вы, верно, сели писать? – спросил он.

– Почти. Обдумываю.

– О, это самая счастливая пора, весна творчества, – вздохнул поэт. – Это платоническая любовь, – сказал он, – а за ней начинается тоскливая семейная жизнь.

И внезапно спросил:

– Знаете ли вы, как ошибается большинство, употребляя термин «платонический»?

– Знаю, – ответил Степан. – Только слово это почти не употребляется.

В тот же день к Степану зашёл ещё один посетитель, которого он меньше всего ждал: пришёл Максим Гнедой, бухгалтер Кожтреста, в потёртом пальто, но с независимым видом. Он развалился на стуле у стола Степана, а когда юноша вопросительно посмотрел, промолвил усмехаясь:

– Я подожду, пока ты освободишься.

Вначале Степан подумал, что недослышал, но, освободившись от молодого графомана, приносившего в редакцию каждую неделю по рассказу, начал с Максимом разговор и действительно убедился, что бухгалтер не только говорит ему «ты», но называет его просто «Стёпой».

В семействе Гнедых произошло немало перемен. Все жили теперь вместе – «хоть на старости по-человечески», как заметил Максим. С рыбной лавочкой случилась неприятность – пошла в ликвидацию из-за проклятых налогов. Но несмотря на это старый Гнедой торгует рыбой с лотка на Житном базаре, а Тамара Васильевна – галантереей, так что понемногу зарабатывают. Только он, Максим, бедствует. Дело в том, что в Кожтресте, где он был бухгалтером, случилась небольшая неприятность с деньгами, и он должен был оставить должность, чтобы избавиться от недоразумений, В сущности, это чепуха, он даже рад этому случаю, потому что надоело сушить голову цифрами, которые убивают душу, особенно ему, человеку живому и независимому. Поэтому он решил переменить должность.

– Стёпа, – сказал он, – ты знаешь, что я всегда любил книгу. Помнишь мою библиотеку? Жаль, что продал её, но должен был! Разные бывают случаи, как ты сам понимаешь.

Он хитро усмехнулся, как бы намекая. Но молодой человек ещё не совсем понял, к чему ведёт бухгалтер. Но скоро всё разъяснилось. Максим думал получить должность заведующего магазином Госиздата или хотя бы помощника заведующего, и в этом деле Степан должен был ему помочь.

– Ты – человек известный, – добавил Максим, – с коммунистами встречаешься, а в наше время без протекции никуда, без поддержки, сам знаешь, умереть можно.

И снова усмехнулся. Степан вяло согласился, возмущаясь в душе, что этот жулик предъявляет на него какие-то права. А Максим сказал:

– Так я заявление тебе напишу, а ты передашь кому надо и словечко замолвишь.

Написав, он всё-таки не уходил. Попросил папироску и закурил.

– Хороший табак куришь, – сказал он неожиданно. – Помнишь, я тебя угощал?

Он нервно дёрнул головой. Потом заговорил тихо:

– У меня есть пять альбомов с марками. Теперь я в таком положении, что должен их продать. Но не хотелось бы кому-нибудь чужому. Они мне очень дороги. Купи, я возьму недорого, сто рублей, это всё равно, что даром. По знакомству.

– Нет, марки мне не нужны, – ответил Степан.

Тогда Максим начал уговаривать его. Подобной коллекции не найдёшь во всём Киеве. Кроме того он может уступить свои права члена всемирного товарищества филателистов. В крайнем случае, он уступит двадцать пять рублей и часть денег на выплату.

– Не надо, – сказал Степан.

Максим вздохнул.

– Ну, если так, одолжи хоть червонца три на неделю.

Степан дал ему пять рублей и решительно поднялся.

– Я иду, иду, – заторопился Максим. – Когда же ты к нам придёшь? Нехорошо забывать знакомых, нехорошо! У нас весело теперь, компания собирается. Поём. Мамаша за последнее время поправилась, совсем молодец. Заходи! А со службой когда наведаться?

Месяца через полтора, – ответил Степан. – Раньше ничего не будет.

Максим распрощался с ним по-приятельски, но с примесью предупредительного уважения. От дверей он ещё раз вернулся и неловко сказал:

– Ты, может быть, сердишься на меня, Стёпа, я ж тогда по-глупому… сам каюсь.

– О, пожалуйста, пожалуйста!

Когда Максим наконец ушёл, молодой человек дёрнул плечами. Комедия! Только подумать, что когда-то была какая-то Мусинька, какие-то трагедии, даже драка!

С тех пор минули тысячелетия. И вот ненужное, бессмысленное прошлое протягивает ему руку. Чорт знает что! Прошлое должно знать своё место и не рыпаться. Заявление Максима он порвал и выбросил в корзинку.

Наконец с повестью кончено, то есть додумано до конца со всеми подробностями. Произведение было в его голове, как цветная прозрачная фотография. Вначале Степан задумал огромную вещь в трёх частях, где действующих лиц было не менее сотни и время действия длилось десять лет. Потом сжал его до двух частей и выкинул три десятка персонажей. Потом сократил ещё часть, оставив повесть размером в четыре-пять листов, с двенадцатою участниками. Под давлением его творческого пресса из первоначального плана выбрасывалась вся мелочь, случайность, дешёвые эффекты и трагедии, лишние разговоры и эпизоды и осталась сгущённая пружинистая масса, которая держалась формы под дальнейшим давлением. Это был болезненный процесс отсечения живого тела, жадно цеплявшегося за жизнь. Но он, как суровый хирург, причинял боль во имя будущего здоровья. Ему было приятно, что только сейчас можно осуществить лишь частицу огромного задания, которое стояло перед ним. Ему было известно, что за всю жизнь свою он осуществит небольшую часть замыслов, ибо неизмерима душа человечества. Но из отрезков того материала, который проработал, Степан вылепил сюжет для киносценария и скомбинировал несколько тем для следующих повестей. Теперь он был обеспечен с этой стороны приблизительно на год интенсивной работы. Теперь можно писать.

Купив полстопы линованной бумаги, юноша сел к своему столу и взял карандаш со священным трепетом жреца, который занёс нож над жертвой. Этого момента он боялся. И – о радость! – написал первую главу, потом другую, третью – легко, не останавливаясь, не ощущая напряжения. Слова лились потоком. Он бросил перо, сжал в восторге руки и поднялся. На сегодня довольно.

Но на другой день не написал ничего. Сидел, ходил, ложился, но ни одного слова не выдавил на бумагу. Точно движение его фантазии внезапно остановилось и в голове остались мёртвые сгустки, которые не в силах был растопить его горячий темперамент. Он знал, что и как писать, только между замыслом и бумагой выросла пропасть. Вначале он возмущался, потом уговаривал себя, в конце концов задумался. Откуда этот неожиданный кризис? Быть может, следующие главы построены беспорядочно и эта задержка есть просто знак предостережения?

Потом решил, что следует отдохнуть. Надо беречь себя! Он просто духовно устал. Нельзя же гнать себя безжалостно! Надо забыть па день-два о работе, развлечься, погулять и обновить силы. Только как?

Внезапно воспоминание о Зоське окружило его радостной теплотой. Зоська! Славная, весёлая подруга, верный товарищ его блужданий! Он вспомнил её маленькую фигуру, милые усмешки и внезапные печали, наивную домашнюю философию и жгучие поцелуи. Захотелось увидеть кудряшки на её лбу, услышать её ласковый шопот и сидеть на коврике у её ног, «возле ног королевы». Он ощутил её так, будто пред тем она вышла, из комнаты и сейчас должна была вернуться. Спохватившись, юноша посмотрел на часы. Ещё не было шести. Можно пойти с ней в кино, а потом позвать её к себе в гости. Это чудесно. Они устроят здесь маленький пир примиренья, и наплевать на то, что будут шептать в своих норах соседи – мещане!

Степан, полный радостных мыслей, начал торопливо надевать праздничный костюм. Правда, между ними произошло недоразумение. Женитьба, конечно, чепуха, но он был на неё немного сердит. Он не возражает. Но извиняется. Чувствовал, что между повестью и разрывом была какая-то непонятная связь, и жалел, что не устроил себе своевременно двухнедельного отпуска. А так – немного неприятно.

«Если она действительно любит меня, – подумал он, – то не должна сердиться».

Юноша быстро дошёл до Гимназического переулка и позвонил у знакомых дверей. Старая женщина в фартуке ему открыла.

– Можно видеть Зоську? – спросил он.

Женщина удивлённо переспросила:

– Какую Зоську? Голубовскую?

– Да.

Женщина всплеснула руками.

– Разве вы не слыхали? Она отравилась.

– Умерла? – спросил Степан.

– Как есть умерла, – сочувственно вздохнула женщина. – Царство ей небесное! – Она перекрестилась.

– А вы… откуда знаете? – спросил юноша.

– Как, – обиделась женщина, – по соседству живу, да чтобы не знать. Может быть, к ним пройдёте?

– Нет, – сказал Степан.

Они стояли минуту молча, глядя друг на друга. Степан – угнетённо, женщина – с интересом.

– А вы кто такой будете? – спросила она.

– Я… Степан Радченко, – ответил он.

– Родственник, может быть?

– Знакомый.

– Не увидите уже, – вздохнула она, – ну, померла как есть!

Он медленно пошёл прочь, а она глядела ему вслед некоторое время, потом громко захлопнула дверь.

На улице юноша остановился. «Надо зайти к родителям её и расспросить обо всём подробно, – думал он. – Может быть, она оставила мне письмо? Где её похоронили?» Но думал вяло, точно думал кто-то другой, нудно, тоскливо склеивая обрывки мыслей. А сам он был совершенно пуст. Утратил ощущение своего существа и ощущение света над собой. Будто был ничто, нигде, никогда. Боялся поднять глаза, чтобы не увидеть кругом эту пустоту.

Он вздрогнул, съёжился и пошёл, с ужасом наблюдая своё движение. Потом стал размышлять, чем вообще можно отравиться? Сулемой, стрихнином, синильной кислотой? Какая разница между действием этих ядов? Каким из них отравляют мух, покупая в аптеках тёмные листы, где написано большими буквами с восклицательным знаком: «Смерть мухам!»? И что такое смерть? Как может человек исчезнуть так, чтобы его больше не увидели? Как можно умереть не на день, не на неделю, не на год, а «умереть как есть»? Значит, и он может умереть? Какая бессмысленность! Какое страшное недоразумение! «Это невозможно, – говорил он сам себе, – это невозможно!»

Казалось, что он свободно может лечь под трамвай, проколоть сердце ножом, пить какой угодно яд и всё-таки остаться в живых.

Он поднял глаза, надеясь увидеть кого-нибудь из знакомых, подойти к нему, но встречные лица были чужими… И какими-то неживыми. Так, будто они, уже давно умерли, давно уже приняли яд. И он внезапно почувствовал себя единственным живым в безграничном царстве смерти.

Наконец решился подумать: «А может быть, она… случайно?» Вместо ответа сумасшедшая печаль охватила его. Хотелось бежать, кричать, ползать на коленях, умолять, выть. Чтоб кто-нибудь наказал! Чтоб кто-нибудь простил!

Потом сожаление обволокло его глаза. Ему захотелось сидеть у могилки, среди молодой поросли, украшать могилку васильками и плакать. Он явственно, болезненно ощущал ту недостижимую связь, которая плетётся между исчезнувшей душой и душой живой, которая стремится в потустороннее в бездумном порыве. Она становилась доступной его возбуждённым чувствам, входила ему в душу, как тёплое веяние. Это ощущение было невыразимым и светлым-светлым. Он думал в тоскливой радости: «Зоська, тебя нет, но я твой навеки. Каждый год буду приходить к тебе когда цветёт земля. Ты умерла для всех, но не для меня».

Но на пороге дома его вновь охватила тоска – ужас вечера и предстоящей ночи.

У входа он встретил комиссионера, который так долго и неудачно искал ему комнату. Комиссионер сиял от удовольствия.

– Ну, есть комната, – лукаво сказал он. – Но какая! Настоящая комната, одним словом.

– Не нужно мне комнаты, – хмуро ответил Степан.

Комиссионер откровенно удивился. Хорошая комната всегда нужна! Зачем же он прибежал сюда сам? Зачем же он тогда целый месяц бегал по городу? Но какая комната! Как только товарищ увидит её, так сразу и начнёт в ней жить!

И Степан согласился. Лишь бы что-нибудь делать. Лишь бы не быть в одиночестве. Да и комната в конце концов ему нужна.

– Хорошо, – сказал он, – подождите, деньги возьму.

И они поехали вдвоём в Липки.

– Но вы только увидите, какой домик! – увлечённо говорил комиссионер, когда, сошли с трамвая. – Конфетка, а не дом. Ну, как здесь не жить?

Дом был, действительно, показной, семиэтажный, с массой окон, загоравшихся ранним золотом огней.

Они сели в лифт, и этот способ передвижения очень понравился Степану. Сидя в кабинке, Степан решил нанять комнату. Но и она сама говорила за себя. Это был небольшой, светлый, хороший кабинет, с паркетным полом, центральным отоплением, оклеенный сине-серыми новыми обоями, с двумя окнами, откуда виден был безграничный купол неба и далёкий горизонт за рекой. Да, о, такой комнате он и мечтал! И юноша сразу представил, как разместит мебель и как приятно ему будет работать.

«Тут я начну писать», – думал он.

Просили дорого, и он долго торговался. Наконец сошлись на ста пятидесяти отступного плюс расходы по ремонту, плюс комиссионеру десять процентов за услугу. Он дал деньги, документы и завтра должен был перебраться.

Из комнаты он выходил последний, и когда погасил электричество тяжёлая печаль проснулась вновь. Было тихо, темно; окна синели, как большие мёртвые лица. Он взволновано стиснул руки и помимо воли почти во весь голос сказал:

– Прощай, Зоська!

Всё молчало кругом, но ведь молчание – знак согласия.

Он быстро вышел, со страхом закрывая за собою двери. Комиссионер, получив деньги, исчез не попрощавшись, а хозяева раскланялись с ним вежливо. Он ещё условился с ними о какао утром и отдельном ключе от парадных дверей.

Потом позвал лифт и мягко спустился вниз.

На улице он остался снова один и вновь страшное беспокойство охватило его. Был восьмой час. За два часа произошли два необычайных происшествия. Два – он помимо воли поставил их вместе. Но какая связь между тем и счастливой ликвидацией жилищного вопроса? Ему внезапно показалось, что ступил вперёд, вверх, оставив кого-то на пройденной ступени. Но на это тайное соображение, которое еле слышно коснулось его головы, душа заныла ещё сильней.

На улицах он не встретил знакомых. В этом не было ничего особенного, но ему показалось, что все его покинули. И внезапно вспомнил, что сегодня 19 апреля, тот вечер, который он должен был провести с Выгорским, уезжавшим путешествовать. Он радостно встрепенулся и прибавил шагу.