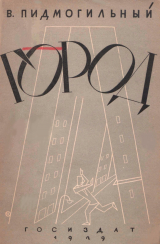

Текст книги "Город"

Автор книги: Валерьян Подмогильный

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)

Чем дальше, тем больше начинал волновать Степана Радченко вопрос об его рассказах. Пора было получить из журнала ответ, но редакция молчала. И стереотипная надпись на обложках, гласившая, что по поводу неодобренных рукописей редакция не переписывается, вставала в его глазах гнетущим фактом. В этих строчках звенел похоронный марш его дерзким надеждам, которые сразу обхватили его и бросили в неизвестное тёмное русло, в водоворот. С каждым днём росло в его сердце сомнение в себе. Душа его болела, но инстинкт самосохранения уверял его, что болит не душа, а тяжело ему оттого, что жизнь его течёт неправильно.

Ему пришло в голову, что питание в Нарпите недостаточно полезно для его организма, и он перешёл в частную столовую; потом стало казаться, что он мало бывает на воздухе, и он стал гулять днём, не обращая внимания на грязь и непогоду. Получив лёгкий насморк и бронхит, Степан страшно перепугался и старательно рассматривал мокрый от мокроты платок, ища на нём следы туберкулёзной крови. И хоть никогда не находил ни одной капельки, страх за своё здоровье не давал ему покоя. Трогая свои бицепсы, находил в них утрату прежней упругости, вялость, неохоту двигаться. И правда, подчас от этих внимательных обследований тело его мякло, млело, услужливо давая доказательства бессилия, и тогда Степана охватывала печаль и недовольство собой.

И вот как-то, составляя план ближайшей лекции, он начал просматривать «Fata morgana» Коцюбинского, выбирая отрывок для переложения. С педагогической рассеянностью переворачивая страницы, юноша незаметно заинтересовался и начал внимательнее вглядываться в отдельные строчки. Печальная гармония образов увлекла его, слова, загораясь новым смыслом, распахнули пред ним беспредельные перспективы новых гармонических сочетаний и внезапно загорелись множеством двигающихся светлячков, скользивших и гаснувших в белых полях страниц. Он сидел, прикованный к фосфоричным страницам, тонкое пламя которых оставляло в его груди болезненный след.

Никогда не читал он так жадно и не ощущал такого глубокого слияния с прочитанным. В книге, для него

не новой, он нашёл новое пьянящее очарование величием творчества, мощностью резца и насыщенностью красок. Веки его поднимались и пальцы двигались по столу, а окончив, Степан почувствовал муку, муку жаждущего, который, хлебнув глоток воды, только раздразнил жажду. Огромное произведение, которое складывалось перед его глазами по кирпичу, придавило его своей громадой. Уронив голову на руки, слушал он затихающее эхо строк, как далёкую песню. И оттуда, из той дали, из пустоты, которая из тишины родилась, повеяло на него мертвящим холодом.

– Никогда, никогда я не напишу ничего подобного, – шептал он горько.

Теперь он понял бессмысленность своих грёз. Писатель! Кто коварно подсказал ему это название? Откуда взялась у него сумасшедшая уверенность, так долго манившая его? Теперь он видел всю необоснованность своих грёз. Мало ли что захочется каждому! Мало ли что ни мечтается, но только идиоты гонятся за мечтами! Он казак, скачущий на палочке вместо коня! Глупец, безнадёжный глупец! И ради грёз забросить науку, институт, свести к нулю годы тяжёлой работы, выношенные планы, обязанности наконец! Перед кем? Хотя бы перед собою!

Не понимая теперь, как всё это могло произойти, Степан перебирал причины своего падения. Выгорский! Вот кто сбил его с толку, вот кто послал в журнал его рассказы! И кто его просил? Проклятый искуситель! И вместе с тем тёплая благодарность просыпалась к суровому критику, который прогнал его из дому, даже не выслушав.

Правда, его рассказы были напечатаны, но что из этого следует? Каждый может случайно написать пустяк, Разве мало мелькает в журналах случайных имён, чтобы никогда не появиться снова. А может быть, он и будет писать, но писать вещи, которые исчезают безвозвратно, создавая собою среду, где развиваются и работают настоящие мастера. Чтоб стать ими, нужна вера, нужно чувствовать свою творческую силу, как чувствуешь физическую. Разве знают они неверие? Но быть фоном для чужого блеска – этого он не хотел. Даже голову сжал при мысли, что может стать лестницей, по которой будут подыматься другие.

Затем почувствовал усталость и жалость к себе. Бедный парень! За что он страдает! Ну, ошибся, увлёкся! Он молод, это так естественно. А теперь – конец. Но что делать? Степан поднялся, вытягивая онемевшие руки. Сколько он сидел? Час, два? Медленно надел он пальто и вышел на улицу.

Ноябрь. Осень переходит в стадию старческого маразма, дни её сочтены, слёзы выплаканы перед неминуемым концом. Она стала тихой и холодной, нахмуренной и спокойной в ожидании снежной метели, и каменные звуки города глуше звенели в этой предсмертной пустоте. Чувствуя облегчение на воздухе, готовый бежать из душивших его степ, Степан надвинул на лоб шапку и незаметно дошёл до Сенного базара, вышел на Большую Подвальную и остановился около решёток Зологоворотского сквера, где уснувший фонтан возвышался среди бассейна, полного мёртвых листьев и зелёной воды дождей.

Никого. И ему захотелось войти в сквер, блуждать тропинками, ступать ногой по шелестящей листве. Там, в углу, он порвал когда-то рассказ. И это воспоминание стало ему близким и дорогим.

Потом двинулся дальше в печальном спокойствии и с желанием заснуть. В тишине подошёл к Владимирскому собору. Странное волнение просыпалось в нём.

Институт был по соседству. Разве зайти? Со жгучим интересом, будто собираясь увидеть что-то запретное, вошёл он в широкие двери институтского подъезда. Открывались они туго, сжатые мощной пружиной, и от усилия воскресло воспоминание о прошлом.

Но попав в длинные коридоры, темноватые и душные после улицы, по которым двигались взад и вперёд, вверх и вниз по лестнице десятки фигур, слышался гомон голосов, омывая жилы дома, он почувствовал в душе холодок. Надвинув шапку ещё ниже, боясь быть узнанным, он подошёл к стеклянным дверям аудитории. Шла лекция. Он смотрел на скамьи, густо усеянные молодёжью, на лектора, хорошо знакомого, замечал то там, то сям движения внимания. И никакого волнения и боли в нём не проснулось, и мучившее его раскаяние заглохло от чувства отчуждённости.

Степан отошёл и осмотрелся глазами бурлака, пришедшего домой после бесконечных блужданий. И не нашёл ничего родного. Всё стало до того чужим и далёким от воспоминаний, что даже не стоило сожалений. Встретившись с пережитым, он понял, что вернуться к нему не может, что эти стены для него навсегда чужие и шум этот не позовёт к себе и не разбудит.

Вышел он с тем же самым тоскливым чувством, с каким впервые вступал на землю города; увидел запутанные узоры улиц, где можно бродить часами, блуждать до слёз и изнеможения по голым камням, которые обозначал горизонт зубчатыми чертами; ощутил те невидимые стены, которые стали пред ним на границе степей, и опустил обессиленный взгляд, желая примирения.

Вечером пришла Зоська. Он схватил её за руку и стал молча целовать.

Она удивилась:

– Что с тобой, божественный?

– Зоська, – сказал он, – ты единственная, у меня никого больше нет.

Она вздохнула:

– Ах, какой ты лгунишка!

– Никого, – продолжал он. – Ни родных, ни знакомых. Я один-одинёшенек в целом городе, и сегодня я себя чувствую так, будто я здесь первый день. Тяжело мне.

– Ему тяжело, – усмехнулась Зоська спокойно.

– Не смейся, – ответил он печально. – Ты не знаешь, что я думаю и как я мучаюсь.

– Он мучается.

Юноша вздохнул и отчаянно прошептал:

– Я больше не могу! Зачем? Разве это любовь? Мне опротивело кино. Нудно мне от этих картин. Я хочу быть возле тебя. Вдвоём, только вдвоём! Не бойся, – прибавил он горько, – я тебе ничего не сделаю. Мне не нужно этого, я и так тебя люблю. Ты же не знаешь меня, совсем не знаешь. Это глупость – вот так, как мы. Мне будет легче, если ты хоть на час будешь только со мною. Мне хочется сесть возле тебя и всё рассказать…

– А мне до этого какое дело?

– Не говори так, ты так не думаешь, – просил он. – Я не могу сейчас шутить. Дело серьёзное – понимаешь? Серьёзное! Зоська, придумай что-нибудь, потому что я ничего не могу придумать. Ну, быстрей!

Зоська задумалась. Потом воскликнула:

– Придумала!

– Говори.

Она кратко изложила свой хитрый план. У неё есть подруга, которая служит в Церабкоопе. Комната пуста до четырёх часов. Понятно? Допустим, она хочет готовиться к испытаниям в вуз, а дома негде заниматься с репетитором.

– Зоська, – воскликнул он увлечённо, – ты гений! Так бы зацеловал тебя!

– Правда? – Она таинственно добавила: – Идём на Шевченковский, там темно, и мы поцелуемся.

Домой он пришёл совсем спокойный. Зоськин план ему ужасно нравился. В дневных встречах с девушкой, такой любимой и дорогой, встречах тайных, где-то в чужой комнате, он ощущал сугубо городскую романтику. Мысли о них льстили его самолюбию и пели в душе, как сладкая песнь.

В такие минуты душевного затишья у него, как хорошего хозяина, появлялась потребность убрать свою комнату, вынести сор, пересмотреть бельё. Малейший беспорядок нервировал его. Закончив уборку, Степан сложил книги ровными стопками, вытер грязь, застлал стол белой бумагой и сел отдыхать от работы.

И думал: в молодости естественны мечты о славе, хотя из тысячи достигает славы один. Если бы юноше сейчас показать его дальнейшую судьбу, он бы перестал тосковать, всё послал бы к чертям и пошёл бы в бродяги. Выходит, что обманы нужны!

Он отдыхал и тешился мудростью своих размышлений. Надо жить – как все живут. Простой, обычной жизнью. Завести знакомых, ходить в гости, развлекаться, читать газеты и переводные романы. Что ещё? В конце концов он устроился лучше других. Лекции дают ему кусок хлеба. Украинизация будет продолжаться ещё года два-три, потом он поступит на службу. Он будет учительствовать тут в городе, а это сделать легче всего, нужно только углублять знание языка, становиться настоящим спецом. Он курил и в тучах дыма видел свою спокойную будущность.

VI.

Через два дня Степан впервые пошёл на дневное свидание с Зоськой. Войдя в небольшую комнату, наполненную специфическим запахом женщины—пудры и одеколона, он невольно заволновался. Но вдохнув этот хмельной воздух, почувствовал себя лёгким и бодрым. Быстро оглядев комнату, он увидел и Зоську, фигура которой исчезла за газетой. Она делала вид, будто читает и не слышит его шагов. Только две ножки, обутые в тонкие туфельки, свисали от колен вниз из-под края тёмного платья.

– Панна Зося, – молвил он важным басом, – пожалуйте заниматься.

Она молчала. Тогда Степан вырвал из рук газету.

– Осторожней! – воскликнула она.

Он на мгновенье остановился, увидев её в одном платье, без шляпы и пальто.

– Чего ты смотришь? – спросила она. – Где же книжки?

Он опустился к её ногам, обвив ей колени.

– Зоська… это ты?.. – шептал он. – Зоська, ты моя?.. Немного погодя, Зоська говорила печально:

– Ты быстро просветил меня, божественный.

Он был счастлив. Хотелось шутить.

– Да что же тут учить? – ответил он.

– Ты испортил меня, – говорила она. – Теперь я пропащая.

– Сама виновата, – сказал он. – Зачем было закрываться газетой?

Зоська махнула рукой.

– А всё равно! Ты что хотел рассказать мне?

– Я?

– Ты же говорил, что сядешь около меня и расскажешь.

Он вспомнил.

– Это ерунда! Впрочем, расскажу, если хочешь. – Ей-богу, пустяки! В прошлом году я был студентом…

– Знаю, – сказала Зоська.

– Разве? По глупости начал писать рассказы…

– Знаю.

– Откуда? – удивился Степан.

– Ты ж читал в институте. На вечере.

– Неужто ты была?

– Я и цветок тебе бросила. Только ты не поднял.

– Это ты?!. Дорогая!

Он обнял её, утопив в поцелуях окончанье рассказа.

Расставаясь с Зоськой, он думал: «Сама судьба свела нас. Это чудно».

Встречались они дважды в неделю: в среду и пятницу. Кроме того, по отдельному условию, должны были ходить в кино, на выставки и в театры.

Вернувшись, юноша получил необычайной формы конверт и прочёл, что сборник его принят, Главлитом разрешён, гонорар причитается в размере трёхсот пятидесяти рублей, и договор для подписания прилагается.

Степан прочёл его и кинул на стол. Ведь собрался он избавиться от писательства, – так нет, само привязывается!

«Снова морока», – подумал он.

VII.

Литературная жизнь начинается там, где есть люди, умеющие всё время говорить о литературе. Конечно, не о литературе как таковой, а о мелочах быта писателя, профессиональной стороне.

Литература складывается из творчества, литературная жизнь – из разговоров литераторов. И на их устах каждый факт жизни волшебно становится литературным фактом, анекдот – литературным анекдотом. Калоши – литературными калошами, как будто все члены его тела имеют волшебную власть придавать своим вещам ощущение литературной ценности. Легенды о богоравных певцах, которые получали за песни ласку деспотов, царевен и состояние, нигде так мощно не звучат, как в сознании писателей, готовых без жалости глаголом сжечь сердца людей. И наплевать, что сердца эти под влиянием библиотек становятся с каждым разом огнеупорнее: писатели упрямо живут надеждой на свою избранность, на исключительное отношение к себе, на исключительные функции свои, оживляя в пережитках прошлого корень творческого порыва. И хотя как ни нудна и ни надоедлива эта бесконечная лента литературных новостей – кто что пишет, кто что думает, кто что про кого сказал, кто кого собирается ругать или хвалить, куда кто едет отдыхать и сколько зарабатывает, – от шуршания всего этого возникает родной дух настоящей, не кустарной литературы, дух скрытого соревнования, и в контуре этой ленты и лежит та среда, где литературные вояки собираются и курят трубки мира перед дальнейшим походом.

К этой литературной жизни начал причащаться и молодой писатель Стефан Радченко, чуть ли не каждый день посещая редакцию журнала, где на скамьях и стульях собирались около двенадцати часов известные, малоизвестные и совсем неизвестные литераторы. Побыв час, полтора в их обществе, уходил удовлетворённый, хотя всё время молчал, не имея нужного запаса злободневных знаний и будучи новичком, чтобы иметь право высказаться. Известно, что самые умные мысли вызывают недоверие, если говорит их лицо неизвестное, а с известных уст и глупости собирают хвалу; так же и здесь, как и везде, нужно было заработать право на внимание или качеством своей работы или хотя бы постоянным присутствием. И Степан с удовольствием отбывал свой литературный стаж.

«Что ж, – думал он, – если выходит так, что писательство выпало мне на долю, если инстинктивно я уже сделал столько шагов, что останавливаться стыдно, то должен и дальше итти, связываясь с теми, среди которых придётся работать, показывать себя, напоминать о себе, вплетаться в цепь литературных знакомств как литературой особе».

Вначале в новом товариществе он чувствовал себя неприятно, потому что никто не обращал на него внимания, иногда не хватало ему места, и слышанные разговоры увлекали его своей недоступностью, но чем больше он там бывал, тем быстрей со всем познакомился; познакомился с личными достоинствами тех, кого приходилось встречать, достоинствами часто не великими, не пропорциональными свободе их поведения, и с радостью замечал, что среди них он не последний. Он с нетерпением ждал выхода сборника, ибо только он мог дать ему настоящий литературный паспорт, вместо временного удостоверения журнальных рассказов.

Вначале его просто терпели, потом привыкли, наконец он приобрёл симпатии своим простодушием, и входя мог уже услышать приязненный голос:

– А, вот и Радченко!

Это радовало его невыразимо. Как-никак, а он, выходит, добыл себе в литературе краешек, хоть уголок места для сиденья! И как-то осмелившись, во время спора, в минуту тишины, краснея, пробормотал:

– Мне так тоже кажется.

Было неизвестно, что такое ему так кажется и какую сторону он хотел поддержать, но мысль свою выразил и был горд целый день, – он принял участие в литературном споре.

Больше всего интересовали его, конечно, литературные группировки. Каждая из них имела своё название и вывеску и казалась юноше чем-то вроде коллектива для сбыта продукции своих членов. Ему очень нравилось, что члены каждой компании старательно защищают, выдвигают, вытягивают друг друга, а противников безжалостно топят. Да и сам Степан нуждался в точке опоры. Присматриваясь к людям, прислушиваясь к мыслям, он отбросил те группы, что не подходили к идеям и настроениям, а из мало-мальски подходящих не спешил выбрать, ожидая выхода книги, чтоб не войти в неё незаметным. Приятели ведут за собой врагов, вещь известная. Но познакомиться с внутренней жизнью группировок, своими глазами увидеть те условия, в которые будешь поставлен, было не так легко, потому что в обстановке междоусобных войн собрания происходили закрыто, и терпеть присутствие постороннего на заседаниях, где обсуждались планы нападений и дислокация вражьих сил, они, конечно, не могли.

С первым снегом в город вернулся поэт Выгорский. Встретились они старыми приятелями.

– Ну, пойдём, – сказал поэт.

– Куда?

– Пиво пить.

Они зашли в полутёмное днём помещение, со множеством свободных стульев и столиков у стен и посреди комнаты. Пахло не выветривающимся запахом пива и вымытым полом.

– Это моя любимая пивная, – сказал поэт. – Пару пива!

– Тошно здесь как-то, – сказал, садясь, Степан.

Он с интересом смотрел на стойку со съестным, на плохонького хозяина в пиджачной паре и сапогах, на плакаты пивоваренных товариществ на стенах и на сочный рисунок свежего рака перед собой.

– А я люблю пивную днём, – говорил поэт. – Люблю затхлый воздух, где остался запах сотен людей, люблю эту сырость пролитых напитков. И тишину. Чудное настроение овладевает мной. Я лучше вижу. Если хотите знать – обдумываю здесь свои стихи.

Он выпил.

– Я скучал по Киеву. Подъезжая, стоял у окна вагона и смотрел – широко он раскинулся по горам, как огромный краб. И дома кажутся картонными. Великий, Волшебный! Когда вышел из вагона, когда почувствовал под ногами его почву, когда увидел себя в нём – я задрожал. Это глупость, конечно. Но где вы найдёте такой простор, такую могучую ширину улиц? И на каждом шагу – воспоминание: ступаешь ногами по следам предков. Вчера я обошёл его, осмотрел все знакомые уголки. И вижу – всё как будто ждало меня. Мне кажется иногда, что к человеку нельзя так привыкнуть, как к мёртвой вещи. Сколько из нас любило десятки женщин, перебрало ещё больше друзей, а котлеты любят всю жизнь! Я был в Лавре, даже в пещеры ходил. Но как там всё переменилось. В двадцать втором и двадцать третьем году одни крестьянки приходили на богомолье, а вчера я увидел массу интеллигентов! Даже мужчины встречались. Я думал: они знают сладость молитвы, глубокое наслаждение в соединении со своим божеством. А мы? В конце концов все наши аэропланы, радио и удушливые газы – никчёмная мелочь перед потерянной надеждой на рай. Откровенно говоря, я завидовал им. Слушайте, вы думали о страшном противоречии человека, которому известна бессмысленность своего прошлого существования, а уничтожить его – нельзя? Я боюсь, не стоим ли мы перед возрождением веры.

– Ну, нет, – ответил Степан. – Я скажу о селе – молодёжь совсем не религиозная.

– Может быть, не спорю. Я знаю только, что общественные проблемы потеряли свой вкус. Мы устали от общественного.

– Да, но наука всё-таки растёт, – добавил Степан.

– Наука растёт уже тысячу лет. Поймите, что опыт веков только фон, на котором всякий показывает свои фокусы. Ещё пару пива!

Он расстегнул пальто, и юноша увидел на нём ту самую бархатную рубашку, повязанную той самой кистью, которую он видел на нём весною, когда они впервые встретились в канцелярии Жилсоюза. Длинное лицо поэта стало нервным и подвижным, будто всеми своими мускулами, скрытыми под кожей, производило оно напряжённую работу. И Степан, подогретый бутылкой пива, слушал поэта с интересом.

– Пейте, – сказал поэт. – Ничто так не возбуждает способность думать, как пиво. Наука! Это – ноль, пустой, раздутый ноль! Тысячи лет она ширится, ширится и не может научить людей жить. Какая же от неё польза? Вы скажете – революция. Согласен! Человечество линяет, как змея, только – сбрасывает духовную шкуру с большими муками, чем змея физическую. Линяя человечество сочится кровью. Эволюция! Согласен, что она есть, но пользы от неё нет. Наибольшая ошибка принимать неизбежное за бесцельное. Человек – мясо. Сумма счастья движения не увеличивает, вот в чём дело. А может быть я свои грязные ногти ощущаю острей, чем так называемый дикарь целую грязную руку? – медленно выпил стакан и размечтался: – Вот почему я всегда говорил, что поучать людей – мелкое мошенничество! А ещё преступнее быть сеятелем идеалов.

– Идеалов?

– Да, да, их самых! Человечество, как и женщина, любит слышать комплименты в виде идеалов. Проклятий в мире много, ибо много идеалистов. Кто же за ними пошёл бы, если бы они его не ругали. А идеалы похожи на пищу: пока во рту, имеют различный вкус, по желудок их уравнивает. Катаральный желудок истории, как сказал один поэт, с прекрасным пищеварением.

Он замолк и склонился над бутылкой. Степан закурил, с наслаждением пуская дым в сумрак комнаты. Действительно, тут убыло тихо и спокойно.

«А он умён», – подумал юноша о поэте.

– Ещё пару пива! – крикнул тот.

– Я больше не хочу, – сказал Степан. – Закури.

– Выпьете! Такой здоровый парень, да чтоб трёх бутылок не поборол! Пожалуйста! Вот про идейность. Она всегда была модной и почётной. Но тех, кто живёт только идеей, для кого весь свет открылся в ней, мы отправляем в сумасшедший дом. Где же логика?

– Это сумасшедших?

– Так их называют.

– На земле никто ни перед кем не виноват. Но виноватые есть, ибо должна быть ответственность. Обратите внимание, что животные бывают только бешеными. Сумасшествие – нераздельная привилегия человека. Показатель пути, которым он идёт. Призрак его будущего.

Часы пробили два. Поэт вздрогнул.

– Мир погибнет из-за распыления тепловой энергии, – сказал Он. – Она равно разделится. Всё уравновесится и сотрётся. Всё остановится. Это будет чудесное зрелище, которого никто не увидит.

Степан после третьей бутылки почувствовал на душе печаль, будто мир должен погибнуть через несколько дней. Тем временем часы напоминали ему о лекции в учреждении.

– Идёмте, – сказал он, вставая.

– Идёмте. Кто угощает? Вы? Кстати у меня мало денег.

Степан расплатился.

Дела его поправились. Неделю назад он получил авансом пятьдесят процентов гонорара за сборник, купил себе фетровую шляпу, заказал чудесный английский костюм и ждал его, чтобы поразить Зоську. Да и сам он с каждым днём всё больше обращал внимания на одежду, как на художественное оформление своего тела. Любя его, чувствуя его силу и стройность, он не мог не интересоваться одеждой, которая выявляла красивые формы. Одежда стала для него вопросом формальным, вопросом вкуса и даже впечатления; он великолепно понимал разницу между человеком в потёртой рубашке и человеком в добротном пиджаке. Это, конечно, простая условность, но нужно иметь большую силу воли, чтобы не замечать неприглядность одежды.

Когда костюм был сшит, юношу охватило желание сделать Зоське подарок. Чувство к ней вкоренилось в нём, и часто, совсем неожиданно, дома или на лекции, её образ неслышно проходил перед ним, лёгкий и смеющийся. Зоська! Какое чудесное имя! Произносить его было наслаждением, в нём звенел отзвук ласк, сладких поцелуев, которые горели у него на устах, глазах и груди. Он чувствовал ту особую, сугубо-мужскую благодарность, которая придаёт любви чувство тайного союзничества. И сама она, подступив к тёмным источникам страсти, срывая с дерева познания вечно свежие плоды, стала уравновешенной, близкой, утратила резкость прежних дней и только порой увядала от приступов непонятной печали.

Тогда она смотрела на него глазами, будившими в нём непонятную тревогу, будто взгляд её проникал в тайники его сердца. Она лежала, заложив под голову руки, далёкая, отчуждённая, и молчала. Потом оживала снова.

– Может быть, тебе дома плохо? – спрашивал он.

– Плохо. Но это мелочь.

Отец её, мелкий служащий, получал слишком мало, чтобы их домашняя жизнь могла быть терпимой. А ей самой никак не удавалось устроиться. Степан старался развлечь её, как мог. Приносил шоколад, конфеты, цветы, иллюстрированные журналы, которые они вместе просматривали. А теперь хотел сделать подарок. Что именно? Перебрав в уме целый ряд предметов, он остановился на духах, потому что любил их сам.

В парфюмерном магазине он попросил хорошие духи.

– Вам «Коти»?

– Наилучших.

– «Пари»? «Лориган»? «Шипр»?

– Лориган, – сказал он, потому что это название ему нравилось больше других.

Он заплатил пятнадцать рублей за крошечный флакончик, но был доволен. Ибо знал, что духи хорошие, если за эти деньги дают их так мало.

В пятницу, одевшись в новый костюм, он весело явился на свидание.

– Зоська, – сказал он, – вот, что я тебе купил.

– «Коти»! – воскликнула она, как ребёнок, получив неожиданную игрушку.

– Это самые дорогие духи, – сказал он. – Очень рад, что тебе, нравятся. А на мне новый костюм.

– Неужели? Встань. Повернись. Божественно!

– Подожди, – сказал он, радуясь впечатлению от подарка и костюма.

Он взял флакончик, бережно открыл его, разорвав тонкую плёнку на стеклянной пробке, и в порыве нежности начал водить ладонью, смоченной жёлтой жидкостью, по её шее, рукам и лицу. Она покорно замерла, как куколка, вздрагивая от холодного прикосновения его руки и ощущения пахучих следов на трепещущем теле.

– Довольно, довольно, – взволнованно шептала она.

– Нет, ещё ноги.

Душистая волна медленно распространялась в воздухе, вздымаясь вокруг Зоськиной фигуры невидным сиянием. Тонкий аромат перерождал комнату, превращал её из обыденного приюта людей в сказочное жилище любовников, вызывал мечту о цветущих лесах, будто сквозь невидные поры стен сюда проникло волшебство секретных масел, эссенций и смол доисторических растений.

Но где обонял он этот дурманящий запах? Почему он так волнует его, так давит сердце? Он вспомнил: так пахло от женщины, стоявшей два года назад перед витриной магазина. И волшебство воспоминаний рассыпалось перед ним, как груда драгоценных камней, сияя блеском ярких бриллиантов и нахмуренных карбункулов, лаская глаза своими лучами, касаясь ими тела встревоженной дрожью. Вся жизнь прошла перед ним в этой игре света и тени, какая-то неожиданная жизнь, не та, которая должна была быть, а та, которая была.

– Я положу тебе голову на колени, – шепнул он. – Можно?

– Тебе всё можно, к сожалению, – ответила она.

Томясь, он прижался лицом к её надушенным бёдрам, обвил их, как мощную поддержку. И почувствовал успокоение. Потом спросил:

– Зоська, ты когда-нибудь любила?

Она гладила его волосы, просовывала в них руку и ворошила.

– Любила, – медленно ответила она.

– Расскажи.

И, не переставая гладить его голову, она рассказала про свою первую любовь. Ей было тогда девятнадцать лет, значит три года тому назад. Она училась на курсах стенографии. Один ученик всегда провожал её домой. Потом куда-то исчез.

– Но это был чудак, – сказала она. – Он ни разу не поцеловал меня.

– Разве ты хотела?

– Каждой девушке хочется поцелуев, если она любит.

– Почему же ты так долго не хотела меня целовать?

– Ты не любил меня.

– А теперь люблю?

Она отняла свою руку.

– Теперь мне всё равно.

Убаюканный, он почувствовал желание говорить, расспрашивать об их чувстве, чтоб понять тайну его зарождения. Под влиянием духов и нежности его обволакивало то настроение, которое возбуждает в человеке потребность углубиться и узнать течение жизни.

– А ты меня любишь?

Она задумалась.

– Страшно люблю.

Он прижался к ней в знак благодарности.

– За что?

– У тебя голос хороший, – сказала она. – Закроешь глаза, а он баюкает. И глаза.

«… и глаза, – отозвался в его сердце задумчивый отзвук – … и глаза».

– Ещё что?

– Душа у тебя плохая, – неожиданно добавила она. – Совсем плохая.

– Откуда ты знаешь? – спросил он, встрепенувшись.

– Знаю… Но ты нравишься мне! Ты хороший!

– Ты думаешь, что я преступник?

– Ах, если бы ты был преступник! Ты приносил бы мне ковры, как разбойник из песни. А потом бил бы или продал в неволю.

– Зоська, – сказал он, поднимаясь. – Какая ты необычайная! Какое счастье, что я нашёл тебя!

– Я сама нашлась, – сказала она.

И они разговаривали, говорили друг другу слова, которые вне любви кажутся банальными и пустыми, слова наивные, бессодержательные, бессмысленные как карты, побитые до игры, которые в руках каждой пары новых игроков приобретают мощность символов; соединяли их в выкрике и шопоте, старые, как седая земля, но живые, обновлённые на влюблённых устах, возрождённые в первичном блеске силой неумирающего чувства. Они сидели, очарованные своей близостью, безграничной преданностью, тихим прикосновением душ,

которые в минуты порывов звенят серебряными звонами весны. И, прощаясь, он долго смотрев на неё, вбирал её образ, чтобы унести с собою в мечты и сны.