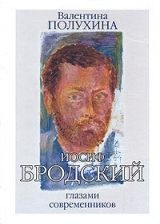

Текст книги "Бродский глазами современников"

Автор книги: Валентина Полухина

Жанры:

Публицистика

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 25 страниц)

О книге

В рецензии на английское издание сборника интервью Валентины Полухиной известный эссеист Петр Вайль писал: «У этой книги один серьезный недостаток: она еще не напечатана по-русски. И называется пока „Brodsky through the Eyes of his Contemporaries“, а не „Бродский глазами современников“, как будет называться в скором, очень надеюсь, будущем, когда выйдет, наконец, в России». Будущее оказалось не таким уж скорым. Лишь по прошествии пяти лет с момента публикации английской версии книга выходит к русскому читателю. Уже после смерти

Книга профессора Полухиной резко отличается от многочисленных публикаций на смерть поэта. Это отнюдь не очередной венок на свежую еще могилу, скорее – свидетельство удивительной жизнестойкости творческой экспансии Бродского. Сборник изначально задумывался как попытка восполнить один из существенных пробелов, характерных для большинства трудов, посвященных его творчеству. Интервью, взятые Валентиной Полухиной, вводят фигуру Бродского в общий контекст отечественной поэзии второй половины века. Поэт, представлявшийся при жизни либо мраморным монументом, либо неисчерпаемой кладовой версификационных находок, либо объектом идеологических спекуляций и личных амбиций, превращается в живого участника литературного процесса.

Смерть Бродского, безусловно, изменила нечто в составе воздуха, которым дышит каждый пишущий сегодня на русском языке. Многие из авторов сборника ныне, вероятно, хотели бы что-то подправить в своих тогдашних высказываниях. При подготовке русской версии книги редакция сознательно оставила все как есть. Как было сказано при жизни поэта. Единственное изменение – адаптация справочного аппарата для русского читателя с учетом новейших публикаций за истекшие пять лет. Эта работа была выполнена редактором русского издания Виктором Куллэ, составившим указатели имен и произведений Бродского и значительно расширившим, а зачастую переписавшим заново примечания к ряду интервью. Им же выполнены переводы на русский язык интервью с Роем Фишером и Дереком Уолкоттом и стихотворений Венцловы, Уолкотта и Фишера.

Был такой жанр в советском литературоведении – «Имярек в воспоминаниях современников» – что-то вроде фотографий в обнимку с памятником. Предлагаемый сборник, надеемся, отличается от него не только названием. Чем дальше от нас день смерти поэта, тем более насущной для современников становится необходимость вглядеться в построенное им «гигантское здание странной архитектуры». «Светильник светил, и тропа расширялась...

Валентина Полухина – старший преподаватель русской литературы в Килском университете (Англия), доктор филологических наук, автор многочисленных статей о творчестве Ахматовой, Бродского, Булгакова, Пастернака, Хлебникова, Цветаевой и других русских поэтов и писателей; некоторые из них специально написаны для таких энциклопедических изданий, как "The Fontana Biographical Companion to Modern Thought" (1983), "Great Foreign-Language Writers"(1984), 11 Contemporary Foreign-Language Writers» (1 984). Полухина – автор первой монографии о поэзии Бродского на английском языке «Joseph Brodsky: A Poet for Our Time»(CUP, 1989), редактор (совместно с Львом Лосевым) сборника статей «Brodsky's Poetics and Aesthetics»(The Macmillan Press, 1990), редактор посвященного жанровой клавиатуре Бродского специального выпуска журнала «Russian Literature», автор (совместно с Юлле Пярли) «Словаря тропов Бродского (на материале сборника 'Часть речи')» (Тарту, 1995).

В настоящее время продолжает работу над «Словарем тропов Бродского», работает над монографией «Joseph Brodsky: Self Portrait», занимается подготовкой сборника интервью поэта.

ВВЕДЕНИЕ

Поскольку поэты в своих стихах, как правило, разговаривают чаще друг с другом, чем с нами, их читателями, как бы мы себе ни льстили, предполагая обратное, меня всегда занимало, что они думают друг о друге, как высоко или низко оценивают своего собрата по перу. Причем не в застольных беседах, а в интервью с почти незнакомым человеком, который не скрывает от них, что эти интервью будут опубликованы. Многие из моих собеседников были застигнуты врасплох и не имели времени обдумать свои мысли – тем ценнее и интереснее их спонтанные ответы. Другие пожалели о сказанном и отказались быть включенными в этот сборник, представляющий собой серию бесед с поэтами разных национальностей об эстетике, поэтике и идеях самого молодого из Нобелевских лауреатов по литературе (1987), Иосифа Александровича Бродского – поэта самобытного, парадоксального и требовательного.

Выбор поэтов был продиктован прежде всего стремлением к объективности, увы, не всегда достигнутой. Помимо представителей «петербургской школы» (Евгения Рейна, Анатолия Наймана, Александра Кушнера и примыкающей к ним Натальи Горбаневской), в сборнике участвуют поэты несколько иной, чем у Бродского, поэтической ориентации (Белла Ахмадулина, Лев Лосев, Владимир Уфлянд, Яков Гордин, Елена Ушакова), более молодого поколения (Михаил Мейлах, Виктор Кривулин, Юрий Кублановский, Елена Шварц, Ольга Седакова, Алексей Парщиков, Виктор Куллэ) и несхожего культурного наследия (Томас Венцлова, Чеслав Милош, Рой Фишер, Дерек Уолкотт). К сожалению, не все из приглашенных смогли (или захотели) принять участие в обсуждении их знаменитого современника.

Ведущая интервью формулировала вопросы с учетом конкретного миро-текста каждого поэта-собеседника, преследуя определенные цели, в частности: прозондировать философские посылки творчества Бродского; объяснить его озабоченность категориями языка и времени; понять, к чему ведет его убежденность в приоритете эстетики над этикой, разума над чувством, поэзии над верой; обсудить вклад Бродского в русскую культуру и степень его участия в духовном возрождении нации; обосновать неоднократно проводимое сравнение Бродского с Пушкиным; наметить поэтическую и культурную значимость как отдельных произведений Бродского, так и всего его творчества в целом. Учитывая высказывание Бродского о том, что «биография поэта – в его гласных и шипящих, в его метрах, рифмах и метафорах» [L:164], ударение было сделано на проблемах поэтики Бродского, а не на перипетиях его биографии.

Имея дело с поэтом, принадлежащим, по крайней мере, трем культурам, живущим ежегодно и подолгу в нескольких странах, пишущим на двух языках, казалось просто необходимым привлечь к участию в разговоре его английских и американских коллег. С Роем Фишером и Дереком Уолкоттом обсуждались в основном проблемы перевода и влияния на поэтику Бродского англосаксонской традиции, в частности поэзии Т.С.Элиота, Фроста, Одена и английских метафизиков. Чеслав Милош и Томас Венцлова, будучи друзьями Бродского и авторами замечательных статей о его поэзии и прозе, которых история их стран сделала поэтами двуязычными, свободно владеющими русским, оказались в уникальном положении, которое позволяет им авторитетно комментировать как русские, так и английские тексты Бродского. В разговорах с 20-ю поэтами в разной мере затронуты почти все магистральные темы Бродского. Интервьюер надеется, что каждая из бесед, окрашена ли она суровой критикой или доброжелательной оценкой, поможет нам лучше понять поэта, ведущего интенсивный диалог с мировой культурой и «своего рода тяжбу» с Творцом (Кублановский).

Автором сборника руководило также просветительское желание представить читателю тех поэтов из окружения Бродского, которые по разным причинам мало ему доступны, поэтов чрезвычайно одаренных и в высшей степени эрудированных, о которых Бродский писал: «Никто не знал литературу и историю лучше, чем эти люди, никто не умел писать по-русски лучше, чем они, никто не презирал наше время сильнее» [L:29/HH:2 7].

Их творчество образует огромный пласт культуры, который еще предстоит открыть и осмыслить – и не только западному, но и русскому читателю. Некоторые из них в полной мере разделили печальный опыт Бродского. Почти никто, за исключением Кушнера и Ахмадулиной, до недавнего времени не публиковался у себя на родине. Горбаневская, Кублановский и Мейлах пережили арест, тюрьму и «психиатрическое лечение». Лосев и Венцлова были вынуждены эмигрировать. Оставшиеся на родине зарабатывали на жизнь переводами (Найман, Седакова), сочинением киносценариев и пьес для детей (Рейн, Уфлянд), перешли на прозу (Гордин), стали учеными (Мейлах, Седакова) или становятся таковыми (Парщиков, Куллэ). Все они, от прославленного Александра Кушнера до недавно начавшей писать стихи Елены Ушаковой, сохранили свою внутреннюю независимость и глубокое уважение читателя, в частности те из них, кто широко публиковался на Западе (Шварц, Кривулин, Седакова).

Между этими поэтами настолько мало общего, что вряд ли еще раз они соберутся под одной обложкой. Тем важнее для нас их интерпретации и оценки поэзии Бродского. Оценивая и осмысляя творчество Бродского, каждый из них в определенном смысле оценивает и свой вклад в русскую культуру. Почти все участвующие в сборнике поэты представлены стихотворением, посвященным или адресованным Бродскому, а то и просто написанным не без мысли о нем, а также небольшой вступительной статьей.

Автор пользуется случаем выразить особую признательность Михаилу Шемякину, который разрешил использовать свой «Метафизический портрет Бродского» для обложки этого сборника. Самое замечательное, что поэтика этого портрета в высшей степени созвучна поэтике самого Бродского, в частности тому, как Бродский рисует свой поэтический автопортрет: отстраненно, фрагментарно, «в ироническом ключе».

Проект этого сборника было бы гораздо труднее осуществить без щедрой финансовой помощи Британской Академии Наук и дружеской поддержки моих коллег по кафедре русских исследований Килского университета.

Любовь Николаевна Киселева (Тарту) любезно взяла на себя роль сурового редактора, прочитав всю русскую часть рукописи и сделав ценные замечания. Виктор Куллэ подготовил к печати русское издание сборника, выполнил переводы стихотворений и интервью Венцловы, Уолкотта и Фишера, заново переработал справочный аппарат. А мое английское издательство «The Macmillan Press» не менее любезно дало согласие на русскую публикацию этой книги. Русское издание расширено за счет интервью с Беллой Ахмадулиной, опубликованного в сборнике "Brodsky's Poetics Aesthetics", и с Виктором Куллэ, частично опубликованного в "Essays in Poetics" (Vol.17, No.2, 1992).

Валентина Полухина (Keele University) Англия

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Для повторяющихся ссылок на стихотворения и прозу Бродского приняты следующие сокращения:

С – "Стихотворения и поэмы" (Inter-Language Literary Associates: New York, 1965);

О – "Остановка в пустыне" (Издательство им.Чехова: Нью-Йорк, 1970);

К – "Конец прекрасной эпохи. Стихотворения 1964-7 1" (Ardis: Ann Arbor, 1977);

Ч – "Часть речи. Стихотворения 1972-76" (Ardis: Ann Arbor, 1977);

PS – "A Part of Speech" (Farrar, Straus & Giroux: New York and Oxford, 1980);

HCA – "Новые стансы к Августе. Стихи к М.Б. 1962-82" (Ardis: Ann Arbor, 1983);

У – "Урания" (Ardis: Ann Arbor, 1987);

L – "Less Than One: Selected Essays" (Viking Penguin: New York, Toronto and Harmondsworth, 1986; Penguin Books: Harmondsworth, 1987);

TU – "To Urania: Selected Poems 1965-85" (Farrar, Straus & Giroux: New York, 1988).

Ссылки на отечественные публикации приводятся через косую черту. В основу их положены подготовленные Г.Ф.Комаровым «Сочинения Иосифа Бродского» в четырех томах («Пушкинский фонд»: Санкт-Петербург, I том – 1992; II том – 1992; III том – 1994, IV том – 1995). Поскольку данное издание охватывает корпус произведений Бродского не полностью, в системе ссылок учитывается составленный В.П.Голышевым сборник «Набережная неисцелимых. Тринадцать эссе» («Слово»: Москва, 1992):

I, II, III, IV – тома "Сочинений Иосифа Бродского"; НН – "Набережная неисцелимых".

Дополнительные библиографические сведения содержатся в примечаниях к каждому интервью.

Евгений Рейн

Евгений Борисович Рейнродился 29 декабря 1935 года в Ленинграде. Поэт, переводчик, сценарист, Закончил Ленинградский Технологический институт (1959), работал инженером. С 1962 года живет литературным трудом. Стихи начал писать с 11 лет, первое стихотворение опубликовано в июле 1953 года в газете «Ленинградская здравница». В сборники включены только стихи, написанные после 1956 года. Уже к концу 50-х годов Рейн стал известен среди поэтов своей исключительной эрудицией, безупречным поэтическим вкусом и огромным обаянием – необходимые качества ментора. «Я выучил дюжину учеников, / Шесть негодяев, шесть мучеников...» В то время как некоторые его ученики опубликовали по две дюжины книг, Рейну пришлось ждать почти 30 лет выхода своего первого сборника «Имена мостов» (1984). Он зарабатывал на жизнь публикациями научно-популярных очерков в журналах для детей («Костер» и «Искра»), написал 12 детских книг. В 1970 году поэт переехал в Москву. Много переводил (древних и современных индийских поэтов, Киплинга, поэзию народов СССР), писал сценарии для документальных фильмов. После погрома неподцензурного альманаха «МетрОполь» (1979), в который Рейн включил 23 своих стихотворения, он на несколько лет был лишен всякой работы. Уже готовая к публикации книга стихов была отложена на 5 лет. Только в годы перестройки вышли сборники «Береговая полоса» (1989), «Темнота зеркал» (1990), небольшая книга стихов «Непоправимый день» в библиотеке журнала «Огонек» (1990), «Избранное» (1992), «Нежносмо...» (1992), книга поэм «Предсказание» (1994), «Сапожок. Книга итальянских стихов» (1995).

Стихи Рейна привлекают читателя высоким мастерством, благородством тона и жизнелюбием. Любовь к открытому цвету, к некоей деформации, к определенным сценам выдает его увлеченность новейшей французской живописью (стихотворение "Яблоко" и поэма "Рембо"), а присутствие низкой лексики и некоторая ораторская установка свидетельствуют, что в молодости Рейн пережил влияние футуризма. Интерес к его поэзии в России и на Западе заметно растет, его часто приглашают на международные конференции, поэтические фестивали, в западные университеты с чтением стихов и с лекциями. В 1991 году в Америке вышла книга Рейна "Против часовой стрелки", с предисловием Бродского [1]1

См. Иосиф Бродский, «Трагический элегик. О поэзии Евгения Рейна». Эссе написано как предисловие к кн. Рейна «Против часовой стрелки» (Hermitage: Tenafly, N.J., 1991, С. 5-13)). В России опубликовано в журнале «Знамя» (No. 7, 1991, С. 180-84) и в качестве предисловия к «Избранному» Рейна («Третья волна»: Москва-Париж– Нью-Йорк, 1992, стр.5-13). Английские переводы стихов Рейна см. «Metropol» (New– York/London, 1982), tr. by H.W.Tjasma, P. 64-84.

[Закрыть].

ПРОЗАИЗИРОВАННЫЙ ТИП ДАРОВАНИЯ

Интервью с Евгением Рейном

24 апреля 1990 года, Москва

Бродский считает вас одним из лучших поэтов, пишущих сегодня по-русски [2]2

Иосиф Бродский в интервью Анни Эпельбуан сказал: «На мой взгляд, это самый интересный, самый значительный поэт на сегодня» (Иосиф Бродский, «Европейский воздух над Россией» («Странник», No. 1, 1991, С. 36)). См. также выступление Бродского на вечере Евгения Рейна в Культурном центре эмигрантов из Советского Союза в Нью-Йорке 29 сентября 1988 года («Стрелец», No. 10, 1988, С. 38-39).

[Закрыть] . Вы с ним согласны?

Это сложный вопрос. Я высоко ценю мнение Бродского, сам же отношусь достаточно трудно к такой проблеме. Никто из сочиняющих стихи не считает себя дурным поэтом. Я вообще против какого-то выделения очень узкой группы поэтов, наименования их неким авангардом качества. Надеюсь, что я не принадлежу ко второму и третьему сорту. Это все, что я могу сказать.

Он же сказал о вас, цитирую: «Это единственный человек на земле, с чьим мнением я более или менее считался и считаюсь по сей день. Если у меня был какой-нибудь мэтр, то таким мэтром был он» [3]3

Иосиф Бродский, «Настигнуть утраченное время», интервью Джону Глэду («Время и Мы», No. 97, 1987, С. 165). В России перепечатано в альманахе «Время и Мы» («Время и Мы»/"Искусство": Москва/Нью-Йорк, 1990), С. 283-97 и в книге Глэда «Беседы в изгнании» («Книжная палата»: М., 1991, С. 122-31).

[Закрыть] , – то есть вы. К чему вас обязывает быть мэтром Бродского?

Это опять-таки сложный вопрос. Иосиф, действительно, много раз в разных редакциях говорил приблизительно это. Я не могу всемерно его прокомментировать, потому что не вполне понимаю, что Иосиф вкладывает, какое содержание, в эти слова. Исторически все было приблизительно так. Дело в том, что я на пять лет старше Иосифа. И когда мы познакомились – это был 59-й год. – Иосифу было 19 лет, а мне – 24. Очень сложно и невозможно сейчас подробно описать, как тогда в Ленинграде составлялись литературные группировки, кто был во главе, кто не был во главе [4]4

О «неофициальной» поэзии Ленинграда конца 50-х – начала 60-х см. подборку материалов в «Новом литературном обозрении» (No. 14, 1995, С. 165-314), там же избранная библиография, составленная Иваном Ахметьевым и Владиславом Кулаковым. См. также интервью с Анатолием Найманом в настоящем издании.

[Закрыть]. Но во всяком случае, в очень узкой группе поэтов мне принадлежало определенное первенство [5]5

Из статьи Владимира Уфлянда «Один из витков истории Питерской культуры» (альманах «Петрополь» (Л-д), Вып. 3, 1991, С. 108-15): «В объединении Технологического института царил Евгений Рейн со своей поэмой о Рембо и тихо, но ярко блистали Анатолий Найман и Дмитрий 'Бобышев» (С. 110).

[Закрыть]. Первенство, может быть, просто связанное с тем, что я был старше остальных на год или на два; может быть, с тем, что я уже написал какие-то достаточно известные в ленинградских кругах стихи; может быть, связанное с определенной эрудицией, по тем временам затруднительной. Что касается каких-то отношений «учителя—ученика», то в буквальном смысле, мне кажется, их не было. Просто произошла довольно интересная и удивительная история. Иосиф, которого я повстречал замечательно одаренным, но, в известной степени, эклектичным поэтом, тогда искал и разрабатывал свою собственную систему. Я уже писал довольно определенные стихи, и мне было поздно, как мне казалось, – может быть, это было ошибочно и даже наверняка ошибочно, – что-либо менять принципиальное в тех своих стихах. Однако я видел какие-то новые возможности в русском стихосложении: новые возможности влияний, новые возможности тематические, возможности привлечения какого-то психологического анализа, сближения стиха с прозой. И все эти вещи я, естественно, как-то излагал, рассказывал, делился с Иосифом ими. Я даже не всегда помнил, что именно я говорил, но оказалось, что Иосиф это запоминал. В одной из его статей я прочел пересказ даже довольно длинной нашей беседы тех лет о всякого рода вариантах поэтики [6]6

Рейн, вероятно, имеет в виду некоторые из интервью Бродского, в частности, Наталье Горбаневской: «Быть может, самое святое, что у нас есть – это наш язык...» («Русская мысль», 3 февраля 1983 г., С. 8-9) и Джону Глэду (Ibid.), в которых обсуждаются проблемы русской поэзии и поэтики.

[Закрыть]. Возможно, вот из этих вещей и сложилось то самое мнение, которое вы сформулировали в своем вопросе.

Бродский неоднократно отмечал тот факт, что вы в свое время дали ему один из наиболее ценных советов по части стихосложения, а именно, сводить к минимуму количество прилагательных в стихотворении [7]7

Бродский в интервью Горбаневской, вспоминает: «Я у него [у Рейна] многому научился. Один урок он мне преподал просто в разговоре. Он сказал: 'Иосиф, ... в стихотворении должно быть больше существительных, чем прилагательных, даже чем глаголов. Стихотворение должно быть написано так, что если ты на него положишь некую волшебную скатерть, которая убирает прилагательные и глаголы, а потом поднимешь ее, бумага все-таки будет еще черна, там останутся существительные: стол, стул, лошадь, собака, обои, кушетка...'. Это, может быть, единственный или главный урок по части стихосложения, который я в своей жизни услышал» (Ibid., С. 9). Сходное воспоминание см. в выступлении Бродского на вечере Рейна в Нью-Йорке 29 сентября 1988 (Ibid.) и в интервью Джону Глэду (Ibid.).

[Закрыть] . Не вспомните ли вы, когда и по поводу каких конкретно стихотворений он получил от вас такой совет?

Вы знаете, не помню. Я помню приблизительно, что такой разговор был. Более того, это мое мнение, которого я довольно долго придерживался и которое пытался как-то применить к собственным стихам. Но я говорил, что начал писать стихи очень рано. Так что я опирался в основном на опыт советской поэзии 20-х годов, который включал не только Мандельштама, Пастернака и Заболоцкого, но и таких поэтов, как Луговской, Сельвинский, что в общем как-то связало меня уже по рукам и ногам. Я не могу припомнить буквально, в каком именно случае я говорил то, что цитирует Иосиф. Но, так как я действительно едва ли не по сей день держусь этого мнения, я, безусловно, ему это говорил.

Кого вы считаете своим учителем?

У меня было довольно много учителей. Я учился везде, где мог, но наиболее сильное влияние на меня оказали Блок, Анненский и Мандельштам.

У вас есть стихотворение «Десять лет спустя, или Взгляд за окно на Манеж и на площадь» [8]8

Евгений Рейн, «Нежносмо...» («Раритет-537»: М., 1992, С. 56-57).

[Закрыть], ритмически и синтаксически напоминающее стихи Бродского «Уходить из любви, в яркий солнечный день, безвозвратно» [С:41-42] и «Все равно ты не слышишь, все равно не услышишь ни слова» [С:92-93/I:160-61] [9]9

«Посвящение Глебу Горбовскому» («Уходить из любви...»), датированное 4 сентября 1961 г. (по «самиздатскому» «Собранию сочинений» Бродского, составленному и отредактированному Владимиром Марамзиным (том 1, «Стихи и поэмы 1957-62», Л-д, 1974; далее – [МС-1]), опубликовано без ведома автора в 1965 году в книге «Стихотворения и поэмы» и в альманахе «Воздушные пути» (Ныо-Йорк, Вып. IV, 1965, С. 61-62). Больше на русском языке не переиздавалось. «Письмо к А.Д.» («Все равно ты не слышишь...») также не переиздавалось до включения в I том «Сочинений Иосифа Бродского». Поэт относился к своим вещам этого периода довольно скептически (см. интервью с Томасом Венцловой в настоящем издании).

[Закрыть]. Кто с кем в них аукается?

Это очень сложно сказать. Это и есть то, что Бродский называет нашей связью. Наступил какой-то момент, когда у нас появились какие-то общие и мелодические, и словарные, и образные, и, может быть, даже мировоззренческие ситуации. Вы, кстати, очень тонко это заметили. Стихотворение "Десять лет спустя..." – пример того, как наши стихи сближались не нарочито, а в силу того, что у нас были общие площадки, с которых мы писали.

Во 2-м томе «Антологии у Голубой Лагуны» Кузьминского [10]10

Константин Кузьминский с Георгием Ковалевым собрал и издал 9 томов «Антологии новейшей русской поэзии у Голубой Лагуны в 13 томах»: K.K.Kuzminsky & G.L.Kovalev (Eds.), «The Blue Lagoon Anthology of Modern Russian Poetry» (Oriental Research Partners: Newtonville, Mass./ N.Y., 1980-86. – Vols. 1, 2A, 2B, ЗА, ЗВ, 4A, 4B, 5A, 5B).

[Закрыть] можно найти рядом ваши стихи «За четыре года умирают люди» и Бродского. "Через два года / высохнут акации [I:27], оба датированы 1958-59 гг., под шапкой «Ху из ху» [11]11

«The Blue Lagoon Anthology of Modern Russian Poetry», Ibicl., Vol. 2B, 1986, C. 233.

[Закрыть] .

Вы знаете, я никогда не видел этой страницы Кузьминского. Я видел далеко не все тома. Мне кажется, что стихотворение "За четыре года" написано чуть ли не до знакомства с Иосифом. Это невероятно старое стихотворение, посвященное моему другу Михаилу Красильникову [12]12

О Михаиле Красильникове см. статьи Уфлянда «Один из витков истории Питерской культуры» (Ibid.), Льва Лосева «Тулупы мы» («The Blue Lagoon Anthology of Modern Russian Poetry», Ibid., Vol. 1, 1980, C. 141-49; перепечатано в «Новом литературном обозрении», No. 14, 1995, С. 209-15), Вадима Крейденкова «Футурист 50-х годов» и Соломона Гозиаса «О Красильникове» («The Blue Lagoon...», Ibid., Vol. 5A, 1986, С. 559-84). Стихи Красильникова опубликованы в 1 томе антологии «У Голубой Лагуны» (С. 156-58) и в журнале «Аврора» (No. 10, 1991, С. 45-47).

[Закрыть]. Стихотворение Бродского, приводимое Кузьминским, мне вообще неизвестно. Оно из каких-то совсем ранних стихотворений. Надо сказать, что он в то время иногда попадал под обаяние некоторых ленинградских поэтов, чрезвычайно кратковременное, как Горбовского, например [13]13

Горбовскому посвящено упомянутое выше стихотворение «Уходить из любви...» [С:41-42] и датированный 9 декабря 1960 г. (по [МС-1]) «Сонет к Глебу Горбовскому» («Мы не пьяны. Мы, кажется, трезвы») [С:40], никогда не переиздававшиеся автором и не вошедшие в «Сочинения Иосифа Бродского». В России «Сонет к Глебу Горбовскому» был перепечатан в первом выпуске альманаха «Петрополь» (Л-д, 1990, С. 12). Бродский в интервью Анни Эпельбуан отмечает, что, сделав «официальную карьеру», «Горбовский ..., к сожалению, превратился в довольно посредственного автора не без проблесков таланта. И конечно же, это поэт более талантливый, чем, скажем, Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, кто угодно. И тем не менее, как ни грустно признать, это все-таки второй сорт» (Ibid., С. 36). Горбовский писал о Бродском в своих мемуарах «Остывшие следы. Записки литератора» («Лениздат»: Л-д, 1991, С. 217, 247, 269, 27 9-81, 283, 290, 362). О Горбовском «неофициального» периода см. статью Славы Гозиаса «Несколько слов о Глебе Горбовском» («Новый журнал», Ныо-Йорк, No. 162, С. 153-68; перепечатано в «Русском разъезде», Вып. 1, 1993). Ранние стихи поэта опубликованы Алексеем Хвостенко в парижском журнале «Эхо» (No. 3, 1978, С. 50-55) и К.Кузьминским в антологии «У Голубой Лагуны» (Ibid., Vol. 1, С. 431-83). Там же см. материалы о данном периоде поэта (Vol. 1, С. 425; Vol. 5АГ С. 585-626). Уже в настоящее время ранние стихи собраны Горбовским в книгу «'Сижу на нарах...' (Из непечатного)» («Редактор»: СПб., 1992).

[Закрыть], а потом переходил на какие– то другие мотивы.

А нет ли у вас с Бродским общего источника? Упомянутые выше стихи, его и ваши, ритмически напоминают пастернаковские «Помешай мне, попробуй. Приди, покусись потушить / Этот приступ печали, гремящий сегодня, как ртуть в пустоте Торричелли» [14]14

Пастернак Б.Л., «Собрание сочинении в пяти томах» («Худож. литература»: М., т. 1, 1989, С. 196).

[Закрыть] .

Вы знаете, может быть и так. Но это довольно опасная мера суждения. Дело в том, что в русском языке очень небольшое количество размеров, но

огромное количество ритмов. Одинаковое количество стоп и одинаковое количество разно расставленных ударений не всегда означает близость. Близость означает то, что называется ритмом, то есть дыхание стиха. Вот если бы мы воспользовались знаменитым пастернаковским ритмом из "Девятьсот пятого года":

Приедается все.

Лишь тебе не дано примелькаться.

Дни проходят,

И годы проходят,

И тысячи, тысячи лет... [15]15

Пастернак Б.Л., «Собрание сочинений в пяти томах», Ibid., С. 293.

[Закрыть]—

это бы что-нибудь значило.

Вы читаете на манер Бродского.

Или он на мой манер. Если же мы просто повторяем одинаковую сетку ямба или анапеста, этим ничего доказать нельзя.

Я пришла просить вас «припомнить ясно все, что было», говоря вашими словами, и если не «без веры, без сомненья», то хотя бы «без пыла». Скажите, когда вы лично начали усматривать в Бродском черты гениальности?

Это было так. Я познакомился с Иосифом, если мне не изменяет память, в октябре 1959 года в квартире у Славинского, которую он тогда снимал в Ново-Благодатном переулке города Ленинграда. Ко мне подошел ныне существующий в Париже Леонид Ентин и сказал, что здесь сейчас присутствует человек, который пишет стихи и мучительно всем читает эти стихи: не можешь ли ты его выслушать и, наконец, разрешить эту проблему – и познакомил меня с Иосифом. Через несколько дней Иосиф пришел ко мне домой и читал свои стихи. Они мне не очень понравились. Если меня не покидает память, он находился в периоде, когда для него главными учителями были переводные поэты из журнала "Иностранная литература": Назым Хикмет, Янис Рицос, но в русском варианте это было малоплодотворным. Но даже тогда что-то меня задело. Потом он на все лето уехал в одну из своих экспедиций. Осенью он пришел ко мне и прочитал совершенно другие стихи. Сейчас мне уже трудно вспомнить, что это были за стихи, по-моему, "Памяти Феди Добровольского" [С:37-38] [16]16

Верлибр 1960 года «Памяти Феди Добровольского» («Мы продолжаем жить»), не вошедший в «Сочинения Иосифа Бродского», был перепечатан в первом выпуске альманаха «Петрополь» (Ibid., С. 12-13). Возможно, Рейн имеет в виду написанную в том же году и примыкающую к нему «Песенку о Феде Добровольском» («Желтый ветер маньчжурский») [С:36], в России опубликованную в кн. Бродский И. «Форма времени. Стихотворения, эссе, пьесы в 2-х томах» («Эридан»: Минск, 1992, т. 1, С. 72).

[Закрыть], «Воротишься на родину» [С:58-59/I:87] [17]17

Анахронизм. Стихотворение «Воротишься на родину. Ну что ж...» входит в цикл «Июльское интермеццо» [1:84-94], написание которого связано с экспедицией в Якутию летом 1961 года.

[Закрыть]. И это уже были очень хорошие стихи. Шли годы. По-моему, в 61-м году появились стихи очень замечательные. Во-первых, это были большие стихи, которые мы тогда не умели писать. Кроме Бродского, написать никто их не мог. Такие вещи, как «Петербургский роман» [L64-83] [18]18

Поэма в трех частях «Петербургский роман», датированная первой половиной 1961 года, не включалась в доотъездные авторские сборники [С] и [О]. Вероятно, здесь сыграли свою роль цензурные соображения, т.к. в гл. 7-9 прямо фигурирует «Литейный, бежевая крепость, / подъезд четвертый кгб»: «...хвала тебе, госбезопасность, / людскому разуму хула...» [1:68-69]. В позднейших машинописных экземплярах гл.7 была целиком опущена, а гл.8-9 даны в значительно сокращенной редакции. Полный текст «Петербургского романа» (с вариантами редакций поэмы) сохранился в [МС-1] (С. 108-34). Поэма была опубликована через 30 лет после написания, в 1 томе «Сочинений Иосифа Бродского».

[Закрыть], «Исаак и Авраам» [С:137-55/I:268-82] – это поэмы огромные. Уже были написаны «Стансы» [С:63/I:2 25] и посвященное мне стихотворение «Рождественский романс» [C:76-77/I:150– 51], которое, совершенно вне посвящения, кажется мне по сей день замечательным. И, наконец, первые стихи, пришедшие из ссылки, «Новые стансы к Августе» [0:156-60/I:386-90], я считаю стихами великими, абсолютно первоклассными, выдающимися. Таким образом, где-то в 1961-62 годах мое мнение о Бродском уже поднялось до максимальной отметки [19]19

Некоторая путаница с датами. «Исаак и Авраам» написан в 1963 году, а «Новые стансы к Августе» датированы 1964 годом.

[Закрыть].

Расскажите, пожалуйста, как и когда вы познакомили Иосифа с Ахматовой?

Это было вот как. Я об этом, кажется, уже писал. Я ездил в Бостон на Ахматовскую конференцию (осень 1989 года), и сейчас вот эти воспоминания, которые я там читал, должны появиться в журнале "Звезда". Там это все довольно подробно описано. Я знал Ахматову уже несколько лет. Не то что я был коротко принят в доме, но, во всяком случае, если я звонил, то получал приглашение и приходил с визитом, читал стихи. Иногда ко мне Анна Андреевна обращалась за чисто физической помощью: я упаковывал ее библиотеку, когда она переезжала и т.д. Мне очень хотелось объяснить ей, что существует выдающийся поэт Бродский, потому что со временем я убедился в том, что Ахматова совершенно не ретроград, потому что можно быть великим поэтом, но замкнуться в своем старом времени и уже не принимать новой поэзии. Совершенно ничего подобного. Анна Андреевна любила и ценила левую поэзию, она очень ценила позднего Хлебникова, она очень ценила Элиота. И однажды я рассказал Иосифу все, что я знал об Ахматовой, и сказал, что, если он хочет, то мы к ней поедем. Мы назначили какое-то число, было лето, конец лета, и поехали в Комарово, в так называемую "Будку", то есть на дачу Анны Андреевны. Тут есть одна очень забавная деталь, потому что я много лет спустя не мог припомнить, какого именно числа это было. И вдруг я вспомнил одну вещь: пока мы ехали к Анне Андреевне, громадные репродукторы, которые теперь исчезли из советской жизни и которые тогда то включались, то отключались, сообщали советскому народу о том, что происходит, и пока мы ехали, репродукторы сообщили о том, что в космос запущен космонавт Титов. Это было 7 августа 1961 года. Именно в этот, день я привез Иосифа к Анне Андреевне.

– Это очень важно, потому что сам Иосиф называет то 61-й год, то 62-й. И я в своей книге о Бродском после окончательной сверки с ним исправила 61-й год на 62-й [20]20

V.Polukliina, «Joseph Brodsky: A Poet for Our Time» (Cambridge University Press, 1989, P. 8). 1962 год фигурирует в беседе Бродского с С.Волковым: «Вспоминая Анну Ахматову» («Континент», No. 53, 1987, С. 337-82). См. отдельное издание: «Бродский об Ахматовой. Диалоги с Соломоном Волковым» («Независимая газета»: М., 1992, С. 6). См. также интервью Джону Глэду «Настигнуть утраченное время» (Ibid., С. 288).

[Закрыть]. Теперь следует исправить еще раз.

У Анны Андреевны были какие-то иностранцы, и она попросила нас подождать. И мы пошли выкупаться на Щучье озеро. Надо сказать, что Иосиф великолепно владел (или владеет) фотоаппаратом. С ним был фотоаппарат "Лейка" в этот день, и он много снимал. Так забавно получилось, что у меня остались только фотографии, которые он сделал на озере. А где те фотографии, которые он отщелкал на даче, я не знаю, может быть, они до сих пор где-то есть. Мне как-то Азадовский сказал, что он видел одну из этих групповых фотографий, где Бродский, Ахматова и я [21]21

Бродский фотографировал Ахматову несколько раз. Ряд снимков воспроизведен в кн. Amanda Height, «Anna Akhmatova. A Poetic Pilgrimage» (Oxford University Press, 1976). Воспоминания об этом см. «Бродский об Ахматовой», Ibid., С. 25.

[Закрыть]. Видимо, Бродский передал кому-то фотоаппарат, и тот человек щелкнул нас. В тот вечер Иосиф читал стихи, и я почему-то совершенно не помню, что сказала Ахматова. Может быть, она ничего не сказала, потому что Анна Андреевна была величайшим мастером ответить как-то чрезвычайно односложно, не обидеть человека и вместе с тем, пока у нее не сложилось какого-то твердого мнения, она не пускалась в подробные рассуждения [22]22

Стихи Бродского, заканчивавшего в то время работу над «Июльским интермеццо» [I:84-94] и находящегося на подступах к «Шествию» [С:156-222/I:95-149], понравиться Ахматовой, конечно же, не могли. Да и сам поэт признавался, что некоторое время не понимал «с кем он имеет дело». Бродский, по собственному признанию, «был нормальный молодой советский человек», довольно смутно разбиравшийся в полузапретной поэзии «серебряного века»: «'Сероглазый король' был решительно не для меня, как и правая рука , перчатка с левой руки – все это не представлялось мне такими уж большими поэтическими достижениями» («Бродский об Ахматовой», Ibid., С. 7). Поэт вспоминал, что «когда ... Рейн предложил меня свести к Ахматовой, я чрезвычайно удивился: а что, Ахматова жива?» («Настигнуть утраченное время», Ibid., С. 288).

[Закрыть]. Мы все люди маловоспитанные, выросшие на пустыре, а она выросла в другой обстановке, она знала, как и когда следует себя вести, поэтому я не помню никаких ее суждений. Помню только, что шел разговор о герметизме, о темных стихах, о том, что поэт имеет право быть непонятным, если он сам что-то имеет в виду внутри своих стихов. И я припоминаю, по-моему, зимой этого или следующего года Иосиф поселился в Комарово и виделся с Анной Андреевной очень часто.

Не кажется ли вам, что это было зимой 1963 года, потому что у него есть цикл «Песни счастливой зимы» [23]23

Цикл «Песни счастливой зимы» (1 96 2-64) полностью опубликован Львом Лосевым в альманахе «Часть речи» (No. 2/3, Нью-Йорк, 1981/82, С. 47-62) с его же послесловием: «Первый лирический цикл Иосифа Бродского» (С. 63-68).

[Закрыть] ?

Да, это я помню хорошо, потому что он жил на даче Раисы Львовны Берг [24]24

Р.Л.Берг – дочь академика Берга, у которого когда-то учился отец поэта. Вероятно, Бродский снимал дачу в Комарово в первую из «счастливых зим» (1962-63), поскольку вторая (1963-64) прошла, по воспоминаниям Лосева, «в непрерывном бегстве» («Часть речи», No. 2/3, С. 67). Бродский рассказывает об этой зиме, когда они с Ахматовой «виделись буквально каждый день», в беседах с Соломоном Волковым (Ibid., С. 7, 25).

[Закрыть], где и я бывал и иногда ночевал.

Согласны ли вы с теми исследователями творчества Бродского, которые считают, что многолетнее общение с Ахматовой никак не отразилось на его идиостиле [25]25

V.Polukliina, «Joseph Brodsky: A Poet for Our Time» (Ibid, P. 9). См. также: В.Полухина, «Ахматова и Бродский (к проблеме притяжений и отталкиваний)» («Ахматовский сборник», Париж, Vol. I, 1989, С. 143-53).

[Закрыть] ?

Это довольно сложный вопрос, сложный и коварный. Я думаю, что они не правы в том смысле, что, конечно же, отразилось, но у Бродского нет прямой стилистической связи с Ахматовой. Влияние Ахматовой прослеживается в очень важных вещах, но утопленных куда-то во второй ряд: в каком-то культурном слое, в каком-то нравственном отношении, в цене слова, в психологизме. Если говорить о его поэтике, то, мне кажется, Иосиф долгое время находился под довольно сильным влиянием Цветаевой. И это очевидно, если сравнить некоторые вещи. Тут не нужно пользоваться оптическими инструментами, чтобы это увидеть. Тем более что это все происходило у меня на глазах. Я помню, как появились первые списки больших вещей Цветаевой: "Крысолова", "Поэмы горы", "Поэмы конца" – и, скажем, такая вещь Иосифа, как "Шествие" [С: 156-222/I:95-149] – она, безусловно, с ними связана самым прямым образом.

Насколько мне известно, вы навещали его в ссылке. Наблюдали ли вы в его самочувствии, в его отношении к случившемуся – там, в северной деревне – ту же степень отстранения, которая чувствуется в его стихах, написанных в течение этих 18 месяцев ссылки 1964-65 годов?

Вы знаете, я приехал к Иосифу спустя какое-то немалое время после того, как он попал в ссылку. По-моему, в мае 1965 года. Я был у него к 25-летию. Я застал его в хорошем состоянии, не было никакого пессимизма, никакого распада, никакого нытья. Хотя, честно признаться, я получил от него до этого некоторое количество трагических и печальных писем, что абсолютно можно понять. Но лично, когда я приехал – вместе с Найманом кстати – перед нами был бодрый, дееспособный, совершенно не сломленный человек. Хотя в эту секунду еще не было принято никаких решений о его освобождении, он мог еще просидеть всю пятерку. Так получилось, что Найман уехал, а я остался. Иосиф, нарушив какой-то арестантский режим, вынужден был неделю провести в изоляторе местной милиции. И когда Иосиф уходил, он мне оставил кучу своих стихов, написанных там, чтобы я его дождался. Я как раз эту неделю его и дожидался, что было замечательно, потому что это была уже поздняя весна, очень красивое на севере время, была спокойная хорошая изба, где мне никто не мешал читать, гулять и все такое. И когда я прочел все эти стихи, я был поражен, потому что это был один из наиболее сильных, благотворных периодов Бродского, когда его стихи взяли последний перевал. После этого они уже иногда сильно видоизменяются, но главная высота была набрана именно там, в Норенской, – и духовная высота, и метафизическая высота. Так что я как раз нашел, что он в этом одиночестве в северной деревне, совершенно несправедливо и варварски туда загнанный, он нашел в себе не только душевную, но и творческую силу выйти на наиболее высокий перевал его поэзии.

Вы думаете, что личная трагедия, которую он тогда переживал, тоже как-то сказалась на его состоянии?

Да, безусловно. Это, пожалуй, было единственное, что имело для него значение. Он больше всего думал и говорил об этом. И звонок из Ленинграда значил для него больше всего. Я помню, что несколько слов о Марине [26]26

Марианна Павловна Басманова, подруга поэта, известная читателям под инициалами М.Б.

[Закрыть]и всей этой ситуации занимали его гораздо больше, чем бесконечные разговоры о действиях в пользу его освобождения.

Как вы переживали его отсутствие после 1972 года?

Чрезвычайно тяжело. Тут надо сказать, что я очень люблю Иосифа по-человечески. Мне он интересен. Мне нравится, как он говорит. Мне нравится, как он шутит, сам тон его поведения – все это для меня интересно и привлекательно. Я бы хотел как-то ясно и точно объяснить, что я не принадлежу к той полусумасшедшей бродскомании, которая сейчас процветает как в СССР, так и за границей. Для меня Иосиф остался тем, каким был в 20, в 25 лет. Я не воспринимаю его такой всемирной звездой, новым Элвисом Пресли мировой литературы. И его какие-то бытовые качества, его доброта, манера его шуток, его поведение, в общем-то все, из чего складывается человек, – все это мне необыкновенно симпатично. И когда он уехал, я всего этого лишился. Я лишился этого дважды, потому что сам я параллельно этому переселился в Москву. А надо сказать, что Иосиф человек чрезвычайно петроградский, ленинградский, петербургский, как угодно. Он Москву, мне кажется, не очень любит, и сам он вырос целиком на той ленинградской почве, которая и меня вырастила, и наших приятелей. Таким образом, я лишился как этой почвы, так и наиболее симпатичного ее представителя. И это было очень суровое испытание: эмиграция, сиротство, как будто бы я переселился в какую-нибудь Сахару, в Австралию, где мне ничего не напоминает о моей бывшей жизни.