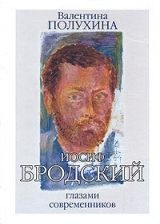

Текст книги "Бродский глазами современников"

Автор книги: Валентина Полухина

Жанры:

Публицистика

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 25 (всего у книги 25 страниц)

Чеслав Милош

Чеслав Милош(Czeslaw Milosz) родился 30 июня 1911 года в Szetejnie, Литва. Поэт, прозаик, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе (1980). Окончил юридический факультет университета в Вильно (1934), продолжил образование в Париже (1934-1935), работал на польском радио (1935-1939). В годы немецкой оккупации активно участвовал в подпольном движении, сражался в боях во время Варшавского восстания (1944) – событие, описанное им в романе «Узурпаторы» (1955), служил культурным атташе в Вашингтоне и Париже (1946-1951). В 1951 году открыто порвал с режимом и остался на Западе. В 1953 году опубликовал серию эссе, разоблачающих сталинизм, «Порабощенный дух», а в 1955 году два романа: «Захват власти» и «Долина Иссы». С 1960 года живет в Америке, является профессором славянских языков и литературы в Калифорнийском университете в Беркли. Опубликовал множество поэтических сборников, в числе которых: виленские авангардистские книги «Поэма о застывшем времени» (1933) и «Три зимы» (1936); варшавские военные сборники «Стихи» (1940) и «Освобождение» (1945); парижские книги «Дневной свет» (1953), «Поэтический трактат» (1957) и «Континенты» (1958), в которых Милош пересматривает свою эстетику и пишет так, «чтобы быть понятым Словацким или Норвидом» [426]426

Иосиф Бродский, "Поэзия как форма сопротивления реальности , предисловие к сборнику стихотворений Томаса Венцловы на польском языке в переводах Станислава Баранчака («Русская мысль», 25 мая 1990, Специальное приложение, С. XII).

[Закрыть]. В американский период по-польски стихи продолжают публиковаться в Париже: «Король Попьел и другие стихи» (1961), «Метаморфозы Бобо» (1965), «Город без названия» (1969), «Где восходит солнце и где садится» (1974); в Лондоне «Стихи» (1967) и в Анн Арборе: «Избранное» (1973), «Зимние колокола» (1978), «Особая тетрадь» (1984), «Собранные стихи (1931-1987)». Милош – автор труда «История польской литературы» (1969), составитель антологии «Послевоенная польская поэзия» (1965), переводчик на польский С.Вайль, У.Уитмена, К.Сэндберга, Т.С.Элиота, Евангелия от Марка и Книги Иова, а на английский – стихов З.Херберта (1968) и А.Вата (1977). Реципиент многочисленных премий и почетных степеней. Хотя написанное в Америке имеет иные горизонты и перспективы, литовские озера и варшавские развалины – доминирующий пейзаж его стихов, а «невыносимое сознание того, что человек не способен осмыслить свой опыт, является одной из кардинальных тем поэзии Милоша» [427]427

Иосиф Бродский, «Сын века», пер. с английского Льва Штерна («Новый американец», 9-14 октября 1980, С. 7).

[Закрыть]. Станислав Баранчак определяет его и Збигнева Херберта, как представителей «скептического классицизма» в современной польской поэзии [428]428

Станислав Баранчак, «Переводя Бродского» («Континент», No. 19, 1979, С. 358). Перепечатано в кн. «Поэтика Бродского» (Hermitage: Tenafly, N.J., 1986, С. 239-51).

[Закрыть], на том основании, что, наследуя европейскую гуманистическую традицию, желая восстановить расшатанную веру, они понимают, что прежние представления о сущности человеческой природы поставлены под сомнение. Сам Милош считает, что его поэтические корни «прорастают из старой польской поэзии XVI века, из в том же столетии сделанных переводов Библии», из поэзии Мицкевича [429]429

Чеслав Милош, интервью, данное Виктору Соколову после награждения Нобелевской премией («Континент», No. 26, 1980, С. 436).

[Закрыть]. Постоянные антиномии природы и цивилизации, добра и зла, веры и скепсиса сопровождаются полифонией голосов из прошлого и образами из американского окружения. За обманчивой простотой поздних стихов Милоша, порожденной его растущей неприязнью к умничанью и схоластике, скрывается «несколько этажей иронии». В 1993 году в Москве издан том избранного «Так мало' и другие стихотворения».

ГИГАНТСКОЕ ЗДАНИЕ СТРАННОЙ АРХИТЕКТУРЫ [430]430

Опубликовано: «Памяти Иосифа Бродского» («Литературное обозрение», No. 3, 1996, С. 23-28).

[Закрыть]

Интервью с Чеславом Милошем

6 октября 1990, Лондон

Бродский вспоминает, как вскоре после приезда в Америку он получил от вас письмо, в котором вы весьма своевременно, как он выразился, предупредили его, что многие не в состоянии заниматься своим творчеством вне стен отечества, добавив, что «если это с Вами случится, что же, вот это и будет Ваша красная цена» [431]431

Иосиф Бродский, «Остаться самим собой в ситуации неестественной». Из выступления Иосифа Бродского в Париже («Русская мысль», 4 ноября 1988, С. 10).

[Закрыть]. Почему вы считали необходимым послать ему столь суровое предупреждение?

Я помню это письмо. Он процитировал его не полностью. Я там говорил о первом и самом тяжелом периоде изгнания, который он должен перетерпеть, что потом будет легче. Это также был привет и некоторая поддержка.

Позже в своей рецензии на его сборник "Часть речи вы писали: Бродский осуществляет то, чего предыдущие поколения русских писателей-эмигрантов не смогли достичь: превращает землю изгнанничества по необходимости в собственную, осваивает ее при помощи поэтического слова [432]432

Czeslaw Milosz, «A Struggle against Suffocation», a review of Joseph Brodsky's «A Part of Speech» («The New York Review of Books», August 14, 1980, P. 23). Русский перевод А.Батчана и Н.Шарымовой опубликован в альманахе «Часть речи», No. 4/5, 1983/4, С. 169-80. Пер. Льва Лосева см. «Знамя» (No. 12, 1996, С. 150-55).

[Закрыть] . Где, по-вашему, Бродский нашел силы для столь обширной поэтической экспансии?

Я не знаю, успех его удивительный. Раньше русские писатели-эмигранты жили в каком-то автономном мире. Некоторые из них писали очень хорошие вещи, Бунин, например, но и он жил в своем собственном мире. Бродский действительно захватил территорию и Америки, и вообще Запада, как культурный путешественник, возьмите его стихи о Мексике, о Вашингтоне, о Лондоне, его итальянские стихи. Вся цивилизация XX века существует в его поэтических образах. Я это объясняю влиянием архитектуры Ленинграда [Смеется].

Средство исцеления от «тоски по мировой культуре»?

Да, может быть. Я должен сказать вам, что дружба с Бродским мне очень приятна и очень важна для меня, как и моя дружба с литовским поэтом Томасом Венцловой. Мы, три поэта, сделали больше, чем политики, потому что мы установили дружбу между нашими народами.

Вы знаете поэзию Бродского и в оригинале, и в английских переводах. По мнению некоторых английских и американских поэтов, знающих русский язык, даже лучшие английские переводы стихов Бродского не приближаются к оригиналам, тем более не заменяют их [433]433

F.D.Reeve, «Additions and Losses», comment on «Selected Poeins» by Joseph Brodsky («Poetry», October, 1975, P. 43).

[Закрыть]. Как много, на ваш взгляд, Бродский теряет в английских переводах?

Я должен признаться, что мне трудно читать поэзию Бродского в оригинале, потому что у него есть много слов, которых я просто не знаю.

Его лингвистический подвиг состоит в том, что он приручает современную терминологию. Что касается переводов, я думаю, что вообще русскую поэзию трудно переводить на западные языки. Посмотрите, что остается от Пушкина. Почему? Потому что русская поэзия очень сильно акцентована, в ней очень сильный ямбический ток. Этим она отличается от польской поэзии, которая прекрасно обходится и без метра, и без рифм. Но русский язык тянет в ритмический поток. И когда вы слушаете, как Бродский читает свои стихи, вы понимаете, что они теряют в переводе.

По мнению Бродского, метр и точные рифмы помогают оформить беспокоящие нас мысли куда более функционально, чем верлибр, потому что "в первом случае читатель чувствует, что хаос организован, тогда как в последнем – смысл зависим от хаоса и им детерминирован [434]434

Joseph Brodsky, «On Richard Wilbur» («The American Poetry Review», January/February 1973, P. 52).

[Закрыть] . У вас можно найти аналогичное высказывание о том, что форма – это постоянное сражение с хаосом и с ничто [435]435

Rachel Berghash, «An Interview with Czeslaw Milosz» («Partisan Review», No. 2, 1988, P. 257).

[Закрыть] . Не противоречит ли оно только что сказанному вами?

Но форма в поэзии – не обязательно означает пользование метром и рифмой. Ранняя моя поэзия была более ритмическая в традиционном смысле этого слова. Например, во время войны я написал много таких стихов, в них встречаются иногда просто детские рифмы. Но в них действительно было намерение борьбы против хаоса. Потом я нашел другие формы. Конечно, я не верю, что существует такая вещь, как free verse, потому что в стихах всегда есть ритмическая структура, но она более сложная.

Позаимствовал ли Бродский что-либо из польской поэтической традиции, учитывая, что он переводил Галчинского, Херберта, Норвида, и о своем поколении 60-х годов он сказал: «Нам требовалось окно в Европу, и польский язык такое окно открыл» [436]436

Anna Husarska, «A Talk with Joseph Brodsky» («The New Leader», December 14, 1987, P. 9).

[Закрыть], имея в виду, что он впервые читал Пруста, Фолкнера и Джойса в польских переводах?

Я не знаю, но когда я читал его "Post aetatem nostram" [К:85-97/II:245-54], я думал о Норвиде, у которого есть поэма "Quidam", действие ее происходит в Риме во времена, я думаю, Адриана. Это анализ той ситуации: восстание в Палестине, в Риме евреи, греки, первые христиане. Очень сложная картина, но не сатирическая, как у Бродского. Вообще, что меня очень интересует у Бродского, это классические темы. Конечно, они всегда существовали в русской поэзии, у Мандельштама, например, но у Бродского они, кажется, доминируют, начиная со стихов "К Ликомеду на Скирос" [0:92-93/II:48-49], "Эней и Дидона" [0:99/II:163], потом "Римские элегии" [У:111-17/III:43-48], эклоги и т.д.

Чем вы объясняете его частые путешествия в античный мир?

Если бы вы спросили Бродского, он, вероятно, ответил бы: "Это классический Петербург."

Расширил ли Бродский лингвистическое поле русской поэзии, в частности, за счет пересаживания на русскую почву поэтики английского концептизма?

Конечно, расширил. Вообще континентальной Европе английская поэзия была знакома, но все-таки культурное влияние Англии и Америки было слабым в сравнении с французским влиянием. Французский язык был языком интеллигенции. Я из своего опыта помню, что влияние французского языка длилось еще во время моей юности. Английский начали изучать в Варшаве в конце тридцатых годов. Теперь, когда вы путешествуете в нашей части Европы, по Югославии, Венгрии, Польше, Чехословакии, вы замечаете, что молодое поколение знает английский и не знает французского языка. И это симптоматично. Россия была отрезана от англосаксонского мира революцией и ее последствиями. И Бродский был первым, кто открыл этот мир. Я часто говорю, что это просто парадокс: когда Т.С.Элиот умер, никто из западных поэтов не написал стихотворения, посвященного его памяти, это сделал только русский поэт.

Его «Стихи на смерть Т.С. Элиота» [0:139-41/I:411-13], в сущности, тройной hommage: Элиоту, Одену и Йейтсу в силу их формы и аллюзий.

Да, да.

Бродский однажды сказал: «Возникни сейчас ситуация, когда мне пришлось бы жить только с одним языком, то ли с английским, то ли с русским, даже с русским, то это меня чрезвычайно, мягко говоря, расстроило бы, если бы не свело с ума» [437]437

Иосиф Бродский, «Европейский воздух над Россией», интервью Анни Эпельбуан («Странник», No. 1, 1991, С. 42).

[Закрыть]. Переживали ли вы нечто похожее в вашей двуязычной, а точнее, многоязычной ситуации? Насколько бы вам недоставало английского языка, если бы вы его неожиданно лишились?

Мне трудно ответить на этот вопрос, я не знаю. Я начал переводить английских и американских поэтов очень рано, в 1945 году, во время сталинизма, потому что они были запрещены. Потом, после 1956 года, когда произошла либерализация в Польше, все бросились переводить с английского, и я тогда решил, пусть другие это делают, и прекратил этим заниматься.

Значит ли это, что вы, приехав в Америку, могли переводить на английский свои собственные стихи?

Я тогда владел английским не настолько хорошо, чтобы переводить свои стихи на английский. Я долго думал, что моя поэзия непереводима. Я начал переводить других польских поэтов, и только постепенно я перешел к переводу своей поэзии на английский. Но я всегда перевожу вместе со своими американскими друзьями, Робертом Хассом (Robert Hass) и Робертом Пински (Robert Pinsky), которые поправляют мои варианты.

Я недавно сравнивала английские переводы ваших стихов с переводами на русский, сделанными Горбаневской и Бродским, и заметила удивительные совпадения, лексические, образные...

А вы знаете перевод Горбаневской моего "Поэтического трактата"? [438]438

Чеслав Милош, «Поэтический трактат», пер. с польского Натальи Горбаневской (Ardis: Ann Arbor, 1982).

[Закрыть]

Конечно, более того, я заметила, как часто Бродский с вами перекликается, начиная с названия его третьего сборника «Конец прекрасной эпохи», до не закавыченных цитат из ваших стихов, например, у вас о Норвиде:

В своих стихах, подобных завещанью,

Отчизну он сравнил со Святовидом.

и у Бродского в «Литовском дивертисменте»:

...И статуя певца,

отечество сравнившего с подругой

[К:102/I:266].

Я этого не знаю.

Критики Бродского, да и он сам, отмечают эмоциональную нейтральность его стихов, столь нехарактерную, почти неприемлемую для русской традиции, Что заставляет Бродского выталкивать эмоции из стихотворения? Или, говоря вашими стихами, «от сильных чувств поэзия смолкает» [439]439

Чеслав Милош, «Поэтический трактат», Ibid., С. 24.

[Закрыть] ?

Я думаю, что в поэзии всегда много хитростей. В нашем столетии хочется кричать, потому что слишком много страшных вещей происходило и происходит. Но спокойный тон, конечно, предпочтительней. У меня есть строчка "I haven't learned yet to speak as I should, calmly" ("Я еще не научился говорить так, как надо, спокойно") [440]440

Czeslaw Milosz, «Preparation», in: «The Collected Poems 1931-1987» (Penguin Books, 1988), P. 418. Русский перевод А.Драгомощенко см. «Приготовление» в кн. Чеслав Милош, «'Так мало' и другие стихотворения» (М., 1993), С. 171.

[Закрыть]. Бродский, вероятно, научился говорить спокойно.

Как известно, русская литература всегда обсуждала философские, религиозные и этические проблемы. В какой степени Бродский остается верен этой традиции?

Я уже писал об этом. Он мне близок еще и потому, что мы очень чтим одного философа – Льва Шестова [441]441

Чеслав Милош, «Борьба с удушьем», Ibid., С. 178-79.

[Закрыть]. Мне очень нравится то, что Шестов сказал о русской традиции социального оптимизма у Толстого, о вере в то, что по мере прогресса человек станет лучше [442]442

Имеется в виду работа Льва Шестова «Добро и зло в учении гр. Толстого и Ф.Нитше (философия и проповедь)» (YMCA-Press: Paris, 1971).

[Закрыть]. И Шестов, и Бродский выступают против этой традиции.

Вы определили одну из волнующих вас проблем как «зло мира, боль, муки живых существ как аргумент против Бога» [443]443

Чеслав Милош, «Над переводом Книги Иова» («Континент», No. 29, 1981), С. 263.

[Закрыть] . Шестов написал на эту тему целую книгу, «На весах Иова». Можно ли отыскать у вас с ним общую стратегию защиты веры в наш век безверия?

Думаю, что да. Шестов был врагом стоицизма. Он говорил, что вся философия Запада и христианство согласились, что мир так устроен, и ничего не поделаешь, надо улыбаться. Он говорил: "А я не признаю этого". У него была идея полной свободы Бога. Говорят, что Бог есть любовь. Но кто это знает? Может быть, Бог вовсе не любовь. Он делает, что хочет, у Него нет никаких пределов. И в этом смысле у Шестова есть крик Иова. Конечно, Шестов – это писатель Ветхого Завета. Даже его книга "Афины и Иерусалим" – это сопротивление.

А ваша стратегия? Бродский назвал вас Иовом, кричащим не о личной трагедии, а о трагедии самого существования [444]444

Записи лекций и семинаров Иосифа Бродского по сравнительной поэзии. Ann Arbor, Michigan, 2 апреля 1980 года.

[Закрыть].

Может быть, у меня немножко другая стратегия, потому что я испытал влияние другого философа нашего столетия – Симоны Вайль. Она верит, что Бог есть любовь, но Бог находится на большом расстоянии от мира, и Бог оставил весь мир князю этого мира и инертной материи. Таким образом, есть две стратегии, и обе исходят из очень острого ощущения присутствия зла в этом мире.

Клеменс Поженцкий считает, что «главная тема творчества Бродского – зло. Поскольку он писатель глубоко религиозный и исторические события воспринимает в метафизических категориях, он, в согласии с традицией православия, рассматривает зло как отсутствие, пустоту, некий минус или нуль» [445]445

Клеменс Поженцкий, «Увенчание несломленной России» («Русская мысль», 25 декабря 1987, «Литературное приложение» No. 5, С. II).

[Закрыть]. Как вам видится суть творчества Бродского?

Бродский принадлежит к тем поэтам, которым на удивление удалось сохранить традицию христианства и классическую традицию. Может быть, чтобы писать стихи в XX веке, надо верить в Бога. Западная поэзия, начиная с Малларме, потеряла эту веру, это – самостоятельное искусство. Я думаю, что Бродский, да и я тоже, мы сохраняем священное приятие мира.

В свое время вы жаловались, что не нашли у Пастернака философской альтернативы официальной советской доктрине [446]446

Czeslaw Milosz, «On Pasternak Soberly» [1970] («World Literature Today», Spring 1989, Vol. 63, No. 2, P. 218).

[Закрыть] . Какую альтернативу предлагаете вы?

В этом была сила Пастернака, потому что иначе бы он погиб. Я думаю, что моя поэзия в последние годы становится более и более метафизической. Но, знаете, давать ответ – не дело поэта. Какая программа, например, у Бродского в стихах "Бабочка" [Ч:32-38/II:294-98] или "Муха" [У: 163-72/III:99-107]?

В них нет программы, но в них содержатся мысли о волнующих его проблемах: вере и поэзии, языке и времени, о жизни и ничто. Говоря вашими словами, в «Бабочке» Бродский «воссоздал, переосмыслил и обогатил английскую метафизическую школу XVII века». Вы также определили одну из его магистральных тем как «человек против пространства и времени» [447]447

Чеслав Милош, «Борьба с удушьем», Ibid., С. 173.

[Закрыть] . Согласитесь, эта тема стара, как мир. Обновил ли ее Бродский?

Трудно ответить на этот вопрос. Я думаю, что поэзия принадлежит традиции литературы данного языка. Думаю, что вы лучше меня знаете, что такое Бродский в традиции русской литературы.

Кажется, до него никто не был так поглощен категорией времени.

Я должен вам сказать, что некоторое время назад вышла книга стихов Бродского по-польски с моим предисловием [448]448

Josif Brodski, «82 wiersze i poematy» («Zeszytow Literackich»: Paris, 1988).

[Закрыть]. У нас есть блестящий переводчик – профессор Баранчак. Я завидую Бродскому, потому что его изобретательность в области рифм непревзойденная. Мне очень трудно писать в рифму, а Баранчак переводит Бродского на польский, сохраняя его систему рифм.

Несмотря на сопротивление польского языка? И это не банальные рифмы?

Нет, нет. Это просто удивительно. И эта книга Бродского на польском языке очень странная, потому что она расходится с традицией польской поэзии. Нечто аналогичное произошло и с моим "Поэтическим трактатом", я говорил об этом с Горбаневской, в русском переводе он не совпадает с русской поэтической традицией.

Мне хотелось бы вернуться к философской стороне вашей поэзии и поэзии Бродского. О своих стихах вы говорите, что они похожи на «интеллектуальный балет» [449]449

Czeslaw Milosz, «The Collected Poems», Ibid., P. 189.

[Закрыть] , а стихотворения Бродского, написанные в форме путешествий, вы назвали «философским дневником в стихах» [450]450

Чеслав Милош, «Борьба с удушьем», Ibid., С. 172.

[Закрыть] , Насколько успешно Бродский соединяет философию и поэзию? Не рвется ли поэтическая ткань от тех философских абстракций, которыми иногда изобилуют стихи Бродского?

Я думаю, что Бродский делает это успешнее многих западных поэтов. Я сам очень старался двигаться против распространенных течений в современной западной поэзии. И в этом смысле мою поэзию нельзя назвать западной, она скорее ей противостоит. И здесь мы с Бродским соратники.

Вы как бы строите мост между славянской и западной поэтическими традициями?

Да. Западная поэзия двигается к субъективизму, чреватому серьезными последствиями. В русской традиции, конечно, есть традиция автобиографической поэзии, это старая традиция. И у Бродского много автобиографических стихов, но он стремится к объективности, возьмите все его описания городов, исторических ситуаций, например, в "Колыбельной Трескового Мыса" [4:97-110/11:355-65] весьма ощутимо его усилие объективации двух империй. И это сделано в противовес основным западным тенденциям.

Бродский, назвав Кавафиса «духовным экстремистом» [L:67/IV:176], заявил однажды, что и «Христа недостаточно, и Фрейда, и Маркса, и экзистенциалистов, и Будды мало» [451]451

Joseph Brodsky, «Beyond Consolation», a review of N. Mandelstam, «Hope Abandoned» and three translations of Mandelstam's poetry («The New York Review of Books», February 7, 1974, P. 14).

[Закрыть] . Не свойственен ли самому Бродскому духовный и интеллектуальный экстремизм?

Может быть, может быть. Это очень русская черта.

Согласны ли вы с Бродским, который считает, что «поэзия гарантирует гораздо большее чувство беспредельного, чем любая вера»? [452]452

Joseph Brodsky, «Virgil: Older than Christianity. A Poet for the New Age» ("Vogue , October 1981, P. 178).

[Закрыть]

Нет, с этим положением я не согласен. Я не приписываю поэзии такой важной функции, какую ей приписывает Бродский.

Язык и время – еще одна дихотомия в поэтическом мире Бродского. Он как-то сказал: «Если существует божественное, это прежде всего язык» [453]453

Joseph Brodsky, interviewed by Sven Birkerts, «Art of Poetry XXVII: Joseph Brodsky» («Paris Review», No. 24, Spring 1982, P.111). Русский пер. интервью Свену Биркертсу см. «Иосиф Бродский. Неизданное в России» («Звезда», No. 1, 1997, С. 80-98).

[Закрыть]. Почему он возносит язык на такие метафизические высоты?

В наше время язык выдвинут западными профессорами во главу угла. Они отметают все и оставляют только язык, который, якобы, говорит сам за себя и за нас. Это все-таки нигилизм, онтологический нигилизм. Любые поиски истины для них – метафизическая глупость. Для деконструктивистов и прагматиков язык – мастер, язык – все, и все – язык. Но у Бродского нечто иное.

Да, хотя Бродский постоянно утверждает, что писатель – слуга языка и орудие языка [454]454

«Быть может, самое святое, что у нас есть – это наш язык...», Интервью Натальи Горбаневской с Иосифом Бродским («Русская мысль», 3 февраля 1983, С. 8).

[Закрыть] , он при этом неустанно подчеркивает божественную природу языка: «Язык, который нам дан, он таков, что мы оказываемся в положении детей, получивших дар. Дар, как правило, всегда меньше Дарителя, и это указывает нам на природу языка» [455]455

«Быть может, самое святое, что у нас есть – это наш язык...», Ibid., С. 9.

[Закрыть] .

Бродский совсем не похож на тех профессоров и поэтов, для которых язык – это автономная сфера. У него нет лингвистических экспериментов ради экспериментов. Для него язык – конфронтация с миром.

...и с временем. Не потому ли он был так потрясен строчками Одена: «Время... / преклоняется перед языком и прощает его служителей» [L:362-63] [456]456

См. примечание 5 к интервью с Роем Фишером в настоящем издании.

[Закрыть]? У вас есть сходная мысль:

Я всего лишь слуга незримого —

Того, что диктует мне и еще кому-то.

Можно ли усмотреть аналогию между вами как «слугой незримого» и Бродским как «слугой языка»?

Я думаю, можно. В любой данный момент, когда поэт появляется на сцене своего родного языка, существует ряд возможностей, которые поэтом должны быть исследованы и усвоены. Он не свободен выйти слишком далеко за пределы этих возможностей. Я говорил об этом с Бродским, спрашивал его, почему существуют такие тенденции в современной русской поэзии, а не иные. По его мнению, непрерывность, которая была прервана революцией, должна быть восстановлена. В этом смысле Бродский осознает свое место, он не может и не хочет двигаться в другом направлении, он пытается сохранить преемственность русской поэтической традиции.

Почему, вы думаете, польский язык избрал именно вас быть своим "секретарем', своим медиумом в XX веке, вопреки тому, что вы прожили среди поляков меньшую часть вашей жизни?

Я не могу логически объяснить то, что называется судьбой.

"Звезде Полынь вы пишете: «Вот так-то исполнилась моя молитва гимназиста, вскормленного на польских поэтах: просьба о величии, а значит, об изгнании» [457]457

Чеслав Милош, «Особая тетрадь: звезда Полынь», перевод с польского Н. Горбаневской («Континент», No. 27, 1981, С. 9).

[Закрыть] . Почему вы соединили величие с изгнанием?

В польской поэзии существует настоящий миф изгнания, примеры тому – судьбы Мицкевича, Словацкого, Норвида.

Вы признались в трудности отождествления со средой, в которой Вы живете [458]458

Чеслав Милош, «Над переводом Книги Иова», Ibid., С. 262.

[Закрыть] . Для Бродского же, по его собственным словам, «всякая новая страна, в конечном счете, лишь продолжение пространства» [459]459

Белла Езерская, «Если хочешь понять поэта...», интервью с Иосифом Бродским, «Мастера» (Hermitage: Tenafly, N.J., 1982), С. 108.

[Закрыть] . Но на более глубоком уровне, мне кажется, вы с Бродским перекликаетесь. Он считает, что с каждой новой строчкой, с каждой последующей мыслью поэта в изгнании относит все дальше и дальше от берега родной земли. И, в конечном счете, он остается один на один со своим языком. Это и есть его «иная земля». Он даже образовал английский неологизм: «This is his Otherland» [460]460

Joseph Brodsky, «Language as Otherland», лекция, прочитанная в Лондонском университете (SSEES) 28 ноября 1977 года; цитируется по магнитофонной записи.

[Закрыть] . У вас в «Поэтическом трактате» есть аналогичная мысль: «... только речь – отчизна» [461]461

Чеслав Милош, «Поэтический трактат», Ibid., С. 12.

[Закрыть] .

Это, по-моему, заявление гордеца, хотя, мне кажется, я менее страдаю от гордости, чем Бродский. Я всегда чувствовал ограниченность и поэзии, и языка, ощущал несоизмеримость между миром и словом. Все, что поэт может делать, это только пытаться, стараться что-то выразить. Бродский, как я уже сказал, наделяет литературу слишком большой ответственностью. Одних это восхищает, других раздражает.

А разве вы не верите в спасительную роль поэзии? В "Посвящении к сборнику "Спасение' вы пишете:

В неумелых попытках пера добиться

стихотворенья, в стремлении строчек к недостижимой цели, —

в этом, и только в этом, как выяснилось, спасенье. [III:294] [462]462

Чеслав Милош, «Стихотворения», переводы Иосифа Бродского, литературный сборник «Russica-81» (Russica Publishers: New York, 1982, С. 16). В России переводы стихов Милоша, выполненные Бродским, опубликованы в кн. Иосиф Бродский, «Бог сохраняет все» («Миф»: М., 1992, С. 195-203). Вошли в «Сочинения Иосифа Бродского» [III:293-300].

[Закрыть]

Не знаю, спасение ли, но поэзия действительно может быть защитой от отчаяния, от убожества существования.

Во вступлении к «Поэтическому трактату» можно прочитать:

Как будто автор с умыслом неясным

них обращался к худшему в

Изгнавши мысль и обманувши мысль.

Это что, скрытая ирония или упражнение в самоусовершенствовании средствами поэзии?

Здесь я, скорее всего, говорю о разнице между поэзией и прозой в нашем столетии. Поэзия XX века все дальше уходит от относительной рациональности прозы, все чаще эксплуатирует очень субъективные ситуации, подсознание человека, в этих стихах также выражено желание восстановить философское содержание поэзии. И здесь опять мы с Бродским сходимся и расходимся с некоторыми поэтами-модернистами.

В своей лекции о вашем творчестве Бродский сказал: «Ему свойственен катастрофический, почти апокалиптический склад ума» [463]463

Из записей лекций Бродского по сравнительной поэзии, Ibid.

[Закрыть]. И действительно, в молодости вы руководили поэтической группой «Катастрофисты». Вы осознаете, что вам присущ такой склад ума?

Пожалуй, да. Он приближает меня к славянскому типу мышления, ибо это склад ума Соловьева, Достоевского и других. И, конечно, существует польский вариант того же самого. Похоже, Бродский прав, но я не очень этим горжусь.

В некоторых ваших стихах доминирует чувство вины. Это потому, что вы выжили, или потому, что вы не пережили все послевоенные страдания Литвы и Польши? И следует ли из этого, что чувство вины это ваш комплекс Квазимодо, который, по мнению Цветаевой, должен иметь каждый поэт?

Я не уверен, что каждый поэт должен страдать таким комплексом. Я знаю, что у меня есть комплекс вины, я не думаю, что его нужно объяснять историческими событиями, я думаю, что его корни следует искать глубже, в моем случае – чувством судьбы, чувством рока, и появилось это чувство очень рано, почти в школьные годы. Мой друг Адам Михник недавно в разговоре со мной сказал: "Мне нравится твоя поэзия, потому что она кровоточит. Она также демонстрирует, что рана может стать источником силы". Может быть, литература вообще и поэзия в частности вырастают из раны. Надо только преодолеть боль.

Бродский взял эпиграфом к сборнику своей прозы «Меньше, чем единица» строку из вашей «Элегии к N.N.»: «And the heart doesn't die when one thinks it should» [464]464

Czeslaw Milosz, «The Collected Poems», Ibid., P. 239.

[Закрыть] . В переводе Бродского она звучит следующим образом: «И как сердце бьется тогда, когда надо бы разорваться» [III:292] [465]465

Чеслав Милош, «Элегия H.H.», перевод Иосифа Бродского ("Новый американец , 9-14 октября 1980, С. 7; см. также Иосиф Бродский, «Бог сохраняет все», Ibid., С. 195-96 и [III: 291-92].

[Закрыть] . Не могли бы вы пояснить этот стих?

Здесь я описал очень конкретную ситуацию очень близкого мне человека. Ее сын был отправлен в немецкий концлагерь на смерть, но она продолжала жить. Этот опыт пережили и миллионы русских при сталинизме. У меня есть русская знакомая, ее муж был арестован во время чисток. У нее был ребенок, она никому не могла показать, что случилось что-то страшное.

Бродский как-то заметил, что «вам доставляет почти чувственное удовольствие сказать 'нет'» [466]466

Из записей лекций Бродского по сравнительной поэзии, Ibid.

[Закрыть] . Это правда?

Боюсь, что правда [Смеется]. Но дело обстоит сложнее. Я назвал себя "экстатическим пессимистом". Шопенгауэр, на мой взгляд, создал самую лучшую теорию литературы, искусства, объективную, как голландские натюрморты, я стараюсь ее практиковать.

И вы, и Бродский широко пользуетесь категорией отрицания в ваших стихах. Какова их функция?

Я человек противоречивый. Я не могу представить себя как цельную личность. Меня постоянно разрывают противоречия.

Не потому ли ваша поэзия так трудна, и суть ее так дразняще неуловима для читателя? Не могли бы вы подсказать какие-то пути ее адекватного прочтения?

Да, моим читателям нелегко, они не могут понять, почему я так часто меняю свою точку зрения, свои мнения. Я недавно показал своему чешскому другу два стихотворения. Содержание одного из них полностью противоречило тому, что говорится в другом. Я спросил его, стоит ли их публиковать, ведь они исключают друг друга. Он ответил: "Конечно, поскольку это так характерно для тебя, но постарайся поместить их рядом и напиши к ним "краткий комментарий". Мои стихи очень иронические, в них много аллюзий к польской поэзии XVI, XVII, XVIII веков.

Вы, в сущности, младший современник Ахматовой, Пастернака, Мандельштама, Цветаевой. Как рано вы познакомились с их поэзией?

Как это ни странно, я не был большим читателем русской поэзии, русской литературы. Я получил от своего друга году в 1934-м книжку Пастернака "Второе рождение". Я не понял, что "второе рождение" – это аллюзия. Мне его стихи очень понравились. Между прочим, поэт Коржавин сказал кому-то, что он возлагает ответственность именно на эту книгу Пастернака за свое обращение в сталинизм, потому что в ней столько красоты и счастья. О Мандельштаме я узнал очень поздно. Я не думаю, что русская поэзия влияла на меня очень сильно. Я пережил влияние французской поэзии.

И английской?

Да, но в меньшей степени, потому что французское влияние пришлось на годы моего становления.

По вашему мнению, «поэт, прежде чем он будет готов подойти к вечным вопросам, должен следовать определенному непреложному кодексу. Он должен быть богобоязненным, любить свою страну и свой родной язык, полагаться на свою совесть, избегать союза с дьяволом и опираться на традицию» [467]467

Чеслав Милош, «Борьба с удушьем», Ibid., С. 171.

[Закрыть]. Отвечает ли Бродский всем этим требованиям?

Да, безусловно. Я уже сказал, что, может быть, на фоне западной поэзии мы в арьергарде, Бродский и я, но, может быть, и в авангарде. Это никогда не известно, потому что если поэты сильно действуют, то они меняют направление поэзии.

Как вам видится сегодня это «гигантское, странной архитектуры, [...] здание поэзии Бродского» [468]468

Чеслав Милош, «Борьба с удушьем», Ibid., С. 169.

[Закрыть]?

Для меня архитектура – ключ к поэзии Бродского. Он постоянно возвращается к Петербургу. Он сам это подчеркивает в прозе. Контраст особенно разителен в сравнении с Беккетом, для которого архитектура нейтральна, у Бродского она очень важна. Возьмите, например, его пьесу "Мрамор", это очень беккетовская пьеса, с той существенной разницей, что местом действия избран древний Рим, доминируют классические мотивы и играет архитектурное воображение. Бродский – поэт сложного культурного наследия, он использует темы Библии, Гомера, Вергилия, Данте, английских метафизиков и древнерусской литературы. Классические темы делают^его поэтическое здание гигантским, но ими подчеркнуто единство европейской культуры. Бродский, я думаю, не страдает ни комплексом неполноценности, ни комплексом превосходства по отношению к Западу.

Вы однажды сказали, что не соответствуете американскому представлению о поэте [469]469

Rachel Berghash, «An Interview with Czeslaw Milosz», Ibid, P. 260.

[Закрыть] . Соответствует ли ему Бродский?

Не думаю, потому что в американском представлении поэт должен быть алкоголиком, пережить пару нервных срывов, несколько попыток к самоубийству, посещать психоаналитика и т.д. Давайте закончим на этой юмористической ноте.

Насколько я знаю, у вас нет стихотворения, посвященного Бродскому. Можно ли мне взять для этого сборника ваших «Секретарей» [470]470

Семь стихотворений Милоша в переводе Андрея Базилевского опубликованы в «Специальном приложении» к «Русской мысли» (25 мая 1990), С. IV.

[Закрыть], стихотворение о поэте вообще?

Да, уж так получилось, что у меня действительно нет стихотворения, написанного специально для Бродского. Если вам так нравятся "Секретари", пожалуйста, берите.

СЕКРЕТАРИ

Я всего лишь слуга незримого —

Того, что диктует мне и еще кому-то.

Секретари, мы бродим по свету, не зная друг о друге,

Понимая так мало. Начиная с середины фразы,

Обрывая речь на полуслове. А какое сложится целое,

Не нам понять – ведь никто из нас его не прочтет.

1975

Перевел с польского Андрей Базилевский