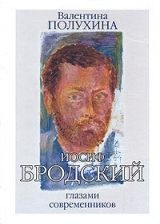

Текст книги "Бродский глазами современников"

Автор книги: Валентина Полухина

Жанры:

Публицистика

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)

Предполагаемая реформа русской орфографии носит сугубо формальный характер, она – реформа в наивысшем смысле этого слова: ре-форма. Ибо наивно предполагать, что морфологическую структуру языка можно изменять или направлять посредством тех или иных правил. Язык эволюционирует, а не революционизируется, и в этом смысле он напоминает о своей природе. Существует три рода реформ, три рода формальных преобразований: украшательство, утилитаризм и функциональная последовательность.

Данная реформа – не первое и не третье. Данная реформа – второе. Ее сходство с первым заключается в том, что на перегруженный фасад столь же неприятно смотреть, как и на казарму. Своим же происхождением она, по сути, обязана неправильному пониманию третьего... Ибо функция, обладающая собственной пластикой, стремится освободиться от лишних элементов, в которых она не нуждается, стремится к превращению формы в свое стопроцентное выражение.

Говоря проще, письмо должно в максимальной степени выражать все многообразие языка. В этом цель и смысл письма, и оно имеет к этому все возможности и средства.

Разумеется, современный язык сложен, разумеется, в нем многое можно упростить. Но суть упрощений состоит в том, во имя чего они проводятся. Сложность языка является не пороком, а – и это прежде всего – свидетельством духовного богатства создавшего его народа. И целью реформ должны быть поиски средств, позволяющих полнее и быстрее овладевать этим богатством, а вовсе не упрощения, которые, по сути дела, являются обкрадыванием языка.

Организаторы реформы объясняют возражения против нее гипнозом привычки. Но если вдуматься, залог живучести своих предполагаемых преобразований они видят не в чем ином, как в возникновении новой привычки.

Это процесс бесконечный. В конце концов, можно перейти на язык жестов и к нему привыкнуть. Неизвестно, будет ли это прогрессом, но это определенно проще, чем раздумывать, сколько "н" ставить в слове «деревянный». А именно к простоте стремятся инициаторы реформы. Сказанное, конечно же, крайность, но этой крайности в то же время, нельзя, к сожалению, отказать в известной логической последовательности.

Форма не влияет на функцию, но изуродовать ее может. Во всяком случае – создать превратное представление. Утилитаризм и стандартизация, повторяем, столь же вредны, как перегрузка деталями. Манеж, лишенный колонн, превращается в сарай; колоннада функциональна: она играет роль подобную фонетике. А фонетика – это языковой эквивалент осязания, его чувственная, что ли, основа. Два "н в слове «деревянный» неслучайны. Артикуляция дифтонгов и открытых гласных даже не колоннада, а фундамент языка.J,Злополучные суффиксы – единственный способ качественного выражения речи.

«Деревянный» передает качество и фактуру за счет пластики, ,растягивая звук как во времени, так и в ^пространстве,. «Деревяный» ограничен порядком букв и смысловой ассоциацией, никаких дополнительных указаний и ощущении слово не содержит.

Разумеется, можно привыкнуть – и очень быстро – к «деревяному». Мы приобретаем в простоте правописания, но потеряем в смысле. Потому что – «как пишем, так и произносим» – будем произносить на букву (на звук) меньше, и буква отступит, унося се собой всю суть, оставляя графическую оболочку, из которой ушел воздух.

В результате мы рискуем получить язык, обедненный фонетически и семантически. При этом совершенно непонятно, во имя чего это делается Вместо изучения и овладевания этим кладом – пусть не скоропалительного, но сколь обогащающего! – нам предлагается линия наименьшего сопротивления, обрезание и усекновение, этакая эрзац-грамматика. При этом выдвигается совершенно поразительная научная аргументация, взывающая к примеру других славянских языков и апеллирующая ж реформе 1918 г. Неужели же непонятно, что другой язык, будь он трижды славянский, это прежде всего другая психология, и никаких аналогий быть не может. И неужели сегодня в стране такое же катастрофическое положение с грамотностью, как в 1918 году, когда, между прочим, люди сумели овладеть грамматикой, которую нам предлагают упростить сегодня.

Язык следует изучать, а не сокращать. Письмо, (буквы должны в максимальной степени отражать все богатство, все многообразие, всю полифонию речи. Письмо должно быть числителем, а не знаменателем языка. Ко всему, представляющемуся в языке нерациональным, следует подходить осторожно и едва ли не с благоговением, ибо это нерациональное уже само есть язык, и оно в каком-то смысле старше и органичней наших мнений. К языку нельзя применять полицейские меры: отсечение и изоляцию. Мы должны думать о том, как освоить этот материал, а не о том, как его сократить. Мы должны искать методы, а не ножницы. Язык это великая большая дорога, которой незачем сужаться в наши дни".

Подписал он это послание «архитектор Кошкин», лишний раз демонстрируя свою любовь к котам. Но любопытно, насколько явно эти соображения почти тридцатилетней давности связаны с его сегодняшними суждениями о языке. Все завязалось тогда...

После Нобелевской премии Бродскому и там, и здесь говорили, что это «премия всему нашему поколению», это «монумент самому русскому языку» [111]111

Евгений Филиппов, «Встреча в Гренобле» («Русская мысль», 9 декабря 1988,С. 9).

[Закрыть] .

Я с этим совершенно не согласен. Но я хочу закончить предшествующую нашу общую мысль относительно того, что вот так же, как те люди, которых я назвал – можно назвать еще другие имена, – Иосиф ввел в поэзию некий языковой пласт, точнее, он очень многое соединил. В очередной раз в русской культуре, в русском языке поэт очень многое соединил. Просто он осуществил тот же принцип, которым пользовались и Пушкин, и Пастернак – введение новых пластов на новом уровне. Тут можно спорить: он будет отрицать свои заслуги, вы будете настаивать на его заслугах. Это некая данность, а уж чья заслуга... Есть ли это процесс развития языка, который говорит через своего поэта, или поэт неким волевым усилием все-таки дает толчок дальнейшему развитию языка – это вопрос, подлежащий дискуссии, но есть некая данность, ют языковой сплав необычайно разнородных элементов, которым пользуется Иосиф, особенно в последние 15 лет, но который в зародыше существовал и раньше, – это лексическая дерзость, на которую решаются немногие и которая была уже в зачатке в его ранних стихах. Вот это, очевидно, и следует считать заслугой – новое лицо языка, скажем так, которое увидел он и описал в естественных для него формах и в свойственной ему методике.

Упоминание имен Пушкина и Бродского в одном контексте случалось уже не раз. Вы, конечно; читали статьи на эту тему [112]112

Впервые параллель «Пушкин – Бродский» провел Анатолий Найман ([0:7-15], см. примечание 27 к интервью с А.Найманом в настоящем издании). Затем появилась статья Д.С. (псевдоним В.А.Сайтанова) «Пушкин и Бродский» в «Вестнике РХД» (No. 123, 1977, С. 27-39). Перепечатано в сборнике «Поэтика Бродского» (Hermitage: Tenafly, 1986, С. 207-18). Там же напечатана статья А.Жолковского «'Я вас любил...' Бродского: интертексты, инварианты, тематика и структура» (Ibid., С. 38-62), – в России в новой редакции перепечатано в кн. А.К.Жолковский, «'Блуждающие сны' и другие работы» («Наука»: М., 1994, С. 205-24). Виктор Кривулин обращает внимание «на сходство самое радикальное»: по его мнению, «и Бродский, и Пушкин, осознавая себя личностями уникальными, ощущали необходимость как-то скрыть эту уникальность необходимость в маске» (В.Кривулин, «Слово о нобелитете Иосифа Бродского», Ibid.).

[Закрыть] . Одни считают сравнение Бродского с Пушкиным кощунственным, другие видят параллель Пушкин—Бродский лингвистически, если не исторически, обоснованной, третьи говорят, что это сравнение совершенно для Бродского не комплиментарно и ни к чему не ведет. Что вы скажете по этому поводу?

Вообще в культуре, по-моему, вполне правомочно сравнивать все со всем, если это элементы одной системы. Но Пушкин... тут есть особый счет и особая ответственность. Я ничего кощунственного в этом сравнении не вижу. Я вообще терпеть не могу это слово, потому что проще всего отмахнуться! от чего угодно, употребив этот неопределенный ныне термин. Это сравнение вполне правомочно. Тут, конечно, много оговорок, которых я в полной мере делать не буду, это совершенно невозможно, иначе мы утонем в оговорках. Естественно, сфера деятельности Пушкина: была несколько иной. Ему приходилось, это общее место, создавать жанры, в совершенно точном смысле этого слова. И вообще очень многое приходилось создавать впервые. Все-таки русская литература в 60-е годы этого века была в несколько более устроенном виде, чем в начале XIX века. Так что. и задачи несколько иные стояли. Но, тем не менее, Бродский обозначил очередной качественный рывок. Естественно, не он один. В' это время, в конце 50-х, в начале 60-х велась очень серьезная работа рядом разных поэтов, идеологически и человечески далеких друг от друга, хотя все они были очень порядочные люди. Например, можно наугад Слуцкого назвать, который делал довольно серьезные вещи.

Его называет и сам Иосиф [113]113

В докладе на симпозиуме «Literature and War» (1985) Бродский говорил: «Именно Слуцкий едва ли не в одиночку изменил звучание послевоенной русской поэзии. Его стих был сгустком бюрократизмов, военного жаргона, просторечия и лозунгов, с равной легкостью использовал ассонансные, дактилические и визуальные рифмы, расшатанный ритм и народные каденции. Ощущение трагедии в его стихотворениях часто перемещалось, помимо его воли, с конкретного и исторического на экзистенциальное конечный источник всех трагедий. Этот поэт действительно говорил языком двадцатого века ... Его интонация – жесткая, трагичная и бесстрастная – способ, которым выживший спокойно рассказывает, если захочет, о том, как и в чем он выжил» (пер. В.Куллэ). J.Brodsky, «Literature and War – A Simposium: The Soviet Union» («Times Literary Supplement», 17 May 1985, P. 543-54).

И Бродский, и Рейн ездили в Москву, чтобы показать Слуцкому свои стихи. По следам такой поездки в апреле 1960 года Бродский написал обращенное к Слуцкому стихотворение "Лучше всего спалось на Савеловском" [I:34-35]. См. также стихи Рейна "Борис и Леонид" (Е.Рейн, "Избранное" ("Третья волна": Москва-Париж-Нью-Йорк, 1992, С. 100)). Очевидная перекличка со Слуцким встречается во многих ранних стихах Бродского, например в стихотворении "Еврейское кладбище около Ленинграда" [C:54-55/I:21] (на это обращает внимание Зеев Бар-Селла (Владимир Назаров) в статье "Страх и трепет", опубликованной в израильском журнале "Двадцать два" (No. 41, 1985, С. 202-13).

[Закрыть].

Да. А если говорить о Ленинграде, то это четверка, классическая группа: кроме Иосифа – Рейн, Найман и Бобышев, работа которых отнюдь не оценена и подлежит специальному исследованию. Это, конечно, Кушнер, разрабатывающий свой, совершенно особый пласт языковой культуры. В данном же случае мы говорим о Бродском, и это совершенно не случайно. Он очень многое сконцентрировал в себе и, может быть, резче, чем кто бы то ни было, обозначил рубеж. Вообще поэт такого масштаба всегда обозначает рубеж и поэтому он легко узнаваем. Это знак не только исследователям, но и современникам. Кто хочет видеть, тот видит. Бродский обозначил рубеж, так же, как в свое время обозначил рубеж Пушкин. Вполне бесплодное занятие сравнивать масштабы, говорить, кто больше сделал. В конце концов, Иосиф работает, и у него достаточно возможностей в конструировании новых жанровых подвидов, которые могут стать особыми жанрами. Если Пушкин фактически создал жанр русской поэмы, то и Бродского уже в начале 60-х обозначился в общем-то новый поэтический жанр – большое стихотворение. "Петербургский роман" [I:64-83], "Шествие" [С:156-222/I:95-149] – это одно дело, а вот "Большая элегия Джону Донну" [С:130-36/I:247-51], "Холмы" [С:123-29/I:229-34], "Исаак и Авраам" [С:137-55/I:268-82] и "Горбунов и Горчаков" [0:177-218/II:102-38] – это не поэмы. Это развернутые на огромном пространстве стихотворения. И построены они как стихотворение, вне зависимости от того, балладного ли оно типа, как "Холмы", или сквозной диалог с подспудным, неявным смыслом, как "Горбунов и Горчаков" или "Исаак и Авраам". Это не существенно. Это совершенно особый тип, им придуманный [114]114

См. Я.Гордин, «Странник» (Ibid.) и его же предисловие к сборнику Бродского «Холмы. Большие стихотворения и поэмы» («Киноцентр»: СПб, 1991, С. 11).

[Закрыть]. И он объясняет необходимость этого раската, почти бесконечного стихового пространства для втягивания, для поглощения читательского сознания, которое не захватывается, как он считает, ограниченным стиховым пространством. Нужны, может быть, утомительные длинноты, завораживающие. Это некая новая магия. Это тоже имеет отношение к проблеме языка, к проблеме повторов, к проблеме протяженности такого чисто языкового пространства, когда уже даже и смысл не явен, а играют роль сами по себе слова, фонетика, ритмика и т.д. Тут можно вспомнить одический сомнамбулизм Ломоносова...

Непонимающие его за это критикуют, не видя в его длиннотах ни смысла, ни функции, они их просто утомляют.

Это иногда действительно бывает утомительно. Но важны не частные случаи, важен принцип. Можно корить Мелвилла сколько угодно за огромные размеры "Моби Дика", за включение чужеродных, на первый взгляд, элементов. И в то же время, если бы этого не было, "Моби Дик" не был бы великой книгой. Так что здесь всегда возникает некоторое противоречие между читабельностью и великостью. И никуда от этого не денешься.

Вчера вы в своем докладе сказали о монументальности проблемы Мандельштам – Данте, Ахматова – Пушкин [115]115

См. выше примечание 13.

[Закрыть] . Чье имя поставили бы вы против имени Бродского, указав, что есть такая же монументальность проблемы?

Пожалуй, я думаю, тут два момента. Если уходить далеко назад, то, скорее всего, Баратынский, а ближе – это Ахматова. Я думаю, что проблема взаимоотношений "Бродский и Ахматова" имеет большую перспективу для исследователей.

А из иностранцев? Я бы хотела услышать вашу оценку его английских прививок русской поэзии.

Вы совершенно справедливо об этом напомнили. Конечно, после никто не сделал так много в смысле втягивания в русскую стихию инокультурных элементов, причем абсолютно органично, нигде ничего не торчит, ткань не прорывается, я думаю, что суть здесь не только в чисто литературных делах. Да, конечно, английская поэзия... но и польская поэзия, интерес к которой шел вначале не столько от вещей литературных, сколько от исторически-личностных. Я вообще думал о том, почему Иосиф питал и питает такой интерес и симпатию к Польше. Я думаю, что особенности польской истории и польской натуры, ее мятущийся, бунтующий, жертвенный характер, с резко ослабленным инстинктом самосохранения, просто по-человечески Иосифу с самого начала был близок. Трудно сказать, что важнее, что второстепеннее, тут все соединилось: и замечательное звучание польского языка, как бы и близкого к русскому, а с другой стороны фонетически очень отличного. Я помню, как он читал Галчинского, параллельно оригинал и переводы [116]116

О переводах Бродского из польской поэзии см. Виктор Куллэ, «Там, где они кончили, ты начинаешь...' *(о переводах Иосифа Бродского)», «Special Issue: Joseph Brodsky» (Ibid., С. 267-88).

[Закрыть], и с каким наслаждением он читал по польски! Я к тому говорю, что не нужно все сводить к чисто литературным категориям, как часто это делается. Все-таки, когда поэт такого масштаба возводит свое здание, то работают все компоненты.

Есть еще одно его увлечение – увлечение античностью. Не связано ли оно с темой Империи?

Конечно, тема эта тоже заявлена очень рано. Античность – время моделей в нашем восприятии. Империя – это всегда систематическое, систематизированное насилие, потому что имперская структура – это структура подавления, удержания разнородных элементов. Речь идет не о конкретной Римской империи или Священной Римской Империи германской нации, а об Империи как наиболее стройной системе насилия. Это насильственная гармонизация, а не естественная, которая близка культуре. Насильственная, жесткая гармонизация культуре противопоказана и ведет в конечном счете к духовной катастрофе. Имперский путь – это всегда, в том или ином виде, путь к катастрофе. Иосиф своими средствами все это исследовал. Я не думаю, чтобы его на самом деле интересовала Римская империя.

Это метафора государства вообще.

Конечно, это гигантская метафора, не ограниченная, разумеется, советскими сюжетами. Так же, как стихи "Одному тирану" [Ч:7/II:2 8 3] вовсе не есть портрет Сталина или Гитлера, или того и другого вместе. Это предельно конкретизированная, но очень обширная метафора. Так и здесь. Империя – это метафора насильственной гармонизации при глубоком внутреннем неблагополучии, это вообще одна из проблем человеческой жизни во все времена. Фундаментальная проблема.

Все ли вы принимаете у Бродского, или кое-что принимаете только с оговорками?

Вы понимаете, я как-то никогда с этой точки зрения к нему не подходил.

Мы ведь сейчас говорим о нем не с позиции "на коленях". Нет, мы уже говорили о том, что никакой сакрализации здесь быть не может и не должно. Конечно же, любовь к его стихам у меня достаточно избирательна. Как у каждого поэта, так много написавшего, у него есть стихи проходные и стихи, к которым он сам относился и относится критически.

Назовите несколько стихотворений, которые вы считаете шедеврами.

Я очень люблю "Большую элегию Джону Донну". Это, по-моему, совершенно удивительные стихи, ни на что не похожие. И это один из внезапных прорывов в область мировой культуры, совершенно, казалось бы, не подготовленный, как тогда воспринималось. Перед этим, годом раньше, "Рождественский романс" [С:76-77/I:150-5 1].

А из более поздних?

Из более поздних...

«Бабочка» ?

Я "Бабочку" [Ч:32-38/II:294-98] хорошо помню, хотя у меня сложнее к ней отношение. Это удивительная вещь по своей филигранности, по точности и по уму, с которым это написано, но некоторая холодноватость присутствует. А может быть, я и не прав. Может быть, для меня это не совсем родные стихи. Я нежно люблю "От окраины к центру" [0:28-32/I:217-20]. Из более поздних я очень люблю "Колыбельную Трескового Мыса" [Ч:97-110/II:355-65]. Люблю "Лагуну" [Ч:40-43/II:318-21]. Я просто обожаю "Письма римскому другу" [Ч:11-14/II:284-86], это удивительные стихи опять-таки по непохожести, по простоте и по сочетанию высоты и конкретности. Это то, что время от времени Иосифу удается удивительнейшим образом, как никому другому. Это такое стяжение противоположностей. Очень люблю "Осенний крик ястреба" [У:49-52/II:377-80].

А «Пятая годовщина» [У:70-73/II:419-22], за которую он подвергся нападкам «патриотов»? [117]117

Статья П.Горелова «Мне нечего сказать...» («Комсомольская правда», 19 марта 1988, С. 4); перепечатано в кн. П.Горелова «Кремнистый путь» (М., 1989, С. 154-81). Статья вызвала оживленную полемику. Из откликов можно выделить открытое письмо в «Огоньке» (No. 18, 1988), подписанное А.Кушнером, Я.Гординым, В.Поповым, М.Борисовой, М.Чулаки, Д.С.Лихачевым, и статью С.Бавина и М.Соколовой, «...и волны с перехлестом» в той же «Комсомольской правде» от 13 мая 1988.

[Закрыть]

Говорить об этих нападках смешно, потому что если цепляться за слова и фразы то большего анти-"патриота", кощунствующего над святынями, чем Пушкин, не придумаешь. Он, как известно, сказал: "Я презираю свое Отечество с ног до головы". Он мог себе позволить так говорить, ибо слишком много сделал для своего Отечества.

На этой параллели мы и закончим разговор. Прочитайте, пожалуйста, ваши стихи, адресованные Иосифу.

ПИСЬМО НА СЕВЕР

И. Бродскому

Вот ты стоишь, как будто в стороне,

Как будто обращен вовнутрь дважды.

Лишь ты один недвижим в той стране,

Где все в движенье медленном и важном,

Где медленно слетает теплый снег

Из темного небесного закута.

Скажи судьбе – спасибо за ночлег

Под этой белой кровлею минутной,

Где тягостно струится свет дневной,

И птицы черные на запад улетели,

И медленно проходят пред тобой

Друзей холодных радостные тени.

1965

Белла Ахмадулина

Изабелла Ахатовна Ахмадулинародилась 10 апреля 193 7 года в Москве. Поэт, переводчик, эссеист. Окончила в 1960 году Литературный институт им. Горького. Будучи одним из наиболее ярких и значительных представителен "шестидесятников , символом и легендой поколения, она стала едва ли не единственным поэтом, которому удалось сохранить чистоту голоса и независимость поведения, оставаясь при этом в России. Печататься начала с 1955 года. Параллельно ее произведения продолжали циркулировать в самиздате: от второго номера «Синтаксиса» А.Гинзбурга и вплоть до альманаха «МетрОполь»; печатались в периодике русской эмиграции [118]118

См. «Грани» (No. 58, 1965, С. 128-31; No. 74, 1970, С. 3-6), «МетрОполь» (Ardis: Ann Arbor, 1979, С. 21-48), «Часть речи» (No. 2/3, 1981/2, С. 69). В 1968 году книга избранного Беллы Ахмадулиной «Озноб» вышла в издательстве «Посев».

[Закрыть]. Опубликовала множество книг, среди которых «Струна» (М., 1962), «Озноб» (Frankfurt am Main, 1968), «Уроки музыки» (М., 1969), «Стихи» (М., 1975), Свеча" (М., 1977), «Сны о Грузии» (Тбилиси, 1977 и 197 9), «Метель» (М., 1977), «Тайна» (М., 1983), «Сад» (М., 1987, Государственная премия СССР 1989), «Стихи» (М., 1988), «Избранное» (М., 1988), «Побережье» (М., 1991), «Звук указующий» (СПб., 1995), «Гряда камней» (М., 1995), «Самые мои стихи» (М,, 1995), «Шум тишины» (Иерусалим, 1995). В «Пушкинском фонде» издана книга стихотворений Беллы Ахмадулиной «Ларец и ключ» (СПб., 1994) и книга прозы и эссеистики «Однажды в декабре» (СПб., 1996).

Стихи Ахмадулиной переведены практически на все европейские языки, в 1977 году она избрана почетным членом Американской Академий искусства и письменности [119]119

На английском опубликованы книги: «Fever» (William Morrow: New York, 1969) и «The Garden» (Henry Holt: New York, 1990).

[Закрыть]. Белла Ахмадулина удостоена многих престижных наград, в том числе международной поэтической премии «Носсиде» (Италия, 1992), независимой премии «Триумф» (Москва, 1993), Пушкинской премии (Германия, 1994). Бродский писал о ней: «Ахмадулина скорее плетет свой стих вокруг центральной темы, нежели строит его; и после четырех строчек или того меньше расцветает, существует едва ли не само по себе, вне фонетической и аллюзивной способности слов к произрастанию. Ее образность наследует зрению столь же, сколь и звуку, но последний диктует ей больше, чем она порой ожидает. Другими словами, лиризм ее поэзии есть в значительной степени лиризм самого русского языка» [120]120

J.Brodsky, «Why Russian Poets?» («Vogue», Vol. 167, No. 7, July 1979, P. 112).

[Закрыть].

ГАРМОНИЮ УНИЧТОЖИТЬ НЕВОЗМОЖНО [121]121

Опубликовано в кн. «Brodsky's Poetics and Aesthetics», Eds. by L.Loseff & V.Polukliina (Macmillan Press: London, 1990, P. 194-204).

[Закрыть]

Интервью с Беллой Ахмадулиной

31 октября 1987 года, Лондон

Белла Ахатовна, мне кажется, вы один из немногих русских поэтов, не страдающих «комплексом Бродского». Чем вы объясняете само существование подобного комплекса? Чувствуете ли вы его у других поэтов, или это моя фантазия?

Валя, милая, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Что некоторые как бы чувствуют себя при Бродском меньше ростом? Или его влияние?

Речь идет не о влиянии в положительном смысле, не о понимании его размера и величины, а о тех поэтах, которые хотят уменьшить его величину, уязвить самого Бродского.

О нет! Таких поэтов я не знаю.

Я же таких поэтов встречала и на Западе, и среди приезжающих из Союза.

Во всяком случае, я с ними не общаюсь. Иосиф есть совершенство

Как вы чувствуете его присутствие?

Я вчера уже говорила для русской службы Би-Би-Си [122]122

Белла Ахмадулина приехала в Лондон с театром им. Маяковского в октябре 1987 года. 29 и 30 октября она выступала на вечере поэзии в The Littleton Theatre вместе с армянским поэтом Геворгом Эмином. Интервью состоялось 31 октября в гостинице The West Morland Hotel, где она жила вместе со своим мужем, художником Борисом Мессерером.

[Закрыть], но я могу повторить. Присутствие великого поэта в мире очень сильно влияет на существование человеческое. И даже если люди не читали Бродского... Есть и такие, которые не читали. Но вдруг я замечаю его влияние... по стихам молодых поэтов, которые мне известны. Они приносят мне свои стихи, и я спрашиваю: «Вы очень много читали Бродского?» Они говорят: «Ну где нам прочесть?» – «Но ведь заметно, что вы его читали». Его влияние так заметно, так благодатно. И я думаю, что его присутствие – оно повлияло как-то и на развитие умов, и на способ стихосложения поэтов, которые живут в России.

Не могли бы вы более конкретно сказать б том, в чем это проявляется, как вы чувствуете, что в их стихах присутствует Бродский?

Среди поэтов, которые ко мне обращались – в строфике, в ритме, в интонации. Они меньше читали Бродского, чем я, но они так любят Бродского. Наверное, он что-то предугадал. Его влияние сказалось даже на устройстве... если можно так сказать, на устройстве строки. Ведь Бродского сам способ... то есть я понимаю, что это нельзя назвать способом, но соотношение слова и слова, и переход одной строки в другую... Этого не было прежде в русском стихосложении.

Это было, но не в таком количестве, у Хлебникова, у Цветаевой...

То, о чем я говорю, я читала только у Бродского. Это страннейшее соотношение слова и слова, строки и строки... И потом важно, что Иосиф есть совершенство... совершенство гармонии. Я сейчас говорю только о поэзии. Это и есть совершенство, то есть его слова как в формуле какой-то. Если что-то убрать, переменить, то распадается все: строка, формула, распадается мироздание. Потом, вот мне говорили американцы, англичане, что его английский есть его собственное изобретение, это его особенный, его собственный английский. И пока мы страдаем в России – где Бродский и где Россия – я думаю, что и это ему пригодилось. То есть у него нет тупости, малости, замкнутости. Он всемирен. И это чувство всемирной культуры, языка вообще, мне кажется, очень сказалось на его поэтике.

В этом смысле вы считаете, что он извлек нечто положительное из факта своего изгнания для русской словесности?

Не сомневаюсь в этом.

Даже ценой пятнадцатилетнего эмоционального неблагополучия, ценой здоровья?

Не сомневаюсь. Да, ценой здоровья. Подержимся за дерево. Да и его жизнь в России... она для него... Ценой каких страданий, какого ужаса. Но все-таки это самый чистый, самый благородный путь. Ну да, конечно, ссылка – все-таки лучше, чем выступать на стадионе в Лужниках.

А как вы относитесь к тому факту, что Бродский, в какой-то степени мифологизируя язык, создает из языка как бы почву своей беспочвенности? И его тревожит, я знаю, что он оторван от живого русского языка, что он не может следить за идиоматикои ежедневной жизни.

Да, его житейский язык очень странен.

Но и ваш, Белла Ахатовна, житейский язык очень странен, он немного до-тургеневскии.

Мой житейский язык и Иосифа непохожи, потому что он говорит гораздо проще и его язык как бы больше соответствует русской житейской речи, даже с ее вульгаризмами...

Так что вы считаете, что его опасения напрасны?

Иосифу нечего опасаться. Если мы имеем дело с исключительным и великим случаем, как с Иосифом и как... Я Иосифа ни с кем не сравниваю, потому что каждый человек это совершенное одиночество, потому что это единственное, но в великих случаях, как с Буниным, как с Набоковым, человек вывозит с собою нечто, что становится... Он как бы внутри себя может плодить русский язык и совершенно в этом преуспевает. Ему необязательно слышать, как вокруг говорят... Он это сам как бы воспроизводит. Он сам становится плодородной силой. Как бы он сам сад и сам садовник. И он вывозит с собою такое, что он уже не зависит от отсутствия... Будучи разлучен с бытовой речью, он сам становится плодородной почвой русского языка. Я когда-то это сказала Набокову [123]123

Белла Ахмадулина навестила В.В.Набокова в Швейцарии в марте 1977 года, незадолго до его смерти. Она написала ему из Парижа, куда приехала по частному приглашению Владимира Высоцкого и Марины Влади. Набоков ответил на письмо, согласившись ее принять. Он был очень слаб, «почти прозрачен», как выразилась Белла Ахатовна. Аудиенция продолжалась около 50 минут. Ахмадулина рассказывала интервьюеру о своем визите к Набокову во время предыдущего приезда в Англию в апреле 1977 года.

При подготовке настоящего издания Белла Ахатовна внесла в этот эпизод следующее уточнение: "Я, действительно, вместе с Борисом Мессерером видела Владимира Владимировича Набокова в Швейцарии в марте 1977 года. Я писала письмо Владимиру Владимировичу Набокову из Парижа (подлинник письма, ка я думаю – в архиве Набокова, копии не было, по памяти я воспроизвела текст письма Рене Герра, это было важно для меня). Но я никогда не просила принять меня и не собралась оказаться в Швейцарии. Краткий ответ Владимира Владимировича Набокова был получен нами позже встречи в Монтре – Елена Владимировна Набокова (Сикорская) и другие любящие меня люди в соответствии с их волей любви устроили эту встречу, как бы вопреки моей воле обожания. // Слова: очень слаб, "почти прозрачен" ... не могут быть достоверны вне контекста моего художественного ощущения и описания. А я не писала о Набокове, я могла так сказать лишь после его смерти, ... – через десять лет." (Из письма Виктору Куллэ, 12 сентября 1992). В "Литературной газете" (22 января 1997, С. 12-13) опубликована проза Беллы Ахмадулиной "Робкий путь к Набокову", датированный декабрем 1996.

[Закрыть]. Он спросил: «Вам нравится мой русский?» – Я сказала: «Ваш русский язык, он лучший...» – «Но мне казалось, что это замороженная клубника,» – ответил Набоков. Как бы с человеком судьба... Но с такими людьми... – что значит судьба? Тут совпадает одно с другим. Он сам плодит язык, вот в чем дело.

Вы такого высокого мнения о Бродском. Как бы вы его защитили от тех писателей и критиков, которые обвиняют Бродского в том, что он холодный поэт, что у него мало стихов о любви, что он презирает читателя?

Я таких дураков даже никогда не видела и не слышала.

Вы не чувствуете, что он холодный поэт?

О нет! Как это может быть! У него очень много стихов о любви. Я, по-моему, прочитала все, что написано.

Вы считаете, что надо отмести и не принимать всерьез эти упреки?

Да какие к нему могут быть упреки!? Он, несомненно, должен вызывать разное к себе отношение, но знаете, что мы сейчас о дураках будем говорить?

Хорошо, тогда я попрошу вас защитить Бродского от поэта, которого вы знаете, от Кривулина. В двух своих статьях о Бродском он сказал, что когда Иосиф появился, Анна Андреевна повторяла, что наступил новый расцвет русской поэзии.

Она была совершенно права.

Теперь, когда Бродский вырос, его присутствие в русской поэзии свидетельствует о ее тупике, о «состоянии затяжного кризиса», а не о расцвете [124]124

Статья Виктора Кривулина «Иосиф Бродский (место)» была опубликована под псевдонимом Александр Каломиров в «Вестнике РХД» (№ 123, 1977, С. 140-51); перепечатана в «Поэтике Бродского», (Hermitage: Tenafly, 1986, сс. 219-29). См. также статью А.Каломирова «Двадцать лет новейшей русской поэзии» в «Русской мысли» (27 декабря 1985, «Литературное приложение» №2, С. VI-VIII), В.Кривулин, «Слово о нобелите Иосифа Бродского» в «Русской мысли» (11 ноября 1988, «Литературное приложение» №7, С. II-III) и его интервью в настоящем издании.

[Закрыть].

Я не знала, что он так рассуждает о поэзии. Бродский и есть единственное доказательство расцвета русской поэзии.

Как вы объясняете тот факт, что многолетнее общение Бродского с Ахматовой никак не отразилось на его идиостиле? Как бы вопреки ее огромному духовному и культурному влиянию – стилистически он ближе к Хлебникову и Цветаевой, чем к ней?

Тут важно вот что: в Бродском есть одна такая великая черта – еще одна великая черта – это его врожденное умение воспринимать всеобщую культуру. Учитывая, какое образование было, это его личный подвиг. Это на роду ему написано... его соответствие вселенной, всем драгоценностям мира, античным и библейским, и более современным. Это собственный его подвиг. Он единственный, кого я знаю, кто вбирает в себя все лучшее. На нем не сказалась убогость жизни. А влияние Анны Андреевны Ахматовой... тут еще два счастливых доказательства: ее совершенства и совершенства Бродского. Она сразу поняла, с каким чудом мы имеем дело. Я уверена, что и стилистически есть ее влияния, но это бы бесполезный поиск, зачем? Этот человек все берет себе... Главное него – его способность усвоить долг жизни.

Увы, исследователю творчества Бродского, выискивающему его русские корни, приходится быть более конкретным. Кроме Кривулина, я хочу еще процитировать Карабчиевского. В своей книге "Воскресение Маяковского он устанавливает связь между Цветаевой и Маяковским, что легче установить, и между Маяковским и Бродским, утверждая, что Маяковский возродился и живет в Бродском [125]125

Юрий Карабичевский, «Воскресение Маяковского» («Страна и мир»: Мюнхен, 1985, С. 272-79). В России опубликовано издательством «Советский писатель» (М., 1990, С. 204-14). О этой параллели см. В.Куллэ «'Обретший речи дар в глухонемой вселенной...' (Наброски об эстетике Иосифа Бродского)» («Родник», №3, 1990, С.77-80).

[Закрыть] . Может быть, Карабчиевский не до конца прочел Бродского?

Я читала книгу Карабчиевского, но этого я как раз не помню. Во всяком случае, я думаю, что, даже учитывая талант Маяковского и его трагическую судьбу... Но как раз Маяковский и Бродский – это совершенные противоположности, совершенные. Маяковский – трагически несбывшийся человек, а Бродский – трагически совершенно сбывшийся. И если они могут соответствовать друг другу, то только в смысле совершенной обратности.

Белла Ахатовна, я хотела/ бы спросить о вашей личной связи с Бродским, с его поэтикой. Прочитав внимательно в последнее время ваши стихи, я увидела, что две темы доминируют в вашей поэзии: это темы времени и языка. Темы, совершенно магистральные для поэзии Бродского. Он иногда говорит с самим временем, обращен ко времени «в чистом виде». Случайно ли это тематическое сходство?

Мой способ отношения к Бродскому один, он просто ненаучен. Это обожание. Сама же я уже где-то говорила в связи с Ахматовой: "всех обожаний бедствие огромно", потому что обожатель никогда не может рассчитывать на взаимность. И я уверена, что Иосиф... я никогда не думаю о себе, когда я думаю о нем: И даже когда мне говорили (тут? жест, который вы объясните): "Вы знаете, что Бродский о вас так!" [большим пальцем вниз]. Это как ему угодно. Мое дело говорить о нем так [большой палец вверх].

Это, кстати, совсем не правда. Я говорила о вас с ним.

У меня только нежность. И вот я уже вчера сказала, что когда я услышала о Нобелевской премии... Я, кстати, всегда знала, что премию Бродский получит, я только думала, что я не доживу до этого. Если мы будем считать это таким самым высоким признанием, то я восприняла это как какой-то личный триумф, потому что это совпадало с моей нежностью, с моим отношением к Бродскому, с тем, как я его понимаю. Так возликовать! Как будто это моя личная удача! Радость моего существования, что я дожила. Что бы там ни было дальше, только одно важно, чтобы, конечно, он был здоров. А потом многие и многие литературоведы, ученые будут заниматься тем, чтобы понять, кем именно и чем приходится Бродский русской словесности. И я уверена, об этом еще очень много будут думать и писать. Для меня это подтверждение, что русская поэзия жива, не иссякла.

И все-таки я не позволю вам уйти от вопроса и задам вам его более конкретно. У вас есть стихотворение «Бабочка» [126]126

Б.Ахмадулина, «Тайна» («Сов.пис.»: М., 1983, С.88-89).

[Закрыть], которое перекликается с «Бабочкой» [Ч:32-38/II:294-98] Бродского не только по названию, но и тематически.

У меня гораздо проще. Это правда было 16-го октября, и там правда была бабочка между стекол. Наверное, как-то сказалось, но только нечаянно. Я эту реальную бабочку помню до сих пор: "октябрь, шестнадцатое, вторник – / и Воскресенье бабочки моей".

Тем примечательнее, что ваша бабочка и бабочка Бродского у вас вызвали общие мысли о жизни, о смерти, о бытии и небытии.

Бродский ближе мне, чем все остальные писатели и поэты, наши современники. А его мысли о жизни и смерти замечательны, то есть он очень осознает вечность, и иногда даже грустно это читать, настолько он чувствует небытие.

Белла Ахатовна, я задам вам еще один вопрос. Это вопрос будущего, но я задам его сейчас: Пушкин и Бродский. Для одних это кощунственное сравнение, для других – вполне реальное [127]127

См. примечание 22 к интервью с Яковом Гординым в настоящем издании.

[Закрыть] .

А почему бы и нет? Во-первых, мы все как-то вослед Пушкину... мы все о Пушкине... и все мы перед Пушкиным... Может быть, Бродский и есть новое явление Пушкина. Совершенство и совершенство. Во-вторых, Бродский меньше других провинился перед Пушкиным, перед гармонией.

Это сравнение осложняется еще и тем, что за спиной у всех у вас «великолепная семерка»: Блок, Хлебников, Маяковский, Ахматова и Мандельштам, Цветаева и Пастернак. И они еще так близки к вам, что вы оборачиваетесь на них, хотите или не хотите, вы чувствуете их дыхание за своей спиной, И вдруг через их головы сравнить одного из вас с Пушкиным... Этого современник Бродского принять не может.