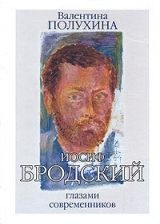

Текст книги "Бродский глазами современников"

Автор книги: Валентина Полухина

Жанры:

Публицистика

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 19 (всего у книги 25 страниц)

Виктор Альфредович Куллэ

Виктор Альфредович Куллэродился 30 апреля 1962 года в г. Кирово-Чепецке (Урал). Готовился стать физиком, но, отучившись четыре года, бросил Ленинградский институт точной механики и оптики и целиком посвятил себя литературной работе. Окончил в 1991 году Литературный институт, в 1996 году защитил первую в России диссертацию о творчестве Бродского, посвященную его поэтической эволюции. Статьи Куллэ о поэзии Бродского печатались в «Роднике», «Новом журнале», «Гранях», «Slavica Helsingiensia», «Russian Literature», «Литературном обозрении» [352]352

См. В.Куллэ, «Структура авторского 'Я' в стихотворении И.Бродского 'Ниоткуда с любовью»' («Новый журнал», No. 180, 1990, С. 159-72); «Обретший речи дар в глухонемой вселенной... (Наброски об эстетике Иосифа Бродского)» («Родник», No. 3, С. 77-80); «The Linguistic reality in which we all exist», interviewed by V.Polukliina («Essays in Poetics», Vol. 17, No. 2, P. 72-85); «Бродский глазами современников» («Грани», No. 167, 1993, С. 297-302); «Иосиф Бродский: парадоксы восприятия (Бродский в критике З.Бар-Селлы)» («Structure and Tradition in Russian Society» («Slavica Helsingiensia», Vol. 14, 1994, C. 64-82); «Там, где они кончили, ты начинаешь... (О переводах Иосифа Бродского)», в: «Joseph Brodsky. Special Issue» («Russian Literature» (Vol. XXXVII-II/III, 1995, C. 267-88); «Перенос греческого портика на широту тундры» («Памяти Иосифа Бродского», «Литературное обозрение», No. 3, 1996, С. 8-10).

[Закрыть]. Его стихи опубликованы в отечественной и эмигрантской периодике, переведены на ряд европейских языков. По-английски они напечатаны в «Soviet Poetry Since Glasnost» (San Francisco), «The Hungry Russian Winter» (Moscow), «Essays in Poetics» (Keele). Виктор Куллэ является составителем и издателем альманаха «Латинский квартал» (Москва, 1991), по его инициативе и под его редакцией вышел в свет сборник современной русской поэзии с параллельными английскими текстами «The Hungry Russian Winter». Основополагающей для него, как исследователя и издателя современной поэзии, является идея «вертикального поколения», представители которого, при всей возрастной и стилистической несовместимости, связаны «преемственностью нравственных установок и языковой органики» [353]353

«The Hungry Russian Winter/Голодная русская зима» (N-Press: М., 1991, С. 2).

[Закрыть]. В сфере интересов Куллэ-переводчика поэзия Томаса Венцловы, Дерека Уолкотта, Роя Фишера, Шеймуса Хини и поэтов-сверстников. Виктор Куллэ стал редактором и составителем сборника Бродского «Бог сохраняет все» (Москва, 1992), в котором впервые предпринята попытка собрать вместе основной корпус работ Бродского-переводчика. Поэтическую манеру Куллэ отличает версификационное мастерство и классическая элегантность тропов. Его стихи, существующие в пост-Бродском лингвистическом пространстве, магнетизируются метрическим потоком, и в то же время отдельные строфы могут существовать самостоятельно – наподобие японской зарисовки пейзажа.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, В КОТОРОЙ ВСЕ МЫ СУЩЕСТВУЕМ

Интервью с Виктором Куллэ

24 июля 1992. Кил

С какого возраста вы начали писать стихи?

Я не могу ответить на это точно. У меня не было такого момента в жизни, чтобы я сформулировал, что вот да, это – стихи. Я начинал в подпольной, что ли, культуре; подпольной не в смысле какого-то диссидентского или эстетического подполья, а был такой специфически-питерский "андеграунд" конца 70-х, культура хиппи в отечественном, естественно, варианте. И я писал черт-те что, тексты для рок-групп, какие-то забавные вещицы, хохмы, песенки. То есть когда это стало собственно стихами, а не какими-то домашними опусами, я отследить не могу.

Когда появилось у вас какое-то представление об идеальном стихотворении, и как оно менялось?

Я думаю, что у меня до сих пор нет представления об идеальном стихотворении. Просто были какие-то векторы развития, идеальные поэты, может быть, или, вернее, идеальные образы поэтов, и они, естественно, менялись, как у всякого советского, без кавычек, человека. Потому что я ведь все-таки сначала узнал Маяковского, не знаю, Евтушенко с Вознесенским, а потом уже я узнал Мандельштама. То есть у меня не было нормального какого-то процесса, и я думаю, что это характерно, это было почти у всех так, за исключением счастливых детей, попавших в счастливые условия, которым культура досталась по наследству, л почти не знал своего дядю, замечательного поэта, ныне покойного, Сергея Кулле [354]354

Сергей Леонидович Кулле (1936-1984) – ленинградский поэт, принадлежащий в 50-60-х к т.н. «филологической школе» (термин К.Кузьминского). Автор журнала «Синтаксис» Александра Гинзбурга. При жизни на родине опубликовано два стихотворения в сборнике «И снова зовет вдохновенье» (Лениздат, 1962) и ленинградском «Дне поэзии» (1966). Стихи печатались в «Гранях» (No.58, 1965, С. 177-79) и «Антологии новейшей русской поэзии у Голубой лагуны» (Oriental Research Partners, Newtonvill, Mass, 1980; Vol.1, P. 223-31). Посмертно стихи опубликованы в газете «Смена» (9 января 1990), «Антологии русского верлибра» («Прометей»: М., 1990, С. 298– 99), журнале «Аврора» (No. 8, 1991, С. 9-13).

[Закрыть]. Вот у кого можно было бы, но поздно об этом, поучиться нормальному вкусу. А так я как-то медленно и мучительно, как и большинство сверстников, тыкался носом, пробовал что-то, отвергал...

Я сознательно спрашивала вас не об идеальном поэте, а об идеальном стихотворении, имея в виду ту ситуацию, что вот вы читаете чье-то стихотворение и думаете: «Ах, как бы я хотел написать именно это!» Есть ли у вас такие стихотворения, и появляется ли время от времени такое желание? Определите с сегодняшней точки зрения, что такое для вас идеальное стихотворение.

Умничая, можно сказать, что все мы сейчас находимся в ситуации борхесовского Пьера Менара, автора "Дон-Кихота". Ну а если серьезно, то таких стихотворений на самом деле не так уж много, и, может быть, здесь забавно то, что список стихотворений, которые я хотел бы написать сам, и список каких-то безусловных, главнейших и насущнейших для меня поэтических шедевров не совпадают. То есть пересекаются, конечно, но не совпадают, здесь нет закономерности. Может быть, это следствие моего дурного вкуса, может быть, это какая-то такая экзистенциальная загадка.

Наверное... ну, думаю, что здесь я не одинок, я хотел бы написать "Имяреку, тебе" [Ч:31/II:332] или "Ниоткуда с любовью" [Ч:77/II:397]. А "Письма римскому другу" [Ч:11-14/II:284-86], скажем, не входят в этот круг, хотя это, конечно же, великие стихи, и в условный "список шедевров" они для меня входят под каким-то очень весомым номером. И в то же время в этот список стихотворений, которые я бы хотел написать, могут попасть, например, стихи Вознесенского, вот эта песня "Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь", хотя она, безусловно, не войдет в список шедевров. Или, например, некоторые песни таких замечательных и, к сожалению, недостаточно оцененных бардов, как Юрий Лорес или Геннадий Жуков. Конечно же, многие, чересчур даже многие стихи Гандлевского... То есть эти поля пересекаются, но пересекаются скорее случайно.

По каким критериям вы определяете указанные стихи Бродского как «шедевры»?

Думаю, таких критериев вообще не существует. То есть, конечно же, существует некий набор параметров, но это как в математике: "необходимо", но не "достаточно". При желании можно пропрепарировать посредством алгебры гармонию, но в гармонии ведь важно не совершенство пропорций и даже не "величие замысла", а то, почему эти пропорции соответствуют именно этому замыслу, и почему именно этот Мастер взялся воплощать именно этот замысел именно в этих пропорциях; даже более того – насколько избранные пропорции и замысел создавали самого Мастера. То есть своеволие этих троих – замысла, пропорций, Мастера – их взаимонеизбежность, обреченность и, возможно, то, насколько они соотносятся с неким глобальным саморазвитием миропорядка. Я просто знаю, что для меня эти стихи – шедевры. В этом смысле любой литературоведческий анализ не отвечает на вопрос "почему?" – он, скорее, может служить некоей суммой знаний о человеческом в человеке, либо о человеческом в себе самом. Это, кстати, мысль Бродского – об антропологическом предназначении поэзии.

А не могли бы вы назвать свои стихотворения, которыми довольны на сегодняшний день?

Ну, для меня самое основное то, что я сейчас делаю, это две мои незаконченные поэмы. Это "Перипл Ханнона" [355]355

Виктор Куллэ, «Карфагенская глина» в кн. «Латинский квартал» ("День : М., 1991, С. 102-107).

[Закрыть], который я начал в 85-м году, до сих пор продолжаю и боюсь, что уже не закончу, наверное, потому что слишком многое изменилось, я уже отошел от какого-то начального ощущения этой вещи. И, конечно же, это последняя поэма, вы знаете, я ее читал на вечере [356]356

Международные поэтические чтения с участием Виктора Куллэ, Дениса Новикова, Игоря Померанцева, Роя Фишера и Майкла Молнера состоялись 2 июля 1992 г. в Килском университете в рамках международной конференции «Русская культура: структура и традиция», посвященной 70-летию Ю.М.Лотмана. Фрагменты «Из поэмы» В.Куллэ см. «Новый журнал» (No.192/193, 1993, С. 100-104).

[Закрыть], которая сейчас без названия. Ну и вообще последние стихи, они кажутся, может быть, более удачными, скорее всего потому, что они более близки ко мне, я еще от них, как бы сказать, не отслоился, что ли. Хотя бывает и так, что приходишь в ужас сразу по написании.

В этом смысле вы присоединяетесь к общепринятому поэтическому клише, что последние стихи более дороги?

Да, конечно. Но дело в том, что стихотворение, я уверен, имеет некое пост-существование, я бы сказал "посмертие". На самом деле жизнь стихотворения – жизнь до момента его записания на бумагу. Если провести аналогию с человеческим существованием, то стихотворение живет в поэте, и момент его фиксации на бумаге это, собственно, похороны. И я думаю, что после этого существуют некие условные "сорок дней , когда оно еще посещает поэта. Это довольно любопытное состояние.

Когда вы почувствовали, когда вы смогли назвать себя поэтом?

Я не думаю, что и сейчас могу назвать себя поэтом, разве что сохраняя ироническую интонацию, я могу примерно сказать, когда захотел стать поэтом, какая-то воля у меня появилась утвердиться именно здесь, даже не утвердиться... просто сначала пришло осознание того, что это неизбежно, что все остальное – скучно и пресно. Это было году в 82-м, или в 83-м, потом мне пришлось расстаться с физикой, пойти в армию Это было следствием того, что я понял: другого какого-то пути для меня, наверное, нет, чем путь литературы. А сказать, что я Поэт... не знаю, этом есть какая-то легковесность, что ли... Видите ли, я как-то все время бессознательно произношу это слово с заглавной буквы, оно для меня связано с несколькими конкретными именами, не то чтобы я надеялся, или желал их повторить, но все-таки... Мне очень приятно, когда меня так называют, но всегда как-то неловко говорить об этом самому. Все-таки понятие "стихотворец", которое, кстати, тот же Бродский любит употреблять, более, по-моему, удачно...

А когда пошли стихи потоком, или ручьем, был ли такой момент, когда вы почувствовали, что образуется какой-то центр вашего миро– текста?

У меня они пошли ручьем как раз в первой половине восьмидесятых, и это был действительно какой-то неудержимый поток, я мог писать ночами напролет, писать по нескольку стихотворении в сутки, подряд, месяцами. И всю свою дальнейшую жизнь я это в себе вытравливал и надеюсь, что вытравил, то есть я научился не записывать то, что я могу не записывать. Ведь есть такой первый импульс – все немедленно записать... вот пришел какой-то гул, ритм, строчка, ход какой-то формальный... Раньше это было такое детское желание зафиксировать, сродни собиранию гербария, а теперь я просто научился сдерживать себя до тех пор, пока не почувствую, что вот все, настало время, и при этом стараюсь обходиться без какого-то волнения, экзальтации. Для меня очень странно в этом смысле понятие "вдохновение"... По-моему, вдохновением являются именно вот эти вспышки, случайно приходящие или увиденные метафоры, ритм, речевые фигуры... Это как в "Чайке", помните, у Тригорина: "вот плывет облако, похожее на рояль"... А сам момент соединения всего этого материала в единый текст – он происходит как раз с абсолютно холодной головой, без какой-то вспышки, без чего бы то ни было постороннего. И думаю, для меня это был правильно когда-то избранный путь: давить себя, не давать себе писать как можно дольше. Может быть, этим я – не знаю, не мне судить но какой-то концентрации в своих стихах умудрился добиться.

Теперь о другом центре. Когда ваши стихи стали группироваться в какой-то миро-образ, т.е, когда вы почувствовали, что существуют ка– кие-то повторяющиеся темы, идеи, образы, что вы озабочены определенными культурными пластами, определенными этическими проблемами? Как это осознавалось вами?

Это, естественно, всегда осознается постфактум, по-моему, хотя я знаю и обратные примеры: Тимур Кибиров, который целиком придумывает книгу, а потом ее пишет. Думаю, что я одновременно пишу несколько книг, то есть я не знаю, в какую книгу укладывается стихотворение, которое сейчас вынашивается, потому что параллельно вынашиваются два-три стихотворения, и я не уверен, что все они из одной книги. А какой-то корпус, что ли, установок, взглядов, он, я думаю, где-то в 85-м, в 86-м году более-менее не то чтобы сформировался, но какое-то ядро уже обозначилось. Здесь же важно некое подобие инициации, инициации в том смысле, что для советских людей, для поэтов, живущих в определенных условиях, во многом это было связано с какими-то ужасами столкновений с режимом, с системой. И за это я должен быть немножко благодарен советскому государству, не потому, что стихи рождались из противоречия – естественно, стихи не рождаются в результате конфликта с государством, или рождаются плохие стихи – но вот этот момент какой-то инициации, момент подталкивания тебя к окончательному выбору – потому что не сделав внутреннего выбора все-таки очень трудно стать поэтом – этот момент государство провоцировало. Поэтому я с трудом представляю себе судьбу последующего поколения, того же Димы Кузьмина и остальных ребят [357]357

Дмитрий Кузьмин (р. 1968) – московский поэт, один из основателей Товарищества молодых литераторов «Вавилон». Главный редактор журнала «Вавилон».

[Закрыть]. Так или иначе, но я, будучи одним из самых младших в каком-то вертикальном поколении определенной эстетики и культуры, я все-таки еще немножечко побился башкой о кирпичную стену; можно очень долго биться башкой о кирпичную стену и рано или поздно можно эту стену пробить, но ватную стену пробить невозможно. Вот этим ребятам придется биться уже в ватную стену, т.е. у них не будет, им придется искать какой свои вариант инициации.

А как по-вашему, советское государство, существование которого Бродский, как мог, игнорировал, провоцировало ли оно рождение некоторых его стихотворений?

Здесь, прежде всего, следует договориться о терминах. Если под "провоцировало" вы подразумеваете, что столкновение с государством служило прямым поводом к созданию некоего стихотворного отклика, то, конечно же, нет. Но штука в том, что все мы живем в некоем реальном мире, в котором существует и реальность государства. И Бродский, как мне кажется, вовсе не столь уж обитатель башни из слоновой кости, каким его порой любят изображать. Он как раз декларирует "интеллектуальную трезвость", в том числе и в отношении извечного конфликта Поэта и Государства, просто частного человека и государства. У него, естественно, есть стихи, прямо откликающиеся, например, на войну в Афганистане, даже на перипетии его личной судьбы, но все эти реальные поводы к написанию стихотворения, будучи окрашены его "нейтральной интонацией", выводят разговор на несоизмеримо более высокий уровень, нежели то, что обычно подразумевается, когда речь идет о политических стихах. Я имею в виду, например, патетику и декларативность его антипода – Евтушенко. Если же отвлечься от клише, то, скажем, "Письма римскому другу" [Ч:11-14/II:2 84-8 6] или "Post aetatem nostram" [K:85-97/II:245-54], да и вообще огромное количество его стихотворении подразумевают в одном из своих прочтении и политический контекст. В конечном счете, включение политики в стихи – вопрос личного вкуса стихотворца. Для мелких талантов, или попросту мелких людей – это убийственно, для тех же, кто вкусом, как "чувством соразмерности и сообразности", обладает, ничего страшного в этом нет.

Вернемся к вашему миро-образу. Не могли бы вы обрисовать его составляющие?

Все-таки есть одновременно несколько разных "я". Очень характерный пример с этими двумя поэмами, древней и современной, которые как будто написаны разными людьми, и я не знаю, что будет доминировать. Это даже не перемена – вот я был таким, а стал таким – это существует во мне одновременно; может быть, произойдет какой-то синтез. Я очень любил и люблю до сих пор древнюю историю и вообще то, чем мы обязаны и Элиоту, и в нашей поэзии Мандельштаму, Бродскому – это осознание единого потока культуры, который проходит через поэта. Стихотворец становится поэтом не когда он написал десять даже гениальных стихотворений, а когда сориентировал себя и свои стихи в этом вот потоке – отвергая, принимая, не важно, в какие он отношения с ним вступил, но он вступил в эти отношения. Думаю, что я еще нахожусь в поиске этих связей, я их не установил окончательно – может быть, любой стихотворец их всю жизнь устанавливает заново. И еще один очень важный для меня момент. Я это называю "естественной метафорой", то есть имеется в виду использование в работе не того, что я придумываю, что-то чему-то уподобляю, а нечто, что уже есть (в природе, в культуре, в языке) и что нужно просто увидеть. Скажем, вчера мы были с Робертом [358]358

Роберт Рид (Robert Reid) – преподаватель кафедры современных языков Килского университета (Англия), переводчик русской поэзии. Им переведены почти все стихи, посвященные Бродскому, для английской версии сборника интервью Валентины Полухиной «Brodsky through the Eyes of his Contemporaries» (The Macinillan Press Ltd: London, New York, 19 92), стихи многих современных поэтов, в том числе и Виктора для редактируемого им совместно с Joe Andrew журнала «Essays in Poetics».

[Закрыть]в пабе и наблюдали одну игру, «darts», – стрелы, которые метают в круг, называемый «бычий глаз». Так вот, «метают стрелы в бычий глаз» – это уже метафора, которая, может быть, для англичанина никак не звучит, но по-русски она звучит достаточно любопытно. Масса таких вещей обнаруживается в древних текстах, или ты получаешь их из путевых впечатлений, поэтому я стараюсь как можно больше ездить, хотя бы по России. То есть главное – отношения с этим потоком культуры и с неким единым древом метафор, которое реально существует... Здесь есть один важный момент. Вот Рой Фишер заметил, что английский язык состоит из огромного количества мертвых метафор [359]359

См. интервью с Роем Фишером в настоящем издании.

[Закрыть], но и русский язык, русская поэзия тоже состоит из огромного количества мертвых метафор. Отсюда такая нескончаемая попытка оживить их и наполнить неким суверенным смыслом – то, чем занимаются в той или иной форме все, реально пишущие ныне на русском языке. Это как у моего любимого Чжуан-цзы: слова не имеют смысла, они только чреваты смыслом. И вернуть слову изначальную метафоричность, мифологичность, сделать пустую оболочку метафоры чреватой смыслом – это невероятно важно.

Какой конкретно из культурных пластов, из культурных опытов вы персонифицируете в своих стихах?

Я думаю, это то, из чего мы все произошли, этого не нужно даже как-то персонифицировать – некая данность, некий эпиграф над всем творчеством – это Мандельштам, это Бродский – то, от чего никуда не уйти... Очень смешно числить свою генеалогию от Пушкина, потому что от Пушкина числят свою генеалогию все, просто невозможно обойтись без этого. Он стал некоей гигантской метафорой, внутри которой все мы находимся.

Что из поэтики Пушкина присвоил себе Бродский, что он оживил и обновил?

Бродский унаследовал у Пушкина то же, что унаследовали все пишущие стихи – русский язык. Другое дело, как он распорядился этим наследством, то есть ему удалось сделать, на мой взгляд, больше, чем кому бы то ни было во второй половине века для сохранения, развития и, может быть, для выживания этого языка. Параллель с Пушкиным, когда речь идет о Бродском, при всей ее скандальности достаточно неслучайна. Бродский в своем творчестве узаконил некие грандиозные сдвиги в структуре пушкинского языка, сдвиги столь существенные, что, не будучи возведенными в ранг литературы, они могли разрушить все здание. Это, естественно, связано как с десятилетиями советской власти, так и с некоторыми безответственными по отношению к языку экспериментами авангарда начала века. То есть как фактор лингвистического влияния он если и не соизмерим, то сопоставим с Пушкиным. И потом, мне кажется, дело заключается в самой его личности, в ее масштабе, в ее универсальности, оригинальности, в особой органике присущей ей свободы. Благодаря этому, не побоюсь сказать, моцартианскому складу личности ему, наверное, и удалось сделать то, что он сделал. У него, кажется, изначально было ощущение законного наследника всей русской поэзии, в то время как значительное большинство пишущих (и ваш покорный слуга в том числе) длительное время изживали и изживают в себе комплекс бастарда.

Немного о вашей поэтике. Какие из формальных структур стихотворения вы нагружаете семантикой больше всего и сознательно ли вы это делаете?

Я думаю, что процесс все-таки бессознателен, но есть как бы некий постфактум: я недаром говорил, что вынашиваю стихи, потому что бывает так, что несколько каких-то тропов, строчек, каких-то ритмических рисунков одновременно накапливается, все они из разных стихотворений, и я не знаю, что из какого. И вдруг в определенный момент, как правило, когда я бываю в Питере, в каком-то своем любимом месте, ночью обычно, один кусочек начинает притягиваться к другому, и я понимаю, что все это из одного текста. У меня иногда бывает такое ощущение, как у археолога, который расчищает кисточкой существовавшую ранее надпись – на глиняных табличках, на скале – один кусочек, другой, третий, а потом, когда вся пыль снята, надпись видна целиком, он понимает, что вот это один текст, а это – другой... Думаю, для меня самым важным является именно момент соединения этих кусочков, которые раньше, иногда довольно долго, существовали самостоятельно. Это происходит бессознательно, то есть стихотворение как бы всплывает сначала своими более легковесными частями, а самые тяжелые, те, которые, собственно, и порождают синтез – они проявляются позднее. Это во-первых, а во-вторых для меня чрезвычайно важна та нетрадиционная лексика, точнее, то нетрадиционное ее употребление, подход к ней, который стал знаком вообще всей русской поэзии второй половины XX века. Это давняя история, она тянется еще с двадцатых-тридцатых годов, когда интеллигенция была вынуждена в каком-то смысле противостоять государству. Я сейчас излагаю не столько свою оригинальную точку зрения, сколько некое синтетическое мнение определенного круга стихотворцев, которое я разделяю... Так вот, интеллигенция, она выстояла, выиграла во всех отношениях, кроме одного – она проиграла в языковом, в лексическом отношении, потому что слэнг стал более полноправной частью нашей речи, нежели литературный язык. Это мы вынуждены признать, и с этим даже бороться глупо, тем паче, что литературный язык был настолько прочно связан с тем ужасным умерщвлением, уплощением, которое произвела в нем "лингвистическая революция" соцреализма. Теперь же новая смещенная лексика – это реальность, тем более, подтвержденная опытом таких столь разных поэтов, как Бродский и, предположим, концептуалисты. То есть она узаконена наиболее влиятельными и диаметрально противоположными эстетиками. Это уже признали все, это часть языка, от которой никуда не деться. Речь, естественно, идет не столько о мате, сколько о том, что Бродский так удачно окрестил "эзоповой феней". Но поскольку стихотворцы все равно не могли этот слэнг, этот некий новояз принять в той форме, в которой унаследовали его от интеллигенции, прошедшей через лагеря, они как бы вычеркнули старую этимологию и совместными усилиями сотворили новую. И вот это переосмысление, присвоение новой семантики в нелитературным словам, иногда архаизмам, иногда советским бюрократизмам и т.п. – семантики, порой диаметрально противоположной изначальному смысловому наполнению – то есть некое нетривиальное, экзистенциальное даже употребление лексики, отношение к лексике – все это чрезвычайно сильно окрашивает стихотворение. Что, наверное, в своем роде печальный синдром, поскольку это заведомо непереводимо... Я не знаю, как это интерпретируется в английских версиях стихов Бродского, но думаю, что большая часть все равно непереводима, потому что это процесс, стремительный процесс, который еще не закончился, он до сих пор происходит в языке, и нам сначала нужно самим разобраться с этим языком. Потом уже получится нечто итоговое, синтетическое, я в этом уверен.

Что подтолкнуло вас к написанию длинной поэмы?

Тоже странный вариант... Я буду сейчас говорить о последней поэме – это именно та история с плитой, которую я расчищаю. Просто оказалось слишком много расчищенных кусочков, и в какой-то момент я понял, что это уже больше, чем просто стихотворение. Дальше я стал ломать голову над тем, почему это произошло, зачем мне – бред какой! – писать поэму? Для меня самого это было огромной загадкой... Писать поэму – дело безнадежное сейчас, мне кажется.

Какие опасности вы видите на пути завершения этой поэмы?

Я думаю, монотонность, просто ритмическая монотонность. Потому что мне кажется все-таки, что поэма должна быть чем-то единым, должна быть написана одним размером. Я не уверен в своих силах, не уверен в своей изобретательности, в том, что я настолько смогу разнообразить один-единственный размер, что поэма – фонетически, ритмически, интонационно – станет читаема от и до. А создавать некое подобие "Братской ГЭС" [360]360

Поэма Евгения Евтушенко, представляющая собою скорее стихотворный См. Евг.Евтушенко, «Избранные произведения» («Худож. лит-ра»: М., том 1, 1975, С. 395-504).

[Закрыть]я никоим образом не намерен. Кстати, пример Бродского, его «Исаак и Авраам» показывает, что он в этом смысле почти подошел к границам жанра, потому что дальше поэма тоже бы развалилась, я уверен. Бродский в свое время что-то подобное говорил об изобретательности Луговского в «Середине века» [361]361

«Чувство перспективы», разговор Томаса Венцловы с Иосифом Бродским («Страна и мир», No. 3, 1988, С. 150). Книгу поэм «Середина века» см. Владимир Луговской, «Собрание сочинений в трех томах» («Худож. лит-ра»: М., том 3, 1971, С. 7-256).

[Закрыть]– это тоже пример, но там уже видно, что человек арифметически перебирает все возможные варианты. И это, собственно, влияет уже на некую субстанцию текста, то есть это порочный путь. Наверное, поэтому прекратилась и моя первая поэма...

Как вы оцениваете длинные стихотворения Бродского, образующие у него почти особый жанр?

Думаю, это имеет прямое отношение к сказанному выше. Такие крупные его вещи, как "Большая элегия Джону Донну" [С:130-36/I:247-51], "Исаак и Авраам" [С:137-55/I:268-82], "Горбунов и Горчаков" [0:177-218/II:102-38], незаконченная поэма "Столетняя война" [МС-4] и еще ряд других написаны одним размером [362]362

К ним примыкает и «большое стихотворение» «Пришла зима, и все, кто мог лететь» [1:3 98-408]. О «больших стихотворениях» Бродского см. Яков Гордин, «Странник», в кн. И.Бродский, «Избранное» («Третья волна»: Москва/Мюнхен, 1993, С. 5-18). Перепечатано: «Joseph Brodsky. Special Issue» («Russian Literature», Vol. XXXVII-II/III, 1995, C. 227-45). Анализ «лирического эпоса» Бродского предложен в диссертации В.Куллэ «Поэтическая эволюция И.Бродского в России (1957-72)» (Литературный институт им. А.М.Горького, М., 1996).

[Закрыть]. Они, в сущности, представляют собой некий единый эпос, и эпос, как мне кажется, незавершенный по формальным причинам [363]363

Так, Ахматова учила: «Иосиф, если вы захотите писать большую поэму, прежде всего придумайте свою строфу – вот как англичане это делают» («Бродский об Ахматовой. Диалоги с Соломоном Волковым» («Независимая газета»: М., 1992, С. 18). Бродский отвергает ее совет, вероятно опасаясь повторения истории с «Поэмой без героя»: «...строфа эта к ней возвращалась. Как сон – или как дыхание. И тогда начались все эти дописывания, вписывания и так далее. ... Ты оказываешься в такой зависимости от этой музыки, что, в общем, уже не понимаешь пропорции целого. Теряешь способность относиться к этому целому критически. Будь Ахматова жива сегодня, она, я думаю, продолжала бы „Поэму“ дописывать» ("Бродский об Ахматовой Ibid., С. 19).

[Закрыть]. В «длинных» же стихотворениях (например, в Эклогах) Бродский как бы стремится максимально приблизиться к поэме, оставаясь при этом в рамках стихотворения, никоим образом не переступая некую незримую, им лично открытую границу. В этом смысле особняком стоят, мне кажется, стихотворная повесть «Посвящается Ялте» [К: 37-54/II:142-56] и «Колыбельная Трескового Мыса» [Ч:97-110/II:355-65], которая совершенно состоялась именно как поэма.

Почему вам до сих пор не удалось опубликовать сборник своих стихов?

Ну, с самого начала я, естественно, пытался это сделать, как пытается всякий литератор, а потом, поскольку было столько печальных примеров каких-то клинически больных людей, которые обходили все редакции, старались напечататься в журналах, где-то там еще, просто не могли ни о чем кроме этого говорить... С другой стороны, я встретился – сначала на уровне текстов, легенд, анекдотов, а потом уже и лично встретился, с кем-то подружился, – с некоторыми старшими для меня поэтами, людьми иного поколения, которые заведомо были вне официальной культуры. И я понял, что это безнадежное дело... если ты будешь всерьез заниматься своими публикациями, то попросту перестанешь писать, это неизбежно. И я выбрал писание, потому что такова судьба сейчас и у нашего поколения, и у поколения, которое нас постарше... (Я использую слово "поколение" в кавычках, для меня оно бессмысленно само по себе, как что-то горизонтальное, механическое, что ли... это у "шестидесятников" было "поколение", хотя как раз наиболее яркие представители той генерации "шестидесятниками" себя упорно не считают.) Так вот, до сих пор не опубликованы нормальные книги поэтов "лианозовской школы", если что-то и вышло, то мизерными тиражами, за свой счет... До сих пор нет книг у многих уже ушедших поэтов. Большинство поэтов, являющихся для меня некими и человеческими, и нравственными, и эстетическими авторитетами, до сих пор в России не изданы, или изданы, мягко говоря, недостаточно. Нет книг у Михаила Айзенберга, у Тимура Кибирова, у Льва Рубинштейна, у Айги отечественная книжка вышла только в прошлом году – это же просто стыдно [364]364

Со времени публикации данного интервью у всех упомянутых авторов вышли вполне представительные издания.

[Закрыть]. То есть я сам никогда ничего никуда не ношу. Если мне предлагают, я с радостью отдаю стихи, но ходить, предлагать свою рукопись...

И еще: все-таки одно из достоинств подпольного бытования поэзии в том, что люди, существовавшие в этих условиях, приучились к радости ненапечатанного текста – того младенческого ликования, что вот, меня напечатали, не было дано почти никому. И, может быть, за это даже спасибо нужно сказать советской власти, потому что всегда существовала опасность превратиться в эдакого нового Евтушенко, или еще страшнее – в карикатуру на Евтушенко... Единственным резонансом твоим стихам, единственным критерием стала оценка людей, мнение которых для тебя действительно важно. И то, что, скажем, у меня есть оценка нескольких таких людей – это греет, является каким-то внутренним событием гораздо большим, нежели гипотетический выход моей книжки. Хотя, конечно же, я хочу, чтобы эта книжка вышла. Это во-первых. И, во-вторых, то, почему я издаю вот эти свои альманахи: "Латинский квартал", "Голодную русскую зиму", готов еще выпуск альманаха "Чистая лирика", надеюсь, если деньги найдутся, что он все-таки выйдет... Это моя идея-фикс, моя мания – пафос воссоздания правильной иерархии. Иерархии не эстетической, а попросту хронологической, потому что есть некий единый процесс, поток поэзии, и это чушь собачья, что этот процесс так уж сильно прерывался: даже в самые мрачные времена жили Ахматова, Пастернак, Тарковский, в полной изоляции творили Крогшвницкий, Сатуновский, заставшие еще обэриутов, был "поздний обэриут" Оболдуев, был Роальд Мандельштам, еще люди. То есть поэзия существовала [365]365

Опыт воссоздания единой картины неофициальной русской поэзии второй половины века предпринят в статье Михаила Айзенберга «Некоторые другие... Вариант хроники» («Театр», No. 4, 1991, С. 98-118).

[Закрыть]. Может быть, у них не было такой прямой эстафеты из рук в руки, это было сильно затруднено, все они существовали в изоляции, но был единый процесс, и я ощущаю, что мое существование без этого невозможно, зависимо от них. То есть существует эта временная иерархия. Мне как-то стыдно было бы прийти со своей вышедшей книжкой и подарить ее кому-нибудь из старших, тому же Мише Айзенбергу, у которого своей книжки еще нет [366]366

В 1993 году в издательстве «Гэндальф» вышла в свет книга Михаила Айзенберга «Указатель имен».

[Закрыть]. Я бы чувствовал вину какую-то... И, наверное, когда я перестану это чувствовать, я перестану писать стихи. Словом, для меня сейчас важнее, чтобы вышла книжка, ну, условно, того же Миши Айзенберга, а потом уже вышла моя. Тогда я буду чувствовать себя в более комфортных отношениях с мирозданием.

Чьи голоса в сегодняшней поэзии, поверх поколений, для вас наиболее привлекательны?

Конечно же, Бродский, с этим все понятно. У нас сейчас вообще, мне кажется, блистательная поэзия, и в этом смысле для меня совершенно неприемлем термин "бронзовый век", как подразумевающий некое снижение. Лично мне очень близки упомянутые уже не раз Миша Айзенберг, Сергей Гандлевский, Тимур Кибиров, потрясающий совершенно поэт Лев Лосев – это какая-то внутренняя необходимость, голоса, от которых я просто зависим, я от них никуда не денусь. И, помимо этого, я чрезвычайно высоко ценю то, что воспринимается более отстраненно, т.е. никоим образом не терминирует меня, мои стихи: Геннадий Айги, Михаил Еремин, Всеволод Некрасов, Лев Рубинштейн. Поэты, перед которыми я где-то преклоняюсь, даже завидую им в каких-то вещах, но это, скорее, такая любовь на расстоянии.

Можете вы назвать современных поэтов, которые более склонны эстетизировать действительность, нежели иронизировать над ней, или даже нигилизировать? То есть тех, для кого эстетика абсолютно доминирует?

Здесь нам опять нужно сначала договориться чуточку о терминах, потому что на мой взгляд самая совершенная, самая последовательная эстетическая позиция – это опять-таки позиция Бродского, то есть позиция следования языку. Это крайнее проявление эстетизма, и дальше шагу нет, дальше стенка, в которую ты упираешься... Впрочем, то, что я сказал, это немножко утилитарная, внутрицеховая, если можно так выразиться, точка зрения. Ведь всякий стихотворец, оценивая другого, думает немножко о себе, как бы он это сделал, то есть он всегда немножко корыстен, с неким умыслом подходит к чужому опыту.