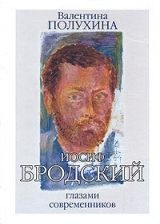

Текст книги "Бродский глазами современников"

Автор книги: Валентина Полухина

Жанры:

Публицистика

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)

Анатолий Найман

Анатолий Генрихович Найманродился 23 апреля 1936 года в Ленин граде. Поэт, прозаик, переводчик, эссеист. Окончил Ленинградский Технологический институт (1959). Вместе с Бобышевым, Бродским и Рейном принадлежал к кругу опекаемых Ахматовой молодых поэтов. С 1962 года и до конца ее жизни Найман был литературным секретарем Ахматовой, вместе с ней он переводил Леопарди в 1964 году [39]39

См. Джакомо Леопарди, «Лирика» («Худож. лит-ра»: М., 1967). См. также Дж.Леопарди, «Избранные произведения» («Худож. лит-ра»: М., 1989).

[Закрыть]. Автор замечательных воспоминаний: «Рассказы о Анне Ахматовой» (1989), которые в 1991 году вышли по-английски с предисловием Бродского [40]40

Анатолий Найман, «Рассказы о Анне Ахматовой. Из книги 'Конец первой половины XX века'» ("Худож. лит-ра: М., 1989). – Anatoly Nayman, «Remembering Akhmatova»; trans, by Wendy Rosslyn (New York/London, 1991).

[Закрыть]. В Москве, где Найман живет с 1968 года, опубликованы его переводы поэзии трубадуров, старопровансальских и старофранцузских романов [41]41

«Песни трубадуров» (М., 1979); «Фламенка» (М., 1983-84); «Флуар и Бланшефлор» (М., 1985); «Роман о Лисе» (М., 1987); «Роман о семи мудрецах» (М., 1989).

[Закрыть]. Он также переводил Бодлера, Браунинга, Гельдерлина, Джона Донна, Т.С.Элиота и Паунда.

В юношеских стихах Наймана слышатся голоса Блока, Пастернака и Заболоцкого, а в зрелом возрасте он следует акмеистическому канону, пользуясь классическими размерами, чистейшим словарем, изысканным синтаксисом и архитектурной композицией. Для Наймана основной единицей стихотворения является не фраза, а слово, к которому он относится как к драгоценному материалу. Своей возвышенной духовностью, образностью и медитативно-элегическим тоном, окрашенным иронией, Найман близок поэтике Бродского, питающейся из того же источника. В послесловии к "Стихотворениям Анатолия Наймана" (1989), первому сборнику поэта, Бродский отмечал, что в творчестве Наймана "двух последних десятилетии нота христианского смирения звучит со все возрастающей чистотой и частотой, временами заглушая напряженный лиризм и полифонию его ранних стихотворений" [42]42

Иосиф Бродский, «Послесловие», в кн. «Стихотворения Анатолия Наймана» (Hermitage: Tenafly, N.J., 1989, С. 90-93).

[Закрыть]. Найман написал одну из первых серьезных статей о творчестве Бродского, которая появилась в качестве вступления к сборнику «Остановка в пустыне» под инициалами Н.Н. [43]43

Н.Н., «Заметки для памяти», в кн. Бродский И. «Остановка в пустыне» (Изд. им. Чехова: Нью-Йорк, 1970, С. 7-15). Предисловие датировано 1964 и 1968 годами.

[Закрыть]. Несколько его последующих эссе, докладов и статей о Бродском отличаются тонкими наблюдениями, глубоким анализом и блистательным слогом [44]44

Анатолий Найман, «Величие поэтического замысла» ("Русская мысль , 25 мая 1990; «Специальное приложение: Иосиф Бродский и его современники. К пятидесятилетию поэта», С. II-III). Перепечатано в журнале «Октябрь» (No. 12, 1990, С. 193-198) под названием «Пространство Урании». Анатолий Найман, «Принцип равенства слов в поэзии Иосифа Бродского» (Доклад на международной конференции «Поэзия Иосифа Бродского: культура России и Запада», СПб., 7-9 января 1991 г.).

[Закрыть], последнее время стихи Наймана широко представлены в отечественной периодике [45]45

См. «Арион», «Дружба народов», «Звезда», «Континент», «Новый мир», «Октябрь».

[Закрыть]. В 1993 году вышел второй сборник Наймана, «Облака в конце века» [46]46

Анатолий Найман, «Облака в конце века» (Hermitage: Tenafly, N.J., 1993).

[Закрыть], готовится к изданию новая книга стихов под условным названием «Точное время». В 1 992 году в Лондоне вышла книга прозы «'Статуя Командира' и другие рассказы» [47]47

Анатолий Найман, «'Статуя Командира' и другие рассказы» (Overseas Publications Interchange Ltd: London, 1992).

[Закрыть], Найман продолжает работу над прозой, он опубликовал в периодике роман «Поэзия и неправда», завершил работу над книгой рассказов «Славный конец бесславных поколений» [48]48

См. Анатолий Найман, «Буквы, проступающие на стене (фрагмент из книги 'Поэзия и неправда')» («Литературная газета», 21 апреля 1993, С. 6). Роман «Поэзия и неправда» опубликован в журнале «Октябрь» (No.No. 1, 2, 1994). Фрагменты книги «Славный конец бесславных поколений» печатались в «Октябре» (No. 1 1, 1995; No. 11, 1996).

[Закрыть].

СГУСТОК ЯЗЫКОВОЙ ЭНЕРГИИ [49]49

Опубликовано в кн. «Иосиф Бродский размером подлинника. Сборник, посвященный 50-летию И.Бродского» (Ленинград-Таллинн, 1990, С. 127-53).

[Закрыть]

Интервью с Анатолием Найманом

13 июля 1989 года, Ноттингем

Расскажите о вашем первом впечатлении от встречи с Иосифом.

Я думаю, что это было году в 58-м, наверное [50]50

Рейн датирует знакомство 1959-м годом.

[Закрыть]. Тут может быть ошибка в полгода. Если это так, то мне было 22, ему 18. И в 22 года меня, смешно сказать, уже была некоторая репутация, которая казалась мне тогда не некоторой, а весьма основательной, то есть в том кругу Ленинграда, который интересовался поэзией. А он был достаточно широк, несмотря на свою арифметическую узость. И вот приходит 18-летний юноша, мальчишка, про которого уже известно, что он громок, что он там выступал, сям выступал, оттуда его выгнали, здесь не знали, что с ним делать. Я хочу подчеркнуть, что это не надо воспринимать как что-то касающееся конкретно Бродского. Тогда он был не один такой. Это в молодом поэте есть. Говорю по собственному опыту и по тому, что наблюдал тогда и наблюдаю с тех пор всю жизнь. В поэте есть то, что люди называют настырностью. Ему во что бы то ни стало надо прочесть только что написанное стихотворение. Причем, как сказал поэт, «чем больше пьешь, тем больше хочется, а жажда все не отпускает» [51]51

Строка из стихотворения Николая Асеева.

[Закрыть]. И только что ты прочитал, услышал отзыв, – причем, разумеется, когда тебе 18 или 20 лет, какой бы ты ни услышал отзыв, ты вынимаешь из него только ту часть, которая свидетельствует о том, что твоему слушателю стихотворение понравилось, во всяком случае, не не понравилось... Так вот, едва только ты выжал одного слушателя, ты сразу же ищешь другого, как такой ненасытный паук. Таким был, естественно, в 18 лет и Бродский, но умножьте на то, что мы знаем о нем о позднейшем, то есть, что это сильный темперамент, энергия, и вот вы получите этого рыжего малого. Его все время в краску бросало. Если про него, тогдашнего, сказать, что он побледнел, это значит, что он остался просто румяным. И это не качество, а существо. И это не только мое впечатление. За это я сохранил к нему до сих пор нежность настоящую. С первого раза, в те его 18 лет, я увидел перед собой человека, которому было невыносимо почти все то хамство, почти весь тот ужас, почти вся та пошлость, которая и есть окружающий его мир. более того, так же точно его мучили его собственные стихи. Он читал стихи, и почти все в них во время чтения ему не нравилось. То есть вообще стихи его были им очень любимы, это было видно, что он любит эти стихи. И вместе с тем, он почти все время себя перебивал жестами, ударами, знаменитыми своими ударами по лбу, от которых другой бы лоб давно раскололся, проборматываниями каких-то строчек, потому что они ему казались явно никуда не годными, какими-то прокрикиваниями, торопливостью какой-то в чтении других строчек. Короче говоря, он читал, реагируя беспрерывно на чтение собственного стихотворения. Но стихи были слишком экспрессивны для меня тогда. В них было очень много крика и очень мало структуры. Это я говорю нынешними словами, а тогда они просто показались мне лишними в моей жизни. Мне этого было не нужно. Поэтому я запомнил только одно стихотворение, наверное, это известное стихотворение, но я больше с ним никогда не сталкивался, как и вообще со стихами того времени. Я не перечитывал Бродского, а книжку, которую он мне, кстати говоря, подарил, у меня украли. И когда мне иногда нужно обратиться к этой книжке, я только вспоминаю вора, которого я знаю. Тех стихов, короче говоря, я больше не видел. Это были стихи, в которых, я помню, были большие вагоны [52]52

Анахронизм. Имеются в виду стихи I960 года «Сад» {С:64-65/1:45]: «Нет, уезжать! / Пускай куда-нибудь // меня влекут громадные вагоны»

[Закрыть]. И вдруг это стихотворение на фоне всего этого крика, на фоне чуждого мне поэтического хаоса, – вдруг втянуло меня в себя. Как всегда бывает, знаете, ты слушаешь ушами, головой, и вдруг клюнуло куда-то и пробило оболочку. Я сказал после этой встречи: «Да, благодарю вас. Да, спасибо». Мы тогда подчеркнуто были какими-то такими неслыханными сэрами и джентльменами, которых на свете не бывает, то есть в реальности. По-моему, он пришел ко мне от Рейна: тогда это тоже учитывалось, от кого и к кому кто пришел. Тогда очень важна была рекомендация. Если не ошибаюсь, мне позвонил Рейн и сказал: «К тебе придет вот такой малый». Он пришел и сказал: «Меня к вам Рейн послал». И я потом Рейну сказал, что ну, все, да, понятно, талант, но у меня, мол, другие заботы сейчас. Я это к тому хочу сказать, что никакой пылкой дружбы сначала не возникло. И так проходили недели. Ну, в молодости ты особенно эгоист, это всем известно. Я хочу, чтоб это было понятно, чтоб не было такого впечатления, что вот жил в Ленинграде, было в нем звездное небо, состоящее из звездочек той или иной величины, потом вдруг вспыхнула невероятная звезда. На самом деле, я вспоминаю, таких тогдашних Бродских было человека три в Ленинграде. Одного даже звали Иосиф. Ну, фамилия там какой-нибудь Бейн [53]53

Иосиф Залманович Бейн родился в 1934 г. в Риге. Учился на филфаке Рижского университета. В 1971 году эмигрировал в Израиль. Стихи Бейна опубликованы в «Континенте» (No. 12, 1977, С. 120-23; No. 41, 1984, С. 210-13) и антологии «У Голубой Лагуны»: K.K.Kuzminsky & G.L.Kovalev (Eds.), «The Blue Lagoon Anthology of Modern Russian Poetry» (Oriental Research Partners: Newtonville, Mass./ N.Y., Vol. 2B, 1986, C. 339).

[Закрыть]. И еще кто-то такой. Тоже такие громкие, громкоголосые евреи, которые читали стихи. Их все время тоже выпихивали откуда-то. С ними была связана репутация, подрывавшая миропорядок. Так что он был не один такой тогда. Он жил в атмосфере общего неприятия, неприятия человека, от которого можно ждать неприятностей, однако сдобренной преданностью и любовью к нему нескольких людей. Например, очень преданной ему тогда была Оля Бродович и еще несколько человек. Нежность к нему и теплота возникали непроизвольно: как, например, у меня – несмотря на ту первую отчужденность.

А как он примкнул к вашей группе?

Не то чтобы у нас было какое-нибудь специальное заседание совета, чтоб Бродский примкнул. Прошло некоторое время, и оказалось, что мы беспрерывно видимся и даже проводим массу времени вместе, знаем все друг про друга. Хотя в это время мы женились, у нас были какие-то путешествия, какие-то увлечения и т.д., но впечатление того, что мы проводим массу времени вместе, оставалось. Во-первых, скажем, возлияния, чтение стихов в каких-то небольших собраниях, может быть, даже ежевечернее в какие-то сезоны определенные, но, кроме того, еще и жажда чтения стихов друг другу. Мы жили примерно в одном районе. От Рейна до меня было ходьбы 5 минут, а до Бродского от нас было 4 или остановок. И он жил как бы на середине между Бобышевым и нами. Что касается меня, то несколько раз в день он мне звонил, я ему звонил. У него была, например, такая "остроумная" шутка. Он звонил – при том, что телефоны прослушивались явно, и даже люди стояли в некоторые минуты у подъездов, особенно когда иностранцы какие-то приезжали – он звонил и говорил: "Але, это квартира Наймана? Это вам из КеГеБе звонят". И чтение стихов по телефону, и чтение стихов при встрече. Я описал в книге, как он читал мне "Большую элегию Джону Донну" [С:130– 36/I:247-51], только что написанную, еще горячую, в железнодорожных кассах, к ужасу всех стоящих в очереди за билетами [54]54

«Рассказы о Анне Ахматовой», Ibid., С. 72-73.

[Закрыть]. Надо сказать, что антагонизма между группками нашими не было [55]55

Владимир Уфлянд в своих воспоминаниях так охарактеризовал общее умонастроение: «Сторонники безвластия козыряли именами Пастернака, Хлебникова, Ахматовой. ... Мандельштам, Гумилев, Цветаева, Кузмин, Крученых и тем более Хармс, Введенский, Клюев тогда только-только по разрозненным строчкам стали возникать из пропасти запрещения. // Вопрос о научной классификации возникающей на глазах новой поэзии в зависимости от степени отношения к авангардизму, модернизму, классицизму и т.д. стоял тогда не особенно остро. Враг у всех, и у архаистов, и у новаторов, был один: социалистический реализм» ("Один из витков истории Пи– терской культуры , «Петрополь», Вып. 3, 1991, С. 109-10).

[Закрыть]. Разумеется, мы уважали больше всего себя. Например, я говорил кому-то: «Если бы я хотел писать такие стихи, как ты, я писал бы такие стихи, как ты. Но я пишу такие, какие пишу я, потому что мне их хочется писать». Скажем, была группа: Еремин, Уфлянд, Кулле, Виноградов и Лосев (Леша Лифшиц) [56]56

См. о «филологической школе» статью Льва Лосева «Тулупы мы» («The Blue Lagoon Anthology of Modern Russian Poetry», Ibid., Vol. 1, 1980, C. 141-49; перепечатано в «Новом литературном обозрении», No. 14, 1995, С. 209-15), См. также В.Уфлянд, «Один из витков истории Питерской культуры» (Ibid., С. 108-15) и его же «Могучая питерская хворь. Заклинание собственной жизнью» («Звезда», No. 1, 1990, С. 179-84).

[Закрыть]. И мы к ним относились, как к друзьям. Мы отдавали должное тому, что они пишут. Из Москвы приезжали... Долгое время в моем сознании, и не только в моем, безусловным поэтическим лидером времени, бесспорным, был Стась Красовицкий [57]57

Станислав Красовицкий родился в Москве в 1935 году. Окончил Институт иностранных языков. В конце 50-х годов был участником литературной группы Леонида Черткова, печатался в «самиздатском» журнале «Феникс». Стихотворения Красовицкого см. «Грани» (No. 52, 1962, С. 114-18), альманах «Аполлон-77» (С. 105-106), «Ковчег» (No. 2, 1978, С. 30-33), «Эхо» (No. 1, 1980, С. 31-49), «Часть речи» (No. 4/5, 1983/4, С. 91-105), «Gnosis Anthology» (New York, 1981, Vol. 2, P. 164-69), «The Blue Lagoon Anthology» (Ibid., Vol. 1, C. 70-99), «Гнозис» (No. 1 1, 1995, C. 89-91. В России стихи Красовицкого опубликованы в журналах «Октябрь», (No. 4, 1991), «Новый мир» (No. 4, 1994), в «Антологии Гнозиса» («Медуза»: СПб., 1994, С. 99-103). В 1962 году Красовицкий уничтожил свои стихи и запретил их публикацию. Ныне он отец Стефан, священник Русской православной Церкви (зарубежной), снова пишет стихи, но совершенно другие – духовного содержания. В журнале «Гнозис» (No. 10, 1991, С. 140– 49; No. 1 1, 1995, С. 119-36) начата публикация переписки Красовицкого с Дмитрием Бобышевым (1970-71 годы), отчасти проливающая свет на эту крупнейшую и загадочную фигуру в неофициальной российской поэзии. О Красовицком см. Михаил Айзенберг, «Некоторые другие... (Вариант хроники: первая версия)» («Театр», No. 4, 1991, С. 98-118), Виктор Кривулин, «У истоков независимой культуры» («Звезда», No. 1, 1990, С. 184-88) и его же предисловие к публикации в «Октябре»: «На пороге двойного бытия» (No. 4, 1991, С. 136).

[Закрыть], москвич. Их было три очень талантливых поэта – Красовицкий, Хромов и Чертков [58]58

О литературной группе «инязовцев» см.: Андрей Сергеев, «Мансарда окнами на запад», беседа с Владиславом Кулаковым («Новое литературное обозрение», No. 2, 1993, С. 289-96); Вл.Кулаков, «Отделение литературы от государства. Как это начиналось» («Новый мир», No. 4, 1994, С. 99-112) [с подборкой стихов Г.Андреевой, О.Гриценко, Ст.Красовицкого, А.Сергеева, В.Хромова, Л.Черткова, Н.Шатрова – С. 113-32].

[Закрыть]. Я ни с кем совершенно не собираюсь вступать в полемику. Я просто действительно их считаю замечательными русскими поэтами. Другое дело, что Красовицкий в начале 60-х годов отказался от поэзии. Хромов продолжал писать. С Чертковым свои случились всякие злоключения. Не говоря уже о том, что он попал в лагерь, потом уехал за границу и т.д. Мы смотрели друг на друга с некоторым высокомерием, но все понимали, что высокомерие – это просто тот костюм, который надо на себя надевать. А на самом деле мы относились друг к другу с искренней доброжелательностью. Честно говоря, с некоторым недоверием смотрели на так называемую группу «горняков». У них был курс на публикацию. И они все очень быстро стали публиковаться [59]59

См. статью Владимира Британишского «Студенческое поэтическое движение в начале оттепели» в «Новом литературном обозрении» (No. 14, 1995, С. 167-80), мемуары Глеба Горбовского «Остывшие следы. Записки литератора» («Лениздат»: Л-д, 1991) и составленный Андреем Битовым специальный выпуск журнала «Соло» (No. 6, 1991).

[Закрыть].

Кто входил в эту группу?

Британишский, Кушнер, Агеев, Кумпан, Битов, Королева, Горбовский. Они были безусловно одаренные люди. Горбовского мы очень любили. Вообще, талант – вещь очень редкая, как мы знаем. И в таланте есть обаяние. Если человек не совсем уж сбрендил на себе и не все время думает о том, как ему сохранить скорлупу, в которую он себя запер, то талант его очень легко пленяет. А Горбовский был и, я думаю, есть, никуда это не ушло, необыкновенно талантлив. Тут не надо было задумываться, за что любить его стихи [60]60

См. примечание 13 к интервью с Евгением Рейном в настоящем издании.

[Закрыть]. Мы их любили так же, как его поведение. (Так же и Голявкина: это талантливый прозаик, совершенно недооцененный. Он несколько замечательных книг издал. Тут тоже была пленительность таланта.) Что касается остальных «горняков», или членов литературного объединения Горного института, то их держали немного взаперти, как в таком хорошем колледже, знаете, чтобы они не путались с уличными, хотя они из себя изображали как раз уличных. Но они могли заразиться от нас наплевательским отношением ко всему, что могло быть названо сколько-нибудь официальным. А тогда, да и до последнего времени, нельзя было ничего напечатать без хотя бы тонкого яда официальности.

На особом несколько положении стоит Кушнер, потому что ему удалось застолбить свое место в первых вышедших книгах, то есть с самого начала он получил право на свой голос, на свой тембр голоса, на индивидуальную, ненавязчивую интонацию. Что касается остальных, то давность бьет содержание. Когда я кого-то из них встречаю, я знаю, вот более или менее "свой" человек. Очень многое можно сказать полусловами. Но то, что они писали, мне никогда в рот не лезло. Честно говоря, это было еще и скучно очень...

На чем мы остановились?.. В те годы, когда тебе 23-4-5-7, фокусировка подворачивается довольно быстро. Итак, какая-то в нас четверых появилась сплоченность. Мы понимали... мы могли сказать о стихах друг друга в каком-то мычании или в точной фразе, неожиданно прозвучавшей, мы сказали уже что-то такое, что потом требовались какие-то жесты или какие-то "бу-бу" или "му-му" для того, чтобы была понятна твоя оценка того, что твой товарищ написал. Так продолжалось до 64 года, когда начались некоторые личные события в нашей жизни. И тогда прошла трещина в личных отношениях. То, что нас сплотило несколько лет тому назад, отменить уже было нельзя, да и не нужно было отменять. Но прошла личная трещина, и постепенно судьбы разошлись, и не потому что это вот наши конкретные судьбы, а потому что совершенно естественно, когда собираются четыре индивидуальности, то они расходятся. И можно только удивляться тому, что они так близко сходятся.

Именно потому, что никому из вас не надо было занимать ни ума, ни таланта, как началось и заметно ли было выделение Иосифа среди вас, и чем? Или тогда, до 64 года, до возвращения из ссылки, он как поэт среди вас не выделялся? Когда вы начали сознавать то, что мы сейчас зовем Бродский?

– Давайте я буду только за себя отвечать. Тут мы переходим, собственно, к самому существу этого интервью. Сначала я отвечу на ваш конкретный вопрос. Он очень быстро рос, что называется. Я употребляю слово "рос" в метафизическом смысле. Эти четыре года разницы сохранялись. И вместе с тем через 3-4 года мы были ровня во всех смыслах. Мы не ощущали его более молодым ни в каком смысле. А дальше я буду отвечать только за себя. Дальше началось то, что называется известностью. Сперва знаменитый судебный процесс. Он стал фигурой под прожекторами. Он вел себя на процессе безукоризненно. Он показал то, что было для меня, знаете, щемящим. Была в его поведении такая привлекательность, от которой даже щемило сердце. Он все время был беззащитным человеком, при этом в той степени высоты человеческой, что можно было, посмотрев на его поведение во время процесса и во все это время, вдруг вспомнить, что человеки, они вот такие могут быть, а не только совершать непорядочные, неблагородные или обыкновенные поступки, не только жить обыкновенной жизнью. Вдруг увидели, что вот это вот незащищенное, в каждую секунду готовое к гибели существо держится с таким достоинством. Этому стало сопутствовать радио. Знаете, тогда Би-Би-Си или "Голос Америки" были как голоса из заоблачных высей. И вот "Голос" говорит: "Бродский... Бродский... Иосиф Бродский". То есть начинается вот эта сторона славы. Подавляющее большинство людей тогда начали восклицать: "Она пришла! Она пришла сама!" [61]61

Строка из «Северных элегий» Ахматовой:

Передо мной, безродной, неумелой,Открылись неожиданные двери,И выходили люди и кричали:«Она пришла, она пришла сама!» (Анна Ахматова, «После всего». Сост. Р.Д.Тименчик (МПИ: М., 1989, С. 215).

[Закрыть]Это были люди, которые начали говорить: «А вы знаете, какие он стихи замечательные пишет!» Он не стал писать стихи более замечательные, чем он писал до того, как «Голос Америки» и Би-Би-Си начали повторять его имя. Не то чтобы что-то качественное изменилось в нем, но после условного «Голоса Америки» вдруг эти стихи оказались замечательными. Это имеет, как сейчас говорят, обратную связь. Это подействовало и на самого Бродского. Ну, я знаю этот механизм на себе: ты как-то должен себя вести соответствующим образом.

Я могу утверждать, что Иосиф не был высокого мнения о людях, которые его окружали. Он этого не скрывал и как-то даже давал понять людям, что он о них невысокого мнения. И вот изумление мое: людям было приятно, что он показывает, что он о них невысокого мнения. Им ведь нужен товарищ Сталин в самых разных областях. Я этого всего совершенно не принимал. Больше того, когда видишь, что все заодно, то начинаешь этому все больше и больше сопротивляться. Я, естественно, очень сознательно к этому относился и отделял вот эту пену от того, какие стихи он пишет. Но я помню момент, когда первое стихотворение огорчило меня и сразу было мною не принято. Это стихотворение "Остановка в пустыне" [0:16 6– 68/II:11-13]. В этом стихотворении была какая-то поучительность, которая шла рядом с поэзией, а поэзия ничего не терпит рядом с собой. И, естественно, она ее разрушала. Кроме того, там появилось "мы": "И от чего мы больше далеки: / от православья или эллинизма?" [II:13]. Что это такое "мы"? Кто эти "мы"? Я понимаю, когда Ахматова пишет "мы" – это Мандельштам, Гумилев, Нарбут и Зенкевич. А когда "мы" – это "давайте, ребята! Мы – единомышленники", тут, во-первых, появляется недолжная спекулятивность на этом "мы": с одной стороны, ты вербуешь людей, так сказать, их обнимая за плечи, и говоришь: "мы заодно", а с другой стороны, они с радостью пристраиваются. И получается: "мы" – это народ такой, поэзии противопоказанный [62]62

Иная трактовка «мы» в стихотворении предложена Львом Лосевым в докладе «Родина и чужбина у Бродского», paper given at The International Conference «Under Eastern Eyes: The Depiction of Western Life in the Works of Russian Writers of the Third Wave of Emigration», London, SSEES, 19-21 September 1989. – Lev Loseff, «Home and Abroad in the Works of Brodskii», in «Under Eastern Eyes. The West as Reflected in Recent Russian Emigre Writing» (Macmillan Press: London, 1991, P. 25-41).

[Закрыть]. Все-таки это не эпическая вещь, а лирика. В этих стихах какая-то была советскость, неизбежная такая советскость, от которой не надо отказываться, но которую надо замечать в себе. (Я сейчас занимаюсь не похвалами, а тем, что считаю существенным отметить.)

Дальше прошло еще несколько лет спаянности и начавшегося расхождения, одновременно действующих, как мне кажется сейчас. Вслед за ними еще личные события, и я уехал из Ленинграда в Москву. Наши расхождения мы даже оформили в словах, хотя это вовсе не означало, что мы стали не любить друг друга [63]63

В «Неоконченном» Марамзинского собрания [МС-4] сохранился следующий отрывок Бродского:

Волшебный хор потерял свой купол.Тенор поет своих грязных кукол.Друг-баритон —звезды, растения, неврастению.Бас – приключения под простынею,опрокидон.

[Закрыть]. Какие-то были разовые разговоры, какие-то поздравления друг друга. Перед отъездом он приехал проститься, хотя мы несколько лет до этого почти не виделись.

Теперь вы, кажется, спросили, когда мы начали осознавать, кто такой Бродский. Мы – это, повторяю, я. И опять-таки – "осознавать". Ведь я могу не понимать содержания, которое вы вкладываете в слова "осознали, кто такой Бродский". "Кто такой Бродский" у меня, наверное, не то, что "кто такой Бродский" у вас. Я могу вам сказать, пронзительность его стихов сказалась уже в 1962 году. Если я не ошибаюсь, это стихотворение примерно 62-го года, там есть строчки:

Да не будет дано

умереть мне вдали от тебя,

в голубиных горах,

кривоногому мальчику вторя...

«Стансы городу» [С:69/I:184].

Да. Вот эта строчка «кривоногому мальчику вторя». (Которую я запомнил по-своему, кстати сказать.) Потом, конечно, вот этот гул, ухваченный в «Большой элегии Джону Донну» [С: 130-36/I:247-51], когда он действительно определился как Бродский. Это стихотворение, которое можно взять и сказать: «Вот Бродский и сейчас, по прошествии 27 лет». Потом совершенно уникальный по тому времени «Исаак и Авраам» [С: 137-55/I:268-82]. Потом это было им разработано, и разработки, как всегда, уменьшают величину сделанного. Не увеличивают, а уменьшают. «Исаак и Авраам» – это разгон языка на тысячу строк, на пять-восемь тысяч слов, и тоже на такой высокой ноте. Ну, и потом ничего лучшего, чем «Кенигсберг» («Einem Alten Architekten in Rom») [0:144-4 7/I:375-7 8], ничего лучшего я у Бродского не знаю: «Чик, чик-чирик, чик-чик – посмотришь вверх» [I:377]. Эта музыка во мне с его голоса всю жизнь живет. И я думаю, будет жить до конца моих дней. Когда я говорю, что я ничего лучшего у Бродского не знаю, это не значит, что я не знаю равного этому. Скажем, «Осенний крик ястреба» [У:49-52/II:377-80] совершенно замечательные стихи, о которых, если хотите, я могу потом сказать два слова отдельно.

Скажите сейчас. Почти все интервьюируемые мною поэты выделяют это стихотворение, но никто не сказал, почему.

Мне кажется, что в нашей молодости для нас, во всяком случае, для него и для меня, особняком стояли стихи Баратынского "Осень". Это вершина русской поэзии, которую ты всегда чувствуешь и звук которой определяет вообще весь шум мироздания. Имея перед собой вот эту "Осень", я пытался что-то такое делать в своих стихах. Я подходил к этой теме однажды, дважды, и одну из попыток даже считаю но совершенно в ином плане. Я, как говорится, не схватил "Осени" Баратынского, но сделал что-то другое.

Я думаю, что стихи "Осенний крик ястреба – это вариация на тему "Осени" и версия "Осени" Баратынского [64]64

Эта параллель развивается в докладе Игоря Пилыцикова «Бродский и Баратынский: поэзия в поисках контекста». Paper given at International Conference «Russian Culture: Structure and Tradition» (2-6 July 1992, Keele). – Igor Pilshchikov, «Brodsky and Baratynsky», «Literary Tradition and Practice in Russian Culture» ("Rodopi : Amsterdam, 1993).

[Закрыть]. Сейчас, когда говорят в таких превосходных степенях о Бродском, мне как раз не хочется этим заниматься (а вы знаете, что у меня на это есть права и основания, как у человека, который 25 лет тому назад соединил в одной фразе и Пушкина) [65]65

Имеется в виду предисловие А.Наймана к сборнику «Остановка в пустыне» [0:7-15], подписанное инициалами «Н.Н.»

[Закрыть]. Но это стихотворение, может быть, стоящее вровень с «Осенью» Баратынского, и я не буду на этот счет распространяться просто для того, чтобы не увеличивать хор превозношений.

Известно, что Анна Андреевна всех вас призывала к краткости и якобы Иосифу удалось ее переубедить. Действительно ли это так? Как она принимала его большие вещи?

Мне кажется, что это легенда, что она призывала нас к краткости, вы не припомните, кто вам это сказал?

Это сказал Бобышев в статье «Ахматовские сироты» [66]66

Д.Бобышев в статье «Ахматовские сироты» пишет: "...забегая вперед, должен сказать, что к краткости она нас призывала всякий раз в течение первого периода нашего знакомства, пока ее окончательно не «переубедил» Бродский своими длиннейшими поэмами ("Русская мысль , 8 марта 1984, С. 8-9).

[Закрыть].

Мне кажется, это позднейшая интерполяция, как сейчас говорят. Ни к чему она нас не призывала. Другое дело, что и не призывая – то есть словами, – она нас к этому призывала своей манерой.

Может быть, так стоило бы сказать. Она принимала нас такими, какие мы есть, потому мы и могли ее так беспримесно любить: она нам ничего совершенно не навязывала. И кто хотел писать длинно, кто хотел писать криво и кто хотел писать плохо, она разрешала все. Я понимаю, что имеет в виду Бобышев, но такого сказать я не могу. Я могу сказать вот какую вещь насчет Анны Андреевны, насчет длиннот и всего такого. Она высоко оценила поэму "Исаак и Авраам" [С:137-55/I:268-82], хотя, как вы понимаете, эти стихи были в манере совсем ей чуждой. Но не ее, правда, было учить, что такое поэтический талант, она это слышала за версту. А вот когда, не помню уж, из деревни, а может быть, не из деревни, я привез ей какие-то его стихи на библейский сюжет, она сказала раздраженно: "Эту тему нельзя эксплуатировать. На библейский сюжет стихи можно писать один раз. Я думаю, это довольно существенное замечание, но скорее характеризующее Ахматову, а не Бродского.

Как по-вашему, следовал ли Бродский акмеистическому канону? Тут некоторые считают Бродского последним акмеистом.

– Знаете, по моему убеждению, "последний акмеист", "предпоследний акмеист" – все это чушь. Мы все прошли через акмеизм. Все-таки акмеизм – это замечательная выучка. Знаете, как у Вазари есть такое место в книге, когда он защищает Микеланджело, делающего статую борющихся Геракла и Кака, и говорит о другом скульпторе, я не помню его имени, как ужасно тот портит мрамор. Надо ведь заплатить большие деньги за каррарский мрамор, и потом его не испортить. Иначе ты прогоришь. А слова... считается: это испорчу – возьму другое. Так вот, акмеизм учит, что слова – это каррарский мрамор, который надо не испортить, иначе тебе больше не дадут денег на дальнейшую работу. Всякий человек, относящийся с некоторым уважением к тому, что он делает, должен пройти эту выучку. Мы эту выучку прошли. Разница между нами и очень многими, многими нашими сверстниками заключается в том, что мы писали не фразами, не идиомами, а словами. После того, как мы научились использовать слова, мы могли, если хотели, начать писать вообще на жаргоне. Кстати, Иосиф это виртуозно и часто делал. Но вначале была вот такая выучка, Если акмеизм – не просто красивое слово, которое мы употребим, чтобы показать себе и собеседнику, что тоже не лыком шиты, а что-то оно значит, – то Бродский никакой не акмеист. А вообще Ахматова, я вчера говорил об этом в докладе [67]67

Доклад А.Наймана на конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А.А.Ахматовой, см. A.Naiman, «Analysis and Interpretation of Anna Akhmatova's 'Tvorchestvo'», in W. Rosslyn (ed.), «The Speech of Unknown Eyes: Akhmatova's Readers on her Poetry» (Astra Press: Nottingham, 1990, Vol. II, P. 225-29).

[Закрыть], учила нас не поэзии, не поэтическому ремеслу, – ему тоже, но походя, и кому было нужно, тот учился. Это был факультатив. Бродский, безусловно, прошел школу Ахматовой, но только в том виде, в каком я о ней говорил. Она не давала нам уроков. Она просто создавала атмосферу определенного состава воздуха. Так я отвечаю на ваш вопрос [68]68

Бродский вспоминал: «Мы не за похвалой к ней шли, не за литературным признанием или там за одобрением наших опусов. ... она наши души приводила в движение, потому что в ее присутствии ты как бы отказывался от себя, от того душевного, духовного... уровня, на котором находился, – от языка, которым ты говорил с действительностью, в пользу 'языка', которым пользовалась она» («Бродский об Ахматовой. Диалоги с Соломоном Волковым» («Независимая газета»: М., 1992, С. 48)).

[Закрыть]

А чем, вы думаете, оправдано и оправдано ли это многословие Бродского? И в чем потребность внутренняя у него самого к такому обширному лингвистическому пространству?

Эти, так называемые, длинные стихи и вообще все эти длинноты, о которых столько уже было сказано и плохого и хорошего, это, собственно говоря, и есть Бродский. Он заставил работать на поэзию язык. Это не совсем то, что можно сказать про каждого поэта. Это можно сказать, во-первых, только про некоторых, да и то с натяжкой, а про Бродского, по-моему, безо всякой натяжки. Он нашел все спрятанные тайные штепсели энергосистемы русской грамматики, – простите мне эту замысловатую метафору, – к которым подключившись и дав первоначальный импульс, он дальше может только следить за тем, чтоб напряжение не падало. Конечно, такое слежение предполагает страшное внутреннее напряжение, внимательность, затрату сил большую. Работает грамматика, работают языковые конструкции. Короче говоря, он дает русскому языку ту самую свободу, которую дает хорошей лошади хороший наездник: и не сдерживая ее, и, вместе с тем, заставляя бежать по нужной ему дорожке.

Говоря о языке, мне хотелось бы процитировать Бродского: «Биография писателя в том, как он обрабатывает родной язык» [69]69

И.Бродский, «Вектор в ничто», интервью Валентине Полухиной, 10 апреля 1980 г., Ann Arbor, Michigan. Неопубликовано.

[Закрыть], Что главное в его лингвистической биографии?

Видите, все-таки применительно к Бродскому нельзя сказать "обрабатывает язык". Конечно, каждый поэт обрабатывает язык. Но я возвращаюсь к тому, что только что сказал. Если говорить о Мандельштаме или о Пастернаке, что они обрабатывали язык, то тогда не нужно это говорить о Бродском. Не хочется слезать с этой метафоры: он дает хорошо тренированному им языку свободу скакать по нужной ему дорожке.

Это еще не полная картина, ибо язык для Бродского не только и не столько инструмент поэта, но, как он сам утверждает, это «поэт – инструмент языка» [70]70

И.Бродский, «Быть может, самое святое, что у нас есть – это наш язык...», интервью Наталье Горбаневской («Русская мысль», 3 февраля 1983, С. 9).

[Закрыть] . Более того, язык для него категория метафизическая, но он может присутствовать и в качестве персонажа стихотворения. В то же время он пользуется грамматическими категориями, звуками, буквами, как рядовыми словами. Я заметила, это есть и в ваших стихах. Начнем с вас. Что такое язык для вас?

Я все-таки постараюсь обыграть вас. Сперва отвечу на ваш вопрос, а потом скажу, что это такое для меня... Совершенно правильно. Язык для Бродского, это справедливо, именно то, что он сказал и вы сейчас процитировали. Но скажите, – я считаю, что это просто удачное сравнение мне пришло на ум, – кто выигрывает дистанцию, лошадь или наездник? Пусти эту лошадь просто так, она забежит в свою или чужую конюшню и проиграет. В этом смысле все, что для Бродского язык – это отчасти он сам. Кентавр, всадник на лошади? Бродский действительно такой Кентавр. Позавчера он забавно пошутил [71]71

В течение июля 1989 г. Бродский находился в Лондоне, где и встретился с А.Найманом накануне Ноттингемской конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А.А.Ахматовой, состоявшейся 11-14 июля 1989 г.

[Закрыть]. Мы говорили о «Живаго», «Живаго» ему не нравится. (Мне как раз нравится, одному из немногих людей. Но как бы предполагается, что мне «Живаго» тоже должен не нравиться. И я знаю, что в нем должно не нравиться. Тем не менее в нем есть такая нежная атмосфера, которая на меня действует. И потом я люблю нерекордные вещи, вещи с провалами. Они только подчеркивают подлинность этой вещи. Это я говорю в сторону.) Я поймал его на том, что он все время имеет в виду не только роман, а и фильм, которого я, к счастью, не видел. И Иосиф сказал: «Но вы помните, что Цветаева сказала, что Пастернак похож одновременно на араба и его коня. Так вот, Живаго играл Омар Шариф, араб». В том смысле, в каком Пастернак похож одновременно на араба и его коня, и придавая несколько другое содержание, я могу сказать это о Бродском. Здесь такое есть влияние дикого животного, которое мы можем назвать язык, на всадника. Кстати говоря, я думаю, Иосифу бы понравилось это сравнение в том плане, что я оставляю его в качестве поэта только до пояса, а все, что ниже пояса, отдаю дикому животному – языку.

Что такое язык для вас?

Я выделю два положения. Первое – это последнее по времени. Лет десять или пятнадцать тому назад я, наконец, понял, какого рода полюс поэзии магнетизирует мои язык, ориентирует его соответствующим образом. Это желание точной формулировки. Бывает такая точность формулировки, не приблизительная, а точная формулировка, когда академический язык, скажем, наукообразный, становится поэзией. Вот, например, статьи замечательного ученого-китаиста – он умер примерно в 50-м году – Алексеева. Я читал его книги, и некоторые страницы – это просто высокая поэзия, при том, что он никогда не числился в цехе поэтов. Так вот, эта точность формулировки, когда, собственно, не так нужны точные слова, как нужно точно собрать их в конструкцию. Это в моем случае сильнее сказывается в той прозе, которую я пишу. Книгу, которая у меня вышла сейчас к столетию Ахматовой, я рассматриваю – я могу уже не притворяться, не делать вид, что это всего лишь воспоминания, – некой перспективной прозой, той, которая имеет какое-то будущее. Не конкретно у меня, а вообще в обозримом будущем, как в свое время можно было рассматривать "Охранную грамоту" Пастернака или прозу Мандельштама. А более раннее по времени и продолжающее существовать отношение к языку – это в ту мешанину, которая представляет собой язык народа, в ту мешанину, в которую превращается язык, когда им пользуется множество людей, поэт врезается, как некий мощный магнит, который из этой груды, массы вынимает частицы и соответствующим образом их распределяет, ориентирует и на мгновение создает из аморфного раствора кристалл. И здесь, чтобы сказать коротко, я приведу просто строчки Элиота, которые считаю эпиграфом к тому, что я делаю вот уже больше 25 лет. Это в "Четырех квартетах", в "Little Gidding", там, где он пишет терцинами. Я вам скажу их в моем переводе:

Коль наше дело – речь, и нас толкнула

Она очистить диалект толпы,

А разум наш и впредь и вспять провидеть...

В этих словах сформулировано все мое отношение к языку. Все-таки, согласитесь, это сказал Элиот, но по-русски таким образом сказал я. Наше дело, наша профессия – это речь. Мы, поэты, разговариваем. И она же, эта наша речь, в единственном случае поэта, побуждает и вынуждает нас очистить диалект толпы и за счет этого дает нам провидчество будущего, ну и, чтобы не загружать строчку, и прошлого тоже. То есть прозреть в этой аморфности кристалл, его решетку.

Вам не кажется, что Бродский находит духовную опору больше в языке, чем в вере? Если да, то насколько это можно приписать тому факту, что он находится вне языковой реальности, в эмиграции?