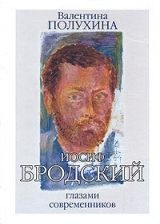

Текст книги "Бродский глазами современников"

Автор книги: Валентина Полухина

Жанры:

Публицистика

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)

Мой вопрос относится не столько к его вере, сколько к языку. Вы согласитесь, что язык является одним из центральных персонажей его поэзии и прозы? Бродский утверждает, что его отношение к действительности продиктовано в значительной степени языком, а не наоборот. Как вы это понимаете?

На ваш вопрос можно ответить двумя способами. Во-первых, можно обратиться к Лакану и к Витгенштейну, чего я делать не буду просто в силу своей малой эрудиции. А другой ответ практически идентичен первому и очень простой. Этот человек с 16 лет живет языком, Это его способ существования. Мама ему сказала, когда ему было 13 —14 лет: "Почитай "Полистан" Саади. Это красивые стихи" [199]199

Иосиф Бродский, «Проигрыш классического варианта», интервью Дмитрию Савицкому (январь 1983, Нью-Йорк). Фрагменты опубликованы в «Emois», 10 April 1988, pp. 62-63. В полном виде не опубликовано, цитируется авторской рукописи.

[Закрыть]. Ему понравились эти стихи. Я не хочу сказать, что из-за Саади Бродский стал писать стихи, но это был один из толчков, импульсов. Но, допустим, этого не произошло и он не нашел этой формы самореализации. Что бы было тогда? Такая колоссальная жизненная энергия – тот самый талант библейский, который ему дан и который он предпочел не зарыть в землю. Гипотетически он мог бы выразиться как-то по-другому, в политической деятельности, в религиозной деятельности. Я хочу сказать, что язык, о котором Иосиф говорит обычно в религиозных терминах, это все-таки форма знаковости, так или иначе. А для человека масштаба Бродского это форма его выполнения собственного назначения, его форма проживания собственной судьбы, форма согласия с провидением. Бродский, как никто другой, служит прекрасной, совершенно гениальной иллюстрацией к гениальным же строчкам Цветаевой из стихотворения «Бог», когда она писала о Его непривязанности к «вашим знакам и тяжестям» [200]200

См. об этом в эссе «In a Room and the Half» [L:488]. Русский перевод эссе «В полутора комнатах» опубликован в газете «Смена» (20 марта 1991, С. 5; 27 марта 1991, С. 4-5).

[Закрыть]. Удивительно, как много язык открывает из своего будущего поэту. Слово «знак» во время Цветаевой абсолютно не имело того практического значения, которое оно имеет для нас в наш семиотический век. Цветаева именно в сугубо семиотическом смысле формулирует своего Бога. Для меня здесь ключ к пониманию личности Бродского.

В ваших стихах, как и в стихах Бродского, наблюдается регулярное вживание лингвистических понятий и категорий в поэтическую ткань стиха. Чем это мотивировано? Что за этим стоит?

По правде сказать, я об этом просто не думал. Это интересная точка зрения. Хотя я в некоторой степени филолог, Иосиф – нет. В этом сила Иосифа, сила его рассуждений о языке и литературе. Я же филолог, и мой принцип (если есть какие-то принципы в этом беспринципном занятии – писании стихов), что все годится в дело и что не нужно притворяться, по крайней мере в этой деятельности, тем, что ты не есть. Я занимаюсь литературоведением, интересуюсь лингвистикой. Это часть моего существования, я думаю, ничуть не менее жизненная часть моего существования, чем то, что я моюсь, хожу в уборную, сплю в кровати. Лингвистика сама по себе очень поэтична, весь язык – это метафора, изобретение метафор.

В эссе о Достоевском Бродский пишет о прожорливости языка, «которому в один прекрасный день становится мало Бога, человека, действительности, вины, смерти, бесконечности и Спасения, и тогда он набрасывается на самого себя» [L:163/IV: 183]. Угрожает ли языку самого Бродского такая опасность?

Нет. Я боюсь, что это один из пунктов моего несогласия с Бродским. Я никогда не мог до конца принять идолизацию языка, которая свойственна Бродскому. Мне вообще-то симпатично "язычество" Бродского, я его понимаю как своеобразный протестантизм, за исключением вот этого, весьма существенного, пункта. Я думаю, что как раз само по себе творчество Бродского опровергает им сказанное. Бродский немножечко ошеломлен лингвистикой. Может быть, тут даже сказывается пробел в образовании. Это нужно понять правильно, потому что Бродский совершенно феноменально образованный человек, пообразованней меня. Но мы всегда что-то выигрываем и что-то теряем. И вот отсутствие формального образования, в частности, лингвистического, может быть, привело к тому, что Бродский сделал из языка идол. А на самом деле, по-моему, все гораздо проще: язык, и особенно индивидуальный язык большого поэта, – это скорее живой организм, клетки которого регенерируются, органы которого растут, и ничего он не пожирает, он только растет, как дерево, и становится все могучее и пышнее, роскошнее, интереснее и разветвленнее.

«У каждого [...] поэта, – пишет Бродский, – есть свой собственный, внутренний, идиосинкретический ландшафт, на фоне которого в его сознании – или, если угодно, в подсознании – звучит его голос» [201]201

Марина Цветаева, «Собрание сочинений в семи томах» ("Эллис Лак : М., т. 2, 1994, С. 158).

[Закрыть]. Есть ли такой ландшафт у вас? Опишите его.

Не знаю, потому что я не могу сказать, что представление о себе как о голосе, которое очень характерно для Бродского, свойственно мне. Вообще никогда об этом не думал, ни о себе как о голосе, ни о каком-то своем ландшафте. Вы, наверное, заметили, что я однажды кощунственно пошутил с библейским стихом:

«Земля же была безвидна и пуста.»

В вышеописанном пейзаже родные узнаю места [202]202

Иосиф Бродский, «Поэзия как форма сопротивления реальности», Предисловие к сборнику стихотворений Томаса Венцловы на польском языке в пер. Станислава Баранчака «Rozmowa w zimie» (Paris, 1989). – «Русская мысль» (25 мая 1990, «Специальное приложение: Иосиф Бродский и его современники. К пятидесятилетию поэта», С. I, XII). Перепечатано: «Вильнюс» (No. 4, 1991).

[Закрыть].

То есть, если можно редуцировать какой-то идиосинкретический ландшафт из моих стихов, то это нулевой ландшафт, как мне кажется.

Не могли бы вы слегка облегчить поиски сегодняшних и будущих исследователей вашей литературной генеалогии и сказать несколько слов по поводу природы вашего абсурдизма? Где искать его корни, у обериутов или в абсурде самой жизни?

Здесь я должен сделать официальное заявление: я глубоко сомневаюсь в том, что когда-либо будут литературоведы, кроме добрейшего G.S.Smith, которые будут заниматься моим творчеством. А он уже отзанимался [203]203

Лев Лосев, «Тайный советник. Стихотворения» (Hermitage: Tenafly, N.J., 1987), С. 5.

[Закрыть]. Что касается обериутов, я разлюбил абсурдизм вообще. Наверное, это связано с естественным старением. Они слишком много для меня значили в юности, в молодости. Я, наверное, был одним из первых в нашем поколении, кто их открыл. Тут моей большой заслуги нет, просто я с детства их знал. Родители мои были знакомы с Хармсом, с Введенским, с Олейниковым. Очевидно, я их тоже в раннем детстве видел, но тут никаких воспоминаний у меня нет. В нашем семейном жаргоне постоянно существовали отрывки из обериутских стихов, и я их воспринимал как что-то такое очень естественное. Я думаю, я очень многое из обериутчины ввел в обиход моего поколения, просто технически. Я сидел в Публичной библиотеке, читал старые издания, переписывал их от руки, пропагандировал их, распространял и, в конце концов, вырос из этого. Поэтому мне даже немножко неприятно говорить о том, что я сам пишу, в терминах абсурдизма. Если какую-то поэтику можно вычислить как мою, то это поэтика семантики (смыслов).

А имеет место связь, которую я вижу а чувствую, Лосев и Хлебников?

А также – Лосев и Данте, Лосев и Шекспир... Для меня Хлебников – эталонный поэт. Нет ни одной строчки Хлебникова, которая бы меня в какие-то моменты не восхищала или не озадачивала. Хлебникова я читаю всю жизнь.

Есть ли у вас система этических запретов в плане стилистики?

Да. Я думаю, что есть. Ну, прежде всего, наверное, это относится к сюжетному эксгибиционизму, чего я не люблю. Что еще? Есть какие-то слова или, говоря языком Выготского, "словообразы", которые почему-то табуированы в моем сознании, а почему, я, честно говоря, не знаю; например, эпитет "серый". Наверное, просто потому, что "серый" – слишком изношенный эпитет.

Но Иосиф, кажется, обновил этот эпитет, описав им время и смерть: «серый цвет – цвет времени и бревен» [У:72/II:421]; серый, безвидный, тусклый цвет – как метафора смерти:

Дни расплетают тряпочку, сотканную Тобою,

И она скукоживается на глазах, под рукою.

Зеленая нитка, следом за голубою,

становится серой, коричневой, никакою" .

[У:69/III:20].

Наверное, потому что у меня никогда не было таких счастливых находок со словом "серый , я его терпеть не могу.

По вашему мнению, из строчки Пушкина «и с отвращением читая жизнь мою» родился русский психологический роман. Ваш собственный лирический герой наделен немалой дозой отвращения к себе. Это тоже идет от Пушкина, или от нежелания следовать романтической традиции образа поэта?

– Кстати сказать, это не моя мысль, а Иосифа. Может быть, я процитировал его без ссылки на источник.

А может быть, это я соединила вас с Бродским. [204]204

Gerald S.Smith, «Flight of the Angels: The Poetry of Lev Loseff» («Slavic Review», Spring 1988, P. 76-88). Лосев ошибся.

[Закрыть]

Очень лестно. Это совершенно верное наблюдение. Вот в чем тут дело. Во-первых, это связано с теми стилистическими запретами, о которых мы только что говорили, потому что все они действительно имеют еще и этическую основу. Например, что касается лингвистического субъекта, существует романтическая традиция представления себя на некоторых котурнах, на пьедестале и т.д. – это действительно не этично. Это нарушение основной заповеди, таким образом ты считаешь себя лучше всех остальных и заведомо ставишь себя в позицию, в которой ты наносишь, по крайней психологический ущерб другим людям. Конечно, это некрасиво, и хотя мы все этим грешны, но в нашей сознательной деятельности {а писание стихов – это, по-моему, вполне сознательный процесс) мы должны стараться этого избегать. То же самое относится и к запрету на употребление некоторых слов и выражений, хотя это более индивидуально, это тоже было бы нарушение заповеди "не укради", так как это не твое. Ты обязан давать публике только то, что принадлежит тебе и тебе только.

Во-вторых, я думаю, это относится не только ко мне, а ко всему нашему, если использовать клише, постмодернизму, b целом, это проект антиромантический. У Иосифа, у которого вообще поэтика не определяется терминами ни романтизма, ни классицизма, ни авангардизма, – а тем и другим, и третьим, как у Пушкина, – у него это очень ярко выражено. Он без конца говорит и в стихах, и в прозе о том, что поэт, лирическая персона, ничего из себя не представляет. Только его поэтическая продукция важна. И вопрос о взаимоотношении между производителем поэтических текстов и текстами – это самая драматическая тема в творчестве Бродского, как вы сами об этом пишете [205]205

Joseph Brodsky, «Foreword», in: «Ail Age Ago. A Selection of Nineteenth-Century Russian Poetry», Selected & tr. by Alan Myers (Farrar, Straus & Giroux: New York, 1988), P. XVII. Русский перевод см. «Знамя» (No. 6, 1996, С. 151-54):

[Закрыть]. И я думаю, что Бродский, как всегда, только значительно сильнее, чем все остальные, выразил общее мнение поколения.

А вообще-то говоря, это можно найти у самых неожиданных авторов, например, у Рейна, который в бытовом поведении создает себе "имидж" смесь байронического героя и Остапа Бендера, но в стихах он весьма последовательно самоумаляется ("двух столиц неприкаянный житель"), всегда изображает себя в качестве человека ущербного, морально неполноценного, заслуживающего осуждения, некрасивого, немолодого, нетрезвого и прочие негации. Или, скажем, совсем другой поэт – один, на мой взгляд, из замечательнейших в нашем поколении – Еремин, он просто аннигилировал лирическую персону [206]206

Valentina Polukhina, «Joseph Brodsky: A Poet for Our Time» (CUP: Cambridge, 1989), P. 244-48.

[Закрыть].

Вы заметили в статье «Посвящается логике», что мировосприятие Бродского – это «некий над-человеческий, над-мирный взгляд на мир сверху» [207]207

См. Лев Лосев, «Жизнь как метафора», в кн. Михаил Еремин, «Стихотворения» (Hermitage: Tenafly, N.J., 1986), С. 142-43.

[Закрыть]. Сквозь какую призму вы смотрите на мир?

Сквозь книги, я бы сказал, сквозь культуру, и это сознательно выбранная призма.

О своей жизни вне России Бродский сказал: «Я рассматриваю свою ситуацию как проигрыш абсолютно классического варианта, по крайней мере, XVIII или XIX веков, если не просто античности» [208]208

Алексей Лосев, «Иосиф Бродский: посвящается логике» («Вестник РХД», No. 127, 1978), С. 130.

[Закрыть] . Так ли и вам видится ваша жизнь как поэта вне России?

Нет, я не рассматриваю свою жизнь как повторение какой-то классической модели. Бродский, видимо, имел в виду модель Овидиевой жизни: изгнание, ностальгия по имперскому центру и все такое, я скорее рассматриваю свою собственную судьбу как судьбу частицы в броуновском движении современного мира, я даже не уверен в том, что моя эмиграция была волевым актом, как мне казалось в какие-то моменты. Я думаю, что меня просто носит какой-то ветер. И в этом есть свои преимущества, в таком непредсказуемом движении судьбы, потому что это делает то, что ты видишь в жизни, несколько интереснее, неожиданнее. Можно представить, что если ты твердо ощущаешь свою жизнь как разыгрывание известной схемы, то ты уже в принципе не ожидаешь ничего непредсказуемого, ты знаешь уже, что в какой-то момент не придет ответа на просьбу о помиловании, не изменит возлюбленная, что ты никогда не вернешься в какой-то пункт и т.д. У меня таких ощущений нет, хотя жизнь моя внешними событиями не богата и, Бог даст, будет оставаться такой, я в то же время совершенно не знаю, что меня ждет за углом.

Вы, кажется, были первым, кто усмотрел философские параллели между Бродским и евразийцами, в частности, в оппозициях: Россия – Запад, ислам – христианство [209]209

Иосиф Бродский, «Проигрыш классического варианта», Ibid.

[Закрыть]. Чеслав Милош видит тесную связь Бродского с Шестовым и Киркегором [210]210

Лев Лосев, «Родина и чужбина у Бродского», paper given at The International Conference «Under Eastern Eyes: The Depiction of Western Life in the Works of Russian Writers of the Third Wave of Emigration», London, SSEES, 19-21 September 1989. – Lev Loseff, «Home and Abroad in the Works of Brodskii», in «Under Eastern Eyes. The West as Reflected in Recent Russian Emigre Writing», Ed. by Arnold McMillin (Macmillan Press with the SSEES University of London: London, 1991), P. 25-41.

[Закрыть]. Насколько философские посылки Бродского вторичны и поверхностны, или они оригинальны и глубоки? В чем их своеобразие и самобытность?

Что касается евразийства Бродского, то следует обратиться к первоисточнику, к Владимиру Соловьеву, а может быть, и к той русской традиции политической философии, которую можно проследить еще раньше: от Соловьева назад к Леонтьеву и еще дальше к тому, о чем мы слышали сегодня от Осповата, к началам русского политического самосознания, национальной идентификации как скорее восточной страны [211]211

Czeslav Milosz, «A Struggle against Suffocation», a review of Brodsky's «A Part of Speech» («the New York Review», August 14, 1980, P. 23-24). Русский перевод см. альманах «Часть речи» (№ 4/5, 1983/4, С. 169-80).

[Закрыть]. Я никогда не говорил, что Бродский разделяет евразийскую философию. На мой взгляд, – и это-то как раз интересно как культурный феномен – Бродский, исповедуя в общем-то скорее другую, космополитическую, концепцию истории, не имеет других рамок дискурса, нежели те, которые выработаны русской традицией геополитического мышления. Он пользуется языком, в том числе и политическим языком, Владимира Соловьева [212]212

Александр Осповат, «Pushkin's political biography in 1826-1837». Доклад, прочитанный на IV World Congress for Soviet and East European Studies, 23 July 1990, Harrogate.

[Закрыть]и, естественно, Блока, не будучи большим поклонником Блока, как вы знаете, когда ему приходится обсуждать эту проблематику. Но он вступает с ними в полемические отношения, сплошь и рядом выворачивает наизнанку их идеи, он их отвергает, он их пародирует и делает всевозможные стилистические операции полемического характера. Но он, повторяю, все время говорит с ними на одном языке. Очень справедливо писал Жорж Нива, что Бродский тоже сын русского символизма, только взбунтовавшийся сын [213]213

См. об этом: Lev Loseff, «Pofetics/Politics», in «Brodsky's Poetics and Aesthetics», Ibid., P. 34-55.

[Закрыть].

Что касается Шестова и Киркегора, то это относится скорее к области экзистенциальной философии, к философской антропологии, к теологии, к таким дихотомическим отношениям, как человек—мир и человек—Бог. И тут я мало что имею добавить. Я думаю, что Бродский в период своего мировоззренческого формирования попал под очень сильное обаяние Киркегора и Шестова и от этого не ушел.

Что стоит за всеми этими вопрошаниями, переоценками, пересмотрами, дальнейшими логическими домыслами Бродского? Не осознание ли это того, что мир и человек в конечном счете непознаваемы, и все, что остается делать философствующему поэту, это «идти на вещи по второму кругу» [К:63/II:211], посмотреть на все под новым углом зрения, задать несколько вопросов, не надеясь получить ответ? В чем суть его философствования?

Я думаю, что философия Бродского, по определению, есть философия вопросов, а не ответов. Наверное, в этом смысле Бродский не так уж оригинален. Я не очень хорошо подкован в истории философии, но, по крайней мере, в платонической традиции философ – это тот, кто ставит вопросы, а не тот, кто дает ответы. Этим философия и отличается от квазифилософских, утопических доктрин, типа марксизма.

Если бы нам удалось построить модель системы поэтического мышления Бродского, какие структуры в ней преобладали бы, русские или европейские?

Пушкинские, то есть русские, что и означает диалог русского человека с европейским.

Изменился ли вектор его миросозерцания после России?

Нет, не изменился.

Тогда почему же на уровне поэтики, которая у Бродского не только семантизирована, но и концептуализирована, его раннее увлечение англосаксонской поэтической традицией здесь на Западе столь заметно усилилось? Возьмем хотя бы такие качества его поэтики, как некоторую холодность его медитаций, интонационную монотонность, «стремление нейтрализовать всякий лирический элемент, приблизить его к звуку, производимому маятником», о чем он сам говорит [214]214

Georges Nivat, «The Ironic Journey into Antiquity», in «Brodsky's Poetics and Aesthetics», Ibid., P. 96. "29

Иосиф Бродский, "Настигнуть утраченное время", интервью Джону Глэду ("Время и Мы", No. 97, 1987, С. 176). В России перепечатано в альманахе "Время и Мы" ("Время и Мы"/"Искусство": Москва/Нью-Йорк, 1990), С. 283-97 и в книге Глэда "Беседы в изгнании" ("Книжная палата": М., 1991, С. 122-31). Это стремление к нейтрализации, к монотонности выражается и в манере чтения Бродским собственных стихов. Ему кажется "дурным тоном подчеркивать нюансы", он стремится к тому, "чтобы сделать все одинаково слышным". Как объяснил Бродский Анни Эпельбуан, он "пытается продемонстрировать, что все одинаково", что он "никакой части стихотворения, никакому слову не оказывает предпочтения" (Иосиф Бродский, "Европейский воздух над Россией", "Странник", No. 1, 1991, С.

[Закрыть], разве они не демонстрируют отклонения от русского менталитета?

Я не думаю, что это так. Конечно, поэтика Бродского меняется. Конечно, если мы возьмем какое-нибудь стихотворение, написанное в 90-м году, и сравним его со стихотворением, написанным в 60-м году, то контраст будет разителен с точки зрения поэтики. Но, на мой взгляд, еще более разительно будет то, что скрытые структуры поэтического мышления (менталитета поэта), которые мы можем обнаружить в стихах, разделенных тридцатью годами, будут на удивление одними и теми же. Бродский в этом отношении слишком генетически оригинальная личность, чтобы внешние обстоятельства могли повлиять на основу его идиостиля. Его сознательной работой над собственной поэтикой действительно было усвоение поэтики англоязычной поэзии, л писал и всегда говорю, что это, на мои взгляд, удивительно русская черта в поэтическом творчестве Бродского. Это то, что делал Пушкин и пушкинская плеяда с французской поэтикой; это то, что делали русские лирики середины XIX века, моего любимого периода в русской лирике, с Гейне и с немецкой поэтикой; Бродский произвел то же самое с великой английской поэтикой, прививая ее к советскому дичку. Но в этом отношении интересно, на мой взгляд, другое. Бродский, живя уже почти 20 лет в англо-американской культурной среде и будучи очень внимательным, несравненно более внимательным и образованным читателем поэзии на английском языке, чем я, оказался не очень-то восприимчив к тем кардинальным изменениям, которые произошли в англо-американской поэзии за последние 30—35 лет. Вот один пример. Я не буду говорить о популярных именах, таких, как Аллен Гинзберг, о тех, кто не имеет ничего общего с Бродским поэтически. Возьмем тех, кого Бродский сам выделяет как лучших поэтов, пишущих сейчас по-английски. Есть какие-то черты сродства между Бродским и Ричардом Уилбером, но вот Марк Стрэнд, которого Бродский иногда называет лучшим американским поэтом [215]215

Текст выступления Бродского на вечере Марка Стрэнда в музее Гугенхайма в Нью-Йорке, 4 ноября 1986, опубликован в журнале «Иностранная литература» (No. 10, 1996, С. 172-73).

[Закрыть]. Я затрудняюсь увидеть хотя бы какое-то родство между поэтикой Бродского и поэтикой Стрэнда. Кстати сказать, меня лично поэтика Стрэнда восхищает, и я бы мечтал создать русские эквиваленты этой абсолютно новой для нас поэтики; очищенной от риторики, как мы ее понимаем, поэтики прозы, образность которой передается чисто описательными, прозаическими средствами, а поэтический эффект возникает в результате композиционного манипулирования этими описаниями [216]216

См. «Из Марка Стрэнда», в кн. Лев Лосев, «Новые сведения о Карле и Кларе» («Пушкинский фонд»: СПб., 1996), С. 16-17.

[Закрыть]. Вот это очень мало характерно для Бродского. Он никогда не отказывался от риторики. Он ее изощряет до невероятного мастерства, но он сугубо риторический поэт.

Что именно в мировоззрении Бродского хотело быть выражено поэтикой английских метафизиков?

Мы уже говорили о том, что мировоззрение Бродского определяется философским экзистенциализмом Киркегора и Шестова. Достоевского, разумеется. Сюда же относится и экзистенциализм 40—50-х годов, который был в культурном воздухе эпохи, когда воспитывался Бродский. Но в русской поэзии не было средств для воплощения такого рода медитаций. В европейской поэзии они были, так как проблематика экзистенциализма и метафизическая проблематика эпохи, барокко имеют весьма много общего: одиночество человека во вселенной, противостояние человека и Бога, вопрошание самого существования Бога. Поэзия европейского барокко естественно пришла к поэтической форме, адекватной такого рода философствованию, к кончетти, к логизированию в стиховой форме, к гипертрофии развернутой метафоры. Но важно только не забывать, что мы имеем дело не с риторикой как упражнением (иногда в поэзии может иметь место и риторическая фигура как искусство для искусства, и очень даже изящно). Мы имеем дело с риторикой, которая выполняет необыкновенно важную и существенную задачу. Вот постоянно цитируют: "Поэт – издалека заводит речь. Поэта – далеко заводит речь" [217]217

Строка из стихотворения Цветаевой «Поэты»: Марина Цветаева, «Собрание сочинений в семи томах» («Эллис Лак»: М., т. 2, 1994, С. 184).

[Закрыть]. Для Бродского это практическое описание его работы, как, вероятно, было для Эндрю Марвелла или Джона Донна. В отличие от поэтов более поздних эпох, когда поэт-метафизик или, скажем, Бродский принимается за стихотворение, он ведь не знает, что он хочет сказать. В XIX веке поэт сплошь и рядом знал, что он хочет сказать, а потом искал адекватную поэтическую форму. Тютчев, например. Тогда как метафизик искал только исходную метафору, разворачивал ее, и метафора сама по себе приводила его к результатам, которые, возможно, его самого ошеломляли. Бродский в своих метаописаниях, как вы знаете, часто изумляется тому, куда же его, до какого Киева язык довел. Цветаева шла по тому же пути. Но до Бродского такой далекой барочной метафоры в русской поэзии не было. Сразу же скажу, что я отнюдь не уверен, что она будет после Бродского. И если я иногда встречаю сейчас в журналах стихи молодых поэтов, в которых используется распространенная метафора, она используется, по-моему, слишком внешне, поверхностно. Я не нашел еще ничего сравнимого с Бродским. Пока это все на уровне имитации внешне стилистических принципов.

И Пушкин и Достоевский были упомянуты вами здесь несколько раз. По мнению Бродского, Достоевский вышел из Пушкина [218]218

Иосиф Бродский, «Европейский воздух над Россией», Ibid., С. 40-41.

[Закрыть] . Не кажется ли вам, что сам Бродский в значительной мере вышел из Достоевского: то же стремление уравнять плюсы и минусы, сделать «контра» убедительным, чем «про» и т.д. Думали ли вы об этом?

Самое главное вы уже сказали в самом вопросе. Действительно, Бродский такой же диалогический поэт, как Достоевский прозаик. Бродский как поэтическая персона, как авторский голос, в собственных стихах удивительно однороден с какими-то героями Достоевского, особенно, мне кажется, с Дмитрием Карамазовым, речь которого тоже совершенно макароническая. Хотя в монологах Дмитрия Карамазова и нет такой риторической структуры, как развернутая метафора, его монологи – это всегда рабочие монологи. В отличие от своего брата Ивана, который рассказывает художественно-философские произведения, Дмитрий не знает, куда заведет его его речь, и он использует этот инструмент, речь, чтобы куда-то попасть. И в стилистическом плане его речь сугубо эклектична, насквозь цитатна. Дмитрий Карамазов без конца цитирует, точно или перевирая, прямо или пародийно, и цитирует самым макароническим образом. Он цитирует и высокую поэзию Шиллера и Пушкина, и низкую поэзию романса, просторечные фольклорные формы, и философию, и научные тексты биологии, химии, психологии и т.д. Если это описать в более-менее абстрактных терминах, то это подойдет к описанию стиля Бродского.

Продолжая разговор о философской и литературной генеалогии Бродского, мне бы хотелось услышать ваше мнение о связях Бродского с античностью. Вы назвали Бродского прямым потомком семи великих римлян: Тибулла, Катулла, Проперция, Марциала, Горация, Вергилия и Овидия [219]219

Алексей Лосев, «Ниоткуда с любовью... Заметки о стихах Иосифа Бродского» («Континент», No. 14, 1977), С. 323.

[Закрыть] . George Steiner назвал его «the most Latin, the most latinate of lyric poets» [220]220

George Steiner, «Poetry from the Shadow-zone», a review of Brodsky's «To Urania» («The Sunday Times», September 1 1, 1988, P. G10).

[Закрыть] . Чем вы объясняете столь глубокую привязанность Бродского к этим поэтам и вообще его «тоску по античности», как выразился Жорж Нива? [221]221

Жорж Нива, «Квадрат, в который вписан круг вечности» («Русская мысль», 11 ноября 1988; «Литературное приложение» No. 7, С. I).

[Закрыть]

Пушкинским типом личности. Пушкин тоже ведь в основе своей классицист, то есть поэт, видящии свою миссию прежде всего в том, чтобы отыскивать гармонию в массе хаоса, чтобы гармонизировать действительность. Колыбелью такого художественного творчества и являются классическая Греция и Рим. А Тибулл, Катулл, Проперций, Марциал, Гораций и Овидий, были первыми лириками в нашем понимании. Бродский просто возвращается к первоисточнику.

Можно ли назвать Бродского бесстрастным обозревателем?

Это, по-моему, на редкость недалекое суждение о Бродском. У нас в школе был руководитель драмкружка, актер, который объяснял нам основы системы Станиславского очень просто. Чтобы мы не размахивали зазря руками, он говорил: "Чацкий стоит спокойно, но в душе у него все кипит". Почему Бродский бесстрастный поэт? Потому что в тексте встречаются слова "все равно, "наплевать, "это ничего не значит, "не важно, кто" и прочее и прочее? Наоборот, это является сигналом весьма бурной внутренней эмоциональной жизни. Кто по существу являются бесстрастными поэтами, так это те, кто охотно дают эмоциональный план эксплицитно, не оставляя никакого суггестивного пространства. Стихи, описывающие, скажем, любовь к родине или к женщине, за небольшим исключением, замкнуты на самих себе и не оставляют места для читательского эмоционального отклика; и в таких случаях как стихи, как произведения поэзии, они бесстрастны.

Бродский совершенно не согласен с вами по поводу того, что «писателем быть можно только на одном родном языке» [222]222

Алексей Лосев, «Английский Бродский» («Часть речи», No. 1, 1980), С. 53.

[Закрыть]. Он считает, что это епархиальное и местечковое утверждение, что и Пушкин, и Тургенев, и Конрад, и Беккет тому опровержение [223]223

Иосиф Бродский, «Настигнуть утраченное время», Ibid., С. 173.

[Закрыть]. Что вы можете ему возразить?

Ему еще не удалось написать по-английски такие же стихи, какие он пишет по-русски.

Бродский неоднократно предупреждал писателей держаться подальше от злободневности. Следует ли он этому правилу сам? Вы в своей статье «Поэтика и политика», кажется, показываете, что не следует [224]224

Lev Loseff, «Politics/Poetics», Ibid.

[Закрыть] .

Нет, я думаю, в том смысле, в каком он предупреждал писателей относительно опасности писания на злобу дня, он вполне следует этому правилу. Бродскому просто не свойственен публицистический жанр в поэзии. Он считает, и, на мой взгляд, правильно, что публицистика и поэзия – это смешение Божьего дара с яичницей. Я думаю, что он конкретно имел в виду газетную поэзию в духе Вознесенского.

А разве его стихотворение "Стихи о зимней кампании 1980 года [У:97-99/III:9-11], например, не на злобу дня?

Это философский отзыв на войну в Афганистане. Бродский мгновенно переводит события текущей истории в религиозно-философский план. Основная образность этого стихотворения – это образность почти геологической, а не человеческой истории. Кстати сказать, тут Бродского можно сравнить с такими, казалось бы, бесконечно от него далекими мастерами прозы, как Солженицын или Шаламов, которые в поэтике своей стремятся к тому же, при всем при том, что политика в прозе, несомненно, представлена обширнее, чем обычно в поэзии. Но начало "Архипелага ГУЛаг" можно сравнить с "Концом прекрасной эпохи" [К:58-60/II:161-62]. А Шаламова есть замечательный маленький рассказ "По ленд-лизу", который весь пронизан дочеловеческой образностью геологических эпох.

Вы как один из ближайших друзей Бродского присутствовали на церемонии вручения ему Нобелевской премии и наблюдали его с близкой дистанции. Как он выдержал испытание славой?

Мне приходилось наблюдать и других людей в жизни, на долю которых выпала слава. И некоторые из них с этим справлялись, но все-таки в какой-то степени, хотя бы на недолгое время, это всех портит. Я очень, как мне кажется, придирчиво "экзаменовал" поведение Бродского с этой точки зрения и, на мой взгляд, он был абсолютно безупречен. Он не кокетничал, он естественно выражал удовольствие по поводу признания его творчества, он замечал людей в чисто бытовом отношении. В суете, шумихе, ритуалах, связанных с Нобелевской церемонией, Бродский как будто мобилизовал свою внимательность к людям. Он ведь вообще человек очень внимательный к людям, несмотря на всю самокритику, которую мы встречаем в его стихах. Даже в таком ритуале, как раздача автографов, когда шведы выстраивались в книжном отделе большого универмага с первого до четвертого этажа с книжечкой в руках, Бродский ухитрялся, по крайней мере, мимикой или одной-двумя фразами быть искренне внимателен к этим людям – не телевизионной внимательностью политического деятеля с улыбкой и рукопожатием, а взгляд и интонация показывали, что он в этой очереди видит череду людей, индивидуальностей.

Что вам известно о внелитературных интересах и пристрастиях Бродского ?

Какую область человеческой деятельности вы хотите затронуть?

Музыку, искусство, его хобби.

Бродский меломан. По-моему, его любимый композитор Гайдн.

Композитор в его понимании это тот, кто учит композиции. Он считает, что развитию темы он научился у Гайдна [225]225

См. об этом, например Иосиф Бродский, «Никакой мелодрамы», интервью Виталию Амурскому («Континент», No. 62, 1990, С. 381-97). Перепечатано в кн. «Иосиф Бродский размером подлинника» (Ленинград-Таллинн, 1990), С. 113-26.

[Закрыть]. Но тут я не судья. Более квалифицированно я могу высказаться о Бродском как о гурмане. Он большой любитель поесть. У Бродского есть любимые рестораны, он определенно отдает предпочтение дальневосточной кухне, китайской и японской, перед остальными, хотя не чурается остальных. Я думаю, что Бродский как гурман имеет очень демократический вкус.

И, наконец, прочтите, пожалуйста, ваше стихотворение, посвященное Бродскому, которое вы написали во время Нобелевских торжеств.

Стихотворение называется

ИОСИФ БРОДСКИЙ, ИЛИ ОДА НА 1957 ГОД [226]226

Лев Лосев, «Новые сведения о Карле и Кларе» («Пушкинский фонд»: СПб., 1996), С. 26-27.

[Закрыть].

Хотелось бы поесть борща

и что-то сделать сообща:

пойти на улицу с плакатом,

напиться, подписать протест,

уехать прочь из этих мест

и дверью хлопнуть. Да куда там.

Не то что держат взаперти,

а просто некуда идти:

в кино ремонт, а в бане были.

На перекресток – обонять

бензин, болтаться, обгонять

толпу, себя, автомобили.

Фонарь трясется на столбе,

двоит, троит друзей в толпе:

тот – лирик в форме заявлений,

тот – мастер петь обиняком,

а тот – гуляет бедняком,

подъяв кулак, что твой Евгений.

Родимых улиц шумный крест

венчают храмы этих мест.

Два – в память воинских событий.

Что моряков, что пушкарей,

чугунных пушек, якорей,

мечей, цепей, кровопролитий!

А третий, главный, храм, увы,

златой лишился головы,

зато одет в гранитный китель.

Там в окнах по ночам не спят,

и тех, кто нынче там распят,

не посещает небожитель.

«Голым-гола ночная мгла».

Толпа к собору притекла,

и ночь, с востока начиная,

задергала колокола,

и от своих свечей зажгла

сердца мистерия ночная.

Дохлёбан борщ, а каша не

доедена, но уж кашне

мать поправляет на подростке.

Свистит мильтон. Звонит звонарь.

Но главное – шумит словарь,

словарь шумит на перекрестке:

душа крест человек чело

век вещь пространство ничего

сад воздух время море рыба

чернила пыль пол потолок

бумага мышь мысль мотылек

снег мрамор дерево спасибо

11 декабря 1987

Стокгольм