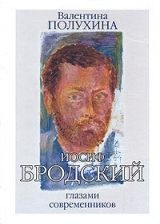

Текст книги "Бродский глазами современников"

Автор книги: Валентина Полухина

Жанры:

Публицистика

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц)

Могут быть какие-то совершенно неуловимые языковые вкрапления, поскольку наш язык – это язык клонящейся к закату Империи; с латынью тоже в свое время такое произошло, и наш язык унаследовал у латыни много особенностей, так как мы управляли Империей, состоящей из обломков других империй. Возможно, тот факт, что мы распавшаяся Империя, подразумевает, что у нашего языка какой-то путь, обладающий протяженностью, обладающий, если хотите, иерархией, который выведет на сцену новый язык для тех, у кого этого нет. Здесь снова можно увидеть то, чем Оден так созвучен Бродскому – это та же идея мира, чьи модели и порядки могут быть замечены со стороны. Оденовский взгляд на это, насколько я знаю, был сообщен традиционной христианской точкой зрения на историю, в центре которой апелляция к Искупительной Жертве и все, что из этого следует. Существует порядок, и существует представление о порядке, о граде Земном и граде Небесном; и утвержденный порядок действует вне зависимости от следования теологии или ее отрицания. Оденовский взгляд на мировую культуру должен быть привлекателен и для Бродского.

Поскольку вы упомянули мировую культуру, почему, на ваш взгляд, Бродский чувствует, что существует крайняя необходимость заниматься защитой культуры в наш век разума и прогресса?

Да, для него это несомненно. Я полагаю, он занимает неоклассическую позицию – это, конечно же, единственное, в чем мы сходны, – которая предполагает, что полного расцвета цивилизации никогда не было. То, с чем мы встречаемся там и сям – некие маленькие, хорошо сработанные капсулы цивилизации, выжившие только благодаря уровню мастерства, на котором они были сработаны – оставшиеся нам реликвии, обрывки литературы, обломки скульптуры, драгоценности, своды законов, почитаемые за образцы разрозненные трагедии, острота человеческого восприятия. Поэт, занимающий подобную позицию, будет реагировать на нее в соответствии с собственным темпераментом. Паунд проявил высокую активность и назойливый взгляд на то, что должно быть сделано в реальной культуре. Мой давний друг Бэзил Бантинг (Basil Bunting) ушел на Север и сказал очень мало, но сказал это чрезвычайно страстно. Моя тенденция, пришедшая, как и я, из рабочего класса, в том, чтобы быть циничным и страдающим, отстаивать собственный взгляд на свои убеждения. Бродский, будучи человеком освобожденным, человеком, вышедшим из заключения, стремится, как мне кажется, распространять, накапливать, проповедовать и сохранять культуру – отвратительное слово – бегать вокруг нее, следить, чтобы все пути были открыты, чтобы происходил круговорот. Это ценно.

Почему, на ваш взгляд, русская поэзия XX века так сильно притягивает внимание Запада, учитывая, что она почти непереводима?

Сами русские заставляют нас признать это хорошим, несмотря на непереводимость. Это очень важный вопрос. Наивный ответ заключается... ладно, есть два наивных ответа и это, вероятно, единственное, что я могу сказать. Во-первых, это все-таки выглядит хорошо. Другое объяснение, столь же наивное и часто сентиментальное, заключается в отважном обращении к аморфности западных, капиталистических, либерально-демократических, каких хотите, культур, которые страдают странным головокружением, не зная, что делать, как относиться к своим художникам во всех видах искусства, как выделить их из потока социальных классов, финансов, журналистики. Они не знают, в каком мире те живут. Не знают, для чего они живут. Они хотят ими обладать. Полагают, что могут их оценить. Но что до мира, в котором есть безвкусный призыв к фундаментализму и есть существующие в драматических ситуациях писатели Восточной Европы, чья обыкновенная игра с языком расценивается как преступление... Это выдвигает все в центр и обращает на себя наше внимание.

В этой стране, если вы поэт, вы можете попасть в печать только двумя способами: если вы поэт-лауреат и если вы избраны профессором поэзии в Оксфорде. Даже приняв во внимание тот факт, что отдельные оксфордские профессора поэзии упорно пытаются зачастую разобраться, в чем же заключаются их обязанности, это две крайне мелкие должности, которые следовало бы упразднить, поскольку они приносят больше вреда, чем пользы, тем, что привлекают тривиальнейшее внимание: маленькое проявление клоунады и мишурной конкурентности непонятно с кем, в сочетании с предположением, что поэзия – это странное маленькое хобби для простачков, предъявляющих свои бесхитростные претензии. Они, причем немногие из них, в буквальном смысле единственное из всего искусства, что реально заметно для широкой публики. Это чрезвычайно трудно для поэзии – столкнуться с авторитарной системой. Если вы представите полную бессмысленность ситуации, в которой писателям, в особенности поэтам, не с кем говорить, кроме как друг с другом, а словоохотливы обычно ремесленники и взаимовосхвалители с кратковременной репутацией, легко понять, как угнетенный писатель, который может быть очень хорошим, как Мандельштам, или гораздо менее хорошим, как Ратушинская, может стать драматической личностью, на которую люди проецируют свои представления о том, каким вообще должен быть писатель. Вы можете сказать, что гибель Мандельштама была ужасна. И вы можете сознавать, что сами не желаете встретить свой конец подобно Мандельштаму. Вы можете также осознавать, что случившееся с Мандельштамом было, насколько я понимаю, вероятно, не имеющим отношения к его действительному поэтическому дару. Это не было путем, соразмерным дару, но стук в дверь, ощущение слежки, подслушивания означают, что поэзия находилась в центре пристального внимания. Сейчас об этом говорит Бродский. Он указывает на то, что жизнь большинства поэтов – это неописуемое постоянное изменение. Это почти то же, что и любая жизнь, и только маленькая частица, сфокусированная на поэзии, или на роли поэта, движется вне частной жизни и становится материалом для других.

Достаточно очевидно, что некоторые писатели – Йейтс, насколько я уверен, вероятно Блок, и конечно же Рильке – расширили поэтическое средоточие своих жизней на любую вероятную сферу вокруг, так что они сами, поэты, стали искусством. Но для нас всегда интересны те, кто находится вне мира, на котором фокусировка происходит силой обстоятельств, если только представить, что личное творчество может быть сжато, уплотнено и энергизировано даже такими ужасающими средствами. В Британии мы относимся к нашим интеллектуалам, художникам, писателям исключительно в зависимости от того положения, которого они добиваются коммерческими средствами. Не существует шкалы полезности для интеллектуалов и писателей самих по себе, только из расчета того, что они делают. Так устроено общество. Это чрезвычайно недейственно, чрезвычайно расточительно, чрезвычайно жестоко и чрезвычайно разрушительно для интеллекта нации, и однажды это нас погубит, дело упорно идет к тому. Но, опять-таки, мы испытываем ностальгию по любой стране, которая обращает на художника внимание, достаточное для того, чтобы поместить в тюрьму, прекрасно при этом сознавая, что мы совершенно счастливы никогда не быть избиваемыми, никогда не быть запрещенными, никогда не быть арестованными. Но мы платим высокой ценой за наше спокойствие.

Вы читали всех русских поэтов в переводах: Ахматову, Мандельштама, Блока и других. Никому из них обычно не везло с английскими переводчиками. Как вы оцениваете переводы Бродского, выполненные другими поэтами или им самим, в сравнении с переводами Ахматовой, Мандельштама или Пастернака?

Я полагаю, он, вероятно, в одной лодке с прочими. Очень странно, действительно, для человека, чья проза столь доступна, что он вполне может оказаться в той же ситуации, что и принимаемый нами на веру Пушкин: едва ли что-либо из его поэзии остается в живых. Я склонен полагать, что есть некая необработанная энергия, или драма личности, особенно если английский переводчик для этого постарался, и тогда вы ощущаете свою сопричастность поэту. Вы прекрасно знаете, что английские переводчики этих поэтов обычно уклоняются от усилий по воспроизведению стихотворного размера, поскольку если вы будете воспроизводить размер по-английски с достаточной точностью, даже не принимая во внимание тот факт, что метры языка, обладающего категорией склонения, совершенно отличны от метров аналитического языка, размер пострадает от возникающих в сознании читателей случайных ассоциаций с комической поэзией, детской поэзией и стихами на случай. Так что стихотворные размеры не вольны выполнять свою работу, поскольку мы слышим в них иную поэзию. Это очень печально, но тут уж ничего не поделаешь. Поэтому переводчики, исходя из моего опыта, склонны следовать за характерными индивидуальными чертами поэта и попытаться их воспроизвести. С Бродским, который, насколько я знаю, работает в другом направлении...

Он не драматизирует себя.

Он не драматизирует себя. Это городская персона. Это ощущение ума и языка, играющих на широкой поверхности. Перевод действительно становится очень, очень трудным, насколько я могу предположить. В придачу к этому присутствует и он сам, он может ввязаться в спор о значимости его метрических форм и о том, что их непременно нужно сохранить. И здесь, я думаю, возникают проблемы. У меня сложилось ощущение, что англичане могут научиться массе вещей, систематически работая над переводами Бродского. Например, если я приму во внимание то, что написано Бродским в прозе, где он наделяет рифму едва ли не метафизическим значением, и потом посмотрю на использование им неточных рифм – этого почти невозможно доказать посредством аргументов, поскольку ответ не является разумным – но есть определенные рифмы, которые английское ухо принимает как обоснованные консонансы, и другие, которые режут ухо сильнее, чем просто отсутствие рифмы; снова и снова, когда мы представляемся себе обучаемыми целой школой поэзии, использовавшей этот уровень нерифмованности или частичной рифмовки, принимать их как консонансы или параллелизмы, а не как разрывы, наши уши бывают смущены, тогда когда он стремится их убедить. Думаю, мы хотим опыта убеждающего, а он, напротив, подрывающий, что придает этой поэзии в английском звучании причудливую и игровую внешность, но мы не можем определить степень ее причудливости.

Тут, я думаю, другая проблема, заключающаяся в том, что английский, как всем известно, богатый, утонченный и очень гибкий язык; по моим соображениям, эта гибкость ему не на пользу, поскольку нормативный английский утратил за последние несколько столетий в значительной степени силу своих согласных. Он очень слаб в согласных. Он беден на рифмы. Писать в рифму по-английски становится совершенно запрещено, поскольку ваш выбор очень ограничен по сравнению, скажем, с немецким или русским. К тому же существует тот факт, что английский язык уже включает в себя огромное количество мертвых метафор. Как и большинство языков, я полагаю. Английский в особенности включает в себя массу мертвых метафор, массу погребенного образного языка, так что очень часто то, чем писатель вынужден заниматься – это последовательно удалить метафору, создать пространство и сделать прозрачной ткань текста. Писать, как я это называю, скупо, так, чтобы между образами оставалось пространство. Я знаю, что, реагируя против переводных версий Бродского, могу быть прочитан с моей собственной крайней позиции необходимого минимума, необходимого пространства для того, чтобы каждый троп висел и светился. В музыке есть такое понятие "заселенность", которое подразумевает, что там уйма коротких нот и пауз. Ткань переводов Бродского, как факта английской поэзии, читается мной как "заселенная". Что-то есть деятельное, что-то суетливое на пути поэзии и это как-то нуждается для меня в согласовании, с тем чтобы форма выглядела лучше. Я не могу поверить, что ткань русского языка, или ткань сознания Бродского, когда он пишет по-английски, столь же "заселена", как текст этих переводов. Там происходят великие вещи, и это не вполне систематизировано с тем, чтобы показать свою внутреннюю форму, тот путь, на котором идеи подвешены как планеты на небе. Я не могу видеть трех– или четырехмерные взаимосвязи этих идей, поскольку вижу очень активную единую оболочку. Так что я все еще не вполне доволен.

Я не знаю, в чем здесь решение. Это целительный и совершенно благородный труд, подобный донкихотовскому, – Бродский, пришедший в английский язык и сражающийся, в сущности, за то, чтобы вывернуть наизнанку его отступление, и принципиально, и в благодарность за полученное от него.

Есть ли у вас стихотворения, адресованные Бродскому, посвященные ему, или тематически близкие?

После написания в самом начале этого года "The Collection of Things" [406]406

Опубликовано в «Bete Noire» (No. 8/9, Winter 1989/Spring 1990).

[Закрыть], я начал сознавать, что, описывая пейзаж, в котором я могу с легкостью представить прогуливающегося Бродского, я плавал неподалеку от некоторых его тем. Не говоря уже о Жизни, Смерти и Времени, я могу обнаружить такие темы, как выживание поэта в памятнике, сохранение и возрождение классических церемоний (учрежденный Сикелианосом [407]407

Ангелос Сикелианос – греческий поэт. Родился на о.Лефкас. Первая публикация в 1902 году в журнале «Дионисос». Изучал юридические науки в Афинском университете. В юности был актером театра. Успех пришел к Сикелианосу после публикации первого сборника «Ясновидящий» (1907). За ним последовал поэтический цикл «Пролог жизни» (1915), сборники «Матерь Божия» (1917), «Стихи» (1921), «Пасха греков» (1922), «Дельфийское слово» (1927), «Святой путь» (1935), «Просфора» (1943) и др. В 1947 году Сикелианос объединил все свои поэтические произведения в трехтомнике «Лирическая жизнь». Автор лирических драм «Сивилла» (1940), «Христос в Риме» (1946), «Смерть Дигениса» (1947), «Дедал на Крите», «Эскулап», составивших двухтомник «Алтарь» (1950). В годы войны Сикелианос участвовал в движении Сопротивления, возглавлял Союз греческих писателей. В России стихи опубликованы в переводе А.Наймана в антологии антифашистской поэзии «Ярость благородная» («Худ.лит.»: М., 1970, С. 244– 45) и в переводе А.Ревича в антологии современной греческой поэзии «Геракл и мы» («Радуга»: М., 1983, С.280-90).

[Закрыть]Дельфийский фестиваль), назначение поэзии и языка опережать сознание народа, культурное паломничество. Там есть даже упоминание, редкое для меня, иудео-христианских верований. Некоторые вещи – любовь, размер и рифму – мне не удалось включить даже ради этого.

THE COLLECTION OF THINGS

I encountered Sikelianos

unexpectedly, in the early evening.

It was in the bare, ungardened patch

around what must have been

his house, or summer place,

or his museum: shuttered,

builders' gear all about; a chained goat;

a telegraph post with a streetlamp slung from it;

Sikelianos

on his plinth in that scruffy, peaceful spot,

surveying the Gulf of Corinth

in the haze below, marble

head and shoulders a little grander

than human, flushed

by the sunset's glance across

Delphi's red-tiled roofs. He was

one more fact. Not a provocation

to any fervour, to any damage.

On a side track along the hill

there was damage: two bullet-holes,

small calibre,

crazing the glass front of a shrine,

erect kiosk of rusted

grey sheet iron, a worn offertory slot

under the locked, tended

display-case. Which contained,

undamaged, a green glass lamp,

oil for it in a pop-bottle,

a torn-out magazine page with a stained ikon.

And another place, below and behind

the poet's head, had a cracked gold

high-heeled slipper. It was an almost empty

grave under the cypresses, cut

shallow and dry in the churchyard rock,

most recently used, for a short spell,

by a woman of the generation

of Sikelianos. Nothing left in it

but the marker recording her death

at ninety, two or three years back,

and a plastic posy, some small bones, the shoe.

Sikelianos is gathered in,

called down from every corner of the air to condense

into that shape of marble, rendered to

a decent conceivable size

and emitting among the hills a clear quiet

sunset tone that owes

no further obligation at all

to detail, description, the collection of things.

СКОПЛЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ

Я наткнулся на Сикелианоса

неожиданно, ранним вечером.

Это было на голом клочке невозделанной почвы,

окружающем то, что должно было стать

его домом, возможно – дачей

или даже музеем: ставни,

причиндалы рабочих; коза на цепочке; столб

телеграфный с раскоканным фонарем;

Сикелианос

в этом мирном гадюшнике, со своего постамента

наблюдающий сверху сквозь дымку

Коринфский залив,

мрамор плеч и его головы (чуть огромнее, чем

у живого) окрашен закатом над красной

черепицею Дельф.

Он был сущностью. Не побуждавшей

ни к рвению, ни к поврежденью.

Повреждение было

на тропе, огибающей холм: пара дырок от пуль

небольшого калибра,

паутиною трещин покрывших стекло

раки, ржавого ящика из листового железа

с щелью, стертой монетами,

ниже закрытой витрины.

Где хранились, целехоньки, лампа

бутылочного стекла,

лампадное масло в бутылке из-под шипучки

и цветная икона, выдранная из журнала.

И другое – ниже и позади

головы поэта – растресканная золотая

толстопятая туфля. Это почти пустая

могила под кипарисами, сухо, неглубоко

выдолбленная в кладбищенском камне; последней

в ней ненадолго осталась

женщина из поколения

Сикелианоса. Почти ничего

не уцелело, кроме доски со смертью

около девяноста, парочку лет тому,

пластикового букета, мелких костей, обувки.

Сикелианос сгущается,

слыша в пространстве

зов затвердеть, обрести постижимый размер

мраморной формы,

струящей меж этих холмов

чистую ноту заката; уже

без никаких обязательств

к подробности, изображенью, скопленью предметов.

Перевел с английского Виктор Куллэ

Дерек Уолкотт

Дерек Уолкотт(Derek Walcott) родился 23 января 1930 года в Кастри, о.Сент-Люсия. Поэт, драматург. Окончил в 1953 году Университет Вест– Индий (Кингстон), работал учителем в школе, журналистом в «Public Opinion» и «Trinidad Guardian». В 18 лет он опубликовал свой первый сборник «25 Poems» (Port.-of-Spain, 1948), за которым последовала вторая книга «Epitaph for the Young» (Bridgetown, Barbados, 1949). Обе были несвободны от влияния английской поэтической традиции. Другими его увлечениями стали живопись и театр: в 1950 году в Кастри состоялась выставка его картин; позднее, в 1957-м, он изучал искусство театра в Нью-Йорке. За истекшие годы Уолкотт написал более дюжины стихотворных драм; «The Sea at Dauphin» и «Six in the Rain» были поставлены в Лондоне (1960), так же как и пьеса «Remembrance» (1990) [408]408

Пьеса «День поминовения» в переводе Андрея Сергеева опубликована в журнале «Иностранная литература» (No. 3( 1993, С. 5-32).

[Закрыть]. Поэзия, тем не менее, осталась его первой и постоянной любовью. Следующие два сборника Уолкотта, «Poems» (Kingston, 1953) и «In a Green Night» (London, 1962), принесли ему успех и признание. Критики отмечали изощренную мысль и чарующее взаимопритяжение карибской изустной и классической европейской традиций. В дальнейшем все его книги публиковались в Лондоне и Нью-Йорке: «Selected Poems» (1964), «The Castaway, and Other Poems» (1965), «The Gulf, and Other Poems» (1969), «Another Life» (1973), снискавшая себе добрый том критических работ; «Sea Grapes» (1976), «Selected Poems» (1977), «The Star-Apple Kingdom» (1980), «The Fortunate Traveller» (1981), «Midsummer» (1984), «Collected Poems: 1948-1984» (1986). Бродский назвал Уолкотта «метафизическим реалистом» и «великим поэтом английского языка», отмечая, что «потребность в детализации окружающего мира придает уолкоттовской энергии описания подлинно эпический характер» [409]409

Joseph Brodsky, «On Derek Walcott» («The New York Review of Books» 10 November, 1983, P. 39). Вошло с изменениями в «Less Than One», в России фрагмент эссе «Шум прибоя» опубликован в пер. А.Сергеева в журнале «Иностранная литература» (No. 3, 1993, С. 33-34) в качестве послесловия к пьесе «День поминовения».

[Закрыть]. Эпическая поэма Уолкотта «Omeros» (London-Boston, 1990) является мифологической интерпретацией истории его народа [410]410

В России фрагменты книги «Омерос» в переводе А.Шараповой см. «Новый мир» (No. 5, 1995, С. 149-56).

[Закрыть]. Приспосабливая дантовские терцины и пользуясь гомеровскими лейтмотивами, он отдает в ней честь двум великим мастерам Поэзии, одновременно вдыхая новую жизнь в персонажей мифа. Эта работа была высоко оценена за ее остроумие и словесную игру, совершенство рифм и музыкальную утонченность – качества, присущие творчеству Уолкотта на всем его протяжении. Дерек Уолкотт стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 1992 года.

БЕСПОЩАДНЫЙ СУДЬЯ [411]411

Опубликовано: «Памяти Иосифа Бродского» ("Литературное обозрение , No. 3, 1996, С. 16-22).

[Закрыть]

Интервью с Дереком Уолкоттом

29 сентября 1990, Лондон

По-моему, впервые вы встретили Бродского на похоронах Роберта Лоуэлла. Помните ли вы эту встречу?

Все мы были потрясены, когда умер Роберт Лоуэлл. Он внушал любовь, был очень приятным человеком, и он был очень добр ко мне, когда я приехал в Нью-Йорк. Впервые я встретился с ним в Тринидаде, И! потом он и его жена Элизабет Хардуик были очень добры ко мне и моей жене, когда мы переехали в Нью-Йорк. Это было очень, очень горько. Мы с Сюзан Зонтаг, Роджером Страусом и Пэтом Стронгом, редактором, вылетели из Нью-Йорка в Бостон. Но никаких следов Иосифа, о котором они справлялись, не было. Произошла какая-то путаница в сроках, связанная с вылетом в Бостон. Затем я отправился на похороны, они были очень многолюдны. В церкви какой-то человек подошел и занял место рядом со мной. Я не знал, кто это такой, но у него было очень интересное лицо, прекрасный профиль, он высоко держал голову и был очень сдержан. Но мне было видно, что он тоже переживает это горе. Я предположил, что это может быть Иосиф Бродский. Уже не помню, были ли мы представлены после похорон, на улице, и в какой момент я заговорил с ним. Я думал тогда только о смерти Роберта. После этого мы отправились домой к Элизабет Бишоп, где была уйма народу. Трудно сейчас сосредоточиться на том, когда произошел какой-то контакт, но так случилось, что по возвращении в Нью-Йорк у нас завязалась очень стойкая дружба и мы часто виделись друг с другом [412]412

Об этой встрече Бродский вспоминал в интервью Петру Вайлю по поводу присуждения Уолкотту Нобелевской премии (См. П.Вайль, «Поэты с имперских окраин», «Знамя», No. 12, 1996, С. 143-46).

[Закрыть].

Бродский уже знал о вас от Лоуэлла и читал некоторые из ваших стихотворений. Читали ли вы Бродского до этой встречи?

Я слышал о процессе [413]413

Уолкотт наводил справки о судебном процессе над Бродским, который состоялся 14 февраля 1964 года в Ленинграде. 19 февраля Бродский был помещен на обследование в психиатрическую лечебницу и по прошествии трех недель признан дееспособным. 13 марта 1964 года второй суд принял постановление о ссылке Бродского сроком на пять лет.

[Закрыть]. Думаю, я видел пингвиновское издание [414]414

Joseph Brodsky, «Selected Poems» (Penguin Books: Harmondsworth, 1973).

[Закрыть].В то время я прочитал кое-что из русской поэзии.

Что вы находите особенно привлекательным в русской поэзии?

Русская поэзия, в особенности современная русская поэзия представляется мне непочатым краем работы, почти дебрями, в том смысле, что я не могу продраться к ней сквозь переводы. Конечно же, я знаю Пастернака, но большинство переводов Пастернака ужасающе упрощены, за исключением выполненных Лоуэллом. Лоуэлловского Пастернака я очень люблю. Потом, конечно, я читал "Охранную грамоту", которая превосходна как проза. Я многого не знаю у Цветаевой; я прочитал, опять-таки в переводе, кое-что из Ахматовой. Препятствие всегда заключается в переводе. Все, что было очень, очень сильным – становится сентиментальностью, и это очень рискованно для такого писателя, как Пастернак, который не страшится чувствительности, нежности и тому подобного. Но потом, когда это переводится на английский, мучительность становится слащавостью, которой изначально не было, и это тяжело. Ахматова воспринимается ошибочно по тем же причинам. Как правило, вы не можете отделить русскую поэзию от русской биографии; другими словами, Ахматова потому удостаивается внимания, что ее сын был в заключении, Цветаева – по причине ее самоубийства. Я имею в виду и остальных, например Есенина.

Вы хотите сказать, что те, кто не знают русского языка, должны принимать на веру, что они великие поэты?

Да.

На протяжении многих лет вы наблюдали жизнь Бродского в изгнании. Сами вы также живете в изгнании. Какое воздействие изгнание оказывает на поэта?

Вследствие тех политических условий, в которых находится Иосиф, я, по мере становления нашей дружбы, впервые в жизни реально столкнулся с тем, что есть изгнанник, истинный изгнанник, поскольку в большинстве случаев так именуют писателей, которые находятся вне своей страны, но которые могут скакнуть в самолет и вернуться домой, может быть и не для того, чтобы жить там, но просто побывать снова, как, например, вест-индийские писатели Лэмминг и Найпол. У последнего даже есть книга, озаглавленная "Удовольствия Изгнания". Это не подлинное изгнание. Изгнание – это высылка. Я не знаю никого, кто был бы выслан из своей страны и, до известной степени, из своего языка: ситуация та же. Высылка из страны подразумевает, что вам запрещается использовать этот язык, если бы такое было возможно, и в этом полная и конечная цель высылки. Поэтому, исходя из реального положения Иосифа, я начал понимать, что ни мое, ни кого-либо из других живущих за границей писателей изгнание не было таковым. Слишком поверхностное определение для такой боли. Для меня непредставимо, чтобы я никогда не смог снова увидеть своих родителей (мою мать) или мою страну. И я стал осознавать глубину заключенной в этом слове боли. Но индивидуальный пример Иосифа был примером великой стойкости духа, в которой не было никакой жалости к себе, никакого высокомерия, никаких жалоб на свое еврейство и тому подобного – а был грандиозный сарказм по отношению к режиму. Кроме того, что я действительно высоко оценил, так это его сосредоточенность и наглядный пример поэта, который в подобных условиях обладает не только необходимым усердием: это не просто терапевтическое писание, это стало очень серьезным занятием, надстоящим над политикой, надстоящим над самокопанием. И это, прежде всего, благородство поведения Иосифа, которое, я думаю, и привлекает к нему людей. Люди любят Иосифа не за то, что он великий поэт, а за его поразительную стойкость, юмор, пренебрежение к любой жалости по собственному поводу. Я не нахожу в Иосифе никаких качеств, предопределенных еврейством [смеется]. Я имею в виду, что еврейский писатель может вести себя подобно черному писателю, что-то вроде: "Корни! Условия! Гонения!".. что там еще? И когда потом я начал понимать, что большинство гонимых режимом писателей были евреями, это дошло до меня как некая запоздалая истина. Думаю, эти гонения были преимущественно политическими, а не какой-то разновидностью антисемитизма.

Марина Цветаева, кстати, поправила бы вас, сказав, что все поэты являются в каком-то смысле евреями [415]415

Марина Цветаева, «Поэма конца», «Стихотворения и поэмы», т.4 (Russica Publishers: New York, 1983, P. 185):

В сем христианнейшем из миров Поэты – жиды!

[Закрыть].

Если вы это утверждаете, то скорее как некую привилегию, в том смысле, что если вы поэт, вы становитесь Вечным Жидом. Я понимаю, что она имела в виду, но с этим нужно осторожнее. Это скорее о том, как определенные общества обходятся со своими поэтами.

Что, на ваш взгляд, есть в Иосифе, что помогло ему выжить, придало силы для успеха?

Прежде всего, вопрос успеха для Иосифа несуществен. Иосиф может чувствовать себя триумфатором по множеству поводов: если он сделал что-либо, что полагает удачным, стихотворение, которое, по его мнению, получилось, и это здорово. Но я думаю, что Иосиф утверждает себя не в прямом состязании, а, скорее, он учреждает образцы для себя, не обязательно образцы, скорее образы равных, современников, тех, кого он считает великими поэтами. Людей вроде Овидия, Вергилия – это огромные имена – к тому же его раздражает современная поэзия. Как там у него эта строчка? "...зачем нам двадцатый век, если есть уже / девятнадцатый век" [У:9/II:395]. Это строка о литературе, но на фоне уровня и достижений писателей конца века масштаб и объем сделанного Иосифом очевиден, поскольку он занимается этим изо дня в день. Для меня он законченный поэт, воспринимающий поэзию не как банальный труд, но как каждодневную необходимость. Поскольку, думаю, большинство нынешних поэтов заявляют: "Мне необходима вспышка, необходим повод для написания стихотворения". Для Иосифа же, думаю, таким поводом является сам по себе любой день. Конечно же, тень смерти, больное сердце и тому подобное. Он поминутно хватается за сердце, но ненавидит тех, кто начинает при этом суетиться вокруг. Суета приводит его в бешенство. Это, в свою очередь, бесит его друзей. Он не любит обращать на себя внимание, Вы знаете, и эта линия поведения чрезвычайно подчеркнута.

Есть некоторые темы, которые появляются у вас обоих. Например, Изгнание, Империя, Время. Более того, я замечаю некоторые общие черты на уровне поэтики; например, очень сложный синтаксис, частое использование переносов и определенная техническая виртуозность. Это случайность, или у вас есть для этого объяснение?

Иосиф, конечно же, оказал на меня влияние. Думаю, время от времени каждый поэт может очутиться в таком положении. Без всяких сравнении, но когда говорят: "О, это влияние Иосифа," – ну что же, общение влияет, дружба влияет. И если что-нибудь написанное мной вызывает восхищение у Иосифа, для меня это огромная похвала, потому что он очень строгий, беспощадный судья каждому стихотворению. Кроме того, в этом примере есть школа, в том смысле, что вот есть некто, изведавший перипетии политических страдании и знающии, что в конечном счете это незначительно для поэзии. Я бы сказал, что с точки зрения Иосифа политические страдания, политические изменения, все мирское, преходящее, включая и то, что происходит сейчас в России, сравнительно с тем, что случилось в России прежде незначительно. Это просто события. Просто поведение людей в сиюминутных ситуациях. Так он приходит к понятию непрерывного изменения, но и к понятию статуарности. Это не поэзия. Не мысль. Язык – единственное, чем стоит заниматься. Я, например, мальчишкой был под властью Империи. Но суть в том, чтобы усмотреть исторические параллели между, скажем, Римской империей, Британской империей, Российской империей; в частности, условия, равные тем, что и у Овидия, как если бы Овидий был жив. Я вовсе не утверждаю, что он Овидий. Я говорю только, что условия аналогичны. Но дело не в политических условиях изгнания – у него в России сын и так далее, но он не собирается возвращаться в свою страну, в эту географию от Черного моря до Балтики. Он не проводит эгоцентрического сравнения. Но, невзирая на это, здесь присутствует истина. Это то, кем он был и остается. И совсем в стороне от еврейского вопроса, это несущественно. Так что это пример с точки зрения, скажем, политической, если хотите упростить его до политики. Но слово "Империя", ставшее частью моего лексикона, скорее не от присвоения терминов Иосифа, а от некоей адаптации опыта нашей дружбы, оно воздействует, т.е. попадает в словарь. Потому что есть время в поэзии, время историческое, когда поэты писали письма друг другу на одном языке, эпистолярном языке или языке размышлений. Это было общепринято. Это был способ обмена письмами размышлений. И во многих случаях, когда я писал или обращался к Иосифу, как в книге "Midsummer", это была просто попытка сделать что-то подобное. Иосиф писал о Риме элегии, и я думал: "Что же, на самом деле нет никакой разницы между Римом и Порт-оф-Спейном". Я не имею в виду разницу историческую или культурную. У одного есть руины, есть воспоминания, у другого нет руин и, предположительно, нет воспоминаний. Так что стихи были как бы большими посланиями, в смысле письмами к Иосифу, и, очевидно, взаимообменом, раз в них говорят двое друзей [416]416

В форме посланий написаны Уолкоттом и посвященные памяти Бродского «Итальянские эклоги», переведенные Андреем Сергеевым. См. «Иосиф Бродский. Неизданное в России» («Звезда», No. 1, 1997, С. 5-7).

[Закрыть].

С вашей стороны было очень скромно и великодушно истолковать мой вопрос в смысле влияния на вас Бродского. На самом деле я имела в виду нечто другое. Меня интересует, вступал ли Бродский с вами в соревнование?

Нет, нет. У меня есть два самых близких друга, Шеймус Хини [417]417

Шеймус Хини (Seamus Heaney) – родился 13 апреля 1939 г. в Castle daws ton, графство Дерри. Один из самых значительных поэтов Великобритании и Ирландии. Образование получил в Колледже святого Колумба и в Королевском университете в Белфасте. Преподавал в St.Josepli College, затем в Королевском университете (1966– 1972), в Carysfort College (Dublin) и Harvard University. Награжден многочисленными литературными наградами, в числе которых премии Сомерсета Моэма, Джеффри Фей– бера, Дениса Делвина, Whitbread Book of the Year award (1987). Опубликовал поэтические сборники «Eleven Poems» (Belfast, 1965), «Death of Naturalist» (London, New York, Oxford, 1966), «Room to Rhyme» (Belfast, 1968), «A Lough Neagh Sequence» (Manchester, 1969), «Door into the Dark» (London, New York, Oxford, 1969), «Night Drive: Poems» (Crediton, Devon, Gilberston, 1970), «Boy Driving His Father to Confession» (Frensham, Surrey, 1970), «Land» (London, 1971), «Wintering Out» (London, New York, Oxford, 1972), «North» (London, New York, Oxford, 1975), «Bog Poems» (London, 1975), «Stations» (Belfast, 1975), «Field Work» (London, 1979), «Selected Poems 1965-1975» (London), «Station Island» (London, 1984), «Sweeney Astray» (tr., London, 1983), «Tlie Haw Lantern» (London, 1987), «The Rattle Bag» (ed. with Ted Hughes, London), «New Selected Poems 1966-1987» (London, Boston, V1990), «Seeing Things» (London, Boston, 1991); книги прозы «Preoccupations: Selected Prose 1968-1978», «The Government of the Tongue»; пьесу «The Cure at Troy». В 1989 году Хини избран профессором поэзии Оксфордского университета, он также является директором Ирландской Field Day Theatre Company. В 1995 году стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.

Хини посвящено стихотворение Бродского "Я проснулся от крика чаек в Дублине" ("Звезда", No. 5, 1996, С. 3). На смерть Бродского он откликнулся стихотворением "Audensque" ("The Times Literary Supplement", February 10, 1996, P. 11; рус. пер. В.Топорова см. "Звезда", No. 5, 1996, С. 4) и эссе "Песнеслагатель" (см. в пер. Л.Лосева "Знамя", No. 12, 1997, С. 147-48).

[Закрыть]и Иосиф Бродский. Я люблю их потому, что они прирожденные поэты, прежде всего, но кроме того я люблю их потому, что они друзья. Здесь нет соревнования.

Я задала этот вопрос потому, что сам Бродский признал, что его не оставляет дух соревнования: «Сначала написать лучше, чем [...] твои друзья; потом лучше [...] чем, скажем, у Пастернака или Мандельштама, или, я не знаю, у Ахматовой, Хлебникова, Заболоцкого» [418]418

Иосиф Бродский, «Европейский воздух над Россией», интервью Анни Эпельбуан («Странник», No. 1, 1991, С. 39).

[Закрыть] . Цветаева единственный русский поэт, с которым он «решил не состязаться» [419]419

Joseph Brodsky, interviewed by Sven Birkerts, «Art of Poetry XXVII: Joseph Brodsky» («Paris Review», No. 24, Spring 1982, P. 104). Русский пер. интервью Свену Биркертсу см. «Иосиф Бродский. Неизданное в России» («Звезда», No. 1, 1997, С. 80-98).

[Закрыть] .

Думаю, что слово "соревнование", даже если Иосиф употребляет его в своем личном значении, неверно. Это не то, что есть на самом деле. Данте соревновался с Вергилием, если хотите. Другими словами, он соревнуется со своим Вергилием; некий Вергилий реально присутствует и может его проверить. У всех литераторов есть воображаемые друзья. Но у всех литераторов есть и воображаемые провожатые. Каким бы он мастером ни был. Поэтому тут как бы идущая впереди тень Овидия, или кого-то еще.