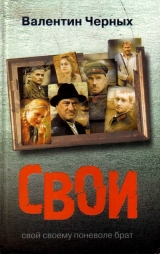

Текст книги "Свои"

Автор книги: Валентин Черных

Жанры:

Современная проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц)

Поработав в Риге, я понял, что никогда не буду жить в Латвии, потому что всегда буду чувствовать себя виноватым, хотя вины моей никакой нет.

ЛЮБОВНИЦА – ИНОСТРАНКА

Особый дискомфорт я испытывал от отсутствия женщины. Мне нравились крупные латышские женщины, я даже как-то заговорил с одной в театре. Но, сказав несколько фраз по-латышски, я вынужденно перешел на русский, и стройная, высокая, светлоглазая блондинка потеряла ко мне интерес. Я попытался заговорить с ней после спектакля, но она вежливо со мной попрощалась.

Как ни странно, на заводе я подружился только с немцами Вилли и Карлом. Они родились в Поволжье, но еще детьми вместе с родителями были выселены в Казахстан. Считалось, что каждый немец – потенциальный шпион и сообщник немецких оккупантов. Я не знаю, кто их познакомил с латышками из Риги, но они женились на них и перебрались в Ригу. И Карл, и Вилли хорошо говорили по-русски, сносно по-латышски, но между собой говорили только по-немецки.

И я с ними теперь говорил по-немецки. Вначале они сопротивлялись. Когда я их спрашивал по-немецки, они отвечали по-русски.

– Мне это необходимо, – убеждал я их. – Мне же сдавать экзамен по иностранному в институте.

Месяца через три я снова бегло говорил по-немецки.

Я заметно окреп. Засыпая, я вспоминал трех своих женщин, особенно молочницу. Однажды, почувствовав, что от женщины пахнет сыром и молоком, я пошел за нею. Обогнав, оглянулся и увидел, что ей за сорок – уже не женщина! Скоро я убедился, что это совсем не так.

В судостроительном цехе, где я работал, женщин, за исключением крановщиц, не было. С бухгалтерами и нормировщицами имели дело бригадиры и мастера. Я, судовой сборщик самого низкого, третьего разряда, мог только найти повод поскандалить, но скандалы не способствовали завязыванию знакомств. На улицах я знакомиться не умел, этот особый дар у меня отсутствовал. В театры я перестал ездить слишком много времени надо было потратить, чтобы узнать о борьбе передовиков с консерваторами. Я не верил в эти страсти. Передовиков всегда мало, их нет смысла притеснять, наоборот, их принимали в партию, давали премии, бесплатные путевки в санатории, часы и радиоприемники. Посмотрев несколько пьес Шекспира, я не нашел в них ничего нового. На каждой улице в Красногородске жили свои Отелло, только они не душили, а лупили своих жен. Никакая измена женщины не стоила того, чтобы ее убить и сесть в тюрьму на десять лет, как минимум.

Я много читал. Обычно я брал в библиотеке два-три романа, мне их хватало на неделю. Я впервые прочитал Хемингуэя, Фолкнера, Селенджера. Их уже издавали огромными тиражами.

Выдавала книги Моника – латышка, которая говорила по-русски с типичным латышским акцентом. Было ей явно под сорок, большинство ребят, с которыми я работал, считали ее чуть ли не старухой. Сегодня, когда я понимаю, что нет ничего лучше молодости, я сплю и с пятидесятилетними женщинами, не со всеми, но с теми, кто сохранил свою сексуальность, кто хотел и остался женщиной, а не только женой и даже бабушкой.

В безупречной вежливости Моники я чувствовал отстранение от парней судостроительного завода, в основном русских и белорусов, которые читали только то, что от них требовали в вечерней школе. Моника меня выделяла. Иногда рекомендовала прочесть новую повесть или роман из толстых журналов, особенно из журнала «Иностранная литература». Мне нравились беллетризованные биографии великих людей, я предпочитал иностранных авторов, они писали раскованнее и субъективнее. Иногда Моника меня спрашивала о прочитанном; наверное, наши оценки совпадали, теперь, когда я приходил в библиотеку, она улыбалась мне. Мне нравилось на нее смотреть, на всегда белые, накрахмаленные блузки, на пушистые волосы, на линию ее бедер, затянутых в длинную узкую юбку.

Проходя как-то мимо профкома, я услышал имя «Моника», остановился и понял, что в комитете обсуждали, какой подарок ей купить на сорокалетие.

После смены я поехал в Ригу, – окраинный Вецмилгравис мы городом не считали, – купил розы, в декабре розы стоили дорого. Когда я перед закрытием библиотеки появился с розами, Моника даже покраснела от неожиданности.

Она достала сумку, по-видимому с подарками. По тому, как она ее поднимала, я понял, что сумка тяжелая.

– Я вам помогу, – и взял сумку. Она оказалась тяжелой от коробок конфет и трех альбомов по живописи – подарки от постоянных читателей.

Мы вышли из библиотеки. Она шла с розами, я с сумкой. Осмотрев мой плащ, шляпу и белое кашне, она, по-видимому, осталась довольной моим видом. Плащ и шляпу я купил с первой же получки.

Мы подошли к дому Моники. У дома было два отдельных входа, в одной половине жил инженер завода, вторую половину, с двумя небольшими комнатами – гостиной и спальней – и крохотной кухней с узким окном, раньше, по-видимому, это был чулан, занимала Моника.

– Я сегодня не отмечаю свой день рождения, – сказала Моника. – Это будет в воскресенье. Но я могу пригласить вас на чашечку кофе.

– С удовольствием, – ответил я.

На кухне, кроме стола и газовой плиты, стояла еще и ванна, закрытая достаточно прозрачной полиэтиленовой пленкой.

Моника быстро приготовила кофе, открыла коробку конфет.

– Может быть, хотите выпить? У меня есть ликер.

Мы пили ликер, запивали кофе, потом Моника извинилась и закурила. Напротив меня сидела взрослая женщина, которая была замужем, она знала что-то такое, чего не знал я. Я перехватил ее взгляд и почему-то понял, что если я сейчас чего-нибудь не предприму, то должен буду встать и уйти. Мы уже выпили по две чашки кофе и половину бутылки ликера.

Я пересел к Монике, обнял ее и начал расстегивать блузку.

– Не надо, – сказала Моника, – я вам как мама.

Я не придумал, что ответить, и расстегнул крючки на ее юбке.

– Тогда идите в ванную. От вас, кто работает на заводе, пахнет железом.

Я сполоснулся, не стал надевать сатиновые трусы, сшитые мамой, и пошел голым. Моника, уже в ночной рубашке, стелила свежие простыни.

– Ты вооружен и очень опасен, – улыбнулась она. Я лег в постель, а она ушла в ванную. Мне показалось, что она слишком долго не возвращалась. У меня будет потом много женщин, но все они оттягивали этот момент, когда надо лечь с мужчиной. Я как-то спросил одну свою знакомую об этом непонятном мне явлении.

– Это лучшие минуты в жизни женщины. Меня хотят. Сейчас я главная. Пусть горит от нетерпения, сейчас я диктую. Я королева, инициатива за мною. А как только ложишься, уже распоряжаются тобою. Тебя берут. ТЫ уже только подчиняешься этой более сильной скотине.

Моника легла рядом. У нее была хорошая фигура – нерожавшей женщины. Наверное, оттого, что я долго ее ждал, все закончилось почти мгновенно.

– Извини, – сказал я. – У меня много месяцев не было женщины. И поэтому все так быстро.

– Очень хорошо, – сказала Моника. – Так и должно быть.

Она поцеловала меня, потом целовала мою грудь, живот, и вдруг я почувствовал то, о чем только читал в сексуальных наставлениях. Моника шептала ласковые слова по-латышски, успокаивала меня, замедляла ритм, я ей подчинялся. Часы я снял и не знал, сколько времени прошло, но, вероятно, много, потому что Моника уже несколько раз обвивала меня ногами, расслабляясь, лежала с закрытыми глазами, снова оживала, и когда я наконец кончил, она, вероятно поняв, что я совсем без сил, принесла горячее мокрое полотенце, вытерла меня всего, и от этого мне стало легко. Она лежала рядом со мной, еще раскаленным, совсем прохладная.

В эту ночь мы почти не спали.

Я решил проблему с женщиной. Теперь я каждый вечер приходил к Монике, обычно после девяти вечера, и уходил в одиннадцать. Ей надо было выспаться, чтобы хорошо выглядеть на работе.

Она не знакомила меня ни с кем из своих знакомых, стесняясь моей молодости, все-таки разница в двадцать два года, к тому же русский работяга.

С нею я закончил свое сексуальное обучение. Она была требовательной учительницей и требовала повтора, если я плохо усваивал урок. Когда я вспоминаю свое детство и юность, я вспоминаю своих четырех женщин, школьные драки, лесную школу, туберкулезную больницу, Ирму. Заканчивался первый период в моей жизни.

Приближалась весна, я надеялся сделать еще одну попытку поступления на актерский факультет, но попал в весенний армейский призыв. Я уже прошел призывную и медицинскую комиссии. Повестку мне вручили утром. Через двое суток я должен был прибыть на пункт сбора, имея с собою ложку и кружку. Я получил деньги на заводе, сложил свои вещи в посылку и отправил матери. Вечером я, как обычно, в девять пришел к Монике и в одиннадцать ушел. Из общежития нас призывали человек тридцать. Мы собрались, перепились, завод выделил автобус, утром дежурная нас подняла, я позавтракал, хотя есть не хотелось, положил в рюкзак на всякий случай несколько банок консервов, пачку сахара, две пачки галет, полотенце, зубную щетку и пасту, бритвенный станок с запасом лезвий – я уже брился раз в неделю, а после того, как познакомился с Моникой, два раза в неделю.

Автобус привез нас сразу на вокзал. Построили в депо, майор назвал номер команды, а сержанты выкрикивали наши фамилии. Меня выкрикнул сержант с синими погонами и значком пропеллера в петлицах. Значит, авиация. Нас оказалось двадцать вместе с сержантом. Потом нас построили и подвели к вагону. Майор еще раз напомнил, что до конца следования мы не имеем права выходить из вагонов.

До армии все русские мужчины как бы не жили, жизнь делилась – до армии и после армии. И я понимал, что другая, настоящая жизнь начнется после двух лет службы, поэтому на службу я смотрел как на вынужденный перерыв в моей жизни. Я не думал, что могу погибнуть, мы не воевали уже почти четверть века, а про наше участие в войнах в Корее, Вьетнаме, в Африке мало кто знал.

Судя по личному делу, за мною КГБ пока только наблюдал. Оперативный уполномоченный дал довольно объективную характеристику: «По характеру выдержанный, не болтлив, в высказываниях великодержавного шовинизма не замечен, участвует в групповых межнациональных драках против латышской молодежи. Но не является зачинщиком драк, отступает одним из последних. За десять месяцев пребывания в Риге освоил элементарный бытовой разговорный латышский, совершенствовался в немецком языке с рабочими немецкой национальности. Имел любовницу латышку – библиотекаря заводской библиотеки, националистически настроенную. Случай весьма редкий. Образованные латышки редко заводят романы с русскими рабочими. Вероятно, имеет подход к образованным женщинам Обратить на это внимание при дальнейшей разработке. В общественной жизни не участвовал, комсомольские поручения выполнял, но формально. По рассказам библиотекаря своим подругам, Скобарь оказался восприимчивым к новым для себя сексуальным навыкам. Технически плохо обучаем. За десять месяцев работы на заводе с трудом разбирается в чертежах».

АРМИЯ

Наша команда заняла пять купе. В других купе, судя по эмблемам на петлицах сержантов, разместились будущие связисты. Я занял верхнюю полку и уснул. Проснулся в полдень, спросил сержанта, куда мы едем.

– Приедешь – узнаешь, – ответил сержант.

Через сутки нас выгрузили в Стерлитамаке, в Башкирии.

Перед баней всех остригли наголо. После бани нам выдали форму, и я не узнал ребят из соседнего куне, все мы стали одинаковыми.

Потом казарма, построение. Из краткого выступления капитана, командира роты, я узнал, что попал в школу авиационных механиков и что кто не знает, того научат, кто не захочет учиться, того заставят.

Практически служба была продолжением учебы в школе, только изучали конкретное дело: оружейники – свои пушки и пулеметы, электрики – электрическое оборудование истребителей, я попал на отделение приборов и высотного кислородного оборудования.

Утром бег на километр, зарядка, завтрак, переход в учебные классы, обед, снова занятия или строевая подготовка. Мытье полов в казарме, работа на кухне и хождение в караул.

На учебном аэродроме стояли «МиГ-23» и устаревший «ИЛ-28» – средний бомбардировщик. Аэродром был обнесен колючей проволокой.

Полгода в школе оставили только несколько воспоминаний.

Я шел вдоль зачехленных самолетов с автоматом Калашникова по бетонной полосе, освещенной светом фонарей, когда передо мной возник крупный мужчина в брезентовой куртке. Он не должен был возникать на аэродроме, обнесенном колючей проволокой в два ряда. Он стоял напротив меня. Я должен был крикнуть: «Стой! Кто идет?» Но я не крикнул и не передернул затвор автомата, чтобы вначале дать предупредительную очередь в воздух, а если нарушитель не остановится – открыть огонь на поражение. Нарушитель явно пьяный, сам перепуганный, что попал туда, куда попадать не надо, молча смотрел на меня, а я на него.

И я вдруг понял, что если я сейчас выстрелю в него и убью, мне ничего не будет, я даже получу благодарность и внеочередной отпуск, надо только дать в воздух и вторую очередь, которую потом можно объяснить как предупредительную. Те, кто будет расследовать, подсчитают гильзы и определят, что было две очереди, это же подтвердит караульный.

Но ехать к матери в Красногородск мне не хотелось, в Ригу тоже, поэтому я сказал нарушителю:

– Зачем ты забрался на военный аэродром? Я сейчас тебя убью и буду прав.

– И получишь внеочередной отпуск, – ответил нарушитель, и я понял, что он тоже когда-то служил в армии.

– Наверняка, – сказал я.

– Не убивай, – попросил меня нарушитель. – Ты стрельни вверх, наряд прибежит, меня заберут, а ты все равно отпуск получишь. Я сегодня самогону нагнал пять литров. Половина твоя.

– Дешево ты ценишь свою жизнь.

– Ну, ладно, – согласился нарушитель, – четыре твоих. Один оставлю себе, после страху, которого я натерпелся сейчас, требуется надраться. Или отпусти, а то с неделю меня в кутузке продержат, пока выяснят, что я не американский шпион.

– Отпустить не могу…

Разболтает, что отпустил. Мне хотелось дать очередь, чтобы вся караулка переполошилась, но потом придется чистить и смазывать оружие, а так после караула мы только протирали свои автоматы. Я посмотрел на часы. Разводящий со сменой должен появиться через десять минут. И я нарушителя положил на землю.

Нарушителя мы с разводящим отвели в караулку, где он тоже пообещал четыре литра самогона. Старшина, начальник караула, доложил дежурному по школе майору, тот вызвал наряд милиции. По-видимому, все договорились, и вечером старшина завел меня в каптерку, налил стакан самогона, отрезал шмат сала и кусок хлеба. Я половину отдал старшине и за это получил еще шмат сала. В школе кормили плохо.

– А ты его ведь мог шлепнуть и получить отпуск, – то ли спрашивая, то ли утверждая, сказал старшина.

– Мог бы, – согласился я.

Я тогда впервые задумался, от скольких случайностей зависит жизнь человека. Если бы я хотел в отпуск, если бы не лень было чистить автомат…

В свои восемнадцать лет я что-то начинал понимать в случайностях и закономерностях. Всего избежать невозможно, но очень многое можно предусмотреть.

В школе, как в каждом армейском подразделении, поощрялись спортсмены, школа участвовала в соревнованиях волейболистов, футболистов и боксеров. Спортсмены освобождались от работы на кухне, не ходили в караулы, и их лучше кормили. Я продолжал тренироваться по боксу. Я тогда еще не понимал, что вряд ли стану хорошим боксером. Пока я искал слабые стороны противника, я пропускал удары. В боксе требовалась естественная животная реакция, она или есть, или ее нет. Если нет, многого можно достигнуть тренировками и даже побеждать, до тех пор пока не встретишься с боксером, способным от Бога или природы, называйте как хотите. Пока мне такой боксер не встретился, это случится позже, поэтому я побеждал и в средней школе, и здесь, в авиационной, чаще по очкам, иногда нокдауном – после нокдауна в школе обычно останавливали поединок.

Но за время учебы в авиационной школе я участвовал только в одном состязании со школой связистов. Мы победили. Шесть месяцев учебы пролетели незаметно, мы закончили учебу, нас поздравили, мне, как спортсмену, предложили на выбор Винницу на Украине, Гомель в Белоруссии или Приморский край. Я выбрал Приморье, потому что хотелось проехать через всю страну.

Если из Риги нас везли в нормальных пассажирских вагонах, то теперь погрузили в теплушки. Стоял август, тепло, мы ехали больше двух недель. Малую нужду справляли на ходу, для большой обычно останавливали состав в поле или тайге, и две тысячи парней садились на корточки возле насыпи. Некоторые, стеснительные, бежали за кусты или деревья, я не был стеснительным.

Однажды перегон оказался большим, состав шел без остановок всю ночь и первую половину дня и остановился на небольшой станции. Мы выскочили и стали справлять нужду здесь же, на перроне, две тысячи не могли разместиться и на ближайшей улице, перед магазином, аптекой, детским садом. Кричали женщины, кричали офицеры, закрывались окна домов.

Через пятнадцать минут мы снова были в вагонах, а в райцентре, наверное, убирали улицы после нас не меньше суток.

Нас распределили по полкам. Я попал в Спасск-Дальний, в учебный истребительный полк. К нам направляли молодых лейтенантов после училища, и они налетывали и дневные и ночные часы, чтобы потом перейти в боевой полк.

Меня назначили механиком по приборам и высотному кислородному оборудованию эскадрильи. Зима наступила рано, выпал снег. При минус двадцати и сильном ветре руки мгновенно замерзали. Я менял датчик керосиномера на двигателе почти два часа, для опытного механика работы на пятнадцать минут, и меня ждал тягач с шофером, охрана, они ничем не могли мне помочь. Они этого делать не умели, я знал, как делать, но умел очень плохо. Керосин затекал в рукава куртки, отвертка и пассатижи вываливались из рук. Я все-таки поставил датчик и с тоской подумал, что мне вот так мерзнуть еще месяца четыре. И еще четыре месяца в следующем году.

Об армии написаны сотни романов. Армия – то единственное, что объединяет мужчин в любой незнакомой компании. Всегда есть что вспомнить. Я до сих пор не знаю, о чем говорят совершенно незнакомые женщины: молодые, наверное, о модах, постарше – о детях. Я сотни раз сидел за столом с малознакомыми мужчинами, и всегда мужчины говорили о службе в армии, хотя у всех два года умещаются в несколько эпизодов, о которых можно вспомнить.

В казарме «старики» занимали нижние этажи двухъярусных коек. Я запомнил первую боевую тревогу, которую объявили на следующий день после нашего прибытия в полк. Вспыхнул свет, и дежурный заорал:

– Боевая тревога!

В школе механиков нас отдрессировали вскакивать и одеваться за тридцать секунд. Еще тридцать секунд уходило, чтобы забрать из оружейной комнаты автомат и встать посередине казармы в ожидании следующего приказа.

Я все это проделал за минуту и увидел, что «старики», не торопясь, натягивали свитера, гимнастерки, на теплые носки наматывали байковые портянки. Мой сосед с нижней койки, сержант Альтерман, поманил меня. Я подошел.

– Ты комсомолец? – спросил он.

– Да.

– Таких примерных мы будем принимать в Коммунистическую партию, – сказал торжественно Альтерман. «Старики» это обещание встретили хохотом.

Тягачи подошли минут через двадцать после объявления тревоги. До аэродрома мы ехали еще минут двадцать. Первый самолет вырулил на взлетную полосу почти через час после объявления тревоги.

Альтерман служил последние полгода. Он уже не ходил в караул и в наряды на кухню, но по тревоге должен был подниматься со всеми. Все уезжали на аэродром, а он шел досыпать в подсобку при клубе, в котором писал летные эмблемы – золотые растопыренные крылья с пропеллером посередине, красные звезды на воротах и лозунги в ленинских комнатах и кабинетах. Еще он занимался малярными работами, в основном в офицерских квартирах. У него было прозвище Мэн, которое он заслужил в первый же день в полку. Когда ему сказали что-то обидное про москвичей и евреев (а он был москвичом и евреем), он совсем вроде бы легким ударом сбил «старика», на него набросились сразу пятеро, и Альтерман положил всех пятерых – двоих отправили в госпиталь с легким сотрясением мозга, никто же не знал, что он мастер спорта в среднем весе. Высокий, сутулый, с длинным носом и чуть вывернутыми губами, форму ему подобрали по росту, но в его гимнастерку и галифе могли поместиться еще по одному Альтерману.

Вечером он подошел ко мне:

– Извини за утреннюю шутку. Но в авиации не надо суетиться. Выпущенная ракета с Окинавы – это ближайшая американская база – накроет нас через семь минут после пуска. И никакие тревоги нас не спасут.

– Но мы можем напасть первыми.

– Тогда нас накроют не через семь минут, а через пятнадцать, с других баз. Так же, как и мы американцев. Поэтому никто ни на кого нападать не будет.

– А что будет?

– Ничего. Мы будем соревноваться с американцами и жить все хуже и хуже. Но не все. Я буду жить неплохо.

Он окажется прав.

Альтерман тренировал по боксу полковую команду. Он поставил против меня Ваню Погостина из роты охраны, который занимался боксом всего три месяца. Я выдержал три раунда и даже набрал по очкам, но я-то знал, что избежал, как минимум, двух нокдаунов только из-за никудышной техники своего соперника.

– Будет хорошим боксером, – сказал я Альтерману.

– Если попадет к хорошему тренеру, может стать чемпионом Европы, а может быть, и мира.

– Когда заметят, такой тренер найдется.

– Если успеют заметить. Он колхозник из Амурской области. После службы вернется в деревню, будет бить морды. За это или сядет в тюрьму, или прибьют колом из-за угла.

Альтерман учился в Суриковском институте и был отчислен по профнепригодности. Я впервые тогда узнал, что в творческих вузах существует профессиональная непригодность.

– Может быть, они ошиблись?

– Нет. Я плохой художник. Я слишком умен для этого.

– А все художники дураки?

– В основном, как и актеры, кстати. Человек живет или умом, или эмоциями. Когда эмоциями, тогда он художник. Когда умом, он инженер, политик и так далее.

– А если соединяются ум и эмоции?

– Тогда это гений.

– А чем ты собираешься заняться после армии?

– Торговлей, наверное. Сегодня лучше всех живут торговцы. А ты и второй раз будешь поступать на актерский?

– Да.

– Я тебя познакомлю с парнем, который в полку занимается художественной самодеятельностью. Его выгнали с режиссерского факультета Театрального института за пьянство.

– Способный?

– Пожалуй. Тебе есть смысл с ним пообщаться.

Через месяц моей службы в полку, когда мы курили в тамбуре казармы, Альтерман сказал:

– Освободилось место истопника в штабе.

– Но я же механик. Не отпустят.

– Ты хороший механик?

– Думаю, плохой.

– Так и скажешь начальнику штаба. Я с ним поговорю. Но когда он спросит тебя, кем собираешься быть после армии, не говори, что актером.

– Почему?

– Актер – это нечто легкомысленное. Скажи, что собираешься стать учителем.

– Почему?

– Потом поймешь.

Днем меня вызвали к начальнику штаба полка, подполковнику. Он уже не летал, отрастил такой живот, что не вместился бы в кабину истребителя.

– Почему не хочешь быть механиком? – спросил меня подполковник.

– Я плохой механик.

– Тебе еще год служить. Научишься.

– За год ничему нельзя научиться.

– А кем ты хочешь стать после армии?

– Учителем.

– А мог бы стать авиационным инженером.

– Мог бы… но был бы плохим инженером.

– Первый случай в моей практике… обычно вызываешь полного идиота, говоришь ему: ты ни на что не годишься, а он толкует: я справлюсь, я буду стараться.

– В полку говорят, что вы очень умный и вас провести невозможно.

То, что начштаба очень умный, я придумал, а то, что провести его невозможно, в полку об этом говорили.

– Не понял…

– Прежде чем меня вызвать, вы же наверняка узнали, какой я механик.

– Конечно, узнал, – подтвердил подполковник. – Механик ты никудышный, но есть и хуже… В штабе двенадцать печей. Топят углем. Плохим.

И я понял, что подполковник принял решение.

– Я всю жизнь топил дома печь.

– Ты деревенский?

– Почти. Из райцентра. Поселок.

– Ладно. Сегодня выходи топить печи. С инженером полка я разберусь.

Так я с помощью Альтермана стал истопником в штабе. После его демобилизации я стал тренировать по боксу полковую команду. Таких, как я, в лагерях для заключенных зовут «придурками». В эти полтора года я много читал. Печи топились не меньше четырех часов, значит, за чтением я провел примерно тысячу двести часов, а это больше двухсот книг. Такого запаса мне хватило лет на десять.

Альтерман свел меня с заведующим клубом, который готовил новогодний концерт художественной самодеятельности. Я предложил ему свои «Полеты». Еще в средней школе я обнаружил, что у меня есть дар копирования, который при определенной шлифовке становился пародией.

На полетах я сидел возле приемника и слушал, как переговариваются летчики и руководитель полетов.

Руководил полетами майор – татарин. Летчики ошибались, иногда паниковали, особенно во время ночных полетов. Татарин кричал, матерился – иногда только мат мог вывести из стрессового состояния молодого летчика.

Пародировать не так уж и трудно. Надо выделить характерные интонации, иногда довести их почти до абсурда, что достигалось повторами к месту и не к месту, когда через каждые три слова повторяешь «понимаешь», или «значит», или «понял», – пародировать татарина или грузина легче, меньше работы, основой становятся даже не интонации, а акцент.

Из армии от уполномоченного армейской контрразведки я получил стандартную и довольно уничижительную характеристику: «Как авиационный механик очень средний, может выявлять и исправлять только самые простые характерные неисправности. Службу считает потерянным временем, поэтому при первой же возможности перешел в истопники штаба. Много читал, в том числе и военной литературы. Участвовал в художественной самодеятельности, владеет даром подражания и пародии, собирается поступать на актерский факультет. К дальнейшей военной службе в военно-воздушных силах желания не проявил. Вступил в кандидаты КПСС, считая, что членство в партии поможет поступлению в Институт кино. Расчетлив. Спиртных напитков практически не употребляет. Осторожен и, возможно, труслив. В самовольных отлучках не был замечен».

Я согласился почти со всеми выводами армейского контрразведчика, кроме пункта о трусости. Я точно не был трусливым.