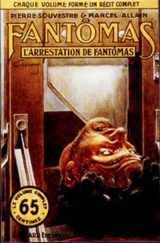

Текст книги "L'Arrestation de Fantômas (Арест Фантомаса)"

Автор книги: Марсель Аллен

Соавторы: Пьер Сувестр

Жанр:

Иронические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)

– Vous êtes assuré, demanda-t-il, que rien ne vous arrivera ? que vous parviendrez sans encombre jusqu’au tsar avec ce portefeuille dans votre poche ?

– Vous allez voir.

Le prince Nikita tira de sa poche un élégant canif d’argent. Il l’introduisit de force dans le maroquin et, devant Juve ébahi, il commença à couper le cuir du portefeuille, du portefeuille rouge qu’il lui était impossible d’ouvrir en raison de sa serrure secrète incrochetable.

– Vous le voyez, monsieur Juve, je coupe le cuir de ce portefeuille. J’ouvre ce portefeuille : voici le document, je le lis.

Le prince Nikita, visiblement en proie à une terrible émotion, mais parfaitement de sang-froid, raisonnait à merveille, faisant le geste qu’il annonçait.

Il ouvrit en effet le portefeuille rouge, il en tira une feuille de papier aux armes impériales, il lut le document.

– Monsieur, commença Juve, vous parliez tout à l’heure de trahison. L’ordre était formel. Nul ne devait parcourir ce document secret.

– Je le sais, monsieur Juve.

Toujours très pâle, le prince Nikita continuait de prendre connaissance du mystérieux papier.

Il le lisait lentement, en homme qui en grave les mots dans sa mémoire, il le lisait avec un soin extrême, puis le lisait à nouveau, le relisait encore.

– Maintenant, monsieur Juve, déclara brusquement le prince Nikita, je réciterai ce texte par cœur.

– Vous ne deviez pas le connaître.

– Non, monsieur Juve, ce n’est pas tout à fait exact. Nul, hors le tsar, ne doit connaître le contenu de ce texte. Voilà tout. Je vous donne ma parole que nul ne le connaîtra.

– Mais vous, prince.

– Moi, monsieur Juve, moi ? je me suis rendu compte que tout simplement j’étais exposé à me faire voler ce portefeuille si je tentais de l’apporter au tsar. C’est pourquoi je l’ai ouvert, c’est pourquoi j’ai lu le document… c’est pourquoi encore…

Mais le prince Nikita s’interrompit.

Avant que Juve eût pu intervenir, il avait tiré de sa poche un briquet, il l’enflamma, il approcha de la flamme le document mystérieux, en brûla les feuillets.

– Prince, hurla Juve, au comble de l’émotion, que faites-vous là ?

Le prince Nikita, d’un geste de la main, calma le policier, et lentement, du ton d’un homme parfaitement décidé, grave et très calme, le lieutenant expliqua :

– Ne vous effrayez pas, ce que je fais est un acte purement réfléchi, je vous disais tout à l’heure que j’apprenais ce document par cœur, demain j’irai le réciter au tsar et si le tsar estime que je n’ai pas eu raison de détruire ce texte après en avoir pris connaissance et cela pour être certain qu’il ne puisse jamais retomber entre les mains de personne, je saurai, monsieur, faire mon devoir. Je saurai faire en sorte que, le tsar averti, il n’y ait plus que lui, mon maître, qui sache ce que contenait le portefeuille rouge.

30 – LA VOLONTÉ DU TSAR

Juve venait de se réveiller.

Le policier avait à peine ouvert les yeux qu’à demi vêtu il se précipitait comme un fou vers la chambre de son appartement mise la veille au soir à la disposition du prince Nikita, en lui faisant remarquer que le mieux était pour lui de sortir le moins possible, de se montrer le moins possible, et cela afin de ne pas s’exposer à des attaques, d’ailleurs peu probables, mais cependant susceptibles de se produire, de l’extraordinaire Fantômas.

– Couchez chez moi, avait conseillé Juve. Vous me dites que vous avez rendez-vous avec le tsar demain soir à la frontière belge, à l’usine des frères Rosenbaum, à Feignies. Il sera bien temps pour vous de prendre l’express du matin et vous êtes ici à l’abri plus que n’importe où.

Le prince Nikita avait accepté. Juve et lui avaient été se reposer, sans crainte, sans préoccupation, car, aussi bien, puisque le prince avait détruit le fameux document, il n’apparaissait plus désormais que rien pût empêcher l’officier russe de remplir sa mission auprès de l’Empereur de toutes les Russies.

***

Juve, comme un fou, se précipita dans la chambre du prince Nikita pour l’éveiller et lui proposer, avec cette spontanéité dans le dévouement qui lui était propre, de l’accompagner en personne jusqu’à la frontière.

Or, Juve n’avait pas ouvert la porte de la chambre dans laquelle il s’attendait à trouver, dormant encore, le prince Nikita, qu’il recula, saisi de stupéfaction.

Il n’y avait personne dans la pièce.

L’officier russe n’était plus là.

– Mon Dieu, qu’est-ce que cela veut dire ?

Juve, qui passait sur son front, où perlait une sueur froide, sa main tremblante, imaginait en une seconde les pires calamités.

Heureusement, Juve ne restait pas longtemps sous le coup de son étonnement.

Repris par ses habitudes policières, faisant encore une fois appel à tout son sang-froid, Juve, domptant son énervement, pénétra dans la pièce, courut au lit sur lequel le prince Nikita devait avoir reposé.

Le lit défait témoignait que l’officier russe y avait dormi. Juve n’en pouvait douter, le départ de l’envoyé du tsar ne remontait donc qu’à quelques heures.

– Qu’est-ce que tout cela veut dire ? se répétait le policier. Il était là, il devrait y être, et il n’y est plus.

Juve regardait de tous côtés dans la pièce et bientôt, affolé plus encore, il se précipitait vers un petit guéridon disposé à côté du lit et que, tout d’abord, il n’avait pas examiné.

Sur ce guéridon, en pleine lumière, bien en vue, mise là pour être aperçue de suite, se trouvait une large enveloppe, dont la suscription indiquait : « Pour vous, monsieur Juve. »

Le policier ouvrit cette lettre mystérieuse d’un doigt fiévreux. Mais il en avait tout juste parcouru les premières lignes, que, déjà, un soupir de soulagement s’échappa de ses lèvres :

– L’animal, qu’il m’a fait peur.

La lettre disait :

Mon cher Juve,

Je vous ai menti hier soir en vous annonçant que j’avais rendez-vous avec le tsar, mon maître, à onze heures du soir, à Feignies. En réalité, je dois rencontrer l’Empereur à neuf heures, c’est-à-dire deux heures plus tôt. Si je prenais l’express du matin, je risquerais d’arriver en retard, et c’est pourquoi, sans attendre plus longtemps, je m’enfuis de chez vous pour prendre le rapide de cinq heures du matin.

N’ayez pas de craintes. Croyez-moi toujours fidèle à ce que je sais être mon devoir : je verrai le tsar ce soir, ce soir le tsar connaîtra le document et ce soir encore il n’y aura plus que lui seul à le connaître, s’il juge que cela est utile.

Je vous remercie, mon cher Juve, de ce que vous avez fait pour mon pays et pour l’Empereur à qui je ne manquerai pas de signaler votre dévouement et votre habileté, et je vous prie de croire à toute l’amitié de votre dévoué,

Lieutenant Prince Nikita.

Or, Juve lisait et relisait cette étrange missive, absolument furieux.

– Ah, l’animal, répétait-il, quel imbécile il fait. Pourquoi diable, m’a-t-il conté qu’il devait voir le tsar à onze heures si, en réalité, il a rendez-vous avec lui à neuf heures ? Il se méfie donc de moi ? Il s’imagine donc que je vais prévenir Fantômas ? Avec cela qu’en partant seul il s’expose à bien des mésaventures.

Juve énervé, tracassé, inquiet – il aurait été bien en peine de dire pourquoi, cependant – finit par se jeter sur un canapé, et là, il relut le billet laissé par le prince Nikita.

Mais il fallait qu’en vérité, dans les courtes phrases qu’avait tracées pour lui l’envoyé du tsar, Juve ait découvert un mystère, car bientôt, le front soucieux, la face contractée, il se releva d’un bond, courut à son bureau fouilla dans ses papiers, cherchant avidement dans un dossier qui portait l’étiquette « Souverain ».

Juve, enfin, trouvait la note qu’il désirait étudier. D’un mouvement brusque il la brandit, puis il la serra dans son portefeuille et alors, précipitamment, le policier s’habilla.

– J’en aurai le cœur net, gronda Juve. Je ne peux pas laisser les choses aller ainsi. Mon devoir me fait une stricte obligation de m’en occuper jusqu’au bout. Je ne transigerai pas avec ma conscience.

Juve fut bientôt prêt à sortir.

Il dégringola son escalier quatre à quatre, héla un taxi-auto :

– Chauffeur, conduisez-moi à la Préfecture. Brûlez les pavés s’il le faut. Je resterai dix minutes quai de l’Horloge et après vous me conduirez à la gare du Nord. Faites vite, je vous le répète, j’ai un train à prendre que je ne dois pas manquer. Si jamais vous aviez des contraventions, voici ma carte, je vous les ferai lever.

***

Feignies est une petite ville tranquille et pauvre qui ne doit son importance qu’à sa situation sur la frontière belge, ce qui lui vaut de posséder une gare importante, une gare où les rapides, tous, marquent l’arrêt pour les opérations de la douane. La population, clairsemée, habite des maisonnettes de modeste apparence, construites en matériaux noirs qui contribuent à donner à Feignies tout entier l’air triste et endeuillé des villes du Nord et de Belgique.

Feignies est-il belge ou français ?

La carte répond que Feignies est français, mais, en réalité, Feignies est tout aussi bien belge.

Si la généralité de l’agglomération qui porte ce nom est en effet en deçà de la ligne frontière, il n’en reste pas moins que de nombreuses maisons, qui tiennent à Feignies, sont en réalité au-delà. On traverse la route et l’on traverse, à Feignies, en même temps, la ligne théorique qui sépare la France de la Belgique.

Pourquoi était-ce à Feignies que le tsar, Empereur de toutes les Russies, le plus grand et le plus puissant des souverains peut-être, avait donné rendez-vous au lieutenant prince Nikita ?

Assurément, ce devait être parce qu’à Feignies, plus qu’ailleurs, l’Empereur de toutes les Russies pouvait espérer garder l’incognito. Le lieu de rendez-vous choisi était en effet une usine, une cristallerie, appartenant à deux nationaux belges, les frères Rosenbaum, agents consulaires de Russie en ce poste frontière. Le tsar pouvait compter se rendre chez ces négociants comme un simple particulier et, en simple particulier, rencontrer le lieutenant prince Nikita, recevoir de ses mains le portefeuille rouge.

C’était là ce que l’Empereur devait désirer avant tout.

Si telle était l’intention du tsar, cependant, il était malheureusement certain, dès six heures de l’après-midi, alors que le rendez-vous n’était que pour neuf heures, que le souverain russe n’aurait pas satisfaction.

– Pour une fois, savez-vous, disait en effet au frère aîné des Rosenbaum, Belge replet et silencieux, un petit homme mince, alerte, qui n’était autre qu’un policier belge, continuellement posté à la gare de Feignies pour les nécessités de la surveillance, pour une fois, savez-vous, monsieur Rosenbaum, quand le tsar sera chez vous, je mettrai dix agents en faction autour de votre usine.

– Le tsar sera furieux, cher monsieur. N’oubliez pas qu’il vient incognito.

– Je ne l’oublie pas. Mais pour une fois, savez-vous, si jamais un attentat avait lieu, ce serait grave, trop grave. J’aime mieux pécher par excès de zèle que par manque de précaution. Oui, oui, oui, je m’entends, monsieur Rosenbaum. Je mettrai dix policiers en faction.

Or, tandis que M. Rosenbaum aîné causait au policier belge, son frère, M. Rosenbaum cadet, lui aussi gros et ami du mutisme, rencontrait à la gare de Feignies le brigadier de gendarmerie posté là par l’Autorité française pour surveiller, autant que faire se pouvait, le passage (rare) des déserteurs français et le passage (incessant) des banquiers se dirigeant sur Bruxelles.

– Monsieur Rosenbaum, déclara le brigadier, j’aurai l’honneur de placer ce soir dix gendarmes de faction autour de votre usine. Tant que le tsar sera chez vous, mes hommes se dissimuleront, mais je tiens à vous prévenir qu’en cas de nécessité il vous suffirait de les appeler. J’ai pris toutes mes précautions, ils seront à portée de voix.

M. Rosenbaum cadet protestait comme avait protesté M. Rosenbaum aîné.

– Mais le tsar vient incognito, cher monsieur, il sera peut-être fort mécontent.

Le brigadier de gendarmerie ne s’en tenait nullement à cette supposition.

– Je ne relève pas du tsar, dit-il en tenant par le bouton de sa veste M. Rosenbaum, et je me moque pas mal qu’il soit content ou non. Ce que je sais, c’est que si jamais il y avait une manigance quelconque on ne manquerait pas de s’en prendre à la gendarmerie. Pas d’histoires. Je ne veux pas d’histoire. Il est vraisemblable que l’incognito du tsar est connu de pas mal de gens, on peut toujours craindre un incident, un accident, je tiens à poster des gendarmes près de votre usine.

M. Rosenbaum, qui ne voyait pas grand inconvénient à la chose, finit par approuver :

– Eh bien, faites comme vous le voudrez.

***

Comment les dignes représentants de la police belge et de la police française avaient-ils été mis au courant de la prochaine venue « incognito » du tsar ?

Les secrets d’État sont généralement ceux que l’on confie au plus grand nombre de personnes avec mission absolue de veiller à ce qu’ils ne soient pas divulgués.

Plusieurs aides de camp de l’Empereur, voulant faire du zèle, avaient successivement télégraphié des dépêches confidentielles aux frères Rosenbaum.

Les employés de la poste naturellement les avaient lues au moment de la réception.

Les avaient-ils communiquées à leurs collègues de bureau, ou bien quelque mystérieux phénomène de « cabinet noir » s’était-il produit ?

Deux heures à peine après que les frères Rosenbaum eussent été prévenus par cinq dépêches successives que le tsar viendrait chez eux le soir même, le brigadier de gendarmerie et le chef policier belge étaient, eux aussi, parfaitement au courant.

***

Le prince Nikita, parti de chez Juve de grand matin, n’avait pas voyagé sans anxiété.

Certes, le jeune homme était brave, mais quelle que fût sa bravoure, il se rendait parfaitement compte que, peut-être, d’ici à ce qu’il fût à Feignies, de graves incidents allaient se produire.

L’officier russe avait donc décidé de prendre toutes les précautions possibles.

Ces précautions, d’ailleurs, le prince Nikita les avait multipliées à tel point qu’en cours de route, alors que cependant il n’avait rien remarqué d’anormal ou d’inquiétant, il changea de wagon à trois reprises différentes. Même, à un petit embranchement, subrepticement, il abandonna le rapide pour attendre le train suivant, un omnibus où, pensait-il, nul ne songerait à le chercher et qui le déposerait seulement à huit heures et demie à Feignies.

Le lieutenant ne se doutait certes pas alors qu’il voyageait dans le même train que Juve.

Arrivé à Feignies, le prince Nikita sauta dans une voiture, se fit immédiatement conduire à l’usine Rosenbaum, qu’il trouva, grâce à l’intelligence des directeurs, non pas ouverte et éclairée, mais bien fermée, présentant son aspect de tous les jours et telle qu’elle eût été en réalité si rien n’eût dû s’y passer d’extraordinaire ou d’important.

Le prince Nikita sonna à la petite grille, fut reçu derrière la porte de fer par les frères Rosenbaum eux-mêmes.

Le prince Nikita, connaissait les industriels pour avoir déjà eu à remplir auprès d’eux quelques missions lors des visites assez fréquentes du souverain en Belgique où il fréquentait une ville thermale voisine.

– Messieurs, commença le lieutenant après avoir salué les deux directeurs, vous savez ce qui m’amène ? vous savez qui nous attendons ? Je vous serais infiniment obligé de bien vouloir faire en sorte que pendant les quelques minutes d’entretien que j’aurai avec votre Auguste Visiteur, nul ne puisse s’approcher de la pièce où nous devrons communiquer.

Les deux directeurs n’avaient qu’à s’incliner.

– Prince, affirma l’aîné, toutes nos dispositions sont prises. Nous avons fait aménager notre propre cabinet de travail au rez-de-chaussée. Le tsar n’aura qu’à suivre ce couloir pour y pénétrer, nous tiendrons à honneur de nous poster nous-mêmes, mon frère et moi, ici au commencement de ce corridor, et vous pouvez être certain que nul n’approchera de la pièce où vous causerez avec Sa Majesté.

Le lieutenant prince Nikita, zélé, visita alors lui-même les lieux, s’assura que tout avait été parfaitement prévu.

– Je vous remercie, messieurs, dit-il, je ne vois rien à reprendre à ce que vous avez décidé, nous n’avons plus qu’à attendre l’arrivée du souverain.

Les frères Rosenbaum s’inclinèrent, d’un mouvement automatique :

– Attendons.

Ils n’attendirent pas longtemps.

Vingt minutes après, à neuf heures cinq exactement, une nouvelle voiture s’arrêtait devant la petite porte de l’usine.

Un jeune homme fort élégant, en civil, descendit qui, impérieusement, avertit les frères Rosenbaum d’avoir à se tenir prêts :

– Je précède la voiture impériale, annonçait-il. Elle est à quelques kilomètres seulement.

L’envoyé ne se trompait point. Il avait à peine fait ranger sa propre voiture, qu’une nouvelle automobile s’arrêtait devant la petite porte de l’usine.

Les frères Rosenbaum se précipitèrent pour faire les honneurs de leur maison. Très pâle, mais l’air résolu, le prince Nikita bondit à la portière qu’il ouvrit en personne :

– Sire, commença le jeune officier, permettez-moi…

Mais il n’avait pas le temps de souhaiter la bienvenue au souverain. Du fond de la voiture, une voix brève, enrouée, lui coupa la parole :

– Lieutenant, ne m’appelez pas « sire », je suis ici incognito ; mon nom est « Comte Iakovleff ». Je passe pour un aide de camp de l’Empereur.

Et, en même temps, négligeant l’offre des bras qui se tendaient pour lui prêter appui, le tsar descendit de la limousine, non sans remonter autour du cou, bien que la température fût très douce, un épais cache-nez :

– Pressons, messieurs, conduisez-nous, prince Nikita. J’ai un maudit enrouement, je ne tiens pas à l’aggraver en prenant froid.

Bien que les frères Rosenbaum, tout comme le prince Nikita, d’ailleurs, fussent un peu déçus de la sécheresse qui perçait dans les paroles impériales, ils n’avaient pas à marquer leur mécontentement :

– Excellence, si vous voulez me suivre, en effet… commença le prince Nikita.

Et, marchant devant l’Empereur – car l’usage veut, en Russie, que le souverain soit toujours précédé de quelqu’un, pour le cas où un danger pourrait se trouver sur sa route – le lieutenant guida le tsar vers le cabinet garni de fleurs où il allait avoir à « rendre compte » de sa mission :

– C’est ici que nous devons causer ? eh bien, causons, lieutenant. Vous avez le portefeuille ?

Le tsar ne s’était même pas débarrassé de son paletot. Il gardait son chapeau sur la tête, il avait l’air de vouloir en quelques minutes finir un entretien déplaisant.

– Mon Dieu songeait cependant le prince Nikita, considérant son auguste maître et frémissant de plus en plus à la pensée de la terrible confidence qu’il allait avoir à lui faire. Pourvu qu’il ne m’en veuille pas.

– Prince, dit le tsar, qui nerveusement tirait de sa poche une cigarette russe, et se penchait au-dessus d’une lampe familièrement, pour l’allumer, je vous attends. Donnez-moi ce portefeuille.

Le lieutenant mit un genou en terre et avoua :

– Sire, je ne l’ai pas.

Mais le prince Nikita n’avait pas achevé de parler que, brusquement, le tsar se retourna :

– Vous ne l’avez pas ? demandait-il d’une voix devenue frémissante, vous ne l’avez pas ? allons donc, je ne veux pas vous croire. Je sais qu’hier soir…

– Sire, je ne l’ai pas. Je ne l’ai plus.

– On vous l’a repris ?

– Je l’ai détruit, sire.

– Vous l’avez détruit ? Vous êtes fou.

– Non, sire, mais chargé par l’Auguste Bienveillance de Votre Majesté de la terrible mission de rapporter ce portefeuille, j’ai estimé que Votre Auguste Bienveillance avait trop compté sur moi, que je n’étais pas certain de pouvoir, fût-ce au péril de ma vie, sauver ce portefeuille des convoitises de vos ennemis et c’est pourquoi, sire, je l’ai détruit. Mais je l’ai détruit après avoir lu le document qu’il contenait, après avoir gravé chacun de ses mots au plus profond de ma mémoire.

– Lieutenant, je ne vous comprends pas.

– Sire, Votre Majesté va comprendre.

En quelques mots, en effet, le prince Nikita mit le tsar au courant des multiples aventures qui avaient marqué le sauvetage du portefeuille rouge au moment du naufrage du Skobeleff.

Il lui dit, vantant avec une touchante sincérité le dévouement de Juve, combien avait été périlleuse la recherche du portefeuille rouge, maintes fois volé, toujours retrouvé, et seulement la veille au soir, définitivement parvenu entre les mains du policier.

– Sire, concluait le prince Nikita, hier soir, quand j’ai tenu ce document, intéressant la Russie tout entière dans mes mains tremblantes, j’ai pensé que l’on pouvait me tuer, que l’on pouvait me ravir encore une fois ce portefeuille et qu’alors, peut-être, jamais plus Votre Majesté ne pourrait connaître ce document. Sire, voici les renseignements qu’il contenait, que Votre Majesté m’écoute.

En quelques mots, mais employant sa langue natale, cette langue russe dont les inflexions sont douces et mélodieuses, le prince Nikita, baissant les yeux, répéta le texte, d’ailleurs fort bref, qu’il avait appris par cœur, la veille.

– Sire, reprit alors l’officier, maintenant, vous savez, maintenant, ma mission est remplie.

Et le prince Nikita, levant les yeux, osa regarder face à face le tsar.

Or, le souverain était si pâle, si blême, serrait les dents dans un geste de colère si furieux, que le prince Nikita eut peur.

– Ah, Petit Père, s’écria-t-il avec un accent de dévouement passionné et usant du tutoiement respectueux qu’emploient les Russes quand ils prient, sans doute j’ai trahi les ordres quand je me suis permis de lire ce document secret, mais, tu dois le comprendre, si j’ai agi ainsi, c’est qu’il me semblait que c’était le seul moyen que j’avais en ma possession d’arriver à te faire savoir ce que tu devais savoir. Petit Père, pardonne-moi.

La voix du prince Nikita tremblait. C’est d’une voix plus tremblante encore que le tsar finit par répondre :

– Lieutenant, mes ordres interdisaient à quiconque de prendre connaissance du contenu du portefeuille rouge. Quand vous l’avez ouvert, vous avez su ce que vous n’auriez jamais dû savoir.

– Petit Père, répondit-il, c’est vrai, tu as raison. J’ai su ce que je ne devais pas savoir, ce que tu devais connaître seul, mais ne dis pas, Petit Père, que je t’ai trahi. Non, ne le dis pas. Maintenant, tu sais, et maintenant encore, puisque tu ne me pardonnes pas, tu vas être seul à savoir. Le lieutenant prince Nikita n’est pas de ceux qui sauvent leur vie au prix d’un manquement à l’honneur. Comprends-moi bien. Petit Père, tu sais, toi, et, je te le répète, tu vas être seul à savoir.

Brusquement, le prince Nikita reculait.

Quelque chose brilla dans sa main qu’il approchait de sa tempe.

Une détonation sèche retentit.

Le lieutenant prince Nikita était mort.

Il venait de se faire sauter la cervelle.

Or, la détonation résonnait encore dans l’usine. L’Empereur, livide, n’avait pas encore eu le temps de se pencher sur le corps de celui qui venait de mourir « pour ne plus savoir », pour remplir son devoir, qu’un brouhaha formidable éclatait dans le corridor voisin de la pièce où se tenait le tsar.

31 – LA LOI QUI SAUVE

– Vous, foutez-moi le camp.

– Mais enfin, monsieur Juve. Vous ne vous rendez pas compte de la gravité.

– Foutez-moi le camp. Comprenez-vous ? Non, tant pis.

– Mais je vous dis encore une fois, monsieur Juve.

Juve, d’un mouvement rageur, appela trois hommes qui, derrière lui, se tenaient immobiles, semblant attendre ses paroles.

– Puisqu’il ne veut pas s’en aller, prenez-le par les épaules et jetez-le dehors. Ah, nom de Dieu, nous avons autre chose à faire en ce moment qu’à écouter ses doléances.

Les trois hommes, d’un seul mouvement, se précipitèrent sur l’interlocuteur que Juve venait de désigner à leur dévouement.

– Embarquez-le, ordonna Juve, à la porte.

Il s’agissait de M. Rosenbaum aîné, et c’était de chez lui qu’avec un beau sang-froid Juve faisait chasser l’industriel.

Mais pourquoi Juve était-il si en colère ?

Que faisait le policier, à genoux, dans la cour de la cristallerie, et à ce point nerveux, qu’indifférent à tout protocole, oubliant même qu’il se rendait coupable d’un véritable abus de pouvoir, d’une violation de domicile, il ordonnait en effet de chasser M. Rosenbaum ?

Juve ne semblait nullement prêt à se calmer.

Toujours à genoux, et tandis qu’on expulsait M. Rosenbaum aîné, Juve criait :

– Ah ! nom de Dieu, mais on ne trouvera donc pas une lanterne ? une bougie ? les minutes pressent, les secondes.

Près de lui, silencieux, effarés par son courroux, abrutis par sa vivacité, deux hommes qu’on distinguait mal dans l’ombre levaient les bras en signe de désespoir.

– On en cherche partout, on va vous apporter de la lumière tout de suite.

– Ça ne sera pas malheureux.

Du bout de la cour, en effet, un homme surgit qui s’avançait en courant aussi vite qu’il le pouvait, tenant un falot à la main, se précipitant vers Juve et suivi à distance par d’autres hommes qui couraient aussi.

– Voilà de la lumière, annonça le personnage qui rejoignit Juve.

Le policier arracha presque le falot.

– Nom d’un chien, jura-t-il encore, je n’arrive pas à m’éclairer. Et puis, quel drôle de système.

– Juve, passez-moi la lanterne ?

– Oui, c’est cela, prenez-la, monsieur Havard, et, je vous en prie, haussez un peu la flamme.

M. Havard, car c’était M. Havard en personne qui, dédaigneux de toute hiérarchie, et aussi affolé que Juve en apparence, venait d’apporter un falot au policier, haussa la flamme de la lampe. Juve enfin vit à peu près clair.

– Eh bien ? interrogea M. Havard. Lisez-vous les chiffres ?

Juve, dans l’auréole de lumière que dessinait le falot tenu par le chef de la Sûreté, apparaissait penché sur la barre graduée d’une large bascule.

– Oui, enfin, je crois que je vois.

Et puis brusquement, Juve se rejeta en arrière, saisi d’une émotion folle.

Il sauta presque au cou de M. Havard, il lui étreignit les mains à les broyer :

– Quatre-vingt-huit kilos, hurla Juve. Je vous le disais bien. Quatre-vingt-huit kilos. C’est sans réplique.

M. Havard répondit d’une voix blanche, d’une voix qui disait combien il était frappé par les paroles de Juve :

– Quatre-vingt-huit kilos ? Vous êtes sûr de ne pas vous tromper, Juve ?

– Absolument certain.

– Alors, c’est définitif, en effet.

– Oui monsieur Havard, oui, c’est absolu. Quatre-vingt-huit kilos. Bon Dieu, que je suis content. Quatre-vingt-huit kilos. Alors qu’il devrait en peser tout au plus soixante-cinq. Soixante-six à la rigueur.

– Mais ces chiffres-là, Juve, où les avez-vous dénichés ?

– Je les ai trouvés dans un de mes dossiers, ce matin, je vous l’ai dit. Quatre-vingt-huit kilos. Monsieur Havard nous n’avons plus une minute à perdre.

M. Havard, comme hypnotisé lui aussi, bégayait à son tour :

– Quatre-vingt-huit kilos, en effet. L’écart est trop grand pour qu’il ne soit pas significatif. Juve, c’est peut-être la plus belle enquête que vous ayez jamais faite, que vous terminez ici, par ce coup d’éclat. Quatre-vingt-huit kilos.

Juve, qui lorsqu’on le complimentait commençait à trouver que l’on perdait son temps, coupa la parole à M. Havard :

– Agissons, dit-il.

– Oui, agissons, dit M. Havard.

***

Pourquoi Juve était-il, en compagnie du chef de la Sûreté, dans la cour de l’usine des frères Rosenbaum ?

Pourquoi se penchait-il sur une bascule ? Que signifiait ce poids de « quatre-vingt-huit kilos » qui lui donnait une telle joie ? Quelle était sa mystérieuse importance ?

Juve, quelques heures avant, à Paris, s’était fait conduire auprès du chef de la Sûreté.

– Monsieur Havard, avait déclaré le policier qui savait que son chef ne s’étonnerait pas des plus extraordinaires propositions dès lors qu’elles étaient faites dans l’intérêt du « service ». Monsieur Havard, je viens vous chercher, j’ai un taxi-auto en bas. Prenez votre chapeau et filons.

Interloqué par la demande de Juve, M. Havard, naturellement, avait demandé :

– Où m’emmenez-vous ? qu’est-ce qui vous prend ?

Mais Juve secoua la tête :

– Il ne me prend rien, disait-il. J’ai plutôt envie de prendre quelqu’un à l’endroit où je vous emmène. Ma foi, c’est bien simple. Je vous emmène à Feignies.

– À Feignies ? vous êtes fou ? Sur la frontière belge ? Pour quoi faire ?

– Pour arrêter Fantômas.

M. Havard n’en avait pas demandé plus.

Il connaissait trop Juve pour ne pas se douter que si le policier venait le trouver, il devait s’agir de choses graves.

Juve n’était pas homme à entreprendre un voyage sans nécessité absolue et puis, il prononçait le nom de Fantômas.

M. Havard sonna, donna deux ordres rapides, annonça son absence, prit son chapeau, descendit avec Juve, monta dans le taxi-auto du policier.

– Allez-vous m’expliquer maintenant ?

– Non, dans le train.

C’était seulement, en effet, après que le train eut démarré, alors qu’il était certain par conséquent que M. Havard ne pouvait plus l’abandonner, ne pouvait plus se refuser à l’accompagner, que Juve consentit à fournir quelques explications au chef de la Sûreté.

Il tira de sa poche son portefeuille, y prit la note qu’il avait le matin même trouvée dans le dossier étiqueté « Souverains », il la montra à son compagnon en soulignant d’un trait d’ongle un détail probablement essentiel.

Or, M. Havard ne comprenait rien, tout d’abord, à la manœuvre de Juve.

– Eh bien, quoi ? faisait-il, un peu nerveux. Qu’est-ce que cela veut dire ? C’est une fiche sur le tsar ? Et ce que vous montrez, c’est le poids du souverain ? Soixante-cinq kilos ? Quelle importance y attachez-vous ?

– Une importance capitale.

– Laquelle, bon Dieu ?

Juve rit de son petit rire énervant, le petit rire dont il accompagnait généralement ses triomphes les plus sensationnels.

– Avec ce renseignement, disait-il, ou je me trompe fort, ou nous allons arrêter Fantômas.

Et comme M. Havard le regardait interloqué, se prenant à douter que Juve fût dans son bon sens, le policier enfin consentit à parler un peu plus clairement :

– Voici mon plan, disait Juve, voici ce que je crains. Voici ce que je crois.

Juve, net, précis, usant de cette concision qui faisait sa force, rappelait à M. Havard la terrible lutte qui s’était livrée, entre lui et Fantômas à propos du portefeuille rouge.

– Depuis la perte du Skobeleff, dit Juve, nous n’avons pas eu un instant de répit. Pas un, si ce n’est à partir du moment où j’ai eu le portefeuille rouge entre les mains, à partir de la parade d’exécution d’Œil-de-Bœuf qui m’a valu de retrouver le portefeuille.