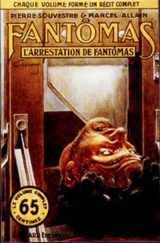

Текст книги "L'Arrestation de Fantômas (Арест Фантомаса)"

Автор книги: Марсель Аллен

Соавторы: Пьер Сувестр

Жанр:

Иронические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)

Moins de trois secondes plus tard, le malheureux baronnet avait cessé de vivre.

Non seulement, en effet, l’assassin ne manifestait aucune émotion, mais même il éclata de rire et y alla de son soliloque :

– Pas un cri, pas une exclamation. J’ai toujours le geste vif, la main sûre. Je puis encore compter faire de jolies choses dans ma vie.

Tout en monologuant, le sinistre bandit ne perdait pas son temps.

Après s’être assuré qu’Ellis Marshall était bien mort, en effet, il jeta le rasoir qui lui avait servi à perpétrer son crime, puis il se dirigea vers le lit où quelques minutes auparavant le baronnet anglais avait déposé le veston qu’il portait le matin même.

C’est avec une visible anxiété que Fantômas s’empara de ce vêtement.

Il le tourna et le retourna dans tous les sens, et, soudain, une exclamation de rage s’échappa de ses lèvres :

– Avoir ourdi toute cette affaire, avoir réussi cette invraisemblable histoire de la salle d’armes, m’être aperçu, grâce à elle, que cet imbécile d’Anglais avait le portefeuille, être parvenu jusqu’à lui, l’avoir tué, et puis que tout cela soit inutile, qu’un inconnu, car je n’ai pu voir ses traits de l’armoire où j’étais dissimulé, ait été plus vif que moi, ait réussi à subtiliser ce portefeuille, c’est vraiment à devenir fou.

***

Si Fantômas, furieux de son échec, exhalait sa mauvaise humeur, le garçon coiffeur qu’il accusait n’avait pas été, quelques minutes auparavant, beaucoup plus satisfait du résultat de la visite qu’il venait de faire à son client anglais.

À peine Ellis Marshall, en effet, avait-il refermé sa porte, que l’extraordinaire garçon perruquier avait changé d’attitude.

Avec une prestesse insoupçonnable chez un individu qui venait de jouer le rôle d’un bavard, il arrachait la perruque, il se dépouillait d’une fausse barbe, de deux sourcils postiches, il pliait son chapeau mou, se coiffait d’une casquette plate, puis, retirant sa veste, il la retournait, l’enfilait à l’envers et, métamorphosé, il se décidait à descendre l’escalier, à sortir de l’immeuble, poussant l’audace jusqu’à saluer la concierge au passage.

Le faux garçon coiffeur, précipitant sa marche, se dirigeait alors vers le square de la Trinité, peu éloigné de l’endroit où habitait Ellis Marshall. Là, avec une extrême émotion, il tira de sa poche le portefeuille rouge d’Ellis Marshall.

Hélas, il suffit de quelques instants pour que son visage changeât du tout au tout d’expression. Le jeune homme, en effet, venait d’ouvrir le portefeuille rouge qu’il tenait dans ses mains, il en vérifiait le contenu et il songea, blême de fureur :

– Miséricorde, je suis joué. C’est bien un portefeuille rouge, mais ce n’est pas le « Portefeuille Rouge ». Ah, nom d’un de nom d’un chien, qui donc alors peut l’avoir ? Bon sang de bon sang, c’est à flanquer sa démission. Voilà que je suis camelot, que je file tous les individus intéressants. Ce matin, j’arrive au bon moment à la salle d’armes pour être témoin du « déchirage » du veston. Ce soir, je me compose un merveilleux personnage de coiffeur, je raconte un boniment invraisemblable à cet excellent Anglais pour éviter de prendre la tondeuse en mains et ne pas avouer avant d’avoir réussi mon vol que je suis totalement incapable de couper les cheveux à quelqu’un. Et tout cela, tout cela, des trésors d’ingéniosité, des merveilles de ruse, tout cela pour rien. Ah, c’est fichant, c’est à devenir merlan pour de bon.

Il se leva brusquement :

– Après tout, mon petit, se déclara-t-il, redevenu joyeux et de bonne humeur, après tout, cela n’a pas d’importance. J’ai échoué aujourd’hui. Je réussirai demain. Demain ou après demain, mais je réussirai ou j’y perdrai mon nom.

Cet homme qui, successivement, avait été camelot, puis garçon coiffeur, qui déployait une telle activité pour rattraper le fameux portefeuille rouge, évidemment donnait dans l’optimisme.

25 – REPROCHES ET FÉLICITATIONS

– Je ne suis pas plus bête qu’un autre, et dans le fond de mon âme, j’estime, même, que je suis plus intelligent qu’un autre. Et pourtant, ma parole, je n’y comprends plus rien du tout. Ah, c’est insupportable, à la fin, de voir comme l’on est secondé. Il faudrait tout faire soi-même.

M. Havard, qui, depuis près de deux heures, dans le silence de son cabinet, étudiait avec une minutie qui prouvait le soin extrême qu’il apportait à tous ses travaux, une pile d’énormes dossiers placés devant lui, repoussa d’un geste las tous les papiers épars, passa la main sur son front, avec le geste d’un homme qui se résigne à ne point tirer au clair une affaire embrouillée.

– Et Juve qui ne revient pas, murmura-t-il, que diable a-t-il encore fait ? Je parie qu’il s’est livré à quelque enquête stupide relativement à la mort de ce malheureux Anglais. Je parie qu’il aura voulu faire du zèle et qu’il va nous amener des complications diplomatiques.

M. Havard, qui avait l’esprit prompt et le geste rapide, brusquement se leva, alla à un gigantesque tableau de sonneries qui pendait à la muraille et, d’un doigt rageur, fit carillonner un timbre dont on entendit l’écho lointain.

Un huissier parut.

M. Havard devait être de fort mauvaise humeur, car c’est d’une voix bourrue qu’il jeta l’ordre que l’on attendait respectueusement :

– Envoyez-moi le chef des Recherches.

Sans bruit, la porte se referma. Elle se rouvrit pour livrer passage à un petit homme, replet, déjà vieux, portant d’énormes lunettes rondes, affecté d’un accent marseillais, qui le rendait à la fois sympathique et grotesque.

– Mon cher monsieur Lerey, commença M. Havard, je vous ai fait demander tout simplement pour avoir le témoignage nécessaire à la paix de ma conscience, le témoignage que voici : oui ou non, monsieur Lerey, comprenez-vous quelque chose aux aventures du portefeuille rouge ?

M. Lerey, qui connaissait parfaitement le caractère du chef de la Sûreté, car il y avait déjà fort longtemps qu’il travaillait sous ses ordres, se garda soigneusement de croire au désespoir de M. Havard.

– Té, monsieur Havard, répondit-il donc au chef de la Sûreté, vous voulez plaisanter, j’imagine, je ne vois pas ce qui peut vous embrouiller en ce moment ? C’est limpide, tout cela, limpide.

Mais M. Havard n’avait pas plaisanté. Il avait même si peu plaisanté en affirmant qu’il ne comprenait plus rien à l’affaire du portefeuille rouge, que le calme satisfait de son subordonné acheva de le mettre en colère :

– Ah vous trouvez que c’est limpide, fit-il en tapant un violent coup de poing sur son bureau. Eh bien, moi, je trouve que vous avez un certain toupet, ou encore un formidable génie, monsieur Lerey. Car, enfin, de deux choses l’une ? Ou vous avez trouvé toutes les explications voulues et vous êtes un grand homme. Ou vous n’avez même pas compris les mystères qui vous entourent, et…

– Et je suis un imbécile ? té, monsieur Havard, il y a peut-être de l’un et de l’autre. J’ai des idées, j’ai des clartés sur la chose. Mais peut-être aussi que je me trompe…

– Eh bien, parlez, mon ami, voyons, d’après vous, qu’est devenu le portefeuille rouge, depuis le moment où le Skobeleffa fait naufrage ? Vous avez lu les rapports de Juve ?

– Je les ai lus, monsieur Havard, et c’est en me fondant sur eux que je vais vous répondre : le Skobeleffnaufragé, notre ami Juve sauve le portefeuille et le cache dans une anfractuosité de la falaise. À ce moment, c’est ce que Juve vous a dit, il part par la route en prenant dans ses poches un faux portefeuille, de façon à attirer les recherches de ses ennemis.

– Après ? Qu’arrive-t-il ?

– Après, monsieur Havard ? Il arrive que le prince Nikita, averti par Juve, se rend en Bretagne pour aller chercher dans la cachette le fameux portefeuille rouge.

– Mais il n’y est plus ? Qui le possède, alors d’après vous ?

– Hé, monsieur Havard, Juve, dans un rapport, vous en a informé. C’est très probablement la fille de Fantômas. C’est elle qui est venue, pendant que Juve s’en allait, reprendre le portefeuille qu’elle lui a vu cacher, et cela est si vrai que, rappelez-vous-en, Juve, persuadé que la jeune fille l’a dissimulé dans la roulotte du père et de la mère Zizi s’en va perquisitionner dans cette roulotte. Vous vous rappelez, monsieur Havard, comment cette perquisition s’est terminée ?

– Naturellement, par la dégringolade de la roulotte, dégringolade provoquée par Fantômas, affirme Juve. Et alors ?

– Alors, monsieur Havard, alors c’est tout.

M. Havard haussa les épaules. Une seconde, il sembla mâchonner entre ses dents quelque apostrophe virulente adressée au chef du Service des Recherches, mais il se contint.

– Alors, déclara-t-il, ce n’est pas tout, monsieur Lerey. C’est même à ce moment, au contraire, que ces affaires deviennent tragiques. Voyons, vous êtes au courant des événements de ce matin ?

– Vous visez, monsieur Havard, la communication de l’ambassade russe ?

– Oui, la communication de l’ambassade, qui m’est arrivée à cinq heures du soir et qui m’apprenait que, par le fait d’un mystérieux hasard, le prince Nikita a failli tuer Ellis Marshall en faisant assaut avec lui à la salle d’armes. Ce qui est au moins étrange, vous en conviendrez, si vous voulez bien penser qu’une heure à peine après l’arrivée de la lettre de l’ambassade, j’apprends que les domestiques d’Ellis Marshall ont retrouvé leur maître mort assassiné, la gorge ouverte d’un coup de rasoir en son domicile. De vous à moi, qu’est-ce que cela vous donne à penser ? Le prince Nikita, d’une part, à onze heures du matin, à la salle d’armes, manquant de tuer Ellis Marshall, un agent qui doit le gêner, manquant de le tuer, vous m’entendez, ratant son coup et puis, deux heures après, ce même Ellis Marshall découvert chez lui, mort assassiné.

– Ce qui me donne à penser ? Hum…

Et, se décidant enfin à riposter :

– Cela ne me donne rien à penser, monsieur Havard.

– Vraiment ? Eh bien, moi, savez-vous ce que j’ai fait en apprenant cet assassinat ?

– Ma foi non, monsieur Havard ?

– Eh bien, je n’ai pas hésité. J’ai fait appeler Juve, et je lui ai dit : « Juve, allez d’urgence chez Ellis Marshall et assurez-vous que c’est bien, comme je le crois, le prince Nikita qui a assassiné ce bonhomme. Si vous en obtenez la preuve immédiatement, nous étouffons l’affaire. »

– Et Juve vous a dit, monsieur ?

– Eh bien, il ne m’a rien dit, pour la bonne raison qu’il n’est pas encore revenu. Le prince Nikita a eu son étrange accident à onze heures du matin, à la salle d’armes. J’ai reçu à trois heures la lettre de l’ambassade me le signalant. À trois heures et demie on me téléphonait la mort d’Ellis Marshall, et Juve partait immédiatement. Depuis, plus aucune nouvelle. Je ne sais même pas ce qu’est devenu Juve.

Or, M. Havard n’avait pas fini sa phrase, que la porte de son cabinet s’ouvrit.

Juve était radieux.

– Quand on parle du loup, monsieur Havard, commença-t-il.

Mais M. Havard n’était pas décidément en état de plaisanter. Il coupa brusquement la parole à Juve pour lui demander :

– Eh bien ? Quel est l’assassin ? Est-ce le prince Nikita qui a tué Ellis Marshall ? Pourquoi ce meurtre ?

Juve, sans se presser, avec un calme merveilleux qui contrastait avec l’énervement de M. Havard, se débarrassa de son chapeau, plia le journal qu’il tenait à la main, puis enfin se laissa tomber dans un grand fauteuil placé face au bureau de M. Havard.

– Chef, dit tranquillement Juve, vous n’y êtes pas.

– Allons donc.

– Mais d’abord, voici qui va singulièrement éclairer votre religion. Monsieur Havard, savez-vous pourquoi Ellis Marshall a été tué ?

– Non. Dites.

– Parce qu’il possédait le portefeuille rouge.

– Ellis Marshall avait le portefeuille rouge ? Vous êtes certain de ce que vous avancez ?

Juve haussa légèrement les épaules, parut hésiter avant de se décider à répondre :

– Ma foi, certain, monsieur Havard, c’est un gros mot. Je ne suis pas certain qu’Ellis Marshall avait « le » portefeuille rouge, mais je suis sûr qu’il possédait « un » portefeuille rouge.

– Allons, expliquez-vous.

Mais Juve avait pour habitude de ne pas se démonter, de ne jamais s’émouvoir. Tout naturellement, d’ailleurs, il poursuivait, d’autant plus calme que son interlocuteur était plus agité :

– Voilà, je m’explique, monsieur Havard.

Et Juve, sans se presser, tranquillement, informa le chef de la Sûreté que s’il avait été fort long à mener son enquête, la cause en était aux multiples démarches qu’il avait cru devoir effectuer.

– Je me suis rendu à la salle d’armes. Il m’a semblé intéressant de savoir, en effet, dans quelles circonstances le prince Nikita avait failli tuer Ellis Marshall.

Et, de plus en plus posément, Juve parla des incidents de la matinée, comment vingt témoins avaient aperçu le portefeuille rouge de l’Anglais au moment où il avait été percé par l’épée du prince Nikita.

– Vous comprenez bien, monsieur Havard, que sachant alors qu’Ellis Marshall avait un portefeuille rouge, je n’hésitai pas à conclure que c’était pour avoir ce portefeuille rouge qu’on avait tué ce dernier ?

– Et alors, alors ? Qu’est-il devenu, ce portefeuille ?

– Vous m’en demandez trop. Ce portefeuille rouge a disparu. J’ai perquisitionné partout chez Ellis Marshall, il n’est plus chez lui, on l’a volé.

M. Havard, dès lors, crut tenir la vérité.

– Vous voyez Lerey, vous voyez que j’avais raison. Le prince Nikita, le matin, a voulu tuer Ellis Marshall pour lui voler ce portefeuille, il a manqué son coup, il l’a recommencé ce soir, et cette fois il l’a réussi. C’est bien votre avis Juve ?

– Pas du tout.

– Ah. Qu’est-ce que vous croyez donc ?

– Parvenu chez Ellis Marshall, je me suis d’abord intéressé à l’examen du corps de la victime. Ellis Marshall est mort, monsieur Havard, d’un terrible coup de rasoir.

– Mais cela ne prouve pas que ce ne soit pas le prince Nikita.

– Évidemment. Tout de même, monsieur Havard, c’était déjà extraordinaire. J’ajoute que, tout de suite, cela devint significatif. Savez-vous ce que j’ai appris, dix minutes après mon arrivée au domicile du mort ?

– Quoi donc ?

– Qu’Ellis Marshall avait reçu la visite d’un soi-disant garçon coiffeur.

Juve alors, longuement, minutieusement, – mais M. Havard ne songeait plus à l’interrompre, – fit le récit de son enquête. Merveilleux d’habileté, Juve avait réussi, dès les premières minutes de son arrivée chez Ellis Marshall, à apprendre par la concierge de l’immeuble chargée de donner les communications téléphoniques, que l’Anglais, quelques heures avant, avait téléphoné à un certain numéro qui était le numéro d’un coiffeur. Juve, naturellement, s’était précipité chez le coiffeur où il avait appris l’invraisemblable histoire du faux garçon perruquier.

Or, ce qui était inintelligible pour le patron du lavatory était au contraire très clair pour Juve.

Si un homme s’était donné comme garçon coiffeur auprès d’Ellis Marshall, qui précisément avait été tué à coups de rasoir, il y avait évidemment beaucoup de chances pour que ce fût ce faux garçon coiffeur qui eût commis le crime.

Revenant au domicile du mort, Juve, fort du renseignement qu’il avait obtenu en interrogeant le patron du lavatory, interrogeait donc, de façon plus précise encore, la concierge d’Ellis Marshall.

Cette femme avait parfaitement remarqué l’entrée et la sortie d’un jeune homme qui, en arrivant, lui avait demandé l’étage où habitait Ellis Marshall, et en sortant l’avait saluée. Elle donnait de lui un signalement détaillé.

– Et ce signalement ne vous dit rien ? Il ne peut pas se rapporter au prince Nikita ? Ce n’est pas lui qui se serait déguisé ?

– Non. Il est absolument indiscutable au contraire que ce n’est pas le prince Nikita qui s’est déguisé en coiffeur. D’ailleurs, je connais, au moins pour l’avoir vu une fois, l’individu qui a commis ce crime.

– Mais qui, qui ? encore une fois…

– Je serais malheureusement bien incapable de vous dire son nom. C’est un camelot, un crieur de journaux, un membre de la pègre.

La déclaration inattendue de Juve causait une si profonde stupéfaction à l’excellent M. Havard que le chef de la Sûreté demeura quelques instants muet, immobile, comme anéanti.

– Ah çà si c’est un membre de la pègre, rien n’empêche que ce ne soit un homme salarié par le prince Nikita ?

– C’est, en effet possible.

– Et, dans ce cas, le prince Nikita serait le principal coupable. Or, le prince Nikita est intangible pour nous, en raison de l’immunité diplomatique, en raison de la mission dont il était chargé.

– Quoi qu’il en soit, monsieur Havard, coûte que coûte, il faut retrouver ce camelot.

– D’accord, Juve, mais comment ? Avez-vous un plan ?

– Oui, monsieur Havard. Ce camelot fréquente les chiffonniers de la plaine de Saint-Ouen. Que diriez-vous d’une rafle, dans ce secteur ?

26 – DESCENTE DE POLICE BARRIÈRE SAINT-OUEN

À moins de deux cents mètres de la barrière de Saint-Ouen, alors qu’on apercevait déjà dans le lointain légèrement brumeux la masse des baraques des chiffonniers, M. Havard qui marchait tête basse aux côtés de Juve, suivi à distance respectueuse par tout un groupe d’officiers de paix que suivait eux-mêmes un épais bataillon d’agents, se retourna brusquement :

– Au rapport, commanda-t-il.

Les officiers de paix se groupèrent autour du chef de la Sûreté qui, le chapeau melon enfoncé sur le front, la canne batailleuse, donnait ses ordres avec cette précision et cette netteté qui font de lui un grand manieur d’hommes :

– Vous avez bien compris, les uns et les autres, ce que nous allons faire ici ? Sous prétexte d’opérations sanitaires, nous incendions le campement des chiffonniers. En réalité, nous avons l’intention tout bonnement d’opérer une rafle, une rafle au cours de laquelle vous devez n’avoir qu’un objectif : arrêter le Camelot dont on vous a distribué le signalement. Arrêter ce camelot, voilà ce que nous voulons. C’est bien compris ?

Les officiers de paix inclinèrent la tête, un murmure courut.

– C’est parfaitement compris, chef.

M. Havard reprit :

– Il va de soi, n’est-ce pas, que ces chiffonniers ne sont pas des assassins, ne sont pas des criminels, que pour la plupart, même, ce sont de braves gens et qu’en conséquence, si vous devez agir, les uns et les autres, avec une main de fer, vous ne devez pas craindre d’employer un gant de velours. La consigne est d’incendier toutes les baraques, et cela, je vous le répète, pour forcer le Camelot à s’enfuir et à tomber entre nos mains, mais la consigne n’est pas de ruiner ces pauvres gens. Ceux qui ont des charrettes doivent pouvoir, très librement, déménager leurs meubles et emporter leurs affaires. Il suffira de surveiller les chargements et de s’assurer que personne ne se glisse dans l’une de ces charrettes pour nous échapper. Vous comprenez toujours, messieurs ? Reste donc à voir la façon dont nous allons procéder. Messieurs, c’est extrêmement simple : les deux officiers de paix, les plus jeunes promus qui se trouvent ici, vont prendre avec eux deux cents agents et faire complètement entourer par des sentinelles placées de cinq mètres en cinq mètres l’ensemble de ces baraques. Les autres officiers de paix vont prendre avec eux cinq agents et s’occuperont d’aller réveiller les chiffonniers dans leurs baraquements, avant d’y mettre le feu. Juve et moi, nous nous tiendrons en permanence au centre même du campement et si jamais une arrestation avait lieu, il vous suffirait d’envoyer un agent nous prévenir. L’un ou l’autre nous viendrons immédiatement. Encore une fois, c’est bien compris ?

L’hygiène est, chez les chiffonniers, un mot dépourvu de tout sens. Ils accumulent avec une négligence effrayante les pires détritus aux portes mêmes de la ville et il est parfois nécessaire, en temps d’épidémie notamment, de désinfecter radicalement leurs agglomérations.

On le fait, il est vrai, le plus rarement possible, car il n’est personne qui n’éprouve une certaine sympathie pour ces humbles mais courageux travailleurs. On le fait toutefois avec une rigoureuse intransigeance lorsqu’il le faut. On brûle tout, on incendie tout. Aux chiffonniers de se retirer, puis de revenir le lendemain édifier à nouveau, avec les matériaux les plus hétéroclites, leurs malheureuses demeures devenues la proie des flammes. Or, il y avait longtemps que le service sanitaire de la Ville de Paris réclamait de la Préfecture de police et du ministère de l’Intérieur l’autorisation de procéder à une semblable épuration.

Lorsque la veille, Juve, en revenant de l’enquête faite au domicile d’Ellis Marshall assassiné, avait conclu que le Camelot, le Camelot ami des chiffonniers, devait être l’auteur du crime, il avait demandé à M. Havard d’opérer une vaste rafle à la porte de Saint-Ouen M. Havard avait promis. Le lendemain soir, Juve recevait un petit mot du chef de la Sûreté l’informant que l’opération allait être encore plus radicale, car non seulement on ferait rafle, mais encore on incendierait, ce qui ne pouvait qu’ajouter à l’efficacité des recherches.

***

Les malheureux chiffonniers qui, de temps immémorial, s’installent sur les « terrains de zone » pour y construire les pittoresques baraquements dans lesquels ils vivent leur misérable existence, sont souvent l’objet de poursuites analogues.

À pas précautionneux, se gardant de faire le moindre bruit, évitant de causer, les agents, sous l’ordre des deux officiers désignés par M. Havard, venaient d’envahir, d’investir plutôt, le campement des biffins.

De distance en distance, un agent avait été placé, revolver au poing. Il avait reçu la consigne stricte de ne laisser passer personne, de renvoyer à l’un des deux officiers de paix commandant la manœuvre tous ceux qui, dans quelques minutes vraisemblablement, reflueraient devant l’incendie.

Moins de dix minutes après qu’il eût donné ses ordres, M. Havard, qui s’entretenait avec Juve au centre du campement des chiffonniers, portait à ses lèvres un sifflet d’argent et en tirait deux coups stridents et prolongés.

C’était le signal des opérations. C’était aussi le commencement des scènes les plus pénibles qu’il soit possible d’imaginer. De toutes parts, en effet, aux coups de sifflet du chef de la Sûreté, les officiers de paix entourés d’agents se précipitaient, heurtant à la porte des cabanes.

Il était à peu près minuit. Les chiffonniers qui s’étaient couchés à six heures du soir et ne devaient commencer leur travail qu’à quatre heures du matin, s’éveillaient, ne comprenant rien à ce qui se passait.

– Ouvrez, au nom de la loi.

– Mais qu’y a-t-il ?

– On vous le dira tout à l’heure.

Les portes s’entrebâillaient, des faces effrayées dévisageaient avec des yeux d’épouvante l’uniforme des gardiens de la paix, puis des protestations s’élevaient.

– Mais qu’est-ce qu’on nous veut ?

– Nous sommes d’honnêtes gens.

– Alors, on ne peut plus dormir tranquilles.

Les agents n’avaient point le temps de s’attarder à donner des explications.

– Allez, criaient-ils, dépêchez-vous. Par ordre du service sanitaire, on va mettre le feu à votre cambuse. Emportez ce que vous avez de plus précieux.

Et, à ces paroles, des lamentations éclataient, des pleurs, des grincements de dents. Les agents venaient d’allumer des torches de résine dont la flamme fumeuse avait des éclats rougeoyants.

En moins d’un quart d’heure, tout le camp des chiffonniers fut sur pied et l’exode commença.

Il y avait là de pauvres vieux, à demi infirmes, qui s’éloignaient en s’appuyant sur des béquilles branlantes et qui n’emportaient pour tout bien que leur crochet, leur hotte, il y avait des enfants qui pleuraient, terrifiés, s’accrochant aux jupes de leurs mères qui, blêmes, à moitié vêtues, avec des figures de haine et de colère, s’en allaient, abandonnant les quelques planches qui constituaient tout leur avoir, se demandant où aller passer la fin de la nuit et ce qu’elles deviendraient le lendemain.

Le désespoir pourtant qui se lisait sur certaines figures n’était pas général heureusement.

Si certains chiffonniers s’affolaient à l’idée de l’incendie qu’on leur annonçait, d’autres, plus habitués aux mesures de la Préfecture, qui avaient déjà vu trois ou quatre opérations analogues, n’y prêtaient pas grande importance, ne se faisaient guère de souci :

– Bah, disaient-ils, on nous chasse, cette nuit, mais on sera revenu demain. Ce n’est pas la peine de se faire du mauvais sang.

***

Deux heures plus tard, le campement des chiffonniers était entièrement évacué.

Les agents ayant chassé les derniers retardataires, torche en main, mettaient le feu aux baraques.

– Juve ? Savez-vous que c’est une affaire ratée ?

– J’en ai bien peur.

– Notre investissement était parfait, tous les chiffonniers qui ont été expulsés ont passé devant nos hommes et pourtant nous n’avons pas pris le Camelot.

Juve hochait la tête, vexé.

– Vous avez raison, monsieur Havard, c’est une affaire ratée. Il ne reste plus personne dans le campement ?

– Non, je ne crois pas.

– Vous restez encore, monsieur Havard, ou vous regagnez la Préfecture ?

– Bah, je n’ai plus rien à faire, nous n’avons plus rien à faire ici. Venez-vous, Juve ?

– Je viens, monsieur Havard.

M. Havard s’était lourdement trompé en affirmant à Juve que l’affaire était manquée, qu’il ne restait plus personne dans le campement.

Quelqu’un se trouvait encore au centre même des baraquements qui flambaient de toutes parts et dont s’étaient retirés, peu à peu, tous les chiffonniers, puis les agents.

Qui était-ce ?

Alors que les agents frappaient rudement à la porte de la cabane habitée par l’Accapareur, la fille de Fantômas, souple et rapide, avait bondi hors de son lit, puis sauté par la fenêtre, courant à toute vitesse vers le fond du jardinet où l’on entassait les matériaux.

La fille de Fantômas, en effet, ne se trompait nullement sur la nature des événements qui survenaient.

– Une rafle, murmura-t-elle, c’est une rafle.

Et immédiatement, avec cette présence d’esprit dont elle avait maintes fois donné la preuve, Hélène s’élança vers une sorte de monceau de vieilles ferrailles dans laquelle elle fouilla avidement.

– Je parie, murmurait-elle, je parie que c’est encore Juve qui est la cause de cette aventure. Mais il ne l’aura pas.

Elle était superbe à voir en ce moment, l’extraordinaire jeune fille. À peine vêtue, ses longs cheveux flottant au vent, le visage contracté par une expression de volonté farouche, avec une force que décuplait son énervement, elle remuait les lourdes pièces de fer.

Et soudain, comme elle déplaçait une énorme plaque de tôle qui gisait là, elle eut un cri de triomphe :

– Le voilà. Ils ne l’auront pas. Je le sauverai ou je périrai.

Hélène, agenouillée, ramassa, caché sous une pierre, le fameux portefeuille rouge qui devait décider du sort de la Russie, le portefeuille repris chez l’équarrisseur.

Il lui avait fallu cependant près de vingt minutes d’un travail affolé pour déplacer le tas de ferraille, pour parvenir jusqu’à la cachette du portefeuille. C’était miracle que les agents ne l’eussent point entendue. C’était miracle qu’on ne se fût pas précipité sur elle. Mais sa situation, à vrai dire, n’était pas meilleure pour cela.

De tous côtés, les agents couraient, les chiffonniers fuyaient.

– La rafle, répéta Hélène, si j’essaie de franchir le cercle des gardiens de la paix, j’ai grande chance d’être arrêtée. Que faire ?

La jeune fille eut soudain une idée de génie. Elle franchit d’un bond la petite barrière clôturant la courette où elle se trouvait, elle courut à perdre haleine dans la direction de la cabane qu’habitaient maintenant le père et la mère Zizi.

– Ils ont beaucoup de matériel, songeait Hélène. À coup sûr on leur prêtera une charrette pour sauver tout cela. Ce serait une bien grande malchance si je ne pouvais cacher le portefeuille à son bord.

La fille de Fantômas, sortie du jardin de l’Accapareur, suivit en courant les ruelles qui traversaient le campement des chiffonniers. Les agents qui avaient commencé par réveiller les biffins du côté de la porte de Paris, avaient repoussé ceux-ci dans la direction opposée. Les ruelles où passait la fille de Fantômas étaient déjà désertes.

Or, comme la fille de Fantômas, à bout de souffle, courant aussi vite qu’elle le pouvait, voulait traverser un jardin abandonné, elle entendit une exclamation de colère :

– Ah, la garce, cette fois-ci elle ne m’échappera pas !

Hélène n’eut même pas le temps de tourner la tête.

Elle ressentit brusquement une violente douleur à la nuque. Elle comprit qu’on venait de lui asséner un coup de poing à assommer un bœuf.

À demi morte, la fille de Fantômas tomba sur le sol de tout son long. Et c’est dans un brouillard rouge qu’elle distingua, penchée sur elle, la face bestiale de Jean-Marie, qui, rudement, arrachait son corsage, s’emparait du portefeuille qu’elle y avait caché, de Jean-Marie qui riait, qui soudain se redressait, qui culbutait.

Hélène n’en vit pas plus. Elle s’évanouit.

Près d’elle, l’incendie flambait le paysage de carton et de bois.

***

– Brute, misérable.

Au moment où Jean-Marie, qui, depuis le début de la rafle, se précipitait sur Hélène et lui assénait un terrible coup de poing, un homme s’était élancé.

Il avait saisi Jean-Marie au collet, d’une poussée il le relevait, il le frappait au visage :

– Tu vas mourir.

– Maître ! Fantômas !

Jean-Marie, titubant, abruti par les coups que lui assénait Fantômas, qu’il reconnaissait fort bien, l’ayant déjà vu grimé en chiffonnier, recula, incapable de résister.

Il aurait expié sur l’heure le mal qu’il venait de causer à la fille du bandit, si des silhouettes de gardiens de la paix n’avaient fait leur apparition.

– Allons, vous autres, foutez-nous le camp. Vous voulez donc vous faire pincer par l’incendie ?

Jean-Marie déjà en avait profité pour fuir.

Indifférent aux flammes qui tourbillonnaient au-dessus de sa tête, à la fumée qui devenait asphyxiante, à la mort qui peut-être le guettait, Fantômas était agenouillé auprès de sa fille évanouie. Et lui, le Maître de l’Effroi, lui, le Roi de l’Épouvante, lui, que rien n’avait fait frémir, il appelait d’une voix infiniment douce :

– Hélène ? Hélène ? ma fille ? qu’as-tu ? je t’en prie ? qu’as-tu ?

– Ah nom de Dieu, je m’en doutais.

Les agents n’avaient pas disparu qu’un nouveau personnage, qui jusqu’alors, probablement avait échappé à la rafle, faisait son apparition, considérait par-dessus la haie le bandit toujours agenouillé près de sa fille. C’était un jeune homme qui ne devait pas appartenir au monde des chiffonniers, car il se sauvait devant l’incendie, les bras vides.