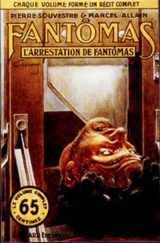

Текст книги "L'Arrestation de Fantômas (Арест Фантомаса)"

Автор книги: Марсель Аллен

Соавторы: Пьер Сувестр

Жанр:

Иронические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)

Fantômas, en entendant parler, avait levé la tête :

– Qui êtes-vous ? que voulez-vous ?

Or, le jeune homme ne semblait nullement ému par la vivacité de ces questions.

– Elle a écopé ? dit-il, c’est la fille au père et à la mère Zizi, hein ?

Et, tout en parlant, le jeune homme, à son tour, franchit la haie et s’approcha.

– Si c’est pas malheureux, continua-t-il, de penser que l’on peut cogner comme ça sur une enfant : heureusement, ça ne sera rien, un étourdissement, mais il faudrait pas la laisser là ?

– Ah ça, qu’est-ce que ça vous fait que cette jeune fille soit malade ? qui êtes-vous donc ?

– Qui je suis ? mon vieux, je pense que mon nom ne vous renseignera pas beaucoup, et quant à ma profession, elle n’a rien d’intéressant. J’suis camelot, pour vous servir. Mais ça n’est pas tout ça, faudrait voir moyen, patron, d’emporter un peu plus loin la donzelle. À rester là, nous allons nous faire griller tous les trois comme de vulgaires canards. Grouillons-nous.

Mais Fantômas ne semblait nullement disposé à donner son aide au camelot.

Depuis quelques instants, en effet, il profitait des lueurs aveuglantes de l’incendie pour dévisager avec une fixité étrange le jeune homme qui lui proposait de l’aider à sauver sa fille.

– Le Camelot, dit-il à mi-voix, mais je le reconnais, c’est lui, lui.

Brusquement, Fantômas se leva à son tour. Plus brusquement encore, il traversa en courant le jardinet, il disparut, laissant sa fille aux mains du jeune homme.

Et celui-ci, stupéfié, l’entendit crier :

– C’est Hélène, je vous la confie, sauvez-la. Moi, je n’ai que le temps de m’échapper.

***

– Ah nom de Dieu, brigadier, croyez-vous que c’était juste ?

– Oui, oui. Il avait bien combiné son coup.

– Quelle crapule.

– Vous avez raison, brigadier. Des gaillards comme ça, c’est vraiment pain béni quand on peut les prendre sur le fait. Celui-là n’y coupera pas. C’est la guillotine.

– En effet. Ça sera la guillotine.

– Ou les travaux forcés à perpète.

– Comme de juste.

… La plaine de Saint-Ouen n’était plus qu’un immense brasier d’où montaient vers le ciel des tourbillons de fumée rabattus par un vent implacable.

Les agents qui venaient de procéder à la rafle se retiraient enfin, rentrant à Paris, harassés, et c’étaient deux d’entre eux qui devisaient de la sorte, joyeux.

Alors que l’incendie battait son plein, en effet, alors que M. Havard, en compagnie de Juve, se décidait à quitter le campement des chiffonniers, une scène étrange avait eu lieu, qui avait profondément satisfait les braves gardiens de la paix.

L’un d’eux avait aperçu, marchant avec précaution au milieu des cabanes croulantes, des décombres de toutes sortes, un homme, un homme jeune, qui portait sur ses épaules, ployant sous ce faix, une femme à demi évanouie. D’abord, un mouvement d’enthousiasme pour le courage du sauveteur avait voulu que tous les braves gardiens se précipitassent en avant pour aider l’inconnu à tirer la femme du brasier. Ce mouvement, par malheur, n’avait pas duré.

En venant à la rafle les agents avaient reçu des instructions fort précises et ils ne pouvaient être victimes d’une erreur.

– Le Camelot, c’est le Camelot.

Ce cri, poussé d’abord par un seul agent, était en un instant sur toutes les lèvres.

Oui, ce sauveteur était bien le Camelot, recherché, le Camelot qui avait motivé la rafle, qui s’échappait, feignant de sauver une femme pour passer à la faveur de l’apitoiement général.

Les agents se précipitèrent sur lui. Le Camelot était bousculé, presque passé à tabac. Assailli de vingt côtés à la fois, il n’eut pas le temps de se défendre.

L’attaque violente, cependant, dont il était victime de la part des gardiens de l’ordre ne pouvait se prolonger. Bientôt, le Camelot se vit passer les menottes.

– Mais enfin, demanda alors en haletant le Camelot, qu’est-ce que vous avez donc tous, à vous acharner contre moi ? qu’ai-je fait ? je sauvais une malheureuse chiffonnière. J’imagine que ce n’est pas défendu ?

Ce qu’il avait fait, le Camelot devait l’apprendre rapidement.

– Ah, ah, mon gaillard, vous voulez faire le malin ? vous rouspétez ? vous demandez pourquoi l’on vous « chauffe » ? répondit un des brigadiers, eh bien, on va vous le dire. Vous avez assassiné Ellis Marshall. Et c’est tout bonnement pour arriver à vous pincer qu’il y avait une rafle ce soir.

Le brigadier s’attendait bien à surprendre son prisonnier, en lui faisant d’aussi nettes révélations, mais il ne s’attendait pas à une stupéfaction pareille à celle qui se lisait sur le visage du Camelot.

– C’est à cause de moi qu’il y avait rafle ? répétait le jeune homme, bégayant presque d’étonnement, et je suis accusé d’avoir tué Ellis Marshall ? mais vous êtes fous. Vous ne savez donc pas qui je suis ? Jérôme Fandor. Menez-moi vers Juve, que diable.

Fandor, car c’était bien Fandor, en effet, qui, depuis longtemps caché dans la pègre pour mieux surveiller la fille de Fantômas, incarnait le personnage du Camelot, qui avait été en « camelot » chez le père Grelot, en « camelot » encore à la salle d’armes, puis s’était grimé en garçon coiffeur pour voler à Ellis Marshall le faux portefeuille rouge. Fandor se démenait comme un beau diable.

– Menez-moi vers Juve, hurla-t-il, menez-moi vers Juve.

– Vers le Président de la République aussi ? Si Juve veut vous voir, mon lascar, il saura bien où vous retrouver. Au Dépôt, allez.

***

– Lui, lui, lui.

Au moment où les agents se précipitaient sur Jérôme Fandor pour l’arrêter, la fille de Fantômas, qui reprenait à demi connaissance, ne savait même qui l’aidait à se sauver, fit un effort sur elle-même pour s’arracher à l’assoupissement qui la faisait encore incapable de se défendre.

On entraînait Fandor, elle était rudement étendue sur le sol. Pendant quelques minutes, nul ne s’occupait plus de la jeune fille tant on mettait d’acharnement après le Camelot.

La fille de Fantômas profita naturellement de l’extraordinaire tumulte. Abandonnée, couchée sur un talus herbeux longeant une route, elle rampa, elle avança en dépit des ronces, des pierres, se traînant sur ses genoux, tressaillant aux moindres bruits, croyant toujours qu’on allait la poursuivre.

Vingt minutes plus tard, cependant étant suffisamment loin pour ne plus avoir à redouter d’être appréhendée par la police, la fille de Fantômas se releva, prit sa course et, dans le petit jour qui commençait à pointer, droit devant elle, sans même savoir où elle allait, partit, éperdue. Hélène, la rage au cœur, le désespoir dans l’âme, venait de s’apercevoir qu’elle ne possédait plus le portefeuille rouge. Qui l’avait pris ?

Était-ce l’homme qui l’avait à demi assommée d’un coup de poing ? Était-ce au contraire celui qui l’avait sauvée des brutalités de son agresseur ? Était-ce enfin le jeune homme qui, en dernier lieu, l’avait tirée des flammes de l’incendie ?

La fille de Fantômas, au sortir de son long évanouissement, n’en savait rien.

Elle ne savait plus qu’une chose, la malheureuse : c’est que la Fatalité s’appesantissait sur elle, c’est que, quoi qu’elle fît, il en résultait toujours d’effroyables aventures.

Et elle fuyait le destin, elle fuyait le sort, affolée, incapable de réfléchir davantage, prise de ce besoin d’aller plus loin que connaissent tous ceux qui ont eu peur, terriblement peur, dans leur vie.

La fille de Fantômas marcha de longues heures à l’aventure. Elle finit pas rejoindre une ligne de chemin de fer où des trains de marchandises sur des voies de garage semblaient attendre un prochain départ.

La fille de Fantômas n’hésita pas. Coûte que coûte, désireuse de fuir Paris, elle se faufilerait sous un wagon, elle s’attacherait aux essieux d’un fourgon.

– Le train m’emportera, pensait-elle, m’emportera loin de tous, loin de mon père que je hais, loin de Juve que je crains, loin de Fandor que j’aime. On m’oubliera. J’oublierai.

27 – LE HANGAR ROUGE

C’était un hangar banal d’aspect et qui, certes, n’aurait pas retenu l’œil du passant si sa renommée n’eût été universelle, si chacun n’avait connu sa lugubre destination.

À peine les lourdes portes qui le fermaient étaient-elles ouvertes timidement, juste ce qu’il était nécessaire pour permettre à un homme de passer – car ces portes semblaient ne devoir jamais s’ouvrir larges qu’à de rares instants fixés par un destin immuable – que l’on pénétrait dans une sorte de vaste bâtiment où l’obscurité régnait, quasi perpétuelle, le jour ne pouvant s’y infiltrer qu’avec parcimonie par d’étroits vasistas grillés de fer, protégés, de plus, au moyen d’épais treillages.

Il faisait noir dans ce hangar et l’œil le plus perspicace n’aurait d’abord rien pu y découvrir qui fût de nature à alarmer le plus pusillanime des visiteurs. La pièce semblait vide. Il fallait quelques minutes pour arriver à distinguer dans cet antre quelques caisses de bois numérotées de chiffres gigantesques, puis, dans le fond, deux vieilles voitures peintes en vert sombre, couvertes de poussière, qui ne devaient servir que rarement.

Rien de tout cela n’était effrayant. Non, rien. Et pourtant, il suffisait de pénétrer dans ce hangar, de respirer quelques secondes son atmosphère pour qu’un frisson vous prît à la nuque, vous courût au long de l’échine, vous secouât jusqu’à l’âme, vous tenaillât, vous torturât, mît devant vos yeux d’étranges visions, d’effarantes hallucinations, des visions de matins pâles, blafards, de matins où le petit jour éclairait d’horribles tragédies, se passant dans un immuable décor, le décor d’une hideuse machine dressant sans cesse vers le ciel ses bras rouges et réclamant toujours, inlassable, assoiffée, de nouvelles victimes.

Ce hangar où nul ne pénétrait que de temps à autre, furtifs, se dissimulant, paraissant honteux d’y entrer, quatre hommes, les passants se le montraient du doigt. Ce hangar sinistre dont les enfants se détournaient, que les chiens flairaient avec un hululement lugubre, ce hangar qui se dressait au centre de la rue de la Folie-Regnault, en plein Paris, c’était le hangar de « La Veuve », le logis de la Guillotine, l’atelier officiel de Monsieur de Paris, de Deibler, de ses aides, du bourreau et du bourreau-valet.

Perpétuellement silencieux, abandonné à de longs sommeils, hanté sans doute par de terribles apparitions, le hangar de la rue de la Folie-Regnault, où dormaient les deux guillotines mises par l’État à la disposition du bourreau, l’une pour Paris, l’autre pour la province, s’éveillait cependant certains soirs, et ces soirs-là, dans le quartier, une agitation fébrile se produisait immanquablement, cependant que circulaient des bruits de mort, des bruits d’exécution.

Les commerçants qui avoisinaient le hangar de la « Veuve », suivant la dénomination adoptée par tous, tiraient alors de leur sinistre voisinage des profits extraordinaires. Étant sur les lieux, et par conséquent à même de surveiller facilement les allées et venues du bourreau, bon nombre d’entre eux étaient chargés, moyennant une modique rétribution, de prévenir les journaux chaque fois que Deibler ou ses aides visitaient le Hangar Rouge.

Les reporters alors arrivaient à la chasse des informations, pistaient Deibler, accompagnaient les fourgons qui, au petit jour, s’éloignaient du hangar sinistre, et de la sorte, le lendemain, ils savaient où l’on exécutait, pouvaient s’y rendre et publier de sensationnels reportages sur la façon dont on avait tué… tué, légalement.

Le Hangar Rouge.

Bien qu’il s’abritât avec un soin extrême, une quasi-honte de lui-même, derrière des portes impénétrables, il avait presque une vie à lui, une existence propre. Le Hangar Rouge pesait sur tout le quartier du poids formidable de son horreur, de la crainte qui naissait des sinistres objets qu’il conservait jalousement. De temps à autre, des étrangers intriguaient pour obtenir du bourreau le droit d’en franchir le seuil, mais rares étaient ceux qui obtenaient la permission souhaitée, plus rares encore ceux qui, l’ayant eue, osaient entrer par la porte qui conduisait jusqu’au hangar, jusqu’au Hangar Rouge, ce hangar où dormaient les guillotines, les machines à tuer, les « Veuves » qui, toujours, appellent des amants, les serrent une fois contre leur poitrine puis les rejettent à l’oubli des cimetières.

***

– Jean-Marie, puisque vous ne connaissez pas encore « le travail », je vous conseille tout bonnement de m’aider à essuyer les pièces. Vous verrez ensuite comment se monte la machine, car je vais la dresser ce soir même, ici, dans le hangar, afin de m’assurer qu’elle fonctionne. Nous la démonterons ensemble demain matin. Faites attention. J’imagine que vous n’avez pas de sottes frayeurs ?

– De la frayeur, monsieur Deibler ? Vous voulez plaisanter. Dites que je suis aux anges. Vous savez bien ce que je vous ai avoué le jour où nous avons fait connaissance ? Je n’ai qu’une passion, moi, le sang, l’odeur du sang, la tiédeur du sang. Ah, ma foi, monsieur Deibler, je vous assure que je n’ai aucune terreur. Non, ce n’est pas la guillotine qui me fera jamais frissonner, moi, au contraire, enfin, je veux dire : qui me fera frissonner de peur.

À sept heures du soir, M. Deibler était venu mystérieusement en compagnie de ses quatre valets au Hangar Rouge. Son arrivée était ce soir-là presque passée inaperçue, car il ne venait jamais aussi tard.

À l’intérieur du Hangar Rouge, M. Deibler et ses aides, le plus tranquillement du monde et comme accomplissant une besogne fort ordinaire, préparaient la guillotine, la montaient lentement, s’assurant que l’humidité ne l’avait pas détériorée, que le couteau glissait irréprochablement au long de ses bras, que la bascule jouait librement, qu’au cours de la prochaine exécution, enfin, aucun incident ne viendraient entraver l’œuvre de justice.

– Jean-Marie, appelait M. Deibler de temps à autre. Regarde bien, ce n’est pas compliqué, mais encore il convient de ne point faire de gaffes. Tu vois ? Ce montant se visse de cette manière, et celui-ci se place ainsi.

Jean-Marie recevait des mains des autres aides, les unes après les autres, les différentes pièces des bois de justice.

Et de la sorte, dans le Hangar Rouge où M. Deibler venait d’allumer trois falots qui répandaient une lueur blafarde, le bourreau et ses aides, paisiblement, travaillaient à leur travail sinistre, auquel ils étaient loin d’ailleurs d’attribuer le caractère lugubre qu’on lui prête habituellement.

– Le couperet, disait M. Deibler, qui maniait avec indifférence, dans ses fortes mains, le tranchet triangulaire qui glisse entre les bras de la « Veuve », le couperet, Jean-Marie, regarde comme je le monte ? Tu vois ? c’est enfantin. Il suffit de le hisser, de l’arrêter sur le cliquet, et, crac ! au moment d’opérer, quand on presse sur le déclic, il glisse avec une rapidité d’éclair. Hop, tu as bien vu ? je te dis que c’est enfantin.

C’est enfantin.

M. Deibler aimait cette expression.

– Je ne décide rien, disait-il souvent, j’exécute. Je ne suis pas le cerveau, je suis la main. Que je sois ou non partisan de la peine de mort, on n’a même pas à s’en préoccuper. Ma profession est d’être bourreau. Je suis bourreau. Et voilà tout.

Tels n’étaient pas les sentiments de Jean-Marie…

Lorsque, M. Deibler, en effet, frappé de l’insensibilité de l’apache contemplant, sans un tressaillement la mort de son camarade, était entré en relation avec lui, il ne s’y était pas trompé. M. Deibler avait estimé que cet homme ferait un parfait valet de guillotine, qu’il serait à l’abri de toute nervosité, de toute émotion même. Il avait vu juste.

Au cours de la répétition sinistre que le bourreau faisait dans le Hangar Rouge, Jean-Marie, en effet, maniant pour la première fois les montants de la « Veuve », sentant le contact des bois gluants de sang, prêts à en boire encore, ne tressaillit même pas.

Jean-Marie n’était encore venu au Hangar Rouge que quelques fois. On eût juré qu’il était familier du sinistre local.

– Excellente recrue, pensait d’ailleurs le bourreau en contemplant son nouvel aide.

Et, tout naturellement, comme s’il n’avait point communiqué une nouvelle d’importance, M. Deibler instruisait l’apache :

– Jean-Marie, la guillotine que nous venons de monter est celle qui fonctionne à Paris, celle dont nous nous servons le plus communément, en somme celle qui, probablement, tranchera le cou du Camelot d’ici à quelques mois, si, comme il est probable, ce criminel est condamné à mort par le jury, lorsqu’il passera en Cour d’Assises. Allons dîner. Nous reviendrons d’ici une heure et nous monterons l’autre guillotine, celle dont nous nous servirons dans trois jours, celle que nous utiliserons à Quimper pour guillotiner cet autre criminel, Œil-de-Bœuf, condamné à mort pour avoir assassiné un officier russe.

– Vingt dieux, patron, alors, ce soir, nous aurons à monter deux guillotines ? Ah, c’est une belle journée.

Et la brute pensait ce qu’elle disait, s’applaudissait d’avoir la perspective de travailler toute une nuit à sa lugubre besogne, à la toilette de la « Veuve ».

***

Il y avait quelque temps déjà que M. Deibler et ses aides s’étaient retirés du Hangar Rouge. Or, soudain, la porte grinça.

Un homme, prenant garde de faire du bruit, se glissa à l’intérieur du local, tira la porte sur lui, craqua une allumette, enflamma un falot et vint se camper devant la guillotine dressée au centre du hangar.

C’était Jean-Marie.

Jean-Marie, alors qu’il se rendait à un restaurant voisin pour dîner en compagnie de M. Deibler, s’était brusquement arrêté, fouillant les poches de sa veste :

– Tiens, j’ai oublié mes cigarettes.

Et tout naturellement, il pria le bourreau :

– Donnez-moi la clef, patron, je cours les prendre et je vous rejoins.

M. Deibler n’avait pas fait de difficultés. Il avait déjà envoyé deux ou trois fois Jean-Marie faire des commissions au Hangar Rouge, et la sinistre brute s’en était parfaitement acquittée. M. Deibler, sans méfiance, confia sa clef.

Mais était-ce bien pour chercher des cigarettes oubliées que Jean-Marie revenait au hangar ?

À peine la porte était-elle refermée, à peine était-il certain d’être seul, face à face avec la guillotine, que Jean-Marie parut saisi d’une sorte de joie indéfinissable et folle.

Debout devant la guillotine, tremblant de tous ses membres, il contemplait fixement la hideuse machine, la caressait du regard, la scrutant dans ses moindres détails et bientôt, entraîné par son émotion, il l’apostrophait à haute voix :

– Te voilà donc, disait-il, machine de mort, machine qui tue, machine qui aime le sang autant que moi, plus que moi. C’est ton couperet qui, dans un éclat d’acier, tranche les cous, mord les chairs, broie les os et répand des ruisseaux de ce sang rouge que, toi et moi, nous aimons à respirer. Te voilà, machine rouge, devant qui tous se troublent, devant qui tous s’effarent, devant qui tous suent de peur et que, moi je contemple avec la tranquillité de l’indifférence, avec la joie de la curiosité, avec la volupté du désir.

Assurément, Jean-Marie était fou.

C’était un fou véritable qui tournait et retournait autour de la guillotine ; c’était un regard de folie qu’il promenait sur les montants de bois rouges, et c’était un geste de dément qui, tout d’un coup, faisait qu’il se précipitait sur le bâti du sinistre couperet, qu’il étreignait de ses bras, qu’il collait ses lèvres à la planche de la bascule.

C’était un démoniaque, que Jean-Marie.

Tandis qu’il tenait ainsi embrassée la guillotine, la machine de mort, il râlait :

– Écoute, écoute, dans trois jours, au petit matin, on te dressera, toi ou ta sœur, sur une place de province. Dans trois jours. Entends-tu ? Tu tendras tes bras sanglants vers le ciel. Je serai là, moi, ton valet. Ils seront là, tes autres serviteurs. Nous t’entourerons de tous nos soins et de toutes nos précautions. Et puis, soudain, il y aura un roulement de tambour, les soldats que l’on aura mis en piquet d’honneur autour de toi présenteront les armes. Et l’on descendra de voiture le condamné. Et l’on t’amènera, pour tes noces rouges, mon ancien camarade, cet Œil-de-Bœuf, cet Œil-de-Bœuf dont tu es dès maintenant assurée de broyer la vie, de trancher la tête.

Et Jean-Marie, comme pris d’une exaltation satanique, s’agrippant aux montants de la guillotine, se collait à la planche de la bascule, s’y couchait, léchait le couperet du regard, répétant d’une voix que le silence enflait en échos prodigieux :

– Dans trois jours, entends-tu, guillotine ? Dans trois jours. Tu fonctionneras, tu rempliras ta besogne de tueuse, tu tueras, et ce sera moi, ton valet qui aurai l’honneur d’essuyer tes lèvres sanglantes, d’éponger ton couperet éclaboussé. Dans trois jours. Tiens, déjà, guillotine, je t’avais confié ce à quoi je tiens le plus au monde. Mais que m’importe ? cela, ce n’est pas ton affaire, cela, tu t’en moques. Tiens, tu n’as qu’un souci, sans doute, c’est de tuer et de tuer encore. Ah, comme tu serais contente, Machine Rouge, machine qui, d’un seul geste, crée de la mort, si tu pouvais m’entendre. Dans trois jours, je te dis que, dans trois jours, tu tueras.

Mais, comme arrivé au paroxysme de son attaque de folie, Jean-Marie répétait, affolé : « Dans trois jours, dans trois jours », brusquement, dans le silence du hangar que troublaient à peine les éclats de voix de la brute, des paroles railleuses et terribles à la fois résonnèrent :

– Dans trois jours, ou tout de suite ?

Et en même temps, avant que Jean-Marie eût seulement pu tressaillir, il était pris aux épaules, les courroies de la bascule l’attachaient sur la planche fatale, ses chevilles étaient immobilisées. Jean-Marie était lié sur la guillotine.

– Dans trois jours ? répétait alors la voix ironique, tu crois véritablement, Jean-Marie, que dans trois jours seulement cette guillotine, que tu aimes d’un amour insensé, épouvantable, fou que tu es, que dans trois jours seulement elle fonctionnera ? Ah çà, Jean-Marie, tu t’imagines donc que je ne sais plus vouloir ? que j’allais tranquillement te laisser jouir de ta vie de valet de bourreau ?

Jean-Marie, lié sur la bascule, avec des yeux hagards, des yeux où la peur mettait un vertige effroyable, regarda celui qui lui parlait.

Il était sorti de l’ombre et il paraissait faire partie de l’ombre elle-même. On ne voyait de lui qu’une silhouette, mais cette silhouette, il n’était pas besoin de la contempler à deux reprises, légendaire et terrible.

Elle était connue de tous et redoutée de tous, en effet, cette silhouette, cette silhouette d’un homme jeune, souple, leste, vigoureux, dont le visage était masqué d’une cagoule noire, qui était vêtu d’un maillot collant noir, et qui était ganté de noir.

Jean-Marie reconnut le Maître de l’Épouvante.

Livide, d’une voix haletante, il voulut demander :

– Mais qu’avez-vous ? pourquoi ? par pitié déliez-moi ?

– Te délier ? user de pitié ? ah ça, Jean-Marie, mais tu deviens fou ? Tu as oublié ?

– Maître, je vous en supplie.

– Tais-toi et écoute ce que j’ai à te dire, Jean-Marie. Tu es le valet de guillotine, tu aimes ton métier, or, il se trouve que dans trois jours – dans trois jours, tu le disais tout à l’heure – tu vas avoir à exécuter, à Quimper, un homme qui est innocent des crimes qu’on lui reproche, un homme qui m’a fidèlement servi, un homme que je veux sauver, Œil-de-Bœuf. Dis-moi, Jean-Marie, peux-tu t’engager sur l’honneur à sauver Œil-de-Bœuf ? Je ne peux pas laisser guillotiner l’un de mes lieutenants, peux-tu me promettre, toi, toi que je tiens en ce moment à ma merci, de m’aider à le sauver ? Veux-tu faire en sorte que la guillotine, cette guillotine sur laquelle tu es couché, ne fonctionne pas lorsque Deibler, à la sinistre minute, pressera sur le déclic ?

– Mais cela ne sauverait pas Œil-de-Bœuf ?

– Si. Au moment où Œil-de-Bœuf sera couché sur cette bascule, au moment où Deibler pressera le déclic, si le déclic ne fonctionne pas, Œil-de-Bœuf est sauvé. L’usage veut, Jean-Marie, que, lorsque le bourreau ne peut immédiatement accomplir son sinistre office, on détache le condamné à mort, on le ramène en prison et le président fait grâce. La vie d’Œil-de-Bœuf est donc entre tes mains et je ne veux pas qu’il meure. Allons, vas-tu me servir ?

– Maître, déliez-moi et je vous servirai fidèlement, Œil-de-Bœuf ne sera pas exécuté.

Jean-Marie, en ce moment, ne doutait point que Fantômas n’acceptât le compromis qu’il venait en somme de lui offrir lui-même. Mais il devait, aller d’effroi en effroi.

Loin de paraître en effet le moins du monde ému par le serment de Jean-Marie, le Maître de l’Épouvante ricana :

– Voilà bien ce que j’attendais de toi, lâche et poltron, traître et peureux. Jean-Marie, Jean-Marie, sais-tu bien que, moi, qui n’ai peur de rien, tu me fais peur ? Oui, tu me fais peur. Car tu incarnes tous les vices humains. Ah, ah, vraiment, tu tombes dans tous les pièges que l’on te tend. Après m’avoir trahi, je t’offre de trahir la guillotine, qui est en somme ton unique amour, et tu acceptes, d’enthousiasme. Jean-Marie, Jean-Marie, tu n’es donc pas capable, même pour tes passions, de vaincre ta peur ?

Jean-Marie s’était repris à trembler.

– Mais je ne vous ai jamais trahi, s’écria-t-il sur un ton désespéré. C’est vous qui venez de me demander d’empêcher que la guillotine fonctionne.

– Tu ne m’as jamais trahi ? ripostait Fantômas, tu crois ? Dois-je te rappeler qu’après m’avoir donné ta parole de ne rien faire sans moi tu as voulu, seul, assassiner dame Brigitte ? Dois-je te rappeler que, plus tard, tu t’es entendu avec le prince Nikita pour dépouiller ma fille ? Mais tu as fait pis encore, Jean-Marie. Allons, souviens-toi. Qui donc, lorsque ma fille – et tu savais que c’était elle – est allée au clos d’équarrissage, a voulu la violenter ? qui donc plus tard encore, il y a deux jours à peine, au cours de la rafle qui eut lieu dans la plaine de Saint-Ouen, a voulu assommer Hélène d’un coup de poing pour lui ravir le portefeuille ? ce portefeuille qu’elle tenait, que je voulais et que tu voulais aussi pour le vendre, pour contrarier mes desseins ? Réponds, Jean-Marie, te dis-je, quelle vengeance crois-tu que je doive tirer de toi, de toi qui n’as pas craint de t’attaquer à ma fille ?

– Pitié.

Mais pouvait-on demander pitié à Fantômas ? Le Roi de l’Effroi ricana encore. Imitant la voix de la brute dont il venait de s’emparer, il répétait :

– Voilà tout ce que tu sais dire ? voilà tout ce que tu trouves ? Tu veux que je te fasse miséricorde alors que tu t’es attaqué à ma fille ? Sens-tu ce qu’il y a de monstrueux dans ta demande de pitié ?

– Je sauverai Œil-de-Bœuf.

– Imbécile. Je n’ai pas besoin de toi pour sauver mon lieutenant.

Fantômas, qui jusqu’alors s’était tenu devant la guillotine debout, en face de Jean-Marie, s’approcha du misérable, le frôla presque :

– Tu ne mérites aucune pitié. Avant de venir ici, avant de m’introduire dans ce hangar où je savais bien que tu trouverais moyen de rester seul pour satisfaire à ton aise la hideuse passion qui t’attache à cet instrument de mort, j’avais pesé ta conduite. En vérité, tu vas mourir. Tu aimais ta guillotine ? Parbleu, tu vas mourir de ton amour. Regarde-moi bien, Jean-Marie, ne perds pas un de mes gestes, regarde. Regarde de tous tes yeux, je lève le doigt, ma main cherche le déclic. J’ai le pouce sur le déclic. J’appuie. Le couperet, en une seconde va glisser le long des montants et tu seras mort, et tu auras le cou tranché, et ton corps ne sera plus que deux tronçons informes d’où le sang, que tu aimais, jaillira en jets épais et lourds. Regarde, Jean-Marie, regarde le couteau qui domine ton cou.

Brusquement, Fantômas pesa sur la bascule, la renversa.

Jean-Marie devait vivre cette horreur intense de contempler en effet au-dessus de lui, à la lueur fumeuse du falot le couperet triangulaire. Jean-Marie se sentit perdu.

– Fantômas, commença-t-il, ne me tue pas, j’ai le portef…

Mais, indifférent à ce que clamait l’apache, n’écoutant même point ce qu’il hurlait, Fantômas avait achevé sa phrase :

– Regarde, Jean-Marie, je vais presser sur le déclic, je le presse.

En même temps, Fantômas avait mis en action les rouages de la guillotine.

Avec une rapidité effrayante, le couperet s’était pris à glisser au long des montants. La tête de Jean-Marie, sectionnée net, roula sur le sol. L’apache n’avait pas eu le temps d’achever les mots mystérieux qui, peut-être, l’auraient sauvé. Il avait parlé trop tard. Sa voix s’étrangla dans sa gorge. Le heurt sourd du couperet tranchant les os, puis, s’arrêtant au long des montants, heurtant une plaque de liège, résonna seul dans le silence du Hangar Rouge.

Le corps de Jean-Marie, agité d’épouvantables crispations, se tordit alors quelques secondes sur la bascule, puis, rigide, demeura immobile.

– Justice est faite, cria Fantômas.

Quelques secondes encore, le bandit demeura dans le Hangar Rouge. Il ne détacha point le corps de celui qu’il venait de supplicier, mais cependant il s’affairait auprès de la guillotine :

– Parbleu, murmura-t-il, et il se remit à rire, nul ne songera à vérifier si la machine marche bien lorsque l’on découvrira le corps de Jean-Marie. Bourreau, valets et juge d’instruction en auront la preuve sous les yeux. C’est la certitude que l’on ne découvrira pas le truquage que je fais de la bascule. C’est la certitude que cette guillotine ne fonctionnera pas dans trois jours à Quimper, qu’Œil-de-Bœuf sera gracié.

Lorsque, plus tard, Deibler et ses aides pénétrèrent dans le Hangar Rouge, étonnés de ne pas avoir vu revenir Jean-Marie, ils furent, dès l’entrée, surpris que la lampe se fût éteinte.

– Écoutez, commanda M. Deibler à ses aides.

…Dans le hangar désert un tout petit bruit, comme le bruit d’un clapotis discret et silencieux.

C’était le sang de Jean-Marie qui, goutte à goutte, tombait des montants de la Machine Rouge, de la Machine Rouge qui, ce soir-là, était plus rouge encore de tout ce sang qu’elle avait bu.

28 – L’INSTANT FATAL S’ÉTERNISE

La mère Kéradeuc, à dix lieues à la ronde, était connue pour être la plus mauvaise langue, la plus capricieuse vieille femme, la plus assommante des ménagères de Quimper.

Elle se tenait au milieu de sa cuisine, une petite pièce carrelée de rouge et meublée de bois blanc, assise sur un tabouret ; elle avait rejeté sur sa tête, d’ordinaire coiffée d’un pimpant bonnet, son long tablier bleu, et elle attendait.