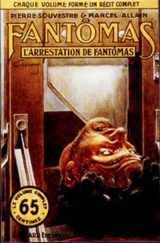

Текст книги "L'Arrestation de Fantômas (Арест Фантомаса)"

Автор книги: Марсель Аллен

Соавторы: Пьер Сувестр

Жанр:

Иронические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)

PIERRE SOUVESTRE

ET MARCEL ALLAIN

L’ARRESTATION

DE FANTÔMAS

11

Arthème Fayard

1911

Cercle du Bibliophile

1970-1972

1 – LE PORTEFEUILLE ROUGE

Ce soir-là, le comte Vladimir Saratov donnait un petit dîner de dix-huit personnes.

– Une jolie petite station en Suisse, élégante et tranquille, voilà ce que j’aime, disait la vieille marquise de Cerboy au comte Saratov.

Mais son hôte ne lui prêtait qu’une oreille distraite. L’ambassadeur extraordinaire venait de remarquer une chose insolite, contraire à toutes les règles de la correction. Son secrétaire particulier, le jeune Serge, qui occupait le bout de la table, après avoir échangé quelques mots à voix basse avec le maître d’hôtel, s’était levé, avait quitté la salle à manger.

Il revint aussitôt, et au lieu de retourner simplement s’asseoir en s’efforçant de passer inaperçu, s’arrêta derrière la chaise de l’ambassadeur et lui murmura dans le creux de l’oreille :

– Excellence, M. Annion, directeur de la Sûreté Générale de Paris, est dans votre cabinet, il a des choses très importantes à vous dire, pouvez-vous le recevoir ?…

– Est-ce très urgent ?

– Oui, Excellence, très urgent.

Avec une parfaite urbanité, le comte Vladimir Saratov pria ses invités de bien vouloir l’excuser.

– Je vous demande bien pardon, mesdames, d’être obligé de vous quitter pendant quelques instants, mais on m’annonce une visite à laquelle je ne puis me soustraire. Je vous prie de continuer sans moi. Ma chère voisine, la marquise de Cerboy, voudra bien, en mon absence, vous faire les honneurs de ma table.

***

… Cependant, le comte Vladimir Saratov avait traversé la grande galerie qui, dans son hôtel du parc Monceau, unissait la salle à manger à son cabinet. M. Annion l’y attendait.

Le directeur de la Sûreté Générale se tenait debout Il avait un air préoccupé, qui contrastait avec sa physionomie habituelle, toute souriante de gaieté.

Vladimir Saratov s’en aperçut aussitôt et, instinctivement, sa pensée se porta vers l’Empereur. Lui était-il arrivé malheur ?

– Qu’y a-t-il donc, mon cher Annion, et quel est le motif qui me vaut l’avantage de votre visite ?

– Des événements graves se produisent. Je vais vous mettre au courant. Vous n’ignorez pas, monsieur l’Ambassadeur, que, depuis un mois environ, un cuirassé de votre marine de guerre, le Skobeleff, est stationné en rade de Monaco ?

– Je le sais.

– Le Skobeleff, poursuivit M. Annion, a quitté hier la rade de Monaco.

– Je le sais, les ordres ont été transmis par les soins de l’ambassade, non pas la mienne, qui est une ambassade extraordinaire, mais l’ambassade de Russie à Paris, au commandant Ivan Ivanovitch, chef de bord.

– Sans doute, mais vous savez ce qu’il est arrivé au commandant Ivan Ivanovitch ?

– Non.

– Il est mort.

– Pas possible.

– Hélas, si, monsieur l’Ambassadeur, il est mort assassiné.

L’ambassadeur extraordinaire bondit vers le directeur de la Sûreté Générale :

– C’est épouvantable. Êtes-vous bien sûr de ce que vous dites, monsieur ? Mais alors, le Skobeleffn’est pas parti ?

– Le Skobeleffest parti avant même la mort de son commandant.

– C’est à n’y rien comprendre, s’écria le comte Vladimir Saratov, sous la conduite de qui est-il parti ?

– Sous la conduite d’un nouveau commandant.

– Son nom ?

– Je l’ignore, ou plutôt… Tenez, monsieur l’Ambassadeur, c’est une affaire grave, très grave, et qui, de plus, est mystérieuse, presque incompréhensible. J’ai la conviction, nous avons la conviction du moins, pour ne pas dire la certitude, que l’officier qui a pris le commandement du Skobeleff, au moment précis où le commandant Ivan Ivanovitch était tué à la suite d’incidents dont je vous donnerai les détails, n’est pas un véritable officier, mais un imposteur. Je sais bien que si tel est le cas, son arrestation ne peut-être qu’une question d’heures, et que peut-être déjà les officiers du Skobeleffont découvert son imposture. Mais enfin…

– Monsieur Annion vous m’effrayez de plus en plus. Que signifie cette histoire extraordinaire ? Êtes-vous sûr de ce que vous dites ? D’où tenez-vous les détails de ce que vous me rapportez ?

– Je les tiens de Juve, monsieur l’Ambassadeur…

– De Juve !

Le comte Vladimir Saratov demeura interdit…

Certes, il n’était en France, installé que depuis trois mois, mais depuis longtemps déjà il n’était pas sans connaître le nom du célèbre inspecteur de la Sûreté.

– Juve, répéta l’ambassadeur, c’est un homme que j’estime et en qui j’ai la plus haute confiance, comme vous, d’ailleurs, mon cher ami, n’est-il pas vrai ? Ne pourrais-je pas le voir ?

– J’ai pensé, fit M. Annion, que tel serait votre désir, Juve est dans ma voiture en bas, à votre disposition si vous le désirez.

– Qu’il monte, s’écria l’ambassadeur…

Quelques instants après, M. Annion ayant présenté Juve à l’ambassadeur, se retirait. Il avait encore de nombreuses affaires à régler. Juve, du reste, le remplacerait avantageusement. Juve, d’ailleurs, avec la netteté qui lui était particulière, était déjà en train d’exposer les faits à l’ambassadeur.

Le Skobeleff, quarante-huit heures auparavant, prenait la haute mer. On avait vu de la terrasse de Monaco le commandant, en grand uniforme, rejoindre son bord, regagner son poste.

Juve, d’ailleurs, comme M. Annion, allait conclure par une note optimiste, mais le comte Saratov l’en prévint :

– Monsieur, fit-il, puis-je avoir confiance en vous ?

– Toute confiance, monsieur, répondit Juve.

– Monsieur, poursuivit l’ambassadeur, prenez bien garde à votre réponse, ce n’est plus le comte Vladimir Saratov qui vous parle, c’est le représentant du gouvernement russe qui s’adresse à vous, qui va vous confier un secret d’État que vous serez seul à connaître, seul avec moi. Puis-je compter sur votre dévouement ? Puis-je vous demander votre concours ?

– Mes chefs m’ont introduit auprès de vous, monsieur l’Ambassadeur, avec l’idée que vous auriez peut-être besoin de mes services. J’ai qualité pour me mettre à votre disposition pleine et entière. J’ai carte blanche pour m’entendre avec vous. Parlez, je vous écoute, je suis à vos ordres. Mon dévouement vous est acquis.

Le diplomate se leva, alla s’assurer que nul n’était à proximité de son cabinet, dans les couloirs ou galeries voisines. Il abaissa, par surcroît de précautions, d’épaisses tentures sur les portes, puis, approchant un fauteuil du sien, il y fit asseoir Juve :

– Considérez-vous, interrogea-t-il, cette affaire du Skobeleffcomme étant grave ?

– Oui, monsieur l’Ambassadeur, très grave.

– Monsieur Juve, poursuivit le diplomate, c’est encore plus grave que vous ne le supposez. Je vais tout vous dire, il le faut. Vous revenez de Monaco, n’est-ce pas ? vous savez donc que le grand-duc Alexandre se trouvait à Monte-Carlo depuis une quinzaine de jours.

– Je le sais, monsieur.

– Le grand-duc Alexandre était là-bas en mission secrète. Il rédigeait, d’accord avec un représentant du gouvernement britannique, une entente officieuse et formelle qui a été signée voici quatre jours exactement. Cette entente lie deux puissances, l’Angleterre et la Russie, pour une éventualité dont je n’ai pas pour le moment à vous préciser le détail. Sachez simplement que ce document a été remis par le grand-duc au commandant du Skobeleff, ce document est contenu dans un portefeuille rouge scellé et cadenassé. Le portefeuille – j’en ai la certitude – a été placé à bord du navire dans le coffre réservé du commandant. Le Skobeleffa reçu aussitôt l’ordre de quitter Monaco, de gagner les eaux finlandaises, et de croiser jusqu’au moment où il rencontrera le yacht impérial : le commandant doit remettre, en mains propres, à Sa Majesté l’Empereur, le portefeuille rouge contenant ce document. Or, vous prétendez que…

L’ambassadeur s’arrêta net de parler. Il venait d’entendre un léger bruit dans le couloir voisin, il bondit à la porte, l’ouvrit. Son visage renfrogné se transforma immédiatement, tant était grand l’empire qu’il avait sur lui-même. Il venait, en effet, d’apercevoir l’un de ses invités, M. Ellis Marshall visiblement égaré dans le dédale des appartements.

– Que cherchez-vous donc mon cher ami ?

– Le fumoir, dit l’Anglais en souriant, figurez-vous que je me suis perdu dans votre hôtel, je ne puis plus retrouver mon chemin.

L’ambassadeur appela un valet, fit reconduire son invité, lequel ajouta en s’éloignant :

– Ces dames vous réclament au salon, mon cher ambassadeur. Savez-vous qu’il y a déjà plus d’une demi-heure que vous êtes absent. Vous leur manquez.

– Qu’on m’excuse, dit le diplomate, coupant court.

Les regards du policier s’étaient croisés avec ceux de l’invité égaré du diplomate :

– Quel est donc ce monsieur ? demanda Juve.

– M. Ellis Marshall, baronnet, un riche Anglais.

– Bien, fit Juve, n’est-ce pas lui qui entoure de ses assiduités la princesse Sonia Danidoff ?

– On le dit, mais cela n’a aucune importance pour ce qui nous occupe.

– Qui sait ? murmura Juve.

L’ambassadeur avait repris :

– Si le Skobeleffdésormais est commandé par un officier qui n’est pas Ivan Ivanovitch, – et nous en avons malheureusement la preuve, – c’est qu’évidemment quelqu’un a eu connaissance de ce document secret, a voulu s’en emparer. Il ne faut pas, monsieur, que cet homme puisse quitter le bord du Skobeleff. Mieux vaut que le navire périsse avec tout son équipage, qu’une indiscrétion qui pourrait avoir pour la paix les plus effroyables conséquences.

– Comme vous y allez, Excellence. D’ailleurs, je ne suis pas de votre avis, pas tout à fait du moins. Je crois, je veux croire que le personnage qui a pris la place du commandant Ivan Ivanovitch ignore l’existence de ce document, et que s’il est monté à bord du Skobeleff, c’est pour se tirer d’une situation absolument inextricable sans autre issue que celle consistant à se faire passer pour le commandant du Skobeleffou tout au moins pour un officier autorisé à commander ce navire.

– Monsieur, peu importe, il faut que ce document nous revienne, il est indispensable que le portefeuille rouge soit rendu par mon intermédiaire à Sa Majesté l’Empereur, il faut, par tous les moyens possibles, rejoindre le Skobeleff, reprendre ce qu’il contient. Êtes-vous l’homme de cette mission ?

Une seconde d’hésitation. Puis Juve répondit, catégorique :

– C’est une affaire entendue, monsieur, je m’efforcerai de rattraper ce document avant que le Skobeleffait rejoint Sa Majesté le Tsar.

– Même au prix des plus grands périls ?

– Même au prix des plus grands périls.

Les deux hommes échangèrent une chaleureuse poignée de mains.

Juve allait s’en aller, simple et calme comme à son ordinaire, mais l’ambassadeur l’arrêta :

– Un instant encore, monsieur.

– À vos ordres.

– Il faut, poursuivit l’ambassadeur, que l’entretien que nous venons d’avoir soit à la fois le premier et le dernier.

– Ah ?

– Une discrétion absolue s’impose. Il faut un tiers entre nous, pour que nous puissions correspondre à l’insu de tous. Lorsque vous aurez retrouvé le portefeuille, – et je ne doute pas que vous n’y parveniez –, vous le remettrez à quelqu’un que vous ne connaissez pas encore et dont voici le nom. C’est le lieutenant Prince Nikita, petit-cousin du Tsar. Vous le rencontrerez dans quatre jours, à votre domicile à Paris.

– C’est donc le délai que vous m’accordez, monsieur, pour retrouver le portefeuille ?

– Avec l’aide de Dieu, j’espère que vous aurez réussi, ou sans cela…

– Sans cela ? fit Juve.

– Sur l’icône que vous voyez là, monsieur, je jure de prier le Ciel de toute la force de mon âme, et j’ai la foi que Dieu vous aidera à réussir.

Quelques instants après, Juve, descendait l’escalier.

– Le Ciel, grommelait-il, c’est parfait, sans doute, mais j’ai confiance également en mon revolver.

Et le policier caressait machinalement la crosse de son browning :

– Et dire que je n’ai pas pu leur annoncer à l’un ou à l’autre, ni à M. Annion, ni à l’ambassadeur extraordinaire, que le faux commandant du Skobeleff, que l’homme au sort duquel le portefeuille rouge est désormais lié, n’est autre que le plus sinistre bandit que la terre ait jamais porté, n’est autre que…

Cependant, l’ambassadeur n’avait pas encore regagné le salon de réception où se tenaient ses invités. Le diplomate, qui avait repris sa physionomie impassible et de morgue hautaine, venait de faire appeler son secrétaire :

– Serge, fit-il, écrivez, je vous prie.

Le secrétaire du diplomate s’installa. Son maître lui dicta la dépêche suivante :

Lieutenant Prince Nikita. Palais Ducal Moscou.

Urgence rentrer, vous ai trouvé excellent parti pour mariage désiré.

Marguerite.

– Est-ce que c’est bien ça Serge ? demanda l’ambassadeur.

– Oui. Excellence.

L’ambassadeur se prit à sourire :

– Mon petit, fit-il en appuyant affectueusement la main sur l’épaule du jeune homme, j’espère que dans quatre jours le prince sera ici et que, vingt-quatre heures après, il aura rendu un tel service à notre pays que Sa Majesté l’Empereur, qui le tient en disgrâce depuis plusieurs années déjà pour des fredaines, ne pourra pas lui garder rigueur plus longtemps.

– Il faut l’espérer, Excellence.

Le comte Vladimir Saratov quitta alors son cabinet et rejoignit enfin les invités qu’il venait d’abandonner pendant près d’une heure.

***

Cependant, deux des hôtes de l’ambassadeur extraordinaire n’avaient pas tardé à écourter la soirée.

La princesse Sonia Danidoff, prétextant une violente migraine, avait demandé l’autorisation de retourner chez elle. Puis, quelques instants plus tard, Ellis Marshall s’était éclipsé, s’apercevant soudain qu’il avait encore deux soirées dans le monde où il devait faire acte de présence. Ce prétexte n’avait dupé personne et l’on s’imaginait – à tort d’ailleurs – que le baronnet était allé rejoindre la princesse Sonia Danidoff qui passait pour sa maîtresse.

Il n’en était rien, mais, à coup sûr, ce ne devait pas être de la faute de l’Anglais.

Cependant que la princesse, montée dans un élégant coupé automobile, regagnait son hôtel, Ellis Marshall avait sauté dans un taxi et s’était fait conduire au coquet rez-de-chaussée qu’il occupait aux environs de la place de l’Étoile.

Il avait demandé à son valet de chambre d’aller réveiller le mécanicien et de faire amener avant une heure la voiture automobile devant la porte.

L’Anglais possédait une puissante quarante chevaux, gréée en voiture de course, avec laquelle il sillonnait les routes de France.

Puis, Ellis Marshall échangea en hâte son habit de soirée contre un costume de voyage. Il se fit conduire par taxi-auto à Neuilly, arrêta le véhicule à un carrefour, donna l’ordre d’attendre et, à pas furtifs, se dirigea vers l’entrée de service du somptueux hôtel habité par la princesse Sonia Danidoff.

Ellis Marshall tira une clé de sa poche, ouvrit la grille qui communiquait avec les communs, pénétra dans la propriété. Une masse sombre s’élevait au milieu du parc : l’hôtel de la princesse.

Dans le silence de la nuit, dissimulé au pied de la maison, Ellis Marshall siffla trois fois, puis il attendit. Des pas légers se firent entendre au bout de quelques instants. La fenêtre de l’office s’entrebâilla, une tête se profila dans l’embrasure, celle d’une jeune femme.

– C’est vous, Nadine ? demanda Ellis Marshall.

– C’est moi, répondit la personne.

Comme s’il se fût agi d’un geste habituel, l’élégant homme du monde parut tendre la main à la personne qui avait toutes les allures d’une soubrette, mais en même temps qu’il touchait la paume il y glissait discrètement quelques louis d’or :

– Nadine, interrogea-t-il, que fait votre patronne ?

– Elle sort, ce soir, monsieur Ellis, elle part en automobile.

– Parbleu, je m’en doutais.

– Voilà, fit-elle, que vous allez encore être jaloux.

– Nadine, vous m’avez dit que madame partait en automobile. Où va-t-elle ?

– Mais je ne sais pas, déclara la servante, je sais seulement qu’il doit s’agir d’un assez long voyage.

– Dans combien de temps part-on ?

– Dès que madame sera changée, dans une heure peut-être ?

Ellis Marshall tourna les talons.

– Monsieur, appela doucement la soubrette.

– Qu’y a-t-il ?

– Je suis sûre que vous allez encore suivre madame ? Vous allez essayer de la rencontrer.

– Parbleu.

– Mon Dieu, madame va bientôt s’apercevoir que c’est moi qui vous renseigne. Ah, si je n’étais pas sûre que vous l’aimez tant…

– Voyons, Nadine, vos appréhensions sont ridicules. Vous savez bien que la princesse Sonia finira par être touchée de mon amour si ardent et si respectueux. Vous savez bien que je finirai par l’épouser.

***

Dans la nuit noire, se dirigeant vers Versailles, l’automobile de course pilotée par Ellis Marshall trouait l’obscurité de ses phares.

Mais, soudain, les freins grincèrent, les roues dérapèrent, l’automobile s’arrêta. Son conducteur venait de s’apercevoir qu’une autre voiture était arrêtée à quelque distance devant lui. Le mécanicien en était à demi enfoui sous le châssis. La carrosserie, une limousine confortable, était hermétiquement fermée, l’intérieur n’était pas éclairé.

Ellis Marshall eut un sourire de triomphe. Ayant rangé son engin de course sur le bas-côté du chemin, il s’approcha à pied du véhicule en panne.

– Vous n’avez besoin de rien ? demanda-t-il.

Et, feignant soudain la plus grande surprise, il s’écria, assez haut pour être entendu de la personne qui se trouvait à l’intérieur :

– Ah, par exemple, mais je ne me trompe pas, c’est bien l’automobile de la princesse Sonia Danidoff.

Précisément la glace de la portière s’abaissa à ce moment, une tête de femme parut :

L’Anglais, exagérant encore son étonnement, leva les bras au ciel.

Ironiquement, il poursuivit :

– Et c’est même madame la princesse Sonia Danidoff. J’imagine, chère princesse, que votre migraine va beaucoup mieux, puisque vous voici sur la route ?

– Ma migraine, monsieur, répondit la princesse, ne va pas mieux, mais je la promène, voilà tout. Et vous-même, baronnet, où allez-vous donc ?

– Promenez ma neurasthénie, madame, et puis, j’ai eu comme qui dirait l’intuition que vous alliez partir. Partir en voyage, que peut-être vous auriez besoin de moi. J’ai eu la chance d’être sur la même route que celle que vous suivez. Où qu’on aille, il est très difficile de sortir de Paris sans prendre le chemin de Versailles, c’est d’ailleurs, n’est-il pas vrai, votre direction ? ne comptez-vous pas vous diriger vers la Vendée ? la Bretagne ?

La princesse tressaillit. Elle se rejeta au fond de la voiture, cependant qu’Ellis Marshall, par discrétion, descendait du marchepied sur lequel il était monté.

Il y eut un léger silence, pendant lequel on entendait les sourds jurons poussés par le mécanicien, et puis, celui-ci, tout couvert de graisse et de boue, sortit enfin de dessous la voiture :

– On est en panne, madame la princesse.

– Ce sera long ? demanda celle-ci, anxieuse.

– Nous en avons pour deux jours.

Et l’homme s’embarqua dans une explication confuse, compliquée, annonçant qu’il s’agissait d’une rupture de pièce, qu’il faudrait remorquer la voiture jusqu’à l’usine.

Ellis Marshall l’interrompit :

– Je vous emmène, madame, dit-il, ma voiture n’est pas confortable comme la vôtre, mais elle est plus rapide, veuillez y accepter une place, demain nous serons arrivés.

– Demain, savez-vous donc où je vais ?

– Parbleu.

Et, comme la princesse esquissait un geste d’incrédulité, l’Anglais prononça tout bas, pour n’être entendu que d’elle, ces paroles étranges :

– Moi aussi, j’ai des yeux qui savent voir, moi aussi, j’ai des oreilles qui peuvent entendre. Au lieu de marcher l’un contre l’autre, princesse, voulez-vous que nous soyons alliés ?

La princesse regarda Ellis Marshall franchement :

– Soit, consentit-elle, j’accepte, mais chacun pour soi, n’est-il pas vrai ?

– All right, dit l’Anglais.

2 – L’UNIQUE SOLUTION

Avec un grand fracas métallique le train express venant de Paris pénétrait en gare d’Angers. Lancé à toute vitesse, le convoi ralentit soudain dans le gémissement confus des freins bloqués.

Ce tapage avait réveillé en sursaut un voyageur étendu sur la banquette d’un compartiment de première classe du wagon à couloir qui se trouvait en tête de l’express de Paris.

Ce voyageur se redressa brusquement, se frotta les yeux et d’une voix égarée, demanda à son compagnon de voyage, un homme blond, d’une trentaine d’années environ, à la fine moustache, et qui fumait cigarette sur cigarette :

– Fandor, où sommes-nous donc ?

– Nous sommes en gare d’Angers, Juve, il est déjà cinq heures du soir et vous dormez comme une souche depuis notre départ de Paris… Juve, mon bon ami Juve, je ne suis pas exagérément curieux, mais il n’empêche que je voudrais bien être renseigné sur quelques petits détails de nos existences respectives. J’étais à peine revenu de Monaco, où nous avons vécu ensemble des heures qui, pour n’avoir pas été toujours heureuses, sont néanmoins inoubliables. J’espérais goûter un peu de repos. Hier soir, couché de bonne heure, je m’endors avec l’intention de me réveiller fort tard et de me lever plus tard encore. C’était mon droit, pas vrai ? Or, voici qu’au milieu de la nuit, dès les premières heures du matin, pour mieux dire, vous m’arrachez au sommeil par un de ces coups de téléphone laconiques dont vous avez le secret. Il a fallu me préparer de toute urgence, venir vous joindre à la gare à midi vingt-cinq. Entre temps, je devais me munir d’un attirail complet de navigateur : boussole, vêtements imperméables, gilets de sauvetage, je ne sais quels accessoires encore, ce que j’ai d’ailleurs fait aux dépens de ma bourse, entre parenthèses, sérieusement écornée. Bien, j’arrive donc à la gare à midi un quart, dix minutes avant le départ de l’express. Je vous trouve sur le quai, en proie à une fébrile impatience, vous m’agonisez de sottises sous prétexte que j’aurais pu manquer le train, vous me poussez dans un compartiment sans que j’aie le temps de prendre le moindre billet, sans même me dire où nous allons, et puis, sitôt que le convoi s’ébranle, vous vous étendez sur la banquette et vous me déclarez : « Maintenant, petit, fiche-moi la paix et laisse-moi dormir, car j’ai passé une nuit blanche, et je n’y tiens plus. » Vous reconnaîtrez, Juve, que j’ai respecté votre sommeil, et vous admettrez que, sans être particulièrement curieux, j’éprouve un certain désir de savoir ce que vous prétendez faire de moi et où vous me conduisez ? Juve, vous avez la parole.

Lorsque Fandor eut fini, Juve s’écria brusquement :

– Angers, m’as-tu dit ? bon, ça va bien.

Et, laissant le journaliste de plus en plus interloqué, Juve se précipita comme un fou par la portière du wagon, descendit sur le quai, traversa la voie qui le séparait des bâtiments de la gare, puis se perdit dans l’intérieur des salles.

Fandor, qui le suivait des yeux, haussa les épaules. Puis il murmura simplement :

– Je crois que Juve devient fou.

Le journaliste, résigné à cette éventualité, retourna à sa place, s’enfonça dans son coin, puis il ferma les yeux, jurant d’observer un mutisme absolu jusqu’au moment, proche ou lointain, où son compagnon daignerait enfin lui fournir des explications.

L’express de Paris n’allait d’ailleurs par tarder à repartir en direction de Nantes et de Quimper.

Déjà, les employés émettaient de pressants appels, et Fandor ne voyait toujours pas revenir Juve.

Malgré sa résolution de demeurer impassible, le journaliste ne pouvait s’empêcher de redouter que l’inspecteur de la Sûreté ne manquât le train.

– C’est du coup, pensa-t-il, que je n’y comprendrais plus rien.

Et le journaliste n’aurait pas hésité à descendre de son compartiment si le convoi était parti avant le retour de Juve. Mais, au moment où le train allait s’ébranler, le policier émergea du fond de la gare, à grande allure. Il était temps, l’express roulait déjà.

– Fandor, s’écria Juve, dont le visage s’illuminait, lis, mon petit, lis.

Le policier tendait une dépêche au journaliste. Fandor en prit connaissance. Elle était ainsi conçue :

Latitude 47,5, longitude 7, 1 1/2. Nord-nord-est, 16 nœuds.

– Eh bien ? fit Fandor.

– Eh bien, répliqua Juve, tu ne comprends pas ?

– Ma foi, non.

– C’est vrai, fit-il, en le considérant narquoisement, tu ne comprends pas ! D’ailleurs, ce n’est pas ta faute, tu ne peux pas comprendre.

Au surplus, sans plus se préoccuper de fournir des explications, Juve sortit de la poche une carte qu’il étalait sur le coussin du wagon. C’était une carte des côtes de la Bretagne. Juve pointait avec un crayon, notait des chiffres dans la marge, faisait des calculs :

– Nous y serons, murmura-t-il, vers une heure du matin.

Puis, il ajouta d’une voix triomphante :

– Nous le prendrons au passage, crois-en ton vieil ami Juve, mon bon Fandor.

– Prendre qui ? quoi ?

Juve, comme s’il sortait d’un rêve, déclarait :

– Prendre le Skobeleff, mon vieux, le prendre d’assaut, ou, pour être plus exact, nous faire admettre à son bord. Après quoi, nous verrons.

Cette simple déclaration éclaira subitement l’esprit de Fandor.

– Oui, Fandor, reprenait Juve, tout cela peut paraître ahurissant, invraisemblable, extraordinaire, et pourtant cela est : nous allons rejoindre le Skobeleff. Le train dans lequel nous nous trouvons nous amènera à Quimper, ce soir, vers les onze heures. Une automobile nous attend à la gare, je l’ai retenue par dépêche. Nous nous rendrons à la pointe du Raz, là, nous aurons une barque à notre disposition, dans laquelle nous irons au-devant du cuirassé à bord duquel se trouve Fantômas.

Fandor allait répondre, mais Juve l’en empêcha :

– Tu ne sais encore rien, petit, déclara-t-il, et nous n’avons pas trop de la fin de la soirée pour que je te mette au courant, et que nous discutions aussi de l’attitude qu’il convient d’observer dans l’entreprise folle, je le reconnais, où nous nous lançons.

Juve, alors, raconta à Fandor l’entretien qu’il avait eu la veille avec l’ambassadeur extraordinaire de Russie, le comte Vladimir Saratov.

Fandor, avec la plus grande attention et le plus vif intérêt, avait écouté les explications de son ami.

– Donc, conclut-il lorsque ce fut terminé, nous avons actuellement deux missions : l’une officielle, celle qui consiste à retrouver le portefeuille, l’autre officieuse, celle qui consiste – et ce n’est pas la moins importante –, à nous emparer de Fantômas et à mettre le bandit hors d’état de nuire ?

– Exactement.

Les deux hommes, seuls heureusement dans leur compartiment, continuèrent à s’entretenir des détails éventuels de la périlleuse mission qu’ils allaient entreprendre.

C’est à peine s’ils s’accordèrent quelques instants pour dîner sur le pouce. Ils causaient encore, la nuit venue, et à onze heures moins dix, le train atteignait Quimper.

– Nous sommes arrivés, s’écria le policier. Voici la première étape de notre voyage terminée, c’est aussi la plus facile. En route.

À peine les deux hommes étaient-ils sortis de la gare que Juve s’immobilisa, en constatant qu’à part trois omnibus d’hôtel et une misérable tapissière attelée d’un cheval, rien.

– Et l’automobile ?

En vain Juve s’adressait-il à des employés de la gare, ceux-ci ne pouvaient le renseigner ; ils n’avaient pas vu d’automobile, ils ne savaient pas ce que Juve voulait dire.

Le policier réveilla le cocher de la tapissière :

– Hé là, mon brave, fit-il, qu’attendez-vous ?

– Je ne sais pas, fit le Breton, c’est l’patron qui m’a dit comm’ ça : « Yvonnik, tu iras au train de 10 h. 50 avec la tapissière attendre un voyageur… »

Yvonnik donnait le nom de son patron.

Juve grommela :

– Mais c’est précisément à ce bonhomme-là que j’avais commandé une automobile.

– Ah, c’est vous qui vouliez une automobile, j’ai entendu parler de ça, en effet, même que l’patron m’a dit comme ça : « Yvonnik, tu diras au voyageur qu’on n’a pas d’automobile à louer, excepté pendant la saison, tu le conduiras avec le cheval où il voudra. »

– Sacré bon Dieu ! jura Juve, nous sommes fichus.

– Quelle distance y a-t-il, interrogea-t-il, exactement entre Quimper et la pointe du Raz ?

– Au moins dix lieues. Oh, mon bidet est résistant, c’est pas qu’il aille bien vite, mais on peut faire trois lieues à l’heure, et des fois que vous voudriez déjeuner à la pointe du Raz, en partant de bonne heure demain matin…

– Mais, triple animal ce n’est pas demain matin, c’est tout de suite qu’il faut y aller.

– Dans la nuit ?

– Dans la nuit, oui, certainement.

Après dix minutes de pourparlers, grâce à un généreux pourboire offert d’avance, Juve décida le Breton à le conduire le plus rapidement possible. Mais, à peine avait-on passé les dernières maisons des faubourgs que la tapissière ralentit, le cheval se mit au pas. On montait une côte.

– Une côte longue d’au moins quatre kilomètres, dit le conducteur.

Soudain, le policier poussa une exclamation étouffée :

– Une auto, dit-il à Fandor…

Le journaliste se pencha pour mieux voir : à cinquante mètres devant eux, se trouvait, en effet, une voiture arrêtée sur le bord de la route :

– C’est même une auto en panne.

– En panne, pas absolument, ils ont eu une crevaison de pneus.

– Ça m’a l’air d’une voiture puissante, on dirait une voiture de course, faudrait décider ces gens-là à nous prendre avec eux, à nous conduire coûte que coûte.

– Mais s’ils refusent ? demanda Juve.

– Bah, c’est douteux, on leur expliquera.

Mais Juve pinça le bras de Fandor :

– Ils refuseront.

– Et pourquoi donc ?

– Parce que je sais qu’ils refuseront.

Juve, bénéficiant de la lueur d’une lanterne qui éclairait en plein visage l’homme en train de changer sa roue, l’avait reconnu.

C’était le baronnet Ellis Marshall, que, la veille au soir, il avait aperçu dans l’entrebâillement de la porte du cabinet où il s’entretenait avec l’ambassadeur extraordinaire de Russie.

Or, Juve, avec la perspicacité qui lui était habituelle, avait à ce moment-là, dans l’espace d’une seconde, acquis la conviction nette que le riche gentilhomme anglais ne s’était pas du tout égaré dans l’hôtel de l’ambassadeur et que son prétexte de chercher le fumoir n’était qu’une excuse.

Juve connaissait trop le monde de la police politique secrète et de l’espionnage international pour ne pas avoir soupçonné aussitôt le baronnet anglais d’être l’agent d’une puissance étrangère.

Juve, en une seconde, avait envisagé les diverses hypothèses qui se présentaient à l’esprit. À coup sûr, cet Anglais ne devait pas lui être favorable. À plus forte raison, il convenait d’arriver au but le plus vite possible, il convenait aussi que l’Anglais ne pût atteindre ce but vers lequel vraisemblablement il se dirigeait.