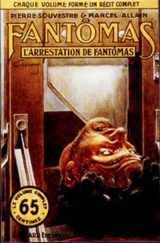

Текст книги "L'Arrestation de Fantômas (Арест Фантомаса)"

Автор книги: Марсель Аллен

Соавторы: Пьер Сувестр

Жанр:

Иронические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)

Le père Grelot fit les présentations :

– Un élève dit-il, en montrant Fandor, un copain fit-il, en désignant le jeune voyou, mais un copain qui fait ma fierté, mon orgueil, qui travaille déjà mieux que père et mère.

– Oh ça, sûr, s’exclama la jeune crapule avec un air de vanité extrême, n’y a qu’à considérer l’état de service, mon père est à la Guyane, ma mère en Centrale, moi je suis encore libre et, nom de d’la, j’pense bien ne pas être prêt d’être fait.

Tout cela, cependant, c’était du bavardage, de la perte de temps.

– Allons, au travail dit Père Grelot, toi, Mimile, montres-y voir d’abord comment c’qu’c’est qu’on coupe les poches.

Mimile ne se le fit pas dire deux fois.

– Bon, voilà, expliqua-t-il, en regardant Fandor, si tu n’es pas dessalé, si t’es pas à la coule, t’opère dans une foule. Le pante est devant toi, tiens, comme lui – et il montrait le mannequin derrière lequel il se plaça. T’as vu qu’il fourrait dans ses profondes une pochette remplie de braise, ou ses clés, ou des fafiots, ou n’importe quoi enfin, qui paraît bon à faire. Bien voilà comment que t’opère. Suis bien mon geste.

En deux temps, trois mouvements, avec une prestesse qui laissa Fandor pantois, l’élève avait tiré de sa poche une paire de longs ciseaux et, passant la main sous le bras du mannequin, avait opéré une fente dans la doublure du gilet, tendu la main, reçu quelques piécettes s’échappant de la poche, puis il éclata de rire :

– Et voilà, dit-il, pas plus malin que ça. Le pante n’a même pas été chatouillé, il s’est aperçu de rien.

Fandor prit la paire de ciseaux qu’obligeamment Mimile lui tendait, il s’efforça d’imiter la jeune crapule.

Mais, tandis que Mimile avait opéré avec une habileté remarquable, Fandor se conduisait avec la dernière des maladresses.

Il n’avait pas seulement essayé de glisser sa main sous le bras du mannequin que celui-ci, frôlé malgré ses précautions, produisait un véritable carillon. Et cela tournait au charivari, lorsque Fandor voulu donner le coup de ciseaux devant ouvrir la doublure.

– Eh bien, mon vieux, s’écrie Père Grelot, si c’est comme ça que tu pratiques, tu peux bien être certain d’aller le soir coucher à la boîte. Ah, t’en as de la délicatesse.

Mimile, de son côté, pouffa :

– C’est rien farce, c’est rien du tout à attraper, ce truc-là. Mais tant qu’on ne l’a pas, n’y a rien à faire. Allez, vas-y, mon poteau.

Fandor, toute la matinée, de la sorte, écouta les conseils intéressés, – il avait donné dix francs, – et intéressants du père Grelot.

La méthode du vieillard était d’ailleurs bien simple. Il expliquait à ses élèves comment il fallait procéder pour dévaliser un « pante » sans que celui-ci puisse s’en douter, puis, ayant décomposé théoriquement les mouvements à faire, il les exécutait pratiquement sur le mannequin avec une habileté telle que jamais il ne faisait tinter le moindre grelot.

– Tant que ça sonne, répétait l’ignoble vieux, c’est qu’on n’a pas la main douce.

Et Fandor recommençait.

Le journaliste, d’ailleurs, s’appliquait avec une si réelle attention à suivre les excellents conseils de son professeur qu’il fit bientôt de rapides progrès. Au bout de deux heures d’exercices, Mimile, tout comme le père Grelot, le couvrait d’éloges.

– T’as rudement des dispositions, disait Mimile.

Après divers exercices, Père Grelot devint curieux :

– Allons, dit-il, confesse que tu t’es rouillé, mais qu’autrefois t’avais déjà exercé le métier. Non. Jamais. Vingt dieux, tu m’épates. Ah, en voilà assez pour aujourd’hui.

Mais Fandor n’était pas de cet avis.

– Non, dit-il, j’ai un coup à faire ce soir, un coup que je veux réussir à toute force. Père Grelot, vous m’avez fait faire de l’entraînement jusqu’à présent, mais ça ne suffit pas. Tâchez voir moyen à me faire attraper le coup pour faire un porteufe.

Cent sous de plus valurent à Fandor de travailler encore plusieurs heures, mais réellement, quand il sortit de chez le père Grelot, après force promesses de revenir et même d’entrer dans de « petites combines », Fandor était passé maître dans l’art de « faire » un portefeuille.

Le journaliste était radieux.

23 – LA POCHE D’ELLIS MARSHALL

– Touché, monsieur.

– Mais pas du tout, prince, plaqué et passé.

– Allons donc, ma lame a plié.

– C’est bien possible, mais elle a plié sur ma riposte.

– Jamais de la vie, monsieur le prévôt. Je crois savoir ce que je dis, et ce n’est pas la première fois.

– Et moi, prince, je puis vous affirmer que je n’ai pas l’habitude de discuter les coups et encore moins de ne point annoncer ceux que je reçois.

– On ne le dirait pas, monsieur le prévôt.

– Prince Nikita, vous oubliez à qui vous parlez ?

– Je n’oublie rien du tout, mais je vous ai touché.

– Je vous répète que votre lame a passé.

– Alors j’en ai menti ?

– Mais décomposez donc le coup. Vous verrez vous-même.

– Je ne verrai rien du tout.

– Là, là, messieurs, du calme. Du calme. Oubliez-vous donc les règles d’honneur qui font du jeu d’escrime un jeu noble et élégant ? Je ne puis comprendre que vous discutiez ainsi à propos d’un coup de bouton. N’est-il pas vrai, monsieur Ellis Marshall ?

– Aoh oui. Cela était très vrai. Une dispute de la sorte était shocking.

***

Dans la salle d’armes que fréquentait le prince Nikita, fort bon tireur, l’altercation qui venait de s’élever entre l’officier russe et le prévôt d’armes n’était pas, en effet, sans causer quelque peu de scandale. On n’était pas accoutumé à voir de la sorte chercher avec une ardeur si grande la réalité d’un coup douteux.

Le prince Nikita et le prévôt qui faisaient assaut étaient depuis longtemps en mauvaise intelligence. Une jalousie séparait les deux hommes, qui provenait du fait que certain jour, en assaut public, le prince Nikita, simple amateur, avait remporté la victoire sur le professionnel. Jamais ce dernier n’avait pu pardonner sa défaite à l’officier.

Or, comme le prince Nikita, à l’exemple du prévôt, haussait le ton pour discuter, dans la salle d’armes tous les escrimeurs présents, échangeant des regards ironiques, cessaient de tirer, se groupaient, regardaient.

– Il est possible, déclara le prince Nikita en se retournant vers ceux qui venait de le blâmer, il est possible, messieurs, que vous trouviez extraordinaire que je m’obstine à vouloir faire compter cette touche. Mais cela vient sans doute de ce que vous n’avez pas vu le coup. Il était indiscutable.

– Si peu indiscutable, reprit le prévôt, que je nie formellement les prétentions du prince Nikita.

Cela risquait de durer.

– Aoh, répétait Ellis Marshall qui, tout habillé et prêt à partir, s’appuyait flegmatiquement sur sa canne, un jonc de prix que faisait ployer son poids. Il est extraordinaire qu’une semblable dispute puisse réellement naître entre des gentlemen. L’un des deux a tort, qu’il le reconnaisse.

Près de l’Anglais, debout, masqué du treillis fin dont se font les masques de fleuret, se tenait toujours l’amateur qui le premier avait jeté son mot dans la querelle. Lui aussi considérait d’un air surpris le prévôt d’armes et le prince russe :

– Il serait beaucoup plus simple, proposait-il enfin, de recommencer le coup, que le prince Nikita prenne sa garde. Que le prévôt répète son attaque, parez de même, prince Nikita, et c’est bien le diable si nous ne pouvons arbitrer la chose.

Mais le prévôt haussa les épaules :

– Enfantillage, dit-il, on ne recommence pas un coup d’escrime à froid. Je ne nie pas, dit-il, que la lame du prince Nikita m’ait frôlé. Je prétends qu’elle n’a pas pointé, qu’elle a plaqué. On aurait bien vu si nous avions tiré à la pointe d’arrêt.

Le prévôt, en disant ces mots avec un geste rageur, raccrochait au mur son fleuret, quittait la planche sur laquelle les deux tireurs venaient de s’escrimer. Plus sage que le prince Nikita, le prévôt voulait terminer la querelle, il y aurait peut-être réussi si l’amateur masqué n’avait encore ajouté :

– Évidemment, à la pointe d’arrêt, le coup aurait été indiscutable. Mais, il me semble, puisqu’une querelle vient de naître entre deux personnalités qui ont chaque matin l’occasion de se retrouver les armes à la main, il convient de ne point rester sur un doute. Je proposais de recommencer le coup. Recommencez-le, messieurs.

– Vous avez raison, monsieur, dit le prince Nikita, je suis tout prêt à recommencer mon attaque, si l’un de vous veut même me servir d’adversaire.

– C’est évidemment, le moyen le plus simple d’en sortir, dit Marshall, je suis tout prêt à vous faire vis-à-vis, prince Nikita. Vous tiriez au fleuret ?

– En effet, monsieur, mais nous nous amusions à faire touche qui touche et à tenir le jeu d’épée.

– Le jeu d’épée ? dans ce cas c’est de là que vient la querelle. Il ne faut même pas lui chercher d’autre cause. Il est fort difficile, quand on tire à l’épée, de savoir au juste qui touche ou qui passe, si l’on se sert en réalité de fleuret. Recommençons le coup, mais recommençons-le avec de vraies épées.

– Soit, recommençons à l’épée.

Il s’apprêtait à aller chercher ses propres armes, lorsque, de lui-même, le jeune homme qui, le premier, avait proposé de recommencer le coup, lui désigna une paire d’épées de combat, sur une banquette.

– Ne vous dérangez donc pas, prince, pour aller chercher vos armes dans votre armoire, voici les miennes, elles sont à votre disposition.

Le prince Nikita remercia d’un sourire, posa son fleuret, reçut une épée des mains de l’obligeant personnage qui en tendit une autre à Ellis Marshall.

– Allez, messieurs, ordonna-t-il, je vais vous servir d’arbitre. Ne manquez pas de vous fendre rudement, monsieur Marshall, le coup sera d’autant plus indiscutable qu’il sera plus net.

On fit cercle autour d’eux.

Le prince Nikita, vêtu de la petite culotte de toile, la poitrine protégée par le plastron marqué d’un cœur rouge, offrit sa lame à Ellis Marshall qui, s’étant tout simplement débarrassé de sa canne et de son chapeau, descendit sur la planche, tout habillé, et fit face au prince Nikita.

– Allez, messieurs, répéta l’inconnu.

Mais, au moment même où le combat allait s’engager, un incident interrompait l’essai qu’allaient tenter les deux escrimeurs. C’était un camelot qui pénétrait dans la salle d’armes, suivant la coutume et qui venait crier les journaux du soir.

– Paix, lui dit le prince Nikita, vous passerez votre marchandise tout à l’heure, mon ami.

Et à nouveau, se retournant vers Ellis Marshall :

– Allez, monsieur, je vous attends, nous avons pris la garde basse, fendez-vous, je vous ferai ma parade, nous verrons bien si vous toucherez ou si, comme je le prétends, mon coup d’arrêt vous atteindra en pleine poitrine.

Ellis Marshall était bon tireur. Il trouvait plaisant, de plus, de jouer un bon tour au prévôt.

– Touche qui touche, dit-il.

Et, liant son fer, il partit vivement contre le prince Nikita.

Quelques attaques suivies de bonnes ripostes, puis d’une excellente remise, eurent lieu d’abord et soudain, vif comme l’éclair, Ellis Marshall se fendit, portant exactement, comme l’avait fait quelques minutes avant le prévôt, un coup furieux au prince Nikita. Celui-ci, toutefois, qui s’attendait à la botte, puisqu’elle avait été en quelque sorte convenue d’avance, riposta avec une merveilleuse prestesse. Le fer d’Ellis Marshall dévia cependant que l’épée du prince Nikita atteignait l’Anglais en pleine poitrine.

– Touche, cria le prince, enfantinement joyeux que l’expérience lui donnât raison.

Mais alors que pour bien montrer le coup le prince Nikita demeurait le bras tendu, son épée appuyée sur la poitrine de l’Anglais et encore arquée par la violence de la riposte, un accident se produisit : Comme si elle eût été faite de verre, comme si elle eût été limée d’avance, brusquement, en effet, l’épée du prince Nikita se brisait, à quelques centimètres de la pointe, et le tronçon aiguisé que tenait encore l’officier russe vint atteindre le malheureux en plein cœur.

– Ah, mon Dieu, au secours.

– Mais je n’ai rien.

Cela s’était passé si vite, que c’est à peine si les habitués de la salle avaient eu le temps d’avoir peur. Ils avaient cependant les uns et les autres nettement aperçu que l’épée s’était cassée, mieux encore il leur avait semblé que du sang avait perlé au veston d’Ellis Marshall. On se précipita vers l’Anglais, qui, sans se départir de son calme, continuait à affirmer :

– Je n’ai rien.

Nul ne voulait le croire :

– Si, disait, désespéré, le prince Nikita, je vous en prie, monsieur, laissez-nous vous examiner, j’ai vu du sang, je vous ai blessé, je suis certain que je vous ai blessé.

Ellis Marshall, pour toute réponse, haussa les épaules :

– Allons donc, vous vous trompez, monsieur, je vous affirme que je ne suis pas blessé.

Et, très tranquillement, l’Anglais, repoussant ceux qui l’entouraient, montrait ce qui avait pu donner à croire qu’il avait été réellement atteint.

Le tronçon aiguisé de l’épée du prince Nikita l’avait en effet heurté au côté gauche, à l’emplacement du cœur, mais, par bonheur, la lame, après avoir déchiré le veston de l’Anglais, avait été arrêté par le portefeuille, un portefeuille de cuir rouge qu’Ellis Marshall montra une seconde et qu’il se hâta de replacer dans sa poche.

– Mon portefeuille, dit-il, m’a sauvé la vie, voilà tout.

Or, tandis qu’il parlait de la sorte avec une tranquille assurance d’un accident qui aurait parfaitement pu causer sa mort, Ellis Marshall, brusquement, changeait d’attitude :

– Et maintenant, messieurs, faisait-il, ne parlons plus de cette petite aventure et excusez-moi de vous quitter si rapidement, j’ai des rendez-vous, je craindrais d’être en retard.

Pourquoi l’Anglais manifestait-il une hâte si soudaine ?

Peut-être eût-il fallu en chercher l’explication dans la remarque qu’Ellis Marshall venait de faire de l’extrême pâleur qui, soudain, avait envahi le visage du prince Nikita ?

L’officier russe, en effet, n’avait pas vu sans émotion le portefeuille rouge qu’Ellis Marshall avait exhibé un instant. Mais ce n’est pas tout. Nikita tenait toujours son tronçon d’épée. Il voulu le restituer à l’aimable escrimeur qui le lui avait prêté, et présenter ses excuses : l’escrimeur avait disparu.

Un agent à la solde de l’Angleterre, puis une disparition mystérieuse. Et quelques minutes plus tard, comme Nikita, très ému, se demandait qui pouvait bien être cet étranger qui lui avait prêté une épée si fragile, il entendit au milieu de la foule une voix qui lui soufflait à l’oreille.

– Prince, méfiez-vous de Fantômas.

***

– Croyez-vous réellement qu’il y ait eu tentative d’assassinat ? lui demandait le comte Vladimir Saratov, une heure plus tard. Croyez-vous réellement…

– Mon cher comte, je sais parfaitement qu’il s’agit là de choses si graves qu’il n’en faut point parler au hasard. Toutefois, ma conviction est absolue : l’homme qui m’a proposé de recommencer le coup que je discutais avec le prévôt, qui a incité Ellis Marshall à me servir d’adversaire, qui nous a prêté les deux épées, dont l’une s’est cassée, comme je vous l’ai dit, et qui ensuite a disparu, que nul ne connaît à la salle d’armes en fin de compte, avait préparé toute l’affaire, avait voulu que je tue Ellis Marshall.

– Mais pourquoi ?

– Mais n’avez-vous pas compris ce que je vous disais tout à l’heure ? Ellis Marshall avait dans la poche un portefeuille rouge, le portefeuille rouge.

– Et alors ?

– Et alors, comte Vladimir, poursuivait tranquillement le prince Nikita, vous devinez bien que, si par hasard, j’avais atteint ce malheureux Ellis Marshall, il en serait résulté une telle confusion qu’à coup sûr l’individu en question aurait pu facilement dérober ce portefeuille.

– Qui est-ce donc, d’après vous ?

Le lieutenant n’osa répondre : « C’est Fantômas », sur la foi de ce qu’on lui avait soufflé.

– Je voudrais bien le savoir, se contenta-t-il de répondre à l’ambassadeur extraordinaire.

24 – À COUPS DE RASOIR

Certains se vantent d’avoir le caractère poétique, de mépriser les contingences de la vie ordinaire, de s’accommoder de tout, de pouvoir se faire aux pires situations. D’autres, au contraire, passent, impassibles dans la vie, sachant non pas se plier aux circonstances, mais les plier à leurs besoins. Ellis Marshall était de ces derniers. Le flegmatique Anglais qui, par pur patriotisme et par désœuvrement aussi, était entré dans le corps des agents diplomatiques chargés de s’occuper d’une foule de missions secrètes propres à augmenter la gloire intangible de la vieille Angleterre, possédait à un rare degré la qualité prédominante de tous ses compatriotes et qui n’est autre que le sang-froid.

Rien ne le dérangeait, rien ne l’émouvait, il était toujours supérieur aux événements, jamais étonné. Aussi bien, grâce à ce flegme imperturbable, là où d’autres se fussent affolés, là où ils auraient perdu la tête, Ellis Marshall, tout bonnement réfléchissait, trouvait une solution.

Célibataire, Ellis Marshall professait cette théorie qu’avant tout l’homme intelligent ne doit jamais s’embarrasser d’un domicile fixe.

Ellis Marshall, cependant, n’habitait pas à l’hôtel. Partout il se logeait, en vertu d’un principe bien arrêté, dans un appartement qu’il meublait à peu de frais, avec des meubles sommaires et qu’il choisissait dans le voisinage immédiat d’un grand hôtel. Il lui suffisait alors de s’entendre avec la direction de l’établissement voisin, moyennant une somme qu’il pouvait librement débattre, pour que les domestiques de l’hôtel vinssent à heure fixe faire son ménage, entretenir ses affaires et même lui monter ses repas. Il était chez lui et il jouissait de l’organisation commune de l’hôtel. C’était, à son point de vue, la meilleure manière d’être complètement indépendant.

Domptant son émotion, il avait rapidement quitté la salle d’armes et, pendant que le prince Nikita courait chez le comte Vladimir Saratov pour le mettre au courant de la découverte qu’il avait faite relativement au portefeuille rouge, l’Anglais, ne se doutant aucunement des remarques du jeune Russe, rentrait chez lui pour changer de veston, et, ainsi qu’il l’avait annoncé, achever sa toilette, passer un smoking et s’en aller user la soirée le plus agréablement qu’il le pourrait.

Or, Ellis Marshall, en remontant l’escalier conduisant à son appartement, entendit grelotter la sonnette de son téléphone.

– Oh, pensa-t-il, sans d’ailleurs se hâter le moins du monde, car il avait horreur de se presser, voici que quelqu’un voudrait me causer. C’est grand dommage, la communication va être certainement coupée avant que je ne sois chez moi.

Il continua à gravir les étages, introduisit la clé dans sa serrure, ouvrit sa porte, posa d’un geste qui n’avait rien de précipité son chapeau à un porte-parapluie, puis enfin se dirigea vers l’appareil téléphonique.

– Allo, s’informa l’Anglais. Que demande-t-on ?…

Au bout de la ligne, une voix d’homme, répondit :

– Allo, c’est bien à M. Ellis Marshall que j’ai l’honneur de parler ?

– À moi en effet et à qui ai-je l’avantage ?

– C’est le coiffeur, monsieur Marshall.

Ellis Marshall ouvrit de grands yeux, fort étonnés, ne comprenant guère ce que « le coiffeur » pouvait lui vouloir.

– Que désirez-vous ?

– Allo monsieur Marshall, je voulais vous informer que mon garçon Louis, mon garçon ordinaire, est tombé malade. Ce qui fait que demain je ne pourrai vous envoyer personne. Voulez-vous m’autoriser à vous envoyer aujourd’hui un nouveau garçon ? Auriez-vous le temps de le recevoir ce soir ?

Ellis Marshall réfléchissait. Il avait coutume, deux fois par semaine, de faire venir chez lui un garçon du perruquier voisin, qui rafraîchissait sa chevelure, le gratifiait d’une bonne friction et enfin le rasait.

– Aoh, dites à votre garçon qu’il vienne tout de suite ; justement, je ne serai pas fâché d’être rasé ce soir même.

L’Anglais raccrocha le téléphone, se débarrassa de son col, puis passant à son cabinet de toilette, commença à préparer le smoking qu’il comptait revêtir quelque temps après le départ du garçon coiffeur.

Il y avait quelques minutes déjà qu’Ellis Marshall avait terminé tous ces préparatifs et qu’il venait de s’étendre dans un confortable fauteuil, lorsqu’on sonnait à sa porte :

Ce perruquier avait bien la tête la plus « perruquière » qui soit. C’était un jeune garçon de vingt-cinq à trente ans, exagérément chevelu, sentant d’une lieue le parfum à la rose, pommadé et peigné avec un soin extrême, la barbe en pointe du plus beau noir et une fine moustache retroussée à la mousquetaire.

– Isidore Lubin, pour vous servir, monsieur. Isidore Lubin, le garçon coiffeur dont on vous annonçait l’arrivée il y a quelques minutes. Oh, oh, vous avez de beaux cheveux.

À l’exclamation flatteuse d’Isidore Lubin, l’Anglais répondit par un haussement d’épaule :

– Ah oui, dit Marshall, entrez. Vous allez, n’est-ce pas, me tailler les cheveux légèrement, me les rafraîchir, et après vous me ferez la barbe ?

Tout en parlant, Ellis Marshall, précédant le garçon coiffeur, venait de regagner sa chambre à coucher. Il s’était assis sur un fauteuil après s’être lui-même enveloppé d’un grand peignoir. À sa droite se trouvait une table recouverte d’un linge blanc sur laquelle il avait disposé ses peignes, ses brosses, ses rasoirs, tout l’attirail nécessaire.

L’Anglais avait fermé les yeux. Mais c’était, en vérité, un étrange garçon perruquier : campé debout au milieu de la pièce, il croisa les bras, il regarda fixement Ellis Marshall et s’écria :

– Eh bien, non monsieur, je ne vous couperai pas les cheveux. Inutile d’insister, je ne vous les couperai pas.

– Et pourquoi ?

Mais, une main sur son épaule, le garçon perruquier forçait son client à se rasseoir.

– Pourquoi ? continuait l’étrange envoyé de la maison de coiffure, pourquoi je me refuse à vous couper les cheveux, vous le demandez, monsieur ? En vérité, c’est scandaleux. Je m’y refuse, monsieur, parce que vous avez une chevelure superbe, une chevelure qui, avec un peu de soins, pourrait, en étant artistement peignée, être aussi belle que la mienne. Vous me prenez pour un garçon coiffeur, monsieur ?

– Mais oui, sans doute je vous prends pour un garçon coiffeur.

– Eh bien, vous vous trompez. Je suis un artiste, capillaire, il est vrai, mais il n’y a pas d’artistes inférieurs aux autres. Tous les arts son égaux. La beauté est estimable sous toutes ses formes.

Et, sans doute, l’artiste capillaire eût longtemps continué sur ce ton si soudain Ellis Marshall n’en avait eu assez.

– Aoh, fit-il avec la rudesse spéciale aux fils d’Albion, vous m’embêtez, mon ami. Voulez-vous, oui ou non, me couper les cheveux ?

Si Ellis Marshall pensait avoir le dernier mot, il se trompait. Loin de se démonter, en effet, à l’apostrophe de son client, le garçon coiffeur n’en paraissait nullement affecté :

– Monsieur, répondait-il, ou, si vous le voulez, milord, car je parle anglais, je connais un peu la langue de Shakespeare, je ne vous couperai pas les cheveux, je ne vous les couperai pas. Et si vous voulez en savoir le motif, je vous l’expliquerai à mon tour, avec cette sécheresse de termes qui est propre à la langue française – vous voyez monsieur, que j’ai de l’instruction – je ne vous les couperai pas, parce que vous les couper serait idiot.

– Mais enfin ?

– Oh, il n’y a pas d’enfin. Voyons, réfléchissez. Vous êtes pileux, monsieur, vous êtes pileux. Vous avez une chevelure, je vous le répète, admirable, pourquoi voulez-vous y porter le fer ? pourquoi y frayer un passage à coup de tondeuse ? nul n’habite dans votre chevelure, monsieur. Tenez, en ce moment, vous vous coupez en brosse. Pardon, je veux dire, vous portez la taille en brosse. Bien. Mais, monsieur, vous ne seriez pas pileux que vous pourriez la porter, cette taille. C’est une taille économique, une taille avare, une taille à la disposition de toutes les têtes. Or, étant pileux, je le répète, ayant cette chance exceptionnelle, comme moi, monsieur, vous devez, monsieur, comme moi, adopter une coiffure qui mette en relief votre pilosité.

– Et c’est pourquoi vous ne voulez pas me couper les cheveux ? aoh, vous êtes fou, mon garçon.

– Artiste, monsieur, artiste. Laissez pousser vos cheveux. Laissez-les pousser. Croyez-moi, voilà mon conseil d’homme de l’art. Si vous le voulez, d’ailleurs, je reviendrai dans huit jours et alors vos cheveux seront assez longs pour que je puisse vous faire une taille à l’Absalon, à la Clovis, à la mérovingienne, quelque chose enfin.

Ce garçon, évidemment, était fou, ou ivre, peut-être ?

– Bah, répondit-il simplement à la diatribe du perruquier, ne me coupez pas mes cheveux, puisque cela vous désoblige, mais faites-moi la barbe, s’il vous plaît.

Et, en même temps qu’il prononçait ces mots, Ellis Marshall se demandait, amusé malgré lui, si le perruquier amateur de pilosité allait bien vouloir consentir à lui tailler la barbe.

Il devait être rapidement rassuré :

– La barbe ? oh, la barbe tant que vous voudrez. Je vous la raserai une fois, deux fois, trois fois. Je ferai mieux, monsieur, si tant est que cela puisse vous agréer, je ne me contenterai pas de vous la raser, je vous l’épilerai. La barbe est inesthétique, laide, sale ; c’est une honte que les hommes soient barbus. La barbe cache les traits du visage, dissimule le dessin de la bouche, atténue la ligne du menton, donne un air efféminé au visage. Oui, monsieur, je vous enlèverai votre barbe. D’ailleurs, vous allez juger de mon savoir-faire.

Comme s’il accomplissait un sacerdoce, le garçon coiffeur se hâta en effet vers les accessoires disposés sur la table à toilette, il emplit un petit bol de poudre à savon, s’arma d’un blaireau, puis, à tour de bras, avec une vigueur extrême, savonna son client.

– Vous allez voir, monsieur, répétait-il.

Ellis Marshall, qui, à cet instant, subissait la violente friction du blaireau, était hors d’état de répondre. Et le perruquier n’arrêtait pas :

– La grande affaire, expliquait-il, la grande affaire, monsieur, quand on veut raser, c’est d’avoir la main légère et sûre, de ne pas s’y reprendre. Or, voyez-vous comment j’opère. Je pose mon rasoir sur le haut de votre joue, je le laisse descendre jusqu’à votre menton. Ainsi je fais à droite, ainsi je fais à gauche. Puis le dessous du menton, puis le dessus des lèvres, là, là, ne bougez pas. C’est une opération qui est faite. Voilà, monsieur.

Le « voilà » du perruquier était triomphal. Moins triomphale fut l’exclamation d’Ellis Marshall :

– Mais vous m’avez abominablement coupé. Me voici balafré pour huit jours.

– Oh, ce n’est rien, monsieur, rien du tout.

– Comment, ce n’est rien du tout ? Ah çà, vous vous moquez de moi ?

– Nullement, monsieur, nullement, les coupures de la face n’ont jamais causé une réelle laideur. Songez à l’esthétique des sauvages qui se couturent le visage à seule fin de paraître avoir combattu en vaillants guerriers. Vous me direz que ce sont des sauvages. L’argument n’a aucune valeur. Je le prouve. Les Allemands agissent de même, monsieur. Les étudiants allemands, vous ne l’ignorez pas, sont fiers des balafres – je reprends votre propre terme – qu’ils se font au sabre, ils en sont fiers, ainsi.

– Taisez-vous. Aoh, je n’ai jamais connu de pire bavard comme vous. De plus, vous étiez un maladroit, vous m’avez horriblement coupé et je le répète…

– Vous tombez en cela dans une profonde erreur, monsieur, mais qu’importe, j’ai l’habitude d’être incompris. Et maintenant, proposait le terrible bavard, comme l’Anglais, après s’être passé le visage à l’eau fraîche, contemplait d’un air chagrin les deux larges coupures qui le défiguraient, et maintenant, vous proposerai-je, noble représentant de l’île anglaise, vous proposerai-je de vous parfumer ? Les anciens s’oignaient d’huile d’olives, mais nous sommes en période de décadence, et on se sert plus communément d’eau de Cologne que l’on fabrique à Paris, d’eau de Portugal que l’on fabrique à Paris encore, de benjoin, de…

– Aoh, vous allez me fiche le camp immédiatement. Le plus vite sera le préférable, et je vous donne mon billet que je ne ferai pas des congratulations de vous à votre maison. Allez, hop.

Excédé, Ellis Marshall avait empoigné par le bras le garçon perruquier, il le conduisit de force jusqu’à la porte de son appartement, il le poussa dans l’escalier tout en répétant, absolument hors de lui :

– Aoh, aoh, vous étiez une insolente, une ignorante, une prétentieuse, une désagréable créature.

Et en même temps il décrochait le téléphone : Il fallut bien au brave Anglais dix bonnes minutes pour obtenir de l’apathie des demoiselles du bureau central la communication qu’il désirait. Il l’eut enfin et, ayant fait appeler à l’appareil le patron coiffeur, il commença immédiatement à lui adresser de virulents reproches :

– Allo… allo… clamait Ellis Marshall, penché sur l’appareil transmetteur ; vous étiez une brute, digne de la pendaison. Vous m’avez envoyé un garçon qui est…

– Mais, monsieur Ellis, je ne comprends pas du tout ce que vous me dites, c’est demain matin que je dois…

– Allo, vous étiez digne de passer à la machine-guillotine pour l’étendue et la grandeur de vos mensonges. Vous ne voulez pas avouer que vous m’avez téléphoné il y a une heure en m’annonçant l’arrivée d’un nouveau garçon venant ce soir au lieu de demain matin ? et vous ne m’avez pas envoyé une sorte de fou inconséquent ?

– Mais, jamais de la vie, monsieur Marshall, jamais de la vie. Je ne comprends rien à ce que vous me racontez. Je ne vous ai pas téléphoné. Je ne vous ai envoyé personne. Vous avez été victime d’un escroc.

Le patron-coiffeur devait à coup sûr continuer à protester, mais le malheureux Ellis Marshall ne l’entendit pas davantage.

Alors que suffoquant de rage, pris d’une de ces colères folles particulières aux Anglais, il se penchait sur son téléphone, prêt à foudroyer son interlocuteur par une bordée de jurons, il perdit complètement notion de tout ce qui l’entourait.

C’est alors en effet que, sans qu’il eût eu le temps de pousser un cri, sans qu’il eût vu qui l’attaquait, sans s’être aperçu que d’une armoire voisine doucement ouverte, un homme entièrement vêtu de noir, le visage masqué d’une longue cagoule noire, était sorti, s’était approché de lui, avait levé la main, Ellis Marshall, la gorge horriblement tailladée par un furieux coup de rasoir, laissa choir l’appareil téléphonique et, poussant un râle étouffé, tomba à la renverse, inondé de sang.