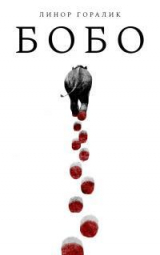

Текст книги "Бобо"

Автор книги: Линор Горалик

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)

– Аслан Реджепович, дорогой, ну что? – мне показалось на секунду, что сердце мое не выдержит – оно забилось так, что я стал задыхаться, и Аслан снова бросился на меня со стетоскопом.

Поползав вдоль груди моей вдосталь, он оторвался наконец от нее, выпрямился и, переминаясь с ноги на ногу, сообщил Кузьме, что ничего «такого» у меня не находит.

– Тахикардие есть, не сильное особенно, – сказал этот знаток сердец с большой осторожностью, после чего добавил, что наш слоник, видимо, «сильно уставать и полежать».

– Ну и слава богу, – спокойно сказал Кузьма. – Все мы, надо признаться, сильно уставать и с радостью бы полежать. Спасибо вам большое, Аслан Реджепович, успокоили. Дадим Бобо сегодня отдохнуть вечерок.

И я услышал, как, звеня своими омерзительными склянками и шприцами, наш эскулап собирает саквояж и удаляется прочь – следует полагать, вполне довольный собой.

Тогда Кузьма обошел меня кругом и присел так, чтобы заглянуть мне в глаза. Я, не ручаясь за мужество свое и чувствуя, что горло мое наполняется скребущей горечью, сомкнул веки немедленно. Кузьма встал, отошел на несколько шагов и спросил тихо:

– Толгат Батырович, вы его знаете, как никто не знает. Как вам кажется, что с ним?

– Нехорошо что-то, – сказал мой Толгат со вздохом. – Я не думаю, что он физически болеет. Я думаю, что это другие дела.

Ответа не последовало. «Ну же, – думал я, – скажи мне что-нибудь, скажи что-то такое, отчего все, все, все во мне перестанет разъедать боль, скажи, только ты и можешь, только тебе и дана сейчас такая власть, скажи – и я встану и пойду за тобой к сраным телескопам, в чертов Оренбург, на край света, скажи, помоги мне, спаси меня, скажи, скажи, скажи…»

– Спасибо вам, Толгат Батырович, – сказал Кузьма. – Я тоже так думаю. Вы идите поужинайте, а потом приходите к нему, пожалуйста, – у меня-то выбора нет, мне бежать пора. Хорошо? И я хотел еще… Простите меня, ради бога, за мое вчерашнее состояние. Я позволил себе… Я редко пью. Мне стыдно, что вы меня таким видели. Простите меня и забудьте, если можно. Ладно?

Судя по тому, что в ответ я ни слова не услышал, Толгат так тряс головой, что та наверняка чуть не отвалилась. Шаги его зашуршали по влажной траве – он попятился, а потом быстро пошел, чуть ли не побежал прочь. И тогда Кузьма снова присел передо мной. Я сжал веки еще крепче. Сухая длинная ладонь легла мне на лоб, сухие губы прижались к моему веку и замерли, замерли надолго. И тогда страшная, игольчатая, раздирающая мою грудь изнутри боль стала превращаться в мучительно-сладкое, тягучее, темное желе.

Кузьма поднялся на ноги – и вот нет Кузьмы. Я больше не дергал коленом – даже на это не было у меня сил: словно бы осталась от меня одна пустая шкура. Я не ослаб – я исчерпался. Но я все еще был болен, по-настоящему болен и не знал, не понимал вовсе, когда встану и смогу пойти вперед; все мне было все равно. Об одном мне мечталось: чтобы пришел Толгат, сел со мной в темноте и сидел, а того лучше – занялся бы моими несчастными ногами, вынул бы застрявший в трещинах мусор, обработал бы эти самые трещины, обрызгал и смазал маслом. Я услышал, что идут ко мне, но шаги были не Толгатовы: мелкие, шуршащие, и что-то позвякивало, и сильно-сильно пахло душным одеколоном. Я не шевельнулся: мне было все равно, чего этот человек от меня хочет. Я ждал прикосновения его стетоскопа, но началось что-то странное. Сперва он побродил вокруг меня кругами, осматривая меня так и этак. Я ждал, что он откроет саквояж, но так и не клацнул ни разу знакомый мне замок. Я приоткрыл один глаз: нет, саквояж стоял нетронутый передо мною, но этот мерзавец явно возился с чем-то у меня за спиной, шурша и издавая неясное мне жужжание. Вот что-то непонятное, узкое и прямое прижалось к моей спине; потом к заду; к боку; потому дошла очередь и до правой задней ноги – сперва приложилось вдоль, а потом обхватило ногу мою у самого низа по окружности… Да этот мерзавец обмеривал меня! От возмущения я распахнул глаза – и увидел, как, перекатываясь с носка на пятку, стоит он, явно о чем-то размышляя, у самого моего хобота; наклонившись и схватив меня совершенно хамски за один из пальцев, он разложил мой хобот по траве во всю длину и его тоже принялся обмеривать своим чертовым приспособлением, как если бы я был ничего не чувствующий труп; я лупанул его хоботом по руке, он ойкнул, но, явно не намереваясь отступать, потянулся к моему лбу; я шлепнул его опять, на этот раз по тощему заду, и тут уж он отскочил и даже отбежал. Засунув руки в карманы, мерзавец этот снова качнулся вперед-назад и довольно сказал по-турецки: «Двух цистерн должно хватать… Да, должно хватать…»

Ах, подлец! С ревом вскочил я на ноги. Голова моя закружилась, но я устоял. Мерзкий Асланов смех раздался у меня под левым ухом. Что ж, пусть смеется! Если моя болезнь доставляет ему развлечение, то я буду здоров! На слабых ногах сделал я шаг и еще шаг прочь от этого подлого садиста. Где-то вдалеке играл оркестр, и я понял, что там должен был я быть сегодня вечером, там полагалось мне выполнять обязанности свои. Медленно-медленно пошел я по большой аллее на звук, качаясь, как едва овладевший походкою младенец. Сзади раздались торопливые шаги – то бежал за мною Толгат. Я не стал ждать Толгата. За поворотом открылась передо мною широкая, яркая площадка – люди толпились на ней, и впереди была сцена, а на сцене оркестр играл что-то такое, отчего и мне немного захотелось жить. Никто меня еще не видел – не видел полминуты, минуту, а потом сбилась музыка, и все стали оборачиваться, и выбежал на сцену Кузьма и закричал в микрофон: «Смотрите, дорогие моршанцы, кто выздоровел и пришел к нам! Мой друг и боевой товарищ, мой прекрасный Бобо!» И то действительно был я.

Запыхавшийся Толгат догнал меня и щурился теперь на яркий свет. Я дал ему сесть на себя, и меня осторожно провели мимо телескопов поближе к сцене и поставили так, чтобы всем было хорошо меня видно. Не было на мне звезд, и не было на боку у меня ракеты, которую очень хотел Толгат нарисовать, но все так аплодировали мне, и так кричали дети, и так смотрел на меня Кузьма, что я… Далеко был город Оренбург, но вокруг меня был город Моршанск, и в этот момент служил я городу Моршанску и людям его – может быть, может быть, лишь им одним, да Толгату, да Кузьме, да Сашеньке с Мозельским, улыбающимся мне из первого ряда, да Зорину, поднимающемуся на сцену стихи читать, да Аслану поганому – и ему тоже, что уж тут поделаешь, – я служил. Дети бросились ко мне; взрослые не могли их удержать; Зорин топтался по сцене, и только увещеваниями какого-то крупного сурового человека в сером костюме и сером галстуке, взявшего в руки микрофон и сказавшего в него ледяным голосом: «Товарищи, а ну не позорим город перед властью!» – удалось навести в публике некоторый порядок. Зорин тогда прокашлялся и заулыбался.

– Я, конечно, не слон, – сказал он, – но я вас к слону быстро отпущу, я всего один стих прочитаю. Вот есть пословица: «Гагарин в космос летал, а Бога не видел». Фраза эта – ложь, ему это советские безбожники приписали. А сейчас уже не спросишь, конечно. Его друг и коллега Леонов говорил, что он был очень духовный человек, Юрий Алексеевич Гагарин, крещеный русский человек. И мы не знаем, конечно, чтó первый русский космонавт чувствовал, оставшись наедине со Вселенной. Вот про это я прочитаю.

А Бог его видал – но не сказал ни слова:

Сын учится летать, какие тут слова.

А он себе шептал, шептал опять и снова:

«Вселенная жива. Я знаю, ты жива».

О чем он думал там – над Родиной, над нами,

Один в великой тьме, дыша и не дыша?

Великий, русский, наш – как выразить словами,

Что чуяла его крещеная душа?

А Бог – что думал он, когда к Его престолу,

К сияющим дверям в Его златой чертог,

Приблизилось дитя великого народа,

Который никогда предать Его не мог?

Быть может, в миг Суда, когда и души наши

Предстанут перед Ним и в нас вглядится Страж,

Узнаем мы с тобой, что чувствовал на страже

Страны своей герой – крещеный, русский, наш.

Аплодировали, и аплодировали хорошо, и видно было мне, что Зорин прежде волновался, а теперь успокоился. Вышла большая дама, сказала всем спасибо и заявила, что катания на слоне нынче не будет, так как слон все еще не вполне хорошо чувствует себя, но будет фотографирование, поскольку слон вовсе не заразен, а вся его болезнь состоит в легкой головной боли от усталости. Тут же оказались рядом со мной визжащие дети, и душа моя умилялась этим детям, и я был готов сколько угодно выстоять рядом с ними. Я и стоял; придумал Кузьма снять с меня попону и покрыть меня большой белой тканью, специально для этого заготовленной, на которой бы сперва я расписался, а потом и каждый желающий: потом было решено ткань эту передать в музей. Что же, поднесли мне ведерко с краской и кисть, и я сделал, что мог, и сделал это с большим чувством, и всех привел в восторг; музыка играла, дети и взрослые суетились вокруг меня, и я, хрупкий, как хрусталь, переминался с ноги на ногу, чтобы боль была терпимее, и стоял, стоял и каждого здесь любил – каждого в этом парке, и каждого в этом городе, и каждого в этой огромной стране я любил в тот вечер, и, когда холодно уже стало так, что я задрожал и дети от усталости и апрельского морозца заплакали, и оркестр взялся со стуком собирать вещи свои, и Толгат начал похлопывать меня по боку, а большая женщина принялась ходить среди детей и ласково с ними прощаться, чтобы даже самые маленькие согласились сказать мне «до свидания» и отправиться наконец домой, стал и я, несмотря на одолевающее меня бессилие, как маленький и тоже не хотел уходить, потому что чувствовал, что другого такого праздника, другой такой любви не будет у меня уже в жизни. Я упрямился и не шел за Толгатом; тот сел на меня, но я не захотел везти его к гостинице, я хотел побыть еще немного здесь, на площади со сценой, – мало что так горько отдается в душе, как окончание праздника, как эти обыденные сборы по домам, эта повседневная изнанка еще живущего в тебе счастья; я все тянул и тянул и пошел под Толгатом, несмотря на его потуги, не по большой аллее, а по маленькой боковой, пусть и слабо, но все-таки кое-как освещенной: я увидел там Кузьму; мне хотелось просто положить хобот на плечо ему и постоять так. Тот говорил с мужчиной в длинном черном платье и пухлой черной куртке – я признал священника, которого видел в толпе: тот подсаживал детишек повыше, чтобы им удобно было дотянуться до чистого места на исписанной ткани, и помогал им, кажется, из длинных цветных надувных трубок скручивать с громким скрипом некоторое подобие меня. Был этот священник высок и очкаст, седые волосы его были взлохмаченны, короткая борода вилась, и мне показалось, что Кузьма от разговора с ним растерялся, – а с Кузьмой Кулининым, вы уж поверьте мне, такое нечасто происходило. Я подошел и встал рядом: класть хобот Кузьме на плечо показалось мне как-то неловко; говорили они тихо, и, если бы Толгат не тянул меня за уши, я услышал бы больше, но и сказанного мне хватило.

– Так, – сказал Кузьма. – Что точно – так это никакого велосипеда. На велосипеде по буеракам – это невозможно, вы не представляете, о чем говорите. Велосипед через пять минут окажется на подводе, а на подводе для него места нет.

– Он складной, – поспешно сказал священник.

– Никакого велосипеда, это мы вообще не обсуждаем, – сказал Кузьма. – Я и так не верю, что мы обсуждаем хоть что-нибудь. Ну хоть намекните мне. Вы за «Дельфинят» идете просить?

Священник помолчал.

– Я не хочу вам врать, – сказал он. – Я не верю, что это возможно уже. Там проси не проси…

– То есть вы хотите, отец Сергий, чтобы я вас вслепую взял, перед товарищами поручился, а вы мне причины не скажете, – покивал Кузьма. – Отлично.

– Так ведь, я вам если скажу, вы меня за дурака посчитаете, – уныло сказал отец Сергий и стал теребить свой маленький крест.

– Будет нас двое дураков, – вздохнул Кузьма.

– У меня картинки музей не берет, – сказал отец Сергий. – Я, видите, молодость в Тухачевске провел. Тухачевская Бумажная церковь, не слышали?

Кузьма внезапно вскинул голову, но промолчал. Священник этого не заметил.

– Ну неважно, – сказал он. – Картинок прихожане наши рисовали много – икон по сути, в этом-то все и дело, скульптуры делали, объекты. У меня дом этим забит-завален… Там не художественная ценность, речь не о ней, но оно ж история… А музеи на хранение не берут: боятся. Такие, извините, времена, вдруг проверка будет и в этом всем безбожие найдут? Я им говорю: а Гойя вам не безбожие? А «Демон» не безбожие? Но тоже понимаю, подневольные люди… У меня, извините, кошки писают, еле спасаю, трое детей в двух комнатах… Передать некому, все в тесноте живем. Надо просить.

– Понимаю, – сказал Кузьма. – Нет, это однозначно дело музейное. – И, помолчав, спросил: – Вы пешком хорошо ходите?

– По двадцать километров в день, бывает, вышагиваю, – быстро сказал отец Сергий. – Приход-то у меня аж в Коршуновке, а как-то так сложилось, что и моршанские… Ну и кого больного навестить надо, у кого день рождения, а то с подростком поговорить, сам не пойдет, а то бывают и печальные дела… Как-то так сложилось…

– Как-то так сложилось, – задумчиво сказал Кузьма.

– У меня ноги длинные-предлинные, старинные-престаринные, ужом, ужом поползу-у-у-у-у, – сказал отец Сергий Квадратов, завывая, и тут я понял, что эту фразу он не произносил вовсе – это сон, сон наваливался на меня. Тогда я побрел наконец к гостинице, и невыносимый человек Толгат перестал терзать мои уши. Впрочем, заснуть сразу не было мне позволено: маленькими ножницами Толгат прочистил трещины в ногах моих, полил эти трещины чем-то шипящим и так долго втирал мне в ступни масло, что я под конец не выдержал и прогнал его.

Глава 12. Рязань

– А вот скажи мне, коммуникатор хренов, – обратился Зорин к Кузьме, вытирая салфеткою руки, измазанные в курице, и постукивая кулаком по бархатному бордюру манежа, – скажи мне, как получается, что эти бляди русофобские, эти все ренегаты сучьи от литературы, все эти бездари ебаные – они нас душат, ду-у-у-у-ушат, – тут Зорин вытянул шею и очень впечатляюще закатил глаза, – они про свою ненависть к спецоперации на каждом углу орут – и их слышно, понимаешь ты, а наши – они молчат? Почему они молчат? Что их заставляет молчать? Что мы не так делаем, что они молчат, а? Что мы не так говорим, в чем мы их не так поддерживаем? Вот давай, объясни мне!

– Я чувствую, – сказал Кузьма, cлизывая c губ куриный жир, – что у кого-то есть маленький секретик: кто-то одалживал у кого-то телефончик и читал в нем не только вконтактик, но и фейсбучек. И еще, небось, так и сказал кому-то: «Это будет наш маленький секретик».

Я слушал их без особого внимания, и дело было вовсе не в том, что день мы отработали тяжело: пришли в Рязань, опоздавши, бежали к месту выступления в большой суете, и потом я так долго крутил какой-то золотой жбан, вытаскивая из него беспроигрышные лотерейные билеты, что пальцы мои почернели от типографской краски и порядочно разнылись (и теперь из-за пальцев я с трудом поел, хотя цирковые люди свое дело знали и нанесли мне, среди прочего, свежих веток, по которым я успел соскучиться, и вареной картошки, которую я любил и которой с начала путешествия в глаза не видел). Нет, не в этом было дело – я был взвинчен; здешние запахи оглушали и томили меня, а теперь подмешался к ним и запах жареного мяса, вернее, жареной курицы, от которого меня слегка мутило: из-за этого запаха я и в период дворцовой моей жизни избегал территории, прилегающей к кухням, а тут передо мной стояли на арене коробки с этой самой курицей, и деться мне, считай, было некуда, разве что отойти подальше. Так я и сделал; разговор теперь совсем был мне не слышен; но запахи! Бог с ней, с курицей; но я неотрывно думал об однажды рассказанной мне Муратом истории о человеке, который во время гибели мира решил спасти всех зверей и заодно свою семью. Он узнал эту историю от султаншиной камерунской козочки Анабеллы – султанше ее подарила болгарская императрица, женщина, воспитывавшая детей в большой набожности и часто почему-то говорившая с ними именно что о гибели мира. Мурат рассказал мне эту историю, когда решил объяснить, почему смеяться над зеброй Герберой дурно. Эту манеру Мурата я, каюсь, не любил, и, когда он говорил: «Я хочу рассказать тебе одну историю», я всегда знал, что вывод из этой истории будет неприятным для меня и осуждающим, пусть и мягко, какое-то мое поведение: то манеру иногда, шутки ради, подкрасться к задремавшему на поляне султаненку и из ранца у него обед вытащить, то привычку спать до полудня (господи помилуй, и когда я в последний раз спал больше пяти часов подряд! и где эти блаженные времена?..), а то любовь мою пошутить над Герберой, сделав сперва вид, что очень внимательно слушаю очередную ее сплетню, а потом громко и внушительно захрапев и тем доведя ее до страшной обиды… «Я хочу рассказать тебе одну историю», – сказал мне Мурат мягко в холодный осенний день, когда для согреву мы с ним в темпе ходили туда-сюда по Золотой аллее, а обиженная уже Гербера плелась за нами, тупо цокая стертыми больными копытами и все еще бормоча что-то себе под нос. Я, помню, вздохнул и приготовился каяться, слушая историю вполуха, но рассказ Мурата увлек меня: он был о том, как животные, ведя себя в целом отвратительно, много хуже, чем вел себя с Герберою я, навлекли на себя гнев Господень и тот решил смыть их всех в океан, дабы заселить землю новыми, и устроил бурю. К счастью, жил на земле человек по имени Нон, добрая и любящая душа, вроде моего Толгата: Нон построил огромный корабль, где собрал всех животных по двое и все время, пока бушевала насланная Господом буря, кормил нас и поил и заботился о встревоженных душах наших; и семья его помогала ему в этом, и Господь, увидев эти любовь и преданность, усмирил бурю, и так мы спаслись и снова вышли на землю и заселили ее. «Понимаешь ли ты, о чем этот рассказ?» – спросил меня Мурат осторожно. «Что же, – сказал я, – понимаю; о том, что никогда в жизни не предаст меня такой человек, как Толгат: он не только перед людьми мне заступник, но и перед Богом». «Хорошо, – сказал Мурат удовлетворенно, – а вот ответь мне: посмотри сейчас Господь на то, как ты в бонобо камешки бросаешь, когда они спариваться начинают, и смеешься, когда они бесятся, и реши Господь, что переполнена чаша терпения его, и сочти он нужным наслать на нас бурю и смыть нас всех в океан – что, надо было бы взять с нами зебру Герберу?» «Я понимаю твой подвох, – сказал я раздраженно. – Правильный ответ – что надо, да только смысла в нем большого нет: во-первых, во время бури она на корабле уморила бы нас всех своей болтовней так, что побросались бы мы в воду по своей воле и некому было бы в итоге землю заселять; а во-вторых, даже если не убили бы мы себя или ее до конца бури, зебра Гербера собой дурна, стара и потомства иметь давно не может. Что ты против этого скажешь?» «А скажу я, – ответил мне Мурат с улыбкой, – что ты прав; да только не возьми Толгат на борт корабля зебру Герберу, Толгат уже будет не Толгат и никогда ты не сможешь прежними глазами на него смотреть». И я понял.

И вот сейчас словно был я на этом корабле, потому что слышал я и обонял десятки животных, скученных где-то совсем рядом, в темноте, от меня в нескольких метрах, тоже взбудораженных, обоняющих и слышащих меня, но Толгат мой вместе со всеми ел, сидя на барьере манежа, жареную курицу и совсем не заботился о душе моей, а только слушал их и кивал и тихо улыбался; я же не понимал, что мне делать. Люди, отвечавшие за нас здесь, в Рязани, странно рассудили, что никто из сопровождающих моих разлучиться на ночь не пожелает, и ничего другого не придумали, как поселить нас здесь, на манеже цирка, всех вместе. Правду надо сказать, все было сделано, по их пониманию, для нашего удобства: раскладные кровати были расставлены на манеже и застелены, на мой вкус, очень красиво; еда была доставлена для спутников моих из лучшего, нам объяснили, ресторана; и так как присутствие Квадратова дало встречающей нас стороне чувство, будто люди мы весьма набожные, срочно был принесен сюда аналой с иконою. Но никто, никто не позаботился сказать мне, как я должен вести себя, никто не подумал познакомить меня со здешними обитателями, и я оказался в ужасном положении: меня, как личного слона Его Величества, надлежало, рассуждая одним способом, представить по всем правилам официально; рассуждая же иначе, это был шанс мой проявить скромность и легкость характера и, отбросив все официальные церемонии, пойти внутрь и перезнакомиться со всеми попросту, но имел ли я на это право с точки зрения этикета? Не подвел бы я этим Кузьму и остальных людей своих? Я не понимал и ходил с места на место от маеты, пока люди мои укладывались спать; почти последним лег, помолившись пред иконою, Квадратов; только Сашенька, блестя пузиком, ходил еще где-то в поисках пульта, выключающего на манеже основной свет, но и Сашенька, погрузив нас в полутьму, залез наконец под одеяло. Я остался на манеже один.

Малодушие подкралось ко мне; что же с того, что знают они о моем присутствии и – я не сомневался в этом – прямо сейчас говорят о нем между собой? Я мог успокоить себя; наесться своим ужином до отвала так, что сон возьмет меня, хочу я этого или нет, а завтра утром мы выступим дальше, в Коломну; что же, останется по мне дурная слава зверя заносчивого – так я переживу и ее, и стыд свой. «А что бы сделал Кузьма на твоем месте?» – вдруг спросил меня голос, очень похожий на голос Мурата. О, Кузьма на моем месте не сомневался бы ни секунды – он пошел бы внутрь и был бы весел и прост, и все бы полюбили Кузьму, а через Кузьму и простоту, и тепло его все полюбили бы и совсем другого человека, того человека, которому каждым вздохом моим служить мне положено… Ноги мои задвигались: я понял, что сейчас или никогда. Шлепая резиновыми подошвами, ловко примотанными веревками к ногам моим (новое изобретение Толгата), я подошел к тяжелой занавеси, отделяющей манеж от внутренних помещений, и отодвинул ее.

Лошадей здесь было пять; я увидел их первыми. Стараясь идти легко и как бы подражая Кузьме, который, по представлению моему, нес бы голову чуть набок, а ноги бы слегка выбрасывал вперед, я подошел и представился очень просто. Эти рослые атлетки приняли меня хорошо и поздоровались по одной, почему-то косясь влево. Тигр, бегавший по своей клетке кругами, сказал мне в ответ на приветствие, чтобы я, сука подментованная, на хуй шел; это задело меня больше, чем я готов был сознаться, и я двинулся дальше, растерянный; от двух медведиц пахло страхом – одна, подойдя к самой решетке, представилась по имени и фамилии и стала, кланяясь, зачем-то хвалить условия содержания, одновременно напирая на то, что рыбу дают прекрасную и чем больше ее давали бы, тем больше бы она была в восторге от этого места; другая медведица, ткнув ее кулаком в спину, сказала: «Гражданин начальник, не слушайте ее, дуру, харчи отменные, цирики наши – святые люди, жалоб не имеем» – и тоже почему-то посмотрела влево с большим интересом. Были и собачки; я поздоровался с собачками, склонив голову; те бойко пролаяли мне пожелания здравия. Я ничего не понимал – что я ни спрашивал, какой разговор ни пытался завести, все говорили лишь о том, как хорошо им тут живется; и все косились, оглядывались, тянулись шеями куда-то вглубь, туда, откуда стелился странный, знакомый и одновременно незнакомый мне запах. Я шел туда и дошел.

Здесь было светлее, чем в прочих стойлах и клетках; сено было чище; она стояла ко мне спиной и словно бы не знала, что я здесь; сразу понял я, что это уловка, – и сразу понял и то, что уловка эта удалась; сердце мое задрожало. Она повернулась ко мне медленно: крошечные прекрасные ее глаза смотрели на меня сквозь решетку спокойно и оценивающе. Потом она сказала:

– Да ты громадина! Сколько же лет тебе, мужчина?

– Семнадцать, – ответил я поспешно, не понимая сам, зачем прибавляю себе год.

– Мне тринадцать, – сказала она. – Я Нинель.

Я едва слышал ее: впервые, впервые с тех пор, как умерли отец и мать мои, я видел одну из нас. В запахе ее было что-то от запаха матери моей, но словно бы вывернутое наизнанку; я не мог бы этого объяснить, даже если бы меня спросили. Я разглядывал складочки там, где уши ее примыкали ко лбу. Мне невыносимо хотелось разгладить их пальцами, но она стояла далеко. Я не смог бы до нее дотянуться.

– Что же, Его Величества Персональный Боевой Слон, – сказала она, – поглядим на тебя, – и вдруг оказалась близко, совсем близко, и хмыкнула сидящая напротив старая горилла и получила от Нинели такой взгляд, что отползла, бормоча нечто себе под нос, в дальний угол своей клетки и оттуда теперь блестела жадными слезящимися глазами.

Вдруг Нинель замерла, словно что-то в моем запахе не то изумило, не то оттолкнуло ее. Я занервничал, занервничал страшно, желудок мой сжался; она молчала.

– Что, что такое? – спросил я испуганно, и голос мой оказался мне самому противен.

– Ты что же, не холощеный? – спросила она с удивлением.

Я понял ее и почувствовал, как жар заливает мне лицо; меня не выхолостили в свое время, вопреки всем настояниям Аслана, потому что султан наш мечтал завести собственную слоновью династию; ах, сейчас я готов был проклясть Аслана – на сей раз за то, что плохо настаивал!

– Нет, я не холощен, – умирая от стыда, сказал я и под мерзкое аханье гориллы повернулся, чтобы уходить.

– Стой, стой, бедняжка! – быстро сказала Нинель. – Как же ты живешь?

Я промолчал, потому что излагать ей ряд подробностей жизни моей не собирался, как и вам излагать не собираюсь.

– Ах, несчастный мой мальчик, – тихо сказала Нинель и покачала головою. – И я вижу: ни разу ты при этом на самку не всходил. Что, все так? Знаешь, с трех лет я на контрактах, ни отца-матери не помню, ни откуда вывезли меня, зато мужиков наших перевидала – дай бог, уж поверь мне, а не видела такого бедняжки. Бедный, бедный мой мальчик.

Я вдруг разозлился страшно. Что ей надо от меня, этой наглой маленькой кокетке, пахнущей яблоками и мускусом так, что у меня от жара и напряжения дрожали пальцы и ныли ноги? Что позволяет она себе? Какое у нее право говорить со мной как с ребенком, у которого коленка сбита? Я отлично помню, кто я и что уже смог и претерпел и какая еще впереди миссия меня ждет; ни одна постыдная подробность порядка физиологического этого изменить не может, и более того – я почти готов был сказать, преодолевая стыд, что я не собачка цирковая, чтобы холостить меня: может, и слава богу, что сохранен я был в целости, – хорош бы был боец из отца моего, выхолости его кто в детстве! Эта мысль придала мне сил: с презрением поглядев на маленькую бурую красавицу, я стал пятиться от нее прочь и пятился, пока не ткнулся задом в гориллью клетку. Горилла заверещала и дернула меня за хвост, что окончательно меня разозлило. Эти звери явно не понимали, кто я; ну так я готов был им объяснить.

– Послушайте, пожалуйста, – сказал я, обращаясь к Нинели и стараясь голосом дрожи своей не выдать. – Жалость ваша и снисходительность не нужны мне. Жизнь моя высшей цели подчинена, и мне вовсе ни к чему…

– Ну-ка поди ко мне, малыш, – сказала Нинель, и я пошел. Хоботом она обвила мой хобот, а потом сказала тихо: – Хочешь, я дам тебе?

Я задохнулся.

– Нет, – сказала она с сожалением, – не получится у нас через решетку, ты не раскорячишься так. – И, не давая мне ни выдохнуть, ни слова промямлить, покачала, глядя на меня сочувственно, аккуратной своей головкой; потом задумалась и сказала: – Что же, давай я повернусь. Ты хоть пощупай-понюхай, какое оно у женщины там. Да не думай об этой старой обезьяне, она давно из ума выжила, ее за старость лет держат, она на манеж полгода не выходила, а так она добрая. – И крикнула, вглядываясь в клетку напротив: – Слышишь, ты, макака лысая? Тихо сиди, я тебе яблоко кину!

Горилла радостно заухала, но мне было не до гориллы: девочка моя повернулась ко мне маленьким, прелестным, обвислым, морщинистым задом и стояла так, пока я, умирая от зуда в чреслах и боясь сделать лишнее движение, касался ее и обонял, раздвигал складочки и гладил бедра под сладострастное гориллье бормотание, и Нинель вдруг, смутившись, резко повернулась ко мне лицом и сказала:

– Ну полно, уходи. Да знай: ты хороший мальчик. Запомнишь? Повтори-ка.

– Я хороший мальчик, – повторил я безвольно не своим, низким голосом, и она отпустила меня, и я пошел обратно на манеж, и ясно мне было, что всякий зверь, которого я вижу на пути своем спящим, лишь притворяется таковым.

Чресла мои горели; я должен был начать как можно скорее тереть их; на манеже спали в пахнущей зверями полутьме спутники мои, и я нашел почти мгновенное спасение, пристроившись беззвучно к краю бархатного ограждения ровно там, где стучал по нему кулаком досадующий на литературных ренегатов Зорин.

Сердце мое колотилось, и медленно росло во мне чувство горя – горя жаркого, неизбывного, постыдного, горя такого, словно я совершил нечто дурное, от чего теперь никакого излечения моей душе нет. Поверите: я уже не помнил Нинель; неважна была Нинель, вместе с семенем выплеснулось из меня всякое переживание, связанное с этой женщиной в клетке. Шлепая резиновыми подошвами, я заметался по манежу; спящий Квадратов ответил мне ворчаньем, но это было для меня уже все равно – я не находил себе места. «Ну давай похулиганим с тобой, да? Ты ж мужик, а я баба, ну чего нам не похулиганить, да?..» – вот что за голос змеился сейчас у меня в ушах; я хватал воздух ртом; мне казалось, ах, мне казалось, что Катерина моя – моя, моя Катерина! – сидит сейчас у меня на загривке, прижимается голым телом к затылку моему, но в то же время я знал, я знал, что нет больше Катерины, и все это внезапно так страшно и ясно улеглось у меня в голове, что мне пришлось сцепить зубы, чтобы не затрубить от боли в голос. Я заставил себя перестать бегать; я остановился; дышать было тяжело. Я подошел тихо к той раскладной кровати, на которой спал Кузьма, и, стараясь не разбудить его, лег рядом и закрыл глаза, в которые словно песку насыпали. «Как же ты идти будешь завтра, если сегодня не заснешь?» – сказал я себе с тоской, готовясь к мучительной долгой ночи, и сразу же, немедленно заснул и пожалел об этом: приснилось мне тут же, что из висящего в воздухе яблока, брошенного Нинелью старой горилле, вырывается обхамивший меня тигр – пасть его, воняющая мясом, распахнулась прямо в лицо мне, я же лежу неподвижно и не могу даже на ноги вскочить, чтобы позорно броситься бежать от него, а о том, чтобы дать ему отпор, и речи не идет – такой страх сковывает меня. Наконец удается мне пошевелить правой передней ногой, и я собираюсь ударить его по жуткой, раззявленной полосатой голове, но все движения мои страшно медленны, и откуда ни возьмись появляется нацеленное в эту самую ногу взведенное ружье, то самое ружье, которое убило Катерину, и говорит мне: «Давай, попробуй только ударить простого русского человека, царский слуга, ты у меня надолго это запомнишь!» Тигриная пасть медленно-медленно приближается к моему хоботу, вот еще секунда-другая – и мне конец, и я знаю, что только Катерина одна может меня спасти, но Катерина на бесконечно длинных слоновьих ногах покачивается где-то далеко-далеко, и я вижу только ее мертвое лицо да красную дырку в животе, из которой невозможно, сладко, жарко пахнет промежностью маленькой Нинели, и я проснулся от ужаса и желания в таком состоянии, что, ровно как в моем сне, не нашел в себе сил пнуть ногой Аслана, озабоченно передо мной суетившегося: оказалось, что все уже проснулись и, увидев, как я лежу и стенаю, очень разнервничались, особенно когда не смогли сразу меня добудиться. Я тяжело поднялся на ноги, чтобы успокоить их; нам принесли завтрак. Сквозь окна, идущие кругом циркового купола, пробивалось солнце. Я знал, что любви никогда не будет больше места в жизни моей; ничему подобному я больше не позволю с собой приключиться. Страшная ночь кончилась.