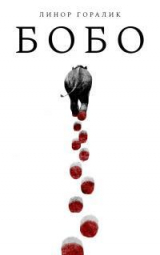

Текст книги "Бобо"

Автор книги: Линор Горалик

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)

– Видите? Слон у нас не очень умный, зато сердце у него хорошее; да мы не по уму судим, мы по сердцу судим, а больше от слона и не требуется. Я что вам хочу сказать? Мы действительно не третьеклассники, тут Кузьма Владимирович прав. И любви к Родине нам стыдиться нечего. «Патриотизм» – великое слово, а кто вам скажет, что с ним что-то не так, что над ним поду-у-у-у-у-умать надо или что то-о-о-о-оонкости тут какие есть, – вы того, друзья мои, шлите лесом. (Аплодисменты.) Вот Кузьма Владимирович не велит никому рассказывать вам, что такое патриотизм. А я возьму и расскажу. Ты утром просыпаешься, и первая мысль у тебя должна быть: «Я россиянин». Это раз. Первая задача должна быть: «Сделать сегодня для страны то-то и то-то». Это два. А первый вопрос должен быть: «Готов ли я за свою страну воевать пойти?» Это три. Все. И только потом я с постели встаю. (Аплодисменты.) Клянусь, честное слово. Поэтому мне на свете легко живется, а Кузьме Владимировичу, наверное, тяжело, он очень много про патриотизм думает, а я им живу. (Смех.) И поэтому мне легко свою страну поддерживать. Я, например, кричать готов: «Специальная военная операция – это подвиг нашего народа!» Подвиг нашего народа! (Аплодисменты.) А есть те, кто молчит. Нет, шавки, которые «против», – с теми все ясно, с ними мы отдельно разберемся. Но вот те, кто молчит, кто слова не скажет в поддержку СВО, – это, ребята, особая категория, эти меня пугают. Потому что эти могут сойти за патриотов – но они не патриоты. Потому что мои три пункта помните? Ни один они не выполняют. Если человек не встал и не сказал: «Я поддерживаю СВО», во-первых, херовый он россиянин, во-вторых, ничего он для Родины не делает, как бы ни пыжился, а в-третьих – я вам это гарантирую, – воевать он за нее не пойдет. (Аплодисменты.) Поэтому – а ну-ка давайте разом скажем: «Я за СВО!» Раз, два, три!.. Я пошутил, – медленно сказал Зорин через секунду, – из таких вещей кричалки не делают, все слишком серьезно, в балаган такое не превращают. Хорошо, что вы это понимаете, молодцы, тест прошли, серьезные люди. Но слова мои вы запомните, я надеюсь. Ладно, понимаю, все ждут концерт, что-то я завелся, – сами понимаете, сердце у меня от всего этого болит. Скажите, стих вам прочесть? Специально в честь вашего города и вот этого самого места написал. Он совсем маленький. Или надоел я вам?

Закричали «Прочесть!», и Зорин, несколько придя в себя, оскалился. Достав из кармана бумажку, он сказал:

– Ну вы, наверное, знаете фразу: «У чекиста должны быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки»… И автора ее точно знаете, вон у вас тут памятник ему стоит… Я не чекист, хотя, не знаю, если мне кто-нибудь скажет, где тут у нас в чекисты принимают… – Тут Зорин сделал паузу и дал залу посмеяться, и зал посмеялся. – Ну вот я с ним такой диалог веду, смотрите, – сказал Зорин и начал читать:

Не быть горячим не может сердце, когда в Донбассе горит земля;

Не быть холодным не может разум, когда безумьем охвачен враг;

Но наши руки беречь не будем мы ни от крови, ни от земли:

Не в наших правилах, славный предок, чужими руками жар загребать.

Сделав паузу и вскинув руку со сжатым кулаком, Зорин сказал:

– За Дзержинского и за Дзержинск! – и двинулся прочь со сцены.

И вдруг зал отозвался… «За Дзер-жинск! За Дзер-жинск! За Дзер-жинск!..» – покатилось по рядам, руки со сжатыми кулаками выбрасывались вверх, и Зорин смотрел на это в некотором остолбенении. Не без труда остановил скандирующих вышедший к микрофону Вересков, несколько раз повторив: «А сейчас…» Начался перерыв; и мы, не дожидаясь концерта, выбрались прочь из «креативного пространства» по тем же самым коридорам, и было у меня странное чувство, и думал я почему-то о Нинели и о горилле в клетке напротив, и щеки у меня горели, и больше всего на свете хотел я остаться один, и даже мой Толгат вдруг показался мне тяжелой ношею.

К счастью, здесь же, в «ДZZZЕРЖИНСКОМ», обнаружились на втором этаже странноприимные комнаты, и моим людям предстояло оказаться первыми их постояльцами. Со мной остался не один Мозельский, но и Сашенька – то был знак нового недоверия ко мне, и я принял его с должным пониманием; когда за спиною у меня загремела цепь, закрывающая проезд машинам, на секунду представилось мне, что эта цепь для меня предназначена, что цепью меня сейчас прикуют к чему-нибудь за ногу, а то и за шею, и я дернулся; Сашенька заметил это и ухмыльнулся, и от ухмылки этой, которую я надолго пообещал себе запомнить, бросило меня в жар. Я забегал по стоянке, куда Сашеньке с Мозельским вынесли стул и раскладушку, туда-обратно, чтобы успокоиться немного, и чуть не наступил в рассеянности своей на быстро отскочившую в сторону бурую тень. То был встреченный нами утром безымянный пес; он посмотрел на меня долгим взглядом, словно тоже не понимал, можно мне доверять или нет; в досаде я остановился и спросил его, перекрикивая несущуюся из «креативного пространства» музыку:

– Но вы-то, вы что так на меня смотрите? Тоже думаете, я что-нибудь ужасное отмочу? Не отмочу, не бойтесь, я давеча Кузьме Владимировичу поклялся паинькой быть, – впрочем, вас это не касается…

Он все еще вглядывался в меня, этот пес, а потом спросил:

– Жрал уже?

Тут я понял, чего он хочет от меня, и сжался от стыда.

– Нет, – сказал я, – но должны вот-вот вынести мне. Только я не знаю, подойдет ли моя пища вам, там фрукты в основном, наверное…

– Хлеба тебе дают? – спросил пес.

– Как когда, – сказал я, – может, и дадут.

– Хлеб сойдет, – сказал пес. – Эти твои, – и он кивнул на Мозельского с Сашенькой, – они, если что, вой подымут?

– Думаю, – сказал я, – им наплевать, они для другого приставлены.

– Хорошо, – сказал пес, – ждем.

И мы с ним стали ждать: он – усевшись молча на задние лапы, я – не зная, что сказать ему, переминаясь с ноги на ногу и с тоской вглядываясь в темные рваные очертания заброшенной фабрики, такие страшные по сравнению с манкими сияющими огнями «ДZZZЕРЖИНСКОГО».

– Бьют тебя? – вдруг спросил пес.

– Нет, что вы, – в ужасе сказал я.

– А тогда хули ты с ними пошел? – спросил пес в недоумении. У меня перехватило горло.

– Поводка, вижу, нет, бить тебя не бьют. Щенков твоих, что ли, поймали и держат? – спросил пес, скучая.

– У меня нет щенков, – сказал я автоматически. Мысли мои бешено скакали. Я понимал, что не обязан отвечать ему ничего.

– Это плохо, – лениво сказал пес. – Ты ж нехолощеный, я вижу. Без щенков что помер, что не помер – все одно. Без щенков трудно лямку тянуть. Тогда вообще не понимаю, с хуя ли ты пошел с ними. Мы про это с ребятами говорили – никто не понимает. Жил себе не тужил… Не за хавчик же.

Я не могу объяснить почему, но в тот момент показалось мне, что нет ничего важнее, чем дать ему ответ. И я попытался – попытался изо всех сил:

– Мать и отец мои были боевые слоны, а умерли в султанском парке от ковида, – сказал я. – Помню я только их рассказы про страшные битвы, да их шрамы, да то, как старели они, и как ждали каждой кормежки, и каждым ананасом были недовольны, и те ананасы целыми днями обсуждали, и ничего важнее тех ананасов в их мире лет пять уже не оставалось… Лучший друг мой на всем белом свете был мудрец и философ, а на то у него ума не хватило, чтобы молочай не есть: кому он и что доказывал экспериментами своими этими, ежели, кроме меня, никто его не понимал, а объясняться он считал ниже своего достоинства, а мне он нужен был живой, а не умный?.. Женщины… С женщиной я в жизни своей не был и не знаю, довелось бы мне на нее когда взойти или нет, а только если бы довелось, не я бы ее выбирал и сразу бы нас наверняка разлучили, и слоненка своего я бы наверняка в глаза не увидел… А тут выпало мне… Выпало мне послужить. Выпало мне послужить – послужить выпало, понимаете? Вот и вся история.

Пес лег, положил голову на лапы и лениво спросил, ударив пару раз хвостом по земле:

– И чё, как служится? И я понял, что горло у меня сдавлено, как поводком, и что не могу я с ним больше говорить.

Вдруг пес шарахнулся в сторону и исчез: вынесли мне и поставили передо мною несколько тазов с едой и четыре охапки свеженарубленных веток. Был в тазах и хлеб: как только бойкие молодые люди, притащившие тазы, растворились в огнях «ДZZZЕРЖИНСКОГО», пес появился снова, а с ним тощая немолодая сука с плоской простой мордой и умными, широко расставленными глазами.

– Жена ваша? – спросил я, чтобы что-нибудь спросить.

– Мы венчались за кондитерской Куликова, – усмехнулся пес и потянул к себе сдобную булку. Жена его деликатно взяла зубами половинку батона, они исчезли, снова вернулись и сделали еще пару ходок. В последний раз пес пришел ко мне один.

– Бывай, – сказал он. – Ты, я вижу, слегка придурок, – может, это и неплохо. За еду спасибо.

Видно было, что он хочет сказать мне что-то, но то ли сам не знает как, то ли стесняется страшно. Я же невыносимо хотел услышать эти слова, – мне казалось, ничего важнее этих слов для меня сейчас быть не может, и я тихо попросил его:

– Скажите мне. Пес на секунду замер, а потом повторил быстро:

– Бывай, – и не было больше рядом со мной никакого пса.

Я понял вдруг, что не могу быть один, что если я останусь один и дам тем мыслям, которые поднимаются во мне, завладеть моим мозгом, то случится со мной дурное; на секунду представил я себе, что делюсь этими мыслями с Сашенькой, который, конечно, бодрствовал с бежевою книгою в руках (а Мозельский дрых, разумеется, на раскладушке, забравшись в спальник, – счастливый Мозельский!), – о, я уверен, это был бы интереснейший разговор, только я бы предпочел, чтобы Сашенька сперва наелся молочаю. Меня одновременно одолевали усталость и нервозность, я хотел сразу заснуть и бегать, кричать и язык проглотить. «Это все музыка, музыка, дикая эта музыка, – сказал себе я, – она становится все громче и громче – невыносимо, право! Вот что: я пойду туда и заставлю их прекратить играть эту сумасшедшую музыку, и тогда наконец я смогу успокоиться!» Мне вдруг действительно показалось, что все дело в изматывающей музыке да в том, что отсюда, со стоянки, еще и слов было не разобрать, и мне мерещилось черт знает что. Не давая Сашеньке ни секунды опомниться, я рванул к заднему входу в «ДZZZЕРЖИНСКИЙ», благо до него было шагов двадцать. «Эй! – закричал Сашенька, – эй!» – и бросился за мной, ну да мне было на него наплевать. Пробежав коридором (и задевая боками стены), я выскочил в зал, где теперь мерцали цветные огни и танцевали люди; музыка тут была оглушительной, и у меня от вибрации воздуха и бог знает от чего еще стало колотиться сердце. Сашенька нагнал меня и теперь тянул за хвост и стучал кулаками по ногам; я тряс головой и сглатывал, чтобы перестало закладывать уши; танцующие аплодировали мне; какая-то красотка в обтягивающем платье, остро пахнущая духами и пóтом, стала гладить меня по хоботу, а потом взялась за хобот мой двумя руками и принялась танцевать, водя моим хоботом вправо и влево; танцевала и хлопала толпа у нее за спиной и у меня за спиной; подпрыгивал то тут, то там Вересков с телефоном в руках, крича: «Вот это оно! Вот это оно!..» – и сам я, не понимая, что творится со мной, стал топтаться и трубить, трубить и топтаться, левой-левой-левой-правой, правой-правой-правой-левой, и вдруг что-то едкое полилось мне в рот, а потом еще и еще, и Сашенька крепко схватил кого-то за шиворот и оттащил. Вдруг я вскрикнул: что-то больно впилось мне в ногу: то был осколок стакана. С воем попытался похромать я в сторону, но везде были танцующие люди, и я так и стоял, капая кровью на паркетный пол «ДZZZЕРЖИНСКОГО», и какая-то девица в ужасе завизжала, и тут почувствовал я, что левое ухо мое резко дернули вниз, а потом вперед и назад: появился Толгат, и команда была – замереть. Я замер. Толгат дернул мое ухо два раза вниз – два раза вниз, гораздо сильнее, чем надо было, и я сообразил: Толгат не уверен, что я его понимаю. Был он в пижаме и спортивной куртке – это показалось мне таким смешным, что я захохотал в голос; голова моя кружилась ужасно, и, становясь на колени, чтобы Толгат мог на меня забраться, я немножко пошатнулся и очень испугался, что я Толгата придавлю. Но все обошлось, а главное – Толгат успел вынуть из ноги моей осколок, оказавшийся совсем маленьким, и я, к стыду своему, понял, что не так поранился, как испугался. Ступни мои начали преприятно пружинить, и, когда мы с Толгатом шли к выходу, я на каждый шаг говорил: «И раз, и два! И раз, и два!..» На стоянке музыка звучала совсем-совсем тихо, и было скучно, и я очень огорчился, но попробовал потанцевать еще немножко, пусть и прихрамывая, однако вдруг страшно устал. Я остановился и дал Толгату спуститься, тем более что Аслан все время путался у меня в ногах и норовил посветить фонариком мне в глаза. Это было отвратительно, и я на него сильно дунул. Толгат заставил меня поднять раненую ногу, и Аслан убедился, что ничего страшного не произошло, я же с удовольствием этой самой ногой легонько его пнул. Аслан попятился и посмотрел на меня с ненавистью.

– Так, – сказал Толгат. – Мне кажется, нам всем надо выдохнуть.

– Все ли у вас в порядке? – спросил из темноты знакомый мягкий голос. – Я пришел – подумал, может, помочь чем?

– Спасибо вам, отче, вроде слон наш повеселиться решил, но все хорошо уже, – ответил Толгат Квадратову. – Ну, зато у нас маленькое ночное сборище.

– Он пьян, – с отвращением сказал Аслан. Квадратов вгляделся в Толгата с тревогой.

– Не я, – сказал Толгат, улыбаясь, – Бобо. Его напоили на дискотеке.

– Я чувствую, что многое пропустил, – не без сожаления сказал Квадратов.

Толгат усмехнулся. Я вдруг испытал к Квадратову страшный прилив нежности и погладил его хоботом по плечу, чем, кажется, сильно удивил.

– Давайте покурим, а? – вдруг тихо сказал Толгат, оглядываясь на Сашеньку, погруженного в свою книгу. – Отче, вы нас не осудите?

– Я сам все силюсь бросить, да не могу, – с тоской сказал Квадратов. – Как тут осудишь?

– Я не в этом смысле, – сказал Толгат осторожно. – Я тут раздобыл. Строители меня приняли за земляка, а я не стал их разочаровывать, тем более что они во многом правы. Вот со мной и поделились.

– О! – сказал Аслан, проявив несвойственную ему сообразительность. – Я буду очень благодарить.

– А! – сказал Квадратов и смутился. – Я только за, но я в этом смысле, так сказать, невинен, как младенец…

– Ну и хорошо, – сказал Толгат. – Мы вам немножко дадим, и по первому разу хорошо зайдет, если вы, конечно, готовы.

– Готов, – смело сказал Квадратов и для уверенности кивнул.

Толгат достал из кармана две маленькие самокрутки, одну закурил сам, а другую передал Аслану, и поплыл дым, и закашлялся Квадратов, и от запаха этого дыма я вдруг вспомнил, как в Богучаре кричала от боли наша лошадка Ласка, и сердце мое наполнилось таким состраданием к бедному ее мужу, который ни разу не пожаловался на свою судьбу, что не спи он в этот момент, ей-богу, я бы перед ним из одного только восхищения на колени встал. Слезы набежали мне на глаза; моя собственная страшная, невосполнимая потеря вдруг такой болью залила грудь, что я перестал дышать; казалось мне, что и в день смерти Мурата боль эта не была такой огромной, а одиночество мое – таким полным. Я взвыл; подскочили от ужаса Квадратов с Толгатом; Аслан медленно повернул голову и уставился на меня обалдевшими глазами; и я, понимая отлично, что следует мне молчать, заговорил, и слова выходили из меня какие-то кривые и липкие, и капелька боли висела у каждого слова на хвосте.

– Что вы смотрите на меня? – сказал я плохо повинующимся языком. – Что вы смотрите на меня, трое на одного? Я один. Вы все… Разве я не знаю? Сколько еще дней? Двадцать? Двадцать пять? – Тут я замер в ужасе, впервые осознав эту малую цифру, и, видимо, долго так стоял, потому что лицо Толгата изменилось – узкие глаза его округлились, рот приоткрылся, и я понял, что он и сам впервые прикинул дни и посчитал, и стало ему как мне. – Я один. Вы все… Я сейчас ненавижу вас. Вы. Вы все оставите меня. Каждый из вас это знает, и я знаю. Служба! – с горечью сказал я. – Служба меня ждет… Да ведь каждый из вас знает, кому я буду служить. И сказал ли мне хоть кто из вас хотя бы одно… – Тут я икнул не вовремя. – Хотя бы одно слово? Вы ведете меня… Почему я с вами иду? Вы меня не бьете, щенков моих не держите… Я один. Честь меня вела, гордость вела. Служба! Я служить хотел. А теперь? (Тут слезы потекли у меня, и я снова икнул.) Я один. Куда мне идти? Никуда я не денусь от вас, и вы это знаете. Вы оставите меня, а я останусь. Так хоть скажите же мне, ну скажите!!!..

О, как же я хотел, чтобы они мне сказали… Господи, я сам не знал что! Мне казалось в тот момент, что нет никаких слов, которые могут спасти душу мою. Я представил себе, что Мурат мой сейчас передо мной, сам Мурат – великий, величайший мудрец, какого я знал, и я обратился к нему и прошептал: «Скажи, ну скажи же мне!» – и, к ужасу своему, увидел, что, опустивши глаза в землю, молча стоит мой Мурат. И тогда вдруг осторожными шагами, раскинув руки, пошел ко мне Квадратов, и я отвернулся от него, чтобы не мог он больше видеть моих слез, но Квадратов обежал меня и стал передо мною; я отвернулся еще, но он снова обежал меня, и так мы кружили некоторое время, и я наконец не выдержал и выкрикнул: «Ну что вам, что вам?!» – и отец Сергий заговорил со мною, и мы говорили час и другой час о Том, о Ком никто никогда со мной прежде не говорил; и так начал я понимать, что я не один, не один.

Глава 20. Нижний Новгород

– «Квитидий Верстомер», значит, – сказал Кузьма, с отвращением глядя на распечатанный листок, подрагивающий на теплом ветру.

Светленькая маленькая дама, протянувшая Кузьме листок, тоже немножко подрагивала, и Кузьма, заметив это, положил ей ладонь на остренькое, узенькое плечико.

– Марина Романовна, – сказал он мягко, – я все понимаю, вы меж двух огней попали. Вам и царскую делегацию надо принять, и с доносом мерзким разобраться, тем более что он и не донос, а публичная статья онлайновая как бы. Верно же?

– Вы меня поймите, Кузьма Владимирович, – слегка задыхаясь, сказала маленькая дама в великоватом пиджаке, – вы простите, что я прямо на полдороге вам это притащила и за семь верст до официального места встречи прибежала, но только мне показалось, что вам знать надо, я в курсе, что вы без телефонов…

– Я вам страшно благодарен, – сказал Кузьма серьезно. – И давайте-ка, чтобы не загадочничать, я экспедиции своей расскажу, о чем речь, и вас представлю.

– Давайте, – сказала дама и энергично кивнула. – А я еще расскажу, что вас ждет, жизнь полна сюрпризов.

Почему-то она очень мне нравилась, эта немолодая дама, и Кузьме, кажется, тоже. Маленькая, как ее хозяйка, ярко-голубая машинка, на которой дама приехала встречать нас, была запаркована прямо перед нашей подводой. Кузьма крепко постучал по подводе, и через пару минут появился на свет заспанный Аслан, а следом за ним выбрался, захлопывая книгу, свежий, как цветок, Сашенька в идеально сидящем костюме.

– Смотрите, дорогие коллеги, – сказал Кузьма, держа листок перед собой. – Мы с вами – а в частности я – грабители и растратчики. Про нас тут заметка вышла, а к ней полторы тысячи комментариев набежало, между прочим. И с перепостами, судя по вот этой цифирке, все в порядке.

Вглядевшись в напечатанное, я среди налипших на текст рекламных объявлений и прочего мусора сумел разобрать только заголовок: «Слоновьи сапоги и человеческие слабости».

– Тут написано, что украли мы с вами – вернее, повторюсь, я – полтора миллиона царских денег, выделенных казной слону на сапоги, и от этого наш бедный Бобо вынужден топать босиком и вчера поранил ногу. Дальше замечательный автор – кто именно, я вам потом расскажу – сообщает: «Случившееся ставит всю экспедицию под один большой вопросительный знак, и мне, дорогие читатели, от этого страшно и тревожно. Я видел залитый кровью пол креативного пространства „ДZZZЕРЖИНСКИЙ“, обещающего стать главным культурным центром притяжения для молодежи нашего замечательного города, видел испуганные лица людей, чей праздник оказался испорчен… Не видом крови! Нет! Наши юные граждане вида крови не боятся! Но страхом за бесценное царское имущество, судьба которого теперь находится под угрозой! Сможет ли раненый слон Бобо преодолеть оставшееся ему расстояние? Или необъяснимая (но, кажется, всем понятная – долго гадать не надо!) причина, по которой у Бобо нет сапог, станет его печальным концом?..» Нет, подождите, – сказал Кузьма, – тут самый сладостный пассаж впереди, вот: «Нарыв ли сразит Бобо? Заражение крови ли? Гангрена ли погубит несчастного и милого слона? Неизвестно… Зато известно: в сапогах за полтора (!) миллиона рублей (а сколько стоят твои сапоги, читатель?!) ничего подобного не случилось бы!» Такие дела. Дорогой Аслан Реджепович, погубила ли гангрена нашего Бобо за то время, что мы сюда добирались?

– Я утверждаю, что Бобо жив, – сказал Аслан со всей возможной серьезностью, сложив руки на груди.

– Ну слава богу, – печально ответил Кузьма, – а то я уже сомневался. Может, он зомби. Может, он из кого ночью мозг пытался выесть?

Я смущенно вспомнил все жадные вопросы, которые задавал на переходе уставшему, сонному, еле бредущему Квадратову, и потупился, но, кажется, Кузьма вовсе не это имел в виду.

– Нет? Не пытался? – уточнил Кузьма. – Ну слава богу.

– А кто, простите, этот мерзкий донос написал? – спросил вдруг Квадратов. – И, простите, зачем? Доносы же зачем-то пишутся, не просто так. Интересно.

– Не «зачем», а «за что», – задумчиво сказал Кузьма. – Я думаю, это из мелочности. Я сам виноват – никто меня за язык не тянул, сорвался я… Стал срываться в последнее время… А кто – вот тут подписано. Квитидий Верстомер.

Некоторое время все молчали. Потом Квадратов сказал со вздохом:

– Нехитро спрятался…

– А зачем ему хитро? – сказал Кузьма весело. – И так хорошо. Ладно, такое дело, житейское. Есть у меня одна мысль, как мы с этим делом разберемся, и тут нам понадобится любезная помощь Марины Романовны – позвольте ее представить. – И Кузьма указал на маленькую даму рукой. – Вот это Марина Романовна Певицына, и у меня есть такое чувство, что она наш друг. Марина Романовна заведует отделом представительских мероприятий в администрации ЭнЭн, приехала, как видите, нас перехватить и предупредить и еще, я чувствую, кое о чем рассказать. Марина Романовна, давайте, слово вам.

Марина Романовна задумалась, прикусив язык и свесив голову набок, а потом сказала:

– Кузьма Владимирович, может, один на один сначала?

– Не, – сказал Кузьма, махнув рукой. – У нас тут общежитие имени монаха Бертольда Шварца, у нас секретов нет. Давайте, вперед.

Марина Романовна вздохнула.

– Понимаете вы, где это напечатано? – спросила она.

– В «Нижегородском вестнике», отлично понимаю, – сказал Кузьма, помахивая распечаткой. – На опережение, так сказать.

– Именно, – сказала Певицына. – А у нас совсем не дураки сидят. Тоже знают, с какой стороны у коровки вымечко…

Зорин хмыкнул. Певицына посмотрела на него очень серьезно.

– Короче, у нас самозародилась, так сказать, инициатива собрать слонику на сапоги. И пока вы к нам шли, народ и собрал, и сапоги заказал, и сшить успел – раздали заказы по сапожникам и дизайнерам… Мерки нам зоологи наши сообщили, по телесюжетам и фотографиям Бобо определили, говорят, с большой точностью.

– Заказы? – медленно переспросил Кузьма.

– Заказы, заказы, – покивала Певицына, глядя на Кузьму понимающе.

– То есть у Бобо должно быть не четыре ноги, а восемь, я так понимаю? – насупившись, подхватил Кузьма ей в тон.

– Ну зачем восемь, – сказала Певицына, и вдруг ее лицо пошло мелкими морщинками, мгновенно став как веселое сладкое сушеное яблочко. – Двадцать три. Наши сердобольные горожане собрали деньги на двадцать три сапога. Торжественная церемония вручения сегодня в два. Только чур, я вам этого не говорила. Ведите себя потрясенно.

Первым не выдержал Квадратов. Схватившись за живот и согнувшись пополам, он начал гоготать басом, как огромный гусь. Аслан принялся хватать воздух ртом и издавать длинное, прерывистое «Иииииии!». Хохотал Сашенька, хлопал себя по ляжкам Мозельский, Кузьма, упершись рукой в фонарный столб, другой рукой утирал слезы, и даже Зорин, не переставая повторять: «Свиньи вы! Ну и свиньи вы!» – смеялся так, что лицо его побагровело. Наконец Кузьма, справившись с собою, сказал, глотая слоги:

– Марина Романовна, ну спасибо вам, что предупредили, слава тебе господи, что мы сейчас отсмеялись-то, вот бы ужас был… Ну хорошо, в два так в два, нарядимся, готовы будем, достойно подарок примем, это я вам обещаю. Я у вас в долгу, тут уж ничего не скажешь. А далеко нам до места встречи?

– Вас на окраине встречают, да? – спросила Певицына, улыбаясь Кузьме.

– У Лесного Городка, – ответил Кузьма.

– Ну вы близко, вашими-то темпами через час будете, а то и меньше, – сказала Певицына. – Поеду я кружной дорогой, машинка у меня приметная. Скоро заново познакомимся, так что до свидания.

– До свидания, Марина Романовна, – с поклоном сказал Кузьма, и наши вторили ему нестройным хором.

Маленькая ярко-голубая машинка исчезла, и я, шагая с задремавшим Толгатом на спине за сильно разболтавшейся нашей подводою и слушая ее тревожный скрип, вгляделся от скуки в переплет Сашенькиной книжки. Сашенька читал «Цветы зла» Бодлера – верхняя черно-красная надпись на русском, а нижняя на языке, которого я не знал. Видно, книжкою заинтересовался и бодро шедший рядом со мной Кузьма – он всмотрелся в переплет и высоко поднял брови.

– Не угадал я в вас любителя поэзии, Сашенька, – сказал он, – а теперь понимаю, что зря не угадал: все складывается. Издание это я хорошо знаю, оно у меня дома стоит. Где это вы его прихватили?

– В Богородске коробейника помните? – спросил Сашенька, вежливо захлопывая книжку.

– Как не помнить, – сказал нагнавший нас Зорин. – Я у него своего «Последнего беркута» подрезал со своим же автографом, а под ним написано другой рукой: «Дорогой Танечке на память о страстных днях». И дата – месяц назад! Недолгая память была у Танечки! Для смеху домой привезу.

– Ну вот и я там подрезал, – улыбаясь, сказал Сашенька.

– И как он вам? – спросил Кузьма.

– Ну я ведь не первый раз, – сказал Сашенька. – Если понимать все обстоятельства… Я его люблю, как мятежного подростка любят. Ворчит, бурчит, огрызается, а ты понимаешь: это в нем не упрямство, не злость, не пакостничество, как дураки думают, – это в нем настоящее страдание говорит. Ты войди в это его страдание, прими его, пойми его, найди в себе, главное, такое же – и сразу ясно станет, что с ним делать, как его к нормальному разговору поворачивать. А это, если хотите, юность литературы. Ну и с реальными-то тоже так же надо.

– Ничего себе, – сказал Кузьма задумчиво. – Хороший подход, я про это думать буду…

– Юность литературы, – огрызнулся Зорин. – Это пакость литературы. Ну что вы смотрите на меня? Читал я, читал, и так хорошо читал, что наизусть куски помню; прилипчивый он, сука: «Вы помните ли то, что видели мы летом? Мой ангел, помните ли вы ту лошадь дохлую под ярким белым светом среди рыжеющей травы? Полуистлевшая, она, раскинув ноги, подобно девке площадной, бесстыдно брюхом вверх лежала у дороги, зловонный выделяя гной…»[1] Господи, и на хуя ж мне эта мерзость в голове, а? А я помню! Млел от этого дерьма, лет четырнадцать мне было… А сам я что в четырнадцать лет писал, господи-и-и-и-и! И тоже по-о-о-омню, я все помню, хотя стыдно сейчас – не то слово, а я специально помню, чтобы стыдно было. К счастью, нашелся в моей жизни человек, к которому я прибежал, трепеща, с этими листочками, он меня послушал, за плечи взял, встряхнул и пару таких слов сказал, что из меня весь ваш сраный Бодлер вывалился. И дал мне читать «Молодую гвардию» и Сельвинского. А знаете, что в тех листочках было? Вот вам: «Не трогай так; я так хочу начать: открыть во тьме невидимую дверцу, лечь накрест и прижаться к сердцу сердцем и в сердце сердца сердцем постучать. Но в темноте не видится ни зги, и в бесконечных комнатах былого от осторожно пущенного слова расходятся тяжелые круги». Это, блядь, вообще про что?..

– Это про жизнь, дорогой, – медленно сказал Кузьма. – В четырнадцать лет ты живой был.

– Знаешь что? – вдруг сказал Зорин с неожиданной и несдерживаемой злобой. – Я начинаю понимать про тебя кое-что, Кузьма Кулинин, и это кое-что очень мне не нравится.

– И что ты начинаешь про меня понимать? – весело спросил Кузьма. – Ты поделись, я-то все меньше про себя понимаю.

– Вот, – сказал Зорин и наставил на Кузьму длинный палец, – вот. Вот. И ничем я с тобой делиться не буду, придет время – мы с тобой, Кузьма, в других обстоятельствах, я чувствую, поговорим.

С этими словами Зорин рванул вперед, обогнал нашу несчастную подводу и вскочил зачем-то на козлы к Мозельскому, где, судя по всему, стегнул поводьями Гошку и крикнул: «Быстрей пошел!» – на что Гошка обозвал его блядиной лысою и, конечно, вовсе шагу не прибавил. Кузьма молчал; Сашенька похлопал замечательными своими глазами и сказал безо всякой иронии:

– Обещает, значит, при Филиппах встретиться.

– Не такой уж он злой гений, Сашенька, – сказал Кузьма со вздохом. – Да и для привидения слишком много ест.

Сашенька посмотрел на Кузьму серьезно и ответил:

– Как скажете, Кузьма Владимирович. – И я увидел вдруг, что от этих слов Кузьме стало не по себе.

Ничего лесного не было у Лесного Городка; я увидел за спинами троих мужчин и одной статной женщины маленькую Марину Романовну и обрадовался ей. Началось пожимание рук. Представил Кузьма всех, включая Сашеньку и Мозельского, а про Квадратова сказал многозначительно, что отец Сергий в представлениях не нуждается, и все, включая Певицыну, подошли под благословение к Квадратову, напустившему на себя вид важный и надменный, и я заметил, что на Квадратова больше, чем на меня, смотрят, и очень развеселился. Сообщили нам расписание наше – действительно, в два часа дня ждал нас, как нам было сказано, «сюрприз от всего города возле замечательного помещения нашего Арсенала», и Певицыну выдали нам в постоянные сопровождающие; она улыбнулась Кузьме заговорщически; главный из мужчин тут же предложил Кузьме с Зориным перейти на «ты» и по имени, и Кузьма немедленно сказал: «Гена, на два слова тебя по делу можно тогда? И тебя, Зорин». Я стоял в стороне, и они под прикрытие бока моего пошли совещаться, и, к удивлению моему, повел их вперед Сашенька, всегда державшийся в тени.

– По каналам Александра Степановича поступила к нам информация первостатейной важности, Ген, – сказал Кузьма, и видно было, что он не очень знает, как подступиться к делу, что удивило меня еще пуще.