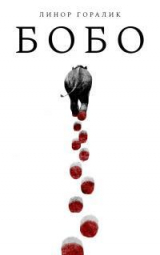

Текст книги "Бобо"

Автор книги: Линор Горалик

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)

На прощание к нам привели школьников – фотографироваться со мною и с маленькой бронзовой фигурою слона, установленной перед цирком. Зорин очень мило понадписывал этим школьникам открытки, которые они для него сделали и ему хотели подарить, а он любезно им эти самые открытки подарил обратно. Был мокрый, светлый, звонкий апрельский субботний день; мне шлось легко, принятое решение холодило мне мозг, я был царский слуга и ничего больше и знал, что ничем никогда больше не буду. Подвода наша постукивала по асфальту; мерин Гошка, оказавшийся большим любителем поговорить, болтал, не закрывая рта, о своих батьке с сестрицей, которые остались в Богучаре и по которым он, видимо, сильно тосковал; когда же эта тема исчерпывала себя, он переходил на «сраную русню» и пересказывал мне с ненавистью все, что видел в стойлах по телевизору. Я слушал его внимательно; мне о многом хотелось спросить, я ждал только момента, когда Яблочка не будет с нами рядом и он не будет фыркать на каждое Гошкино слово так раздраженно и не будет раз в три минуты вскрикивать: «Тошнит же! Да перестань, тошнит же!..» В результате я не заметил, как мы встали на одном месте и довольно давно уже стоим.

Я очнулся: на перекресток нас не выпускали два человека в черном, с круглыми стеклянными головами, и от вида их настроение мое тут же испортилось: о, я помнил таких, помнил хорошо. Кузьма пошел к ним вперед, и я увидел, как он достает золотую свою бумагу; тут же они подобрались и откозыряли ему. Кузьма помахал на них рукой, и я услышал, как он спрашивает:

– Так, а что, долго стоять-то будем?

Люди со стеклянными головами переглянулись; лиц их я не видел, но по всему понятно было, что отвечать им не хочется. Наконец один из них сказал:

– Думаем, минут пятнадцать-двадцать, товарищ… господин ваша честь. Антиобщественное поведение в загсе, где-то тут бегают, сейчас перехватим.

– Господи помилуй, – изумился подошедший Сашенька, – что ж они там в загсе делали? Перепились?

Стеклоглавцы опять замялись.

– Да говорите как есть, – сказал Кузьма, улыбаясь. – От нас какие секреты, вы же сами понимаете.

– Тем более от меня, – сказал, скромно вскидывая ресницы, Сашенька и вытащил из кармана какую-то маленькую синенькую книжечку.

При виде книжечки стеклоглавцы одновременно подтянулись и оживились.

– Разрешите представиться, – сказал один и представился по полной форме, на всякий случай откозыряв еще раз, причем дубинка его, качаясь на запястье, чуть не дала маленькому Сашеньке по носу. Фамилия его, как выяснилось, была Евсеев. Второй оказался Мусаевым, но козырять не стал.

– Так что, пришла пара ребят молодых, значит, в загс заявление подавать, вроде выглядят нормально. Девушка высокая, пацан поменьше. Стали что-то там подписывать, сотрудница, значит, смотрит, а они бумажками меняются. Ну и, короче, девушка – это мужик, а пацан – это, значит, девушка. И говорят: а мы трансы. Так им сначала повезло еще, сотрудница пожалела их, старушка, говорит: ребята, не дурите, уходите потихоньку, придите нормально одетые, примем заявление, дальше делайте что хотите, не моя забота. Короче, оказалось, они это нарочно, у них гости все – блогеры какие-то, либерасты хуевы – вы извините, – пресса какая-то, иностранцы еще. Берут, разворачивают, значит, флаги свои полосатые, и начинается: никуда не уйдем, принимайте заявление, какая вам разница, как мы одеты, это дискриминация, и давай все снимать. А в загсе еще люди, многие с детьми пришли, вот же суки, такой день людям портить! Ну, сотрудники в полицию позвонили, конечно, охрана их взяла, стала выводить, они орут, ну, тут уже винтилово пошло, мы автозак подогнали, так ребята наши мягко еще, не хотели на камерах и на людях это самое… Ну и людям праздник портить… Короче, они как рванули и где-то тут бегают, вы уж извините, а это пропаганда, счас разберемся, мы тут перекрыли пару улиц… Минут пять– десять буква…

И тут я увидел их. Они бежали на нас – выбежали слева из-за угла, выбежали, держась за руки, – две фигурки, одна в длинном пуховике на короткое белое платье, вторая в короткой куртке поверх черного костюма с радужным галстуком, и я не понял даже, зачем они бегут посередине улицы, их же видно, зачем же они бегут? – и тут за ними из-за поворота выбежали те, другие. Человек десять, и видно было, что некоторые, в черном, бегут уже долго, от самого загса, а другие, просто люди как люди, присоединились к ним прямо на улицах, что эти бегут недавно, бегут, потому что хотят бежать, и именно они кричали: «Да они щас влево возьмут! Слева их обходите, пидарасов!..» или «Мишка! Миха! Я справа зайду!..» Фигурка в платье явно могла бежать быстрее, но тащила, тащила за собой фигурку в костюме, и люди в черном уже нагоняли их, они неслись по проезжей части под крики «Стойте, пидары!.. А ну стоять!..» – и вдруг, пытаясь соскочить с проезжей части на узкий тротуар, чтобы нырнуть в проходной двор, фигурка в платье, которой мешал, очень мешал длинный, широкий, болтающийся за спиной черный пуховик, споткнулась и выпустила руку фигурки в костюме. Та помчалась вперед, потом резко затормозила – и успела увидеть, как плашмя падает фигурка в платье, и как быстро переворачивается на спину, и закрывает лицо руками, и лежит. Фигурка в костюме бросилась назад, упала рядом с фигуркой в платье на колени, затрясла ее и попыталась поднять.

Лежит на асфальте маленькая женская фигурка в длинном черном пуховике, лежит, не шевелится. Трясет ее за плечи мужская фигура в черном костюме.

Что я помню дальше? Буквально несколько секунд.

Я помню мелкую дрожь в ногах и в животе, от которой мне внезапно делается смешно: как будто муравьи ходят у меня под кожей и мне всему целиком хочется чесаться.

Я помню, что передние ноги мои вдруг поднимаются на уровень моих глаз и снова делается мне смешно: да я вроде циркового слона сейчас!

Я помню, как иду на стеклоголовых, и вот уже нет на моем пути никаких стеклоголовых, иду на тех, в черном, кто пытается поднять с земли сопротивляющуюся, бьющуюся, как рыбки, о землю пару фигурок, – и вот уже нет рядом с парою никого, никого.

Я помню, как ярость и ясность звенят в голове моей и как мне от них замечательно и прелестно, а еще помню четкое ощущение: как бы я ни захотел, ничего я с ними сделать не смогу; голос Нинели отчетливо говорит у меня в голове: «Э, да это муст, мой хороший мальчик!» – и я с интересом думаю: «Э, да это муст!..»

Я помню, как отдаю себе отчет, что через несколько секунд уже не буду способен запомнить ничего, – ярость заполняет мой мозг, вытесняя ясность, тягучая, слепая, алая ярость, накопившаяся во мне за эти добрых два месяца.

Я помню, как Квадратов, ставший крошечным, крошечным квадратиком, мужественно встает передо мной, когда я в очередной раз поднимаюсь на задние ноги и трублю, трублю песнь моей ярости во всю силу своих легких, и пытается говорить со мной ласково и разумно, и помню, как успеваю подумать, что он хороший человек, Божий человек, будь я способен разбирать слова его, я бы, наверное, им внял, да вот увы.

Я помню, как Кузьма кричит Аслану:

– Сделайте что-нибудь! Да сделайте же что-нибудь!..

И Аслан, сжавшийся в комок у Кузьмы за плечом, кричит ему:

– Мне нужны иголки! Иголки и сладкие булки!.. Надо начинить булки иголками!..

И последнее, что я запомнил, перед тем как пошел своей дорогою, – это кулак Кузьмы, точно и основательно прилетающий Аслану в глаз.

Глава 13. Григорьевское

Не помню, как явился я в Григорьевское и что натворил в Григорьевском и как я убрался оттуда.

Глава 14. Коломна

Не просто ел я, нет, – я каждый кусок смаковал бы, если бы следующий кусок не манил меня так невыносимо. Весь рот у меня был в креме и крошках, и хобот в креме и крошках, и бивни в креме и крошках. Одно бесило меня – что те, кто (по видимости) разложил для меня здесь эту замечательную, потрясающую еду, подобной которой я в жизни своей не пробовал, зачем-то каждый отдельный торт упаковали в какие-то пластиковые прозрачные коробки, страшно мне мешавшие; мне приходилось кидать их на пол и мять легонько ногой, пока они не ломались; но они ломались, к счастью, быстро и легко, и, господи, как же вкусно, как же хорошо мне было! Если бы еще не звук этот, не этот ужасный звук, словно визжала надо мною целая стая бонобо, требуя и себе порцию, и не странная боль во всем моем теле, будто много-много недель одновременно били, кусали и резали меня, при этом ни на секунду не давая прилечь… Еще и голова моя, казалось, была стянута ледяным колпаком – я пару раз даже проверил хоботом, не надета ли на мне случайно мокрая шапка, любовно связанная мне Сашенькой, но всякий раз тут же и вспоминал, что, как только погода сделалась теплей, Сашенька эту шапку с меня снял, просушил хорошо на солнце и убрал куда-то в глубь подводы… Но что это я говорю о шапке – господи, как же я ел! Только голод мой все не утихал, и я попытался воскресить в памяти, будто бы сквозь какую-то серую пелену, когда же это я ел в последний раз? Вспомнил я, как завтракал в цирке на манеже; потом вдруг словно ударило меня что-то в переносицу – вспомнил я… Словом, вспомнил я, что последовало за тем завтраком; а дальше что же было со мной? Помню, как на каком-то шоссе видел колонну велосипедистов и стал валить их в грязь по одному и тех, кто пытался уехать от меня, догонял и валил, и помню, как хрустит велосипедное колесо и как долго торчала у меня из-под колена спица, а мне и вынуть ее было недосуг; помню избу и как сквозь ту избу иду и какая-то бабка мискою на меня машет, а я на задние ноги встаю и взревываю, и она миску роняет, а мужик ее за телевизор прячется, а в телевизоре показывают лошадиный секс; помню, как несусь я по лесу, а надо мной небо черное мелькает среди веток, и бешено, бешено мне, а за мною два волка мчатся и лают, задыхаясь: «Да ты стой, мужик! Да стой, попиздим, мужик!..» – а мне так бежится, так бежится, что я глаза закрываю и вдруг со страшным треском врезаюсь в дерево и валю его, и надо мной начинает рыдать, мечась и проклиная меня, целая семья обездомевших соек, а мне бежится, мне бежится бешено, бешено, бешено, и я бегу… Липкая, приторная тошнота вдруг поднялась во мне; я отрыгнул заварным кремом и сглотнул его с отвращением. Ледяная шапка на голове превращалась в раскаленную, от головной боли я похлопал веками – свет мешал мне; звук, представлявшийся мне прежде визгом стаи бонобо, оказался воем какого-то прибора; с трудом развернувшись и пошатнув какую-то полку, заставленную печеньем, отчего она медленно, с грохотом, завалилась назад, я увидел выбитое огромное окно и красно-синее свечение, исходящее от белых с синим машин за этим окном, и вдруг выключилась чертова сигнализация и стало так тихо, что звон в моих собственных ушах оглушил меня. И тогда в разбитое окно, пригнув голову, чтобы не порезать лоб о край висящего кое-как и покачивающегося на ветру стекольного осколка, осторожно вошел Зорин.

Меньше часа спустя лежал я на оцепленной поляне у стен Коломенского кремля. Боль догнала меня: болело у меня все; были со мной лишь Аслан, ползавший по мне с инструментами да пластырями да шипучей жидкостью, каждая капля которой причиняла мне страдание, и Толгат, сидевший около моей макушки и гладивший бедную мою голову, и Зорин с Мозельским, беседовавшие в стороне с полицейскими: остальные ушли заселяться в гостиницу неподалеку. Стыд, жгучий стыд мучил меня сильнее боли, а к стыду этому подмешивался лютый страх, от которого немели щеки: что теперь сделают со мной? Надежды на лучшее не было ни малейшей, и я решил, пока Аслан терзал мою плоть, вынимая из нее осколки стекла и занозы и смазывая кровоподтеки и ссадины, подвергнуть терзаниям свою душу, устроив с собою честный разговор об ожидающих меня перспективах. «Что же, – сказал я себе, – сегодня же вечером ждет тебя, видимо, военный суд, какой положен всякому служивому, самовольно покинувшему службу. Председательствовать на нем, ясное дело, будет Зорин, и с ним будут осуждать тебя, надо полагать, Сашенька и Мозельский, как они есть люди с оружием. На защиту твою, если положена тебе вообще защита, может быть, позволено будет встать Кузьме, а скорее что и нет. Приговор тебе, ясное дело, вынесен будет один из трех: либо казнят тебя, что очень даже вероятно, либо приговорят к заключению на срок, какой покажется им соответствующим грехам твоим, либо, неведомо какой милостью, просто с позором уволят тебя и вышвырнут вон со службы. Лучше бы всего тебя казнили – на том и кончатся страдания твои; заточение ужасно, ты видал его своими глазами, – что ж, ты его заслужил и вынесешь с достоинством, а не вынесешь, так ты уж как-нибудь добудешь иголок… Но если вышвырнут тебя вон, если с позором придется тебе идти сегодня же ночью куда глаза глядят…» При этой мысли не сдержал я стона, и Аслан, решив, что каким-то особым способом причинил мне страдание, не в пример себе сказал: «Ну-ну, потерпи, бедный скот, немного осталось: я уже почти в ногах…» Самое ужасное было, что резиновые мои шлепанцы продержались на мне все это время, но веревки от них так изрезали мне голени, что я помыслить боялся о том, как Аслан их снимать будет, и если бы раньше за «скота» лупанул я его хоботом или двинул ногой, то сейчас решил, что заслужил это слово сполна, и даже не пошевелился.

Я пытался представить себе, куда пойду в случае увольнения; я уже рисовал себе картину, как останусь здесь, в Коломне, и буду побираться у Кремля, фотографируясь со взрослыми и катая детей, пока гниющие мои ноги не доведут меня до гангрены, когда Зорин завершил разговор свой с полицейскими и направился к нам, сдвинув брови и оживленно переговариваясь с Мозельским. Сашенька шел рядом с ними, покачивая головой. Я задохнулся от страха и, плюнув на Аслана, начал было подниматься на ноги – я собирался встретить судьбу свою стоя, – но от слабости ноги подкосились, и я снова рухнул. Зорин сел у меня в головах рядом с Толгатом и некоторое время молчал, а потом спросил:

– Что, как он?

– Слабый, но ничего, ничего не поломалось, – ответил Аслан бодро. – Так, побиватый и поранкатый.

Тут Зорин неожиданно захохотал.

– Ну мужи-и-и-и-и-ик! – протянул он. – Во русская душа оказалась! Не думал, что в этой тряпке что-то такое есть. Здоровая злость, а? И крепкий, бычара, а? – Тут Зорин так толкнул Толгата локтем в бок, что Толгат ойкнул. – Григорьевское измолотил, пол-Рязани потоптал, а сам только побиватый и поранкатый! А ниче так! – И, вскочив на ноги, Зорин с неожиданной нежностью почесал меня за ухом. – Ну, – сказал он, – пойду и я в гостиницу. Три дня не мылся, блядь. Намотались мы за тобой, дубина стоеросовая, а? Если бы неизвестно кто, стрельнули бы в тебя парализаторами и дело с концом. «Не препятствовать…» Я только молился Божечке, чтобы ты людей топтать не начал, псих ты ненормальный. – И, поправив пояс, Зорин тихо сказал Аслану: – Верите, Аслан Реджепович, каждый раз, когда это пейджер наш благословенный срабатывает, я думаю, что у меня сердце разорвется… Спасибо вам за ту таблеточку… Самому неловко…

– И все хорошо, – тихо ответил Аслан. – Есть еще, вы прихаживайте.

– Ну, дай бог, я уж больше так не расчувствуюсь, забудем, – смущенно сказал Зорин. – Сильно между нами, да?

Аслан только кивнул и улыбнулся, и успокоенный Зорин, зачем-то потерев ногой мне живот, крикнул полицейским:

– Спасибо, ребята! – А потом сказал, обращаясь к Толгату: – И вам спасибо, Толгат Батырович. Ночь они тут в оцеплении простоят, пока балбес наш отлежится. Спальник, одеяла сверху, еду – все сейчас Мозельский принесет, да, Мозельский?

– Все принесу, – охотно кивнул Мозельский.

– Хорошо, – сказал Толгат, улыбаясь.

– Святой вы человек, Толгат Батырович, – сказал Зорин. – Я уж позабочусь, чтобы все это было отмечено как следует.

Толгат снова улыбнулся, опустив голову, и они ушли, и ушел вслед за ними Аслан, дав Толгату несколько наставлений по поводу того, что надо не давать мне сдирать пластыри и чесать ссадины, как будто я был идиотом. Минут через двадцать вернулся из гостиницы Мозельский, неся на спине огромный, увязанный в простыню тюк со спальными принадлежностями для Толгата, а в руках – еду для него; позже, еще где-то через полчаса, расступились полицейские и пропустили к нам людей, привезших на небольшом тракторе поесть и мне, да мне было не до еды. Мягкое, тягучее блаженство охватило меня и смешалось с болью в теле моем – блаженство помилованного, блаженство души, избежавшей страшной участи. Я не мог понять, как это произошло со мной, но понимал, что какой-то момент в поведении моем, ужасном и постыдном, вызвал умиление Зорина, и от этого было мне еще стыдней, но стыд этот, сжавшись в комочек, лежал сейчас где-то на дне моего желудка и не подавал голоса. О, я знал, что завтра он нагонит меня, что завтра все нагонит меня, что завтра совсем другие думы будут терзать душу мою; но сейчас я бессовестно плыл по волнам облегчения; я не думал ни о настоящем, ни о будущем, а только знал, что есть у меня, вопреки ожиданиям, настоящее и будущее: я был счастлив, незаслуженно и оттого еще сладостнее счастлив. Кто-то прошел мимо меня по траве и остановился перед лицом моим: я не открыл глаз, но узнал запах: пахло так, как пахнет из дверей церкви, как немного пахло от рыжей женщины, лечившей Зорину ногу, и еще пахло тяжелыми зимними сапогами, поношенной курткой, незажженными сигаретами. То был Квадратов: я подивился, что он здесь, но и Квадратова я сейчас любил и уверен был, что если он пришел сюда, то пришел с хорошим делом.

– Я составлю вам компанию, Толгат Батырович? – сказал Квадратов. – И покурить хочется, и слоника еще посмотреть хочется…

– Вы добрый человек, отец Сергий, – ласково сказал мой Толгат.

– Ну и спасибо вам, – ответил Квадратов. – А я нам из гостиницы подушки украл, чтобы на них зады наши примостить, а то что на траве сидеть. Вы курите?

– Курил в девяностых много-много, – сказал Толгат, – а потом перестал, как женился, жена говорит: «Ты умрешь, а мне детей поднимать». Я подумал: «И правда, нечестно», взял да бросил. Трудно было, а бросил. Мне пейджер помог.

– Это как? – с интересом спросил Квадратов.

– А я сделал, чтобы мне на пейджер каждые два часа сообщение приходило: «Ты умрешь, а мне детей поднимать», – сказал Толгат, рассмеявшись. – Вроде шутка, а страшно! Очень помогло.

– И долго приходило? – понимающе спросил Квадратов.

– Четыре месяца, – сказал Толгат серьезно.

– Понимаю, – сказал Квадратов. – А я курю редко, мне матушка сама говорит иногда: «отец, покури», – в смысле, пойди на балкон нервы успокой. Мне помогает. У вас сколько?

– Двое, – сказал Толгат.

– У меня две девчонки. Хорошие, – сказал Квадратов. – Ваши какие?

– Кажется, неплохие, – сказал Толгат. – А мою ситуацию вы знаете, наверное…

– Я говорил немножко с Кузьмой Владимировичем, – осторожно сказал Квадратов. Толгат помолчал.

– Разберемся, – сказал он тихо. – А что, сегодня вы курите?

– Нервы, – сказал Квадратов.

– Это мы вас так расшатали? – спросил Толгат. – Вроде как все же разрешилось? Вон, лежит наш беглец…

– Да нет, тут другое, – сказал Квадратов. – У меня есть близкий человек здесь, в Коломне. Семинарский наставник мой… Духовником моим несколько лет был. Удивительный, невероятный человек. Мы после семинарии раз пять виделись, два раза в тяжкие моменты жизни моей я к нему приезжал, в фейсбуке друг друга читали-лайкали, он поразительный, честный, ясный. Не знаю, понимаете ли вы, что это сейчас значит.

– Мне кажется, отлично понимаю, – сказал Толгат.

– Ну вот, – сказал Квадратов. – От преподавания он, конечно, в последние годы отошел, попросил себе маленький приходец, дали ему… И вот я позвонил, говорю: прошу вас очень повидаться со мной, мне, говорю, как никогда надо, времена такие… А он мне отвечает: слава тебе, Господи, что ты позвонил, сын мой, до завтра не ждет, я сейчас поговорить с тобой хочу. И такая выяснилась грязная история…

Квадратов молчал, молчал и Толгат. Наконец Квадратов заговорил тихо, словно было кому его услышать, хотя полицейские наши стояли далеко.

– Есть у него в приходе школьный учитель – умный, верующий человек, самостоятельно к вере пришел, еще ребенком, сейчас ему под сорок. Учитель он прекрасный: ученики к нему домой ходят, он с ними вылазки совершает, на природу, в горы, да просто в парк с ними выйдет букашек посмотреть… Знаете, да, какой учитель, про что я говорю?

– Слава богу, знаю, – сказал Толгат. – Боюсь только дальше слушать.

– Не-не-не-не, не это, – спохватился Квадратов, – не такое! Вы послушайте, оно не такое, а все равно тошно… И вот месяц назад, что ли, рассказывает он своим чадам на уроке про дарвинизм. Все хорошо вроде идет, хорошо рассказывает, дети даже и смеются, он им обезьянок рисует. И говорит, что по нам видно, что мы произошли от обезьян: вот и руки у нас, и то, и се, и про копчик говорит, а по некоторым, говорит, чиновникам в телевизоре так прямо с первого взгляда видно, что они от обезьян произошли.

– Ах ты ж твою мать, – тихо сказал Толгат.

– То-то и оно, – вздохнул Квадратов. – Разошелся человек, увлекся. Ну вроде бы никаких проблем, дети посмеялись, звонок прозвенел, пошли дети в другой класс. И самые лучшие из этих детей, самые умные и талантливые, мальчик и девочка, на большой перемене стали рисовать картинки, какой чиновник у нас в телевизоре от какой обезьяны произошел: Лавров, значит, от гамадрила, а Шойгу, значит, еще от кого-то там… Пятиклассники, что сказать… Ну и пошли эти рисунки по рукам и прямо к завучу на стол легли…

– Господи, – сказал Толгат, – бедные дети.

– Дети бедные, родители у них бедные, да это же не все, – с болью сказал Квадратов. – Дети-то – герои, отказались про учителя говорить, откуда у них такие идеи, сказали сначала: «Все знают, что человек произошел от обезьяны!», ну да шила в мешке не утаишь. Короче, расклад сейчас такой: детей родители из школы забрали на домашнее обучение, это беда, но это полбеды; а вот против учителя собрался родительский комите-е-е-е-ет, и сегодня весь город только о том, как мне было сказано, говорит и пишет, и уже до столичных медиа докатилось, что на учителя в суд подано и задержан он по делу о дискредитации власти и какой-то там пропаганде детям чего-то: с сегодняшнего дня в СИЗО.

Толгат издал какой-то звук, которого я не понял, а только повернул голову так, чтобы их обоих видеть.

– И вот звоню я своему наставнику, – продолжил Квадратов упавшим голосом, – а тот мне и говорит: «Вызвали меня высшие силы и велели идти свидетельствовать». Я: «Куда свидетельствовать?! Что свидетельствовать?!» А мне говорят: «В суд экспертно свидетельствовать! Твой прихожанин, тебе и свидетельствовать, если ты, конечно, хочешь с приходом остаться». А им говорю: «Да что же я скажу? Что чиновники от рыб произошли?..» Ну, дальше такое пошло… Не буду вас, Толгат Батырович, утомлять нашими делами церковными, и то спасибо, что выслушали. А только самое время мне покурить, видите. Совета он у меня просит – а какой тут совет… Сказал, что подумаю, а все мысли вокруг одного крутятся: как ни сделай – пропал он. Великий этот человек, удивительный человек – пропал. Либо телом пропал, либо…

– Жалко мне вас очень, отец Сергий, – сказал Толгат печально.

– Да что меня-то? – изумился Квадратов.

– Ну у кого в такой ситуации совета просят, того тоже очень жалко, – сказал Толгат.

– Спасибо вам большое, – сказал Квадратов удивленно.

– Хотите, я вам сам непрошеный совет дам? – сказал Толгат, помолчав.

– Очень благодарен буду, – сказал Квадратов.

– Вы же про Бучу, наверное, знаете? – тихо спросил Толгат, оглянувшись на полицейских. Те стояли далеко.

– Знаю, – тихо сказал Квадратов. – Буча, Ирпень, Мариуполь…

– Вот ответьте мне, – сказал Толгат еще тише, – мог Господь там помочь?

Квадратов покачал головой и сильно затянулся.

– Ну и вопросы вы задаете, Толгат Батырович, – печально сказал он. – Хотите очень прямой ответ? Я так думаю – нет, не мог.

– Ну так и вы не можете, – просто сказал Толгат и потащил из квадратовской пачки сигарету. Квадратов перехватил его руку, отнял сигарету и положил ее обратно в пачку. Толгат улыбнулся и встал.

– Замерзли вы совсем, я вижу, – сказал он. – Спасибо вам большое, что со мной посидели. Вы идите спать, и я ложиться буду.

– Это вам спасибо, Толгат Батырович, – сказал Квадратов, вставая. – Вы уж извините меня за нытье. Развезло попа…

И с этими словами он пошел прочь – длинный, худой, лохматый, задевая молодую траву влажным подолом рясы. Толгат же обошел меня, осмотрел внимательно, не кровит ли у меня из-под какого пластыря или из-под какой повязки, заметил оставленный Асланом пустой стеклянный пузырек и бережно прибрал его в свою котомочку. Затем постелился, как мог, прямо у меня под животом для пущего тепла и залез, одетый, прямо в куртке, в спальный мешок. Я тоже, как сумел, прижался к нему животом, но долго чувствовал, что он не спит. Не спал и я. «Господи, – думалось мне в тоске и тревоге, – Господи, Господи, Господи!», а что «Господи!» – я и понять не мог. И когда утром, на рассвете, выходили мы из Коломны в сторону Бронниц и увидел я, как заделывают стеклом витрину разоренного мною магазина и растягивают над той витриною большую красно-зеленую тряпку, на которой нарисован радостный слон, поедающий торт, и написано огромными буквами: «Царское качество!!!», я снова подумал в тоске: «Господи!» – и снова не нашел слов, какими надо было бы продолжить.

Глава 15. Москва

– Но вот что повидаться ни с кем нельзя – это жопа, конечно, – сказал Зорин с набитым ртом. – Ух-x-x-x.

– Отчего мы в лесу и ночуем, – сказал Кузьма, отхлебывая чай из бумажного стаканчика и морщась. – Я не дурак. К показу придем и с показа прямо уйдем.

– И опять ночевать в лесу будем? – с тоской спросил Мозельский.

– Почему в лесу, – сказал Кузьма.– В Балашихе ночевать будем. Я добрый.

Мозельский пробормотал что-то, на что Кузьма предпочел не обратить внимания. Сашенька осторожно ткнул Мозельского локтем в бок, поворошил палкой угли в костре, нашел еще картошечку, наколол ее сучком, предложил вежливо всем по очереди и, получив отказ, принялся аккуратно чистить.

– У меня с ней знаете как было? – сказал Зорин. – Я ее первый раз увидел – сердце зашлось. Пять утра, я с поезда сошел, из орла своего плацкартой ехал, денег не было ни копейки. Стою, смотрю и понимаю: все, это на всю жизнь. Говорю себе: дыши, дыши, это важней, чем первый поцелуй. Поцелуй, там, обжимашки, то, се – это все может слюбиться-разлюбиться, поболеть и закончиться. А это, Зорин, навсегда любовь: любить она тебя будет, мучить она тебя будет, обнимать будет, отталкивать будет – все неважно; она твоя навеки, а ты ее. Забудешь ее – сердце твое разорвется.

– И правая рука отсохнет, – кивнув, добавил Кузьма.

– Почему отсохнет? – удивился Зорин.

– Так, к слову пришлось; неважно, – махнул свободной рукой Кузьма.

– Ну тебя, – сказал Зорин беззлобно. – У меня про нее стих есть. Хотите, прочту?

– Как не хотеть, – сказал Сашенька. Зорин зажмурился.

Она, красавица, лежит передо мною,

А я, робея, перед нею замираю,

И пахнет ладаном, асфальтом и весною,

И мы – влюбленные, распахнутые маю.

Она прекрасна от Зарядья до Арбата,

Она сильна – но так нуждается в защите.

Я стану рыцарем в волшебных книжных латах,

Чтобы примкнуть к ее великой вечной свите.

И если черный день настанет – знайте, братья,

Я буду биться за нее, я насмерть встану

И только мертвым упаду в ее объятья,

И только так ее любви достойным стану.

Мозельский беззвучно захлопал. Сашенька протянул руку и сжал Зорину плечо. Зорин смущенно покивал и уставился в костер.

– Такое и я могу, – сказал откуда-то из темноты грубый мерин Гошка. – «она прекрасна от Зарядья до Арбата, но у поэта что-то писька маловата».

Яблочко неприлично и заливисто заржал. Я не выдержал и улыбнулся – пожалуй, первый раз с тех пор, как выдвинулись мы из Коломны. Маленький разговор Квадратова с Толгатом, маленькая история Квадратова не покидали меня. Даже верь я, дурак такой, в волшебную тетрадь Кузьмы, о чем стыдно мне теперь было вспомнить, – что бы мог Кузьма записать туда, услышь он этот разговор? Что бы он об этом разговоре мог рассказать Ему? И что бы он бесконечной волею Своей мог исправить? Того ли найти, кто рисунки завучу на стол положил, да сказать: «Не клади завучу на стол те рисунки, завуч – дурак, не надо этого делать?» Или завуча, дурака и остолопа, за шкирку взять да сказать: «Дел у тебя в школе больше нет? Все у тебя ладно, все учатся на пятерки, хулиганы у тебя маленьких не бьют, пятерочники у тебя носа не задирают? Что ты устроил с рисунками этими, за что судьбы переломал?» И завуч тот возьми да и скажи: «Да мне до тех рисунков разве дело есть и мало ли, действительно, у меня хлопот! А только мне же и скажут: завуч, что за рисунки у тебя по школе ходят, куда ты смотришь? И если я строгости не сделаю да судеб не переломаю, от моей собственной судьбы останутся ножки да рожки…» Что ж, пойдем дальше; не с завуча Тебе тогда надо спрос иметь, а с кого? С родительского комитета, который добился, чтобы бедного учителя в суд забрали. Соберешь Ты пред Cвои светлы очи тот комитет, стукнешь кулаком Своим бесценным столу, а они тебе: «Да ведь мы что! Страшно нам! Детям-то к этому учителю еще ходить на уроки и ходить, сегодня он это сказал, а завтра еще что скажет, а дети наши возьмут да и повторят где не надо, и что с ними дальше сделается? Страшно нам, Ваше Величество, не понимаем мы, как еще быть, если не так быть!..» Хорошо, Ты скажешь, бог с вами, идиотами, да где же тот судья, который учителя не пожурил да отпустил, не штраф на него наложил за неуважение к приближенным до моей особы фигурам, а прямо-таки арестовал и в СИЗо посадил? Где этот гамадрил и почему он такой произвол вершит? А вот он, этот гамадрил, – стоит перед Тобою, весь трясется и бормочет, заикаясь: «Так ведь я, Ваше Величество, не знаю, как еще поступить; отпущу я его – моя же голова с плеч, мне же и скажут, что я преступникам, оскорбляющим приближенных ваших, потакаю; нет, в нашем деле перебдеть надо, запугать надо, чтобы неповадно было другому такому учителю подобные шуточки шутить, а то, глядишь, и до оскорбления лично Вашего Величества дойдет, не приведи Господь…» Передернешься Ты, подумаешь: «Да за какую барышню кисейную держат они меня!» – а потом спросишь в отчаянии: «Ну хорошо, а церковники-то, церковники – с ними что? Почему же они прекрасного человека, тихого священника, в такое положение ставят, что, если бы это не был грех великий, он бы, может, и руки на себя наложил?!» А церковники тебе: «Так, отец ты наш земной, страшно! А ну как скажут нам, что мы не постарались, в важное дело не вмешались, не помогли осудить такого преступника лютого? Да и показать надо, как мы твои интересы блюдем, ни одной минуточки не спим, а то вдруг сомнения какие возникнут… Страшно!» И тут Ты не выдержишь и как воскричишь: «Мать вашу! Да почему же вам всем так страшно и кого же это так страшно вам, и кто же это так сделал, что вы все в бесконечном страхе живете и пикнуть не смеете?!..» И вот когда я доходил в своих рассуждениях до этого момента, я словно натыкался на какую-то глухую серую стену – вернее, нет, не глухую, а того хуже: вязкую, вязкую, липкую серую стену, через которую страшным усилием мог бы я пройти, но так тошно и страшно и противно было мне, что не мог я этого усилия сделать, и оттого становилось мне еще тошнее и противнее. Все казалось мне бессмысленным; даже конец моего путешествия и цель его больше не рисовались мне в тех ярких, пульсирующих красках, что прежде: стали они похожи на раскрашенный детский рисунок, который в любой момент мог порваться на ветру, и у меня не получалось этим бледным рисунком подбодрить себя. Я с трудом ел, а просыпался с еще бóльшим трудом и начинал идти вперед все еще спящим, натыкаясь на деревья или случайно сворачивая в кювет на шоссе, так что приходилось теперь Толгату безжалостно драть мне уши с утра до ночи.