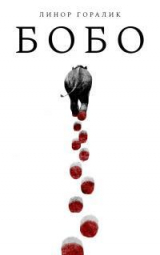

Текст книги "Бобо"

Автор книги: Линор Горалик

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)

Оказалось, что и стол готов, и баня натоплена, и вещи можно посушить, и для меня запасено питание (к которому подошел я как-то вяло – проклят будь Аслан и его омерзительный шприц), и лошадкам, конечно, есть чем поживиться; в нашем теплом гараже при пожарной части я с радостью поделился с ними своим богатым провиантом, и они, поев груш, чернослива, печенья и всякой мелочи, принялись дремать. Ласка положила Яблочку голову на спину; любуясь ими, задремал и я, и снилось мне, что мой бедный, славный Мурат, как это часто с ним бывало, бродит бессонно у меня под брюхом, молча развивая очередную странную теорию. Помню, однажды весь дворец гадал, что творится с нашим султаном – он стал неожиданно мягок со всеми, вечно был в хорошем настроении, принялся наряжаться в яркие цвета и приходил в парк с карманами, полными орехов: кому только не доставались эти орехи! Побродив подо мной и пощекоча меня иглами в один жаркий, влажный вечер минут семь или восемь, Мурат сказал совершенно неожиданно: «У меня есть две версии, но, чтобы определиться окончательно, мне хотелось бы задать султану один вопрос: для кого человек делает пластические операции – для себя или для других?» Я с изумлением спросил, уж не собрался ли, по его мнению, наш шестидесятисемилетний султан уменьшить свой выдающийся нос; нет, сказал Мурат, но в зависимости от ответа ему, Мурату, стало бы ясно, ждет ли султанша наконец младенца или наш правитель завел юную любовницу. Я растерялся. Мурат пояснил: султан явно переживает приступ молодости; что-то юное или кто-то юный вошел в его жизнь, причем речь идет не о деловых отношениях, не о покровительстве и не о политическом альянсе, а о глубокой эмоции; стало быть, это либо младенец, либо юная пассия. Если ответ на вопрос Мурата будет «для себя», то дело, видимо, в ребенке: ребенку безразлично, как выглядит его отец; если же ответ будет «для других», султану самому глубоко не все равно, каким видит его молодой объект страсти… Во сне своем я сунул хобот под брюхо и попытался достать Мурата – мне не терпелось узнать, о чем он думает, – и, к своему изумлению, обнаружил, что Мурат одет совсем как Аслан, не одет даже, а укутан. «И это на нашей-то жаре!» – подумал я, испугался, что Мурат перегреется насмерть, с отвращением подумал, сколько радости от этого будет Аслану, и тут с болью вспомнил, что все уже случилось, случилось… От боли этой я проснулся; да кто-то и правда был у меня под брюхом! В ужасе растопырил я ноги, осторожно продвинулся вперед, развернулся и уставился на то место, где раньше стоял: там, скрючившись и обхватив руками колени, сидела, переодетая в толстовку и джинсы, кубанская красавица, подносительница хлеба-соли, и смотрела на меня невероятными своими очами. От топота моего проснулись лошадки, увидали красавицу и удивленно заржали. Красавица в ужасе зашикала на нас и бегом перебралась в самый темный угол гаража. Я был растерян; посоветовавшись, мы с лошадками ни к какому выводу не пришли, и к моменту появления Кузьмы и Аслана, очень усталых и несколько спавших с лица, версий странного поведения красавицы у нас не было – разве что, подумали мы, прячется она от необходимости петь снова с хором, чье послеобеденное выступление хорошо нам было слышно прямо в эти моменты даже сквозь стены нашего пристанища.

– Двигаться совсем надо, Аслан Реджепович, опаздываем сильно, – сказал Кузьма, обходя вокруг меня и глядя встревоженно. – Он идти может?

Подлый Аслан пнул меня ногой под колено. Я непроизвольно дернул ногой.

– Есть рефлекс, – сказал Аслан довольно, причем я был уверен, что никакого отношения к вопросу Кузьмы это не имело.

– Значит, может? – с надеждой спросил Кузьма.

– Ничего, пойдет, – сказал этот подлец кровожадно.

– Вот сука, – сказал Яблочко.

– Тогда выходить надо, – сказал Кузьма, – на четыре часа мы отстаем. Позовите Толгата Батыровича, пожалуйста, и Мозельского тоже, пусть зверей готовят. Я бы сам, вы простите, но мне еще Зорина уламывать, он ночевать хочет.

– Ничего ужасного, – сказал Аслан сладким голосом и исчез.

– Держись, слоник, – сказал Кузьма, похлопал меня по ноге и собрался уже идти прочь, как вдруг из угла метнулась к нему маленькая тень.

– Кузьма Владимирович, – заговорила красавица, схватив Кузьму за руку так, что у нее побелели костяшки, – Кузьма Владимирович, простите, пожалуйста, два слова скажите со мной.

– Да, конечно. – Изумленный Кузьма застыл в полуобороте.

– Кузьма Владимирович, заберите меня, не могу, мне надо уйти, – сказала красавица, вдруг оказавшаяся очень юной, – мне представилось, что ей от силы восемнадцать лет, а может, и пятнадцать. – Не могу больше тут… Вы бы знали, как это все… Господи! Кузьма Владимирович! Сама в жизни не справлюсь, а мне так надо, мне так надо! Просто спрячьте меня в подводе у вас, мне есть не надо, ничего не надо, я вам готовить буду, вещи чинить буду, лошадей чистить, что угодно делать! Я все умею!

– Да куда же вам, милая? – мягко сказал Кузьма, высвобождая руку.

– В Москву! – выдохнула девушка, хватая Кузьму за палец. – Вы же через Москву пойдете? Мне только до Москвы добраться, вы меня не заметите, я очень тихо буду, мне даже есть не нужно!

– А вы почем знаете, что мы через Москву пойдем? – насторожился Кузьма.

– Да ведь как через нее не пойти, если можно пойти? – опешила девушка. – Это же Москва!

– Вы в Москве-то когда-нибудь были? – спросил Кузьма, улыбаясь и отнимая у нее свой палец. Будто она была младеница.

– Не была!– сказала красавица запальчиво. – Не была, понимаете, не была!

– Кто у вас там? – спросил Кузьма.

– Никого, – сказала она, – а только там жизнь, жизнь! Господи, да знали бы вы, как это все…

– У вас же тут семья, подруги, наверное. Любовь, может, – сказал Кузьма осторожно.

– Да хер с ними со всеми сто раз, – вдруг сказала красавица очень сухо и передернулась. – Друзья-подруги… С семьей моей сами живите, если хотите. Друзья-подруги… Любовь еще… С нашей любовью вы поживите тоже… Мне тут слова нормального сказать не с кем.

– И что же это за слово? – так же сухо поинтересовался Кузьма.

– Так я вам и расскажу, – жестко ответила красавица. – Вы человек царский. Не хотите брать – не берите, нервы мотать не надо. Скажите просто: нет. Допытываться я вас не просила.

– Что, листовки хотите клеить? – спросил Кузьма со вздохом. – В одиночных пикетах стоять? На борьбу с режимом потянуло? Может, еще и геройского пути ищете? От «Жан-Жака» до автозака? Красавица молча смотрела на Кузьму, и ее бархатные щечки медленно заливались румянцем.

– Зря я вас за человека приняла, – сказала она высоким дрожащим голосом. – Что-то мне такое в вас померещилось… Человеческое. Подумала на секунду: хоть и царский сукин сын, а как живой. Сейчас стою и не понимаю: с чего это я? Ну что, сдадите меня? Кому стучать пойдете? Начальнику хора? Он и главный тут у нас по этим делам, и батя мой по совместительству. Семья! Уж он из меня дурь-то повыбьет, вы довольны останетесь, не сомне…

– Вас как зовут? – вдруг спросил Кузьма.

– Катерина, – растерянно сказала девушка.

– Катя, у вас когда… – начал Кузьма, но девушка строго прервала его:

– Катерина.

– Катерина, – покорно повторил Кузьма, кивая. – Катерина, у вас когда день рождения?

– В июле, – сказала Катерина недоуменно.

– Вам сколько исполняется? – деловито спросил Кузьма.

– Двадцать.

– Не врите.

– Девятнадцать, – сказала Катерина и сделалась совсем пунцовой.

– Не брать с собой ничего, кроме самой необходимой теплой одежды, документов и денег, – сказал Кузьма. – Это понятно? Будет сумка большая – сам все выкину прямо на дорогу. У вас есть, – Кузьма посмотрел на часы, – ровно восемнадцать минут. Мы опаздываем страшно.

Лицо Катерины стало белым.

– Вы не представляете себе, как я…

– Семнадцать, – сказал Кузьма. – И еще учтите: никакого касательства к вашей судьбе я не имею. Я вам не друг, не брат, не сват. Что с вами дальше будет – до того мне дела нет. Это понятно? И телефон нельзя, совсем, никакой – безопасность. Вас обыщут, всерьез. Вы понимаете?

Катерина моргнула и исчезла. Я вдруг понял, что не могу смотреть на Кузьму, иначе слезы, стоящие у меня в глазах, вытекут наружу. Я запрокинул голову так, что уши хлопнули меня по бокам, и с удовольствием услышал возмущенный голос Аслана:

– Извините, пожалуйста, Кузьма Владимирович, но как же нам помещаться? Мы не сможем все на подвода помещаться! Нам уже очень не много места!

– Да уж как-нибудь с Божьей помощью, – сказал Кузьма и вышел, и поганец Аслан снова пнул меня под колено, а я изо всех сил дунул ему хоботом в ухо, и на том мы расстались.

Покинуть станицу через семнадцать минут нам, конечно, не удалось – хор искал Катерину, чтобы после исполнения «Прощальной» («…Пусть слону родному русскому / Покоря-а-а-ается простор!..») надеть на меня огромный венок из цветов и колосьев, но Катерины нигде не было, и нетерпеливый Кузьма сказал наконец:

– Вы нас простите, господа, а только больше мы совсем, совсем не можем. И венок на меня надел начальник хора, сухой подтянутый человек с огромными и прекрасными глазами и узким алым ртом, в папахе и с шашкой. Венок кололся. Я нервничал страшно, и все мои силы уходили на то, чтобы не переминаться постоянно с ноги на ногу и не махать из стороны в сторону хоботом, тем самым выдавая свое волнение. Стоило нам покинуть станицу, как мне пришлось сделать свои необходимые дела прямо на дороге – я не мог больше терпеть, от волнения кишечник меня не слушался, и я в ужасе пытался вообразить, что подумает обо мне Катерина. Вся моя надежда была на то, что если ее, свернувшуюся клубком в дальнем углу накрытой навесом подводы, не вижу я, то и она не видит меня. Я не понимал еще тогда… Я многого еще тогда не понимал. Мне просто было почему-то так легко, легко идти – венок, пусть и колючий, явно украшал меня, солнце стояло в зените на безоблачном небе, и тепло его разливалось на весь мир, и свет его на сияющем снегу был даром божественным, и все это было про надежду; про то, что и черные дни проходят, а еще про то, что дарование нам этой надежды никакому осмыслению не поддается: вдруг является она в сердцах наших, как является солнце в синеве, и вот – есть. И снова я думал о Нем и верил в этот момент, что я не никчемный, не никчемный слон, что стоит мне воссоединиться с Ним, увидеть Его, начать что ни день служить Ему, как всегда во мне, наверное, будет эта невесть откуда взявшаяся сегодня нежнейшая легкость, доходящая до головокружения, – легкость, заставляющая забыть об усталости, легкость такая, будто проник в тебя свет небесный и этим светом был он. Я думал в тот день, что это любовь моя к Нему заставляет меня сойти с дороги и пробежаться, неся Толгата на загривке, по заснеженному полю в моих прекрасных высохших чунях, что это любовь моя к Нему заставляет меня дергать от переполняющих меня жизненных сил завязки моей прекрасной шапки, что это любовь моя к Нему в огромности своей заставляет меня хихикать, когда я представляю себе, что будет с сидящим на облучке Зориным, когда обнаружит он Катерину, – потому что все люди любят друг друга, и Зорин ее полюбит, и от любви к Кузьме простит Кузьму, и все мы будем любить друг друга и навеки после нашего путешествия останемся братьями – да мы уже братья. Сойка села мне на голову; я привстал на задние ноги и подкинул ее головой в воздух; она улетела, крича, что я пидарас, и я засмеялся.

О, русский март!..

Глава 7. Ростов-на-Дону

Хуже всего было то, что под конец улица круто пошла вверх, и тут даже Кузьма перестал повторять свое «опаздываем, опаздываем, опаздываем!» и дал, слава богу, нам, несчастным, идти так, как мы могли идти, то есть еле-еле переставляя ноги. Опаздывали мы на четыре часа, Яблочко с Лаской стали без спросу останавливаться передохнуть, и правивший ими Мозельский отказывался лошадок погонять, а только говорил понимающе: «Вы ж мои бедные» – и требовал, чтобы все слезли с подводы и шли пешком. Первое время ему подчинялся даже Аслан, но потом не выдержал и стыдливо попросил Мозельского «научить его править лошадьми», о чем он якобы всегда мечтал. Мозельский, усмехнувшись, подвинулся на козлах, но стоило Аслану усесться рядом с ним, как хитрые лошадки встали намертво, а Ласка еще и пробурчала: «Сам себя тащи в гору, тварь ленивая», и Мозельскому пришлось слезть, просто передав Аслану вожжи и выразив восхищение прирожденным его талантом кучера. Нехотя лошадки тронулись, и мы, кряхтя и задыхаясь, добрались до того места, где улица резко начинала забирать вниз; оттуда открывался нам вид на желтое трехэтажное здание, почти скрытое глухим коричневым забором, и видны были перед забором машины телестудий, которые я хорошо уже научился узнавать. Кузьма принялся поспешно отирать пот со лба и одергивать куртку, Аслан полез под навес подводы спешно переодеваться в пальто, Зорин же, напротив, распахнул воротник бушлата и сделал лицо такое, словно прислушивается к бурчанию в животе, – я давно понял, что он такое лицо делает, когда знает, что на него смотрят или смотреть будут, и сам тоже научился так поступать и очень был Зорину за эту науку благодарен. Один Сашенька, как всегда, был элегантен, подтянут и ко всему готов, и когда мы пошли с горы вниз, а люди с камерами и микрофонами побежали, напротив, к нам наверх, он стал спускаться слева от меня легко и весело, будто и не проделал ночью весь тот путь, который мы проделали. Что до меня, я был грязен и измучен; последние несколько дней я не то что не получал привычных мне растираний розовым маслом – я и мыт-то как следует не был: Толгат только и мог в наших походных обстоятельствах чистить мне бока и ноги снегом, а потом залезать мне на спину, набив снегом же целлофановый пакет, и кое-как меня обтирать, и, ей-богу, чище я себя от этой процедуры не чувствовал, да и кожа моя от снежных ванн сохла страшно. Но боевая обстановка есть боевая обстановка, и я, конечно, никаких претензий не выражал, а только сейчас, в момент спуска с этой самой горки навстречу камерам, стало мне вдруг невыносимо смешно: да чтобы я! Я! В таком виде прежде кому-то показался! Господи помилуй! Бока мои затряслись, я запрокинул голову и всхохотнул, и Толгат начал хлопать меня по макушке, чтобы я вел себя прилично. От этого стало мне еще смешнее, я сильней затрясся, Толгат явно занервничал и громко зашикал на меня – нас уже, похоже, снимали, – но тут Кузьма спросил с интересом:

– Он что, смеется?

Толгат, видимо, кивнул, и Кузьма сказал довольно:

– Отлично, для детей это очень хорошо, пускай смеется, – и, обратившись к журналистам, прибавил: – Пишите: заголовок ставим «Смеющийся царский слон пришел в гости к особенным детям». Нет, не так: «Смеющийся царский слон пришел развеселить особенных детей». Дословно запишите только, знаю я вас.

Журналисты послушно принялись что-то корябать ручками в блокнотах и набивать пальчиками в телефонах, а Кузьма так бодро, словно всю ночь проспал сладким сном, распоряжался уже насчет сцены перед воротами с достойной черно-золотой табличкой «Городской клинический детский психоневрологический диспансер № 1», благо из этих ворот успел вынырнуть в щелочку человек в стальных очках, белом халате и белой же шапочке, которого Кузьма называл «господин профессор». Господин профессор был щупл, сух, высок и напоминал Аслана образом совершенно поразительным, с той разницей, что был, очевидно, умен, поскольку заведовал лечебным заведением в три этажа. Я кивал и кланялся и поднесенную мне господином профессором морковку, выращенную в огороде собственными руками юных его пациентов, от голода проглотил целиком. Профессор явно намеревался дать на моем фоне масштабное интервью о пользе предстоящего сеанса зоотерапии и о своих обширных зоотерапевтических разработках, которые вел с 1975 года, но Кузьма, прижимая руки к груди и дико извиняясь, этому воспрепятствовал: пора было, пора снимать остальные части сюжета и зоотерапевтический сеанс в частности, потому что замечательный наш Бобо очень, очень устал, а он животное же, ему, дорогие коллеги, не прикажешь, так что пока он, видите, еще как-то бодр и покладист, давайте мы с ним поработаем? Давайте, коллеги, поработаем оперативно, пока наш слоник в таком прекрасном расположении духа, давайте, снимаем сейчас, как он входит в ворота, дети же готовы, профессор Николай Степанович? Ну вот, дети готовы, хорошо, ждем пару минут, выставляйте камеры и поехали.

Я уже научился понимать Кузьму и даже ловко ему подыгрывать и этим умением немного гордился: я тут же стал перетаптываться, изображая некоторое нетерпение и даже, может быть, готовность потерять прекрасное расположение духа. Все забегали. Камеры встали на места. Ворота распахнулись, Толгат поерзал и почесал мне ухо, подавая знак, и мы пошли.

…Я решил сперва, что где-то уже такое видел – то ли в ужасном сне, то ли… То ли Мурат рассказывал мне что-то из безумных своих фантазий, то ли… Я смотрел и смотрел, оторопев, переводя взгляд с одного личика на другое, и вдруг вспомнил, вспомнил: я слышал это от отца, я слушал, а отец, неторопливо жуя, рассказывал мне про такие же белые лица и синие губы и про такую же мелкую-мелкую дрожь, и почему-то сейчас мне было так важно, так важно вспомнить название яда, которым отцовские воины мазали стрелы, – яда, от которого губы у человека становились синими, а кожа белой и из носа начинала струиться юшка, и по хлюпанью втягиваемой юшки да по стуку зубов, который невозможно было сдержать из-за этой мелкой-мелкой дрожи, человека находили в любой чаще, как бы он ни пытался прятаться первое время, пока ноги еще держали его – а держали они его недолго: на страшной жаре отцовской родины человек умирал от холода, расходящегося волнами от места, куда впилась пропитанная ядом стрела, за пол светового дня. И вот сейчас, когда мы вошли в ворота, стало очень тихо, и слышал я только хлюпанье юшки из пяти десятков носов да мелкий стук зубовный, да еще чей-то сдавленный плач; и, ей-богу, я успел подумать – ну на секунду, на секунду, честное слово! – успел я в ужасе подумать, что прокрались сюда апаху и постреляли несчастных детей, полагая, что те держат меня в плену: месть за отца, спасение сына; сейчас со страшным боевым свистом начнут они прыгать с крыши третьего этажа, смуглые, полуголые и построенные зачем-то зигзагом дрожащие дети с синими губами будут падать в снег, и снег окрасится кровью. Я не мог шевельнуться: я стоял с открытым ртом, как последний идиот, ничего не понимая, и тут господин профессор внезапно очень громко произнес:

– На счет «три» слоников подняли над головой! Раз, два… три!

И на счет «три» действительно дрожащими ручками дети эти подняли над головами то, что каждый из них держал, – каких-то кривых и косых слоников из пластилина, фетра, папье-маше, бог весть чего еще. Плач стал громче. И тут Кузьма очень спокойно сказал:

– Опустить слоников.

А потом заорал, но обращаясь не к детям, все еще державшим свои поделки кое-как над собою, а к господину профессору Николаю Степановичу:

– Опустить слоников!!!

Николай Степанович вздрогнул и закричал, в свою очередь, тоже глядя вовсе не на серый зигзаг, а на Кузьму:

– Опустить слоников!!!

Слоники опустились – правда, не все.

– Всех в здание, – очень тихо сказал Кузьма.

– Помилуйте, – ошеломленно сказал Николай Степанович, – нас ждет сеанс зоотерапии, тут товарищи приготовились к съемке, у нас расписание, вы и так на три часа опоздали, дети заждались…

– Дети, значит, заждались… – задумчиво сказал Кузьма. – Заждались, значит, дети… И сколько они прождали?

– Четыре часа как построились! – с достоинством сказал Николай Степанович. – Мы свое дело знаем и тоже умеем перед камерами в грязь лицом не ударить! Нас Соловьев полгода назад показывал! Не в канаве валяемся!

– В здание всех! – рявкнул Кузьма, да так, что стоявшие по краям двора медсестры быстро забегали; раз – и не стало никого во дворе, и только валялся у нас под ногами выточенный из дерева маленький кривой слоник с синими губами, с белыми глазами.

– Вы, может, и царский посланник, – зашипел Николай Степанович, обнажая прекрасные, как жемчуг, зубы, – а только директор тут я! Распоряжение, между прочим, ваше было – к вашему же приходу всех во двор вывести и весело встречать!

– До хуя вы нас весело встретили, – прошипел в ответ Кузьма, отворачиваясь от Николая Степановича. – Хуй вы должны были забить на мое распоряжение, когда мы вовремя не пришли!

– Да-а-а-а? – протянул издевательски Николай Степанович. – Сме-е-е-елый вы, видать, человек! А я не смелый, я, знаете, разумный.

Кузьма молчал. Толгат, успевший с меня осторожно слезть, незаметно для всех поднял с земли кривого слоника и положил в свою котомочку. Кузьма развернулся и быстро направился за ворота. Тогда Толгат мой подошел к Николаю Степановичу и сильно покраснел, отчего смуглое лицо его стало темно-коричневым. Растерянный директор протянул Толгату сухую узкую руку в кожаной перчатке, и Толгат, смешавшись, пожал эту руку двумя маленькими руками, но тут же уронил ее, выпрямился во весь рост и громко сказал:

– Я вас не уважаю.

Затем он подошел ко мне и положил мне руку на бок, и я почувствовал, что рука его дрожит, и мы вышли с ним из ворот этого заведения, и я понял, что завтрака мне сейчас не будет и не будет завтрака ни Кузьме, ни Толгату, и вдруг испытал легкость необыкновенную.

Сообразительные камеры исчезли; Зорин выскользнул из калитки и виновато объяснил, что подписывал медсестрам книжки, – «А что сделаешь, куда денешься?».

– Трудная у тебя жизнь, бедняжечка, – устало сказал Кузьма, но Зорин серьезно ответил:

– Это у профессора нашего трудная. Ты вот наорал на него, а он просто пытался приказ выполнить – ему-то казалось, что царский. Ну да, дурак, не понимает, что приказ, а что не приказ, но в остальном простой верный служака, хотел как лучше.

– О, – сказал Кузьма.

– Извинился бы ты перед ним, – сказал Зорин.

– А, – сказал Кузьма.

– Не понимаешь ты людей, коммуникатор хренов, – сказал Зорин.

– Ты ему сколько книжек подписал? – спросил Кузьма.

– А две, – сказал Зорин. – Одну для жены, а одну для их библиотеки. И нет, дело не в этом. Дело в том, что этот человек настолько уважает царское слово, что оно – да, до плохого – ему глаза слепит. И да, нам такие люди нужны. А ты этого не понимаешь. Потому что ты мыслишь бытовыми категориями, как баба. Ты не понимаешь, что для всякого дела нужен свой человек. И есть дела, для которых нужен вот такой профессор.

– И какие это дела? – поинтересовался Кузьма, опускаясь на край подводы.

– Не буду я с тобой про это говорить, – сказал Зорин, печально хмурясь и опираясь о подводу бедром. – Ты меня нелюдем выставишь. Тебе нравится меня нелюдем выставлять, я не понимаю зачем. Мне кажется, ты просто булли и на мне с удовольствием упражняешься. Мне кажется, ты и девчонку эту казацкую с собой взял не от доброты сердечной, а чтобы она меня бесила. Ну так знай: она меня не бесит, я ее жалею. А нелюди, между прочим, никого не жалеют.

– Ты вот про это стихи напиши, – сказал Кузьма равнодушно. – Как вы жалеете. В отличие от нелюдей.

– А про это уже есть стихи, – сказал Зорин, залезая в подводу и пытаясь что-то откопать в своем тугом брезентовом бауле. – Про это уже есть великие стихи: «Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели».

– Б, – сказал Кузьма.

– Что? – спросил Зорин.

– «Б», – сказал Кузьма. – Все забывают, что там «б». «Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели». Он говорит, что военных преступлений не совершал. Мог бы, но не совершал. А вы все так кровожадно про это «б» забываете.

Зорин вылез задом вперед из подводы и потер щеку и спросил раздраженно:

– Да где, блядь, бритва моя? Мозельский, вы брали бритву мою?

– А почему я? – искренне изумился Мозельский.

– Ну простите, – сказал Зорин. – Я вижу – вы выбриты, ну где-то же она должна быть. Я ее сверху клал, не слон же ее попиздил. Тем более что слон все время с нами там был.

– Может, Аслан одолжил? – подумав, сказал Мозельский. – Он, перед тем как в музей уйти, прихорашивался и щеки брил. Как по мне, так лучше бы и бороду всю сбрил, получит он когда-нибудь в подворотне по ебалу с этой своей чурканской бородой и бабскими тряпками. У вас бритва красная?

– Я вам кто? – поинтересовался Зорин, прищуриваясь. – У меня бритва серая.

– Такая? – вдруг вызывающе прозвучал молодой голос из глубины подводы, из-под самого дальнего угла навеса.

Раздался шум и шорох, набитая наша подвода заходила ходуном, и тонкая девичья ручка высунулась на свет божий – ручка, сжимающая в пальцах с обгрызенными красными ногтями серую электрическую бритву.

– Вы что ею брили? – в некотором ужасе тихо спросил Зорин.

Почти шарообразная голова с двумя остренькими макушками вынырнула из-под навеса – лысая, с огромными карими глазами и черными-пречерными бровями. Ах, как хороша собой была эта голова, и бессовестно торчащие, прозрачно-розовые ее уши вызвали у меня внезапно такое сердечное умиленье, что я аж ногами в изнеможении затопал. Катерина спрыгнула на асфальт и провела по гладкой своей голове маленькой рукой, бритву сунула Зорину в руки и помахала у него перед носом зажатой в другом кулаке толстой, тугой, блестящей черной косою, прежде доходившей ей чуть ли не до зада, и все еще в эту косу была вплетена атласная алая лента.

– Хороша-а-а, – сказал Кузьма с удовольствием.

Зорин плюнул себе под ноги и полез прятать бритву в баул.

– И что, выкинете? – с сожалением поинтересовался Мозельский.

– А что, вам подарить? – всхохотнула Катерина.

– Я не могу – у меня жена, – испуганно и глупо сказал Мозельский.

– Тогда не надо, – серьезно ответила Катерина.

– Хотите – похороним? – предложил Сашенька. – Очень символично, вам понравится.

– Нет, – Катерина помотала головой. – До Москвы довезу, там раковым детям отдам, есть там фонд такой. Парички из них сделают.

– Ради паричков, значит, побрилась, – сказал Зорин. – Ради детей раковых.

– А вам не насрать, да, что женщина со своей внешностью делает? – окрысилась Катерина. – Это ваше мужское собачье дело?

– Уж к тем женщинам, на которых мне не насрать, вы точно не относитесь, – сказал Зорин очень спокойно. – А не насрать мне на то, когда я наконец смогу помыться, и бритву свою продезинфицировать, и побриться, потому что мне выступать через час, блядь, десять минут.

Их было около пяти десятков, этих людей, ожидавших нас на холоде у шлагбаума гостиницы небольшой толпой, и мать с коляской была среди них, и полная пожилая дама в пуховом платке поверх блестящего берета, державшая за руку насупленного мальчика с маленьким костыликом, и несколько сухих, похожих друг на друга, словно братья, стариков в тяжелых шапках, под которыми качались белые от холода обвисшие лица, и женщины – много-много женщин, почти всё одни женщины, разные, разные женщины, и все они будто бы знали, с какой стороны мы придем, потому что, едва завидев нас, бросились вперед, и Зорин тихо сказал: «Ну началось» – и полез за пазуху вытащить ручку, а Сашенька с Мозельским, дело свое, видимо, порядочно зная, быстро стали по бокам от него и раскинутыми руками образовали что-то вроде узкого коридора. Но только удивительная вещь произошла со всеми этими женщинами и стариками, детьми и младенцами: слева обходя Зорина, невежливо толкая в живот Сашеньку, совсем притиснув Кузьму спиной к подводе, двинулись они прямо на меня, и вот уже поспешно сдирались с ладоней перчатки, снимались и ронялись варежки, и холодные руки бесцеремонно гладили меня, и дама в пуховом платке, расталкивая прочих паломников и протискиваясь между детской коляской и стеганым задом молодой матери, силившейся постучать все время разворачивавшимся кулачком своего младенца по моему боку, толкала ко мне хроменького, в землю глядящего очкастого мальчика и командовала: «Так, целуй давай, целуй и повторяй „отче наш“, целуй хорошенько!..» Я же, остолбенев и опешив, боясь шевельнуться, стоял, запрокинув голову, чтобы хоботом не задеть кого-нибудь, и чувствуя, как с порядком успевшей за время нашего путешествия попачкаться красно-сине-белой попоны моей с усилием рвут любовно нашитые на нее Толгатом в дни нашей невинности золотые кисти. Сам же Толгат, cидя у меня на шее, тоже, судя по всему, пребывал в полной растерянности – он сжимал вершины моих ушей и ни вправо, ни влево не пытался меня развернуть; я слышал где-то справа голос Зорина, пытавшегося вежливо поднять на ноги старика, коленопреклоненно обнимавшего мою ногу, в то время как другой старик, отличавшийся от первого только оттенком серого пальто, силился запихнуть Зорину в карман бушлата свернутую папку с важнейшим докладом для Его Величества, без какового доклада Россия в два месяца погибнет; Сашенька с Мозельским, как могли, теснили женщин к гостинице, но тех было слишком много – они обегали наших охранников и возвращались, а дама, блистая беретом из-под платка, держалась мертвой хваткой за мой хвост, свободной рукой вцепившись в локоть хромого мальчика и командуя ему: «Так, теперь стучи! Хорошо стучи и загадывай, чтоб Арон Семенович тебя принял и лично оперировал! Вслух загадывай, чтобы я слышала!..» от боли в хвосте я не выдержал, вострубил и принялся, разворачиваясь, сдавать назад. Дама завопила и отскочила в сторону, волоча бедного мальчика за собой, и тот упал; в ужасе я неудачно затормозил и толкнул бедром несчастную нашу, уже сильно разболтанную подводу; та заскрипела и зашаталась, и тут Зорин огромным голосом, который мог бы вполне поднять батальон в атаку, если бы такому и впрямь случилось произойти, скомандовал:

– Всем отступить от слона!!!

Отступить они не отступили, но я почувствовал, что жадные руки по крайней мере перестали скользить и стучать по мне, и даже старик, прилипший к моей ноге, ослабил хватку, разжал объятия и тихо заплакал, понимая, что никогда больше не коснется рукой того, чего сам наш царь будет своей бесценной рукой касаться. Быстро-быстро подхватил его Мозельский под мышки и поднял на ноги, и толпа поглотила старика и вместе с ним тихо растаяла. Я увидел наконец Кузьму, все это время стоявшего, опершись на подводу, и что-то писавшего в своей кожаной тетради как ни в чем не бывало; увидел я и Сашеньку в сбившемся набок черном галстуке, и упаренного Мозельского, и потного Зорина, смотревшего на Кузьму с непонятным мне выражением.

– Хорошо работаешь, – сказал он Кузьме наконец, приглаживая волосы. – Реагирует народ.

– Стараюсь, спасибо, – сказал Кузьма, захлопывая тетрадь и бросая ее в подводу.

– Ты похуже не мог бы работать? – поинтересовался Зорин.