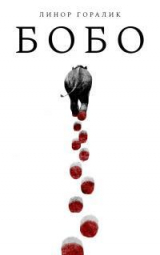

Текст книги "Бобо"

Автор книги: Линор Горалик

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 22 (всего у книги 22 страниц)

Он влез в дверную щель и некоторое время не приближался ко мне – ходил вокруг, трогал вещи, делал вид, что слона-то он и не приметил. Он был рыжий, полный, ухоженный, и в целом вид у него был такой, словно и ему тоже ничего не нужно, но я знал, знал, что ему, как и всем, было что-то нужно от меня, и мне захотелось плакать, потому что я понимал, что даже если я затопаю на него, затрублю, что, даже если по сигнальной видеосвязи, которую Толгат показал мне, заметят его и прибегут и он испугается и исчезнет, блаженство мое не вернется ко мне. Разумеется, я не стал топать и трубить. Разумеется, он постепенно подходил ко мне все ближе и ближе, наматывал круги и наконец потерся о мою ногу, высекши искру. Ждать не имело смысла. Я резко развернулся, задев боком одну из железных полок (посыпались ананасы), и спросил прямо:

– Что вам надо от меня? Чего вы хотите?

Он испугался, шарахнулся, выгнул спину, но тут же справился с собою: настолько ему, видимо, нужно было что-то от меня. Я вдруг понял, что он не знает, как начать, и еще – что ему страшно; страшно не меня, нет, – что есть какой-то страх, который давно уже его мучает, и что этот страх пригнал его сюда, ко мне, громадине, и что предпочел бы он сюда не идти. Это я мог понять, и стало мне его жалко.

– Сядьте, пожалуйста, – сказал я негромко, боясь, что сработает сигнальная система, – сядьте. Что-то случилось у вас? Я чем-то могу помочь?

Мне показалось, что он успокоился немного. Походив кругами на одном месте с задранным хвостом, как это у его рода заведено, он действительно сел, смущенно протер усы и в яростном свете тепловентиляторов стал еще рыжее.

– Мне нечем угостить вас, вы простите, – сказал я, стараясь звучать приветливо. – Я сам тут не дома, молока мне не поднесли, а ананасов вы не едите…

– Это ничего, – сказал он быстро. – Ну что вы, в самом деле, я же не откушать пришел… Вы простите меня, что я пришел вообще, я понимаю, вы устали, небось, страшно, а я… Но сил моих больше нет, а город крошечный, а уйти далеко я не могу, они с ума сойдут, там ребенок особенно… А то бы я попробовал до Самары добежать, черт с ними, с собаками, хотя я в жизни, если честно, дальше этого двора от своего соседнего не ходил… Господи, – вдруг спохватился он и закрыл лицо лапой, – я болтаю, вы простите меня, это я от волнения, вы большое лицо, – и тут же в ужасе прикрыл себе рот и пробормотал: – Ужас, я не имел в виду…

Я коснулся его хоботом, надеясь успокоить, и сказал:

– Вы не волнуйтесь, ради бога, я теперь и сам волнуюсь! Я рад вас видеть, я вижу, у вас дело важное, я не знаю, смогу ли я помочь, но я рад буду поговорить.

Он проводил мой хобот завороженным взглядом и громко перевел дух. Тело его, кажется, расслабилось. Некоторое время провели мы в молчании. Наконец он сказал:

– Я почему пришел… Вдруг вы знаете… Вы и в другой стране жили, и столько повидали, и такой путь проделали, и сами царский вельможа – я даже и не надеюсь, а только вдруг, ну вдруг вы знаете! Скажите, пожалуйста, если детям пятнадцать и шестнадцать лет, они четвертое поколение, а оба родителя – третье, есть ли хоть какой-то шанс, что дети пойдут в армию в семнадцать лет, а не в восемнадцать и родители смогут уехать из страны? Они хотят детей вывезти, а жить они там не хотят, хотят дальше двигать в Штаты, но для этого дети должны быть в армии, конечно, гражданства-то у них, как у четвертого поколения, сразу не будет, а только после армии…

Он смотрел на меня своими прекрасными круглыми глазами, напряженно приоткрыв рот, а я только хлопал веками, не понимая совершенно ничего, и он тут же устыдился, что поставил меня в это положение, и замахал лапой, и замотал головой, и заговорил быстро, что должен немедленно идти, что его сейчас хватятся, что то, что се…

– Подождите, подождите, подождите, – перебил его я. – Объясните мне, пожалуйста, о чем…

– Нет-нет-нет, – сказал он, – я просто вдруг подумал… Господи, ну конечно, вам не до того, у вас в голове дела государственные! Вы простите меня, ради всего святого, за глупость и эгоизм. Эгоизм, эгоизм – вот главная беда моя. Им нельзя здесь оставаться, они с ума сходят после… После того как этот пиздец, – простите, нет у меня другого слова, – начался. Они люди тонкие, интеллигентные, их в клочья рвет, не могут, ну не могут они быть причастны к этому государству! А детей тут растить? А «Разговоры о важном» в школах? Нет, нет и нет! – сказал он вдруг очень решительно. – Только уезжать! Заграны есть, деньги кое-какие есть у нас. А только… – Тут он запнулся, и мне вдруг стало очень больно на него смотреть, но он продолжил совершенно буднично: – Меня они не смогут повезти, конечно: мы с одними справками хлопот не оберемся, и потом, меня в багажное отделение сдавать у них сердце разорвется, мы все знаем, что там творится, в багажном-то отделении… Нет, нет и нет. Но если дети в семнадцать лет не могут в армию пойти и придется три года там высиживать… Три года очень много… Может, и не поедут, может, и останутся… Но я, конечно, за то, чтоб они немедленно, немедленно ехали! – сказал он, резко вскидывая голову. – Не могут наши дети тут расти! Нельзя, нельзя, нельзя!.. Но вам, вам я не должен был голову морочить. – И он опять замахал на меня лапой. – Эгоизм, эгоизм, простите и помилуйте! – И он вскочил на все четыре лапы.

Я открыл было рот ответить ему, но тут он исчез, просто исчез, потому что, согнувшись в три погибели, между дверью и порогом протискивался ко мне Квадратов, роняя и подбирая очки раз, и второй, и третий, сбивая тепловентилятор, поднимая его, обжигая палец, вскрикивая и наконец с кряхтеньем выпрямившись, он, вместо того чтобы заговорить со мной, принялся ходить вокруг, трогать вещи, и я вдруг понял, что он почему-то собирается с духом, и сделалось мне страшно. Некоторое время я молчал и сопел, но вскоре не выдержал:

– Отец Сергий, не мучайте меня. Скажите, случилось что-то с Толгатом? С Кузьмой?.. Он чуть не подскочил и ответил немедленно:

– Нет-нет, что вы, милый мой, нет! Простите меня, раздолбая нерешительного, все наши целы! Это у меня вести дурные, совсем дурные… Сидели мы там, у этих людей… удивительных, слушали их рассуждения. Чувство, знаете, поразительное: они крокодилы, абсолютные крокодилы – жесткие, ни во что не верящие, циничные, – но вот дали им в руки город, и они чувствуют за него ответственность и честно на него работают – ну в том смысле, в котором они понимают честность, – но следят, чтобы в какой-то мере было сыто, чисто, то, се… Наверное, и крокодилы за своей заводью следят, не знаю, надо будет почитать…

Я молчал и смотрел на него; голос его был спокойным, а руки, вертевшие апельсин и твердыми ногтями выдавливавшие в кожуре лунки, дрожали.

– Дорогой мой, любимый мой, оставляю я вас, – сказал он и вдруг прижался, раскинув руки, всем телом к моему лбу, и апельсин пришелся аккурат в выемку моего левого уха.

Я почувствовал, что мозг мой отказывается понимать, чтó Квадратов говорит. Я затряс головой, и ему пришлось отпустить меня. Печально он отступил. Я закрыл глаза, чтобы его не видеть, а он сказал:

– Телевизор они включили, а там сидит… Морда. И говорит о духовнике моем бывшем, об отце Павле. Арестовали его, показательное дело устраивают, чтобы попов запугать, если кто еще не запуган. Да на такое с детьми намекают, что меня чуть всем обедом не вырвало… Дорогой мой, хороший, надо мне назад идти, с ним быть.

– Но вы же хотели… – начал я поспешно.

– Дурак я был, – махнул Квадратов рукой с апельсином и вдруг уставился на этот апельсин, как будто впервые его увидел. – С кем я разговаривать хотел? С главным крокодилом, с Крокодилом Крокодиловичем. Дурак, дурак, все это время мог… Ладно, сейчас казниться – только пыль поднимать. Милый мой, хороший, молитесь за меня, дурака, а пуще меня молитесь, прошу вас, за отца Павла Шольберга, обещаете мне? Большим это утешением для меня будет.

У меня не было сил открыть рот – я понимал, что если я сделаю это, я завою, – и я только кивнул с закрытыми глазами. Он постоял еще секунду, опустив голову, и с кряхтеньем полез обратно в щель. Несколько секунд я видел его ботинки – как тает под ними снег, пока он идет к подводе за своими вещами.

И я не умер.

Глава 26. У шоссе под Сорочинском

– «Любимые мои Бобо и Кузьма Владимирович! Когда вы проснетесь и станете читать это письмо, я буду ехать поездом из Сорочинска в Орск, домой. Я чувствую себя совершенным предателем и понимаю, что никакие слова не могут этого изменить. Но все-таки я попытаюсь в последней надежде объяснить, почему я должен был…» Тут зачеркнуто, – сказал Кузьма, – и вместо «должен был» написано «не имел выбора и не могу оставаться с вами. Поверьте мне, ради бога: это решение стоило мне страшных мучений, мучений, про которые мне стыдно здесь рассказывать, потому что они – последнее, что должно вас сейчас интересовать. Но я не могу, я не могу служить лично этим людям, этому человеку; я не могу находиться в его непосредственной близости, я не могу…».

Я перебил его и закричал голосом, которого сам испугался:

– Не читайте мне!!! Я не хочу, я не буду… Я не хочу о нем слышать!!!

Кузьма отшатнулся, и я, испугавшись себя самого, побежал вперед, мимо кострища, у которого еще вчера Кузьма с Толгатом вдвоем сидели, и шорох пролетающих за кустами по шоссе фур казался мне змеиным шипением. Я кругами бегал по поляне, погибая от боли, но запах, запах Толгата был со мною, у меня на загривке, в чертовой попоне моей, в каждой моей клеточке, и я бегал, бегал, бегал. Наконец я остановился и упал на колени перед Кузьмою, словно бы Толгат мог сойти с меня. Худые мои бока ходили ходуном, и Кузьма меня обнял, обнял и прижался ко мне, как прижимался вчера Квадратов. Я оттолкнул его хоботом и поднял на него глаза; задыхаясь, я не мог говорить.

Время шло.

Наконец сказал я ему просто:

– Все. Все.

Он понял, он понимал это уже. Медленно обошел он клеть, закрепленную у меня на спине, и полез в нее и вылез обратно, и в руках у него был Асланов кожаный саквояж. Раскрыв заедающий замок, он принялся в нем рыться, потом выкрикнул дурное слово и стал извлекать оттуда по одному страшные инструменты и докопался наконец до небольшой черной сумочки, закрытой на молнию. Пальцы у него стали белые. Там, в сумочке, были шприцы и ампулы, и он стал читать надписи на ампулах и все время что-то говорил, да я не слушал уже. Я лежал и смотрел на Кузьму, и все было расплывчатым, и Кузьма был расплывчатый, и сам я был расплывчатый и пустой, как выпитый мех. Вдруг три малые скляночки оказались у него в ладони – малые скляночки с красными головками, и на каждой скляночке было написано «Narkamon 100».

Кузьма лег к моему животу, свернувшись калачиком и вжавшись в меня спиной, и я понял про любовь все, чего раньше еще не понимал. «А хорошо, – подумал я, – что мы лошадок в Нефтегорске оставили». И еще подумал: «Яблочка хочется».

Время для меня не шло больше.

Потом кольнуло что-то под мышку, я дернул головой и увидел на секунду, как из-за шоссе красное солнце встает.

Глава 27. Оренбург

Сначала меня страшно трясло из стороны в сторону, и я понял, что это фура, и несколько раз меня рвало. Потом была слишком узкая сходня, с которой я едва не упал вбок, но все-таки народился в страшных муках из проклятой фуры на невыносимый свет, и рядом был предатель Кузьма, которого глаза мои не желали видеть. Потом асфальт, ужасный изгибающийся асфальт, норовивший лентою сложиться у меня под дрожащими, кисельными ногами и удариться об лицо мое. Потом я не помню. Потом мы стояли, стояли, стояли, и я трясся, трясся, трясся. Потом что-то ухнуло, рухнуло, потащило меня вниз, и я сблевал. Потом не помню. Тело мое колотилось, зуб не попадал на зуб, и стояли кругом меня вдоль серых бетонных стен люди в костюмах, и смотрели на меня, и молчали. Я узнал Шойгу, и Лаврова, и смуглая небольшая женщина в белом костюме показалась мне знакомой, и еще кто-то, и я закрыл глаза. Вдруг прошел по этой бетонной зале какой-то вздох. Я открыл глаза. Серый человек деревянной походкою шел ко мне. Я смотрел на него безотрывно, а он на меня. Он подошел к левому моему боку и обернулся. Тут же какие-то двое громадин появились с большою стремянкою и к моему боку плотно ее прислонили, и он полез вверх и потом пополз на четвереньках по спине моей и уселся на меня. Отделился от стены человек с огромным фотоаппаратом в руках и забегал, забегал туда-сюда вдоль правого моего бока. Что-то спланировало на пол, и я понял, что это серая рубашка, сброшенная серым человеком, и что теперь он почему-то с голым торсом у меня на загривке сидит. Вдруг человек с фотоаппаратом замер, скрючившись, на полусогнутых ногах. Вспыхнула над его камерой бешеная лампочка; он выпрямился и отошел молча назад, к бетонной стене, и словно бы в ней растворился. На спине моей почувствовалось шевеление. Двое богатырей, вынесших стремянку, бросились к ней и вцепились опять в нее, и я понял, что сейчас он спустится с меня.

И вдруг я осознал, что это все. Все. Что это и есть то, зачем я нужен был ему, и больше я его не увижу.

Меня передернуло.

Он поехал по моей спине, пытаясь зацепиться за шкуру мою слабыми старческими пальцами, и от брезгливости я передернулся еще сильнее, и он заскользил быстрей, быстрей и через секунду… Был удар тела о бетонный пол – глухой, сильный удар, – и тихий треск, и, когда я посмотрел на него, спина его была скрючена, руки распахнуты, а голова на искривленной шее смотрела назад, и было понятно, что все. Все.

Они словно все одновременно захлебнулись воздухом, а потом – я не понял как – у каждого из них в руках оказался пистолет; один Шойгу замешкался, выдирая оружие из кобуры, но под конец справился и он. Все они целились друг в друга, водили жалами из стороны в сторону, а Кузьма тянул меня за хвост прочь, тянул и тянул, тянул и тянул, но я не мог уйти. Я должен был досмотреть.

notes

Примечания

1

Перевод Вильгельма Левика.

2

Перевод Надежды Жарковой.