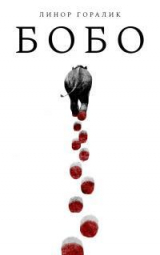

Текст книги "Бобо"

Автор книги: Линор Горалик

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)

Нет-нет; поймите, я не могу рассказывать об этих страшных днях так спокойно и последовательно, как хотелось бы мне. Я скажу просто: то была холера.

Я могу рассказать вам о том, как стоял у ограды больницы, взятой в кольцо охраны, Аслан и, тыча пальцем в грудь Тимура Юрьевича, кричал:

– Вы! Вы! Вы!.. – и задыхался и ничего больше не мог произнести.

Я могу рассказать вам о том, как ждали костюмов биозащиты для врачей, но они приехали только на третий день.

Я могу рассказать, как работал Аслан наравне с санитарами. Я могу рассказать, как на третий день от усталости потерял сознание Гороновский.

Я могу рассказать, как заразился профессор Борухов и целыми днями надиктовывал наблюдения за своим состоянием в маленький старый диктофон.

Я могу рассказать, как нигде нельзя было найти Зорина, когда собрали всех, кто контактировал с Тимуром Юрьевичем, в изоляцию и как Зорин пришел к нам в тот день, когда с больницы сняли оцепление, – был в лесу, молился за наше здравие.

Я могу рассказать, как ходил с утра до ночи от пациента к пациенту Квадратов, с каждым подолгу разговаривая.

Я могу рассказать о том, как я стоял и выл под окном палаты, где лежал Кузьма.

Но вместо всего этого я расскажу вам вот что: когда выпустили нас из города Ульяновска, не было с нами больше раба Божия Мозельского Владимира Николаевича, год рождения тысяча девятьсот девяносто шестой, мать Мозельская (Шукшенко) Наталья Сергеевна, отец Мозельский Николай Сергеевич, место прописки Зеленоград, и так далее, и так далее. А Сашенька махал нам медленно из окна второго этажа больницы, слишком слабый еще, чтобы продолжать путь, и синеватое детское лицо его за стеклянными бликами казалось мне лишенным рта.

Глава 23. Тольятти

Я проснулся ночью оттого, что клеть на спине у меня подрагивала, и сразу понял, что он плачет. Он плакал тихо, совсем тихо, но я слышал его, и сердце мое обливалось кровью. Не зная, как его утешить, и пуще того не зная, простит ли он меня, если я дам понять, что слезы его заметил, я замер и попытался дышать ровно, как дышал во сне, но не выдержал и попытался хоботом дотянуться до прутьев клети, чтобы погладить ее; я не дотянулся, но в ответ на движение мое плач тут же смолк, и я страшно пожалел о своей душевной неуклюжести. «Господи, надоумь меня, пожалуйста!» – взмолился я, потому что страдания его и моя беспомощность перед ними терзали мне душу. На мне построили деревянную клеть для него, слишком слабого после болезни, чтобы ехать в подводе (и уж тем более чтобы идти пешком), и Кузьма третий день спускался только ради отправления естественных надобностей; днем он, кажется, все время спал или быстро водил ручкой по страницам своей тетради, ночью плакал, и я замечал, что еда, которую передавал ему наверх Квадратов, возвращалась вниз нетронутой.

Хуже того, Зорин вчера взял на себя роль командира нашего, и я терпел это с трудом, как, похоже, и другие (особенно Гошка с Яблочком, любившие поспать и тут же прозвавшие генеральствующего Зорина «его припиздодительством»). Теперь второй день вставать мы должны были ровно в семь утра, а ложиться нам было постановлено в одиннадцать, шагали мы по расписанию, ели по расписанию, и якобы доволен этим был один только Аслан, эта продажная тварь, тут же начавший к Зорину подлизываться: то интересоваться про маршрут, то делиться своими погодными наблюдениями, а то и просто на пустом месте восторженно поддакивать. Сам же Зорин, отказавшись в Ульяновске взять себе вместо Сашеньки и бедного нашего Мозельского «непроверенные кадры», теперь каждую нашу стоянку по километровому периметру обходил, держа руку на пистолете, и только в это недолгое время разговор между всеми шел свободно. Именно в такой момент, прямо перед ужином, через несколько часов после того, как отошли мы, запасшись водой, картошкой, хлебом и свининой, от Карловки, я увидел, что Квадратов, сидя у костерка, выщипывает ниточки из рукава своей прохудившейся куртки; так всегда он делал, когда был в большом волнении, и я понял, что в Карловке он опять нарушил предписания. Понял это, видимо, и Толгат; поглядывая на Аслана, он сказал громко:

– Отец Сергий, вы простите меня, а только у вас, кажется, брюки на заду порвались. Отойдем-ка: нитки с иголкой у меня, я быстро прямо на вас заштопаю.

Страшно сконфуженный Квадратов, не понимая уловки, вскочил, схватился сзади за штаны, а потом быстро одернул куртку.

– Идемте к подводе, – сказал Толгат. – Сейчас мы живо.

Они отошли, Толгат слазил в подводу за швейными своими принадлежностями и, вдевая нитку в иголку, тихо спросил:

– Что там, отец Сергий? Я вижу, вы знаете что-то.

– Что, заметно по мне мое преступление? – уныло сказал Квадратов. – Виктор Аркадьевич догадается – голову мне откусит.

– Не волнуйтесь, – сказал Толгат и принялся делать вид, будто шьет что-то у Квадратова пониже спины. – Я со зверьми привык без слов замечать, а другие, скорее всего, мимо пропустят; Виктор же Аркадьевич, хоть и поэт…

– Да, понимаю, о чем вы, – улыбнулся Квадратов. – Ну и слава богу. Помните, я вам про духовника моего бывшего рассказывал? Плохи дела: терзают его, уголовным делом грозят.

– Господи боже, – сказал Толгат, нахмурившись. – А чего хотят-то от него?

– Чтобы он отчитался им, что ему в ответ на его проповеди на занятиях подростки отвечали, которые у него в воскресную школу ходили. На сутки уж в ОВД оставляли – старика! Семьдесят три года! Причем вы представьте себе – ребят уже и самих допрашивали, а они, кроме двух доносчиков, не колются и против него самого не свидетельствуют. Надолго ли их хватит, не понимаю, родители их, конечно, с ума сводят, школа давит… Ей-богу, плакать хочется. Господи, скорей бы дойти, пан или пропал…

Толгат промолчал.

– Не верите вы в мою затею, да? – спросил Квадратов, поворачиваясь к Толгату лицом.

– Не знаю, – медленно сказал Толгат, – кто ж тут поймет.

– Да что ж мне еще делать? – спросил Квадратов в отчаянии. Толгат молчал. Вдруг притих и Квадратов и посмотрел на Толгата очень внимательно.

– Я не имею в виду вас конкретно, не дай бог, – мягко сказал Толгат. – Я просто все время думаю: есть надежда или нет? Если кто-то из его (это слово Толгат произнес с нажимом) окружения наконец решится… Или будет хуже? Я очень боюсь, знаете, когда слышу про шарф и табакерку, что пришедшее на смену ох как не понравится нам…

Квадратов смял лицо ладонью.

– Знаете, чего я больше всего боюсь? – сказал он. – Что мы дойдем, а нас ему и не представят даже и не будет у меня шанса за отца Павла слово замолвить. И что все это время я мог с отцом Павлом быть, рядом быть, а я телепался тут у слона под хвостом, как идиот наивный…

Толгат пожал плечами и сказал мягко:

– Вроде он нашего слона очень ждет, нет? Авось, и сложится…

– У меня уже навязчивые мысли об этом просто, – сказал Квадратов с тоской. – Все прокручиваю и прокручиваю эту встречу, прокручиваю и прокручиваю…

– Понимаю, – кивнул Толгат.

– А надо, может, туда, к отцу Павлу, – выдохнул Квадратов. – Если у вас есть для меня совет, Толгат Батырович…

– Какой тут совет, дорогой мой, – сказал Толгат и погладил Квадратова по прохудившемуся рукаву. – Разве я вправе.

– Молюсь я о наставлении, молюсь, да, видно, не хочет Господь с меня бремя снять, – сказал Квадратов. – Что ж, буду дальше идти да пуще прежнего молиться.

– Помоги вам Бог, – просто сказал Толгат и пошел назад к маленькому нашему костерку, а Квадратов остался стоять у подводы, видимо собираясь с силами.

Я подошел к нему и коснулся его хоботом. От неожиданности он дернулся, но тут же повернулся ко мне и спросил, явно продолжая думать о своем:

– Что, дорогой, устал?

– Отец Сергий, – спросил я, – что значит «про шарф и табакерку»?

Он тихо объяснил мне, оглянувшись пару раз, не возвращается ли Зорин. В смятении я замолчал: темная фигурка Толгата, сидящего по-турецки на фоне костра, казалась крошечной и очень хрупкой, и я силился понять, как помещается в нем такая мысль, если во мне, огромном, она колом стоит и втиснуться не может.

– Но ведь он наместник Бога на земле? – сказал я в ужасе. – Толгат человек прекрасный, почти святой, наверное, как же в нем…

– Я не могу разделить, но могу понять, – медленно сказал Квадратов. – Когда столько горя, столько смерти, столько преступлений, много о чем думать начинаешь… Иногда я и сам… И сразу в ужас прихожу, а все ж мыслишка эта крутится… Хотя я умом-то считаю, что только суд нужен, что суд важен, что преступников судить надо судом сперва человеческим, и долго про это всем объяснять готов. А вот не умом, а каким-то другим местом, животным, которое требует немедленного спасения для всех и немедленного возмездия…

– Как же я ему служить буду? – в ужасе спросил я. – Как же я ему верен буду, как я защищать его буду, как я ему буду боевым слоном?

Квадратов заглянул мне в левый глаз и сказал мягко:

– Я думаю, дорогой Бобо, что вокруг этого человека светлых душ ни одной нет. И вдруг будет ваша: светлая, честная, прекрасная. Бог весть, что одна светлая душа со злым человеком сделать может.

Я открыл было рот много чего спросить, но тут затрещали ветки и подскочили уже мы оба: из-за кустов вышел на нас Зорин. Мы застыли, но он явно не слышал нас: он выглядел изможденным, и я вдруг пожалел его; мне непонятно было до этого, только изображает он строгого командира и бдительного охранника или правда считает, что верно все делает, но сейчас я понял, что Зорина изводит свалившаяся на него ответственность за экспедицию, и стало мне его жалко в его дисциплинированном одиночестве. Я быстро отошел в сторону, чтобы он не спросил Квадратова, о чем мы тут с ним разговаривали, но Зорину оказалось не до того.

– Так-то ничего все, – сказал он устало, – да только ходит кто-то за ветками. Быстро ходит, не медведь. Один раз глаза блеснули, довольно низко. Дай бог, примерещилось мне, а все же тут могут быть и волки. Костер будем, значит, всю ночь держать. Моя смена первая, остальных сейчас назначу. Пойдемте, отец Сергий, попрошу и вас тоже подежурить: чем больше смен, тем дольше все поспать смогут.

И он повел Квадратова за собой к костру, и Квадратов, не оборачиваясь на меня, пошел за ним. На спине у меня Кузьма постучал по доскам своей клети: видно, надо было ему отлучиться. Я осторожно встал на колени и дал спуститься Кузьме и увидел, что на ходу его пошатывает от слабости, и осторожно двинулся следом и дал ему опереться на меня, чтобы не упасть.

Строго по зоринскому расписанию оказались мы в Тольятти к двенадцати часам дня, и в этот раз при переправе по воде (паромом) я пересилил достойно и тошноту, и желание вопить от ужаса каждый раз, когда низко просевший паром делал поворот. На пароме осунувшийся Зорин собрал нас всех в узкий круг у самых поручней и тихо поделился планами на пребывание в Тольятти: и переночевать мы успеваем, и отоспаться сможем, и ждет нас почетный визит на завод имени Куйбышева.

– Вам, отец Сергий, особенно, я думаю, интересно будет, – сказал Зорин и потыкал зачем-то Квадратова пальцем. – Завод важное дело делает как раз по вашей части, к тому же инновационное. Ну, увидите, не буду сюрприз портить.

У сходней парома стояли и ждали нас всего два человека: высокая седая женщина с короткой стрижкой и немолодой мужчина в сером костюме под черным пальто, показавшийся мне каким-то немножко скособоченным. Женщина первой пошла нам навстречу и протянула руку Зорину:

– Здравствуйте, Кузьма Владимирович, – сказала она спокойно, – ждали вас. Я Антонина Львовна Меньшикова, мы с вами еще тогда списывались.

– Я, простите, не Кузьма Владимирович, – сказал Зорин, пожимая руку Меньшиковой, – я Зорин, Виктор Аркадьевич, но можно просто Виктор, я замещаю сегодня Кузьму Владимировича, он переболел у нас и очень слаб пока, отлежаться ему нужно.

– Вы простите за путаницу, ради бога, – сказала Меньшикова, ничуть, впрочем, не смущаясь. – И за то, что я вас не узнала, простите, – я стихи не люблю. Рада познакомиться. Да, конечно, Кузьму Владимировича тогда сразу отправим в гостиницу, а с вами на завод. Это вот, познакомьтесь, Игорь Ростиславович Потоцкий, директор собственной персоной. Вы простите, что мы без свиты и красных дорожек, по-деловому, – я не люблю суеты.

– И слава богу, – сказал Зорин. – Cуеты как раз никакой не надо, я и сам рад к делу приступить.

Тут вдруг Потоцкий сделал странное: шагнув в сторону Квадратова, тут же протянувшего ему навстречу руку, прижал ладони к груди и низко, размашисто поклонился, слегка забирая вправо, а потом, выпрямившись, молча на Квадратова уставился, ни слова не говоря. Квадратов растерянно приоткрыл рот, но Потоцкий уже сделал шаг назад и больше на него не смотрел.

– Что же, сориентируйте нас – и двинемся, – неловко сказал Зорин, обращаясь к Меньшиковой.

И мы, оставив Кузьму на попечение Аслана и какого-то молодого человека, маячившего у Меньшиковой за спиной, двинулись.

Над воротами завода закреплена была большая надпись белым по зеленому: «КАЧЕСТВО ОПРЕДЕЛЯЕТ КЛИЕНТ». За воротами никто не встречал нас: видимо, Потоцкий распорядился, чтобы люди не отвлекались от работы. Сам Потоцкий всю дорогу молчал, шагая рядом с Квадратовым, и единственное, что нам удалось от него услышать, – это вежливый отказ от зоринского предложения проехаться на подводе: путь оказался неблизким, шли мы до завода минут сорок – сорок пять. Пахло металлом и еще чем-то машинным, рабочим, тяжелым. Миновав с нами ворота, Потоцкий спросил:

– Что велите со слоном делать? В кое-какие цеха можно и с ним пройти, только Толгату Батыровичу иногда пригнуться придется.

– Слон снаружи постоит, – поджав губы, сказал Зорин. – А Толгат Батырович, наверное, за ним присмотреть захочет, правда, Толгат Батырович?

– Я бы завод поглядел, – сказал Толгат, незаметно похлопывая меня по затылку, – интересно очень, но вот как Бобо одного бросить…

Зорин метнул на него недовольный взгляд, но Толгат только безмятежно улыбнулся в ответ.

– Тогда пойдем по тем цехам, где слон нормально проходит, – сказал Потоцкий. – Про остальные на словах расскажу. Главное все равно увидите. Да и людям радость на слона посмотреть, тоже нелишнее. – И Потоцкий вдруг улыбнулся очень хорошей, очень яркой улыбкой, и я вдруг заметил, что глаза у него похожи разрезом на Толгатовы.

И мы пошли по цехам, и кое-где я протискивался с большим трудом, а Толгату, чтобы не задевать потолок головой, приходилось буквально лежать на мне, и от шума машин у меня несколько раз закладывало уши. Я не понимал большей части того, что говорилось, – я смотрел на Потоцкого и изумлялся тому, как он преобразился: он вдруг стал двигаться свободно и ловко, хромота его почти исчезла, и я сразу понял, что почти каждого человека, которого мы встречали в цехах, он знал лично и звал на «ты», но по имени-отчеству и говорил с каждым легко, и люди отвечали ему тем же. В каждом цеху видел я грузовики, но то были не целые грузовики, а только зачатки грузовиков – корпуса без крыш и внутренностей, без моторов и колес, без сидений и рулей. Иногда Потоцкий словно бы забывал о нас и о Меньшиковой, обсуждая дела с людьми, работавшими в цехах и подходившими нам навстречу, – зачастую обсуждение это велось криком, чтобы слышать друг друга за шумом машин; я заподозрил, что так Потоцкий показывал, что ему не так уж и важны мы, навязанные царские гости, и что его детище, его завод, важнее ему во много крат, а может быть, хотел продемонстрировать, что работа на заводе идет полным ходом и даже мое присутствие ее не тормозит. Нам же Потоцкий творящееся в каждом цеху объяснял очень коротко, и я сумел понять только, что завод этот «В нормальное время» делает обычные машины особенными и это называется «тюнинг». Потоцкий так и говорил: «в нормальное время…» – а потом добавлял: «Теперь-то мы вынуждены…» – и прямо смотрел на Квадратова, явно не понимавшего, чем он провинился, и Зорин каждый раз от этих слов делался все мрачнее. Грузовики по мере нашего продвижения обрастали деталями – с крошечными окошками снаружи, уродливо-зеленые, они обретали колеса, моторы, рули, лестницы, ведущие в кузов, но внутри оставались пустыми, – и вдруг мы вышли из цехов на свежий воздух, и от уличной тишины я оглох, и оказалось, что мы идем в другой корпус, и Потоцкий сказал сухо:

– Собственно, вот корпус номер два, из-за него мои владельцы тендер и выиграли, – впрочем, вам это наверняка отлично известно.

– Нет, совсем неизвестно, – так же сухо сказал Зорин. – Расскажите, пожалуйста, интересно очень.

Тут Потоцкий остановился, обернулся и уставился на Зорина:

– Я думал, вы знаете. Мы первые в городе по обивке и декору, у нас целый корпус под это оборудован.

– Рад, что так, – сказал Зорин.

Потоцкий, ничего не ответив, двинулся дальше и у самого входа в корпус сказал:

– Знаете что? Не пойдем внутрь: слон тут не пройдет, да и интересного внутри уже не так много. Давайте я прямо готовую продукцию вам покажу на выезде, вы и устали уже, небось, по цехам слоняться, – и усмехнулся на последнем слове.

– Давайте, конечно, – сказал Зорин, что-то пишущий в блокнотик. – Хотя нам все интересно.

– Рапорт пишете? – вдруг спросил Потоцкий, скривившись.

– Нет, – сказал Зорин сдержанно, – пара строчек на ум пришла. Все же в таких местах понимаешь поэтов двадцатых годов: индустриальная мощь – это нечеловеческое, конечно… Понимаешь, как они заводы воспевали… Это не только про новую жизнь было, это еще и про покорение стихий, про вот это чувство, что человек больше природы…

– Да какое у нас покорение стихий, – вдруг улыбнулся Потоцкий своей прекрасной улыбкой. – Я вам расскажу: я на медном заводе в Норильске практику проходил когда-то, я инженер-литейщик по образованию же. Я когда впервые увидел, как с небес – мне так тогда показалось – в литейном цеху струя расплавленного металла льется, я сам чуть стихи писать не начал. Вот это было… Это не передать. Это… Впрочем, простите. – Улыбка Потоцкого мгновенно погасла. – Я отвлекся. Пойдемте на ту сторону, посмóтрите на результат нашего покорения стихий, чего там. – И Потоцкий похромал вперед, держась рукой за правое бедро.

– Как он обычно день на ногах выдерживает? – тихо спросил Меньшикову Зорин.

– А он не на ногах, – сказала Меньшикова так же тихо. – Он на специальном самокате ездит, построил себе штуку с сиденьем. При вас не хочет.

– Понял, – сказал Зорин и ускорил шаг: Потоцкий хромал быстро.

Они стояли бок о бок – несколько десятков грузовиков, и поверх зеленой краски сверху донизу бока у них были заклеены изображениями икон – аляповатыми, яркими, крупными. Один грузовик как раз выруливал из открытых ворот цеха на стоянку, и Потоцкий замахал руками, чтобы водитель вывел машину перед нами. Распахнув двери кузова, Потоцкий дернул какие-то рычаги, и выдвинулась лестница.

– Что ж, заходите, инспектируйте, – сказал он. – Я за вами поднимусь. Давайте, отче, вы первый.

Квадратов осторожно взошел по гулкой зеленой лестнице и исчез в грузовике. Следом поднялись Зорин и Меньшикова, за ними проследовал и сам Потоцкий. Толгат потянул меня за ухо, я подошел поближе и заглянул в кузов. Все внутри было обклеено блестящими бежевыми обоями с золотым узором, пол устелен красным в узорах же ковром, по бокам на небольших возвышениях закреплены большие круглые подсвечники, а в самой глубине увидел я аналой с иконой, вроде того, что приносили нам в цирке, и на дальней стене еще иконы, поменьше. Квадратов, задрав голову, рассматривал росписи на потолке – там были святые в нимбах и крест посередине. Зорин крестился на иконы и низко кланялся. Меньшикова, быстро оглядевшись, спустилась по лестнице к нам и осторожно погладила мой бок. Рука у нее, несмотря на сырой октябрьский холод, была сухая и теплая.

Квадратов с Потоцким спустились последними. – Что, – сухо спросил Потоцкий Квадратова, – все по протоколу? Устраивает?

– Да ведь я не знаю протокола, – жалобно сказал Квадратов.

– Ну так я вас заверю, – сказал Потоцкий, упирая руки в бока, – все по протоколу, каждый спек я лично с линеечкой проверял, и крепления ваши бесценные на крыше сами знаете для чего тоже имеются. Надеюсь, я военную тайну не выдал – их, знаете ли, невооруженным глазом, простите опять за каламбур, снаружи видно. Так можете и передать.

– Да кому передать? – чуть не всхлипнул Квадратов.

Тут Потоцкий несколько растерялся.

– Да ведь вы от них? – осторожно спросил он.

– От кого? – спросил Квадратов.

Потоцкий помолчал, а потом сказал:

– Так. Теперь мне стыдно – вы даже не представляете насколько. Простите меня. Я тут перед вами юродствую… Я думал, вы от них проверяющий.

– Я даже, скажу вам честно, не вполне член экспедиции, – тихо сказал Квадратов с некоторым раздражением. – Я милостью Кузьмы Владимировича с ними по своему делу иду.

Потоцкий поднес руку ко лбу и замер на секунду, а затем отвел Квадратова в сторону и сказал, понизив голос и оглядываясь на Зорина:

– Блядь. Я думал, вы от этих, из РПЦ. Вы простите меня еще раз. Я этот заказ не хотел, скандал устроил владельцам. Да только мне ясно было сказано: или берем, или мобилизуют всех моих и меня с ними заодно. На себя мне плевать, я застрелюсь, а убивать не пойду, а за людей моих…

– Бог с вами, – вполголоса сказал Квадратов. – Это же часовни, в конце концов, не оружие. Не так страшно, и…

– Все одно, – перебил Потоцкий, – у них на крышах крепления для пулеметов. Квадратов замолчал.

– Пойдемте назад, – сказал Потоцкий. – Нехорошо, что мы здесь стоим.

И они пошли назад, к Зорину и Меньшиковой, и Меньшикова сказала Зорину:

– Слушайте, скажите, вы что хотите, чтобы мы вам устроили? Музеи? Театр? Званый ужин? Все сделаем, я читала, вас в других городах пышно принимали. Я просто честно подумала, что вам бы отдохнуть, а для галочки оно мне не надо.

– И нам не надо, – с облегчением сказал Зорин. – Спасибо вам большое, устали мы очень от чествований. Нам бы один вечер полежать да отъесться. А завтра утром мы будем в строю.

– Рестораны вам в гостинице посоветуют, – сказала Меньшикова, – но и в самой «Ладе» можно поесть нормально. Вы простите, что не прямо в центре, зато там слону будет привольно, я рассудила, что это важно, – не на стоянке же его парковать. Для Бобо там все заготовлено, я лично проконтролировала, с московским зоопарком консультировались. Завтра утром – да, рассчитываем на вас. Как вы думаете, Кузьма Владимирович сможет?

– Очень надеюсь, – осторожно сказал Зорин. – Посмотрю сегодня на его состояние.

И мы разошлись.

Кузьма сидел в шезлонге на гостиничном пляже, натянув шарф на нос, и смотрел на Волгу. На коленях у него лежала кожаная его тетрадь. Ручку Кузьма крутил в пальцах, едва торчащих из рукавов, и видно было, что ему холодно и при этом сил встать и уйти с пляжа в гостиницу он в себе не находит. Здесь же, на пляже, около составленных один на другой шезлонгов, стояли две палеты с выложенным на них в красивом порядке моим обедом. Я почувствовал, что рот мой наполняется слюной, и ускорил шаг. Кузьма обернулся на меня и тут же снова равнодушно перевел взгляд на воду; стало мне очень больно, и я, несмотря на то что давно не ел, потерял всякий аппетит; Зорин же, наклонившись и подхватив с моей палеты без спросу большое яблоко, выкусил из него с хрустом едва ли не половину и сказал в спину Кузьме:

– Мне посоветоваться с тобой надо.

– Так вы опять со мной разговаривать изволите, Виктор Аркадьевич, – вяло усмехнулся Кузьма, и я обрадовался: если он язвить не прекратил, то, видимо, все-таки на поправку идет.

– Перестань ерничать, – скривился Зорин, обходя Кузьму и подбочениваясь по своей новой привычке. – У меня ситуация, а с кем мне еще говорить? С Асланом? С Толгатом? Или мне к Квадратову твоему любимому на исповедь идти? Обойдусь как-нибудь.

– Называть Квадратова моим – это смело, – усмехнулся Кузьма.

– Вот, – сказал Зорин и злобно наставил на Кузьму палец. – Вот. Вот это проблема. Ты его притащил – и ты же теперь говоришь: «Ах, называть его моим – это смело!..» Ты не понимаешь, что твои поступки на нас всех сказываются! На каждом из нас отражаются!

– На тебе, ты имеешь в виду, сказываются, – уточнил Кузьма, склоняя голову набок.

– И на мне! – рявкнул Зорин. – И на мне! Ты посмотри, с кем я пред Его очи покажусь: поп-расстрига какой-то, Толгат понятно что думает, у слона черт-те что в голове, и я в этом тебя виню, а сам ты…

– Сам я что? – с интересом спросил Кузьма.

– Сам ты государственный человек, русский дипломат, хочу тебе напомнить, а позиция твоя… – понижая голос и оглядываясь, сказал Зорин.

– Короче, мы тебя позорим, порядочного патриота, – кивнул Кузьма.

– Вот! – опять сказал Зорин и опять наставил на Кузьму палец. – Вот! Ты и слово это произносишь уже как ругательство! И я считаю эту ситуацию совершенно ненормальной, учитывая то, как, куда, почему и к кому мы идем!

– Завидую я тебе, Зорин, – вдруг сказал Кузьма и, прищурившись, посмотрел на приближающийся к нам по реке маленький белый кораблик. – Хорошо, небось, тобою быть.

Тут Зорин словно бы захлебнулся воздухом, а потом очень тихо сказал:

– Мною хорошо быть? Ты думаешь, дебил ты этакий, это мною-то хорошо быть? Это тобою, дорогой мой, хорошо быть. У тебя, мой милый, все просто: если что черненькое – так все черненькое, да? А сам ты стоишь весь беленький и думаешь, что люди вроде меня – слепые, глухие и тупые. Не-е-е-е-ет, дорогой, это я, я, я тебе завидую, – хорошо, небось, беленьким себя чувствовать, собственную страну последним судом осуждать? А каково все то же самое видеть, все то же самое слышать, то же самое понимать и все время себе говорить: вот это плевела и вот это плевела – а есть зерна, много-много зерен; и всегда, каждую минуту, каждую секунду, не давать у себя в душе плевелам прорасти и эти зерна прекрасные заслонить, задушить?! Каково сквозь все это не быть как ты, не осуждать, не стоять в белом пальто красавчиком, а любить, любить изо всех сил, всем сердцем любить, над каждой ошибкой, над каждой бедой в душе плакать, а только помнить, что это – беда, что это – ошибка, а не… а не…

– А не что? – спросил Кузьма так же тихо.

– Иди ты на хуй, – устало сказал Зорин и, присев на стопку шезлонгов, опустил руки.

– Ты про это хотел со мной посоветоваться? – спросил Кузьма, помолчав. – Боишься на себя через нас гнев навлечь?

Зорин покачал головой.

– Не про это, – сказал он. – С этим я уж как-нибудь сам разберусь, спасибо. Про другое. Ты только не учи меня жить, ладно? Послушай и попробуй понять. Я про письмо это сраное хотел.

Кузьма внезапно захлопнул тетрадь и, сложив на ней руки, прищурился. Зорин внимательно посмотрел на него и вдруг сообразил:

– Ах ты ж блядь! Ты что, тоже письмо ему пишешь?!

Кузьма молчал. Зорин на миг закрыл лицо ладонями, издал такой звук, словно у него зуб разболелся, а потом сказал:

– Так, это меня не касается. Я не про твое письмо, я даже думать про него не желаю. Я про ее письмо, – и похлопал себя по левой стороне бушлата.

– Так-так, – сказал Кузьма.

– Первым убивают гонца, как известно, – сказал Зорин и многозначительно посмотрел на Кузьму.

– Ты его читал-таки, – сказал Кузьма со вздохом.

– Только жить меня не учи, – повторил Зорин.

Кузьма помолчал.

– Не знаю, – сказал он наконец. – Ты же веришь, во что веришь? Вот и верь, наверное, в разумное начало известно чье.

– Я пытаюсь, – сказал Зорин. – Но трясет меня, конечно. Думаешь, отдавать, да? Не могу понять, что хуже – отдать или потерять.

– Потерять хуже, мне кажется, – сказал Кузьма. – Это пахнет неуважением. А учитывая, что письма ты не читал и о его содержании знать не знаешь, к тебе, по здравом размышлении, претензий никаких быть не может.

– Вот тут и возникают два вопросика, – сказал Зорин, явно нервничая. – Первый: если в письме такое, то о чем же со мной Ее бывшее Величество говорить изволила, и надо ли мне было об этом немедленно доложить, и почему я этого не сделал; а второй – собственно о чтении письма: должен ли я был, как начальник охраны экспедиции, или не должен…

– А о чем с тобой Ее бывшее Величество говорить изволила? – с интересом спросил Кузьма.

– Да ни о чем! – сказал Зорин с мукою. – А то бы я… Но нет. Комплимент стихам сказала совершенно невинный и письмо отдала. Сам себя проклинаю, что согласился, – гордыня подставила… А с другой стороны – ну куда мне деваться было? Попал я…

– Ну перестань, перестань, – сказал Кузьма неожиданно тепло. – Ты же веришь – вот и верь. Я в твоей вере слаб – и то думаю: обойдется, народный ты наш любимец.

– Вера в церкви хороша, – вдруг резко сказал Зорин, вскочил и пошел прочь, к гостиничному корпусу. Обернулся и крикнул, едва не налетев на шедшего ему навстречу Квадратова: – Утром чтобы был на освящении! Не можешь начальствовать, так я начальствовать буду! Хватит, поотлынивал!..

Квадратов, посмотрев ему вслед, покачал головой и, увязая в песке, побрел к нам.

– Кузьма Владимирович, как вы? – спросил он.

– Да что мне сделается, – ответил Кузьма вяло.

Квадратов помолчал.

– У меня просьба к вам, – сказал он наконец. – Увольте меня, если можно, – я на завтрашнее мероприятие не пойду. От одной мысли мне нехорошо делается.

– Понимаю вас, – откликнулся Кузьма. – А меня вон начальство гонит, слышали? – И он усмехнулся.

Усмехнулся в ответ и Квадратов.

– Я-то думал, вы как раз можете быть вполне не против таких вещей, – сказал Кузьма. – Людям на фронте разве вера не нужна? Утешение не нужно?

– Ох как нужно, – сказал Квадратов. – И вера, и утешение – каждая капля нужна. А только я как представлю, что они завтра учинят и как это все проходить будет…

– Крамольники мы с вами, отец Сергий, – сказал Кузьма. – Недаром Зорин уже и компанию с нами водить боится.

Отец Сергий присел на то самое место, где несколько минут назад сидел Зорин, и тоже уставился на воду.

– Страшно мне, – сказал он просто и замолчал.

Кузьма ничего не ответил.

– Почему страшно, отец Сергий? – осторожно спросил я.

Квадратов вздрогнул и с тоскою сказал, не глядя на меня:

– Да я не про завтра. Я про все, про все сразу. Я все думаю: война – та же холера… Нет, хуже: война – та же чума, мытьем рук не отделаешься, кипяченой водой не спасешься. Все болеют, и болеют страшно, и сам про себя ты знаешь, что рано или поздно заболеешь, – а может, уже болеешь и просто без сознания давно, и кажется тебе в бреду, что ты здоров, ходишь, разговариваешь, а на самом деле ты чумной и тебе конец. Потому что страшно война душу разъедает, смертельно разъедает – и в тех, кто против, на самом деле не меньше разъедает, чем в тех, кто за: тут тебе и ненависть, и нетерпимость, и гордыня, и гнев, и кое-что похуже гордыни и гнева вместе взятых… Страшно мне за всех, а пуще всех за себя. – Тут Квадратов глянул наконец на меня и криво улыбнулся. – Простите меня, разболтался попик. Да и вот тоже грех: все мы болтаем сейчас много, а я так по каждому поводу стал тирады произносить. Замолкаю, замолкаю, простите меня.