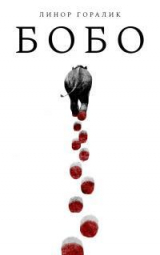

Текст книги "Бобо"

Автор книги: Линор Горалик

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)

– Я убью его, я убью его, я его убью!..

Квадратов потихоньку отпустил меня, лишь когда рыдания мои стали всхлипами. О, как я надеялся, что он не понял, о чем это я, – но он понял, он понял прекрасно. Усталые его бледные глаза с льняными ресницами смотрели на меня из-за стареньких очков со странным выражением – не совсем я это выражение понимал. Наконец он сказал задумчиво:

– Экая огромная табакерка…

Все еще всхлипывая, я засмеялся, и вслед за мной засмеялся Квадратов, и некоторое время хохот разбирал нас: стоило нам взглянуть друг на друга, как мы начинали задыхаться и топать и не могли остановиться. Наконец обоих нас попустило, и Квадратов, пытаясь отдышаться, огляделся снова и сказал очень тихо, почти вплотную придвинувшись к моему уху:

– Дорогой мой, хороший мой, знаете, почему я знаю, что это дьявол вам нашептывает, что это он искушает вас? Ладно бы потому, что сама мысль такая – она не от Бога: тут не мне рассуждать, это такой сложности вопрос, что у меня от него жалкие остатки волос дыбом встают… Я потому знаю, что у меня внутри все сразу начинает кричать: «Да, да, пусть убьет! Да, да, если не он, то кто?! Смерть, смерть тирану! Пусть душу свою навек погубит, а тирана убьет!» Так вот, я твердо знаю: такие вирусы мозговые, такая легкость заражения злом – это дьяволовых рук дело, всегда, без исключения. И такая абсолютная уверенность в своей правоте – она тоже от Бога не дается.

Теперь Квадратов говорил горячо и испуганно, и его дыхание обжигало мне ухо. Он отошел на шаг назад, чтобы заглянуть мне в правый глаз, и я увидел, что кожа его стала бледна, а жилки на висках дрожат и подпрыгивают.

Сердце мое колотилось.

– А вдруг только так и можно? – сказал я тихо. – Какая разница, от дьявола это или от Бога, если другого спасения нет? Моя душа уже погибла, а сколько людей из-за него еще…

– Так, – перебил меня Квадратов и вдруг стал очень серьезен. – Послушайте меня, пожалуйста. Во-первых, совершенно вы не правы про вашу душу. То, что случилось с Асланом, – чудовищно, ужасно, но замысла вашего дурного, намерения вашего здесь не было. А вот если вы сейчас скажете себе, что душа ваша погибла, погублена, – вы действительно погубите ее, такое не раз с людьми бывало, я это видел: это как будто покажется человеку, что рубашка на нем несвежая, и пойдет он в грязи валяться – а что, рубашки-то больше не жалко… Бобо, дорогой, поверьте немолодому уже попу: я достаточно людей перевидал, немножко что-то понимаю: прекрасная у вас душа, мудрая, светлая, чистая. Беречь ее надо. Скажите мне, пожалуйста, что вы меня хотя бы слышите.

Я кивнул, с трудом сдерживая слезы.

– Спасибо вам, – с облегчением сказал Квадратов. – Жалко, что не курю я больше, сейчас самое дело закурить бы…

– Вас Кузьма подослал? – спросил я с тайной надеждой.

– Нет, – покачал головой Квадратов. – Нет. С одной стороны, Виктор Аркадьевич про вас беспокоился, чтобы вы в театр явились, а с другой стороны, я и сам собирался к вам идти, очень за вас переживал, и видите – не зря. Спасибо вам еще раз, что поговорили со мной, – камень у меня с души упал.

– Но что же делать мне? – спросил я в отчаянии.

– Я могу сказать только, что бы делал я, – медленно ответил Квадратов. – Я молился бы о наставлении. Есть в одном псалме такие слова: «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей». Я бы их повторял сколько сил хватит. И еще, наверное, я бы пытался, если бы мог, делать добро там, где я есть. Хоть махонькое добро, но пытался бы. Вам, Бобо, в этом смысле большая сила дана, хоть вы этого и не знаете: от вашего присутствия сердце радуется. Как-то так, дорогой.

Я не знал, как ответить Квадратову: мне хотелось сказать, что нет сил моих теперь молиться смиренно о наставлении и делать махонькое добро; сказать, что ощущаемое мною сейчас – это как муст, но только хуже, страшнее, сильнее муста, ибо в мусте ты животное неразумное, и голова твоя не работает, и ярость ослепляет и одуряет тебя, и тебе легко, но сейчас тело мое набито яростью, как мешок камнями, а голова ясна и чиста, и это ужасно и невыносимо, и так, должно быть, родители мои себя чувствовали, когда в бой за своих людей на врага шли, – а он враг, враг, и я убить его хочу с яростным телом и чистой головою: за людей моих. За плачущего Кузьму и за Толгата, вынужденного треть жизни слоновье дерьмо убирать; за мертвого Мозельского и за Сашеньку, у которого вся душа заросла сувелью; за Катерину и Квадратова; за боящегося нас Поренчука, за озлобленного Потоцкого, за прекрасную ужасную Певицыну, за Соню и Васю и бедную их маму, какой бы там ни была она, за всех, кто стучит меня по бокам и бивни мои лапает, потому что никак иначе жизнь свою изменить не может, – за всех, за всех. Я открыл рот, чтобы вывалить это на Квадратова со всей той злостью, которая ходила во мне, но только покачал головою: надо было защитить от моей злости Квадратова, хоть это я сделать мог. Вместо того я сказал:

– Вы поговорите с Кузьмой, отец Сергий. Страшно мне за него.

– Я бы и рад, – сказал Квадратов, непроизвольно оглядываясь на окно второго этажа, – да не знаю, как подступиться…

Когда нам, однако, пора пришла идти на представление, Кузьма спустился на стоянку бодрый, злой, одетый с иголочки, в синем шелковом шейном платке с мелкими бежевыми цветами, пахнущий одеколоном, и сразу прицепился к Зорину: не хочет ли Зорин перед спектаклем осчастливить город чтением своих стихов. Зорин коротко отвечал, что нет, не хочет, и Кузьма изобразил большое изумление и еще большее разочарование: что же это такое, да как же так, без стихов Зорина Самаре и жизнь не в радость! Всю дорогу до ближнего парка он настырно уговаривал Зорина продекламировать «ну хоть стишочек», заверяя, что уже «поговорил и договорился», и наконец Зорин рявкнул:

– Да отъебись ты уже! Старое читать не хочу, а нового у меня нет!

– Вот я тебя и хотел спросить, – тут же подхватил Кузьма. – Что это ты, я вижу, стихов не пишешь? Мало ли поводов для воспевания? Например, жесты доброй воли по отведению нашей армии на заранее заготовленные позиции перед лицом вражеского наступления – разве эту добрую волю не надо отметить восхищенной одой? Или вот так успешно проходящая мобилизация – ее же совершенно необходимо восславить! Сам посмотри: у мобиков ни броников, ни берцев, ни оружейной подготовки – вся надежда на то, что они пойдут в атаку с твоими боевыми строками на устах и ими одними спасутся! Да, и еще не забудь проклясть отъезжантов, дезертиров, а пуще всего – предателей, сдающихся в плен. Я тебе даже рифму подкину: «плен – измен». Не благодари, мне не жалко. Кроме того…

– Кузьма, – тихо сказал Зорин, оглядываясь по сторонам в поисках сцены и направляясь туда, куда стекались потихоньку посетители парка, – прекрати, хватит. Ты меня на ссору вызвать пытаешься, а я с тобой ссориться не буду. Нам не так долго идти осталось, у нас задача общая, и я эту задачу намерен выполнить, как бы меня ни беспокоили твое состояние и поведение. А если тебя правда интересует, почему я сейчас стихов не пишу, – пожалуйста: у всякого поэта бывают переломные моменты, когда он чувствует, что прежнюю технику перерос, а новую еще не нащупал. Такой момент сейчас и у меня: я ощущаю, что на пороге чего-то нового стою, а старое мне уже неинтересно. Вот и все.

– Неужели на вражеский верлибр перейдешь? – с деланым ужасом спросил Кузьма.

Зорин только покачал головой и помахал рукою кому-то под сценою впереди: там стоял бледный Поренчук в бежевом, не по погоде легком плаще на клетчатой подкладке. За ним маячил Витенька со своим блокнотом в руках, всматриваясь в нас так старательно, словно пытался мысли наши прочитать.

– Ну, как вам гостиничка? – спросил он торопливо, в два шага оказавшись рядом с нами.

– Лапочка и красоточка! – отвечал Кузьма.

Витенька засиял и выдохнул. Запахло мятной жвачкою.

– Все готово, все готово, – нервно сказал Поренчук, рассматривая сцену, по которой что-то таскали. – Ради всего святого, строго не судите: студенты все-таки. Хотя самарская театральная школа, мне сказали, очень приличной считается… Не знаю, что уж это значит. Вы строго не судите…

– Я уверен, что мы получим огромное удовольствие, – тепло сказал Зорин.

Поренчук благодарно посмотрел на него. Я увидел, что глаза у него красные от усталости и тревоги.

– Георгий Вячеславович, – сказал Кузьма, – мне бы с вами парой слов обмолвиться. Есть у нас пять минуточек?

– Без моего распоряжения не начнут, – сказал Поренчук и поглядел на Кузьму, как зебра Гербера глядела, бывало, на бедного нашего Аслана, когда он с прививочным шприцем к ней крался.

Кузьма поманил меня пальцем, мы отошли подальше, и Поренчук последовал за нами, и Кузьма с Поренчуком укрылись от любопытных взглядов за моим боком; Витеньку же Кузьма остановил жестом, и Витенька пошел командовать людьми на сцене, хотя те, судя по всему, отлично справлялись и без него.

– Георгий Вячеславович, – сказал Кузьма, – тут такое дело. Есть у меня в вашем городе хорошая знакомая, Женя. Ну я и выбрался с ней повидаться, годы, знаете, не видались. А она, оказывается, замуж вышла. Я даже расстроился. И тут вижу – что-то она невесела. Я на нее насел – и знаете что? Муж у нее оказался негодяй последний, страшный: бьет ее, по-настоящему бьет!

Георгий Вячеславович выкатил глаза.

– Кошмар какой! – сказал он испуганно. – Бедная, несчастная женщина! Мы, Кузьма Владимирович, разберемся немедленно, срок мотать будет! Вы только данные ее мне сообщите, я прямо сейчас и позвоню кому положено – до аута в амбаре просидит, век баланду жрать будет!.. – От волнения покрасневший Георгий Вячеславович перешел, видимо, на более привычный ему язык.

– Вот спасибо вам, дорогой, – тепло сказал Кузьма, – чисто подогрев мне сделали. Только из данных у меня одни имя-отчество – Форц Евгения Анатольевна. Ну да у ваших кому-положено все остальное в загашничке-то имеется, она шестнадцать, знаете ли, раз к ним являлась, а они ей как водится: «Убьет – тогда и приходите». Ух, как я рад, что нашел человека с понятиями! – И Кузьма крепко пожал Георгию Вячеславовичу бежевое плечо.

Все время, пока Кузьма говорил, румянец сходил со щек Георгия Вячеславовича, и к этому благодарному пожатию важный человек был бледен до синевы, как холерный больной.

– Кузьма… Кузьма Владимирович, – задыхаясь, проговорил он, – а может, вы с ним лично, по-мужски поговорите?

Кузьма, кажется, по-настоящему растерялся. Некоторое время двое государственных людей не мигая смотрели друг на друга.

– Вы поймите меня, – зачастил Георгий Вячеславович, прижимая руки к груди, – дело тонкое… У них, знаете, свои расклады, у нас свои… Мы к ним в лопатник не смотрим, они к нам в дела не лезут, и в городе мир-покой… Я, конечно, попросить могу, так ведь потом с нас попросят, крепко попросят… Я лично бы для вас, Кузьма Владимирович, в лепешку разбился, жизни не пожалел, но не меня же лично потом попросят!..

Кузьма прервал его агонию:

– Георгий Вячеславович, дорогой, все понимаю, о чем речь! Город большой, сложный, дела тонкие. Спасибо вам, что выслушали меня и разложили мне все как следует. Клянусь, без обид!

Бедный Георгий Вячеславович снова порозовел и шумно выдохнул.

– Пойдемте, мой дорогой, спектакль смотреть, студенты истомились, небось, – сказал Кузьма и, взяв несчастного, измученного самарца под руку, под мелким дождичком отправился к сцене.

Я пошел за ними, осторожно раздвигая хоботом редких зрителей, не сбежавших от дурной погоды, и стараясь не напороться глазом на спицу какого-нибудь зонтика. Возле сцены в спешно установленном прозрачном шатре ждали нас Толгат с Зориным. Зорин посмотрел на Кузьму подозрительно, и тот показал ему язык. На сцене изображена была комната – насколько я понимал, небогатая: был тут столик низенький и два кресла по бокам от него, а подальше книжный шкаф и в нем книги и какое-то растение, и постелен был большой темный ковер под кресла и под столик, а справа лежал яркий коврик, и там разбросаны были игрушки. Я вдруг ужасно взволновался: во-первых, никогда я не глядел еще в чью-нибудь комнату, а во-вторых, представлений я в султанском нашем парке видел великое множество, но ни одно из них не происходило в комнате чьей-нибудь, без оркестра, или фейерверка, или без того, чтобы Мурат мой в конце сказал, качая головою: «Почему я, такой нежный, должен все это видеть?» У нас перед началом представления выносили в белом паланкине с расшитым золотом балдахином небрежно, по-домашнему одетого султана, и он, спешившись, пересаживался в любимое свое покачивающееся кресло, и представление тут же начиналось, причем понятия мы не имели, кто все эти маги, и шпагоглотатели, и красавицы, способные завязаться в узел, – все они были ничтожествами перед лицом Великого Правителя, вот и все. Тут же явно дожидались Кузьмы с Георгием Вячеславовичем, и стоило им появиться, как раздался где-то за сценой громкий перезвон колокольчика, и вяло болтавшая толпа под зонтиками стихла. Пожилая женщина, дождавшаяся очереди к Зорину на автограф и бурно изливавшая ему историю своих отношений с его поэзией, перешла на шепот, и Зорину пришлось приложить палец к губам, чтобы остановить ее, и все, стоявшие за ней, разом повернулись к этой самой комнате, на которую я смотрел с таким волнением. Вспыхнули мокрые фонари у самого края сцены, и вышла прямо к ним юная, немногим, видимо, старше меня, и очень милая девушка и сказала громко:

– «Повестка». Мини-пьеса самарского студенческого театра. Эскизы и наработки. Автор – Сергей Познанский. Режиссер-постановщик – Юлия Нелепова. В главных ролях – Алина Вострошеева и Виктор Молотов. В роли Паши – Дима Холодов, театральная студия «Рост».

Вышел на сцену маленький мальчик и стал играть с игрушками. Я попытался понять игру его, но не понял, – мне показалось, что он просто перебирает их, и я решил, что он находится, раз так, в большом волнении, и сам оттого еще сильнее разволновался. Тут раздался стук, громкий стук – и я только тогда заметил, что за креслами и столиком есть дверь, просто дверь, никуда не ведущая и ни к чему не прикрепленная. За этой дверью стоял военный с сумкой на боку, в руках у него была бумажка. Через дверь очень быстрым шагом, едва не натыкаясь на кресла, почти пробежал мужчина и открыл эту странную дверь, и военный перешагнул порог.

– Вы Суворов Михаил Александрович? – строго спросил он.

– Я, я, – торопливо сказал мужчина.

Тогда военный дал ему бумажку и попросил у него автограф, как пожилая женщина у Зорина, а потом собрался снова переступить через порог двери, но мужчина сказал:

– Постойте секунду, ради бога! Он тоже явно волновался.

– Я столько этого ждал, – сказал мужчина, – и вот…

Военный обернулся и посмотрел на мужчину очень удивленно.

– Ждали? – спросил он.

– Загадал себе, – сказал мужчина проникновенно, – если и сегодня не придет – сам пойду в военкомат. Жене не скажу, пока она на работе будет, – все сделаю и оттуда позвоню. Не могу больше отсиживаться. А тут вы. Вот как сложилось.

– Удивительный вы человек, – сказал военный, а потом, поколебавшись, добавил: – Слушайте, если не трудно, можно чашку чаю? Вы бы знали, что я за день выслушиваю…

– Я буду очень рад, конечно! – сказал мужчина и показал широким жестом на одно из кресел, и военный, аккуратно сняв ботинки у двери, вошел и сел, а мужчина исчез со сцены, и я понял, что сейчас они будут пить чай и разговаривать, – я еще не понял, о чем, но понял, что о чем-то очень важном, и вдруг обнаружил, что переминаюсь с ноги на ногу – так необходимо мне узнать, что сейчас произойдет. И тут, как назло, кто-то сильно толкнул меня в бок.

Это была та самая женщина – Женя, Евгения Форц. Берета на ней не было, не по погоде теплый зеленый пуховик был распахнут, в волосах, падающих на лоб, сверкали капельки дождя. Я мешал ей пройти туда, к прозрачному шатру, к Кузьме, и я собирался уже в ответ на грубость немножко толкнуть ее хоботом, но, едва взглянув на ее лицо, замер от ужаса: почти лиловая правая его половина раздулась так, что глаз едва открывался, и из рассеченной губы медленно сочилась кровь. Я быстро шагнул в сторону. Она пошла вперед и ладонью заколотила по клеенке шатра. Кузьма выскочил к ней и, взяв ее за руку, повел за собой в глубь парка, и я пошел за ними, готовый притвориться, что меня внезапно одолела естественная нужда, но им явно было не до меня.

– Евгения Анатольевна, что случилось? – спросил Кузьма тихо.

– Угадайте с трех раз, – язвительно ответила женщина, пришепетывая.

Видно было, что говорить ей больно. Кровь из губы пошла сильнее, и Кузьма протянул было ей платок, но она оттолкнула его руку и прижала к губе уже порядком испачканную бумажную салфетку.

Кузьма молчал, опустив голову.

– Скажите мне прямо – вы сделали хоть что-нибудь? – спросила она. – Его арестуют?

– Послушайте, Евгения Анатольевна, – сказал Кузьма с жаром, – дайте мне поговорить с ним. Я царский человек, я его насмерть запугаю. Я…

– Ясно, – спокойно сказала Женя. – Вы такое же говно, как и все. Обычное казенное говно. А я дура беспросветная.

Она повернулась и пошла прочь, обходя зонтики и придерживая салфетку у губы.

– Евгения Анатольевна, ради бога… – безнадежно сказал Кузьма ей в спину, но она уже исчезла.

Кузьма посмотрел на меня. Я не знал, что сказать ему, и отвел глаза. Оба мы медленно пошли назад к сцене. Там, на сцене, женщина кричала на мужчину:

– Ты!.. Ты!.. Подвигов захотел, да? Орденов захотел? Фамилию свою историческую оправдать захотел! А мы, мы – что?! Мы с Пашкой – как?!.. Если… Если… Если тебя…

Тут женщина зарыдала, а мужчина быстро сделал шаг к ней, и вдруг я отчетливо увидел, что он сейчас может ударить ee, ударить со всей дури, страшно, кулаком прямо в лицо, и никто, никто, никто из всей этой толпы под зонтиками…

Я задохнулся и побежал прочь, в сторону, к детской площадке прямо у сцены. Реплики актеров все еще доносились до меня – кажется, Суворов объяснял там жене, что ее и Пашку он любит больше жизни, а только не в наградах дело и даже не в фамилии, дело в том, что он русский и что Родине он нужен сейчас в бою и что это судьба его – там, на поле боя, ее и Пашку от врага защищать… Здесь, на детской площадке, несколько молодых женщин с малышами медленно переходили от одного мокрого аттракциона к другому, пока отцы смотрели спектакль. Кто-то при виде меня раззявил крошечный ротик и потянул ко мне маленькие ручки в варежках, кто-то перепугался и заревел; я замер и постарался выглядеть как можно приветливее – больше всего на свете мне хотелось сейчас, чтобы кто-нибудь погладил меня и покатался на мне, и порадовался, и посмеялся, но Толгат мой был там, в прозрачном шатре, и некому было сказать этим тихим, опасливым женщинам, что можно подходить ко мне и ничего не бояться. Думал я даже встать на колени и тем проявить добрые свои намерения, но понял, что ничему это не поможет, и хотел было пойти в глубь парка, сделать по пустым осенним аллеям маленький кружок, когда вдруг что-то в театральных звуках резко изменилось: то, что звучало теперь со сцены, перестало быть театральным, что ли. Женщина говорила громко, очень громко, голос ее срывался, время от времени она останавливалась, чтобы перевести дух, и вдруг толпа ахнула. Я стал проталкиваться вбок, туда, к сцене, и, преодолев зонтики, увидел вдруг взлохмаченную голову, зеленый пуховик и заплывшее наполовину лицо… Весь пуховик у Жени Форц был в пятнах, показавшихся мне черными, а руки у Жени Форц были красными, и я перестал слышать, что она говорит, – я только смотрел на нож, большой нож с деревянной ручкой, который она сжимала перед собой в трясущемся кулаке. Время вдруг стало как пустой шар – никто не двигался, и ничего не двигалось. Я смотрел на Кузьму – у него дрожала нижняя губа, как если бы он хотел закричать во сне, но у него не получалось. Я смотрел на Поренчука – глаза его выкатывались из орбит все дальше и дальше, и мне его стало очень жалко. Я смотрел на Зорина – он медленно, как кошка, крался вперед, выставив перед собою скрюченные пальцы. Я смотрел на актеров, сбившихся в кучку в глубине сцены: девушка, раскинув руки, закрывала собой Суворова, а маленький Паша стоял, разинув рот, на цветном коврике, среди игрушек, и вертел головой. Я смотрел на охранников внизу лестницы, ведущей на сцену, а они смотрели на Поренчука. На всех я успел посмотреть, прежде чем Женя начала медленно наклоняться, все еще держа окровавленный нож перед собой. Она оперлась на свободную руку, тяжело спрыгнула со сцены и помчалась в мою сторону, и, когда подбежала, я, сам не зная почему, развернулся и помчался о бок с ней в узкую, темную аллею, и пару раз оба мы оскальзывались, но удерживались на ногах – Женя схватилась за мой хвост, и мы бежали, и сворачивали, и снова бежали, и я, задыхаясь, грохнулся на колени, и Женя, падая и срываясь, забралась наконец в клеть у меня на спине и захлопнула дверцу, и я вскочил на ноги и стоял, задыхаясь, мотая хоботом и дрожа, когда они наконец выскочили из-за поворота. Выскочили – и Зорин заорал:

– Ты, ты, ты – туда! Ты – туда! Ты, ты, ты…

А пока он орал, Кузьма смотрел на меня, а я смотрел на него.

Через час выдвинулись мы в сторону Николаевки, где предстояло нам переночевать и поужинать. Я старался идти бодро и легко, но старания мои, кажется, были излишни: ни шороха, ни звука не раздавалось у Толгата за спиной. Одно не нравилось мне очень: Гошка все время запрокидывал голову и беспокойно принюхивался, высоко подбрасывая передние копыта, пока наконец не сказал озабоченно:

– Бабьей течкой пахнет, а бабы нет. И пахнет-то как-то странно. Не нравится мне.

– Заткнись, – быстро сказал я и тут же пожалел, потому что Гошка немедленно замер (а вместе с ним остановился Яблочко) и спросил подозрительно:

– Что ли, в подводе кто прячется?

– Заткнись и иди, – сказал я в отчаянии, и Гошка тут же выпалил:

– А ты мне не начальник – пасть мою затыкать! Что ли Кузька бабу припрятал? Или даже Зорин наш семейный оскоромился, а? – И Гошка довольно заржал.

– Господи, Гошка, успокойся ты, – сказал Яблочко со вздохом. – Мы знаем, знаем: пусть ты и мерин, а мужик хоть куда.

– Да иди ты на хуй, – озлобился Гошка, – никуда я с тобой не пойду. Встану и буду стоять. Пусть я от этого говнюка пизды получу, так зато и ты получишь! – И Гошка, демонстративно запрокинув голову, зарылся в землю копытами.

Зорин, сидевший на козлах, матюкнулся и прикрикнул на лошадок. Яблочко слабо покачал головой, Гошка даже не шевельнулся. Зорин слез с козел и пошел посмотреть, нет ли чего на дороге.

– Толгат Батырович, мне кажется, клеть покосилась, того и гляди упадет, – сказал Кузьма. – Давайтека ее поправим. Вы там со своей стороны, а я снизу. Попросите-ка Бобо опуститься.

Толгат похлопал меня по затылку, и я встал на колени. Кузьма поспешно заглянул в просвет между частыми прутьями клети и шепотом спросил:

– Женя, вы как?

– Пить, – прошептали изнутри.

Толгат оглянулся. Зорин, вновь усевшись на козлы, пытался сдвинуть лошадок с места. Толгат кивнул. Тогда Кузьма подал стоящему позади меня Квадратову знак, и тот, достав из рюкзака маленькую бутылку с водой, перекинул ему. Кузьма медленно-медленно стал приоткрывать дверцу клети, и та страшно заскрипела. Сердце мое ушло в желудок, и я зажмурился от ужаса. Кузьма протиснул в зазор бутылочку, захлопнул чертову дверцу, и вдруг над ухом моим разъяренный голос произнес:

– Что происходит?! Откройте клеть.

– Зорин, не ори, голова раскалывается, – сказал Кузьма устало.

– Откройте клеть, или я ее сам открою, – сказал Зорин угрожающе.

– Все-то тебе, Зорин, знать надо, – грустно сказал Кузьма. – Не хочешь ты, Зорин, отдохнуть, полюбоваться пей…

И тут в руках у Зорина что-то блеснуло.

– Откройте клеть, – сказал Зорин, наставляя на дверцу пистолет. – Я начальник охраны этой экспедиции, и любого не согласованного со мной постороннего я считаю угрозой безопасности Российского государства.

– Зорин, ты оху… – начал Кузьма, но тут дверь клети со страшным скрипом распахнулась.

Зорин, продолжая держать перед собой пистолет, заглянул внутрь, а потом медленно отступил и вернул пистолет в кобуру. Женя вылезла из клети и спрыгнула на землю, и Зорин тут же взял ее жестко за предплечье, и она, не сопротивляясь, опустила патлатую голову.

– Нет, – сказал Зорин печально, – нет. Это ты, Кузьма, охуел. Живи дальше как хочешь, а только я умываю руки. С мнениями твоими я мог спорить, а вот преступлениям твоим я не соучастник. Про письмо не заботься – я доставлю. Хотя тебе, наверное, наплевать.

С этими словами Зорин, таща за собой Женю, подошел к подводе, порылся в ней, достал свой баул, взвалил его на плечо и зашагал обратно в сторону Самары.

– Отец Сергий, вы лошадьми править умеете? – спросил Кузьма.

Глава 25. Нефтегорск

Я должен умереть.

Я убить его не могу и служить ему не могу.

Все могло бы быть просто: я мог бы перестать есть сейчас, прямо сейчас, но они немедленно все поймут и будут мучиться, убеждать, уговаривать, и я не выдержу этого. Нет, потом, уже там. Но как же Толгат? Ведь на него повесят смерть мою – что он плохо ходил за мной, что он не смог заставить меня есть, что… Господи, Господи, наставь меня на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей! Господи, Господи, Господи!..

Подвода наша теперь была совсем легка, лошадки бежали лесом довольно резво, резво шел и я – не видя дороги, не чувствуя ничего, не понимая, что происходит вокруг. В Просвете, поев шашлыков в маленькой придорожной шашлычной, Толгат попросил у хозяев шланг и горячей водой помыл меня хорошенько. На холоде от меня шел пар, и все время, пока тер он меня купленной тут же автомобильной губкой и намыливал остатками любимого моего шампуня с розовым ароматом, я рыдал, рыдал до дрожи – я оплакивал свою невинность, я полагаю, оплакивал розовые сопли свои. А когда последние капли упали из шланга, увидел я слезы на глазах Толгата, и думаю, что сердце мое только чудом тогда не разорвалось.

Нефтегорск оказался маленьким, много меньше имени своего, и мы прямо с подводою дошли до небольшой площади перед обсаженным елями трехэтажным зданием, где назначена нам была встреча. Как только мы появились из-за поворота, какой-то мальчонка, явно поджидавший нас, сорвался с места и, грохоча ботинками, помчался вперед, к зданию, и, когда мы подошли, у бегущей меж елей асфальтовой дорожки встречали нас высокая женщина с пышной косою, в бледно-желтом брючном костюме, невысокий полный мужчина и две маленькие дрожащие девочки в беленьких рубашечках, беленьких гольфиках, темненьких курточках и черных сапожках. Кузьма, успевший слезть с подводы и шагавший теперь слева от меня, едва слышно вздохнул, а пристроившийся справа от меня Квадратов тихо сказал: «И снова здравствуйте». Толгат потянул меня легонько за уши, и мы остановились. Женщина щелкнула пальцами, и тут же девчушки сорвались с места: одна подбежала к Кузьме, а другая к Квадратову. Хором прокричав: «Мы счастливы видеть любимых гостей! Пусть будет ваш путь полон добрых вестей!», они протянули свои подношения и застыли с несколько пугающими улыбками, и я вдруг понял, что лет им по десять-одиннадцать, но, несмотря на это, они вполне мастерски накрашены. У одной на вытянутых руках лежало расшитое красными нитками белое полотенце, поверх него разместился увесистый круглый хлеб, очень красивый, весь в цветочках, а посреди хлеба, опасно покачиваясь, стояла стеклянная высокая солонка. У другой маленькой красавицы было такое же полотенце, но поверх него лежал довольно увесистый золотой ключ. Квадратов растерянно посмотрел на Кузьму, но Кузьма был занят делом: он с серьезным видом отломил маленький кусочек хлеба, обмакнул его в соль (предусмотрительно придержав солонку) и положил в рот, прожевал, проглотил и легонько поклонился девочке. Та с облегчением вздохнула и вдруг улыбнулась живой детской улыбкой, которую не портила даже помада, отпечатавшаяся у нее на зубах. Тогда Квадратов взял ключ, зачем-то потряс им в воздухе три раза и тоже поклонился стоявшей перед ним малышке, и та смущенно хрюкнула. Держа перед собой остатки даров и выбрасывая вперед вытянутые ножки, чеканным шагом они пошли назад, к женщине с мужчиной, но потом сбились на бег и, тряся бантиками, улизнули. Женщина первой двинулась к нам, мужчина поспешил за ней, и Кузьма, предваряя неловкие вопросы, сразу сказал:

– Мы в сокращенном составе, дорогие коллеги: всего-то я да Толгат Батырович, опекун Бобо, да наш прекрасный отец Сергий Квадратов. Знаю, вы ждали, наверное, знаменитого нашего поэта Виктора Аркадьевича Зорина, но неотложные государственные дела потребовали его присутствия в Москве.

– Это очень жаль, – сказала женщина, и слышно было, что где-то у нее явно заготовлена книжка для автографа, причем не одна, – но мы вам рады, очень-очень рады, большая честь для нас, Кузьма Владимирович, Толгат Батырович, большая честь, отец Сергий. Благословите, батюшка!

Квадратов, приняв свой священский вид, как я это про себя называл, выполнил ее просьбу, благословив и подкатившегося под руку полного мужчину, представившегося Юрием Ивановичем (а женщина была Нина Федоровна, и, по ее выражению, «вместе они были администрация»).

– С доченьками нашими познакомились, – просто сказала Нина Федоровна, – а теперь мы спросить хотели: не сочтите за дерзость, но вы, наверное, ресторанов-то навидались в пути, – может, вы домашненького захотите? Мы подумали вас на обед к себе пригласить… Только вы честно скажите, если это наглость! – зачастила она. – В ресторане тоже все готово по высшему классу, мы просто подумали…

– Нина Федоровна, родненькая, – тепло сказал Кузьма, беря руки женщины в свои, – я так вам благодарен! Не могу уже видеть эти чертовы рестораны! Восемь месяцев в дороге – порога жилья человеческого не переступал! Да и разве поговоришь нормально в ресторане? Везде же уши! Такое вам спасибо! Толгат Батырович, отец Сергий, вы как насчет в гости сходить?

Квадратов развел руками и кивнул, Толгат улыбнулся, и Кузьма снова принялся благодарить Нину Федоровну, переводя взгляд с нее на ее мужа и административного подельника.

Из теплого гаража двухэтажного кирпичного дома на улице Южной вывели «мерседес» и «тойоту», а вместо них завели внутрь меня, и я увидел железные полки, ломящиеся от всякой еды, явно к моему удовольствию приготовленной, и с отвращением обнаружил среди апельсинов, и булок, и бананов, и всякой прочей снеди равномерно распределенные ананасы. Аппетит, с которым у меня и так было плохо, улетучился окончательно. Толгат попросил опускавшуюся с потолка автоматическую дверь в мой гараж не закрывать до конца, и к проему между ее краем и полом подтянули два тепловентилятора, кровожадно сиявшие красно-оранжевыми пастями. Стемнело быстро, снежок медленно падал на порог гаража и таял в зубах тепловентиляторов. Может, в том было дело, что я впервые за много суток полностью отогрелся, а может, в том, что остался я наконец совершенно один, но только вдруг все, все стало мне все равно: словно бы та машинка живая, которая у меня внутри билась, и страдала, и умирала от боли, и сомнений, и страхов, не выдержала напряжения и какая-то пружина в ней лопнула, и она замерла. Я не спал – я был сейчас просто животное, животное, которое ничего не хотело, ничего не понимало, ни к чему не имело отношения. Все было от меня далеко. Я помочился. Я вдыхал запах фруктов и был им сыт. Я смотрел сквозь щель на падающий снег и был им околдован. Я чувствовал, что тонкая нитка слюны сбегает из правого уголка моего рта, и умилялся ей. Ничего не было мне нужно.