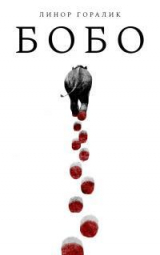

Текст книги "Бобо"

Автор книги: Линор Горалик

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)

– По каналам Александра Степановича… – растерянно сказал Гена – и вдруг сообразил и подтянулся. – О! – сказал он. – Слушаю внимательно.

– Может, Александр Степанович, вы сами расскажете? – попросил Кузьма. – Так, мне кажется, лучше будет…

– Могу, – кивнул Сашенька. – Геннадий Русланович, дело деликатное. Касается оно Тайницкой башни нашего с вами Нижегородского кремля.

Я совсем не понял, что произошло, но глаза Геннадия Руслановича внезапно сделались как блюдца: огромные и стеклянные.

– Видите ли, Геннадий Русланович, она же закрыта, так сказать, для посетителей, верно? – спросил Сашенька.

– Совершенно верно, – сказал Геннадий Русланович осторожно. – Кроме смотровой площадки…

– А в ней, тем временем, много лет проживают, так сказать, хранительницы, я правильно понимаю?

– Совершенно правильно, – сказал Геннадий Русланович еще осторожнее, и на лбу его выступили мелкие капли пота.

– Геннадий Русланович, все хорошо, – мягко сказал Сашенька.

Геннадий Русланович, кажется, расслабился немножко, но вся поза его, на мой взгляд, выражала крайнюю тревогу и крайнее недоумение.

– Касается мое дело старшей хранительницы – ну назовем ее Ларисой, дата рождения шестое января тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года, отец Александр, мать Екатерина, окончила калининградскую среднюю школу номер восемь, по образованию филолог-романист, в одном очень интересном браке состояла. Понимаете вы меня?

– Понимаю прекрасно, – выдохнул Геннадий Русланович. – Вернее, не понимаю, скажем честно, должен ли я понимать. – И Геннадий Русланович вопросительно посмотрел на Сашеньку.

– В данный момент должны, а потом опять не должны, идет? – улыбнулся Сашенька.

– Отлично, – сказал Геннадий Русланович.

– Так вот, дело деликатное: наша хранительница желает передать личное, от руки написанное письмо Его Величеству, по старой, так сказать, супружеской памяти. И, конечно, желает сделать это руками честного, порядочного человека, которому можно полностью доверять.

– Что же, – растерянно сказал Геннадий Русланович, – я готов, конечно, в любой момент выдвинуться, мне есть на кого оставить…

– Виктора Аркадьевича Зорина, – перебил его Сашенька.

Я увидел, как Кузьма, сдерживая улыбку, быстро и сильно закусил губу. И еще увидел лицо Зорина – вытянувшееся, с приоткрытым ртом.

– Конечно-конечно, – смущенно сказал Геннадий Русланович. – Говорите, что и как делаем.

– Вот в два у нас церемония, – сказал Сашенька, – а потом я просил бы вас персонально, тихонечко, в одиночку, если можно, Виктора Аркадьевича препроводить.

– Мне придется поставить в известность начальника охраны… э… хранительниц, – осторожно сказал Геннадий Русланович, склонив голову набок и слегка разведя руками. – Коды доступа у него.

– Все понимаю, но им одним мы и обойдемся, да? – ласково спросил Сашенька.

– Им, и никем больше! – четко ответил Геннадий Русланович.

– Ну вот и договорились, – улыбнулся Сашенька и добавил озорно: – Теперь можете опять не понимать.

Улыбнулся Кузьма, усмехнулся Геннадий, а Зорин, схватив Кузьму за запястье, что-то зашептал ему в ухо, и я разобрал только слово «охуеть!», и все, кажется, всё понимали, кроме меня.

– Что ты так оторопел-то, Зорин? Ну назвали тебя честным, порядочным человеком – надо ли так лицом хлопотать! – тихо засмеялся Кузьма, и Зорин ответил:

– Пошел ты в жопу со своими шутками! Мне на нее насрать, но ты пойми: она мать царевен для меня! Наследниц престола, наместниц будущих Бога на Земле! Ты этого не понимаешь, да? Она, может, и никто, а лоно ее священно!

– Господи, Зорин! – сказал Кузьма печально, вгляделся в лицо Зорина и вдруг погладил его по плечу. – Что у тебя в голове и как оно туда заползло? – И, высвободив осторожно из пятерни Зорина левую руку, медленно пошел навстречу Певицыной и заговорил с ней о гостинице, и об Арсенале, и об обеде, и я при мысли об этом самом обеде заметил, что от голода у меня вот-вот закружится голова и что я, забыв себя, давно уже ем ветки с какого-то клена, и что смотрят на меня, и это страсть как неловко.

– …Что же, – сказала Певицына, выйдя после всех положенных приветствий к маленькой кафедре с микрофоном и почти скрывшись за ней, – пришло время для замечательного сюрприза, который наш прекрасный город подготовил нашим прекрасным гостям. Дорогие гости, дорогой глава экспедиции Кузьма Владимирович, мы с восхищением наблюдаем ваше продвижение по нашей необъятной стране и всем сердцем за вас болеем и переживаем. – Тут Певицына захлопала, и все присутствующие – а толпа собралась очень приличная – захлопали вместе с ней. – Но мы, нижегородцы, – люди очень сердечные, очень отзывчивые и всегда готовые сделать чью-нибудь жизнь лучше, прекраснее и богаче… (Тут толпа опять захлопала, уже безо всякой подачи, да так, что я слегка приглох.) И они заметили, что у нашего Бобо есть прекрасная, яркая попона. (Тут мой Толгат почесал меня пятками за ушами, и я улыбнулся невольно – попону мою, как мы ни стирали ее время от времени и как Толгат ее ни чинил, сейчас трудно было, честно говоря, назвать прекрасной.) И что сам наш Бобо такой статный, такой красивый (тут я чуть не рассмеялся в голос, тряся обвисшими боками), а сапожек у него нет! (Хлопки и чей-то бессовестный свист.) И мы всем городом собрали деньги Бобо на сапожки!!!

Тут уж от аплодисментов заложило мне уши, и грянула музыка, и я посмотрел на Кузьму – Кузьма стоял, то прикрывая рот ладонью, то разводя руки в стороны, то озираясь, то приседая, глядя то на Певицыну, то на толпу, и сразу видно было, что потрясеннее его на свете не бывало еще человека. Вдруг побежали откудато из-за спин толпы ручейком детишечки – как мне показалось, совершенно одинаковые, все в беленьких рубашечках, синеньких шортиках и красненьких гольфиках, – и у каждого в руках был сапожище на мою ногу, и стали они эти сапожищи прямо передо мной выставлять прямоугольником, и выставили – три на семь, да еще два позади. И я, беря пример с Кузьмы, махал ушами и кланялся, кланялся и махал ушами, а Певицына сошла со сцены и обняла Кузьму, поднявшись на цыпочки, и они простояли так довольно долго, и что-то Кузьма нашептал ей в ухо, и Певицына слегка, мне кажется, покраснела. Кузьма ее отпустил, выбежал к микрофону, наклонился и сказал:

– Друзья, друзья, друзья… Я не знаю, что сказать… Я верю: если бы наш Бобо мог чувствовать и говорить как человек, – тут он посмотрел на меня хитро, и я показал ему язык, – он сам бы к этому микрофону вышел и заверил бы вас… – Тут Кузьма вскинул руки, сцепил их над головой и прокричал: – …Что он отныне вечный должник Нижнего Новгорода!!!..

Толпа отозвалась сердечно, и я вдруг подумал, слушая эти аплодисменты и топот, свист и крики «Бо-бо! Бо-бо!..»: да что бы мне и не чувствовать себя вечным должником Нижнего Новгорода?.. Но не успел я эту мысль до конца довести, как Кузьма продолжил, и собравшиеся притихли.

– К счастью, – сказал Кузьма, – и мы к вам не с пустыми руками пришли. Правда, наш подарок – не просто так подарок, к нему просьба прилагается. Александр Степанович, Владимир Николаевич, подсобите!

Кряхтя и отдуваясь, Мозельский с Сашенькой потащили к сцене два мешка – судя по всему, тяжеленных. Мешки были поставлены перед кафедрой, развязаны, раскрыты, и солнце засияло на полудрагоценных камнях и золотом шитье. Передние ряды ахнули, в задних произошло заметное движение, я же едва не расхохотался. С большим трудом Сашенька и Мозельский подняли по одному сапогу над головами.

– Эти замечательные сапоги с каменьями и шитьем, это бесценное произведение искусства в русском стиле, – проникновенно сказал Кузьма, – сшил для нашего Бобо строго по запланированной смете звездный московский дизайнер обуви Георгий Лапид. К сожалению, полет художественной мысли иногда может увести творца прочь от скучной, прозаической реальности. Нашему Бобо тяжеловато идти в этих прекрасных сапогах. И поэтому мы передаем их в дар любимому Нижнему Новгороду и обращаемся к городу с нижайшей просьбой: провести благотворительный аукцион и перечислить деньги, которые будут на нем выручены, на доброе дело по выбору администрации!

Я увидел, что Певицына, расплывшись в улыбке, качает головой, и понял, что к ней это все имеет какое-то отношение; увидел я и то, что лицо статной дамы вытянулось, и понял, кого я должен благодарить за двадцать три сапога. Мне все настоятельнее надо было отойти по личным делам, я переминался с ноги на ногу и с нетерпением ждал, когда закончится вся эта катавасия, опытом наученный, что мне еще предстоит фотографироваться и не скоро меня отпустят в соблазнительные кусты. Что ж, я привык и терпел: официальная часть закончилась, толпу сдерживали и не пускали ко мне, Кузьма и Зорин жали руки всем, кому положено, фотографы работали, снимая то одни сапоги, то другие, и просили Толгата, как обычно, повернуть на мне попону так, чтобы самых крупных заплат видно не было. Наконец сумел я отбежать в сторонку и, как мне казалось, относительно уединиться – и увидел я, что Зорин, тоже отбившийся, видимо, минуту-другую назад от всех желавших сделать с ним селфи и взять у него кто интервью, а кто автограф, ходит кругами по небольшой полянке в торце Арсенала и со старательно сложенною улыбкою что-то шепотом репетирует. Я не преминул дать себе волю и сделать свои дела так шумно, как мой организм того требовал, но Зорин на меня даже внимания не обратил, и мне вдруг стало за мальчишество мое очень стыдно. Тихо-тихо отошел я от Зорина и вернулся на площадку, где Кузьма разговаривал с Певицыной.

– …не знала, какие вы люди, – улыбаясь, говорила Певицына. – Поэтому я для вас две брони завела на всякий случай. Одну на один случай, а другую на другой.

– Так-так, – сказал Кузьма, сделав очень серьезное лицо.

– На один случай я завела вам бронь в «Кулибине», – сказала Певицына. – Это топовая у нас пятерка, и для Бобо там прямо рядом поляны, но можно было бы и на парковке его разместить, я знаю, у вас так часто заведено…

При мысли об очередной парковке я чуть не взвыл и принялся невольно рыть ногой асфальт, отчего Певицына посмотрела на меня с изумлением, а Кузьма с жалостью.

– А второй вариант? – спросил он.

– Второй вариант, – сказала Марина Романовна, хитро улыбаясь, – он для людей простых, непафосных… Есть у нас небольшой отельчик, сильно проще. Я на всякий случай взяла вам там номера. Главная его прелесть – внутренний садик, а в нем бассейн-половинка с подогревом. И вот к этому бассейну можно провести Бобо.

– Даже не зна-а-а-аю, – протянул Кузьма, закатывая глаза. – С одной стороны, «Кулибин», топовая пятерка, а с другой – какой-то неведомый отельчик…

Я стоял, затаив дыхание: я отлично понимал, что Кузьма дразнится, и все-таки…

Певицына засмеялась.

– Только это далековато будет, – сказала она, – вам пройтись придется.

– Вот уж вы напугали кота сосиской, – усмехнулся Кузьма, и я наконец сладостно выдохнул.

– Ну и наши будут смущены – что это мы царских гостей на окраину запихнули. Так что вам придется сказать, что вы настояли на внутреннем дворе для Бобо и на бассейне одновременно и что я сейчас искала-искала, с ног сбилась, еле уговорила вас на этот вариант, – сказала Певицына.

– А давайте прямо сейчас и начнем, – сказал Кузьма и громко, недовольно произнес – так, что испуганно обернулся Геннадий, поглощавший неподалеку маленькие фуршетные профитроли: – Марина Романовна, дорогая, если больше вариантов нету – мы согласны, конечно, но если есть хоть что-то поближе – ей-богу, уж мы находились, поверьте, и были бы рады где-то поближе разместиться.

– Честное слово, Кузьма Владимирович, – громко и растерянно отвечала Певицына, – сорок минут бьюсь: чтобы и внутренний двор для Бобо, и бассейн – только в «Старообрядском». Зато сняла вам там не просто номера, а апартаменты, завтрак будем из «Митрича» доставлять, бассейн для других посетителей полностью закроем – никого, кроме вас и Бобо, там не будет… Вы только скажите, что еще, – мы все обеспечим…

Геннадий с профитролем за щекой подлетел к нам и сразу взялся за дело:

– Кузьма, дорогой, я могу помочь?

– Не-не-не, Гена, спасибо тебе большое, – сказал Кузьма, похлопывая важного человека по плотно обтянутому пиджаком плечу. – Все разрулили, Марина Романовна отлично с нашими капризами справилась. У нас в связи с Бобо хотелок в плане безопасности много, а мне еще приспичило в бассейне поплавать. Сотрудница твоя прекрасная все устроила, все нашла, а мы, если позволишь, тебя бросим и уже за ужином сегодня увидимся: нам бы всем с дороги прилечь, а у тебя, я знаю, свои дела через полчасика. – И Кузьма посмотрел на Геннадия Руслановича со значением.

Тот вздохнул, кивнул, пожал Кузьме руку, приобнял его, и мы пошли к подводе, где выяснилось, что у Кузьмы полны карманы завернутых в салфетки резаных груш для Гошки и Яблочка: Кузьма явно был в хорошем настроении. Яблочко деликатно заржал и подношение принял мягкими губами, Гошка сожрал свою порцию вместе с салфеткой. Мы тронулись уже было, когда нас нагнал запыхавшийся Зорин и быстро спросил:

– Как я выгляжу?

Кузьма вздохнул и ответил серьезно:

– Как человек, который из Новороссийска пешком пришел.

– Блядь, – сказал Зорин. – Кузьма, послушай, дай мне костюм, а? Поменяйся со мной на два часа.

– Ты в плечах не пройдешь, – сказал Кузьма, – а так мне не жалко. Но давай померяй, чем черт не шутит.

И они зашли за подводу и спустя несколько минут вышли, каждый в своей одежде, Зорин огорченный, Кузьма – сочувственно улыбающийся.

– Не расстраивайся, – сказал Кузьма. – Ты выглядишь так, как тебе свойственно, это всегда хорошо.

– Как мне свойственно… – пробурчал Зорин. – Хер тебя знает, что ты в виду имеешь, я тебя в последнее время вообще на хер не понимаю.

– Я хорошее в виду имею, – мягко сказал Кузьма. – Не волнуйся ты так, ради бога. Все хорошо будет. Она, может, тоже волнуется – ты же у нас знаменитость.

– Я царевен не рожал, – сказал Зорин. – Кузьма, понюхай меня, а? Блядь, я даже зайти помыться не успеваю. Так, сполоснулся тут в туалете…

Кузьма спокойно наклонился к Зорину и понюхал его справа, а потом слева.

– Нормально все, – сказал он. – Успокаивайся, милый. Все нормально будет.

И тогда Зорин неожиданно повернулся к сидящему с книжкой на краю подводы Квадратову и сказал:

– Батюшка, благословите.

Изумленный Квадратов сделал то, о чем Зорин его просил, и Зорину, кажется, несколько полегчало.

– Пошел я, – сказал он. – В отель уже приду, Гена меня доставит. Ну, с Богом. И, расправив плечи, Зорин направился к ждавшему его Геннадию.

Квадратов, закрыв книгу, задумчиво смотрел перед собой, покачиваясь в такт подводе.

– Дорого бы я сейчас дал за ваши мысли, батюшка, – сказал Сашенька.

– Да они гроша ломаного не стоят, – осторожно ответил Квадратов. – Простые мысли: если бы не одно спорное место в послании Павла к римлянам, в каком бы мире мы жили: лучшем или худшем?

– «Несть бо власть, аще не от Бога»… В исторической перспективе об этом рассуждать сложно, – сказал задумчиво Сашенька. – Таких людей, как, например, наш Виктор Аркадьевич, это удерживало от лишнего кровопролития…

– А других людей – от поиска власти более справедливой, – сказал Квадратов, вздыхая.

– Интересный вы человек, Сергей Яковлевич, – сказал Сашенька.

– Да-да, – усмехнулся Квадратов, – год рождения тысяча девятьсот шестьдесят седьмой, отец Яков Сергеевич, мать Елена Федоровна, место рождения поселок Курагино Красноярской области, окончил среднюю школу номер два…

Сашенька засмеялся.

– Да нет, я серьезно, – сказал он. – Я понимаю, что такие люди есть в нашем духовенстве. Любая социальная страта – это спектр, а значит, на одном конце его должны быть такие люди, как вы. И то я понимаю, какую паству вы окормляете. А вот встречаться раньше не встречался и очень нашему знакомству рад.

– Боюсь – вы уж не обижайтесь на меня, пожалуйста, Александр Степанович, – что встреться мы в других обстоятельствах, радости мне от этого было бы мало, – сказал Квадратов после небольшой паузы.

– Но мы встретились в этих, – ответил Сашенька серьезно.

Повисло молчание.

– Вы, наверное, знаете, зачем я иду, – сказал Квадратов утвердительно.

Сашенька не откликнулся.

– Можете вы мне помочь? – тихо спросил Квадратов.

– Как я могу помочь? – сказал Сашенька печально. – Я всего-навсего охранник слона…

– Понимаю, – кивнул Квадратов. – Простите меня, пожалуйста, за неуместный вопрос.

– Все хорошо, – тепло сказал Сашенька, и оба они вновь уткнулись в книги – каждый в свою.

Какая-то мысль вертелась у меня в голове, мысль страшно важная и очень большая, и я чувствовал, что должен поймать ее, поймать и обязательно додумать, но усталость не давала мне сосредоточиться ни на чем, и я поклялся себе, что, как только дойдем мы до места, я высплюсь, а как только я высплюсь, я подумаю про этот разговор Сашеньки с Квадратовым и поймаю наконец эту самую мысль за хвост.

Маленькое, длинненькое двухэтажное здание, про которое не сразу и понял я, что оно отель, возникло перед нами, когда свернули мы с шоссе в лесок уже почти за пределами города. Я хотел только одного – чтобы провели меня в тот самый внутренний садик и дали отдохнуть моим гудящим ногам и гудящей моей голове. Ярко-голубая машинка уже нашла себе место на стоянке, и Певицына в ожидании нас сидела, скрестив ноги, на какой-то бетонной тумбе.

– Вы оформляйтесь, – сказала она, – а мы с Толгатом Батыровичем покажем Бобо, где он может отдохнуть. Идемте.

И мы пошли в обход здания и прошли какою-то аркою, и там…

Я никогда раньше не видел бассейна. Не смейтесь: я отлично знал, разумеется, что такое бассейн, и не раз рассказывали мне про султанский бассейн, расположенный внутри банного здания: что был он удивителен и велик, и что росли вокруг него лианы, и что в малых бассейнах вокруг плавали лилии, и что несчастные павлины умирали там от жары и влажности, хотя султан и придворные его очень гордились тем, что зимой и летом в бассейне стояла «прохлада» и что во время беременности наследником престола султанша наша вовсе из бассейна не выходила: ей и еду на край подавали, и ложе для сна среди лиан поставили и балдахином накрыли. Все это я знал, знал, но сам… Словом, я впервые… Нет, мне надо сказать все до конца. Там, в невероятной, невозможной жизни, где меня каждый день и маслами смазывали, и расписывали, и ногти мои полировали и покрывали лаком, – там и купал меня верный мой Толгат каждый божий день, вот только никогда, ни разу в жизни не входил я в воду собственными ногами. В саду нашем, который теперь кажется мне… Неважно, чем он мне теперь кажется, – так вот, в саду нашем были, конечно, пруды, но мысль искупаться в пруду была для меня такой же дикой, как мысль залезть на дерево: лебеди заели бы меня, карпы бросились бы от меня врассыпную, сам бы я был весь в тине и иле, лилии бы опутали мои ноги, и в целом… Да нет, что за дикая мысль! И вот теперь… Неподвижный прямоугольничек чистой-чистой голубой воды был передо мною, без единого мерзкого лебедя, трусливого карпа или назойливой лилии. Пар, теплый пар поднимался над ним. Внезапно я понял, как я ужасно, невообразимо грязен, как чешется от дорожной пыли и застарелого пота вся моя несчастная кожа, как забиты песком мои бедные, бедные уши… Шерсть моя встала дыбом, дрожь прошла по мне. Я двинулся вперед; что-то кричала мне вслед Певицына, сидевший у меня на шее Толгат дергал меня за уши и изо всех сил пинал пятками – мне было все равно. Я оттолкнулся задними ногами – и через мгновение испытал нечто сродни сладчайшей судороге на свете. Теплая вода приняла меня; я погрузился с головой – и испытал острейшее, чистейшее счастье; открыв глаза, я зашевелил ногами; в ушах у меня ровно, гулко шумело… Вода вокруг стала грязной и темной – мне было все равно: тепло ее проникало внутрь меня, и ничего мне больше в мире было не надо.

Вынырнув, я увидел совершенно мокрого и очень сердитого Толгата, завернутого в полотенце, на краю бассейна, и хохочущего Мозельского, и Певицыну с наставленным на меня телефоном, и Квадратова с Кузьмой, и Сашеньку, и все они смотрели на меня и смеялись, и сам я смеялся, и с меня струями текла сероватая вода. Толгат стянул с себя кое-как рубашку и побежал за шлангом. Меня покачивало. От холодной воды из шланга я содрогнулся: я думаю, не так Толгату надо было меня домыть, как в чувство привести, но я не обиделся. Пришли какие-то люди, покрутили что-то возле бассейна, и вода стала убывать. Я поклялся себе, что, как только воду снова напустят, я пойду обратно. Никаких больше мыслей не осталось у меня в голове, я был как младенец, заново родившийся, все мысли вымыло из меня.

– Что вы здесь все собрались? – раздался встревоженный голос Зорина. – Стряслось чего?

Я понял, что аудиенция его была недолгой: Зорин выглядел одновременно раздосадованным и уставшим.

– Ничего особенного, – сказал Кузьма, оборачиваясь к нему. – Так, слона помыли.

Зорин посмотрел на мокрого Толгата и ничего не сказал: явно ему было не до наших приключений. Вместо этого он подошел к Сашеньке, взял его за локоть и произнес тихо:

– Александр Степанович, мне бы вас на пару минут.

– Вот уж я и «Александр Степанович» стал, – сказал Сашенька, улыбаясь.

Зорин смутился. Сашенька же, словно не замечая этого смущения, отошел к дальнему концу бассейна, к металлической гнутой лесенке, сверкавшей на солнце, и я, не столько желая послушать их разговор, сколько стремясь согреться в солнечном пятне после устроенной мне Толгатом помывки, бездумно пошел за ними и принялся жевать высокую траву у ограды внутреннего двора.

– Вот, – сказал Зорин, оглядевшись, осторожно достал из глубокого наружного кармана своих боевых штанов и протянул Сашеньке узкий голубоватый конверт с красной сургучной печатью, – пожалуйста.

Сашенька взял конверт, повертел в руках и, не говоря ни слова, внимательно посмотрел на Зорина. Зорин смотрел на Сашеньку, приоткрыв рот, а Сашенька смотрел на Зорина, чуть приопустив свои невероятные ресницы и склонив голову набок. Ничего не происходило. Наконец Зорин не выдержал.

– Вы мне скажите только, когда его у вас забрать, – неуверенно выговорил он.

– Забрать? – удивился Сашенька.

Зорин начал наливаться цветом.

– Ну вам же, наверное, нужно… – сказал он и неопределенно повел руками.

– А мне нужно? – с интересом спросил Сашенька. – Я не знаю. Я же не такой честный, порядочный человек, как…

Тут побагровевший Зорин выхватил письмо из пухлых Сашенькиных пальцев и с третьей попытки засунул его обратно в не желавший открываться карман штанов. Крутанувшись на месте, чтобы отправиться восвояси, он на секунду замер и замешкался. Сашенька, чуть улыбаясь, спокойно ждал. Зорин снова повернулся к своему подчиненному и, поколебавшись еще миг, спросил шепотом, хотя рядом не было никого, кроме меня, а на меня он никакого внимания не обращал:

– Скажите, Сашенька… Я клянусь, дальше меня не пойдет… Я на нее смотрел-смотрел, да так и не понял… Это правда, что у нее рак?

Сашенька ответил Зорину очень серьезным взглядом и произнес так же тихо, слегка наклонившись вперед:

– Не думаю… Не может же так быть, чтобы у всех был рак.

Зорин отпрянул.

– Не понимаю, на кого вы намекаете! – довольно громко сказал он с большим пафосом.

– Я? Я вообще не намекаю, – сказал Сашенька устало. – Я просто стараюсь с начальством разговор поддержать. Вы простите, Виктор Аркадьевич, если что не так, длинный день был, притомился.

Зорин растерялся и словно бы вдруг вспомнил, кто он такой и что тут происходит.

– Так, – сказал он. – Вы как, заселились? Периметр проверили? К слону у посторонних доступа нет? Доложите мне, пожалуйста, обстановку в целом, что-то это место мне не больно нравится. И где Мозельский? Почему его вечно искать надо? Что у этого человека с дисциплиной происходит?

И Сашенька принялся докладывать, что у отеля с периметром, и где Мозельский (спит, сменит Сашеньку через сорок три минуты, а вообще ужин обещали накрыть тут, у бассейна, так что на ужине все и встретимся), и каков график дежурств на ночь. Плечи Зорина распрямились, а солнце зашло, и, когда Зорин наконец отправился восвояси, Сашенька растянулся в маленьком неустойчивом шезлонге и спросил негромко, обращаясь к зарослям рододендронов:

– Аслан Реджепович, не ко мне ли вы?

Зашевелились рододендроны, и из них выполз смущенный дряблый червяк Аслан.

– Сашинька, здравствуйте, – сказал он покорно, присаживаясь на соседний шезлонг и едва его не переворачивая. – Я к вам с важный разговор и очень интимно.

– Я уже ко всему готов, – сказал Сашенька со вздохом.

– Я, вы знаете, хороший специалист, – скромно сказал Аслан, – я таксидермист очень хороший, очень много умею.

– Знаю, Аслан Реджепович, я наслышан, – уважительно сказал Сашенька.

– Это правда, что у царицей рак? – подавшись к Сашеньке и тревожно всматриваясь в темноту, прошептал Аслан.

– А откуда вы знаете? – так же тревожно озираясь и так же подавшись вперед, шепотом откликнулся Сашенька.

– Я сам не понимаем, – сказал Аслан растерянно.

– Не понимаем и неисповедим, – задумчиво сказал Сашенька. – Ну-ну, я вас очень внимательно слушаю, Аслан Реджепович.

– Я думаю, у меня есть важное предложение к Его Величество, – сказал Аслан торжественно.

Сашенька молча склонил ухо поближе к Аслану.

– Я думаю, я могу мумификация Ее Былое Величие священная лона. Я думаю, это для царство очень важно и священно и огромная красота. Я думаю, это будет первый раз в мире такое навсегда.

Сашенька на секунду прикрыл глаза. Я очень крепко закусил какую-то ветку.

– Ну что же, дорогой Аслан Реджепович, – сказал Сашенька через несколько мгновений, – вижу, человечество в вас действительно большого, большого поэта потеряло. Я считаю, вам надо написать Его Величеству подробное предложение. Изложение, так сказать, вашей замечательной идеи. С чертежами и эскизами. Только правда, правда очень подробное и особенно эскизов не жалеть. Есть у вас для этого все необходимое?

– Мне нужно хорошая бумага, – сказал Аслан, воспламеняясь. – Такая… царская бумага и очень хороший карандашей с цветом. Я очень прошу покупать.

– Сегодня же озаботимся, – кивнул Сашенька, сдвигая пушистые бровки.

– Я учился анатомическое рисование у прекрасный мастер Персеев Александр Федорович, – доверительно сказал Аслан, – я смогу не подводить.

– Я в вас очень верю, – сказал Сашенька, пожимая Аслану хрупкую лапку, и Аслан снова исчез в рододендронах. – Фух, – сказал Сашенька и, подмигнув мне, откинулся в шезлонге. Я понял, что все еще стою, сжимая горькую ветку во рту, и отпустил ее наконец.

Вышли к бассейну люди в белых рубашках и черных фартуках и принялись расставлять и накрывать скатертями длинные столы. Что-то щелкнуло, и мягко засветились фонари – где обычные, а где и цветные, очень красивые. Посвежевшие мои люди начали собираться к ужину; вынес Толгат постиранную и в очередной раз заштопанную мою попону и разложил ее сушиться поверх рододендронов. Теплым был вечер, чистым небо, поднимался пар от воды, и вдруг показалось мне, что все зло мирское далеко-далеко, и так захотелось мне просто пожить – пожить один-единственный вечер, не думая ни о царе, ни о войне, ни о Буче, ни об отце, ни о матери, ни о том, что я делаю на этой грешной земле русской и что я дальше на ней делать буду, ни об Аслане, ни о Зорине, ни о том, с каким хрустом у людей ломаются кости. Пожить захотелось мне! Все, все дурное вдруг стало от меня далеко, как будто вовсе не было его. Я двинулся вперед и взял с еще не до конца накрытого стола большущую булку и съел ее, и было хорошо. И попробовал я ногой теплую воду в бассейне, и пробежала по моему телу приятная дрожь, и Толгат крикнул встревоженно: «Эй, эй, эй!» – и все засмеялись, и было хорошо. И пошел я к Кузьме, чей отчищенный и отпаренный синий костюм посверкивал в вечерних огнях и чьи влажные волосы пахли очень приятно, и дунул хоботом ему в ухо, и было хорошо. И увидел я Зорина, который пробирался к столам, сглатывая слюну, и прихватил со стола пальцами бутерброд с красною рыбою и протянул его Зорину, и Зорин взял его изумленно и кивнул мне, и было хорошо. И подошел Кузьма к Зорину и спросил его тихо: «Ну, какова она, обладательница священного лона?» И Зорин, отвернувшись от него, закусил бутерброд и собрался уже уйти, когда Кузьма сказал:

– Прости, я без подъебки спрашиваю. Мне правда интересно. Давай отойдем в сторону поговорим, правда.

И отошли они, и я отошел за ними, и спрашивал Кузьма:

– Как она тебе показалась?

И отвечал Зорин настороженно:

– Что тебе до нее?

И говорил Кузьма:

– Не знаю… Я весь день думаю: ну вот когда там они женились? Сорок лет назад? Сорок пять? Пятьдесят, не знаю? Я весь день думаю: они же женились как люди, да? Он еще был… Ну был он гэбэшник, понятное дело, но ведь… Что-то человеческое в нем было еще? Не царицу же он себе тогда выбирал, да? Он влюбился, может быть… Волновался, наверное, перед свиданиями, перед первым сексом. Как-то в порядок себя в ванной приводил, хорошо пахнуть хотел. Что-то человеческое было в этом всем, и она… Живые люди были, понимаешь ты, о чем я говорю? Не знаю. Она, может, – наверняка даже – по-прежнему человек, которого он взаперти держит, в плену держит… Женщину, перед свиданием с которой он волновался когда-то, прихорашивался. И я пытаюсь себе представить весь день…

Зорин ел бутерброд и смотрел на Кузьму, и, кроме челюстей, не двигалось в его лице ничего – он не шевелился, не кивал, не мигал. Он просто сказал вдруг, проглотив очередной кусок и швырнув остатки бутерброда себе под ноги:

– Все.

– Что? – удивился Кузьма.

– Я с тобой, Кузьма Кулинин… Вернее, так: я с вами, Кузьма Владимирович, больше, с вашего позволения, никаких разговоров вести не буду, кроме как по рабочей надобности, – сказал Зорин спокойным голосом, по-прежнему не мигая и глядя на Кузьму совершенно остекленевшими от ярости глазами. – Вы мой начальник в этой экспедиции, я ваши распоряжения – если, конечно, они будут находиться в пределах закона и дозволений моей совести – буду беспрекословно выполнять, и этим я бы попросил наше общение ограничить.

Кузьма изумленно уставился на Зорина и сказал осторожно:

– Хорошо, договорились… А позвольте спросить, Виктор Аркадьевич, что сейчас вызвало у вас такую острую и однозначную реакцию? Мне это не только интересно, но и важно…

– А то, – сказал Зорин и наконец замигал, причем замигал часто, – что произносимые вами вещи, на мой взгляд, на полкопеечки отстоят от государственной измены. Ты, Кузьма, – я тебе напоследок скажу, а ты как хочешь к этому относись, можешь делать выводы, а можешь нет, – мне кажется, совсем охуел. Ты послушай, что ты произносишь о… Я не знаю, Кузьма, как тебе это передать, – сказал Зорин со стоном и в бессилии взмахнул руками. – Ну хорошо, ты головой не понимаешь. Но вот ты сейчас про живых людей говорил. Ты сам – ты живой человек, ты русский человек, так? Неужели ты, когда смотришь на него, когда думаешь про него, не чувствуешь… Ну хоть чего-то? Чего-то большего, Кузьма, чем ты да я?