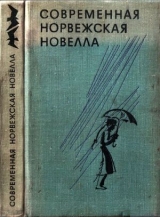

Текст книги "Современная норвежская новелла"

Автор книги: Коре Холт

Соавторы: Сигбьерн Хельмебак,Финн Бьёрнсет,Юхан Борген,Ингвалл Свинсос,Турборг Недреос,Финн Хавреволл,Эйвин Болстад,Тарьей Весос,Аксель Сандемусе

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)

АГНАР МЮКЛЕ

Счастье двоих мужчин

Перевод Т. Величко

– Так ты говоришь, ты счастлив, – повторил Андрэ.

Загородив лицо широкой ладонью, он тер себе пальцем в уголке глаза. Второй глаз оставался незакрытым, и большой черный зрачок испытующе вперился в меня. Я всегда чувствовал себя неуверенно под взглядом Андрэ. Но с тех пор, как мы виделись последний раз, прошло целых пять лет. Тогда мы оба были членами одной политической группы, Андрэ ее возглавлял. Потом началась война, и он сразу перебрался в Англию, а я остался здесь. За эти годы он несколько изменился, посолиднел, что ли, но глаза были те же. Блеск в глазах был тот же.

Одно из высоких окон в кабинете было приотворено, и с улицы донесся звонок трамвая.

Не знаю, с чего мне вздумалось наведаться в тот день к Андрэ. Времени у меня было в обрез, я приехал в столицу по своим юридическим делам и в тот же вечер должен был вернуться домой. Но мне вдруг стукнуло в голову, когда я проходил мимо здания редакции, что, по слухам, Андрэ со времени окончания войны подвизается в этой крупной газете.

Какая-то сила подтолкнула меня. Чувства, которые я когда-то испытывал к Андрэ? Преданность – когда мы студентами жили и учились вместе… Восхищение – когда он был для нас в группе непререкаемым авторитетом… Преклонение – когда он блестяще, лучше нас всех закончил курс… Ненависть – когда он давал нам почувствовать наше невежество и свое превосходство… Ужас, непередаваемый ужас – когда мне снился один и тот же сон, о котором страшно было вспоминать…

Во рту у меня пересохло, здороваясь с ним, я судорожно глотал слюну. И это непонятное состояние так и не прошло даже после того, как он затолкал меня в кожаное кресло для посетителей и сунул мне в руку бокал виски с содовой. Сам же Андрэ, напротив, бурно изъявлял свой восторг, сжал мне руку так, что она побелела и чуть не отнялась, кружился по комнате этаким здоровенным ликующим медведем, тотчас начал припоминать разные случаи из нашей студенческой жизни, с горячностью поздравил меня, узнав о моем назначении в Драммен, а затем принялся с необычайной экспрессией описывать все то, что ему пришлось пережить за время войны. Он изливался, кипел и бурлил четверть часа подряд. А я с каким-то странным чувством сидел в глубоком, просторном кресле и раздумывал, в чем тут секрет, откуда у них такой избыток энергии, у этих везучих, удачливых людей. А в том, что Андрэ сопутствовала удача, сомнения не было, достаточно было увидеть его кабинет. Блестящий, полированный письменный стол красновато-золотистого дерева редкой породы, тяжелый и массивный, с двумя телефонами. Рядом маленький столик со множеством кнопок. На одну из этих кнопок он нажал, чтобы попросить секретаря принести содовой. Высокие окна, неоновые трубки на потолке, со вкусом сделанные рифленые стеллажи, красивые легкие книжные шкафы. Весь пол застлан толстым, мягким ковром в приятных серо-голубых тонах. Он не преминул между делом сообщить мне, какая вещь сколько стоит. Да, такой он человек, Андрэ. Всегда был такой. Любил жить с размахом. Смешно, что он родился и вырос в Драммене, так же как и я. Ладно бы еще в Бергене. Или в Олесунне. Все-таки было бы понятнее.

Андрэ оставил в покое свой глаз и запустил руку в волосы. Есть же такие люди: разгребут себе волосы пятерней – и все равно ухитряются сохранить цивилизованный вид. Пусть не совсем гладко причесанный, зато этакий спортивный, молодцеватый, отважный, разудалый, ухарский! Андрэ был ко всему прочему еще и поэт, а не только журналист. Уже после войны у него вышло две книги. Я их, кстати, обе читал. Очень хорошие книги.

– По сути дела, мало кто задумывается над тем, что это за штука – счастье, – сказал Андрэ.

Развалившись в кресле, он закинул ногу на ногу. Я посмотрел на свои брюки. При всем желании складкой похвастать я не мог, хотя они были отутюжены буквально утром этого же дня. А вот у некоторых брюки всегда держат складку. И как они только устроены, эти люди, что у них не бывает мешков на коленях? Или это особая раса? Раса богов?

– Откровенно говоря, последнее время я довольно много об этом думал, – сказал Андрэ, отпивая виски. – Может, толчком послужила война со всеми ее пертурбациями. Ведь это факт, что, пока я воевал, я был очень «счастлив». Хотя, в сущности, быть солдатом и военным корреспондентом – занятие далеко не из самых приятных. Особенно корреспондентом: заляжешь где-нибудь позади других, а потом расписывай, что ты видел, слышал, ощущал… И однако… Что-то такое в этом есть. Это как покер, большой покер.

– До какого же ты чина дослужился? – спросил я.

– Всего лишь до капитана, – ответил Андрэ, хмуро взглянув на меня.

Он отхлебнул большой глоток из своего бокала. Я всегда невольно обращал внимание на руки Андрэ. Не то чтобы они были такие уж крупные и сильные, нет, но концы пальцев у него были четырехугольные, тупые и четырехугольные. Крепкие пальцы, такие могут сжимать винтовочный приклад.

– Ты читал, у Марка Твена есть рассказ «Путешествие капитана Стормфилда в рай»? – спросил он.

Я покачал головой и пробормотал, что в основном читаю литературу по специальности.

– Марк Твен утверждает, что в основе всякого счастливого ощущения лежит контраст, – продолжал Андрэ. – Райская жизнь пришлась не по вкусу старому повесе-шкиперу, потому что в ней не было контрастов. Одно лишь псалмопение, одни лишь патриаршие юбилеи, одни лишь белые одеяния, одни лишь звуки арф… В конце концов он нацепил свои ангельские крылышки и упорхнул обратно на землю, смекнув, что, по всей вероятности, его существование на небесах пребудет столь же унылым и однообразным во веки веков, аминь.

Андрэ отложил недокуренную сигару. Пепельница была из дорогого хрусталя, я видел, как преломляется свет в ее гранях.

– Когда ты говоришь, что счастлив, – и тут он снова впился в меня своими особенными темными глазами, – ты, скорей всего, имеешь в виду, что тебе сейчас хорошо по сравнению с тем, как было раньше. Но я лично сомневаюсь, чтобы счастье могло быть неким состоянием. Помнишь мой первый сборник стихов, тот, довоенный?

Я прекрасно помнил его, он стоял у меня дома на полке, но Андрэ не стал дожидаться ответа.

– Я тогда просто ошалел от нетерпения, от неизвестности, от счастья, да, именно от счастья, пока ждал ответа из издательства. А потом, когда я узнал, что сборник принят, то на этом, собственно, все и кончилось. После этого я пришел домой и упал на постель. Я был опустошен, совершенно опустошен и несчастен.

Мне никогда не приходило в голову, что Андрэ тоже может быть несчастным. И я не очень этому поверил.

Зазвонил телефон, один из телефонов. Андрэ взял трубку и ответил, что «завтра в десять часов».

– Между прочим, к вопросу о счастье, – сказал он, вновь закуривая сигару, – ты помнишь Венке?

– Венке? – переспросил я. – Конечно, я помню Венке. Она…

– Вообще-то я не имею обыкновения рассказывать амурные истории. Но поскольку мы затронули эту тему, о счастье, признаюсь тебе, что у меня готовы наметки новой книги. И Венке – разумеется, под другим именем – будет играть в ней заметную роль. Было время, когда я не на шутку увлекся ею, – в годы нашего студенчества. По-моему, никто из вас об этом не догадывался.

Я достал из коробки на письменном столе сигарету. Он пододвинул мне спички. Несколько штук я просыпал на пол.

– Ну а я человек, что называется, приверженный земным страстям, – продолжал Андрэ. – Всякое воздержание противно моей натуре.

Я чиркнул спичкой, но сигарета зажглась с одного боку, и мне пришлось сделать подряд несколько сильных затяжек.

– Поэтому жизнь в нашем студенческом общежитии чертовски тяготила меня. Особенно после того, как я обратил свой взор на Венке. Была в ней какая-то особая пружинистая гибкость, в Венке, и еще у нее верхняя губа вздергивалась, когда она улыбалась, да. Однако при тогдашних строгостях в нашем обиталище я был связан по рукам и ногам. «Приводить в комнаты посторонних и собирать компании воспрещается», помнишь? Где уж тут было развернуться, я и поговорить-то с ней толком не мог.

Что-то рассекло ясную гладь синего неба за окном. Лист, кленовый лист, кружась на ветру, ударился о стекло и прилип к нему. Мне вдруг вспомнилось, что и тогда тоже стояла осень, в тот день, когда я впервые встретился с Андрэ и Венке и со всеми остальными.

– Но вот как-то вечером я пригласил ее прогуляться. Мы зашли в кондитерскую Халворсена. Помнишь такую? Бог ты мой, как я тогда волновался.

Он часто заморгал глазами, опустил ногу на пол, потер себе ляжку и вдавил сигару в пепельницу.

– В обычном случае, – продолжал он задумчиво, – проще всего совратить женщину, действуя на нее своим телесным теплом. Идешь с ней танцевать, или стоишь с ней рядом в подъезде, или садишься с ней вместе в одно кресло, или, наконец, сидишь возле нее в машине. Для начала поцелуешь ее и постараешься, чтобы твое тепло передалось ее телу. Это несложно. Тут чисто физическое воздействие, исключительно ручная, так сказать, работа. Слов никаких не требуется. А если и пользуешься словами, то они слетают с языка без труда. Все бесстыдное, похотливое сглаживается само собой, когда шепчешь такие слова, уткнувшись в пышную копну девичьих волос. На близком расстоянии все становится просто.

Он притушил огрызком сигары последние искорки в пепельнице. Я взглянул на кленовый лист. Он все еще держался на стекле.

– Но в тот раз с Венке, – снова заговорил Андрэ, – я вынужден был обходиться одними лишь словами. Мы с ней сидели посреди освещенной кондитерской. Никаких условий для интимного общения по пути туда или обратно тоже не было. Мне надо было добиться ее согласия прямо там, посреди кондитерской. При безжалостном свете электрических ламп. Ну и я начал говорить.

– О чем же ты говорил? – неожиданно услышал я собственный вопрос.

Он бросил на меня удивленный взгляд, словно совсем забыл, что я его слушаю.

– О себе самом, разумеется. Показал ей несколько своих стихотворений и минут десять разглагольствовал о мировой литературе. Я хотел поразить ее, и, по-моему, мне это удалось. Потом мы пили лимонад, ничего другого там не подавали, и потом я стал нашептывать ей, что работаю сейчас над одной пьесой и мне совершенно необходима модель, а то второй акт никак не получается, а она, на мой взгляд, такой интересный тип и вот бы она захотела мне помочь. В общем, техника тебе знакома.

– Не знаю, – сказал я. – Я не писатель.

– А потом я достал клочок бумаги, кажется, даже вырвал из тетради с лекциями, и в письменном виде задал свой вопрос. Правда, спросить ее прямо я не решился. У меня было такое ощущение, что, напиши я эти слова, они словно бы отпечатаются в воздухе, так и повиснут у всех на виду. Поэтому я написал, что если она «согласна», то пусть загнет кончик бумажки и отдаст мне ее обратно. А если не согласна – ну, тогда пусть не загибает.

Андрэ расстегнул жилет, вскочил и принялся расхаживать взад и вперед по мягкому ковру. Я бы тоже с удовольствием встал, долго усидеть в этом его кресле для посетителей было довольно трудно. Но я остался на месте. Кленовый лист заскользил по стеклу черешком вниз, но потом остановился у нижней перекладины оконной рамы.

Андрэ снова подошел к письменному столу.

– Боже, до чего я был взволнован, – сказал он. – Я не знал, куда девать глаза, не смел посмотреть в ее сторону. Я закрыл лицо руками, своими влажными, потными руками. Меня бросало в жар и в холод, у меня так кружилась голова, что на миг я едва не потерял сознание. Кажется, я даже молился про себя. Но вот бумажка передо мною, лежит на столе у самых моих рук.

Он сделал искусственную паузу. И – грохнул кулаком по столу.

– Разрази меня гром, я увидел загнутый уголок! Неописуемо пикантный, стыдливый, целомудренный, самый очаровательный загнутый уголок, какой только можно себе представить! До того аппетитный, что я готов был его проглотить!

На столе против меня лежал причудливого вида красивый камень. Из тех, какими в конторах придавливают к столу записки и бумаги, чтобы внезапный порыв ветра не расшвырял их по комнате. Погруженный в свои мысли, я взял камень и взвесил его на ладони.

– Ну а дальше? – спросил я.

– Дальше? – Рука его с растопыренными крепкими пальцами лежала на столе. Я не мог оторвать взгляд от коротко остриженных четырехугольных ногтей. – Дальше – что ж, нетерпеливое ожидание, счастье были позади. Оставалось лишь тайком снять в городе комнатушку. Конец ведь всегда трафаретный.

– Пожалуй что так, – отозвался я.

– Между прочим, как личность она была достаточно заурядна, – заметил Андрэ. – Скоро я начал от нее уставать. Так что тянулось это не особенно долго.

Кленовый лист исчез, его уже не было видно. Я осторожно положил камень на стол и взял свой бокал. Во рту у меня по-прежнему было сухо.

– Ты что, торопишься? – спросил Апдрэ, увидев, что я достаю часы. – Скорей к себе в контору и снова за дела об изменниках родины?

– Ого! – сказал я. – Засиделся я однако! Надо бежать, а то опоздаю. Я должен поспеть на поезд четырнадцать тридцать. – Я взял свою шляпу, пролежавшую все это время на столе, и поднялся с кресла.

– Как, уже?.. – Вид у Андрэ был крайне огорченный.

– Что поделаешь, – сказал я. – Работа.

– Ты хоть виски-то сначала допей. – Он крепко, по-дружески обхватил меня за плечи.

Мне стало как-то не по себе. Я взял свой бокал и осушил его. Я выпил все до дна. Последний глоток виски с содовой никогда не бывает хорош на вкус. Теплый до тошноты. И какой-то горьковатый.

– Смотри же, обязательно ко мне загляни, когда в следующий раз будешь здесь, – сказал Андрэ. – И постарайся, чтобы у тебя было побольше времени. Приятно посидеть вот так вдвоем, вспомнить, как говорится, счастливую пору своей жизни. Вернее, счастливые мгновенья, – поправился он.

Я пожал ему руку на прощанье. Ладонь у него была жесткая, сухая и теплая.

– Ты наших кого-нибудь видишь? – спросил Андрэ. – А что, если нам как-нибудь собраться всем вместе? Здорово было бы, а? Черт дери! – восторженно рявкнул он вдруг. – А ты знаешь, что в этом году десятилетие нашего зачисления в студенты? Мы же в тридцать пятом поступили, верно? Господи, ну конечно! И ты, и я, и Фредрик, и Рольф, и Лисбет, и Венке, и… Да, кстати, а что стало с Венке, ты не в курсе? Не знаешь, где она сейчас обретается?

– В Драммене, – сказал я.

– В Драммене? И вы с ней видитесь?

– Каждый день, – ответил я.

– Что ты говоришь!

– Она замужем. – Я понимал, что самое время сказать ему об этом. Возможно, мне следовало сказать об этом раньше.

– Да что ты говоришь! И кто же ее муж? – спросил Андрэ.

– Я.

Упругие мускулы у него на щеках как-то разом обмякли, опали. И я подумал, до чего не похож сам на себя может сделаться взрослый мужчина, когда он чем-то ошеломлен – с раскрытым ртом и отвисшей челюстью.

– Да, – сказал я. – Мы поженились осенью сорокового. У нас уже двое детей и третий в проекте. Я очень счастлив с нею.

– Да… – Большие черные зрачки Андрэ сузились, но на этот раз он смотрел мимо меня.

– Ладно, как-нибудь еще поговорим. – Я уже застегнул пальто и стоял в дверях.

– И счастливо тебе закончить новую книгу, – добавил я.

Взгляд мой упал на красивый камень на столе у Андрэ, и я улыбнулся.

Но, выйдя в коридор, я остановился и секунду стоял смотрел на дверную ручку его кабинета. Это была металлическая ручка современного фасона, гладкая и блестящая. Возможно, поэтому мои пальцы так явственно отпечатались на ней.

ТУРБОРГ НЕДРЕОС

Дождь

Перевод Ю. Поспелова

Все дома были черные. И белые дома, и серые дома, и зеленые – они все теперь были черные, а пятна от воды, проступившие на стенах, были еще чернее. Воздух тоже был черный – черный, как дым. И хотя на улице никто не играл, все равно было очень шумно. Улица была полна самых разных звуков. Вода неслась по канавке вдоль тротуара, будто настоящая река, она бурлила и пенилась, из водосточной трубы хлестал водопад. Окна в домах были похожи на глаза – недобрые глаза, которые не хотели на нее смотреть. Улицы были голые, пустые и замерзшие, но все-таки живые. В лужах прыгали тысячи торопливых капель, они разбегались кругами, мешая друг другу, иногда вскипая вдруг белым фыркающим фонтанчиком, а на блестящем асфальте танцевали тени. Интересно, когда стоишь на дожде, подняв лицо и открыв рот, чтобы поймать капли, то в рот почти ничего не попадает, зато все лицо мокрое и за воротник тоже течет. Она высунула язык еще дальше, но все зря – разве дождь на него попадет, даже самый сильный на свете?!

Она спустилась по ступенькам, ведущим в подвал, чтобы посмотреть на дождь из укрытия. Весь тротуар был одной танцующей, кипящей, фыркающей лужей. Косая дробь дождевых капель металась по панели, то бесцельно бросаясь из стороны в сторону, то беспокойно кружа на месте. Тротуар был почти на уровне ее лица, но ей не хватало веселого стука капель по капюшону, и она высунула голову. Потом, как-то потихоньку, она опять оказалась вся под дождем. Ей хотелось потрогать дождик, быть вместе с ним и подружиться с ним. Она даже понюхала дождь: от него пахло уютом и спокойствием. Водиться с дождем было очень интересно, это был ее собственный дождь, и он ей нравился. Он был добрым и грустным. Они были вдвоем и делились друг с другом своими печалями.

Но долго делиться печалями надоедает. Дождь играл на тротуаре без нее. Хердис стало грустно. Ведь с дождем ничем не займешься, с ним не поиграешь в магазин или во что-нибудь еще, не объяснишь, что он тебе нравится, и, главное, с ним нельзя ничего делать. Она попробовала бегать вперегонки с косыми полосами дождя, которые неслись по тротуару, выбивая за собой след, но они скакали из стороны в сторону и настигали ее как раз тогда, когда она этого не ожидала. Вообще-то не так уж это было и интересно.

Она постояла, облизывая мокрые костяшки пальцев и чувствуя себя ужасно одинокой. Потом, вздохнув, пошла по улице, уныло поглядывая на слепые от дождя окна в серых, намокших домах. Матильда жила на другой стороне улицы, дверь ее дома была зеленая, на ней были вырезаны всякие шишечки и розочки, которые совершенно не годились для игры. А жаль: лестница там была очень хорошая, с пятью ступеньками. Матильду гулять, конечно, не пустят. Придется идти дальше. Дверь в доме, где жила Боргхильд, была красной и почти гладкой. Но ступенька там была всего одна, да и та шла вниз, как в погребе. Она посмотрела на веранду дома Боргхильд и поморгала глазами, потому что в них попал дождь. Из цветочных ящиков на веранде торчали серые, жалкие стебли прошлогодних цветов, их сердито колотил дождь. Немного подумав, она нерешительно подошла к двери. Пол в коридоре был сделан из какого-то белого камня и всегда жалобно пищал под ногами, если был грязный. И сейчас тоже. Перед дверью в квартиру Боргхильд пахло тем же, чем, наверное, пахло сейчас в самой квартире. Это был красно-желтый запах, смесь запаха стоявшего в духовке печенья, печки и пыли. Когда дверь открылась, этот запах обдал ее, обнял и согрел.

– Боргхильд пойдет гулять?

Она сделала книксен, и голос у нее был такой вежливый, какой только вообще может быть, если на улице дождь.

Мать Боргхильд говорила с Хердис очень дружелюбно. Только гулять в такую погоду нельзя, лучше сейчас она сходит на кухню и принесет печенья. Хердис осталась в коридоре, дверь почти закрылась сама собой, но никто не позвал Хердис в комнату и не попросил обождать там. Да нет, ей вовсе не хотелось войти и немножко посидеть у теплой печки и заняться чем-нибудь, например поиграть с бумажными куклами, – она же пришла не за этим. Она вытянула шею, прислушиваясь к голосам Боргхильд и малыша Гуннара, а ее сердце стучало тоненьким одиноким стуком. Если бы она закашлялась или на нее вдруг напал страшный приступ икоты и это было бы слышно в комнате, то Боргхильд, может быть, вышла бы посмотреть и сказала, что Хердис обязательно должна к ней зайти, и они бы поиграли. Но ни кашля, ни икоты не было. Боргхильд ничего не знала, сидела и играла в комнате и не собиралась выходить.

Когда наконец появилось печенье и дверь закрылась, Хердис стало совсем грустно.

Она вышла на улицу, зажав печенье в кулаке. Дождь кружил по одиноким кварталам, его шум был медлительным и серым. Дождь тек по стенам домов и верандам, струился по окнам, скакал и плясал по тротуарам, клокотал в водосточных трубах; разбиваясь о решетку под трубой, он пел, хохотал, всхлипывал и плакал. Когда печенье разбухло от воды, она его съела. Печенье было хорошее. Хотя могло бы быть и лучше, конечно.

Теперь нужно было опять идти в другой конец улицы, больше ничего не оставалось. Вот и зеленая дверь Матильды. Она вопросительно посмотрела на окна. Слепые от дождя, они ей не ответили.

В коридоре были обычные три ступеньки, которые пахли зеленым мылом и полусгнившим деревом. Она медленно прошла вперед. Перед дверью в квартиру Матильды – если постучать, то попадешь прямо на кухню, – пахло белым, как всегда пахнет у Матильды. Это был свежий, чистый запах горячего утюга, сапожного крема, выскобленного и вымытого пола и немножко уборной, которая была в другом конце коридора. Уютно. Она еще раз вздохнула и постучала в дверь.

– Матильда пойдет гулять?

У Матильдиной матери был большой, хорошо отутюженный передник и красиво причесанные волосы. Она всегда была такая. Кухня всегда была прибрана. И под кухонной скамейкой стояли, выстроившись в ряд, девять пар детских башмаков, начищенных и блестящих.

– В такую погоду?

Из комнаты неслись манящие звуки: кто-то вслух учил уроки, кто-то смеялся, об пол со звоном ударялся мяч, поскрипывала качалка.

В горле у Хердис стало как-то тесно и больно, от этого было трудно дышать и на глазах выступили слезы. Она услышала свой голос:

– Я только хочу ей что-то сказать.

Мать Матильды обвела глазами маленькую промокшую фигурку. Она колебалась.

– Хорошо, входи.

Горячая волна захлестнула Хердис. Какая у Матильды красивая мама и какая добрая! Перед тем как войти, Хердис сделала книксен.

Когда вошла Хердис в мокром плаще, в комнате стало тихо. Отец опустил газету и перестал раскачиваться в качалке, те четверо, что учили уроки, устроившись за обеденным столом, накрытым клеенкой, подняли глаза от книжек. Малыш, игравший со своей пятилетней сестренкой, которая держала его на руках, перестал смеяться, в комнате все остановилось. Неприкаянная бездомность вошла в комнату вместе с Хердис. Матильда вовсе не бросилась ей навстречу, она стояла, держа в руке мяч, тихонько подкидывала его и опять ловила, успевая хлопнуть в ладоши. Не похоже было, что она очень обрадовалась Хердис. Мать сказала:

– Она хотела только рассказать тебе что-то.

Мать произнесла это так, как будто извинялась. Как будто хотела сказать: не бойся, она скоро уйдет. Матильда, продолжая играть с мячом, рассеянно спросила:

– Ну что?

Хердис не могла выдавить из себя ни слова. Ей сразу стало все как-то безразлично. Или скучно, или… Что-то было не так. Совсем не так. Она стояла, трогая языком зуб, который у нее шатался, и ей хотелось быть очень далеко отсюда. Матильда опять спросила, что же Хердис хотела ей рассказать.

– Мне купили новый плащ.

Слова вылетели сами по себе, потому что ведь что-то надо было сказать. Она стояла посреди комнаты, с ее плаща на чисто выскобленный пол капала вода. Хердис знала, что за ее спиной открыта дверь, она ждет, когда Хердис уйдет отсюда. Матильда быстро взглянула на плащ и снова занялась мячом. Не поворачивая головы, она ответила:

– Подумаешь, это я и так знаю.

В голове у Хердис теснилось множество самых разных сообщений, но ни одно из них не было правдой. Но нельзя же ничего не рассказать, она ведь обещала. И она сказала:

– А у меня будет маленький братик.

Качалка, которая снова пришла было в движение, остановилась. Хердис не смотрела в ту сторону. Она вообще ни на кого не смотрела, но знала, что лицо у человека в качалке стало тяжелым, а глаза узкими и странными. Она повернулась и пошла из комнаты, видя только мокрую дорожку на полу, которую она сделала. Она слышала голос Матильды, но не поняла ее слов, да и зачем, все равно ведь Матильда знает, что ее опять надули. Матильда это всегда знает. Мать крикнула вслед Хердис:

– Хочешь яблоко?

– Нет. Нет, спасибо.

Яблока ей, кажется, хотелось. Только отсюда нужно уйти поскорее, скорее уйти.

И снова холодный, безутешный шум дождя. Повсюду, повсюду. Дождь хлюпал и булькал, шипел и бурлил на всем свете. Он стучал по ее капюшону, но теперь это было не так приятно. Лицо у нее было совсем мокрое, и платье тоже, и за шиворот натекло. И что-то было не так, что-то было совсем не так, как нужно.

Вообще-то ей страшно хотелось взять это яблоко. Она села на край тротуара и немножко поплакала, думая, что это из-за яблока. Плакать было хорошо, но, когда она это заметила, слез больше не было, осталась только какая-то сухая боль. Она не могла сказать, где эта боль, подуть на больное место и подавно было нельзя, и она встала и снова пошла. Штаны у нее промокли, пока она сидела на тротуаре. А дождь рушился с неба, грохотал и ревел. В сточных желобах на крышах вода не умещалась, она срывалась вниз, и по стенам домов стремительно падали полосатые стены пенящегося дождя, с треском раскалываясь о тротуар. Вода текла по лицу Хердис, пробиралась за воротник, мокрым холодом колола кожу. Она подошла к дому и прижалась к двери, чтобы спрятаться от дождя. За этой дверью были ступеньки, коридор и квартира Финна и его родителей. Всего несколько ступенек. Финн любит играть с девчонками, когда он в хорошем настроении – надежда боязливо шевельнулась в Хердис. На улице плескался и шумел дождь, и казалось, что какие-то голоса перебивают друг друга. Она пошла по лестнице, прижимаясь к стене всем телом. С каждым шагом шум дождя становился тише, а голоса – громче. Это были самые настоящие голоса. Что она скажет Финну? Можно рассказать, что у нее шатается зуб. Или нет, лучше она его спросит, будет ли он строить с ней плотину на улице. Огромную плотину. Она высоко подняла руку – выше не поднять, когда стоишь на одной ноге. Рука затекла и закоченела, двигать ею было трудно.

Вдруг она быстро опустила руку и съежилась в мокром плаще. Она слушала.

Голоса за стеной становились все громче. Женский голос поднялся до визга, потом вдруг заплакал. Взрослая женщина плачет! Хердис так испугалась, что не могла двинуться с места. Кроме того, подслушивать было страшно интересно. Мужской голос был таким злым, что ее бросило в дрожь. Она уже различала отдельные слова, они слышались все отчетливей, голос становился все громче, потом она услышала голос девочки, испуганно вскрикнувшей «папа!». Голос замолчал, слышны были только чьи-то беспорядочные шаги и хныканье девочки, потом хлопнула какая-то дверь. Потом остался только женский плач. Хердис закрыла лицо руками. Бедная женщина! И опять заговорил он:

– Даже детей ты настроила против меня. Ты мне отравила всю жизнь. Уйди, оставь меня в покое! Не подходи ко мне, не то я тебя убью.

Он говорил в общем-то не очень и громко. Хердис разобрала не все. Но эти слова, ей казалось, она услышала еще раз – «убью, понимаешь, я тебя когда-нибудь убью».

Хердис опрометью мчалась по лестнице.

«У-убью, у-убью», – пела вода, пробегая по стоку вдоль тротуара, «убью», – хрипела водосточная труба, «убью, убью», – бормотала и всхлипывала под ней решетка.

Хердис бежала по улице не к своему дому, а в другую сторону. Штаны были мокрые, и ей делалось все холоднее и холоднее. От этого ей стало ужасно одиноко. Страх понемногу улегся, хотя колени еще дрожали. Осталось только любопытство и сладостное чувство пережитого ужаса: подумать только, отец Финна хочет убить мать!

Она повернула обратно. Ей хотелось домой. Теперь ей было что рассказать.

Впопыхах она совсем забыла, что ей придется опять пройти мимо двери Финна. Из дверей кто-то вышел, и у Хердис все замерло внутри.

Это был отец Финна. Она тесно прижалась к стене, и он ее не заметил, проскочил мимо, на ходу запахивая плащ. Хердис успела разглядеть, что он был без воротничка и без галстука. Но палка с серебряным набалдашником у него была, и лорнет тоже, и усы такие, как у важных господ. Он почти бежал и скоро скрылся за углом; казалось, что его несло ветром, как сухой осенний лист.

Хердис села на ступеньки лестницы. Сколько она так просидела, она и сама не знала – она задумалась и ничего вокруг не видела. Она сидела, шатала свой зуб, штаны совсем промокли, но она даже не заметила, что дождь кончился.

Мокрая, закоченевшая и ко всему равнодушная, она пошла домой. Дома рассказать об этом событии было некому. А потом она о нем забыла.