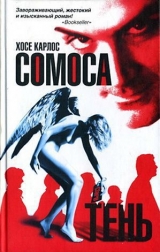

Текст книги "Клара и тень"

Автор книги: Хосе Карлос Сомоса

Жанр:

Прочие детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 24 (всего у книги 32 страниц)

– Уже почти двенадцать, – сказал Герардо. – Нам пора в «Ателье», на Плантаж, подготовим тебя к подписи Мэтра. – При взгляде на нее его щеки растягивала загадочная улыбка. – Ты готова войти в вечность?

Она сказала, что да.

Завтра. Завтра этот день.

Этикетки касались простыни, от подписи на щиколотке было такое чувство, как от прикосновения руки ребенка: что-то, что не приносит ни боли, ни приятных ощущений, оно просто есть.

«Завтра я начну вечную жизнь».

После сеанса подписей ее перевезли в гостиницу. Рядом с ней постоянно был охранник, даже в номере, потому что теперь она была бессмертной картиной. «И никак нельзя допустить, чтобы бессмертная картина умерла», – весело подумала она.

Все произошло около пяти вечера. Герардо и Уль отвезли ее в «Старое ателье», большой комплекс зданий Фонда в районе Плантаж, и окрасили в одной из кабинок с односторонними стеклами в подвальном помещении. После того как она просохла, на нее надели стеганое платье и перевели ее в зал подписей. Почти все картины «Рембрандта» уже были готовы. Она увидела невероятные вещи: двух моделей, привязанных за щиколотки головой вниз рядом с муляжом вола, полк окровавленных копейщиков, прекрасный кошмар голландских пуританских костюмов и наготу мифической плоти. Увидела Густаво Онфретти, привязанного к кресту, и Кирстен Кирстенсен, распростертую на операционном столе. Впервые встретилась с двумя Старцами из «Сусанны»: первый был очень худым, с блестящими глазами, а второй – величиной со шкаф. Она сразу же узнала первого, несмотря на изменившую его лицо краску, – это был старик, который проходил досмотр в смежной комнате в аэропорту «Шипхол». На них были широкие одежды, а оттенок лица наводил на мысль о похотливости и печеночной болезни. Она едва перемолвилась с ними словом, потому что ее должны были поставить на подиуме в позе ее персонажа: без одежды, пригнувшись у ног Первого Старца, совершенно обратившись в Сусанну, без всякой защиты.

Прошло много времени, прежде чем подошла свита ван Тисха. Ей показалось, что она различила Герардо и Уля. Может, еще того чернокожего ассистента, который приезжал к ним на фургончике две недели назад. Сжавшись на полу, она смотрела на шествие босых девушек, босых мужчин – вероятно, моделей для эскизов. И мрачные стволы черных брюк ван Тисха. Голландские слова. Голос ван Тисха. Другие голоса. Бряцание инструментов. Кто-то зажег мощный софит и направил на нее. Жужжание электрической машинки для татуировки.

Клару подписывали много раз, она была прекрасно знакома с физическим фактом,что художник может подписать какую-нибудь часть ее тела очень тонкими инструментами. Но теперь все было совсем по-другому. Такое ощущение, будто все впервые. Быть оригиналом ван Тисха – это на самом делечто-то другое, отличное от всего прежнего. У нее было чувство законченности, завершенности. В свои двадцать четыре года она полностью завершена. Но там, за финальной чертой и за экстазом, кто ее поймет? Кто будете ней на этом пути в темноту? Кто поддержит ее, чтобы переход к высшему прошел быстро? Внезапно, за секунду до того, как ее коснулась игла, она перестала мыслить и желать. Ощутила некую пустую темноту внутри себя, как будто она сама ушла и перед уходом выключила свет. «Я уже мыслю как насекомое, – вспомнила она тогда слова Марисы Монфорт, грунтовщицы воспоминаний. – Я уже настоящеепроизведение искусства».

Что-то коснулось ее левой щиколотки. Она почувствовала движение иглы, пишущей на кости «БвТ». Конечно, она не взглянула на ван Тисха, когда он ее подписывал. И знала, что он тоже не смотрит на нее.

А теперь в гостинице, в эту первую ночь, она ждала.

Завтра – тот день. Завтра она выставится в первый раз.

Когда она наконец заснула, ей приснилось, что она снова стоит перед дверью на чердак дома в Альберке, но она – не восьмилетняя девочка, а двадцатичетырехлетняя женщина, и на щиколотке у нее подпись ван Тисха. Несмотря на это, ей так же хотелось зайти на чердак. «Потому что я еще не видела ужасного.Я – картина ван Тисха, но я еще не видела ужасного».Она подошла к двери и открыла ее. И тогда кто-то остановил ее, схватив за руку. Она обернулась и увидела отца. У него был до смерти напуганный вид. Он что-то кричал и дергал ее за руку, словно пытался не дать ей войти внутрь. Рядом с отцом стоял Герардо и тоже кричал. Они будто хотели ее спасти от смертельной опасности.

Но она высвободилась из всех державших ее рук и бросилась к полумраку в глубине.

●●●

Потому что в глубине – только полумрак.

Эйприл Вуд открыла глаза. Вначале она не могла вспомнить, где она и что здесь делает. Подняла голову – и увидела, что лежит на широкой кровати посреди погруженной в сумрак комнаты. Она поняла, что это отель «Вермеер» в Амстердаме и что она приехала накануне вечером, чтобы попасть на сеанс подписей Мэтра в «Старом ателье». Теоретически сеанс подписей не был публичным мероприятием, но служащие Фонда при желании могли на нем присутствовать. Вуд хотела увидеть законченные и поставленные в нужные позы картины, хорошо ознакомиться с ними, как это уже, несомненно, сделал Художник. Потом, по окончании сеанса, она вернулась в отель и легла, накачавшись снотворного до такой степени, что даже не сняла с себя одежду. На ней был все тот же узкий черный костюм с блестками, который она надела, чтобы идти в «Ателье». Она взглянула на часы: 20:05, пятница, 14 июля 2006 года. До открытия «Рембрандта» осталось двадцать четыре часа.

На задней стене висело большое зеркало. Она посмотрела на себя: выглядела она ужасно. Насколько она помнила, она свалилась почти без чувств. На подушке еще остался след ее головы.

Она расстегнула молнию на платье, разделась и бросила одежду на пол. Ванная была отделана мрамором. Она зажгла свет и включила душ. Пока струя горячей воды поливала ее тело, она принялась обдумывать все, что было у нее на руках. Что это? Многочисленные мнения и тринадцать жутких вариантов. После разговора во вторник с Хирумом Осло в Лондоне она позвонила еще нескольким искусствоведам. Всем им она дала один и тот же предлог, за исключением Осло («Почему ему тысказала правду?» – спрашивала она себя): ей нужно составить список самых ценных, самых задушевных и личных картин ван Тисха, чтобы лучше расставить охрану. До сих пор никто не отказался высказать свое мнение. Мэтр же, напротив, отказался предоставить ей возможность встречи. Эйприл не могла его в этом упрекнуть: он был ее боссом, и его единственное обязательство по отношению к ней – платить за работу. «Он очень утомлен, – пояснил Стейн, с которым она говорила вечером в «Ателье», – с субботы он уединится с Эденбурге. Хочет, чтоб его никто не видел». Стейн тоже выглядел довольно вымотанным. «Мы подошли к финалу, – сказал он Вуд. – Финал акта создания всегда наводит грусть».

Она проворно вышла из душа. Огромные гостиничные полотенца были словно медвежьи шкуры. Закутываясь в одно из них, она обратила внимание на стоявшие у ее ног электронные весы. Но усилием воли подавила искушение. Усилие пришлось приложить не то чтобы чрезмерное: искушение было крохотным, как легкая боль, затаившееся в уголке мозга недомогание. Но мисс Вуд знала, что, если она поддастся в малом, ее сразу же победят в большом. Она не хотелазнать, сколько весит, вернее, хотела,но проверять не будет. Она знала, что поправилась, видела, что ее бедра и живот стали гораздо заметнее, но решила прекратить есть и питаться только витаминизированными соками. Кроме того, ей надо сосредоточиться исключительно на работе.

Она сделала глубокий вдох, вышла из ванной, уселась на кровать, не снимая полотенце, и снова глубоко вдохнула – раз, два, три. Если не снимать полотенце, не придется смотреть в зеркало. Она превратилась в корову, в жуткое чудовище, но полотенце все это скрывает. Можно еще одеться, то есть попробоватьдойти до шкафа, где лежит одежда, и покрыть эту отвратительную груду мяса блузкой и брюками. Но она предпочитала не думать о том, что случится, если брюки не захотят застегиваться у нее на животе, если молния наткнется на преграду из жира.

Прошло несколько минут, и она почувствовала, что нервы отпускает. Она прошла к комоду, открыла кейс и вытащила папку с распечатанными накануне мнениями искусствоведов и с присланными Босхом из Амстердама фотографиями, показывавшими расстановку картин в «Туннеле». Дрожащими руками разложила бумаги на кровати и уселась перед ними, как индеец перед вигвамом, полностью закутавшись в полотенце.

Список был впечатляющим. Некоторые из критиков отдали свой голос нескольким картинам. Перед ней были полученные оценки. Прямо как конкурс, подумала она, но победившая картина получит приз в десять порезов ручной машинкой для подрезки холстов.

1. «Христос на кресте» – 19

2. «Синдики» – 17

3. «Урок анатомии» – 14

4. «Вирсавия» – 12

5. «Ночной дозор» – 11

6. «Еврейская невеста» – 10

7. «Пир Валтасара» – 7

8. «Разделанный вол» – 2

9. «Портрет девочки» – 1

10. «Титус» – 1

11. «Иаков, борющийся с ангелом» – 1

12. «Сусанна и старцы» – 1

13. «Даная» – 0

Пока лидировал «Христос». Но «Синдики» с фигурами Танагорского, Калимы и Бунхера шли за ним с небольшим отрывом. Хирум Осло позвонил ей в среду, чтобы сказать свое мнение: «Христос».

«Христос» или «Синдики». Одна из этих двух картин была под угрозой. Как правило, знаменитые критики искусства не ошибаются. Или ошибаются? Вправе ли мы предположить, что искусство можно интерпретировать, как объективную науку? Разве это не все равно, что пытаться понять, что хотел сказать поэт своей туманной строфой? А если она рискнет и приготовит приманку с «Христом» и с «Синдиками», а Художник уничтожит «Титуса» или «Иакова, борющегося с ангелом»? А если мишенью окажется «Даная», единственная картина, которую никто из экспертов не связывал с жизнью ван Тисха? До какой степени критик может знать, что скрыто в душе живописца, которым он восхищается и творчество которого изучает? А Художник? Как много знал он о ван Тисхе? Она сразу же поняла, что если Художник знает Мэтра, как никто другой,весь ее план потерпит неудачу.

«Если поддашься в малом, тебя сразу же победят в большом». Она не позволит, чтобы это случилось.

Она спрятала бумаги в кейс, прошла перед зеркалом с закрытыми глазами, у шкафа сняла полотенце и тщательно выбрала одежду. «Все должно выйти отлично, и все выйдет отлично».

Она повторяла волшебное слово. Не воспользоваться ли и чудодейственной клятвой? В детстве эти обряды срабатывали. Когда отец ставил ее под стеной с украшенными цветами волосами, раскрашенными губами и сосками и куском ткани на лобке и фотографировал, Вуд пускала в ход клятву. Это было особое намерение, нечто вроде подношения железному богу внутренней воли. Часто эта клятва ей помогала. «Клянусь, что выдержу эту позу, буду хранить неподвижность, буду стоять тут, на солнце, не шевельнув ни одним мускулом».

Она не могла винить отца во всех своих страданиях. В конце концов, он лишь хотел, чтобы жизнь для них обоих стала лучше. Можно ли кого-то винить за то, что он желает то, чего желают все на свете? Сейчас ее отец умирает в лондонской больнице. В последний раз она проведала его накануне, за несколько часов до того, как села на самолет в Амстердам. Конечно, он не узнал ее из-под множественных слоев одеяния своей болезни и кислородных трубок. Вуд, не присев, разглядывала его молча сквозь свои черные очки. Она хотела разделить с ним этот кусочек смерти. «Ты ни в чем не виноват, папа», – решила она. Никто не виноват, думала мисс Вуд, наши жалкие провинности с лихвой оплачиваются в этой жизни, другого ада нет. Существование рая – вопрос веры, но насчет ада спора быть не могло. Никто не мог не верить в ад, потому что ад существовал, он был здесь, это – ад. «Другого ничего нет, папа, а ты уже оплатил все свои долги». Это была ее короткая молитва. Потом она ушла.

Роберт Вуд был человеком амбициозным, но для мисс Вуд разница между «амбициозными» и «триумфаторами» заключалась только в том, что первые терпели поражение. Ее отец потерпел поражение. Однако никто не мог бы этого предвидеть, когда он покинул Англию и поселился в Риме, сначала в качестве простого служащего международной компании торговцев произведениями искусства, а потом как самостоятельный торговец, открывший собственное дело. Несколько лет дела шли очень хорошо благодаря нараставшему подъему итальянского гипердраматизма. Господи, скольким ему обязаны такие художники, как Ферручолли, Брентано, Маццини или Савро! Синьор Вуд разглядел величие таких картин, как «Женевьева» или «Джессика» у раннего Ферручолли, и добился больших денежных сумм для их автора. Он почуял могучее наступление моды на живую утварь намного раньше своих рассеянных коллег. И в отличие от других, лицемеров, не закрыл глаза в притворном ужасе от искусства с использованием подростков и детей. Он также защищал юношеские работы Брентано, худшего Брентано, самого жесткого, нарекая «окрашенными гробами» тех, кто критиковал его реалистичные сцены с избиваемыми кнутом и запираемыми в железные клетки девушками, потому что именно они потом тайком покупали «грязные» картины. Итальянское искусство было многим обязано Роберту Буду, но никто из художников не захотел отблагодарить его в ответ. Мисс Вуд не могла им этого простить.

В первые годы все шло хорошо: ее отец стал богатым, купил красивую виллу рядом с Тиволи, у него была любящая жена и распускающаяся чарующей красотой дочь.

Когда все пошло вкривь и вкось? Когда отец – а с ним и вся семья – начал пикировать вниз? Трудно сказать. Она тогда была совсем маленькой. Первой дезертировала мать. Эйприл решила остаться – отчасти оттого, что мать ее ненавидела. Словно считала ее тоже виновной в отцовской неудаче. После развода Вуд остался один. Кто теперь вспоминал о синьоре, который переворачивал сознания и кошельки итальянских коллекционеров? Но его единственная прекрасная дочь не покидала его. Разве можно было упрекнуть его в том, что он захотел превратить ее в искусство?

«Да, ты не учел одну вещь, папа: я была очень мала и не понимала тебя. Мне было только двенадцать-тринадцать лет. Ты должен был мне лучше все объяснить. Сказать, например, что ты хотел этого ради меня, не только чтобы продать меня великому художнику, а ради меня, чтобы я стала чем-то великим, чем-то вечным, чем-то, что каким-то образом сделало бы тебя бессмертным».

Однажды их посетил посредственный художник. Ей нужно было слушаться всех его указаний, чтобы фотографии вышли удачными и великие захотели ее купить. Этот человек отвел ее в сад и начал работать над этюдом, а отец фотографировал ее с крыльца. На протяжении шести часов Эйприл испробовала более тридцати разных поз. Отец запретил ей употреблять во время проб пищу или жидкости: возможно, эта мера была необходимой – картины при позировании не могли ни есть, ни пить, – но несколько суровой. Она была измождена, и поэтому у нее не очень получалось, или художник хотел, чтобы она старалась еще больше, ясно одно: они начали спорить, и отец пришел разбираться. «Я все делаю хорошо!» – крикнула она. И увидела, как отец снимает ремень. Мисс Вуд прекрасно помнит, что он обрушил его не со всех сил, но она была голой, ей было только двенадцать лет, и так или иначе, удар оказался жесточайшим. Она с криком убежала. Отец позвал ее: «Иди сюда». Она снова подошла, вся дрожа, и получила еще один удар. Все произошло перед взиравшим на эту сцену художником.

– А теперь послушай меня, – сказал Роберт Вуд с бесконечным спокойствием. – Никогда не делай что-нибудь хорошо.Ты должна все делать отлично. Не забывай, Эйприл. Делать что-то хорошо –значит делать это плохо.Потому что, если тебя одолеют в малом, ты сразу же проиграешь в большом.

«Ты был прав, мне нужно было вовремя это понять».

Она начала медленно одеваться.

«Еще ты говорил: «Может, ты думаешь, что мне нравится тебя мучить, Эйприл, но я хочу, чтобы ты поняла: ради искусства надо отдать все. Недостаточно одной жертвы. Надо отдать все. Искусство ненасытно».

В то время она не смогла этого понять. Потом – да. Искусство требовало всего, потому что взамен оно давало тебе вечное наслаждение. Что по сравнению с этим значили тела? Тела агонизируют в больницах, истыканные резиновыми трубками, или их до слез хлещут кожаными ремнями, но искусство остается в веках, в далеких мирах неосязаемого. Она поняла и приняла это. До сих пор все шло хорошо. Теперь перед ней стояла страшная проблема, чудовищное несовершенство. Но она одержит победу и здесь.

«Ты очень хитер. Кто бы ты ни был, Художник или модель, признаю, ты хорош. Но я лучше тебя. Клянусь, я не допущу, чтобы ты уничтожил еще одно полотно ван Тисха. Клянусь, что буду охранять картины ван Тисха всеми своими силами. Клянусь, я не позволю, чтобы еще одна работа Мэтра погибла. Клянусь, я не допущу больше ни единой ошибки…»

Блузка, брюки, неизменные солнечные очки, короткие волосы с пробором направо. Ей удалось одеться.

Тогда она задумалась, что делать дальше.

От критиков не было никакой пользы, это очевидно. Вообще когда-нибудь от критиков была польза? Хороший вопрос, но плохой момент для ответа, сказала себе мисс Вуд. От художника пользы тоже не было. Однако полностью отказываться от плана неразумно. Необходимовыбрать одну картину. И она не могла позволить себе роскошь ошибиться: выбранная ею картина должна иметь все шансы на то, чтобы именно ее избрал Художник.

В ее пользу говорило только одно: она знала, что две уничтоженные работы были прямосвязаны с жизнью ван Тисха, с его прошлым.Были все основания предполагать, что с третьей будет то же самое. Возможно, это и есть «Христос», но ей было нужно доказательство. Нечто, что подтвердит: ее выбор верен.

Необходимо было узнать прошлое ван Тисха. Быть может, в нем кроется информация, которую можно будет связать с одной из картин «Рембрандта».

Она сняла трубку и набрала номер.

Решение было принято. Она изучит прошлое Мэтра единственно возможным способом.

●●●

Самое худшее в работе роскошного украшения, по мнению Сьюзен Кэбот, это то, что всегда нужно быть в распоряжении заказчика. У картин обычно есть четкое расписание. Это, конечно, плюс, хоть многим и приходится работать больше десяти – двенадцати часов в день. Зато украшениям и утвари нужно всегда быть готовыми и бежать, куда им скажут, в ту самую минуту, когда им об этом скажут, не важно, день или ночь на дворе, идет ли дождь и хочется ли им этого. А если две недели сидишь взаперти, тем хуже для тебя.

Позвонили рано утром. Она не спала. Она лежала на кровати с зажженной лампой (не со своейлампой, а с лампой на тумбочке, скромной и неживой) и курила. Обычно она курила немного, но в последнее время начала несколько злоупотреблять – быть может, потому что нервничала. Да и причин для нервов хватало. Она уже больше двух недель сидела взаперти в таких номерах, как этот, без связи с внешним миром. Эти маленькие гостинички работали как склады для украшений, а управляли ими доверенные люди. Ей приносили еду и все необходимое. У нее был телевизор, книги и журналы (интересно, что газет никогда не приносили; она задумывалась почему и догадывалась, что очередные шишки считали газеты потенциально опасными). Конечно, проблем со всем необходимым для работы, включая тонны косметических и гигиенических продуктов, не было: она чуть лине каждый день получала их целыми коробками. Там были кремы омолаживающие, отшелушивающие, увлажняющие, смягчающие, отшлифовывающие, лаки, средства для натяжки и полировки. Там же были и гипотермические, гипертермические, защитные, повышающие гибкость и анестезирующие препараты. И, конечно же, запасные лампочки.

Сьюзен была «Лампой» работы Пьет Марудер. Лампочки ей были необходимы.

Она столько раз представляла себе звонок, что, когда в конце концов он раздался, он показался ей почти нереальным. Это случилось в пятницу рано утром. Часы на площади неподалеку ударами колокола придали этому неожиданному моменту какую-то торжественность.

– О черт.

Она вскочила, потушила сигарету, посмотрела в зеркало в ванной и, умыв лицо, решила, что так сгодится. Выбрала блузку и джинсы, естественно, без всякого нижнего белья. Проверила, чтобы в сумке было все необходимое. Несколько минут еще осталось.

За ней зашла низенькая женщина, говорившая с французским акцентом. Забравшись в заднюю часть большого фургона, она узнала нескольких украшений, которые работали с ней в «Обберлунде».

Они так быстро добрались, что Сьюзен заподозрила, что это Гаага или какой-нибудь другой, такой же близкий город. Когда они вышли из фургона на прохладный рассветный воздух, солнце еще не взошло. Они вошли в красивое просторное классическое здание («бегом, бегом, везде и всегда бегом, как солдаты»).Там их собрали в зале и дали основные инструкции. На них будут заглушки для ушей и наглазники. «По крайней мере это лучше, чем сидеть взаперти», – сказала она себе.

Через час она была готова. Сьюзен расположилась в одном конце залы в своей обычной позе: правая нога поднята вверх и удерживает привязанный к щиколотке светящийся шар, левая согнута под прямым углом, попка кверху. Эта поза заставляла ее выставлять напоказ половые органы, но первое, чему учится «Лампа» (еще бы, конечно), – это не чувствовать стыд. Ее зажгли в полдесятого. Краем глаза она заметила «Кресла» Опфульса и огромную «Люстру» Доминик дю Перрен из мужчины и женщины, которую только что подвесили к потолку. Совещание будет по высшему разряду.

Рассматривая из-за неестественной позы свои собственные бедра, Сьюзен думала о своем парне. Его звали Ральф, и он был «Стулом» работы Мордаеффа. В этот самый миг Ральф мог быть в любой точке Европы и удерживать на спине вес кого-то достаточно важного чтобы на нем сидеть. Из-за своих обязанностей по работе Ральф и Сьюзен почти не виделись, даже если вместе работали в одной зале. Она ему не завидовала: она тоже была раньше «Стулом», но теперь предпочитала держать на себе лампу, а не человека. Ее отец, южноафриканский инженер, работавший в Претории, хотел, чтобы Сьюзен получила блестящее образование. Как тебе четыреста ватт, папа? Блестящее некуда.

Когда к ней подошла какая-то девушка, еще не было половины двенадцатого. Это была не та коротышка с французским акцентом и, слава Богу, не та идиотка, которая расставляла их в «Обберлунде». Она надела на нее наглазники и прикрепила заглушки. Мир чувств для Сьюзен закрылся.

Единственным неживым украшением в этом зале (который, кстати, и очень большим-то не был) были толстые красные портьеры, за которыми виднелась броская пара гаагских небоскребов. Босх прибыл последним. Он уселся на остававшееся свободным «Кресло» Опфульса и оперся локтями на потные руки и застывшие предплечья. «Кресло» под ним дышало. Чувство было странное – словно сидишь на плывущей по тихому морю бочке. «Кресло» было нагим и изгибалось, как дверная петля: спина на полу, руки подняты вверх, зад кверху. На него была уложена маленькая обтянутая кожей дощечка. Вот и все. Поднятые кверху ноги служили спинкой. Это были крепкие предметы атлетического сложения, окрашенные в коричневый цвет, очень натренированные. Тут были как юноши, так и девушки. Его «Кресло», судя по форме и размеру верхних конечностей, вероятно, было мужского пола. Он старался избегать лишних движений и не делать резких жестов: ему уже приходилось сидеть на «Креслах» разного пола и возраста, но он всегда обращался с ними бережно и уважительно.

Изящные нагие «Столовые приборы» двигались из конца в конец залы. Это была «Посуда» работы Дресснера. Им было по пятнадцать – восемнадцать лет, и, на первый взгляд, все они казались женского пола, если только среди них не было трансгендерных фигур – не исключена была и эта возможность. Их покрыли с ног до головы слоем жидкого перламутра, а по нему Дресснер нарисовал тонкую филигрань синих птиц, сидящих на ветках или устроившихся в гнездах. Птицы были на груди, на спине, на ягодицах и на животе. В ушах у «Приборов» были заглушки, на глазах – наглазники, так что они были глухи и слепы, но, даже несмотря на это, работа выполнялась безупречно. Они делали нескончаемый круг по залу в стиле Эшера, держа в руках маленькие подносы с угощениями и напитками. Сделав определенное, заранее просчитанное, количество шагов, они останавливались перед кем-нибудь из гостей и наклоняли к нему поднос. Гость мог угоститься или отказаться. Единственное, что было запрещено, это касаться их: это были не интерактивные украшения. «Роскошную «Посуду» трогать нельзя, – думал Босх, – даже здесь».

Один из «Приборов» склонил к нему поднос, и Босх выбрал то, что показалось ему похожим на мартини. Когда этот «Прибор» отходил, с другой стороны приближался другой. Подносы легонько столкнулись, и «Приборы» сразу же разошлись, следуя по своим слепым дорожкам, как муравьи, скрещивающиеся усиками в длинном ряду по дороге в муравейник. На потолке светилась двуполая «Лампа» работы де Перрен, по углам горели другие «Лампы», почти все женского пола, и стояли «Столы» и «Украшения». Босх подумал, кто же платит за всю эту дорогущую обстановку. «Опять интеграционные фонды?»

Наиболее заметным было отсутствие Якоба Стейна и Эйприл Вуд. Не считая их, кризисный кабинет был в полном составе. Ключевой Человек, столь же увлеченно занятый «Подносом» со сладостями, как и в прошлый раз, поспешил синтезировать тему совещания в броской фразе:

– «Рип ван Винкль» поймал Художника с погрешностью в ноль целых пять сотых процента. Уточним. Ноль целых пять сотых.

– Вы не могли бы перевести это для гуманитариев? – спросил Герт Уорфелл.

Ключевой Человек углубился в сложное пояснение. Задержаны пятнадцать подозреваемых, пятеро из которых перешли на высший уровень подозреваемости. Согласно данным, которыми располагал «Рип ван Винкль», один из них почти наверняка должен быть Художником. Остальных десять человек устранили. Когда будет решено, кто из пятерых – тот, кого они ищут, остальных устранят. Художника досконально допросят, пока не останется уже никаких сомнений в том, что он ничего не скрывает. Потом найдут все ответвления и устранят их. Потом устранят Художника. В конце концов «Рип ван Винкль» устранит самого себя.

– Последними устранимся мы. Уточним. Мы самоустранимся, потому что, когда все это будет кончено, кризисный кабинет будет распущен, «Рип ван Винкль» будет «спать» дальше, и мы больше не увидимся. И вообще мы никогда не были знакомы, – добавил он и засунул в рот еще одну пригоршню карамелек.

– Хорошие новости, – отметила госпожа Роман. Босх не понял, имела она в виду устранение Художника или Ключевого Человека. «Кресло» госпожи Роман было мужского пола: оттуда, где сидел Босх, можно было наблюдать узкие крепкие ягодицы бурого цвета.

– Они в чем-то признались? – спросил Герт Уорфелл, наклоняясь вперед. Он постоянно двигался, и Босх видел, как после каждого его рывка «Кресло» напрягает лакированные мышцы. – Я имею в виду пятерых подозреваемых.

– Трое из них признали себя виновными. Это, конечно, ничего не значит, но это лучший результат, чем тот, что мы имели две недели назад.

– Потрясающая новость, – заинтересовался Бенуа. – Лотар, как считаешь?

– Какую информацию вы получили от пятерых подозреваемых? – оставив вопрос Бенуа без ответа, спросил Босх.

Ключевой Человек протянул руку, чтобы взять бокал виски. «Прибор» остановился как раз вовремя, а потом продолжил свой путь слепыми аккуратными шагами. Свет от «Ламп» отражался от его перламутровых ягодиц и придавал им вид яиц сказочной птицы.

– Пока эта информация конфиденциальна, – ответил Ключевой Человек. – Вы получите ее в следующих отчетах, когда мы сможем сопоставить ее с другими данными.

– Я задам вопрос по-другому. Кто-нибудь из подозреваемых дал вам сведения, которые он мог бы знать, лишь будучи Художником?

– Лотар пытается сказать, что не доверяет «Рип ван Винклю», – заметил Соренсен.

Босх возразил, но Ключевой Человек, казалось, не придал замечанию Соренсена никакого значения.

– Допросы ведутся в нескольких городах Европы, и у меня нет всех данных. Но методы у нас не инквизиторские, если вы это имеете в виду: обычно мы спрашиваем, прежде чем выстрелить. Никакие сведения не были получены с применением силы.

Босх не очень верил в истинность этого утверждения, но предпочел не спорить.

– Хорошо, можно сказать, проблема решена, – рыкнул Уорфелл.

– И вовремя, – сказал Соренсен. – Завтра – открытие.

– Господин Стейн будет очень рад, я в этом уверен, – заявил Бенуа с горящим взглядом, словно ища благоволения человечества.

– Мне очень хотелось все поскорее закончить и уехать в отпуск, – прорычал низкий голос Харлбруннера. Прогибающееся под его тоннажем «Кресло» было, судя по тому, что видел Босх, девушкой.

Совещание закрыли. Пока члены кабинета вставали, опираясь на ручки «Кресел», Бенуа обернулся к Босху и спросил его, не хочет ли он немного побеседовать по выходе с совещания. Босху совсем не хотелось, и не только из-за намеченной на вечер встречи с ван Оббером, но и потому, что менее всего его сейчас тянуло говорить с начальником отдела по уходу за картинами, но он прекрасно знал, что отказаться невозможно. Бенуа предложил парк Клингендаль. Он утверждал, что ландшафт японского сада приводит его в восторг. Они поехали туда на личной машине Бенуа.

По дороге оба молчали. Сквозь голубоватые стекла окошек проносилась архитектурная карусель Гааги. В этом городе Босх родился, хотя с очень юных лет он жил в Амстердаме. На мгновение он задумался, осталось ли в нем что-нибудь от Гааги. Мелькнула мысль, что, пожалуй, что-нибудь от Гааги есть во всех уголках современного мира. Как на гравюрах М.К. Эшера, его родной город, казалось, скрывал в себе другой город, в котором прятался третий и такдо бесконечности. В Мадуродаме – Голландия в миниатюре, «самый маленький из самых великих городов Европы», как говорил его отец. В панораме «Месдаг» хранится картина диаметром 120 метров, тоже выполненная в уменьшенном варианте. В музее Маурица можно заглянуть в прошлое через Голландию, написанную великими мастерами. А если какой-нибудь коллекционер ищет ГД-искусство, он найдет десять официальных и больше сорока частных залов, музей «Гемеенте» и новейшую картинную галерею «Кунстсааль»; есть выставки легального подросткового искусства вроде «Набоковьен» и «Пуберкунст»; подпольные магазины живых предметов «Менселик»; открытые арт-шоки «Хардер» и «Тауэр»; подвижные картины в «Хет Бос» и в «Экшн Хаус»; анимарты в «Артзоо». А если хочется пофотографировать, что может быть лучше, чем знаменитая наружная картина «Хет Мейсье» («Девочка») в Клингендале? Искусственные города и живые люди, преображенные в произведения искусства. На день теряешься в Гааге – и начинаешь путать декорации с реальностью. Быть может, этот туман, царивший сейчас в его голове, это отсутствие четких границ и было вызвано тем, что он здесь родился, думал Босх.