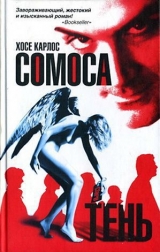

Текст книги "Клара и тень"

Автор книги: Хосе Карлос Сомоса

Жанр:

Прочие детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц)

Бренда встала, и Маркус зажег свет в маленьком номере.

– М-да, – сказал он и прибавил: – Было здорово.

Ответа не было. «Ребята, до чего эта девица неразговорчива». Глаза Бренды не мигая смотрели на него: круглые черные точки в кругу синей пустоты. Губы не перепачкались. Ее совершенно очерченное лицо казалось отчужденным и обладало могущественной независимостью от эмоций и происшествий, которую Маркус мог сравнить только с отчужденностью символа. Бренда показалась ему вдруг символичной, каким-то архетипом его желаний. Подумалось, что единственное, чего ему не хватало в этой девушке, так это немного индивидуальности, несовершенства. В его мозгу пронеслись риторические вопросы: что лучше, индивидуальное или архетипическое? несовершенное или совершенное? эмоции или интеллект? природа или искусство? Когда он понял, что все эти размышления накатили на него по причине отсоса, он почти осознал трагическую участь человеческих существ.

Он хотел поцеловать ее, но Бренда отстранилась.

– Присядем?

До того как она ускользнула, пальцы Маркуса на крохотное мгновение коснулись ее прекрасной руки. Он заметил, что – хоть это и казалось невероятным – он впервые дотронулся до ее кожи. На ощупь она была как кожа младенца, разве что несколько более плотная, чем обычно. Какой-то немного переспевший младенец. На подушечках пальцев осталось легкое точечное ощущение (все в конце концов сводится к точке) масла, какой-то клейкой чепухи. Нет, это не крем: кожа Бренды была чуть жирноватой, и все, ему уже попадались такие люди. Они всегда молоды. Секрет вечной молодости и преждевременной смерти в одном веществе: в жире. Возможно, этот простой, незначительный факт и является причиной печальной истины о том, что вечно молодыми остаются лишь те, что молодыми умирают.

Однако в конце концов мир, пожалуй, не так уж плох, если природа способна порождать таких существ, как Бренда. Этой бесконечной ночью Маркус собирался насладиться каждой пядью ее тела.

Он вспомнил, что у него есть бутылочка «Баллантайн», и засновал туда-сюда по номеру, готовя виски. Бренда откинулась на единственное имевшееся кресло и положила ногу на ногу. Рядом с ней, стоило только руку протянуть, стоял столик, заваленный тем, чем Маркус пользовался почти ежедневно: липомоделирующими лосьонами, косметическими кремами, наборами линз, ароматизаторами и капиллярными красителями. Среди разномастных флаконов лежала черная маска. Бренда взяла ее в руки.

– Поосторожнее с ней, мне она завтра понадобится, – предупредил Маркус. Он нес разлитое по бокалам виски, но вдруг остановился. – Вот блин!..

Он только что вспомнил, что оставил сумку с красками (и с каталогами, и с плюмажем, блядь) в ресторане Рудольфа. Но было уже слишком поздно, чтоб за ней возвращаться. «Ничего, – подумал он, – Рудольф ее припрячет».

Бренда положила маску на место.

– Я думала, ты выставляешься только у Макса Эрнста.

Все еще в мыслях о забытой сумке, Маркус рассеянно ответил:

– Нет, я работаю еще в одной картине Джанфранко Жильи, дублером, но только по вторникам. Завтра вечером надо идти. В общем-то в Мюнхен я приехал в основном из-за картины Жильи. Налить еще?

– Если ты будешь, да.

Ответ Маркусу понравился, и он налил две большие порции. Ночь обещала быть долгой. «Завтра перед уходом зайду в ресторан и заберу сумку, – подумал он. – И никаких проблем».

– В какой галерее ты выставляешься с Жильи? – спросила Бренда.

Он собирался выдать привычную заготовку («То в одной, то в другой»), но, встретив спокойный взгляд девушки, решил, что скрывать ему нечего.

– Ни в какой, – сказал он.

– Тебя купили?

– Да, одна гостиница, – усмехнулся Маркус («Моя большая тайна!» – со стыдом подумал он). – «Вундербар», знаешь такую? Одна из самых новых и роскошных гостиниц Мюнхена. Ее главное достоинство заключается в том, что она украшена гипердраматическими картинами. Сейчас это уже не в новинку, но когда ее открыли, она была чуть ли не единственной немецкой гостиницей такого рода. Я – картина в одном из номеров-люкс. Что скажешь?

– Неплохо, если тебе хорошо платят.

Как она была права! Одной-единственной фразой Бренда доказала ему, что стыдиться нечего.

– Платят очень хорошо. И на самом деле ничего страшного, что я стою в гостинице. Я – профессиональная картина, мне все равно, где меня ставят. Проблема в постояльцах. – Он скривился и отпил из бокала. – Но, если ты не против, давай сменим тему…

– Хорошо.

Бренда ничего не хотела, ничего не просила, не проявляла никакого любопытства. И эта тактика закрытого сундука рушила все защитные линии Маркуса.

– Ладно, что с того, что ты об этом узнаешь. Но никому не говори, потому что это никого не касается. Знаешь, кто живет в моем номере? Смешно, но их считают одним из величайших полотен в истории искусства. – Он произнес эти слова с нарочитым презрением, наполнив их сарказмом. – Не кто иной, как две фигуры из «Монстров» Бруно ван Тисха.

Если бы он и хотел вызвать у девушки какую-либо реакцию, ничего не вышло. Бренда бесстрастно сидела, закинув ногу на ногу (как блестели совершенством ее нагие бедра – наподобие ее роскошных туфель: имитируя искусство, природа более артистична, чем само искусство, не так ли, Маркус?).

Маркус дал волю долгое время сдерживаемым эмоциям. Теперь, когда он наконец посвятил кого-то в неприятный аспект своей работы, удержаться он не мог.

– Иногда со мной происходят странные вещи, Бренда. Я не понимаю современного искусства. Ты мне веришь? Эта коллекция… «Монстры»… Ты, наверное, ее когда-нибудь видела или слышала о ней. В этом сезоне она выставляется в Музее современного искусства. Говорю тебе: одна из величайших тайн искусства заключается в том, почему создатель «Цветов» взялся после них за создание этой коллекции… Живые змеи в волосах у девушки, умирающий больной, калека… и двое этих грязных преступников, для которых я работаю картиной. – Он помолчал и глотнул еще виски. – Плохо, когда произведение искусства не понимает искусство, правда? – В ответ на его улыбку она коротко усмехнулась. Лицо Маркуса вдруг помрачнело. – Но дело не в этом. А в этих двух свиньях. Я должен выносить их только раз в неделю, но мне нужно прилагать для этого все больше и больше усилий… Когда я их слышу, меня тянет… на рвоту… Невероятно, что эта пара дегенератов – одна из величайших картин всех времен, и что такие картины, как я, должны украшать номера, где они остановились…

В порыве внезапного гнева он поднес бокал к губам и обнаружил, что тот пуст. Бренда слушала его, сидя совершенно неподвижно. Маркусу стало немного стыдно, что он так открыл душу перед незнакомым человеком (хоть в это и трудно поверить, как ни крути, Бренда так и осталась для него незнакомкой) Он посмотрел на свой пустой бокал и поднял взгляд на нее.

– М-да, но не будем портить такую ночь разговорами о работе, ладно? На мне еще краска. Я пойду в душ и быстро вернусь. Налей себе еще виски. Устраивайся поудобней.

Бренда чуть-чуть улыбнулась.

– Я подожду тебя в постели.

В душе Маркус Вайс неожиданно вспомнил, на что похожи глаза Бренды: у нее тот же взгляд, что у «Венус Вертикордии» [4]4

«Венеры, покоряющей сердца». – Примеч. пер.

[Закрыть]Данте Габриэля Россетти. Копия этой картины прерафаэлита висела в рамке на стене гостиной его берлинской квартиры. Богиня держала в руке яблоко и стрелу и смотрела прямо на зрителя, открывая взору одну из грудей и как бы показывая, что любовь и желание могут иногда оказаться опасными. Маркусу нравились Берн-Джонс, Дункан, Россетти, Холман Хант и другие прерафаэлиты. В его глазах ничто не могло сравниться с таинственностью и красотой написанных этими художниками женщин со священной аурой, которой веяло от их фигур. Но искусство менее красиво, чем жизнь, и Маркус знал об этом или думал, что знает, хотя такие осязаемые доказательства истинности этого Утверждения, как Бренда, попадались ему редко. Никакому прерафаэлиту не выдумать Бренды, и в этом-то, казалось ему, и крылась причина того, что жизнь всегда обгонит искусство в состязании на реальность. Кто знает? Может, для жизни ему еще не поздно, хотя для искусства уже все прошло. Быть может, где-то ждет его жизнь: дети, подруга, стабильность, буржуазная нирвана, где он сможет навсегда опочить. «Друзья мои, получим-ка удовольствие от жизни, по крайней мере в эту ночь».

Он вышел из ванной и взял полотенце. Он снял с себя этикетку картины Нимейер – на завтра она не понадобится. Эрекция снова усилилась. Он чувствовал себя еще более возбужденным, чем раньше, во время стремительного вхождения в номер, если такое только возможно. Мало того, алкоголь никак на него не подействовал. Он был уверен, что сможет продержаться до самого рассвета, а с такой девушкой, как Бренда, это несложно.

В номере снова было темно, только сквозь жалюзи просачивался тусклый свет неоновых огней улицы. В этом мерцающем сумраке Маркус смог различить девушку. Она сказала, что будет ждать его в постели, – там она и лежала. До шеи укуталась простынями. Глаза в потолок. «Венус Вертикордия».

– Тебе холодно? – спросил Маркус.

Ответа не было. Бренда неподвижно лежала, уставив глаза в какую-то точку в темноте. Не очень-то нормальное поведение для начала любовных игр, но Маркус уже более чем привык к ее загадочности. Он подошел к краю кровати и стал на нее коленом.

– Хочешь, я буду раскрывать тебя потихоньку, как подарок? – улыбнулся он, одновременно нагибаясь и упираясь руками в кровать.

В этот момент случилось нечто, во что Маркус вначале никак не мог поверить. Лицо Бренды задрожало и покачнулось, сжимаясь под невероятным углом, как саван, съезжающий с мертвого тела. Потом оно сдвинулось с места.Более того, поползло к руке Маркуса, как вялая крыса, как умирающий грызун. Прошло несколько иррациональных секунд – неплохой материал для одной из многочисленных историй, которые собирал Маркус. «А сейчас я расскажу вам про день, когда лицо Бренды отвалилось и зашагало к моей руке. Ребята, ощущение не для слабонервных». Будто в трансе Маркус наблюдал, как сдутые нос, губы и пустые глаза сползают по подушке к его пальцам. Он отдернул руку, как от ожога, и сдавленно застонал от ужаса, но тут понял, что это была маска, сделанная из какого-то пластичного материала, вероятно, из керубластина. На подушке остались неподвижно лежать связанные в хвост густые светлые волосы, абсурдные, как крыша без стен.

«Я расскажу вам про день, когда Бренда превратилась в стеклянный шарик, в горошинку, в мелочь, в Ничто. Расскажу про тот ужасный день, когда Бренда превратилась в точку микрокосмоса».

Он откинул простыню и увидел, что то, что он сначала принял за тело девушки, было всего лишь ее смятой и скомканной одеждой (кофтой, юбкой и даже туфлями). Такие штуки выделывают школьники, чтобы подумали, что под одеялом кто-то спит.

Но маска… Маска– вот что непонятно.

Он застучал зубами от приступа дрожи.

– Бренда… – шепнул он в темноте.

За спиной послышался шум, но он был гол и стоял на постели на карачках, так что отреагировал слишком поздно.

●●●

Линии.

Ее тело – сноп линий. К примеру, волосы: мягкие кривые, идущие к затылку. Или глаза: кружочки, спрятанные в эллипсах. Или концентрический круг груди. Или крохотная черта пупка. Или чайкин след половых губ. Она потрогала себя. Подняла правую руку к шее, провела ею вниз по выемке между грудей и по узкой мышце живота. Потом обхватила кривой изгиб бицепсов. На ощупь все было иным. Она ощутила себя более живой: пружинистые поверхности, на которые можно нажать – и форма изменится; контуры, на которых могла задержаться рука, сладкие лабиринты для пальцев или насекомых. От прикосновения она обрела объемность.

Захотелось плакать, как при прощании с Хорхе. Что перед ней? Кожа желтой жемчужницы. Она подумала, что гипотетическая слеза, вертикально стекающая от века к складке губ, тоже превратилась бы в линию. Но грустно ей не было, хотя и счастливой она себя тоже не чувствовала. Ее желание плакать было результатом какой-то бесцветной эмоции, линейного ощущения, которое будущее, несомненно, пропишет более четко. Она была в начале, на стартовой линии(точный термин), искривленная фигура в мире геометрии, ожидавшая, пока художник выберет ее и наложит на нее печать теней и характера. А после этого что? Чтобы узнать, надо ждать.

В остальных отношениях ее нынешнее состояние напоминало состояние невесомости. Грунтовка избавила ее от балласта. Она почти себя не ощущала. Совсем нагая – не чувствовала холода, даже прохлады, вообще ничего, что можно назвать температурой. Несмотря на неудобства поездки, была подвижна и полна энергии: она могла бы отдохнуть, сложившись вдвое или стоя на цыпочках. Загадочный набор таблеток, которые она начала принимать по решению «F amp;W», стирал ее физиологию. Она наслаждалась, что не нужно мучиться никакими кишечными проблемами. С того времени, как она в последний раз сходила в туалет, прошло больше двенадцати часов. С субботы она не ела – да ей и не хотелось – ничего твердого. Она не нервничала и не была спокойной: просто ждала.Все ее настроение было проектом. Впервые в жизни она по-настоящему чувствовала себя полотном. Даже не полотном. Инструментом. Молоток, вилка или револьвер, подумала она, сейчас бы поняли ее лучше, чем любой человек.

Голова была ясная. Невероятно ясная. Думать было как разглядывать волнистый горизонт пустыни. Это ее тоже радовало. Конечно, не было никакой амнезии: она все помнила, но воспоминания не портили ее. То есть они были здесь, в библиотеке, разложенные по полочкам, под рукой (если захотеть, она могла бы начать вспоминать родителей, Вики, Хорхе), но, чтобы жить, ей не нужно было листать свое прошлое. Быть другой и в то же время продолжать быть самой собой – потрясающее ощущение.

Дом наполнен тишиной. Она не знала, куда ее перевезли после того, как самолет приземлился в голландском аэропорту Шипхол. Наверное, куда-нибудь под Амстердам. Полет длился час или чуть больше, но и час может показаться бесконечным, если у тебя завязаны глаза и ты не можешь шевельнуться. Однако тело Клары подружилось со временем, и она практически не заметила неудобств.

Ее перевозили как художественный материал. С ней это было впервые. Ну, когда-то, в «Зе Сёркл», когда она была еще подростком, ее связали нейлоновыми веревками, завязали глаза, завернули в мягкую защитную бумагу и засунули в картонную коробку. Это называлось испытанием на неодушевленность, и целью его было внушить будущей картине ее предметную сущность. Но тут все было иначе, потому что речь шла о настоящей перевозке материала. По закону «художественным материалом» считалось любое загрунтованное полотно с навешенными этикетками, даже если его еще не писал живописец. Во всех предыдущих рабочих поездках она летала как пассажир, грунтовку делали уже там, где она выставлялась. Таким образом художник экономил на расходах по транспортировке, страховому взносу за возможное повреждение, а иногда и на уплате таможенных пошлин. Уклонение от налогов картин, которые путешествовали, как обычные люди, а потом расписывались в другой стране, еще не было классифицировано как преступление, и законодательство по этому поводу было крайне необходимо. Но ее перевезли как художественный материал, с соблюдением всех существующих требований.

Она не видела формы десятиместного реактивного самолета, ожидавшего у конца коридора, по которому прошла за человеком в униформе. Внутри салона ее ждал рабочий в оранжевом комбинезоне. Он ни разу не обратился к ней по имени. На самом деле он почти и не говорил с ней (он вообще не говорил по-испански). Он взял ее затянутыми в перчатки руками (с тех пор, как ее загрунтовали, без перчаток никто к ней не прикасался) и помог лечь на покрытую мягким материалом кушетку с поднятой под углом 45 градусов спинкой и буквами «ХРУПКО» по кожаному канту. Подушка для ног тоже была приподнята: из-за этого ей пришлось держать колени согнутыми. Раздеваться (снимать топ и мини-юбку) не пришлось. Наоборот, мужчина завернул ее в еще один пластиковый саван, широкий балахон без рукавов, и украсил предупреждающими наклейками на голландском и английском языках. Он только снял с нее туфли. Восемь эластичных лент пристегнули ее тело к кушетке: одна на лбу, две под мышками, еще одна на талии и четыре на запястьях и щиколотках. Они были удивительно мягкими. Подтягивая их, рабочий постарался, чтобы в таких местах, как правое запястье и щиколотка, этикетки остались снаружи. Он заговорил, только когда надевал на нее маску, очень похожую на те, что раздают пассажирам в самолетах для сна.

– Защитить глаза, – проговорил он.

Это последние слова, с которыми к ней обратились до приземления.

Во время полета был антракт без тьмы: маску подняли, чтобы поднести ей длинную вертикальную линию, врезанную в герметично закрытый пластиковый стакан. Она выпила, хоть жажды и не чувствовала. Сок. Увидела, что снаружи, в салоне и в мире, стемнело. Придерживая стакан так, чтобы она могла пить, рабочий одновременно ощупывал эластичные ленты у нее под мышками, на талии и запястьях, проверяя, не слишком ли они жмут. Этикетки переложили на другую сторону, чтобы избежать длительного трения. Другой рабочий, вооруженный медицинским фонариком, осмотрел ей живот. Немного ослабили центральную ленту. Она не пошевелилась (хотя могла бы это сделать), потому что спокойно могла пребывать в одном и том же положении целый день. Когда все было проверено, на нее снова надели маску.

Приземление она почувствовала, как плод ощущает спуск матери на колесе обозрения. Благодаря этому пришло понимание, что в нас есть нечто неосязаемое, что вкладывает в нас чувство направления, движения вверх и вниз, ускорения и торможения. Сознание стрелы или линии, так сказать. Инерция управляла ею, как властный танцовщик: вперед, назад. Тут быстрая печать колес шлепнула по земле.

– Осторожно… Ступенька… Осторожно… Ступенька…

Когда она сходила по трапу, ее держали под руки. Амстердам дохнул на нее ночным воздухом. Голландия лизнула ей ноги, приподняла края пластикового савана, ласково прикоснулась к животу и теплой спине. Такой прием, полученный от бесстыжей холодной Голландии, пахнувшей бензином и реактивными моторами, показался ей многообещающим. От порыва ветра этикетка на шее дернулась влево.

Они остановились в удаленной зоне аэропорта Шипхол. Декорациями служили мерцающие огни. У подножия трапа ее ждал новый рабочий с транспортной тележкой. Их называли капсулами. Клара раньше видела их, но никогда в такой не ездила. Они состояли из кушетки и крышки. Кушетка была похожа на самолетную, с поднятой спинкой; крышка пластиковая, с дырочками для воздуха и новыми предупреждающими наклейками. Когда крышку опустили у нее над головой, исчезли все звуки, но через пластмассу можно было и дальше смотреть наружу. Маску с нее сняли. Ей было гораздо удобнее, чем в самолете (например, она могла бы вытянуть ноги), но это изменение к лучшему не произвело на нее особого впечатления. Рабочий встал сзади и начал толкать тележку.

Они проехали довольно большое расстояние до линейного здания с низкой крышей, за которым тянулись вверх стройные линии контрольной вышки. Вывеска «Douane, Tarief» сверкала фигурными компьютерными буквами. Фигуры в балахонах, мышцы, нагота, шеи с оранжевыми или голубыми этикетками, безбровые лица, загрунтованная блестящая кожа, волосы всех цветов радуги, гладкие лысые головы, молодые парни и девушки, подростки, дети – прекрасные чудовища ждали под открытым небом в колеблющейся тьме с огнями, канонические, но еще не законченные образы, еще не смоделированные модели (ее внимание привлекло непередаваемое существо в инвалидной коляске, наголо выбритое и загрунтованное, обернувшееся, когда ее провозили, и уставившееся на нее с видом наколовшегося пришельца) ждали в очереди прохождения таможни. Многие из них прибыли в общественном транспорте, иногда без сопровождающего персонала, потому что для их перевозки не требовалась особая аппаратура. Ее заворожило это массовое передвижение картин, увиденное в Голландии. В Испании не было ничего подобного, художественная иммиграция наряду со многими другими ее видами не была там предусмотрена законом. Сколько могли стоить эти картины? Наверное, самая дешевая – не меньше тысячи долларов.

Ее капсула въехала прямо в здание, не ожидая очереди. Помещение было похоже на ангар с лентами транспортеров и длинными столами для таможенного досмотра. Чиновники в синих форменных костюмах поднимали руки и повторяли четкие инструкции. Все было предусмотрено, расписано в законе, продумано, предписано. Ее поставили около одного из столов. Формальности были просты: штампик в декларации, проверка этикеток. Когда открыли крышку, ее обоняние заполонила смесь запахов мужской и женской туалетной воды. Улыбающиеся и молчаливые мужчина и женщина в перчатках под цвет костюмов и с темно-синими беджами на лацканах (служба ухода за картинами, вспомнила она) уже ждали ее. Комната оказалась кабинетом: стол, стулья, два выхода, одна дверь открыта. Кто-то закрыл дверь, и ей на секунду показалось, что она оглохла.

– Как вы себя чувствуете? Хорошо? Меня зовут Бриджит Полсен, моего коллегу – Мартин ван дер Олде. Вы можете встать? Не спешите, торопиться некуда.

Резкий наплыв музыки испанского языка сперва немного ошеломил Клару. Она думала, что с ней и дальше будут обращаться как с простым материалом. Но тут она поняла причину такого внимания. Эти двое работали в службе ухода за картинами, а там всегда старались создать для полотна комфортную обстановку. Она спустила босые ноги на пол – в загрунтованных ногтях отразились лампы на потолке – и без помощи, легко поднялась.

– Спасибо, все в порядке, – ответила она.

– Господин Поль Бенуа, начальник отдела ухода за картинами Фонда Бруно ван Тисха, сожалеет, что не смог встретить вас лично. Он поручил мне поприветствовать вас в Голландии, – с улыбкой произнесла женщина. – Вы хорошо долетели?

– Очень хорошо, спасибо.

– Я плохо испанский, – покраснев, вступил в разговор светловолосый мужчина. – Простите.

– Ничего, – сказала Клара.

– Что-нибудь нужно? Вы чего-нибудь хотите? Желаете что-то сказать?

– Сейчас я хорошо себя чувствую и ничего не хочу, – отчеканила Клара. – Большое спасибо.

– Разрешите? – Женщина приподняла этикетку, висевшую на ее шее.

– Пардон, – произнес мужчина, приподняв ее руку облеченной в перчатку левой ладонью и берясь правой рукой за этикетку с запястья.

– Сорри, – проговорил третий человек (которого она раньше не видела), орудовавший на полу, чтобы поймать этикетку с ее щиколотки.

«М-да, приятно, когда с тобой хоть изредка обращаются как с человеком», – подумала она. Все живые существа в мире и большинство природных и искусственных элементов отвечают на ласковое обращение благодарностью, поэтому Клара не стыдилась своих мыслей. Лазерные лучи заскользили, словно царапины (параллельные красные линии), по прямолинейным штрих-кодам всех трех этикеток. Во время этого осмотра она неподвижно стояла и улыбалась, украдкой поглядывая на женщину: Клара решила, что она симпатичная, но накрашена в слишком темных тонах. Кроме того, она перестаралась с румянами, и казалось, будто ее отхлестали по щекам.

Потом ее раздели: стянули через голову толстый полиэтиленовый балахон, сняли топ и мини-юбку. Лампы потолка отразились на ее теле, будто угри из света.

– Чувствуете себя хорошо? Голова не кружится? Не устали?

Измеряя ей пульс осторожными, как пинцет, пальцами, женщина упражнялась в своем заученном на курсах «Берлиц» испанском. В паузах из смежной комнаты до Клары доносились отзвуки вопросов на другом языке. Получили еще какой-то материал? Кто бы это мог быть? Ей бы хотелось его увидеть.

Они сменили инструмент и просканировали ее чем-то похожим на гудящие сотовые телефоны. Она решила, что они проверяют, не повреждена ли она. Подмышки, бока, ягодицы, бедра, подколенки, живот, лобок, лицо, волосы, руки, ноги, спина, копчик. Инструменты ее не касались – какие-то красноглазые сверчки пели одну ноту, плавая в двух сантиметрах от кожи. Она помогала им, поднимая руки, открывая рот и разводя ноги. В секундном наплыве паники она подумала: что же будет, если в ней найдут какой-нибудь недостаток? Вернут ее, откуда взяли?

К группе присоединился еще один мужчина, но он стоял в стороне, рядом с дальней дверью, опершись о стену и скрестив руки, как будто ждал, чтоб другие закончили и настала его очередь. У него были платинового цвета волосы, волевой подбородок и зеркальные очки. Он стоял с видом выведенного из себя арийца и, наверное, таковым и был. Клара заметила на его лацкане красный бедж: это был охранник. «Надо запоминать: синий бедж – уход за картинами, красный – служба безопасности, искусство – бирюзового цвета…»

– Готово, – сказала женщина. – От имени Фонда Бруно ван Тисха счастливого вам пребывания в Голландии. Если у вас появятся какие-нибудь вопросы, какие-то проблемы, что-нибудь понадобится – пожалуйста, обращайтесь. Для связи с отделом ухода у вас будет телефон. Звоните в любое время дня и ночи. Наши коллеги будут рады помочь вам.

– Спасибо.

– Сейчас мы передаем вас персоналу службы безопасности. Должна предупредить: охрана с вами разговаривать не будет, поэтому не теряйте времени на вопросы. Но к нам вы всегда можете обратиться.

– А искусство? – спросила она.

Эти обыкновенные слова имели поразительный эффект. Зрачки женщины расширились; мужчины обернулись к Кларе и развели руками; даже охранник изобразил улыбку. Заговорила женщина:

– Искусство?… Ах, искусство что хочет, то и делает. Искусство всегда само по себе, никто из нас не знает и не может знать, что у них на уме.

Кларе вспомнилось долгое молчание по телефону во время натяжки и пункты подписанного контракта.

– Понятно, – сказала она.

– Нет-нет, – неожиданно возразила женщина. – Вы никогда этого не поймете.

Ей дали полиэтиленовые калоши, которые она, не теряя времени, натянула. Она была не повреждена, и нечего было портить все в последний момент. Потом они снова надели на нее полиэтиленовый балахон. Она обратила внимание, что топ и мини-юбку не вернули, но какое это имело значение. Балахон мягко облегал голое тело. Охранник пошел вперед, и Клара медленно зашагала за ним, шурша пластиком при каждом движении. Они вышли через дальнюю дверь. Когда она проходила смежную комнату, ей показалось, что она увидела на одно короткое, как взмах ресниц, мгновение нагого старика с загрунтованным телом и желтыми этикетками. Глаза у старика блестели. Ей хотелось бы задержаться на минутку и познакомиться с ним, но охранник бесстрастно шагал вперед. Вскоре они вышли в тихую зону частной парковки. В предназначенной для ее перевозки машине места было более чем достаточно. Это был темный фургончик с одной дверью сзади и двумя впереди. В задней части окон не было, так что полотно было защищено от нескромных взглядов. Сиденья сзади снимались, и оставлено было только одно из них, так что простору еще добавилось. Клара могла бы вытянуться на полу во весь рост, не коснувшись ногами водителя, но затянутые в перчатки руки охранника привязали ее четырьмя ремнями безопасности, выросшими по бокам кресла, так что она не могла даже оторвать спину от сиденья.

Поездка была короткой, словно сон. Через переднее стекло проносились зеленые прямоугольники с указателями: «Амстердам», «Хаарлем», «Утрехт»; стрелки; линии; фосфоресцирующие сигналы. Ночь была разлинована столбами электропередач или телефонных проводов, отражавшими свет мелькавших мимо фар машины. Сотрудник службы безопасности вел молча. Скоро она заметила, что ехали они не в Амстердам. Увиденные на выходе из аэропорта Шипхол огни редели, что, несомненно, означало, что они куда-то свернули. Вокруг были поля. В желудке зашевелилось что-то ледяное. На минуту на нее нахлынули нелепые предположения. Может, они едут в Эденбург? Мэтр примет ее прямо сегодня? А что, если все это пустые мечты и писать ее будет не ван Тисх, как она воображала себе с той самой поры, как узнала, кто берет ее на работу? Она упрекнула себя за этот лихорадочный бред. Хорошая картина не должнаиспытывать эмоций. Она слишком опытна. Господи, ей уже двадцать четыре, она начинала работать в «Зе Сёркл», и Брентано трижды писал ее. «Тебе не кажется, что восемь лет работы – слишком много, чтобы снова попадать в расставленную нервами ловушку? Нет, не говори: «Я постараюсь успокоиться. Ты должнадержать дистанциюс происходящим». Как там говорила Мариса Монфорт? Будь как насекомое. Как человек, забывший свое имя. Льняной холст, сотканный из белых линий. Кто-то когда-то сказал, что воспоминания – это линии на белой бумаге: сотрем же их, будем другими, не будем».

Когда она заметила, что фургончик сбавляет скорость, то не могла бы сказать, сколько времени они в пути. В свете фар виднелись чахлые деревья. Тропинка. Мимо проскользнули тележки, грабли, ведра – инвентарь, напомнивший ей летние развлечения отца в Альберке. Охранник остановил машину перед забором. Вышел, открыл решетку, вернулся к фургону и загнал машину за ворота, припарковался и расстегнул ремни Клариного сиденья. Ступив обутой в полиэтиленовую калошу ногой на гравийную дорожку, Клара поняла, что это, конечно, не Эденбург. Но и на другой город тоже не было похоже. Фары выхватывали из темноты что-то вроде огорода. Было видно, что и слева, и справа ночь не кромешная, а обжитая, пронизанная линиями, которые, вероятно, означали дома или заводы, а может быть, какой-нибудь аэропорт или деревушку. Было свежо, и ветер дергал Клару за края балахона. Светил месяц из кривой обрезанной проволоки. Она различила запах: леса и застоявшейся воды. Этот аромат земли сосредоточился у нес во рту так, что его можно было смаковать. Она отвела прядь волос с лишенных ресниц глаз. У нее в ногах чернела на гравии точеная тень.

Охранник подождал се, и они вместе прошли в дом – небольшой, одноэтажный, с деревянным крыльцом и каким-то неопределенным видом, будто, чтобы начать жить, он ждал ее приезда. Сверчки высвистывали ночную азбуку Морзе. «Когда рассветет, тут, наверное, будет очень красиво, но сейчас немного страшновато», – подумала она. Они поднялись по короткой лесенке, и от стука ботинок охранника по деревянным доскам ей вспомнился фильм «ужасов», который она много лет назад смотрела с Габи Понсе.

Блеснули ключи. Внутри дома пахло освежителями для ванной. Справа была маленькая прихожая и ступеньки, слева – закрытая дверь. Все выключатели были у входа, Клара сразу заметила это. Охранник нажал на них, комнаты осветились, и за ступеньками стало видно белые стены, некрашеные деревянные двери, зеркало в полный рост в подвижной раме и пол из белых деревянных плашек – наверное, часть гостиной. Потом она увидела, что такой паркет во всем доме. Черные линии стыков и белый цвет дощечек придавали полу вид разлинованной бумаги или расчерченных линий перспективы для набросков ракурсов. Закрытая дверь слева вела в простенькую кухню. Вторая часть гостиной тянулась через весь дом за кухней. Диван, выцветший (когда-то красный?) ковер, маленький комод на три ящика с телефоном и еще одно зеркало в полный рост – вот и вся мебель. Расположенные друг против друга, оба зеркала создавали бесконечность. На стене единственное украшение – среднего размера фотография в рамке. Кстати, очень странная фотография. На черном фоне – голова и туловище стоящего спиной мужчины. Темные, хорошо подстриженные волосы и пиджак настолько сливались с окружающим полумраком, что видны были только уши, полумесяц шеи и край воротника рубашки. Кларе она напомнила живопись сюрреалистов.