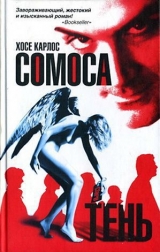

Текст книги "Клара и тень"

Автор книги: Хосе Карлос Сомоса

Жанр:

Прочие детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 32 страниц)

Справа была спальня – просторная комната с матрасом на полу, ни шкафов, ни тумбочек. Матрас небесно-голубого цвета. Дверь в ванную, подготовленную для гипердраматической работы. За дверью пара халатов.

Охранник просто прошелся из одного конца дома в другой. Казалось, он не показывает ей это место, а сам осматривает его. Разглядывая ванную комнату, Клара заметила тень у себя за спиной. Это был охранник. Ни слова не говоря, он нагнулся и начал поднимать прикрывавший ее полиэтилен. Она поняла, чего он хочет, и подняла руки, чтобы помочь. Мужчина снял с нее полиэтилен, свернул его и спрятал в сумку. Потом снова присел, снял с нее калоши и убрал туда же. А потом ушел с сумкой под мышкой. Она слышала его шаги по деревянному полу, стук двери, лязг замка. Прислушиваясь к удаляющемуся звуку мотора, она глубоко вдохнула. Вышла из спальни, выглянула в одно из окон, выходивших на фасад дома, и успела заметить, как циркули света прочертили в темноте параллельные прямые. Потом – чернота.

Она была одна. Нагая. Но чувствовала себя нормально.

Она поднялась по ступенькам в прихожую и осмотрела дверь. Закрыта. Попробовала окна – с тем же результатом. Она проверила окна по всему дому и заднюю дверь, которая обнаружилась в гостиной, и убедилась, что без ключей ничего не открыть. Тогда она подумала по-другому: ее не заперли, ее спрятали.Она была не одинокой, а единственной.

Единственная, спрятанная в закрытом доме.

Она – ценный предмет.

Клара отправилась в гостиную и подошла к телефону. Беспроводной. Подняла трубку. Полная тишина. Рядом с аппаратом она заметила синий прямоугольник – визитку с номером. Скорее всего это номер отдела ухода за картинами («Можете звонить в любое время дня и ночи»), но какой от него прок, если телефон не работает. Она поискала провод и без труда обнаружила его в глубине накладной пластинки. Попробовала еще раз, наугад набирая номер, – трубка не подавала признаков жизни. Тогда она набрала номер с карточки. Когда палец коснулся последней кнопки, послышался сигнал звонка. Ах вот как, телефон работает когда как. Она прервала звонок. Сразу стало понятно, в каком она положении.

Можете звонить нам, но только нам.

Конечно.

Она оглядела всю эту тишину, всю пустоту разлинованного пола. Дом был такой же нагой и безликий, как она. Она провела руками по невероятно мягким загрунтованным бедрам и по жестким этикеткам, привязанным к телу, и огляделась по сторонам. Надо было начинать с нуля, и вот она здесь, в начале всего,отшлифованная, гладкая, сведенная к минимуму выразительности, помеченная этикетками.

Так как делать было нечего, она подошла к одному из зеркал.

И тогда поняла, что ее фигура – всего лишь пучок линий.

Над ней склонилось угловатое, изнуренное лицо отца: искаженный близостью величественный нос, большие квадратные очки, в стеклах которых она видела продолговатую копию себя самой. Он заговорил голосом, похожим на запись из далекого прошлого:

– Что за унылая жизнь, что за жизнь, я и впрямь не понимаю, зачем я родился, а ты понимаешь? Мне хотелось бы иметь цель, стремиться к чему-то, как ты, чтобы понять, зачем я родился, а еще важнее, зачем я исчез, дочка, какая тоска, почему я ушел, когда был еще молод и до конца тебя не знал. Я хотел бы знать, почему я так рано оставил тебя, почему я уже не могу жить рядом с тобой. Может быть, все это, эта горькая разлука, для того, чтобы ты подготовилась, потому что тебя ждут кинокамеры, спектакль вот-вот начнется, сценарий написан, огни… Смотри, какие яркие огни… Все для тебя, моя красавица-дочка. И смотрящие на тебя, не сводящие с тебя глаз лица: режиссер, продюсер, гример… Ну же, выходи на сцену. Я смотрю на тебя, смотрю, я уже не могу закрыть глаз. Я должен смотреть на тебя всегда, доченька.

Отец высовывал язык и несколько раз подряд облизывал верхнюю губу. Но язык был малюсеньким и прямолинейным и мелькал с головокружительной быстротой.

Когда Клара проснулась, она была на грани слез, а может, она уже и плакала: трудно проверить, так ли это, если слез, которые могли бы выдать ее, просто нет. Она ясно помнила свой сон, но не знала, что он мог бы значить. Отец снился ей часто, его фигура никогда не покидала ее сознания и наведывалась к ней очень пунктуально. Дядя Пабло как-то признался ей, что ему он тоже снился. Он объяснял это просто тем, что брат умер. «Мертвым только и дела, что приходить к нам во сне», – говорил он. И добавлял, что единственно возможная вечная жизнь – это жизнь в снах других людей.

Она лежала в спальне, на матрасе, в грязном свете зари. Приподнявшись на локтях, она поглядела на белизну стенной штукатурки перед собой и на линии дощечек на полу. Она все еще была нага, с этикетками, но ни отсутствие одежды и постели, ни эти три привязанные к ней картонки не смогли помешать ей хорошенько отдохнуть. Клара уселась на матрасе, спустив ноги на пол, и задумалась, что же ей делать дальше.

Тут послышались голоса.

Они доносились из гостиной. Пришедших было по крайней мере двое, говорили по-голландски. Смеялись, обменивались восклицаниями. Наверное, ее разбудил шум, когда они вошли.

Она решила, что это не могут быть сотрудники отдела ухода за картинами или охраны. Может быть, это рабочие пришли что-то устанавливать или уборщики (какой бред). Или может быть, это первая гипердраматическая репетиция, какая-нибудь импровизированная сцена, которую для нее готовят. Или сам художник, тот, который ее нанял, пришел с группой своих помощников, чтобы лично испробовать материал.

Как бы там ни было, надо приготовиться.

Она вошла в ванную, помочилась (мочевой пузырь был полнешенек, но раньше она почти этого не замечала) и тщательно протерла кожу влажными бумажными салфетками. Потом плеснула в лицо водой, поправила волосы (излишние хлопоты – лицо и так было чистым и сверкающим, волосы в отличном виде) и на какое-то мгновение замечталась о платьях, цветах, украшениях, о том, как показаться незнакомцам, о костюмах, которые шли ей или не шли, пока не вспомнила, что она не дома, а в каком-то неизвестном месте в Голландии, и что в любом случае она – загрунтованное полотно с этикетками и должна показаться так, как есть, кем бы ни были ее посетители. Она глубоко вдохнула, прошла через спальню и открыла дверь.

Между входной дверью и гостиной сновали двое мужчин.

Один из них, постарше, сгибался под тяжестью клеенчатой сумки и, пройдя мимо, не обратил на нее никакого внимания. У него были жидкие волосы, грязная футболка и джинсы. Руки были слишком длинными, волосатыми, почти как у обезьяны. Глаза за толстыми стеклами очков казались застывшими в янтаре насекомыми. Но больше всего Клару заинтриговал бирюзовый бедж, прицепленный к складке на футболке. Работник искусства – с дрожью подумала она. Это первый увиденный ею человек избранного круга. Она задержала дыхание, как верующий в присутствии великих патриархов церкви. Работник отдела искусства Фонда ван Тисха, вот это да, помощники Мэтра и Якоба Стейна. Не такими она их себе представляла, не с такими заурядными чертами и немного обтрепанным видом, но при виде беджа ее сердцебиение усилилось.

Второй мужчина выглядел очень молодо. Он только что поставил на ковер какую-то сумку и принялся открывать жалюзи на задних окнах, окрашивая гостиную в цвет зари. Потом сказал что-то по-голландски и обернулся. При этом он увидел Клару на пороге. И принялся ее разглядывать. Она слегка улыбнулась, но подумала, что представления неуместны. В этот миг старший мужчина поставил сумку на пол, потер руки и тоже заметил ее. Оба уставились на нее.

– Так, так, так, – сказал молодой по-испански и подошел поближе.

Высокого роста, смуглая кожа, черные вьющиеся волосы, стриженные под гребенку. Его лицо показалось Кларе очень симпатичным: с густыми, но четко проведенными линиями бровей, штрихами бакенбард, усами и бородкой, как в фильмах про мушкетеров. На нем красовались африканские ожерелья, серьги, браслеты и кожаные фенечки. Значки на жилетке составляли целый компендиум лозунгов на голландском языке. Рядом с ним старший мужчина выглядел сгорбленным слугой демонического профессора. Большего контраста между ними быть не могло.

Они обменялись парой фраз на голландском, показывая на Клару. Она стояла в дверях спокойно и неподвижно, ничуть не пытаясь прикрыть тело.

Когда короткий диалог завершился, молодой засунул руку в карман джинсов и достал оттуда какой-то предмет. Что-то вроде кусачек с кривыми, очень острыми зубьями. И, улыбаясь, подошел к ней. Клара инстинктивно отступила.

– Если берешь новую вещь, первым делом нужно, – проговорил он по-испански, но с музыкальным латиноамериканским акцентом, поднося кусачки к Клариной шее, – снять с нее этикетки. К ее ногам упали одна за другой: шлеп, шлеп, шлеп – все три желтые картонки.

Клара напрягла живот, чтобы Герардо мог провести восьмую вертикальную линию рядом с ее пупком. Герардо был в резиновых перчатках, а на шее у него висел фломастер, которым он проставлял у Клары на коже номер цвета. Он почти не касался ее, когда писал. Сейчас он взял фломастер и нарисовал под восьмой линией арабеску, бабочку: 8. Потом снял перчатки и включил таймер.

Они занимались этим все утро. Клара лежала на спине на комоде у одного из окон, руки под головой, сведенные вместе ноги свисают книзу. Она была немного удивлена. Она всегда считала, что техника письма у художников Фонда очень импульсивная, еще более импульсивная, чем манера Бассана или Вики, однако эти двое медленно и терпеливо пробуют оттенки на ее теле. Наносил краску Герардо: открывал баночку, указательным пальцем брал немного краски, проводил у нее на животе линию и записывал под линией номер. Проведя три-четыре линии, он включал маленький таймер и оставлял ее одну, ожидая, пока высохнут краски, разные оттенки розового. Потом он возвращался, открывал другую баночку, и все повторялось.

Они не говорили ей, как их зовут: она прочитала имена рядом с фотографиями на бирюзовых беджах. Молодого звали Герардо Уильяме. Старшего – Юстус Уль. Клара решила, что они просто помощники главного художника. Герардо очень хорошо говорил по-испански, правда, с некоторым английским акцентом. Она подумала, что, наверное, он колумбиец, а может, перуанец. Ульс ней не говорил, и его взгляды и обращение с ней были гораздо более неприятными, чем отношение Герардо.

В окне, между солнцем и Клариным телом, билось в стекло какое-то насекомое: линия его тени отпечаталась на ее абсолютной наготе дефисом.

Зазвенел таймер, и вернулся Герардо.

– Когда мы выберем оттенок, сделаем пробу на все тело, – сказал он, выбирая и открывая следующую баночку. – .Используем пористую сетку, так быстрее. Ты уже пользовалась пористой сеткой?

– Да.

– А, – улыбнулся он, – я забыл, что работаю с профессионалом.

– Никакой я не профессионал, но я уже несколько лет в…

– Не разговаривай… Подожди минуточку. Вытянись. Руки над головой, соедини ладони, будто ты стрела. Вот так.

Она почувствовала, как скользит по животу холодный палец. Потом фломастер. Если закрыть глаза, можно угадать цифру по ощущениям на коже: поворот, линия, пауза. Когда он писал, его локоть иногда задевал ее лобок.

– Ты из Мадрида, да? – спросил Герардо, сосредоточенно открывая крышку очередной баночки с краской. Она кивнула. – Я никогда не был в Мадриде. В Испании я был только в Барселоне. Надо будет как-нибудь съездить в Мадрид.

– А ты откуда?

– Я? Отовсюду понемногу. Я жил в Нью-Йорке, в Париже, сейчас в Амстердаме…

– Ты просто хорошо говоришь по-испански.

Несмотря на напряженную позу, которую приходилось держать на комоде, она увидела, как он поднял бровь, изображая скромность. «Обожает, чтобы его хвалили», – подумала она.

– Дружочек, я все делаю хорошо.

Клара восприняла это заявление всерьез.

– Вот как, – сказала она.

– Ну, на самом деле мой отец родом из Пуэрто-Рико… Эта дурацкая баночка никак не хочет открываться. Скромняга.

Она улыбнулась. «Но какая же баночка устоит перед д'Артаньяном?» – пронеслось в голове. Он хмурил лоб, краснел от натуги, корчил мины. Бицепсы раздулись, как шары.

– Фух, наконец-то, – Он окунул палец в краску (телесно-розового цвета, как и все остальные, разницу было трудно заметить) и снова заговорил с ней: – Ты раньше бывала в Амстердаме?

– Да. – Она вспомнила свою поездку с Габи Понсе несколько лет назад – приключение с рюкзаками и поношенными ботинками. – Я видела несколько работ ван Тисха в «Стеделике».

Она почувствовала полосу холодной краски: первую в новом ряду под пупком.

– Нравится тебе ван Тисх? – спросил Герардо.

Палец застыл на животе. «Мелькнула в его глазах насмешка, или мне почудилось?»

– Не то слово. Я считаю его гением.

– А теперь помолчи. Вот так… Все. Полежи немного, пока они высохнут, о'кей?… Какой хороший день. Знаешь, где мы? В одном из домиков, которые Фонд использует для работы с полотнами. Он находится к югу от Амстердама, рядом с городом Верден, совсем близко от Гоуды. Ну, знаешь Гоуду? Сыры – объедение. Знаешь этот район? – Клара покачана головой. – Тут к югу есть красивые озера, их стоит посмотреть. – Он засмотрелся в окно, а потом сказал нечто, что ее удивило: – Там среди деревьев – чудесный вид. Покрасить бы тебя в телесный и светло-розовый цвет, и ты бы божественно смотрелась между деревьями. – Он указывал куда-то, но Клара из своего горизонтального положения не могла ничего увидеть.

– Меня будешь писать ты? – спросила она.

Ей понравилась его открытая улыбка в ответ на ее вопрос. Может, рот у него и великоват, но в улыбке светилась чистая радость.

– Дружочек, я только помощник,на бедже все написано. Юстус тоже помощник,но старший.На фотографии мы только часть фона. А на пресс-конференциях даже не появляемся рядом с великими…

– Меня будет писать ван Тисх?

Герардо снял перчатки и бросил их в сумку. Когда он отвечал, лица Клара не видела.

– Всему свое время, дружочек. Нетерпеливость картине не к лицу.

В этот момент что-то стряслось. Пришел Уль и начал сердито и горячо выговаривать Герардо. В его словах слышалось недовольство. Парень покраснел и отступил назад. Ей показалось, что Уль любит покомандовать и, наверное, ругает своего помощника зато, что тот слишком много с ней говорит, ведь она всего лишь полотно. Потом Уль обернулся и посмотрел на тело Клары на комоде. В ответном взгляде Клары читалось беспокойство. Ей ужасно не нравился осмотр, проводимый этими глазами, скрытыми далеко в глубине стеклянного туннеля очков. Он поднял палец, словно нож, и поднес к ее животу. Она решила не двигаться ни на миллиметр, если ей этого не прикажут. Напрягла мускулы и застыла в ожидании. «Какого черта он задумал?»

Она почувствовала, как шершавый палец Уля пополз по ее загрунтованной коже. Перчаток на нем не было, он первый касался ее голой рукой. Палец провел нисходящую линию. Клара не знала, был ли в этом каком-то смысл, или он просто задумался. Палец обвел кругом ее половые губы, и она не смогла удержаться и шевельнулась. Палец рисовал невидимые линии. Ощущение не то чтобы возбуждало ее, но поддразниваловозбуждение. Она напрягла мышцы живота, но не двинулась с места. Палец поднялся выше и написал горизонтальную восьмерку (или знак бесконечности) вокруг ее грудей. Поднялся выше, к шее, прошелся по подбородку. Она не дышала. Палец остановился, коснувшись рта, развел губы. Клара помогла ему, послушно разведя зубы. Неприятный гость нащупал ее язык. А потом, будто уже проверил все, что хотел проверить, убрался восвояси.

Ее оставили одну. Она слышала, как они беззаботно болтают на крыльце.

В чем смысл этого обследования Уля? Хотел оценить фактуру ее кожи? Вряд ли. Во время осмотра ей было довольно неловко.

Когда зазвенел таймер, в поле ее зрения вернулся Герардо в новых резиновых перчатках и взял новую баночку с краской.

– Юстус тут начальник, – шепнул он. – Он немного странный, ты сама увидишь. Что у нас теперь? Ах да, оттенок тридцать шесть.

В полдень ее позвали обедать. На столе на кухне стоял подносик, затянутый пленкой, как в самолетах. На нем был сандвич с курицей и зеленью, йогурт, сок марки «Ароксен» и пол-литра минеральной воды. Обедала она в одиночестве (они решили поесть на крыльце), босая, нагая, с забором из двадцати пяти пронумерованных линий розоватого телесного цвета на животе. После быстрого визита в туалет вечер продолжался без перебоев. На ней нарисовали еще сорок линий, теперь уже на спине. Календарь потерпевшего кораблекрушение. Последние линии карабкались по изгибу ягодиц. Они уходили, возвращались, чтобы проверить результат, иногда фотографировали. Клара пыталась уговорить себя, что это все вступление, что на следующий день все будет по-другому. Она не хотела признать, что первый день работы в Фонде принес ей разочарование.

В один прекрасный момент стемнело. А она еще так и не видела окружающего пейзажа.

– Сегодня ночью не мойся и линии ничем не прикрывай, – сказал ей Герардо. – Ляжешь на матрасе на спину, рядом поставишь таймер. Он будет звонить каждые два часа. Как зазвонит – ты переворачиваешься, будто оладушек.

– Ага, ладно.

– Завтра рано утром мы снова придем.

– Ага.

– Ужин на кухне. И не забудь: услышишь таймер, раз – и переворачиваешься. – Он сделал жест руками.

– Как оладушек, – согласилась Клара.

– Точно.

Когда он улыбался, глаза Герардо блестели. Уль позвал его. Парень быстро исчез.

Это случилось среди ночи, после второго звонка таймера.

Лежа на матрасе на животе, Клара очнулась от неглубокого сна. Пока она переворачивалась, ее сонным глазам показалось, что цвет темноты изменился.

Все произошло очень быстро, в мгновение ока. Она повернула голову и посмотрела в сторону находившегося слева окна. Видны были только тени, линии деревьев и ветвей, но она была уверена, что всего секунду назад эти тени были другими.Она приподнялась, локти погрузились в матрас. Задержала дыхание. Прислушалась. Под окном слышались шаги в траве? Наверняка сказать было трудно, потому что под порывами ветра деревья стегали друг дружку.

Она вгляделась в полумрак. Посмотрела на свои голые ноги, вытянутые параллельными линиями. В комнате было всего три предмета: она, таймер и матрас. Таймер отсчитывал секунды за ее спиной.

Она поднялась и робкими шажками подошла к окну. Полнейшая темнота. «Невероятно, как страшно в такой темноте за городом», – подумала она. Ее кожа хотела затянуться сеткой страха, но гладкая грунтовка не давала ей покрыться пупырышками. Окно – целый мир черных линий. Она придвинулась к стеклу. Перед ее глазами за долю секунды проплыло желтолицее чудовище, но она знала, что стекло отразит ее, и не испугалась.

Снаружи никого не было, или по крайней мере она никого не увидела. Снова прислушалась. Ветер шевелил ветки.

Она прикрылась руками, защищая свое тело, и вернулась к матрасу. Легла на спину. Сердце стучало в ушах, как молоток.

Она вспомнила вечер, когда вышла из дому, направляясь на грунтовку. Только что испытанное чувство походило на тогдашнее, но было гораздо сильнее.

Ей показалось, что кто-то подглядывал за ней через окно как раз перед звонком таймера.

Кто-то, кто был снаружи, в ночи, и следил за ней.

●●●

В круге – ужас.

С угрожающей медлительностью возвращаются к жизни «Монстры» из Музея современного искусства.

Девушку, плавающую в стеклянном бассейне с грязной водой, зовут Рита. Ей оказывают помощь первой, потому что нагрузка у нес немалая: шесть часов в день изображать органические отходы с волосами, запутанными в пластмассах и нечистотах, – работа непростая. Эту картину купила одна шведская фирма, и месячная плата за аренду сделала возможным невозможное: Рита каждый день ныряет в клоаку с дерьмом и при этом чувствует себя счастливой. В свободное время она даже, так сказать, «выходит в общество» (хоть и жалуется, что запах из волос не выветривается). Сейчас она восстанавливает дыхание на поверхности и ждет, пока снизится уровень воды. Ее лица не видно, но мы видим, как ее длинные ноги колышутся, словно белесые водоросли. А если она жалуется на волосы, пусть посмотрит на Сильви. Сильви Гейлор – «Медуза», картина маслом, оцененная больше чем в тридцать миллионов долларов с астрономической цифрой месячной арендной платы. Все это потому, что десять окрашенных в ультрамарин живых гадюк, извивающихся у нее на голове, надо кормить и довольно часто менять. Длиной они в руку взрослого человека и зажаты в тонкий корсет из проволоки в форме волос, который позволяет им шевелить только головами и хвостами. Змеи в принципе в искусстве не разбираются и очень нервничают, если их заставляют шесть часов в день терпеть зажимы на чешуе. Некоторые дохнут на голове у Сильви, некоторые извиваются в сумасшедшей ярости. Организации по охране природы и общества защиты животных подавали в суд и ставили пикеты перед дверями музеев и галерей. Они уже стали старыми знакомыми и по сравнению с группами, протестующими против других картин коллекции, кажутся малочисленными и безобидными. Но о бедной Сильви никто не думает. Конечно, Сильви платят, но каких денег хватит, чтобы заплатить за ее бессонницу, за странное отвращение, мешающее ей причесываться, или за это замогильное ощущение, которое накатывает на нее иногда, когда она говорит, смеется, ужинает в ресторане или занимается любовью, и от которого ей кажется, что кто-то гладит ее по волосам, или щиплет соски, или царапает ее пальцами, лишенными ногтей?

В десяти метрах за Сильви – Хиро Надей, окрашенный в охристые тона старик-японец, держащий в правой руке цветок, маленький жасмин. Хиро пережил Хиросиму, ему шестьдесят шесть лет. Когда его город взорвался, превратившись в атомный ад, ему было пять, он был в саду, на заднем дворе своего дома, и держал жасмин в этой самой руке. Его вытащили из-под обломков почти без единой царапины. Труднее всего было заставить его открыть сжатую в кулак правую руку. Он разжал ее через месяц: от цветка остались одни клочья. Два года назад ван Тисх узнал об этой истории и пригласил его сделать небольшую картину. Господину Надей идея понравилась: он вдовец, живет один и хочет замкнуть круг жизни, умерев так, как должен был умереть в тот ужасный момент. Картину под названием «Сжатая рука» продали одному американцу. В противоположном конце зала Ким, молодой филиппинец, агонизирует на последней стадии СПИДа. Его выставляют в кровати окрашенным в смертельно-бледные цвета, в открытую кость руки, словно шип, воткнута игла с внутривенной сывороткой. Дышит он тяжело, иногда ему даже требуется кислород. Это шестнадцатый дублер картины, само существование которой превращается в искусство, картины, которая будет длиться столько, сколько продлится человеческая трагедия. Конечно, выставляется он не ради денег. Как и все ого предшественники, Ким хочет умереть как произведение искусства. Хочет, чтобы его смерть что-то значила. Желает помочь картине продлиться во времени именно для того, чтобы она не длилась во времени. Стейн смог выразить все это гениальной фразой (он мастер на такие сентенции): «Последняя стадия» – первая в истории искусства картина, которая станет прекрасной, когда прекратит свое существование. Рядом с «Последней стадией» выставляется «Кукла». Восьмилетняя картина Дженнифер Холли, окрашенная в розовый цвет, стоит в черном платье и качает на руках куклу. Но кукла эта живая, у нее вид одного из тех тощих зародышей с похожим на черную виноградину животом, которые высовывают голову из канавы третьего мира. Однако то, что кажется ребенком, – взрослый человек, полотно по имени Стив, карлик с ахондроплазией. Стив обнажен, окрашен в темные тона, он плачет и крутится на руках у Дженнифер. Дальше – раскачивается на своем эшафоте повешенный. Рядом с ним подверженные пыткам девушки. Едкий, вызывающий слезы запах идет от «Гитлера», одетого в сшитые шкуры мертвых зверей. Умственно отсталые в костюмах бизнесменов радуются цветам своих галстуков и бриллиантовым капелькам стекающей по ним слюны. Сегодня, во вторник, 27 июня 2006 года, невероятную выставку посетили четыре тысячи человек. Из-за медлительности кордонов безопасности впустить всех, кто ждет в длинной очереди за ступенями Музея современного искусства, невозможно. Тем, кто не сможет увидеть экспозицию, придется вернуться завтра. Рабочий день «Монстров» заканчивается. Картины, наделенные мозгами, сознанием, конечностями и лицами, способны порадоваться этому и обмениваются приветствиями с соседями. Настал момент отдыха. Но в сторону круглого подиума в центре зала не смотрит никто.

В круге – ужас.

Там настоящие «Монстры».

Под скрип крана окружающее их защитное стекло поднимается. Пять человек техперсонала и столько же охранников ждут у подножия огромного подиума. Стекло тяжелое, герметичное, на то, чтобы его полностью поднять, уходит минута. Это прозрачный цилиндр толщиной пятнадцать сантиметров, покрытый такой же крышкой. В первые месяцы выставки этой крышки не было. Все думали, что трехметровой пуленепробиваемой преграды будет достаточно для их охраны. Но во время выставки в Париже в январе 2006 года один из посетителей кинул в них дерьмом. Своим собственным, потом он в этом признался, он принес его в кармане, и его не обнаружили ни металлодетектор, ни лента с рентгеновскими лучами, ни портативный допплер, ни программы визуального анализа, которые проверяют оттопыренную одежду, животы беременных и детские коляски. В XXI веке, прокомментировал происшедшее один из журналистов, все еще можно совершить теракт с помощью дерьма. Как знать, может быть, в XXII это будет уже невозможно. Экскременты, ловко брошенные из первого ряда зрителей, стоявшего у защитного шнура, описали в воздухе параболу. Но злоумышленник не попал: они отскочили от края стекла и разлетелись на головы публике. «Не бывало ли с вами так, – вопрошал читателей тот же журналист, – что во время посещения Музея современного искусства у вас такое ощущение, будто вам попали в глаза дерьмом?» Что-то в этом роде.

С тех пор у защитного ограждения вокруг братьев Уолден есть крыша.

– Ну как, Губер?

– Ничего, Арнольд, а ты?

– Неплохо, Губер.

Серые выставочные костюмы обоих братьев легко расстегивались с помощью скрытой сзади молнии. Нагими Губертус и Арнольдус Уолден походили на двух огромных борцов сумо, которых деловито обхаживают тренеры. Рабочие надевали на них халаты с их именами, и они завязывали их на своих необъятных животах размером с планету, которые отбрасывали тень на малюсенькие депилированные половые органы, похожие на перепелиные яйца.

– Когда-нибудь перепутаете халаты, и цена на картину понизится.

Рабочие хором засмеялись шутке, потому что получили приказ ни в чем не перечить.

– Дай-ка мне вату, Франц, – сказал Арнольдус. – А то трешь меня так нежно, будто я твоя мамочка.

– Вам снова звонил господин Робертсон, – сообщил им один из помощников.

– Он каждый день нам названивает, – с издевкой заметил Губертус. – Все еще хочет сделать про нас кино с этим американским писателем, который получил Нобеля.

– Он – новый интеллигент, –сказал Арнольдус.

– Заботится о нас.

– Он нас любит.

– Он хочет нас купить,Арно.

– Я так и сказал, Губерт. Франц, плесни мне еще растворителя на спину! От краски все чешется.

– Этот старый сукин сын интересуется нами только потому, что хочет купить.

– Да, но Мэтр не продаст нас этой сволочи.

– А может, продаст, откуда нам знать. Предложения у него интересные, правда, Карл?

– Думаю, да.

– «Думаю, да». Слышал, Арно?… Карл «думает, да».

– Осторожно с первой ступенькой…

– Да знаем уже, придурок. Ты что, новенький? Только попал в отдел по уходу?… Мы-то не новенькие, козел.

– Мы старенькие. Мы вечные.

С девочки Дженнифер Холли уже сняли платье. На ней была только пара белых носочков с нарядными помпонами (Стива, модель с ахондроплазией, увозили в коляске). Несколько рабочих терли блестящее тельце Дженнифер смоченной в растворителе ватой. Когда Уолдены прошли рядом с ней, Губертус попытался изобразить реверанс, но смог только наклонить голову над тройным подбородком.

– До встречи, моя девственная сказочная принцесса! Волшебных тебе сновидений!

Девочка повернулась к нему и жестом послала подальше. Улыбка Губертуса осталась неизменной, но пока он покачивался, как накренившееся судно, плывя в сторону выхода, его глаза сощурились так, что взгляд превратился в пару темных тире.

– Вот невоспитанная сучка. Руки чешутся преподать ей урок.

– Попроси Робертсона, пусть ее купит и поставит у себя дома, и дадим ей урок вдвоем.

– Не говори глупости, Арно. Кроме того, ты ведь знаешь, лангусты мне нравятся больше устриц… Сударыня, не могли бы вы любезно отодвинуться, если вас это не затруднит? Нам нужно пройти.

Девушка из отдела по уходу за картинами одним прыжком убралась с прохода, улыбаясь и бормоча извинения. Она занималась умственно отсталыми. Братья Уолден стремительно продолжили путь, сопровождаемые свитой телохранителей. Халат Губертуса был фиолетового цвета, халат Арнольдуса – морковного с зелеными отблесками; внизу – два слоя бархатной подкладки, а поясами можно было бы обхватить семерых взрослых мужчин.

– Губерт.

– Что, Арно?

– Я должен тебе признаться.

– Хм?

– Вчера я стащил у тебя плейер. Он в моем шкафчике.

– Я тоже должен тебе кое в чем признаться, Арно.

– В чем, Губерт?

– Мой плейер на фиг сломан.

Послышалось сопранное хихиканье, и пара громадных близнецов вышла из выставочного зала через эваковыход.

Музей современного искусства в Мюнхене представляет собой усеянный колоннами беловатый параллелепипед рядом с Английским парком. Его гонители называют его «Белой сосиской». Открыли музей семьдесят лет назад шумным парадом под предводительством Адольфа Гитлера, который хотел, чтобы музей стал символом чистоты немецкого искусства. В параде участвовали наряженные нимфами девицы, двигавшиеся словно куклы и моргавшие так, будто их включали по команде. Фюреру это моргание не понравилось. Одновременно с помпезной церемонией в музее прошло открытие выставки поменьше, но столь же важной, под названием «Выродившееся искусство», где выставлялись работы художников, запрещенных режимом, например, Пауля Клее. Братья Уолден слышали об этой истории, и пока они, необъятные и внушительные, катились по коридорам музея по направлению к раздевалкам, они все бились над вопросом, в какую из этих двух коллекций включил бы их нацистский правитель. В ту, что символизировала чистоту германской нации? В «Выродившееся искусство»?

* * *

Круги. Арно нравится рисовать круги. Самого себя он рисует как фигуру из сцепленных кругов: сверху голова, все тело – живот, по бокам две ножки.