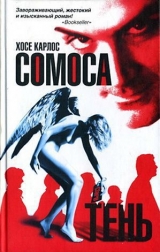

Текст книги "Клара и тень"

Автор книги: Хосе Карлос Сомоса

Жанр:

Прочие детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 32 страниц)

– Ага.

– Я думал, тебе нравится быть красивой.

– Я не модель для показа мод, я полотно, – ответила она чуть резче, чем хотела.

– Точно, никто ничего и не говорит, – сказал Герардо. Последовала пауза. Потом он снова обернулся к ней: – Прости за вопрос, но можно узнать почему? Ну, почему тебе так хочется, чтобы кто-то создал тобой великую картину?

– Не знаю, – искренне ответила она. Она остановилась посмотреть на окаймлявшие дорожку цветы. И тут ей в голову пришло сравнение. – Наверное, гусеница тоже не знает, почему ее тянет превратиться в бабочку.

Герардо задумался.

– То, что ты сказала, красиво звучит, но это не совсем верно. Потому что самой природой гусенице предназначено стать бабочкой. Но люди по своей природе не являются произведениями искусства. Мы должны притворяться.

– Правда, – согласилась она.

– Тебе никогда не хотелось оставить эту профессию? Начать быть самой собой?

– Я уже такая, как я есть.

Герардо обернулся к деревьям.

– Иди сюда. Я хочу тебе что-то показать.

«Все это подстроено, – подумала Клара, – это уловка, чтобы затемнить мне цвет. Наверное, здесь где-нибудь прячется Уль, и сейчас…»

Они сошли с обочины и углубились в лес. На небольшом спуске он протянул ей руку. Они дошли до многоугольной поляны, окаймленной деревьями с блестящими листьями и каштановыми, словно лакированными стволами. Пахло чем-то особенным, чем-то необычным. Кларе этот аромат напомнил запах новой куклы. Слышался странный звук: искусственный звон, будто шелестела на сквозняке барочная люстра. Несколько секунд Клара оглядывалась, пытаясь определить источник этого загадочного перезвона. Потом она подошла к одному из деревьев, поняла – и застыла, очарованная.

– Это место мы называем Пластик Бос – «пластмассовый лес», – пояснил Герардо. – И деревья, и цветы, и трава здесь ненастоящие. Звук, который ты слышишь, производят листья деревьев на ветру: они сделаны из очень тонкого материала и звенят, как стеклянные. Мы круглый год используем это место для этюдов наружных картин. Так мы не зависим от природы, понимаешь? Все равно, зима ли, лето ли, деревья и трава здесь всегда зеленые.

– Невероятно.

– Мне кажется, ужасно, – откликнулся он.

– Ужасно?

– Да. Эти деревья, эта пластмассовая трава… Я этого терпеть не могу.

Клара посмотрела на ноги: ковер из густой и остроконечной искусственной травы казался ей очень мягким. Она сняла тапочки и попробовала траву босой ногой. Трава пружинила.

– Можно мне сесть? – вдруг спросила она.

– Конечно. Чувствуй себя как в лесу. Устраивайся поудобней.

Они уселись вместе. Трава была словно армия элегантных крохотных солдатиков. Глаз в этом месте отдыхал без всяких помех. Клара погладила траву и опустила веки: будто гладишь шубу. Ей стало хорошо. Герардо, напротив, все больше грустнел.

– Знаешь, птицы сюда вообще никогда не залетают. Они сразу понимают, что все тут – обман зрения, и быстренько летят к настоящим деревьям. И они правы, черт побери: деревья должны быть деревьями, а люди людьми.

– В настоящей жизни – да. Но искусство – это другое.

– Искусство – часть жизни, крошка, а не наоборот, – ответил Герардо. – Знаешь, чего бы мне хотелось? Написать что-нибудь в натурал-гуманистическом стиле французской школы. Но я не пишу, потому что гипердраматизм лучше покупают и он приносит больше денег. А я хочу заработать много денег. – Он потянулся и воскликнул: – Много, целую кучу денег, и послать к черту все пластмассовые леса на свете!

– Мне кажется, что здесь очень красиво.

– Серьезно?

– Ага.

Он с интересом смотрел на нее.

– Ты просто невероятная девушка. Я работал со многими полотнами, дружочек, но среди них не было ни одного такого потрясающего, как ты.

– Потрясающего?

– Да, я имею в виду… так отдающегосятому, чтобы быть настоящим полотном, с ног до головы. Скажи-ка, чем ты занимаешься в свободное от работы время? У тебя есть друзья? Ты с кем-то встречаешься?

– Я с кем-то встречаюсь. И у меня есть друзья и подруги.

– Какой-нибудь там бойфренд?

Клара исключительно осторожно расчесывала траву. Она только улыбнулась.

– Тебе неприятно, что я тебя об этом спрашиваю? – поинтересовался Герардо.

– Нет. Я связана с одним человеком, но вместе мы не живем, и я не сказала бы, что он мой бойфренд. Это друг, который мне нравится.

Мысль о Хорхе как о бойфренде вызывала у нее улыбку. Она никогда не ставила вопрос таким образом. Только задумывалась, что для нее значил Хорхе, что их объединяло, кроме ночных мгновений. И тут она неожиданно поняла, что «использовала» его в качестве зрителя. Ей нравилось, чтобы Хорхе знал все до единой подробности происходившего с ней в странном мире ее профессии. Она старалась не умалчивать ни о чем, даже о самом вульгарном или о том, что представлялось самым вульгарным Хорхе; рассказывать все, что она делала со зрителями в арт-шоках, например, или о ее работе в «Зе Сёркл» или в Брентано. Хорхе содрогался, а ей нравилось смотреть в такие моменты на его лицо. Хорхе был ее публикой, ее пораженным зрителем. Ей постоянно нужно было оставлять его с раскрытым ртом.

– Значит, когда ты перестаешь быть полотном, у тебя довольно обычная жизнь, – заключил Герардо.

– Да, жизнь у меня обычная. А у тебя?

– Я работаю. Там, в Голландии, у меня есть несколько друзей, но в основном я работаю. Я уже ни с кем не встречаюсь. Когда-то встречался с одной голландкой, но мы расстались.

Последовало молчание. Клара была взволнована. Она все еще верила в профессионализм Герардо, но сейчас уже почти не сомневалась, что этот перерыв настоящий. Чего он хотел от разговора «по душам»? Между художником и полотном откровенности быть не могло, и оба они знали об этом. В случае художников типа Бассана или Шальбу, привязанных к натурал-гуманизму, искренность была наигранной, просто еще один мазок, нечто вроде: «А теперь давай пооткровенничаем», один из многочисленных методов работы. Но Герардо, казалось, просто хотел с ней поговорить, как разговаривают с попутчиками в поезде или в автобусе. Это было абсурдно.

– Слушай, прости, не слишком ли мы задержались? – спросила она. – Может, нам надо вернуться, а?

Герардо не сводил с нее глаз.

– Ты права, – согласился он. – Пошли назад.

И внезапно, вставая, заговорил другим тоном, быстрым шепотом:

– Слушай, я хотел… хотел, чтобы ты знала. Ты все очень хорошо делаешь, дружочек. Ты с самого начала поняла разгадку. Но продолжай в том же духе, что бы то ни было, о'кей? Самое главное – уступать,не забывай.

Клара застыла в изумлении. Казалось невероятным, что он раскрывае тей приемы художника. Ощущение было таким, как будто посреди захватывающего спектакля один из актеров обращается к ней и, подмигивая, говорит: «Не волнуйся, это только игра». На мгновение она подумала, что это какой-то скрытый мазок, но в лице Герардо читалось только искреннее беспокойство. Беспокойство за нее! «Самое главное – уступать». Он, несомненно, имел в виду ее стратегию с Улем: он предлагал ей идти правильным путем или по крайней мере путем самым безопасным. Если ты и дальше будешь уступать, как уступила накануне вечером, говорил он, Уль застопорится. Он не писал ее: он открывал ей секреты, разгадку тайны. Как неразумный друг, который заранее рассказывает, чем окончится фильм.

Ей показалось, будто Герардо специально опрокинул чернильницу на едва намеченный рисунок. Зачем он это сделал?

Работа над позами продлилась весь вечер в полной тишине. Уль ее не беспокоил, но она уже не думала об Уле. Она считала, что неуклюжесть Герардо – самая большая ошибка, которую совершали с ней художники за всю ее профессиональную жизнь, не исключая и бедного Габи Понсе, который не отличался особой тонкостью в гипердраматизме. Хоть она и подозревала, что приставания Уля наигранны, совсем другое дело быть в этом уверенной.Герардо одним грубым движением кисти испортил мельчайшую сеть угроз, которые Уль и сам он тщательно выписывали вокруг нее. Теперь любой возврат к притворству был невозможен: гипердрама как таковая исчезла. С этого момента остался только театр.

Позже, когда она ложилась спать, ее обида частично прошла. Она пришла к заключению, что Герардо, наверное, новичок. Утонченные приемы чистого гипердраматизма были выше него. Непонятно только, как такому художнику, как он, предложили такую ответственную должность. Ученикам нельзя писать по оригиналам, подумала Клара. Это дело для опытных мастеров. Но, быть может, еще не все потеряно. Может, тонкое искусство Уля сможет загладить неуклюжесть Герардо, исправить жуткую кляксу, которую он на нее посадил. Может, Уль найдет какой-нибудь способ увеличить давление и снова ввести ее в живопись.

Она верила в то, что снова напугается.

И заснула, желая именно этого.

Когда она проснулась, вокруг было невероятно темно. Невозможно было узнать, который час, рассвело или нет, потому что перед сном она снова закрыла все жалюзи в доме. Она подумала, что еще ночь, потому что пения птиц было не слышно. Она провела рукой по лицу и повернулась на другой бок, надеясь снова уснуть.

Она уже почти заснула, как вдруг услышала звук.

В ужасе она приподнялась на матрасе.

Легкое поскрипывание досок пола. Оно доносилось из гостиной. Наверное, ее разбудил именно этот скрип. Шаги.

Она напрягла внимание и прислушалась. Вся ее усталость и мышечная боль разом прошли. Было трудно дышать. Она попробовала сделать расслабляющее упражнение, но безуспешно.

В гостиной кто-тоесть. Боже мой.

Она спустила ноги на пол. В ее мозгу беспорядочно взрывались мысли.

– Эй! – дрожа, произнесла она испуганным голосом.

Несколько минут подождала, не двигаясь, готовая к жуткой возможности, что взломщик сейчас войдет и бросится на нее. Окружавшая тишина заставила ее думать, что, возможно, она ошиблась. Но воображение – этот странный бриллиант, этот тысячеликий многоугольник – посылало в сознание скоротечные ужасы, крохотные, как осколки чистого льда, измышления. «Это человек, стоявший спиной: он сошел с фотографии и идет за тобой. Но идет он задом наперед. Ты увидишь, как он, не споткнувшись, войдет к тебе спиной, ведомый твоим запахом. Это папа придет в своих огромных квадратных очках, сказать, что…»Она сделала усилие, чтобы эти отрывочные кошмары не очень задерживались у нее в голове.

– Тут кто-то есть? – снова услышала она свой голос.

Выждала еще один разумный промежуток времени. Она не сводила глаз с закрытой двери спальни. Вспомнила, что все выключатели – у входа в дом. Нельзя включить свет в комнате, иначе как выйдя оттуда и пройдя в темноте в прихожую. Но сделать это она не решалась. «Может, это охранник», – подумала она. Хорошо, но зачем охраннику заходить ночью в дом и тайком ходить по гостиной?

Тишина длилась. Биение ее сердца тоже. И тишина, и удары сердца упрямо тянулись. Тогда она решила, что ошиблась. Деревянные доски пола могут скрипеть по различным причинам. В Альберке она привыкла к удивительному случайному страху: внезапным сквознякам, оживляющим мертвые занавеси, жалобам кресла-качалки, замаскированного в темноте зеркала. Все это – ложная тревога ее уставшего сознания, это точно, и она может спокойно встать, выйти в гостиную и зажечь свет, как в прошлую ночь.

Она глубоко вдохнула и оперлась руками о матрас.

В этот момент дверь распахнулась, и насильник как ураган ворвался в спальню.

●●●

В здании «Нового ателье» в Амстердаме размещены центральные офисы отдела искусства, отдела ухода за кар тинами и службы безопасности Фонда Бруно ван Тисха в Европе. Это не очень броское сооружение, смесь голландского жизнелюбия и кальвинистской серьезности, с окнами в белых рамах и стрельчатыми фронтонами в виде колоколов в стиле XVII века. В качестве космополитического штриха архитектор П. Вингсен приставил к фасаду пары колонн в духе Брунеллески. Здание находится на проспекте Виллемспарксвех, рядом с Вондельпарком, в квартале Больших музеев, где расположены великие художественные сокровища города: «Рийксмузеум», музей Ван Гога и «Стеделик». В нем восемь этажей и три корпуса. Вестибюль и первый этаж – ниже уровня моря, и с этим Амстердам привык сосуществовать. В своем кабинете на пятом этаже Босх, пожалуй, уцелел бы при возможном наводнении, но это выгодное положение, похоже, не очень его радует.

Кабинет господина Босха выходит на Вондельпарк. В нем тупым углом стоит письменный стол красного дерева с четырьмя телефонами-трубками на одном конце и с тремя фотографиями в рамках на другом. Фотографии стоят так, чтобы никто из садящихся напротив Босха посетителей не мог их увидеть.

Ближе к стене – портрет его отца, Винсента Босха. Винсент работал адвокатом в одной голландской табачной конторе. Бросаются в глаза его усы, недоверчивый взгляд, большая, унаследованная Лотаром голова. Мы можем догадаться о его методичном и строгом характере. Девиз «достигать наилучших результатов, пользуясь подручными средствами», который он постарался вложить в своего сына, кажется, вырезан в каждой его черте. Он был бы доволен результатами.

На фотографии в центре – Хендрикье. Красивая, с короткими светлыми волосами и широкой улыбкой. Тем не менее в ее подбородке есть нечто лошадиное, а зубы несколько непропорциональны. Босху известно, что в теле ее никакой неприятной непропорциональности не было: Хендрикье обычно демонстрировала его под привлекательными платьями в сеточку. Ей было двадцать девять, на пять лет меньше, чем «инспектору» Босху, она была богата. Они познакомились на вечеринке, когда одна любительница астрологии подобрала их в пару по знакам зодиака. Вначале она Босху не понравилась. Потом он на ней женился. Брак получился на славу. Высокая, стройная, очень богатая, привлекательная, бесплодная (диагноз поставили через десять месяцев после свадьбы), величественная и положительно настроенная («Смотри на все с положительной стороны, Лотар», – говаривала она ему) Хендрикье пользовалась привилегией иметь несколько любовников. У упрямого, серьезного, одинокого, молчаливого и консервативного Босха была только Хендрикье, но он считал, что по той простой причине, из-за самого факта, что он ее любит, он не может удерживать ее против воли, как удерживал стольких ненавидимых им преступников. Уважение к воле ближнего было частью идей свободы, которыми юный «инспектор» надышался в Амстердаме в беспокойные годы отрочества, когда жил как сквоттер в одном доме в Спуи. То, что тот самый Лотар, который бросал камни в подразделения охраны общественного порядка со статуи Гавроша, через несколько лет вступил в ряды городской полиции, было чуть ли не извращением. В тех редких случаях, когда он еще задается вопросом о причине этого решения, ему кажется, что ответ кроется в портрете его отца (вернемся к нему), в этом грустном взгляде кальвиниста-скептика. Отец хотел, чтобы он изучал право, он хотел приносить пользу обществу, отец хотел, чтобы он зарабатывал деньги, он не хотел работать с отцом. Почему бы не стать полицейским? Логичное решение. Способ «достичь наилучших результатов, пользуясь подручными средствами». Хендрикье отчасти нравилось, что он – полицейский. Это придавало фасаду их брака некую безопасность, некую «стабильность». Ссоры случались периодически, моменты любви тоже, и в этом плане их брак был образцом равновесия. Но в одно туманное ноябрьское утро 1992 года все внезапно закончилось: Хендрикье Михельсен возвращалась в машине из Утрехта, и остов трейлера снес ей голову. От удара мозги ее испарились вместе с красивой лошадиной головой с короткими светлыми волосами, той самой, которую мы видим на фотографии, и вместе с тонкой шеей и частью туловища. Она ездила в Утрехт на встречу с одним из любовников. Босху сообщили об этом во время допроса подозреваемого в убийстве нескольких человек. Он остолбенел, но решил продолжить допрос. В конце концов подозреваемый оказался жутко невиновным. А в один из мартовских вечеров, через четыре месяца после этой трагедии, в доме одинокого овдовевшего инспектора произошло нечто сверхъестественное. В дверь позвонили, и когда Босх открыл, он оказался лицом к лицу с девушкой с пшеничными волосами, которая назвалась Эммой Тордерберг. На ней была куртка и джинсы, на плече висела какая-то сумка. Она объяснила, зачем пришла, и удивленный Босх впустил ее. Девушка вошла в ванную, а через час вышла Хендрикье в своем платье в сеточку, сделала несколько длинных осторожных шагов голыми блестящими ногами только что воскресшей и встала в столовой, не глядя на Лотара, застывшего с открытым ртом. Портрет был работы Яна Карлсена. Как всякий художник, Карлсен оставил за собой право изменять оригинал, и он укоротил юбку и увеличил вырез декольте так, что получился более соблазнительный образ. Во всем остальном керубластин отождествил обе фигуры: впечатление было словно Хендрикье жива.

Позднее он узнал, от кого этот сюрприз.

«Идея была Ханны, – пояснил по телефону его брат Роланд. – Мы не знали, понравится тебе или нет, Лотар. Но если не понравится, можешь ее вернуть. Карлсен пообещал нам, что потом ее можно продать».

Вначале Босх решил избавиться от портрета. В его присутствии он чувствовал себя настолько потрясенным, что предпочел ужинать в другой комнате, чтобы на него не смотреть. Он не знал, вызвано ли это чувство тем, что Хендрикье нет, или тем, что он не хотел о ней вспоминать, или неизвестно какой другой темной причиной. Как хороший полицейский он начал отбрасывать невероятные версии. Если он не отвергал фотографии и вещи, напоминавшие о жене, почему он не выносил это?Так были отброшены две первые версии. Он пришел к странному выводу: потрясение от портрета было связано никак не с Хендрикье, а с Эммой Тордерберг. Больше всего его поражало, что он не знает, кто прячется за маской. Чтобы избавиться от этого завораживающего ужаса, он решил поговорить с полотном. Однажды вечером, когда она собралась уходить (по контракту она выставлялась у него дома шесть часов), он задержал ее банальными вопросами о ее профессии. Они пропустили по стаканчику, и Эмма оказалась разговорчивой и порывистой, намного менее образованной, чем Хендрикье, менее яркой личностью, более красивой, более солидарной, менее эгоистичной. Босх убедился в одном: Эмма не была Хендрикье и не могла ею никогда стать, но она тоже была ценной – сама по себе. Как только он это понял (что Хендрикье на самом деле – переодетая Эмма Тордерберг), портрет превратился в карнавальный розыгрыш. Он уже мог смотреть на него без волнения, ужинать или читать рядом с ним. И с этой минуты он решил его вернуть. После коротких переговоров с Карлсеном о деньгах они смогли пристроить его одному коллекционеру, которого его брат лечил от воспаления гортани. Даже получили какой-то навар. Теперь Хендрикье живет с другим. Единственное, о чем Босх жалеет, так это о том, что Эмма тоже ушла. Потому что важно не искусство, а люди – так считает Босх.

Знакомство с Эммой Тордерберг вынудило его дать согласие, когда через несколько лет Якоб Стейн позвонил ему, чтобы пригласить на должность инспектора службы безопасности Фонда. Босх утешается мыслью о том, что оставить полицию его принудило не значительное повышение зарплаты (по крайней мере не толькоэто). Охранять картины было для Босха то же, что охранять людей.Все в конце концов, как сказала бы Хендрикье, приходит в равновесие.

Третья фотография – подписанный на память снимок его красавицы-племянницы Даниэль, дочери его брата Роланда. Роланд Босх, пятью годами младше Лотара, изучал медицину и специализировался на оториноларингологии. У него была великолепная частная клиника в Гааге, но он принадлежал к тому типу людей, которые счастливы лишь тогда, когда делают что-то неслыханное: занимаются экстремальными видами спорта, делают неожиданные ставки на бирже, покупают и продают удивительные вещи и тому подобное. Когда пришло время искать себе невесту, он выбрал раскрасавицу, знаменитую артистку немецкого телевидения, с которой познакомился в Берлине. Он успешно обошел отпечаток уродства Босхов и гордился тем, что его единственная дочь унаследовала внешность матери. Даниэль Босх действительно была очень красива, но, кроме того, она была десятилетней девочкой, и Босх считал, что она не заслуживала такой семьи. Роланд и Ханна воспитали ее с волшебным зеркалом, которое ежедневно рассыпало ей похвалы. В прошлом году они хотели, чтобы их маленькое божество снималось в кино. Они возили ее на несколько проб, но играла Даниэль довольно плохо, а голос у нее был немного низковатым. К неудовольствию родителей и радости дяди Босха ее не взяли. Однако всего два месяца назад дела приняли новый неожиданный оборот: Роланд решил серьезно взяться за образование Даниэль и отправил ее в частную школу-интернат в Гааге. Босха эта новость удивила, но в то же время он беспокоился за Даниэль. Ему хотелось знать, каково девочке там, в такой далекой от бесполезных угождений родителей атмосфере. Он любил Даниэль до беспамятства, которое можно извинить в пятидесятилетнем бездетном вдовце, но не ту Даниэль, которую воспитывали Роланд и Ханна, а девочку, которая иногда улыбалась ему и делилась своими мыслями. Хендрикье не успела узнать Даниэль, но Босх был уверен, что они бы прекрасно поладили. В принципе у Хендрикье были хорошие отношения с Роландом.

Весь мир, по Лотару Босху, делился на два типа существ: на тех, кто умеет жить, и на тех, кто охраняеттех, кто умеет жить. Такие люди, как Хендрикье или его брат Роланд, принадлежат к первому типу, Босх – ко второму.

Теперь он в упор разглядывает портрет Даниэль, а в кабинет зашла Никки Хартель:

– Кажется, что-то есть, Лотар.

* * *

Кабинет Эйприл Вуд на шестом этаже «Нового ателье», в нем полно картин. Все они – ню или почти ню телесного цвета. Ничего неестественного, никаких чарующих красок, предельная простота. Вуд нравится абстрактное телесное искусство, где фигуры представлены как простые девственные тела однородных оттенков всегда белой расы, почти все они женские, с силуэтами балерин или гимнасток. Они дорого стоят, но деньги у нее есть. А Фонд позволяет ей украшать собственный кабинет как заблагорассудится. Почти все картины здесь – работы британских новоиспеченных авторов. У двери выставлена картина Джонатана Бергмана под названием «Культ тела», которая особенно нравится Босху, пожалуй, из-за красивой балетной позы. В глубине кабинета, расставив ноги и подбоченившись, стоит работа Алека Сторка, написанная кремами для загара и солнцезащитными аэрозолями разной степени. Есть еще три оригинала Морриса Берда: напротив окна делает стойку на руках девушка в голубой горошек, рядом со столом на одной ноге стоит юноша, чьи желтые ягодицы касаются телефонного провода, а на полу в позе готовой к прыжку лягушки сидит охристо-малиновая девушка.

Как он ни привык к этой обстановке, заходя в кабинет Вуд, Босх всегда чуть-чуть поражался.

– Да?

– Эйприл, хорошие новости.

Она была в кабинете, но не за столом, – разгуливала, заведя руки за спину, одетая в прямое платье серебристо-серого цвета («Жанна Д'Арк в доспехах», – подумалось ему). Как королева среди обнаженных статуй. На ее лице было написано беспокойство.

– Пойдем в комнату.

Комната была связана с кабинетом коротким коридором с зеркальными стенами. Это было маленькое помещение без окон и живых украшений. Вуд закрыла дверь, чтобы их не услышали картины, и предложила Босху сесть; сама она уселась рядом. Босх передал ей документы, которые принесла Никки. Там было несколько распечаток, сделанных лазерным принтером на фотобумаге.

– Посмотри-ка на эту блондинку. В мае ее трижды засняла камера на входе в «Музеумсквартир» в Вене. Теперь погляди на этого мужчину. Заснят той же камерой четыре раза, в разные с девушкой дни. И самое невероятное. – Он показал ей третий лист с компьютерной карикатурой. – Морфометрический анализ этих лиц дает очень схожие данные. Восемьдесят процентов вероятности, что это один и тот же человек.

– А в Мюнхене?

– Вот результаты. Три раза приходила она, дважды он, в разные дни, во второй половине мая.

– Чудесно. Это он. У него было достаточно времени, чтобы вернуться в Вену и стать и «нелегалкой». Но еще чудеснее было бы, если б мы могли сравнить его с мнимым Диасом или с мнимым Вайсом…

– Сюрприз.

Босх вручил ей другой лист бумаги. Склонившись к Вуд, он заметил, как бледно ее затененное челкой лицо. «Господи, она красится, как древний фараон, будто боится, что кто-то увидит ее такой, как она есть». Правда, конечно, что после их возвращения из Мюнхена она казалась ему не такой, как обычно. Он решил, что она осунулась от работы, но не знал, нет ли тут чего-нибудь еще. Подрагивающим пальцем он указал на фотографию: там были два мужчины – один спиной, другой лицом. Тот, что стоял лицом, был атлетично сложен, длинные волосы, темные очки.

– Этот снимок сделан камерой в гостинице «Вундербар». Это момент, когда в гостиницу во вторник вечером прибыл поддельный Вайс, чтобы представлять картину Жильи. Мужчина, стоящий спиной, – это один из наших сотрудников, он проверяет его документы. Мы сразу же проанализировали изображение. Данные морфометрического анализа на девяносто восемь процентов совпадают с данными мужчины из Вены и Мюнхена и на девяносто пять процентов совпадают с данными женщины. Вероятность погрешности в совпадениях – четырнадцать процентов. Это один и тот же человек, Эйприл, мы почти уверены.

– Невероятно.

– Извини, Эйприл, что-то не так?

Босх встревожился, увидев, как она вдруг застыла с затерянным в какой-то точке стены взглядом.

– Мне звонили из Лондона, – сказала Вуд. – Отцу хуже.

– Боже, как мне жаль! Намного хуже?

– Хуже.

Разговоры о личной жизни Эйприл Вуд сводились к неохотным кратким односложным или двусложным ответам вперемежку с длинными паузами. Любимые варианты: «хорошо», «плохо», «лучше» и «хуже». Из-за этого почти все, что знал о ней Босх, он знал по слухам. Знал, что отец оказал на нее очень большое влияние, но не решался себе представить, каким образом, знал, что сейчас он болен и лежит в одной из частных лондонских клиник. Знал, что Вуд ни разу не была замужем и что довольно часто слышались разговоры о том, что она, возможно, лесбиянка. Тем не менее Вайлеб, предыдущий начальник службы безопасности, поведал ему про бурную связь Вуд с одним из важнейших и влиятельнейших искусствоведов Европы – Хирумом Осло. Конечно, Босх был знаком с Осло совсем немного, но он и представить не мог, чем привлек такую женщину, как Эйприл, этот тощий, беззащитный калека.

Вуд представляла собой такую же увлекательную тайну, как неисследованное морское дно. Когда их познакомили, она очень не понравилась Босху.

Принимая во внимание опыте Хендрикье, он понял, что в конце концов в нее влюбится.

– Мне очень жаль, Эйприл, правда, – сказал он.

Она кивнула и сразу сменила тон:

– Ты хорошо поработал, Лотар.

– Спасибо.

Вуд была скупа на похвалы, и эти слова ему польстили. Хотя, конечно, заслужил их не он лично. Все сделали его люди: великолепная Никки и все остальные. Они были поглощены этой задачей с тех пор, как Вуд предложила отследить схожие морфометрические черты по изображениям посетителей выставок в Вене и в Мюнхене. «Наверняка перед тем, как действовать, он приходил прощупать почву, – предположила она, – и скорее всего он использовал маску». Лихорадочная деятельность компьютеров во втором подвальном этаже «Ателье» не прекращалась со среды. Босх получил результаты утром в пятницу, 30 июня, вернувшись из Мюнхена. Он был доволен своими людьми, и было приятно, что и Эйприл отметила их работу.

– Признаюсь, – произнесла Эйприл, – что главным вопросом для меня было узнать, действует ли тут несколькочеловек или только один. В первом случае – перед нами организация с четкой структурой, состоящая из людей, натренированных на разыгрывание небольших ролей. Вторая версия указывает скорее на профессионала,что гораздо хреновее, потому что нельзя рассчитывать на поимку мелкой рыбешки и тянуть за леску, пока не доберешься до крупной. Нам придется организовать масштабную ловлю. Это акула, Лотар. Есть у нас сравнение с фотороботами нелегалки и торговки картинами?

– На последней странице.

Вуд открыла последнюю страницу. Слева был увеличенный снимок девушки из Вены и Мюнхена; внизу – лицо поддельного Вайса; в центре вверху – мужчина из Вены и Мюнхена; внизу – фотография Оскара Диаса; справа – фотороботы нелегалки и девушки по имени Бренда, полученные на основе показаний бармена из Вены и Зиглинд Альбрехт. Шесть разных людей: казалось невероятным, что один-единственный человек мог сыграть их всех. Босх догадывался, о чем думает Вуд.

– Как считаешь, – спросил он, – мужчина это или женщина?

– Он стройный, – ответила Вуд. – Не уверена, какого он пола, но стройный. Изображая женщину, он почти полностью обнажается. Изображая мужчину, все время носит костюмы и закутывается по самую шею. Но керубластин не может ничего убрать,он может только добавить.Взгляни на ноги. Это ноги девушки по имени Бренда. Если это мужчина, то это очень стройный юноша, довольно женоподобный, депилированный. Диас и Вайс были подобного сложения, и, вероятно, для их имитации он воспользовался накладкой на плечи и на бедра. Для живота усатого он использовал что-то попроще – может, театральный реквизит. Отпечатки пальцев не были обнаружены ни разу, даже, к примеру, на руле фургончика «Падения цветов». Это говорит о том, что он пользовался керубластиновыми слепками рук, а это объясняет и то, что он срывал одежду с «Падения цветов» прямо кусками, помнишь? У Диаса были большие руки. Если этот тип снял с них слепки, чтобы сделать руки из керубластина, то в них он, должно быть, чувствовал себя как в садовых перчатках. Тонко работать он не мог. Ему было бы трудно даже расстегнуть собственный пиджак. У Художника очень худые руки, Лотар.

Босх переводил взгляд с одной фотографии на другую.

– Кажется невероятным, что это один и тот же человек, – признался он.

– Меня это не очень удивляет, – отозвалась мисс Вуд. – Я видела, охраняла и покупала некоторые картины-гермафродиты, которые, боюсь, перевернули бы все твои представления о личности и о половой принадлежности. Мы живем в запутанном мире, Лотар. В мире, который превратился в искусство из чистого удовольствия что-то скрывать, притворяться тем, чем он не является на самом деле или чего вообще не существует. Быть может, мы никогда такими не были, может, все это случилось вопреки нашей природе. А возможно, мы были такимис самого начала, наша истиннаяприрода – это маска,и сейчас мы наконец смогли все подстроить под себя.

Последовала пауза. Босха эти необычные философские размышления из уст самой практичной женщины, которую он когда-либо знал, удивили. До какой степени, подумал он, повлияла на нее болезнь отца?